0 引言

地热资源在我国多个领域及不同产业中已得到普及应用,特别是温泉旅游季对国民经济发展具有重要作用。贵州与接壤的川、渝、湘、桂、滇等6省(市、区)地热资源丰富,在热源机制研究上,多数行政地区进行了很好探索和成果证实,主要为深部断裂控制的“地温梯度”机械能原理自动增温循环生热、岩浆岩余热散发生热等两种基本热源类型。贵州省地质条件复杂,对地热成因多倾向于第一种认识,第二种认识因没有研究对象,深部探究未有任何突破,以往的黔中、黔南及赤水、凯里一带多口油气深探井钻探资料显示,并未见到过钻遇有关花岗岩体信息及其地热分布与花岗岩相关程度的报道。

川、滇、黔、渝、湘、桂6省(市、区)位于我国东部武陵山、西部乌蒙山两大巨型重力梯级带上,均受到来自东西部全国性地质构造应力的综合影响,在接壤地区区域地质作用效应基本相近。贵州北面的重庆市享誉“世界温泉之都”之美誉,市内划分的5大经济开发区占有146处温泉;东面的湖南省在湘西北、湘中、湘东、湘东南有高于23 ℃的温泉资源179处,形成芙蓉国地热经济项目链条效应;南面的广西壮族自治区在桂东南、桂东北至今发现温泉45处,成为八桂大地旅游资源发展新业态;西面的云南省昆明盆地—滇东南及滇西三江源构造带上地热点星罗棋布,成为西南边陲一道亮丽的热浪景致;西北面的四川省是我国地热资源蕴藏丰富的地区,在不同热储类型区已发现地热300多处,开发利用前景巨大。

为探获较多稳定地热资源,实现全省地热经济梦想,期待发现高品质可供商业开发的地热井,服务贵州省脱贫,本文试图从区域物探(重力、航磁)方面,结合地质资料,划分全省隐伏断裂、圈定岩体(中酸性岩、基性—超基性岩),分析热储、盖层基本地质条件特征和地热水(热流体)化学特征等,探讨区内地热分布特征、地热产出类型及地热机制来源,为进一步地热勘查提供依据。

1 贵州区域地质背景

贵州位于全球性古特提斯—喜马拉雅与滨太平洋两大地质构造域之间,长期被太平洋板块、印度洋板块和菲律宾海板块挤压,区内地质构造经历了武陵、雪峰—加里东、华力西—印支—燕山及喜马拉雅等5个发展阶段,发生了洋陆转换、俯冲增生、碰撞造山、裂谷事件、陆内造山、板内作用等一系列活动,局部挤压和扩张作用明显,形成了扬子陆块、江南造山带、右江造山带3大地质构造单元[4],奠定了贵州现今的地质构造格局和地物地貌背景,主体隶属扬子陆块西南部。贵州大部沉积岩发育,在东南部广布浅变质岩系(四堡群、板溪群、下江群),西南部覆盖三叠系陆源碎屑复理石,西北部处于二叠纪峨眉山大火成岩省东区,东北部为Rodinia超大陆聚合—裂解事件陈列区(梵净山群),境内乌江、赤水河、锦江、清水江、南盘江、北盘江等水系发达。区域断裂主要有罗甸—贵阳—遵义断裂带、垭都—紫云断裂带、安顺—贵阳—镇远断裂带、铜仁—镇远—三都断裂带、水城—纳雍—息烽—石阡断裂带、开远—平塘断裂带等[28]。

2 贵州热储及盖层分布

地热形成至少需要具备4大基本地质条件。一有热水储层——储集空间,有了它地热才能长期保存。二有隔热盖层——封闭外壳,阻止热量散发。三有导热断裂——传热通道,为深部地热水通过深大断裂(次级断裂)输送至地面管道。四有基础热源——地温来源,应存在多种生热渠道和产热途径。

贵州的热水储层和隔热盖层组成结构和分布各有特点。自晚震旦世起到三叠纪晚期,划分了4个碳酸盐岩沉积期,据具体情况分出不同地层岩石组成的热储及盖层单元,即上震旦统灯影组时期(第一储盖单元)、下寒武统清虚洞组至下奥陶统红花园组时期(第二储盖单元)、上泥盆统望城坡组至下二叠统茅口组时期(细分为:第三储盖单元、第四储盖单元、第五储盖单元)、赤水及习水下二叠统至上三叠统时期(因属四川盆地的一部分,没有分出储盖单元)[3]。

热水储层,为深部地热传输至浅部提供储集空间。第一储集单元,碳酸盐岩出露于大方—金沙—仁怀—习水、清镇—息烽—开阳—瓮安—福泉、黔东北、黔东南等地区,沉积厚度由北西至南东逐渐变薄,台地相和台地边缘滩礁相藻白云岩及上覆下寒武统碎屑岩组成本单元岩系,总厚1 080.4 m,下伏地层为上震旦统洋水组、南沱组、澄江组/马路坪组及中、新元古界碎屑岩及浅变质岩系,组成厚逾2万m的隔水岩系,是贵州分布最广、厚度最大、质量较好及研究程度最高、地热点最为密集分布的热储单元。第二储集单元,碳酸盐岩在北部和东部分布最广,多见于背斜轴部及两翼,出露有半局限海台地相带沉积(黔中—黔北主要为白云岩)、台缘滩(丘)相带沉积(铜仁—镇远—都匀一线),斜坡相带沉积(玉屏—丹寨—三都一线)、广海盆地相带沉积(东南隅),与上覆下奥陶统湄潭组至志留系碎屑岩组成本单元岩系,岩石地层由寒武系清虚洞组、石冷水组、高台组、娄山关群与志留系桐梓组、红花园组组成,总厚 2 296.4 m,地热点分布稀少,研究程度不高。第三、第四、第五储集单元,分布在贵州北部、中部及东部的台地、台地边缘沉积区,碳酸盐岩分布于贵州南半部,地热分布零星,研究程度也较低[3]。

隔热盖层,形成一道对地温散热保护的天然屏障。第一盖层单元,岩性组成为下寒武统牛蹄塘组炭质页岩、硅质岩夹透镜状磷块岩,明心寺组页岩、砂质页岩和金顶山组灰色薄层砂岩、粉砂质页岩,总厚265~1 083 m,盖层较薄,埋藏较浅。第二盖层单元,直接盖层由下奥陶统湄潭组(石阡—贵定以西)、大湾组(石阡—贵定以东)组成,以页岩、砂岩为主,夹中厚层细晶生物灰岩、微至细晶瘤状灰岩,总厚180~260 m;间接盖层为中、上奥陶统龟裂纹灰岩、泥灰岩、页岩、粉砂岩,厚约0~155.69 m,以及下—中志留统统砂岩、页岩夹少量生物碎屑灰岩、泥质灰岩,总厚>1 000 m,盖层薄、埋藏浅。第三、第四盖层单元,主要分布在贵州西部,水城一带较发育,岩脚一地热温度有32 ℃,以灰岩和泥灰岩为主,夹砂岩类,总体盖层偏薄,埋藏偏浅。第五盖层单元,分布在贵州西部和北部,西部地区岩性组成主要为玄武岩、碎屑岩夹灰岩或泥灰岩等,玄武岩厚度在威宁一带达10~1 240 m,碎屑岩总厚度1 524 m,盖层厚、埋藏深;北部地区赤水及习水单元,上覆厚逾千米的侏罗系和上三叠统碎屑岩构成良好的盖层[3]。

3 贵州地热类型分布

据王贵玲等研究[9],我国地热资源可分为浅层地热能资源、水热型地热资源和干热岩资源3种类型。在贵州水热型地热资源研究程度较高,以中低温地热资源(<90 ℃)为主,多分布在山地的断裂带上,其地热一般规模较小,另对浅层地热能资源也有较多研究。

我国水热型地热能资源分布具有明显的规律性和地带性,但受构造、岩浆活动、地层岩性、水文地质条件等因素的控制总体分布不均匀。

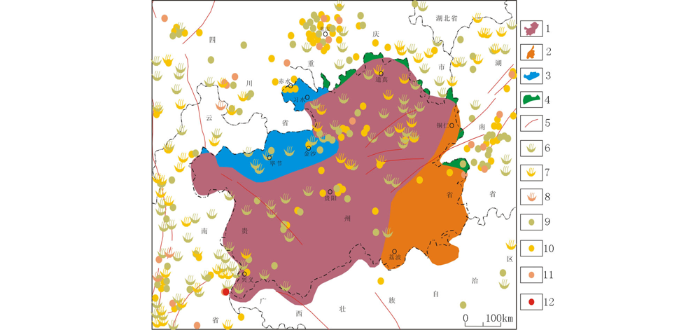

图1

图1

贵州地热资源分布[9]

1—裂隙型带状层状复合型热储层分区;2—裂隙型带状热储层分区;3—岩溶型层状热储层分区;4—尚待查明区;5—主要断裂;6—25~40℃温泉;7—40~60℃温泉;8—60~90℃温泉;9—25~40℃地热井;10—40~60℃地热井;11—60~90℃地热井;12—90~150℃地热井

Fig.1

Distribution of geothermal resources in Guizhou[9]

1—layered fractures compound geothermal reservoir;2—banded fractures geothermal reservoir;3—layered karst thermal reservoir;4—others to be determined;5—major faults;6—hot spring at 25~40℃;7—hot spring at 40~60℃;8—hot spring at 60~90℃;9—geothermal well at 25~40℃;10—geothermal well at 40~60℃;11—geothermal well at 60~90℃;12—geothermal well at 90~150℃

地热资源分布。贵州主要分布在我国划分的主要隆起山地型地热带中的中低温地热带。

主要断裂、地热流分布。在黔东地热分布区有多组NE向区域性断裂,黔西地热分布区有一组NW向区域性断裂出现,它们一并控制了地热点分布。大地地热流(点)值介于61~71 mW/m2[9]。

温泉、地热井分布。贵州有近300处,主要分25~40 ℃、40~60 ℃、60~90 ℃等3个温度空间变化。

4 贵州地热分布与断裂构造

在贵州区域,深部大断裂控制下的“地温梯度”机械能的自动增温循环生热方式,以及浅部活动断裂参与地热流体的导热方式,是公认最主要的热传导方式。

4.1 与活动性断裂的相关程度

活动性断裂是第四纪以来仍在活动的断裂,是活动构造主要表现形式和地震活动、地灾发生、地热分布重要部位,是地热寻找的重要标志。地热是现代断裂活动热传导的表现,是研究活动断裂的重要指示[2]。贵州近几年小级别地震频繁发生,为研究近期地热活动、岩浆活动、地热变化等提供了场地和条件。活动性断裂为地热活动提供了有利空间,深部断裂则是地热上传的重要通道和控制因素。

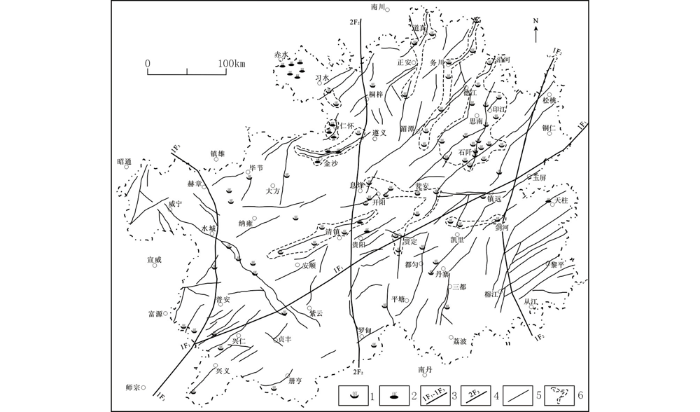

贵州地热总与地表活动性断裂有内在联系,不同地质构造地区,其分布产出特征却存在差异(图2)。

图2

1—天然地热点;2—地热井;3—推测的深部Ⅰ级断裂;4—推测的深部Ⅱ级断裂;5—活动性断裂;6—地热具有的成群成带特征区

Fig.2

Correlation diagram of active faults and geothermal distribution in Guizhou[2,10]

1—natural geotherm spot;2—geothermal well;3—inferred deep first gradeⅠfault;4—inferred deep first grade Ⅱ fault;5—active fault;6—the geothermal area characterized as group of zonation

在地形地貌上,地热落脚多处在地形较低处。天然地热点多出现在深切谷地或峡谷底部的河流漫滩、阶地上及河谷中,地热井出现在河溪旁或平坝中[3]。

在地质层位上,地热出现于不同地层组碳酸盐岩中。自上震旦统到上三叠统均有天然地热露头出现,沿碳酸盐岩与上覆的非碳酸盐岩接触带分布,富集有上震旦统灯影组碳酸盐岩热矿水、下寒武统清虚洞组至下奥陶统红花园组碳酸盐岩热矿水、上泥盆统望城坡组至下二叠统茅口组碳酸盐岩热矿水、赤水及习水下二叠统至上三叠统热卤水[3]。

背斜构造是地热会集产出位置之一,地热常天然出露于背斜轴部及其两翼近轴部地带、背斜倾伏处、背斜弧形转弯处。

在区域分布上,地热分布表现三大特征。一是不均匀分布,高度集中于黔中至黔北的水城、安顺、贵阳、福泉、玉屏一线以北,南部仅有18处出露,呈北多南少的分布特点,富集区为石阡—思南、遵义—金沙、贵阳乌当—水田、息烽—开阳,西南部与云南交界区也较为富集。二是多地区分布,全省九个地州市均有出现,中部、东北部、北部、西北部的热储构造条件好,盖层薄、出露点多,属天然型和经济型地热区,西部、西南部、南部的热储构造条件也较好,盖层较厚、出露点较少,具有较大开发前景,东部、东南部热储构造条件较差,在构造有利部位有天然点和可供开发点。三是热储、盖层单元广泛分布,全省发育有相配套的热储和盖层5个保温单元,以第一、第二储盖单元最为重要,分布最广、潜力最大,后三个在全省有不同程度分布,多数在构造有利部位暴露地表,仅少数在构造有利部位可开发利用。

在活动性断裂上,地热活动与之关系最为密切。已掌握的地热点(带)和地热异常带(区)都与地质构造相联系, 大多出露和分布在构造断裂带,特别是挽近期活动断裂带上[3,7],主要沿NE向、次为近SN向分布,形成了NE向毕节—金沙—遵义、盘县—贵阳—石阡—松桃、麻江—凯里—剑河与近SN向贵定—平塘(通州)、思南—石阡及NW向水城—六枝等地热带。地热点在NE向上(3条)有47处,水温20~57 ℃,呈泉群出露于断褶斜切部位,是最重要的一类,多以高温出现,循环深度在1 500 m以上,其中以剑河地热最著名;在SN向上(2条)有21处,水温20~54 ℃,常出露于河谷Ⅰ级阶地或河床中,是次要的一类,以低温为主,循环深度在1 400 m以上,以思南—石阡地热田著名;在EW向上有9处,水温20~36 ℃,一般出露于断裂带上或近侧,是较主要的一类,水温普遍较低,循环深度在640 m以上;在NW向上有5处,水温20~34 ℃,仅出露于断裂带上或近侧,是最少的一类,水温普遍较低,循环深度在560 m以上[23]。这些地热点是深部断裂及浅部派生地质构造和热学活动在浅表的活动反映[10]。

4.2 与深部断裂的相关程度

贵州地热与构造的关系是十分密切的,地热分布与深部大断裂也具有相关性。对深部断裂的划分是依据贵州区域重磁(莫霍面、居里面)两种资料,通过省内及周边的大地电磁测深剖面(如黑水—泉州地学断面经过贵州松桃),省内布置的6条深反射地震剖面与石油钻探资料等,结合区域地质资料,推测了全省深部Ⅰ级断裂3条(1F1~1F3)、Ⅱ级断裂15条(2F1~2F15)、Ⅲ级断裂12条。深部Ⅰ级、Ⅱ级断裂可输送充足的幔源物质和高能热流至地壳浅部,形成供热深部渠道和主要物质基础,Ⅲ级断裂为壳源产热,提供了稳定的热源空间。贵州地热分布可能也受制于深部三级大断裂(Ⅰ~Ⅲ级)。

贵州地处扬子地台与江南造山复合带的交接部位,构造复杂,岩浆活动频繁,为地热活动创造了有利条件。省内地热除多沿活动性断裂分布外,还沿深部区域性大断裂分布。其中深部的NE向、NEE向断裂是控制地热分布的主要构造,地下热水多局限分布于NE向、NNE向断裂上盘的前锋带内。如沿桐梓—遵义—贵阳—罗甸NEE向断裂带两侧分布有水温28~52 ℃不等的地热数十处,温泉多自碳酸盐岩岩石中涌出。省内地热分布的控制性断裂带主要有NEE向桐梓—罗甸断裂带2F2 (两侧分布)、NE向兴仁—镇远断裂带1F1(两侧北多南少分布)、NEE向松桃—江口—三穗—榕江—罗城深部大断裂(1F2)、NEE向勒—师宗—普安—水城—赫章深部大断裂(1F3)。在NE向断裂与近EW向断裂的交汇部位,常常是地热资源分布的理想场所。地热分布受深大断裂控制明显,在断裂带中的不同层位均有出露,已知地热沿深部Ⅰ级断裂与深部Ⅱ级断裂交汇区或不同级别断裂两侧分布。

上述贵州已知地热在深部NE向1F1断裂的北部大量聚集和南部少数出现,在地质上与区域性的地层岩性质量及构造分布格局有直接关系。这种现象从地质构造上加以分析,应是有其地质原因的,它不是偶然的地质变化和位置分布上的巧合。

从贵州区域地热资源形成构造条件来看,在区域性大断裂束、褶皱束带及短轴状背斜倾伏端,NE向多期复活断裂与燕山期形成的不同方向的构造带复活部位常见地热分布[3],这与区内受到的EW向大地构造地质应力的挤压变形作用(特提斯构造域与滨太平洋构造域联合作用)、地壳上浅部盖层分布的地层岩性及物质结构组成变化等因素有关。

大致以NE向1F1断裂为界,贵州北部60%的区域位于扬子地台区,南部40%的区域位于华南褶皱系,南部地区则再分为江南造山带、右江造山带及过渡区。在北部以碳酸盐岩发育为特色,沉积盖层厚,地温保温条件较好,对地热产出有利,南部则是东南部的浅变质岩系、西南部的三叠系陆源碎屑复理石及过渡区分布,沉积盖层薄,地温保温条件较差,变质基底过早暴露,对地热产出不利。

贵州中西部处于裂隙型带状层状复合型热储层分布区(1F1北侧),东南部处于裂隙型带状热储层分布区(1F1南侧),均属裂隙型热储,有益岩浆热流体的渗透和流通,前区储层构造复杂,热储较为紧致,质量较好,利于地热形成,后区储层构造简单,热储较为开放,质量较差,不利于地热形成。

5 贵州地热分布与岩浆岩

5.1 与中酸性岩浆岩的相关程度

贵州地表花岗岩露头极为稀少。为圈定省内中酸性岩体,先以湖南白马山、越城岭及广西摩天岭、元宝山与贵州梵净山出露的花岗岩体均反映为重力低、磁力低及高电阻率的地球物理场响应特征为依据,又以广西南丹大厂隐伏花岗岩体上布格重力异常、航磁ΔT转换ΔZ⊥异常响应特征为线索,再以我国东部重力梯级带通过的东南沿海地区(浙闽粤桂等)、中西部重力梯级带之间的川甘陕秦巴地区,有中酸性岩浆岩分别呈NE向空前分布、EW向集中出现为参考,结合贵州实际以剩余重力值-2×10-5 m/s2、磁场强度值-10 nT等量线为基础,外加布格重力异常负圈闭,联合圈定了贵州境内逾百处隐伏岩体分布[13]。而花岗岩基的圈定,主要是以中间剩余重力异常为平台,结合区域航磁异常分布而划分,其反映为有一定埋深和分布面积的深部基底物质组成,形成高、低密度地质块体异常,高密度地块属于上地壳深处未被重熔的变质岩残留块体(变质基底),而低密度地块属于该深度上已被重熔形成的花岗岩块体(花岗岩基)[14-15]。

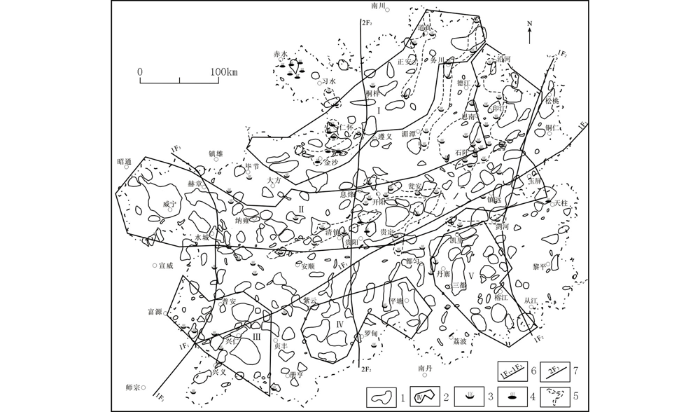

在我国不少地热与花岗岩热源作用有成因联系,贵州花岗岩出露极少,仅在梵净山、黔桂省界摩天岭两地。在图3中多数地热分布在花岗岩体区及附近,有的出现在两岩体之间,仅极少数远离花岗岩体,沿花岗岩基区及其边缘区两侧有大量分布,梵净山(印江)出露花岗岩体一带有地热产出。事实上,贵州目前并没有发现地热与花岗岩余热作用有关的典型案例,除钻遇从江宰便隐伏花岗岩外再也没有新的突破。

与贵州毗邻的几个省(市、区)对地热成因研究程度较高,其中部分地热分布与花岗岩产热贡献有关。

在云南经调查表明,岩浆岩十分发育,地热多出露于中生界、古生界及震旦系地层中。从岩性看,在沉积岩中多与灰岩、砂岩有关;在岩浆岩中多与花岗岩、玄武岩有关。部分地区出露大面积花岗岩带,存在的40K同位素具有高放射性和生热率,作为热源直接加热花岗岩裂隙中的地下水[20]。

在广西直接产在花岗岩或花岗斑岩区的地热占总数的45.8%,若加上深部存在隐伏岩体的数量,则占总数的80%以上,可见岩体的存在是形成地热的一个重要因素。目前广西发现的岩体均属于燕山期或燕山期之前形成的岩体,这些岩体经过漫长地史的热能释放,岩浆活动所产生的余热已不存在,但岩体本身含有的放射性元素可释放大量的热量,这些热量足以使地热的增温率增大,另外作为岩体上升的通道仍是热流上升的良好通道。在这些地区热流量大,易形成地热异常,有利于地热水的形成[21]。

除重庆没有资料说明外,川、滇、桂、湘四省(区)部分地热分布与花岗岩余热或放射性元素释热有关,在贵州印江桃树林花岗岩出露区附近,不仅有地热出现而且在岩体内接触带产有铀矿床,严格受梵净山复式背斜内近SN向淘金硅质断裂带控制,即受断层、岩体双重控制。因此推测可能也存在岩浆岩的供热方式[22]。

5.2 与基性—超基性岩浆岩的相关程度

据王亮等研究[23],贵州镇远马坪(钾镁煌斑岩)、贞丰鲁容—阴河(钙碱性煌斑岩)、罗甸沟亭—望谟大观(辉绿岩)、晴隆—织金西北(玄武岩)等岩浆岩出露区,与重磁场同位置相对应地区表现为重力高、磁力高分布特征,且重磁异常强度表现为高低不一的幅值变化。为保证将最小的隐伏岩体圈定,尽量消除区内岩浆岩受区域性剥蚀、风化的影响,故利用重力值2×10-5 m/s2、磁力值10 nT为基准,联合圈定了省内百余处基性—超基性岩体分布,对寻找有关联的矿产指明了勘查方向。

由区域剩余重力正异常和航磁正异常推测的贵州基性—超基性岩体,其分布格局与地表此类岩体分布特征基本一致,西部、北部较多分布,东部、南部稀疏分布[23],在岩体分布区及附近、两岩体之间也可见到地热点出现。在地热的热学贡献上花岗岩余热作用相比更大,对基性岩类热学作用不再赘述。

6 贵州地热分布物源机制探讨

对于地热来源出处,应是一个科学的溯源问题,应追踪源头产地,区分产出类型,对岩石生热率高低测试,正确作出质量评估,得出定量研究结果。

6.1 沿断裂通道“地温梯度”自动升温深部循环影响

贵州地表区域性大断裂较多,推测的深部大断裂也不少,具有完备的热储、盖层条件,构成了有利的造热集热传热成套系统。通过不同地质应力、岩土力学层间压力和深部“地温梯度”自动升温作用将地热水深循环带至地表,成为区内地下水供热的主要增温方式。

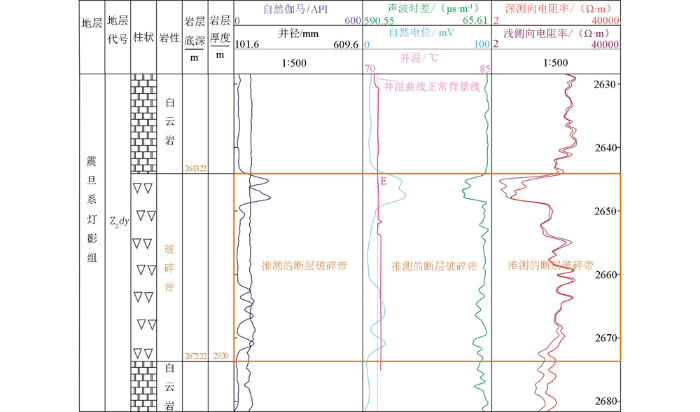

图4

SZK1地热井位于遵义向斜的西北翼,属一单斜构造,东南方有一NE-SW、倾向为NW向、倾角65°的断层,并位于深部SN向桐梓—遵义—贵阳—罗甸断裂2F2、NE向威宁—金沙—遵义—德江断裂2F10(最近的)相交区的北东侧。地层从上至下有第四系、奥陶系(十字铺组、牯牛潭组、湄潭组、红花园组、桐梓组)、寒武系(娄山关组、石冷水组、高台组、清虚洞组、金顶山组、明心寺组、牛蹄塘组)、震旦系(灯影组、陡山沱组、南沱组、澄江组)、新元古界板溪群[24]。

该地热井地温观测曲线,从深度1 158.7~ 2 698.5 m记录,测井深度长约1 539.8 m。井口温度30 ℃,井温曲线由上至下存在明显降温带、恒温带、升温带(图4,仅表示含水断层破碎带顶底板一带区域)。

降温带位于深部1 158.7~1 768.19 m之间,深度差609.49 m,井温测温在该带顶界为40.5 ℃、底界为51.9 ℃,温度差11.4 ℃,井温梯度每百米1.870 ℃,覆盖地层寒武系娄山关组、石冷水组、高台组、清虚洞组、金顶山组。恒温带位于深部1 768.19~2 190.00 m,深度差421.81 m,井温测温在该带顶界为51.9 ℃、底界为61.5 ℃,温度差9.6 ℃,井温梯度每百米2.276 ℃,覆盖地层寒武系金顶山组、明心寺组。升温带位于深部2 190.00~2 643.22 m,深度差453.22 m,井温测温在该带上部顶界为61.5 ℃(深度2190.00 m)、中界为67.3 ℃(深度2 420.00 m)、下部底界为71.6 ℃(深度2 643.22 m),温度差10.1 ℃,井温梯度每百米2.223 ℃,覆盖地层寒武系明心寺组、牛蹄塘组;本带中上部,深度差230.00 m,温度差5.8 ℃,井温梯度每百米2.522 ℃,中下部(中界至图4的E点),深度差223.22 m,温度差4.3 ℃,井温梯度每百米1.926 ℃。

自2 259.15 m进入震旦系灯影组(Z2dy)储热层,全井实测的7条测井曲线,过E点至深度 2 672.22 m均呈现出明显构造破碎带的物理耦合响应特征,为高自然伽马、高声波时差、高自然电位、深侧向低电阻率、浅侧向低电阻率等变化,岩层上下部较破碎、中间相对完整,为勘探的主要目的层即含水层,推测为含水断层带的反映,断层带厚度达28.00 m,可能与浅部的NE向活动性枫香断裂相对接。

深部两大断裂(2F2、2F10)与地表活动性枫香断裂的联通作用,对地下热流体水温有逐渐提升作用,当第一热储盖层出现时,可使断层破碎带成为一稳定的保温带。

6.2 岩浆岩余热活动散发影响

目前没有资料和实例说明贵州部分地热存在花岗岩余热的直接贡献,但不少地质现象预示区内应存在此种供热作用和热量产生。

对于岩浆活动余热,人们多认为很难构成贵州地热田的热源,因为贵州没有发现现代岩浆活动,一般来说,一次岩浆事件的持续时间约10 000年左右,之后冷却了就不能成为“热源”,而地质历史上很久以前形成的岩浆岩体,一般不构成热源,可事情总不能一概而论,这取决于当地的沉积盖层结构完好程度,以及对岩浆岩的保护。在贵州由于沉积岩盖层巨厚,限制了岩浆岩的活动能力,造成花岗岩体天然露头分布极少,不致于过早暴露地表遭遇风化、剥蚀及体量减少而很快失温,因花岗岩问题大家对地下热源研究无法开展,无法知道地热形成与岩体放热是否有成因联系。但区内现代地震活动频繁,在NW向罗甸—昭通断裂带、SN向剑河—沿河断裂带近年来地震时有发生,对新生的岩浆活动引发、岩体热学改造及岩内成分重组等有影响,在铜仁发现了隐爆角砾岩,赫章某钻孔有石英二长闪长岩,说明深部可能有地幔岩浆物质上涌和热学热量释放的活动。省内多地区空前产出的中低温热液型矿床(金、铅锌、锑、萤石)和产于震旦系—寒武系中的海相热水沉积重晶石矿床,其形成与岩浆热(水)源分布密不可分,预示区内应存在大量岩浆侵入活动,主要是活性极强的花岗岩体出现。热学供热方式有物竞天择之分,前述地热井“地温梯度”不足以产生井测温度,在遵义一带(图3圈定了多处花岗岩体,通过Ⅰ号花岗岩基异常区)井温理论计算值低于实际测量值-15.12 ℃,故应当考虑岩浆岩余热活动这部分的贡献才算合理。

图3

图3

贵州推测的花岗岩体及花岗岩基与地热分布关联

1—推测的花岗岩体;2—推测的花岗岩基;3—天然地热点;4—地热井;5—地热具有的成群成带特征区;6—推测的深部Ⅰ级断裂;7—推测的深部Ⅱ级断裂

Fig.3

Correlation diagram among inferred granite, granite batholith and geothermal distribution in Guizho

1—inferred granite body;2—inferred granite batholith;3—natural geotherm spot;4—geothermal well;5—the geothermal area characterized as group of zonation;6—inferred deep first gradeⅠfault;7—inferred deep first gradeⅡfault

对于岩浆岩放射性生热,应该用岩石的放射性生热率数值来表达,并和国内外的已知成果进行对比,说明放射性生热的贡献。一般情况下,岩石的放射性衰变生热量和热储中储存的热量相比是微不足道的,但不能低估岩浆岩的放射性作用及放射性产热率的不同,不同地区有的岩体产热率高,有的岩体产热率则较低,而有的岩体产热率本底值却较高,在幔源供热的基础上附加壳源产热,可提供稳定的热源,区域内发育的NE向与NNE向断裂,为地下热水深循环提供了传热与导水通道。在贵州虽没有取得相关岩浆岩(或放射性矿床)辐射的测试数据,但不能说明其生热量对地下水供热没有贡献,这种方式可能不是主要热源形式,但岩浆岩放射性生热(或放射性矿床衰变生热)应是客观存在的。在息烽—开阳、石阡—印江、剑河、遵义等著名疗养区,地热水沿岩溶裂隙或构造裂隙、断裂分布,有的水温普遍较高,表现出较大温差的水温变化及升温现象,出现了较高辐射值的氡和镭、铀、钍的放射性影响及对地下水的长效增温作用,如遵义枫香天然矿泉水测定,含氡1.54Me、226镭2.93×10-12 g/L、铀1.05×10-5 g/L、钍1.4×10-7 g/L[3]。

对于依据重力成果分解异常,出现巨大重力低异常反映的花岗岩基(图3),预示区内可能存在深部热源体,通过重磁资料推测的众多中酸性岩体,反映出花岗岩基顶界之上的热源体发育程度高,其热学作用不容忽视。从重力异常(岩体)和地热分布关系来分析,地热都分布在重力低的外围较低洼处(岩体一带),如此大的范围有地热分布,其深部必定存在热源体,当地表浅部有构造条件,加上有水为载体,就有地热出现的可能性[26],与地下热源体多处存在有密切关联。研究地热能量释放的高地热场与重力低分布有关,且受构造控制明显,花岗岩基反映的重力低内地温显示却非常高[27]。推测的深部花岗岩体和花岗岩基,是地下水增温的最重要介质和主要热源体,也可能是地体内产生热力资源的主导因素,为地下水产热增温释放出的岩浆岩余热,理应成为地下水供热增温又一方式,其岩浆岩放射性生热量可能没有地热梯度增温量大,其岩浆岩具体的生热率贵州这方面研究非常薄弱。

6.3 地质成因类型划分探讨

贵州地热分布地区。地域上主要集中分布于黔中—黔北地区,数量多,具成群成带分布特点,在NE向、近SN向、NW向等活动性断裂交汇部位及其旁侧分布,多数与广布的储热体—岩浆岩及断陷盆地有关,多分布于新构造运动强烈的基岩隆起区,处在开启型或半开启型构造中[3]。

贵州地热产出部位。赋存于古生代碳酸盐岩(呈岩溶裂隙层状、脉状热水层)和花岗岩构造破碎带(断裂裂隙为主要导水、储水构造,含水较丰富)中,地表多属二叠纪石灰岩出露泉,属淋滤作用经深层循环加热形成。黔中及黔北地热区的水温较黔南、黔东、黔西为高,黔中的以高温为主,中低温次之,黔北以低温为主,中温次之,有断裂截切花岗岩分布区的水温较截切碳酸盐岩地区为高[3]。

贵州地热水温来源。主要与断裂活动引起的机械能“地温梯度”增热、岩浆岩余热活动等有关,还与断裂近期活动和地震关系密切,如NE—NNE向断裂带内的息烽、石阡、剑河等高温地热分布区内[3]。

7 结论

1) 贵州地热分布与活动性断裂关系密切。大多数地热沿NE向断裂分布,其次沿SN向断裂分布,在断裂带走向及附近集群出现或局部少量出现,频繁活动的地震、地质灾害沿其产出,不同方向断裂一并控制了地热的分布。以兴仁—镇远一线为界,地热呈现北多南少的分布格局。

2) 贵州地热分布与深部大断裂关系密切。深部Ⅰ、Ⅱ级断裂具有深度的幔源供热传导作用,提供富足的热源和深部聚热基础,深部Ⅲ级断裂具有高效的传热、储热联通作用,提供稳定的热源和浅部生热通道。约90%以上地热产在由呈“H”型构造样式深部1F1~1F3的断裂组合区内,分别表现在沿NE向断裂1F1北侧大量分布(南侧不多)、介于两条SN向断裂(1F2、1F3)之间出现(东西两侧省界不多),推测在1F1南部和1F2、1F3控制的东西外侧具有较大找热空间。

3) 贵州地热分布与隐伏花岗岩体、深部花岗岩基关系密切。区内分布有很多中低温热液型矿产和资源储量丰富的海相热水沉积重晶石矿床存在,揭示出地下存在与所述矿产有成因联系的热源体,它们为地热田的形成起到了重要供热作用和热源物质储备。规模大的花岗岩体保留余热较多为高产热岩石,对地温场分布影响较大,是潜在的重要供热资源和供给方式,巨大的花岗岩基应是壳源产热的物源基地。

参考文献

贵州省水热型地热资源分布及流体水化学特征

[J].

Distribution and fluids hydrochemistry characteristics of hydrothermal geothermal resources in Guizhou Province

[J].

贵州铀矿资源特征及找矿潜力分析

[J].

Characteristics of uranium resources and analysis of prospecting potential in Guizhou

[J].

中国地热资源潜力评价

[J].

Evaluation of geothermal resources potential in China

[J].

贵州深部四级断裂构造特征及与重要矿产的关系

[J].

Correlation between the structural characteristics of the deep four-level fault and the important mineral deposits in Guizhou province

[J].

贵州东部地区航磁调查发现多处隐伏岩体和重要找矿信息

[J].

Many concealed rock bodies and important prospecting information found in aeromagnetic survey in eastern Guizhou

[J].

黔东地区航磁场特征与岩性构造填图

[J].

Aeromagnetic field feature and lithologic mapping in eastern Guizhou

[J].

贵州中酸性隐伏岩体圈定与找矿意义

[J].

Delineation of concealed intermediate-acidic pluton and significance of mineral prospecting in Guizhou province

[J].

贵州隐伏中酸性岩体与铁矿和找矿前景

[J].

Concealed intermediate acidic rock mass and iron mineralization in Guizhou and exploration prospect

[J].

湖南地热资源分布及远景区划

[J].

Resources distribution of ground warm-water in Hunan province and its perspective

[J].

湖南地热资源的构造制约与勘查标志

[J].

Tectonic constraints on the underground thermal-water resources in hunan province and its perstective for exploration

[J].

四川省地热资源分布及特征简析

[J].

Geothermal resource in Sichuan

[J].

四川地热资源类型、分布及成因模式析

[J].

Type,distribution and genesis of geothermal resource in Sichuan

[J].

云南地热资源及其开发前景

[J].

The geothermal resources of yunnan and their development potentiality

[J].

广西地热水控矿因素及找矿方向初探

[J].

Research of controlling factors and prospecting direction of geothermal water in Guangxi

[J].

黔东梵净山桃树林花岗岩型铀矿床特征及成矿条件

[J].

Characteristics and metallogenic conditions of Taoshulin granite-type uranium deposit in Fanjingshan, Eastern Guizhou

[J].

区域重磁圈定贵州基性—超基性隐伏岩体及地质意义

[J].

Basic-ultrabasic hidden rock delineation of Guizhou by regional gravity aeromagnetic survey data and its geological significance

[J].

贵州西部威水背斜地热赋存规律及靶区预测研究

[J].

Geothermal occurrence regularity and target area prediction in Weishui Anticlinein, western Guizhou Province

[J].

对漳州、东山幅地质构造的再认识[C]∥地矿部西安区域重力调查中心

A new understanding of the geological structure of Zhangzhou and Dongshan [C]∥Xi’an Center of Method and Technology for Regional Gravity Survey

利用重磁资料解释福建南部深部地质的几个实例[C]∥地矿部西安区域重力调查中心

Some examples of deep geological interpretation in southern Fujian using gravity and magnetic data [C]∥Xi’an Center of Method and Technology for Regional Gravity Survey