0 引言

随着勘查技术的进步以及倡导绿色勘查,注重青山绿水就是金山银山的发展理念,传统地面勘探已急需革新创新,为此发展低空航磁技术以替代地面磁测成了时代潮流[2,3]。目前较为流行且操作较为简单的是以无人机、无人飞艇等[4,5]为载体集成的航磁测量系统,此类系统具有小型化、智能化、重量轻、尺寸小、工作方便等优点,但因其体量小、载重轻,可集成的航磁系统很有限,因而大多采用一些重量较轻的磁通门航磁系统。磁通门航磁系统的测量精度相对要差一些,一般在5~10 nT之间,不利于一些弱小异常的识别;同时,在飞行作业过程中,无人机平台只能进行平飞,对一些磁场较弱且地形切割较大的地区,大多会出现磁异常沿地形分布的情况,以致测量结果无法应用于勘查工作。另外,无人机续航能力有限,工作效率较低,在工作任务重、工作时间紧的情况下难以胜任。采用动力滑翔机搭载铯光泵航磁系统开展航磁工作,由于动力滑翔机载重较大,且可集成高精度的航磁测量系统,有效地改善了上述问题。

1 系统研发

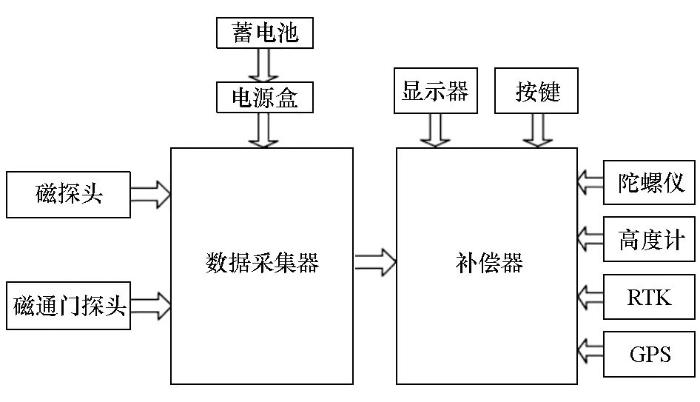

考虑到无人机的局限性,本次集成航磁系统时采用了动力滑翔机作为载体平台,系统组成如图1所示。因该机型不仅具有轻便、灵活、安全、有人操控、续航能力强、且可随地形起伏飞行等特点,而且载重量较大,可集成美国玻璃球公司生产的UFO-CS铯光泵航磁系统,磁探头测量精度可达0.001 nT,动态噪声水平基本优于0.03 nT,远优于航磁规范要求的小于0.08 nT,由此保证了生产作业中的数据质量。另外还配备了RTK实时差分GPS导航定位,精确定位每一个测量到的航磁异常,提高了磁异常的定位精度。

图1

1.1 动力滑翔机介绍

本系统搭载平台为法国生产的TANARG 912 ES型动力滑翔机,该机型属航空体育器材,结构简单,安全轻便灵活,飞行速度慢,飞行高度低,一辆小型厢式货车便是其运载工具,又是机库。滑翔机主要参数见表1。

表1 动力滑翔机主要性能参数

Table1

| 重量 | 尺寸 | 飞行速度 | 飞行高度 | 续航能力 | 跑道长度 |

|---|---|---|---|---|---|

| <300 kg | 9.6 m×2.5 m×1.6 m | 80~120 km/h | 50~3 000 m | 4.5 h | 200~300 m |

1.2 动力滑翔机磁场本底

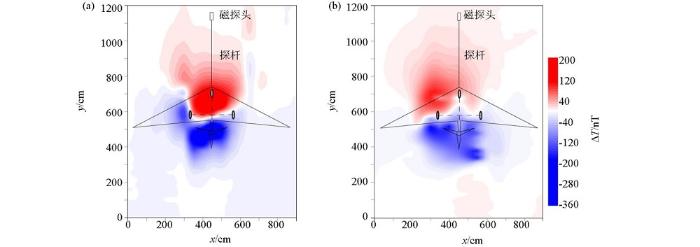

为了全面准确了解机身磁场分布特征,对滑翔机静态与动态状态下的磁场特征进行了测定,测定结果见图2所示,可见在机头部位表现为较强的正磁场区,相对极大值可达210 nT,在机尾则表现为较低的负磁场区,相对极小值可达-360 nT,引起磁异常的主要为机头部位铁质构架,但因其体量很小,正负磁场在水平方向衰减很快,在距离机头4 m处,机体磁场已几乎衰减消失,磁场趋于平稳。

图2

图2

飞机机体静态磁场分布(a)、动态磁场分布(b)

Fig.2

Aircraft static magnetic field distribution (a) and dynamic magnetic field distribution (b)

1.3 动力滑翔机支架改装

根据滑翔机本身特点,结合航磁系统的需要,设计出了适合该机的专用碳纤维支架结构(图3)。改装完成后进行了为期8天、12个架次、飞行时长超过20 h的测试。测试结果表明该支架结构稳定不变形,飞行姿态平稳,安装方便,可进行整体拆卸。

图3

图3

滑翔机航磁系统支架设计

1—铯光泵磁探头;2—磁通门三分量传感器;3—实时差分GPS天线;4—导航显示屏;5—高度计;6—数据采集器、补偿器

Fig.3

Design drawing of hang-glider aeromagnetic system support

1—cesium optical pump magnetic probe;2—fluxgate three component sensor;3—real time differential GPS antenna;4—navigation display;5—altimeter;6—data collector,compensator

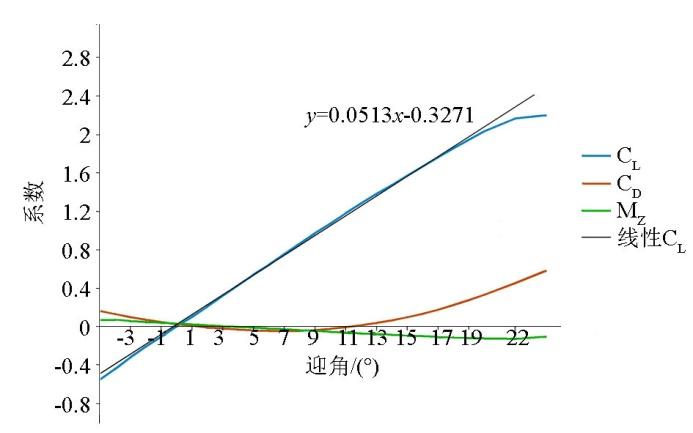

1.4 飞行动力学测试

为了测试加装支架后的滑翔机空气动力学特征,进行了纵向试验,侧滑角为0°,改变迎角,测量升力系数CL、阻力系数CD、俯仰力矩系数MZ随迎角的变化规律,测试结果见图4所示。由CL-α曲线可知,攻角范围内升力系数随迎角增加而增加,几乎为线性,升力线斜率呈0.0513,满足滑翔机低速飞行的特点;由MZ-α曲线可知,俯仰力矩系数较小,且随迎角变化不大,说明滑翔机重心靠近全机焦点;由CD-α曲线可知,在一定迎角范围内阻力系数较小,且变化不大;超过一定迎角,阻力系数随迎角增大而增大。在迎角不大时,滑翔机主要受摩擦阻力;当迎角增大时,机翼在垂直于来流方向的竖直平面上的投影面积增大,阻力随之增大,成为主要阻力类型。

图4

由测试结果可知,加装支架后动力滑翔机各项指标均符合飞行安全要求。

1.5 仪器设备介绍

航磁系统主要由铯光泵磁探头、三分量磁通门探头、数据采集器、磁补偿器、姿态传感器、RTK实时差分GPS、激光高度计以及智能化导航系统组成。

磁测系统在起飞前设置完成后,即可自动完成磁场数据的采集,并对采集的数据进行实时自动补偿,将补偿前后的磁场值、WGS84经纬度坐标、离地高度、海拔高度、飞行方向、飞行速度等数据集中保存于数据采集器硬盘之中。飞行作业完成后,只需将其用U盘拷贝出来即可,操作非常简单方便。该航磁系统主要仪器性能参数如下:

数据采集器:采样率1/3,20,100 Hz;

补偿器:补偿后标准差80 pT,0~1 Hz;

铯光泵磁探头:量程10 000~100 000 nT,灵敏度0.003 nT,静态噪声0.002 nT(采样率1 Hz),静态精度0.008 nT;

磁通门探头:量程±80 000 nT,噪声峰值0.5 nT(采样率1 Hz)。

1.6 系统集成

本次采用的飞行载体平台动力滑翔机,其机翼为航空布质材料,机身大部分为航空铝材,发动机及螺旋桨推进装置位于机尾,机头前部空间宽阔,是安装铯光泵磁探头的理想区域,但机头部位有一铁质固定架,为主要磁干扰源。为了尽可能减少飞行平台的磁干扰,固定磁探头及磁通门三分量传感器的三脚架采用碳纤维材质,该材质具有重量轻、强度高,且不易变形,不仅无磁性,而且保证了三角架的稳定性。数据采集器、磁补偿器、电源及控制盒集成安装于后座,不仅有利于设备整体的稳固,还有助于滑翔机整体的平衡。集成后的动力滑翔机航磁系统如图5所示。

图5

图5

动力滑翔机航磁系统

1—铯光泵磁探头;2—磁通门三分量传感器;3—实时差分GPS;4—导航显示屏;5—高度计;6—数据采集器;7—磁补偿器

Fig.5

The aeromagnetic system of a powered glider

1—cesium optical pump magnetic probe;2—fluxgate three component sensor;3—real-time differential GPS antenna;4—navigation display;5—altimeter;6—data collector;7—compensator

1.7 航磁系统磁干扰消除

1.7.1 支架结构及材质设计

动力滑翔机的磁干扰是影响高精度航磁测量的主要因素,为了提高磁力仪的测量精度,航磁系统集成时需要将飞行平台本身磁干扰最小化,并尽可能地减小磁干扰的影响。综合考虑滑翔机本底磁场分布特征,在离机头4 m的位置,机体磁场已衰减消失且趋于平稳,故将连接铯光泵磁探头与滑翔机机头的探杆设计为4 m长。探杆及固定架均采用碳纤维材质,且固定螺帽螺杆亦均采用无磁性的钛合金材质。

1.7.2 磁补偿

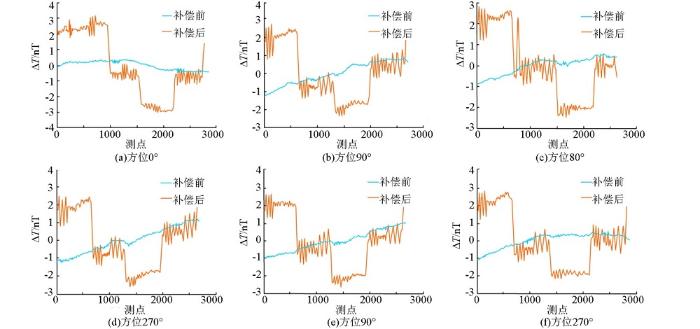

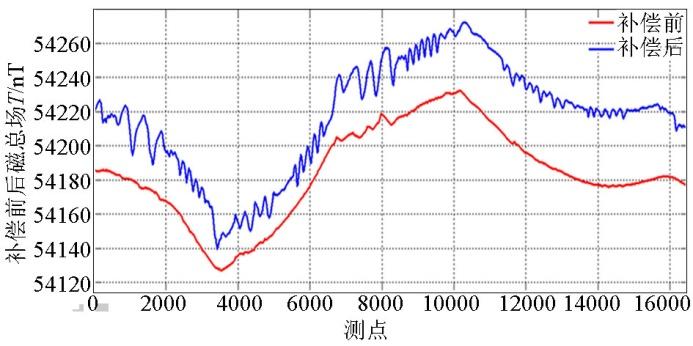

图6

图7

图8

采用上述模拟补偿的校准系数,利用标准偏差来评价磁补偿结果的好坏[10,11,12],各数组补偿前后的标准差见表2,6组数据补偿后标准差均远好于航磁规范要求的0.08 nT。验证补偿飞行选取了一个4 km×4 km大小的正方形框,在四边形每个边上做俯仰(±5°)、偏航动作(±5°),但因空管限制高度为500m,另外滑翔机本身性能限制,未能飞到离地3 000 m高空,地球磁场水平梯度变化较大,标准差未能达到航磁规范要求的0.08 nT以内,磁补偿结果使用改善比来评价,本次磁补偿框4个边的改善比分别为2、6、10、13,总的改善比为2.354 7。补偿后曲线光滑无毛刺,基本消除了飞机干扰场及各种飞行姿态对测量的影响,可见补偿效果良好。 故本方案达到了设计初衷及航磁规范要求,可用于野外生产作业。

表2 磁补偿前后标准差

Table 2

| 数据组 | 补偿前标准差/nT | 补偿后标准差/nT |

|---|---|---|

| a | 0.2375 | 0.0234 |

| b | 0.3001 | 0.0214 |

| c | 0.3016 | 0.0252 |

| d | 0.2968 | 0.0242 |

| e | 0.2941 | 0.0264 |

| f | 0.2925 | 0.0292 |

2 系统性能测试

集成后的航磁系统按照航磁规范相关标准进行了测试,检测整套设备的性能指标、稳定性及可靠性。

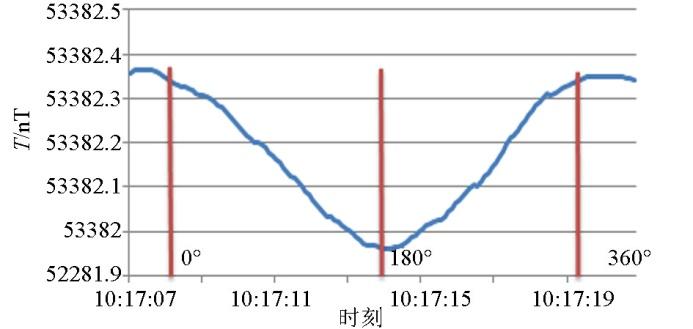

2.1 转向差测试

探头固定在一个可以360°旋转的测量装置上,人离探头大概2 m的位置动,记录探头旋转一周所得到的磁场数据如图9),磁场数据变化量就是此磁力仪探头转向差,经测试旋转一周磁力仪探头最大变化为0.402 nT,满足航磁规范要求的转向差≤1 nT。

图9

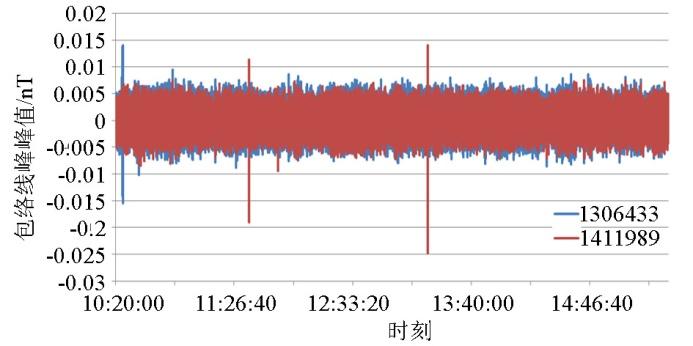

2.2 稳定性测试

航磁系统的稳定性按磁力仪局部变化的包络线峰峰值来评价,为此采用公式Mi=(Mi-1+Mi+1)/2-Mi来近似求取该值。航磁头测试时间为5 h,取其中稳定的4.5 h作为统计数据。航磁系统的稳定性观测曲线测试结果见图10。

图10

由图10可见,航磁系统稳定性评价指标均在 0.01 nT内变化,符合航磁规范要求。

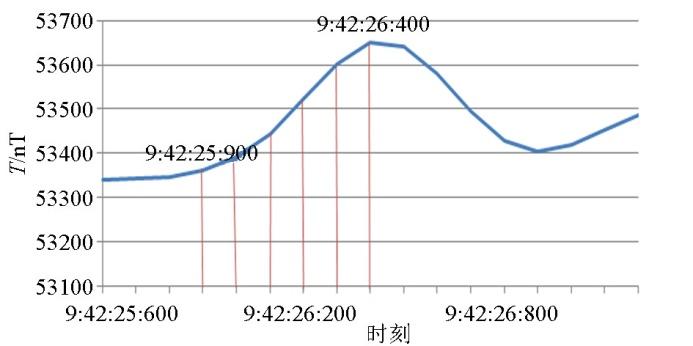

2.3 阶跃响应测试

在磁探头正下方安放一个磁性体,瞬间将其抽离,导致磁场瞬间变化,记录磁力仪的反应时间。图11为空中磁力仪阶跃响应上升时间测试曲线,从图中可以看出响应时间约为0.5 s,达到航次规范要求的小于1 s。

图11

2.4 静态测试

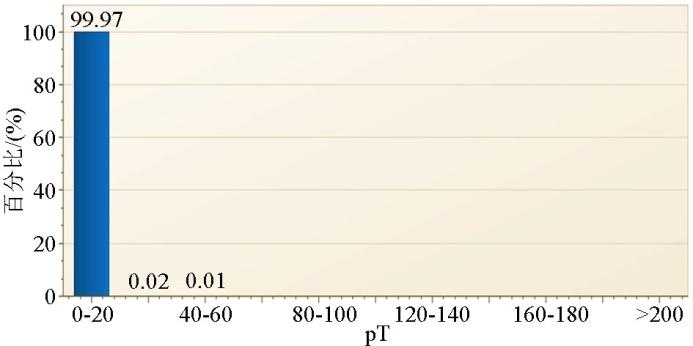

图12

图12

磁四阶差分静态噪声分布

Fig.12

Magnetic fourth order difference static noise distribution diagram

图13

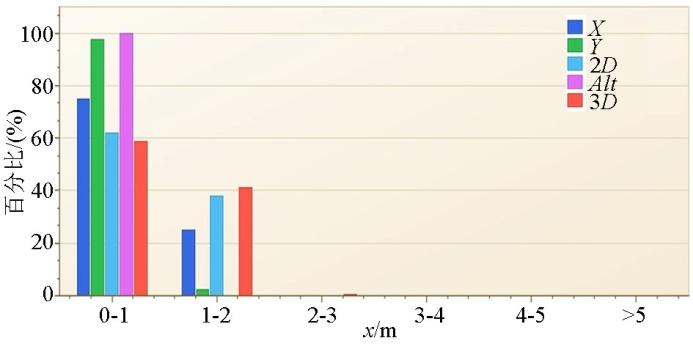

3 应用实例

本次航磁测量作业共完成测量面积100 km2,共完成飞行测线1 130 km,其中主测线1 010 km,切割线100 km,重复线20 km。测网疏密度为100±12.2 m;整个测区平均飞行高度为168.89 m,飞行高度占比分别为1.86%(<100 m)、60.43%(100~175 m)、35.76%(175~250 m)、1.96%(>250 m);平均偏航为8.53 m,最大偏航为29.86 m;测线加切割线共计113条,其中112条测线动态噪声水平均小于0.08 nT,只有一条测线为0.090 4 nT,一级数据占比99.1%;二级数据0.9%,测量质量好;测区检查观测点共计1 010个,调平后磁测总精度±1.08 nT。本次工作数据处理与质量统计采用了中国自然资源航空物探遥感中心的 Geoprobe2.0 软件,计算结果满足设计与规范要求。

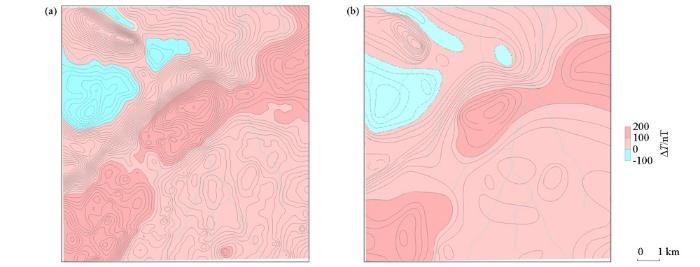

本次1∶1万航磁测量取得成果与以往1∶5万航磁成果进行了对比(图14),可见本次1∶1万航磁与1∶5万航磁在大的形态上基本一致,但本次航磁在磁场细节方面刻画得更为细致,异常形态更为完整,部分异常还被细分为多个峰值异常组成,从而更清晰地反映出了地下磁性体内部特征。另外,由于本次航磁测量飞行高度低且沿地形起伏飞行,还发现了一些小的弱磁异常,为地质找矿提供了更多的磁场信息。

图14

图14

本次1:1万航磁ΔT等值线图(a)与以往1:5万航磁等值线图(b)

Fig.14

The 1∶10 000 aeromagnetic △T isoline map (a) is the same as the previous 1∶50 000 aeromagnetic isoline map (b)

测区大部分为第四纪全新统冲积:砾石、砂、黄土状岩石夹黑色壤土和绿色黏土盖层,在测区西南部有三叠纪似斑状中粗粒黑云二长花岗岩出露,中部以及东南部沟谷地带有三叠纪中细粒黑云二长花岗岩出露,在测区西北部有蓟县纪高家湾组硅质大理岩,透闪石白云大理岩零星出露。物性统计资料显示,第四纪沉积层没有磁性,三叠纪黑云二长花岗岩磁性普遍较强,且磁性不均匀,磁化率变化范围较大;蓟县纪的灰岩、大理岩亦为无磁性的岩石。综合分析,测区南部、东北部的正异常区为三叠纪地层的反映,西北部正异常已由钻孔验证为含磁铁矿绿泥绢云母千枚岩引起。

4 系统优势

动力滑翔机航磁系统的成功研发和应用,填补了动力滑翔机低空高精度航磁工作的空白,设备和技术水平均达到国内领先水平,为绿色勘查增添了力量。

4.1 经济性及适用性

为对比分析低空航磁与地磁在资金投入、测量精度、工作进度以及工作区域等方面的优劣,以工作面积100 km2、地形等级Ⅲ级、地区调整系1.5为例,在不同比例尺情况下进行列表说明,见表3所示。

表3 不同比例尺航磁与地磁对比

Table3

| 比例尺 | 工作方法 | 费用/万元 | 点距/m | 工作精度/nT | 工作时间 | 工作区域 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1∶5万 | 地磁 | 15.2 | 100 | <5 | 10天·10人 | 部分陆地 |

| 航磁 | 4.9 | 2 | <2 | 2小时·单架次 | 陆地、沼泽、海洋、沙漠等 | |

| 1∶2.5万 | 地磁 | 46.7 | 50 | <5 | 20天·10人 | 部分陆地 |

| 航磁 | 10.7 | 2 | <2 | 4小时·单架次 | 陆地、沼泽、海洋、沙漠等 | |

| 1∶1万 | 地磁 | 95.7 | 40 | <5 | 50天·10人 | 部分陆地 |

| 航磁 | 26 | 2 | <2 | 10小时·单架次 | 陆地、沼泽、海洋、沙漠等 |

由对比结果可知,航磁费用是地磁的0.25倍左右,采样密度却是地磁的20~50倍,测量精度是地磁的2.5倍,工作区域几乎不受限制,工作效率大为提高。

由此可见利用该系统开展大比例尺航磁测量,相比较地磁具有明显的优势。不仅资金投入少、数据量大、工作精度高,而且可以做到数据采集无漏点,快速地取得丰富的磁场数据。

4.2 绿色环保

传统地质勘查工作确实给生态环境带来一系列影响,包括对植被和地表的扰动或破坏,对地表水、地下水的影响,机场占地、油污污染、废弃物、扬尘等。勘查位于矿业行业最前端。

利用该系统开展低空航磁测量,可以真正做到对环境的零破坏,在不损害一草一木的情况,可采集到高质量磁场数据,而且可以在复杂地形条件(高寒地区、陡峭山区、原始森林、沼泽湖泊、沙漠戈壁)下做到数据采集无漏点,获得完整的数据;同时又因其数据采集密度大(大致1~2 m一个数据),基本可以完整反映出磁场的信息,在建立地质—地球物理模型时无需插值,从而更真实地反映了地质体特征,为地质找矿提供更为可靠的信息。

5 结论

动力滑翔机航磁系统的应用,可为地质调查、矿产勘探、地质灾害预防及治理、环境地质等工作提供更为高效、更为可靠的绿色勘查新方法。

该系统相比较一般无人机航磁系统,最大优势是可随地形起伏飞行,所采集磁场数据更切近地面磁场,差分GPS导航定位精度高,续航时间长达5 h,可以做到数据采集无漏点;同时,还是最安全的飞行方式,即使在失去动力的情况下,也可滑行5~10 km,在地形平坦地带迫降,可保障人员、财产的安全。

参考文献

“十五”以来我国航空物探进展与展望

[J].

The progress and prospect of aviation exploration in China since the "Fifth Five-Year Plan"

[J].

2000 年来西方国家航空物探技术的若干进展

[J].

Some advances in aerial exploration technology in Western countries since 2000

[J].

国内主要航空物探飞行平台特点及发展

[J].

Characteristics and development of major aviation exploration platforms in China

[J].

基于无人飞艇平台的航磁系统试验与应用

[J].

Aviation magnetic system test and application based on unmanned airship platform

[J].

MAMSS-1 超低高精度航磁系统的研制

[J].

Development of ultra-low and high-precision aeronautical magnetic system

[J].

绿色勘查新方法—低空航磁测量

[J].

New method of green exploration-low-altitude aerial magnetic measurement

[J].

航磁补偿技术研究

[D].

Research on aeronautical magnetic compensation technology

[D].

飞机磁补偿、磁补偿器的历史、现状及发展趋势

[J].

History, current situation and development trend of aircraft magnetic compensation and magnetic compensation

[J].

航磁软补偿质量评价方法及软件实现

[J].

The quality evaluation method and software realization of aeromagnetic soft compensation

[J].

飞机的磁干扰及电子补偿方法

[J].

Magnetic interference and electronic compensation methods for aircraft

[J].

甘肃省通渭华家岭—黄家窑一带矿调航磁报告

[R].

Report on the magnetic transfer of minerals along Tonghuajialing-Huangjia kiln in Gansu Province

[R].

应用航磁资料在野马泉地区寻找以铁为主多金属矿产

[J].

Application of aeromagnetic data in the Mustang Springs area to find iron-based polymetallic minerals

[J],

高分辨率航磁方法及在大冶铁矿区的应用

[J].

High-resolution aeronautical magnetic method and application in daye iron ore area

[J].

航磁资料在卫宁北山寻找多金属矿中的应用

[J].

Application of aeronautical magnetic data in the search for polymetallic ore in Weining Beishan

[J],

航空地球物理勘探资料微调平处理

[J].

Fine-tuning flat treatment of aeronautical geophysical exploration data

[J],

航磁软补偿动作规范性评价

[J].

Standardized evaluation of aeromagnetic soft compensation action

[J].

吊舱式直升机频率域电磁系统性能及应用效果

[J].

Performance and application effect of electromagnetic system in the frequency domain of the pod helicopter

[J].