0 引言

北京副中心建设不仅是解决北京城市发展中的空间结构矛盾的需要,也是推动京津冀协同发展、探索人口经济密集地区优化开发模式的需要。为了保障城市地质安全,急需查明地下断裂构造的空间展布特征,为城市规划、建设与管理提供依据。

虽然北京市先后完成了两轮1:5万区域地质调查,编写了区域地质志,并在钻孔资料及物探资料基础上,编制了前《北京市平原区(前新生界)地质构造图》,前人对通州区内的夏垫断裂与南口—孙河断裂开展了相关研究[1],但工作精度仍不能满足工程建设的需要。特别是燕郊断裂是否通过了副中心核心区,直接关系到市政办公大楼等项目的选址。为此,北京市地勘局先后组织实施了“通州某建设新区地质条件适宜评价”与“通州城市副中心地区重大地质问题调查与评价”等项目,其中主要任务之一就是查明断裂位置。

本文通过高精度重力、可控源音频大地电磁测深(CSAMT)与微动测深三种物探方法,按照“面—线—点”的技术路线,对燕郊断裂的空间展布特征进行了深入研究,查明了该断裂位置,推断了产状特征,并在其北侧新发现一条近EW向断裂。研究成果为该区域地质灾害防治及地热资源开发利用工作奠定了良好的基础。

1 区域地质背景

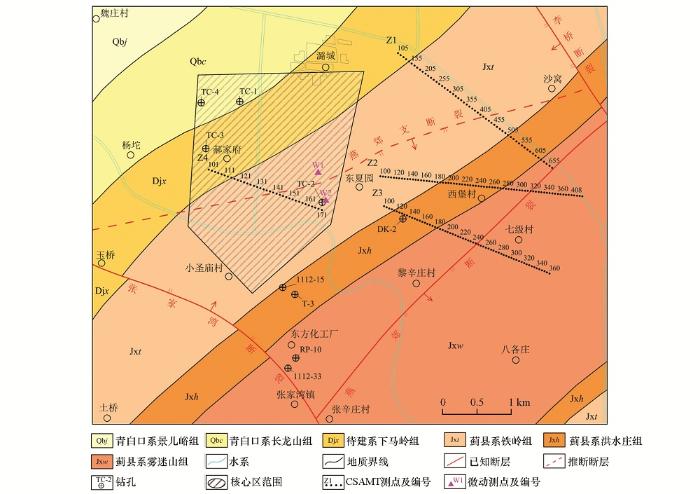

张家湾断裂属于南口—孙河断裂带的一部分,位于新华—玉桥—张家湾—张辛庄一带,总体走向310°。燕郊断裂位于本区东南部的张辛庄—黎辛庄—七级村—沙窝一带,属喜马拉雅期形成的断裂,被张家湾断裂错断。李桥断裂位于本区东北部,北起顺义断裂,经沙窝,止于南苑—通县断裂。

钻孔揭露区内地层为第四系、青白口系景儿峪组和长龙山组、待建系下马岭组、蓟县系铁岭组和洪水庄组及雾迷山组[3]。第四系岩性为黏性土、中细砂及卵砾石。青白口系长龙山组为一套砂、砾岩和页岩组合;景儿峪组岩性比较单一,主要是浅灰、紫红、蛋青及黄绿色泥灰岩、硅质泥晶灰岩等。待建系下马岭组主要由灰色、灰绿色、灰黑色页岩和粉砂岩组成。蓟县系铁岭组主要以白云岩为主,夹杂绿灰色页岩;洪水庄组以黑色和深灰色页岩、粉砂质页岩为主,夹薄层白云岩和少量砂岩;雾迷山组为一套富镁碳酸盐岩,夹少量碎屑岩和黏土岩。

图1

2 地球物理背景

本次工作所使用的物性参数主要来自原北京市物化探队在通县幅开展的区域物探工作成果,以及2015年北京市地质勘察技术院在北京市平原区重力调查项目中所完成的岩石物性参数测试工作。第四系电阻率常见值为10~100 Ω·m,横波速度在300~700 m/s,平均密度为1.53 g/cm3;青白口系电阻率常见值为100~500 Ω·m,横波速度在1 800~2 200 m/s,平均密度为2.63 g/cm3;待建系下马岭组电阻率及横波速度均与青白口系相近,平均密度为2.50 g/cm3;蓟县系电阻率常见值为500~1 000 Ω·m,横波速度大于2 000 m/s,平均密度为2.77 g/cm3。综上所述,研究区内不同地层之间存在较明显的物性差异,具备开展物探工作的前提。

3 数据采集与资料处理

3.1 高精度重力

高精度重力测量使用两台加拿大Scintrex公司生产的CG-5重力仪,按照1:10 000比例尺的测网密度进行,重力基点与国家重力基本点联测。数据整理严格按照重力调查技术规范要求,统一采用2000国家重力基准;统一采用1954年北京坐标系和1985国家高程基准;统一采用国际大地测量协会(IAG)推荐的1980年公式计算正常重力值。数据经预处理、插值网格化、异常光滑、区域背景场与剩余异常分离后得到研究区内剩余重力异常;再计算水平梯度模极大值以识别场源边界。

3.2 可控源音频大地电磁测深(CSAMT)

可控源音频大地电磁测深使用GDP-32Ⅱ多功能电法仪进行数据采集,观测频率范围在0.5~8 192 Hz,采用标量测量方式观测Ex、Hy两个分量。为了降低干扰因素的影响,采取了噪声水平观测、增加叠加次数、加大供电电流、避开干扰严重时段采集数据等措施。资料处理主要包括:数据编辑、静态位移校正与地形校正。本次工作用于资料解释的数据全部采用远区数据。

3.3 微动测深

微动测深使用重庆地质仪器厂EPS-2地震仪,测量频带宽度在0.2~200 Hz,观测系统采用四重圆形阵列形式,每个圆形阵列由放置于三角形顶点和中心点的4套仪器组成。各组圆形阵列的观测半径r分别为80、160、320、640 m。各台仪器独立完成数据采集,多台仪器之间的时间同步和校正由内置GPS通过接受卫星信号自动完成。采用空间自相关法——SPAC法,从微动记录中提取瑞雷波并计算各台阵的瑞雷波频散曲线,用个体群探索分歧型遗传算法(fGA),由相速度频散曲线反演地下S波速度结构,用于地层分层解释。

4 资料解释

4.1 高精度重力

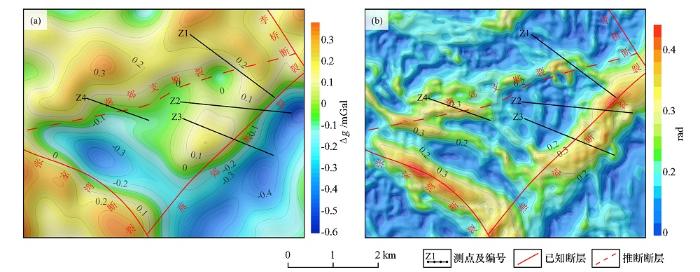

通过对重力异常数据采用滑动窗口平均法求取区域场后,计算得到研究区内剩余重力异常(图2a)。从图中可见,剩余重力异常值呈现西北高东南低的趋势,变化范围-0.6~-0.4 mGal,异常幅值较小,说明研究区基岩面埋深变化大,趋势上为北部与西南埋藏浅中部与东南部埋藏深。根据重力异常等值线密集带的走向,可以清晰地看到NW走向的张家湾断裂与NE走向的燕郊断裂,且在燕郊断裂以北仍存在一近EW向的等值线密集带,说明该区域可能有断裂构造发育,但其规模小于燕郊断裂。

图2

图2

测区剩余重力异常平面(a)及重力场源Theta图(b)

Fig.2

Residual gravity anomaly(a) and Theta diagram(b)

4.2 可控源音频大地电磁测深(CSAMT)

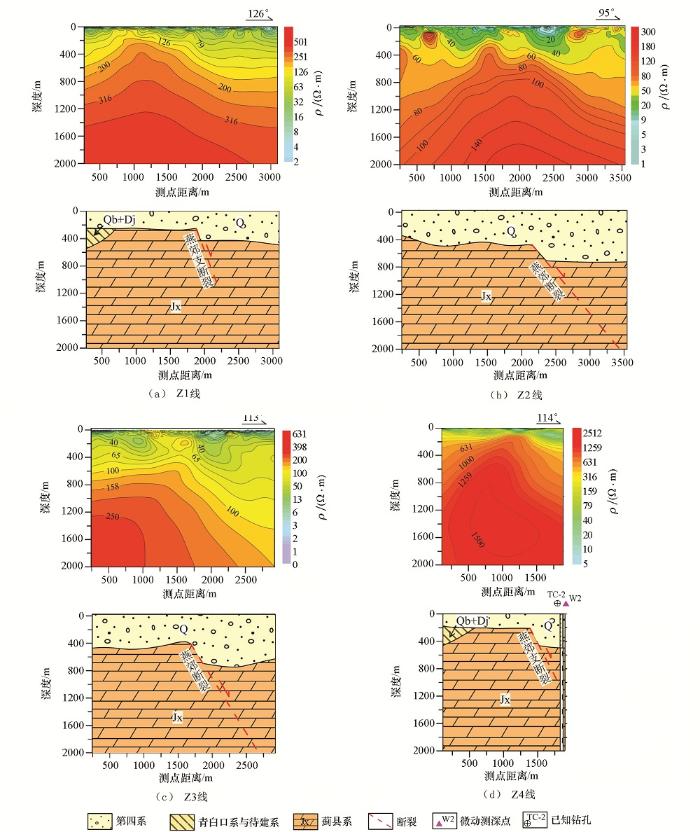

本次工作共布置了4条CSAMT剖面,其中Z2、Z3线主要目的是查明燕郊主断裂的空间展布特征,Z1、Z4线目的是查证根据重力资料所推测出的断裂构造,并进一步查清其所处位置。

从图3中各测线的反演电阻率等值线断面图可见,反演电阻率值大致可以分为三个电性层。浅部400 m深度上下为含局部高阻圈闭的低阻层, 推测为第四系的反映;下部为均匀的高阻层,推测为蓟县系碳酸盐岩、白云岩的反映;浅部低阻层与深部高阻层之间局部含宽缓的中阻层,推测为青白口系或待建系页岩、砂岩、灰岩的反映。

图3

图3

测区CSAMT反演电阻率断面及地质解释推断结果

Fig.3

CSAMT Inversion resistivity isoline and geological interpretation and inference map

根据张性正断层在反演电阻率等值线断面图中通常表现为密集陡变带的特征,推测在Z1线1 850 m、Z2线2 150 m、Z3线1 700 m、Z4线900 m处发育有断裂构造。根据反演电阻率值横向变化特征,可以划分出同一电性特征的地层的埋深变化。对比分析,Z2与Z3线反映了燕郊断裂的空间展布特征;Z1与Z4线上的断裂为新发现断裂构造,命名为燕郊支断裂。

燕郊断裂倾向ES,产状较陡,断裂向深部延伸深度大于1 500 m,断裂规模较大,断距约在200~400 m。燕郊支断裂倾向ES,产状较陡,断裂向深部延伸深度在400 m左右,断裂规模较小,断距约在100~200 m。燕郊断裂与燕郊支断裂将研究区分割为三块由北向南基岩埋深逐渐加深的区域,燕郊支断裂以北区域基岩埋深在200~300 m;燕郊断裂以南区域基岩埋深达到700 m左右;两条断裂之间的过渡区域基岩埋深在400 m左右。

4.3 微动测深

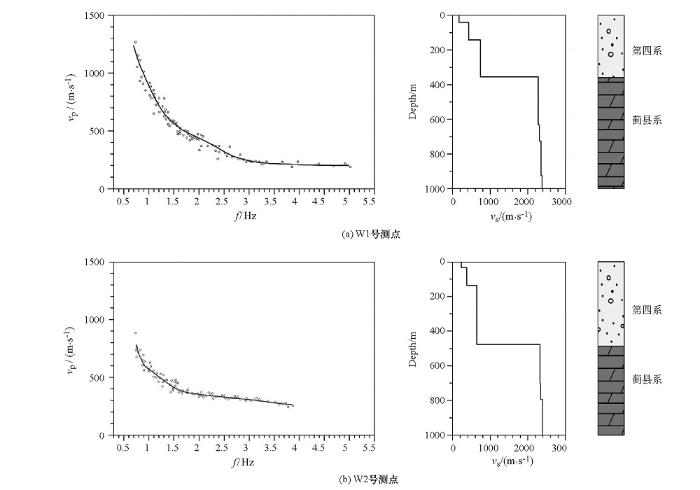

微动测深通常被用作“虚拟钻孔”来查明地层纵向分层特征,为查证断裂上下两盘之间存在断差,在新发现的燕郊支断裂两侧布置了W1与W2两微动测深点,两点之间直线距离约为500 m。

W1号测点实测频散曲线(红点为实测频散点,蓝线为反演拟合频散曲线)及反演横波结构图(图4a),从中可以看出实测相速度频散曲线光滑且收敛,实测微动测深频散点与反演拟合频散曲线吻合较好,且呈现出较明显的对应速度变化界面的拐点。根据反演速度结构图可以将深部地层大致分为7层,第1~3层为低速层,推测为第四系松散沉积物的反映;第4~7层为高速层,推测为蓟县系碳酸盐岩及白云岩的反映。

图4

图4

微动测深点频散曲线及推断解释结果

a—W1号测点频散曲线(左)、视S波速度结构(中)、地质解释(右);b—W2号测点频散曲线(左)、视S波速度结构(中)、地质解释(右)

Fig.4

The dispersion curve of the microdynamic sounding point and the inference diagram

a—dispersion curve of W1 measuring point (left)、visual S-wave velocity structure (middle)、geological interpretation(right);b—dispersion curve of W2 measuring point (left)、visual S-wave velocity structure (middle)、geological interpretation(right)

W2号测点与TC-2钻孔位置相近,可以根据钻孔揭露地层埋深情况对模型的反演计算进行约束,确保反演结果的准确性。该点反演得到的速度结构图(图4b)大致可分为6层,第1~3层反映了第四系低速层,第4~6层反映了蓟县系高速层。

两个微动测深点反演高速层顶界面埋深分别为380 m与480 m,相差100 m,进一步佐证了前述物探工作所推燕郊支断裂的存在。

4.4 解释成果

单方法物探解释难以避免多解性的问题,目前针对这一问题最有效的方法就是应用综合物探解译[5]。该方法是采用不同物探手段获取目标地质体不同的物性参数,并利用其与围岩物性差异,通过反演计算获得目标体的空间形态特征。

重力异常可以大致反映不同密度层的起伏变化或断裂构造特征,但在缺少岩石密度参数与钻孔资料的情况下,难以做出准确的定量解释。本次工作首先通过重力异常分析,定性解释出张家湾断裂、燕郊断裂及燕郊支断裂的大致空间分布特征,随后有针对性的布置了4条CSAMT测线,并且与最新的钻孔TC-2相结合,根据电性参数分析结果,将研究区划分为三个电性层:第一层为总体低阻而局部高阻的第四系;第二层为中阻的青白口系与待建系;第三层为高阻的蓟县系。根据其电性特征,对地层的埋深和断裂构造进行了定性解释。

微动测深资料的解释从已知钻孔数据出发,通过TC-2钻孔揭露地层埋深进行约束反演,求取最优反演计算参数,进而得到W1号点深部地层准确的埋深。并将该结果作为CSAMT数据解释的依据,通过不断修改初始模型,以已知钻孔数据作为控制条件,对地层埋深及厚度进行再次反演与解释。

最新施工完成的TC-2号钻孔位于Z4线的东端(图3h),钻探过程中在1 172~1 183 m段泥浆全泵量漏失,推测由断裂破碎带形成的富水带导致了泥浆大量漏失。该钻孔在478 m钻遇灰色、灰褐色白云岩,属蓟县系铁岭组;终孔深度2 800 m,未能穿透蓟县系雾迷山组。根据反演电阻率推测得到的基岩顶界面与钻探揭露地层情况几乎一致。

5 结论

本次采用高精度重力、CSAMT及微动测深的综合物探方法,查明了区内燕郊断裂及其支断裂的空间展布特征,新发现了燕郊支断裂。该断裂走向近EW,倾向S,断距在100 m左右,分布于玉桥—东夏园—沙窝一带,长度约为7 km,在沙窝附近与燕郊断裂交汇。

通过采用多种物探方法相结合的办法,有效地减少了单一物探多解性问题,提高了解释精度,很好地查明了区内地层埋深与断裂构造空间展布特征。本次成果表明,采用由重力、CSAMT与微动测深组成的综合物探方法,在城市地区调查断裂构造工作中效果较好。

参考文献

北京南口—孙河断裂带水热系统特征与成因分析

[J].中低温对流型地热资源在华北地区广泛分布,是一种清洁的替代能源.与活动断裂带相关的水热型地热资源是中低温地热系统的重要组成部分.本文基于高精度重力测量、微动测深及钻孔温度测量等数据,从热源、通道、储层和盖层四个方面探讨了南口—孙河断裂带水热系统特征.低重力异常揭示的燕山期花岗二长岩、闪长岩岩体范围为23.8 km~2和14.3 km~2,放射性测井数据计算得到其生热率均值为3.14μW·m~(-3),侏罗系火山岩生热率均值为1.65μW·m~(-3),隐伏岩体和火山岩均难以构成地热系统的附加热源.重力异常显示南口—孙河断裂带宽度约500~800 m,断裂带切割蓟县系雾迷山组白云岩热储层.钻井温度曲线显示断裂带内水热活动强烈,说明该断裂带是导水、导热的重要通道.断裂带南西侧马池口一带第四系松散层与侏罗系火山岩形成了热储盖层,微动测深显示火山岩最大厚度约1500 m.综上源、通、储、盖四个要素分析,该地热系统为热传导一对流复合型,来自京西北山区的大气降水经远距离径流深循环吸收地层热量后沿南口—孙河断裂上移到达裂隙发育的白云岩地层中形成热水.总之,沿南口—孙河断裂带具备了良好的地热地质条件,可达到规模开采的条件.

Characteristics of hydrothermal system and its origin of Nankou-Sunhe fault in Beijing

[J].

北京南部地区地球物理特征与区域地质构造

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-8918.2005.01.002

URL

Magsci

[本文引用: 1]

<p>北京南部地区为新生界广泛覆盖,长期以来,对盖层下地质构造的认识相当模糊。我们对以往大量重力、磁法、电测深和地震等地球物理勘探资料进行了编图和综合分析,并结合地质和钻探资料对本区的地质构造进行了深入研究,对隐伏或半隐伏断裂进行了识别,划分出4个主要地球物理-地质界面和5套地球物理-地质层组合,探讨了本区地质构造分区,基本搞清了本区的地质构造特征与性质,并提出了许多新认识,对今后北京地区地质构造研究将起促进作用,对首都的经济建设也具有重要意义。</p>

Geophysical characteristics and regional geological structures of south Beijing

[J].

北京平原区地质剖面的初步建立——太古宙结晶基底和元古宙地层

[J].

DOI:10.12029/gc20160313

URL

[本文引用: 1]

北京平原目前尚未建立系统的地质剖面。1867年庞培莱将北京西山分为3大系,1871年李希霍芬提出震旦系、划分12层。1922年葛利普将震旦系限定在前寒武系,1923年田奇镌将南口剖面划分为7个岩组,1934年高振西将震旦系3分(南口群、蓟县群、青白口群)。1976年乔秀夫3分青白口群(下马岭组、龙山组和景儿峪组),1980年汪长庆等将十三陵剖面分为4系12组,1991版《北京市区域地质志》将十三陵剖面分为3系12组。本文初步建立平原区地层表,详细描述太古宙结晶基底和元古宙地层剖面,在京南大兴区的榆垡(兴热-1井)和安定(兴热-2井)发现太古宙片麻岩,在京热-70井、京热-59井、京热-71井和京热-75井编录蓟县纪地层,利用亦庄小学钻孔厘定待建系下马岭组、青白口纪龙山组和景儿峪组。

Primary establishment of stratigraphic section in plain area of Beijing: Archean crystalline basement and Proterozoic strata

[J].

位场边缘识别方法研究进展

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2010.01.027

URL

Magsci

[本文引用: 1]

<FONT face=Verdana>研究地质体的边缘位置是重、磁位场数据解释永恒的主题,也是其优势.最近几年,国内外利用重、磁位场进行地质体边缘识别研究的文章明显增多,但没有作者系统整理和对比各方法的优点和缺点,给使用者带来诸多不便.本文首先将现有重、磁位场边缘识别方法分为数理统计、数值计算和其他三大类,并概述了各类方法的研究现状;之后较详细总结了数值计算类中垂向导数、总水平导数、解析信号振幅、倾斜角、<EM>θ</EM>图这5种基本的边缘识别方法以及在这些基本方法之上发展起来的诸如倾斜角总水平导数、增强解析信号振幅等方法的研究历史和应用效果;并用理论模型对比了几种主要边缘识别方法的识别效果.通过以上总结、对比和分析,指出了重、磁位场边缘识别方法使用中需要注意的问题以及将来的研究重点及发展方向.</FONT>

Some advances in the edge recognition of the potential field

[J].

北京南口-孙河断裂北西段综合物探剖面定位及其活动性研究

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-8527.2014.01.027

URL

Magsci

[本文引用: 1]

<p>通过可控源音频大地电磁测深、浅层地震和氡气测量等多种地球物理探测手段建立综合剖面,对北京南口—孙河断裂白浮—百善段做出精确定位。同时开展钻探工作,利用沉积相分析、磁性地层学等方法对钻孔地层剖面进行对比分析,对南口—孙河断裂北西段第四纪以来的活动性进行探讨。研究结果表明,主断裂在该段位置的延伸情况与前人资料所提供的位置相比向北东方向偏移500~800 m;百善联合钻孔则得出该断裂中更新世、晚更新世和全新世以来的垂直活动速率分别为0.12 mm/a、0.58 mm/a、0.31 mm/a,活动性特征表现为由弱到强、再到弱的总体规律。由此可见,建立物探综合剖面并辅以钻孔,对于城市隐伏断裂的定位具有较好的效果,可查明城市活动断层的位置并对其活动规律进行分析,继而采取防范和避让措施,对减轻城市地震灾害实际应用评估具有十分重要的意义。</p>

Study on the position of north west section of Nankou-Sunhe fault in Beijing and its activity

[J].

夏垫断裂带深部构造特征与第四纪活动性讨论

[J].

DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2013.03.004

URL

Magsci

<p>利用重力、浅层地震和高密度电阻率法物探工作成果,由深及浅垂向上 "接力拼接"的方式,结合钻探等手段,把夏垫断裂带分解为基岩断裂带和第四纪断裂带2个部分进行研究,结果表明: 1)夏垫断裂带的基岩断裂带由主干断裂和次级断裂构成。其北段(马坊—西集一带)较窄,由2条主干断裂构成。其南段(西集—凤河营一带)较宽,由3条主干断裂构成。 2)第四纪断裂带是基岩断裂带向上延伸的部分,是断裂带最新活动的直观表现,并受控于基岩断裂带。夏垫第四纪断裂带同样由主干和次级断裂构成,北段(马坊—西集一带)由2条主干断裂和分布于北端尾部次级断裂构成,与基岩断裂带一一对应关系较好。2条主干断裂产状差异较大,最新活动时间均为全新世。而南段(西集—凤河营一带)断裂分布不连续,很难分清主次断裂,同基岩断裂带的对应关系较差,推测为基岩断裂中夏垫断裂的活动。这些主、次级断裂产状均较为陡立,最新活动时间为晚更新世晚期—全新世早期。 3)夏垫断裂带内上、下两盘全新世沉积底界垂向累积位错量为1.7~4.8m,晚、中、早更新世以来则分别为6~26m、26~167m和44~330m,其中最大累积位错量位于夏垫地区,向南、北逐渐减小。4)以张家湾断裂为界把夏垫断裂带划分为南、北2段。北段第四纪活动性强,中强震及微小地震时有发生,而南段第四纪活动性弱,仅发生微小地震。</p>

Deep structure and quaternary activies of the Xiadian fault zone

[J].

用钻孔地层剖面记录恢复古地震序列:河北夏垫断裂古地震研究

[J].

DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2000.01.002

URL

Magsci

本文介绍了利用钻孔构造地层学和年代学资料鉴定平原区隐伏活动断裂长期活动习性的一种新的方法和应用实例。通过夏垫断裂上下盘东柳河屯1,2号钻孔地层剖面年代学的测定和岩性的分析与对比,定量地恢复了距今26ka以来断裂上下盘的差异沉积历史和垂直错动过程,建立了鉴别古地震的构造地层学标志。在此基础上,将断裂两侧的累积垂直位移量作为定量约束条件从新到老恢复到每一次地表破裂型地震错动前的状态(扣除后期的同震垂直位移量),可识别出11次地表破裂型古地震事件。指出夏垫断裂上的地表破裂型地震复发行为与古气候环境之间存在着密切的相关关系,气候极度寒冷的末次冰期间亚冰期和鼎盛期(距今19.3~26ka)共发生6次地表破裂型古地震事件,这一时期是夏垫断裂地表破裂型(古)地震丛状群集期,复发间隔介于900~1900a,且多数仅900~1200a。末次冰期鼎盛期晚期到冰后期(距今0~19.3ka)的地表破裂型(古)地震服从准周期复发模式,复发间隔明显地增长,包括公元1679年三河-平谷8级地震在内的最近5次地表破裂型(古)地震的复发间隔介于3700~5800a。

Reconstruction of paleoearthquake sequence using stratigraphic records from drill logs: a study at the Xiadian fault in Beijing

[J].

北京地区新构造运动特征

[J].根据北京地区构造演化、断裂活动、新构造运动、现代构造运动及地震活动等新资料,认为本区南、北段新构造运动特征存在明显差异,南段新构造活动较北段弱,未来地震危险性亦然。

Characteristics of neotectonic movement in Beijing area

[J].

北京平原构造断块划分及微断块第四纪活动性探讨

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-3657.2015.06.015

URL

在对北京平原地区地质构造特征综合分析的基础上,依据近年来在活动断裂研究中遇到的问题,本文提出对北京平原区进行构造断块划分的方案。将北京平原区划分为7个"断块",即马池口—沙河、小汤山、顺义、平谷、丰台—来广营、大兴—通州及房山断块。据断块内次一级活动断裂和第四纪地层沉降发育情况,进一步可划出活动微断块,把以研究单一活动断裂重点转变为以控制微断块边界的交汇活动断裂组相互作用为中心。从而揭示出第四纪以来微断块边界交汇活动断裂组的特征、活动方式及其规律等,可为首都城市建设规划和减轻地质灾害等提供有价值的参考,为保障城市地质安全提供地质依据。

The dicision of “small blocks” of structure in Beijing plain and a discussion on the activity of micro block in quaternary period

[J].

中国晚前寒武纪年表和年代地层序列

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-3657.2010.04.016

URL

Abstract he newly marked Precambrian stratigraphic column of China was discussed by the Subcommission on Precambrian of National Commission on Stratigraphy of China on November 24, 2009. According to the common understanding reached at this meeting, Changcheng System comprising Changzhougou, Chuanlinggou, Tuanshanzi and Dahongyu Formations is limited in 1.8-1.6 Ga, whereas the Jixian System consisting of Gaoyuzhuang, Yangzhuang, Wumishan, Hongshuizhuang and Tieling Formations is limited in 1.6-1.4 Ga. The unnamed system (1.4-1.0 Ga) only includes Xiamaling Formation in the Jixian section. The Qingbaikou System composed of Luotuoling and Jing ryu Formations is limited in 1.0-0.78 Ga. The Nanhua System is between 780-635 Ma and the Sinian System is between 635-542 Ma in age. According to a series of SHRIMP U-Pb dating data from late Precambrian in Jiannan orogenic belt, the strata should be assigned to the upper part of the Qingbaikou System. Moreover, new zircon U-Pb dating data obtained in North China Platform reveals the existence and distribution of the volcanic province. In dealing with the basic global geodynamics, it is useful to set up a basic late Precambrian section with unified and high-precision chronological dating.

New geological time scale of late Precambrian in China and geochronology

[J].

改进的均衡滤波器在位场数据边界识别中的应用

[J].

DOI:10.6038/j.issn.0001-5733.2012.12.040

URL

Magsci

<p>边界识别是进行位场数据解释时一项必不可少的任务.现有的边界识别滤波器存在识别边界发散和深部地质体边界模糊的缺点.本文提出增强型均衡滤波器,可有效地改善上述缺点.该滤波器是利用不同阶导数之间的组合来进行地质体边界的识别,并在运算中引入一种计算高阶垂直导数的稳定算法.通过理论模型试验证明增强型均衡滤波器能使浅部与深部地质体的边界同时清晰地显示,且相对于其它边界识别滤波器能更加准确和清晰地识别出地质体的边界.最后将增强型均衡滤波器应用于实测位场数据的解释,根据其识别结果可容易地划分出断裂的水平位置及不同地层之间的界线,并能发现更多的细节信息.</p>

Application of improved balancing filters to edge indentification of potential field data

[J].

位场数据边界识别的新方法——增强型水平导数法

[J].边界识别是位场数据解释的一项基本任务.现有边界识别方法大多是 基于水平与垂直导数的高通滤波器,但垂直导数的计算会明显地增大噪声的干扰.为了改善这一问题,本文提出了一种新的边界识别滤波器,该方法是利用不同阶水 平导数之间的线性组合来进行地质体边界的识别,由于该方法不需要垂直导数参与计算,因此其输出结果较稳定.理论模型试验表明,该方法能够更加清晰的识别地 质体的边界,且与其真实边界相吻合.最后将其应用于实际数据的处理中,其结果清晰地反映出断裂的位置及构造之间的界线,并能识别出更多的细节信息.

New edge detection method of potential field data-enhanced horizontal derivatice method

[J].

Advantages of horizontal directional Theta method to detect the edges of full tensor gravity gradient data

[J].

DOI:10.1016/j.jappgeo.2016.04.009

URL

61We first define the directional Theta method.61Directional Thetas have a higher resolution and balance the edge amplitude size.61The new edge detector will not bring any additional false edges.

奥林匹克公园地区隐伏断裂综合探测

[J].

DOI:10.3969/j.issn.0001-5733.2010.06.026

URL

Magsci

<p align="justify">2001~2003年为奥运工程规划、建设开展了对北京奥林匹克公园区域中黄庄—高丽营断裂的探测,本项工作另一探索性任务是为随后即将在全国开展的城市地区隐伏断裂探测工作摸索有效方法、积累经验.本次探测先采用电阻率层析成像和浅层地震勘探方法进行断裂定位,再钻探进行断裂准确定位并探测断裂结构和地层结构,结合对所采集样品进行的<sup>14</sup>C、红外释光、古地磁、孢粉等多种测年方法进行地层年代划分.通过多种方法并行对比、验证、综合分析,以多方面综合性大量研究工作明确给出了断裂位置、结构、活动性,认为本段断裂最新活动时代为早更新世(非地震活断层).根据实践经验探讨了城市地区隐伏断裂探测的有效方法.</p>

Synthetic exploration of the buried faults in Olympic park area

[J].

抗干扰编码电法在通州深部岩溶发育区地质构造探测中的应用

[J].

Application of a coded electrical method with anti-interference ability to detect geological structures in Tongzhou karst areas

[J].