0 引言

深地质处置是国际上普遍认可的永久处置高水平放射性废物(高放废物)的方法,其核心是将高放废物置于一定深部的处置库中,保证其在万年甚至十万年尺度与人类和环境安全隔离。为了采用最佳技术和工程设计来实现处置库的长期安全,其研发和建设过程一般需要几十年的时间,且在其开发过程中,必须向所有政府、公众等利益相关机构证明处置系统的可行性、安全性和适当性,然后才能推动整个研发过程。而地下实验室为解决以上问题提供了一个良好的平台。在证明处置安全性、获取现场地质信息、验证建设可行性等领域,地下实验室都起到了不可代替的作用[1⇓-3]。近几年,随着世界上多个国家地下实验室和处置库项目的持续推进,以及我国北山地下实验室的开工建设,高放废物处置领域又有了新的发展,一些新的概念被相继提出。本文从地下实验室的定义、功能和基本分类等角度对国外已有地下实验室进行归类,在此基础上,重点对我国首座高放废物地下实验室、国际上首座特定场址地下实验室——北山地下实验室的选址历程、定位和功能及研究内容进行介绍。

1 高放废物地下实验室的定义与分类

从高放废物深地质处置概念提出以来,地下实验室作为验证潜在处置库场址安全性和适宜性的关键设施,其重要性就越来越受到重视。它起到了处置库选址和系统设计、处置工程理论与技术研发、安全与特性评价、全尺度现场试验和现场示范等作用[4]。

1.1 地下实验室的定义与内涵

1.2 地下实验室的功能和基本分类

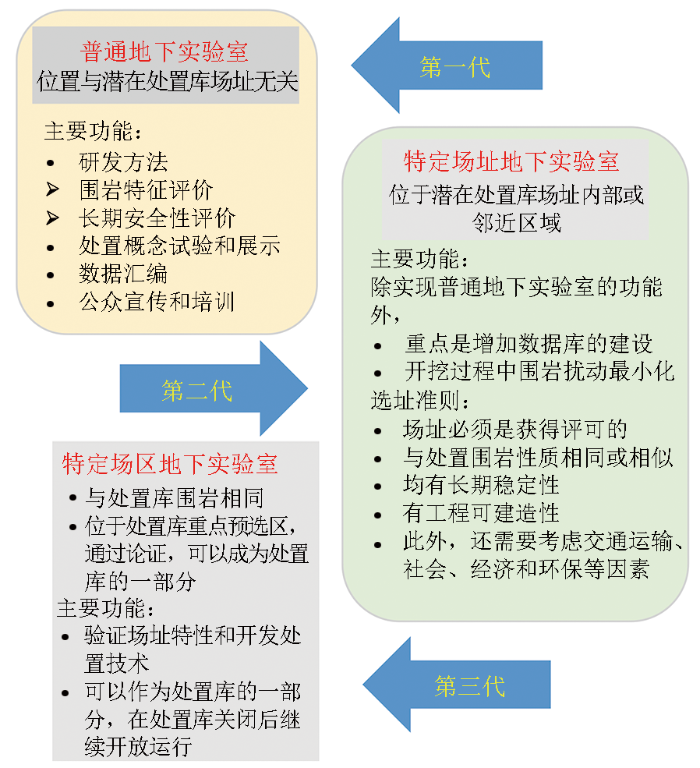

图1

1)普通地下实验室(generic URLs,第一代)

该类地下实验室的位置并非处于潜在处置库场址位置,而是用于一般研究和试验目的而开发的设施,为在其他位置处置高放废物提供技术支撑。因此,这类设施的要求相对简单,国外往往将废弃的矿山、隧洞等作为普通地下实验室使用。

总的来说,普通地下实验室在处置库的选址阶段非常有用。开发的核心目标包括3方面:获取场址特征和地下实验室的建造技术与经验;为现场模拟实验室提供场所;验证潜在处置库的选址技术和方法。因此,这类实验室与潜在处置库的位置并不相同,也不要求其建在潜在处置围岩中。

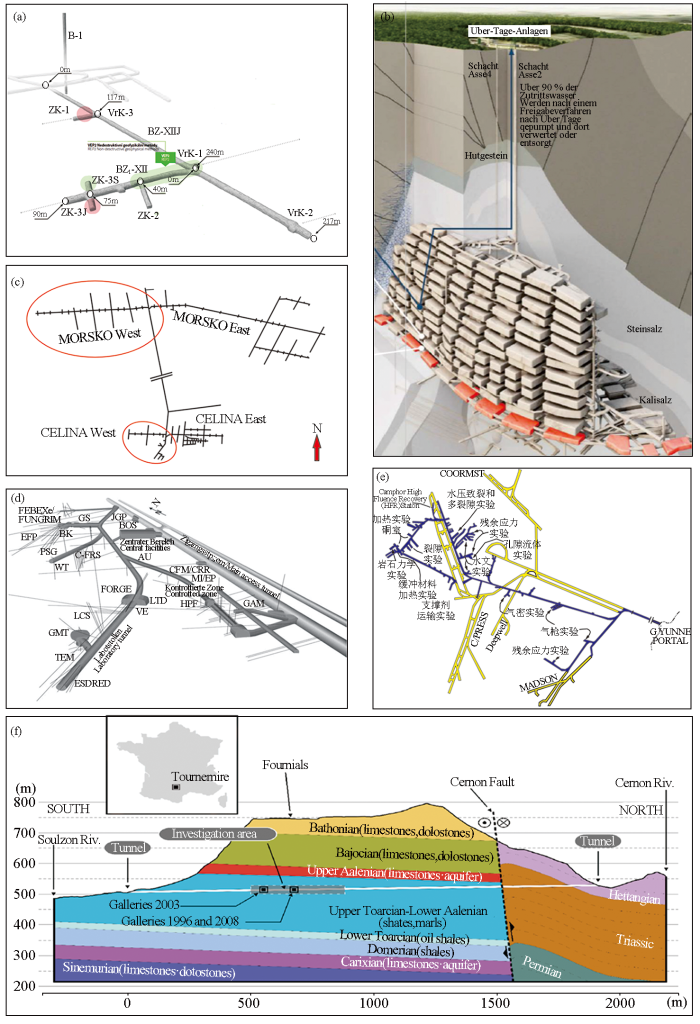

图2

图2

利用原有矿山或隧道扩建的普通地下实验室(1.0版)示意

a—Bukov Underground Research Facility,URF[14](捷克);b—Asse II mine[15](德国);c—Josef Regional Underground Research Center,URC[16](捷克);d—Grimsel Test Site, GTS[13](瑞士);e—G-Tunnel[17](美国);f—Tournemire Research Tunnel[18](法国)

Fig.2

General URLs (version 1.0) using existing mines or tunnels

表1 普通地下实验室(1.0版)介绍

Table 1

| 序号 | 名称 | 国家与运行机构 | 运行时间 | 围岩与深度/m | 参考文献 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Bukov Underground Research Facility(URF) | 捷克,捷克放射性废物贮存管理 局(Radioactive Waste Repository Authority,SÚRAO) | 2013~至今 | 结晶岩/花岗岩,550~1200 | [14] |

| 2 | Josef Regional Underground Research Center (URC) | 捷克,捷克技术大学(Czech Technical University) | 2007~至今 | 凝灰岩和花岗闪长岩, <200 | [16] |

| 3 | Amelie | 法国,国家放射性废物管理机构 (French National Radioactive Waste Management Agency,Andra) | 1979~1990 | 盐岩,>300 | [13] |

| 4 | Fanay-Augeres underground laboratory | 法国,辐射防护与核安全研究所 (Institute for Radiation Protection and Nuclear Safety,IRSN) | 1980~1990 | 花岗岩 | [19] |

| 5 | Tournemire Research Tunnel | 法国,辐射防护与核安全研究所 (Institute for Radiation Protection and Nuclear Safety,IRSN) | 1989~至今 | 黏土岩,200~250 | [18] |

| 6 | Asse II mine | 德国,联邦辐射防护局(Bunde- samt für Strahlenschutz,BFS)/联 邦企业监事会(Bundes-Gesell- schaft für Endlagerung mbH, BGE) | 1965~1995 | 盐岩, 490~800 m水平巷道, 950 m的硐室 | [15,20] |

| 7 | Tono | 日本,日本原子能机构(Japan Atomic Energy Agency, JAEA) | 1986~2006 | 沉积岩,130 | [13] |

| 8 | Kamaishi | 1988~1998 | 花岗岩 | [13] | |

| 9 | Stripa mine | 瑞典,瑞典核燃料和废料管理公 司(Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company, SKB) | 1976~1992 | 花岗岩,360~410 | [17] |

| 10 | Climax Spent Fuel Test Facility, Nevada | 美国,美国能源部(U.S. Department of Energy, DOE) | 1978~1983 | 花岗岩,420 | [21] |

| 11 | G-Tunnel, Nevada | 1979~1990 | 凝灰岩,300 | [22] | |

| 12 | Grimsel Test Site(GTS) | 瑞士,瑞士国家放射性废物处置 合作公司(National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste,Nagra) | 1984~至今 | 花岗岩,450 | [13] |

图3

图3

新建的普通地下实验室(1.1版)示意

a—Whiteshell Underground Research Laboratory[23](加拿大);b—High-Activity Disposal Experiment Site, HADES[24](比利时);c—Mizunami Underground Research Laboratory, MIU[25](日本);d—Äspö Hard Rock Laboratory, HRL[26](瑞典);e—Mont. Terri Rock Laboratory[27](瑞士);f—Horonobe Underground Research Center[28](日本);g—北山坑探设施[29](中国);h—KAERI Underground Research Tunnel, KURT[30](韩国)

Fig.3

New constructed general URLs (version 1.1)

表2 普通地下实验室(1.1版)介绍

Table 2

| 序号 | 名称 | 国家与运行机构 | 运行时间 | 围岩与深度/m | 参考文献 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Whiteshell Underground Research Laboratory | 加拿大,加拿大原子能机构(Atomic Energy of Canada,AECL) | 1963~1985 | 花岗岩, 240~420 | [23] |

| 2 | High-Activity Disposal Experiment Site URL, Mol (HADES) | 比利时,比利时国家放射性废物和浓缩 裂变材料机构(Belgian National Agency for Radioactive Waste and Enriched Fissile Material) | 1984~至今 | 黏土岩,225 | [24] |

| 3 | Mizunami Underground Research Laboratory (MIU) | 日本,日本原子能机构(Japan Atomic Energy Agency, JAEA) | 2004~至今 | 花岗岩,500、1000 | [25] |

| 4 | Horonobe Underground Research Center | 2000~至今 | 沉积岩,1000 | [28] | |

| 5 | 北山坑探设施(Beishan Exploration Tunnel, Bet) | 中国,核工业北京地质研究院(BRIUG, CNNC) | 2015~至今 | 花岗岩,50 | [29] |

| 6 | KAERI Underground Research Tunnel (KURT) | 韩国,韩国原子能研究所(Korea Atomic Energy Research Institute,KAERI) | 2006~至今 | 花岗岩,90 | [31] |

| 7 | Äspö Hard Rock Laboratory (HRL) | 瑞典,瑞典放射性废物管理公司 (Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB) | 1995~至今 | 花岗岩,200~460 | [26] |

| 8 | Mont. Terri Rock Laboratory | 瑞士,瑞士国家放射性废物处置合作公 司(National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste,Nagra) | 1995~至今 | 黏土岩,400 | [27] |

| 9 | Busted Butte, Yucca Mountain, Nevada | 美国,美国能源部( Department of Energy,DOE) | 1987~2011 | 凝灰岩,420 | [30] |

2)特定场址地下实验室(site-specific URLs,第二代)

特定场址地下实验室是前期场址特征评价工作的延续,当前期的选址工作基本结束,并确定了未来处置库的场址后,在完成场址的地表调查,需要直接进入地下获得处置围岩的相关信息,开发挖掘技术,优化概念模型等时,就可以考虑建设特定场址地下实验室[2]。因此,特定场址地下实验室是建设在潜在处置库场址或场址附近的实验设施,是场址开发成为最终处置库的关键过渡设施。这类地下实验室的核心作用是场址特性评价和最终处置库确认。

与普通地下实验室相比,特定场址地下实验室的优点是其实验和运行环境与潜在处置库相似或相同,且其设施将成为未来处置库的组成部分。这就使得一方面,可以扩大实验室的研究、开发和示范(RD&D)范围,开展真实处置环境的现场试验;另一方面,实验室建设期完成后,现场设施可以在处置库阶段继续投入使用,包括地面建筑、安全设施及公用交通、水电和通讯设施等,这样可以有效地节约后期处置库建设成本。当然,相对上述优点,特定场址地下实验室在建设和后期的现场实验过程中也存在局限,因为地下实验室的建设和正常运行不能危及未来处置库的系统安全,也要减少对围岩屏障体系的破坏。如在地下实验室设计过程中,要考虑未来处置深度及处置巷道的可扩展性;现场调查阶段,应当避免大量的钻孔施工等[2,4,16]。

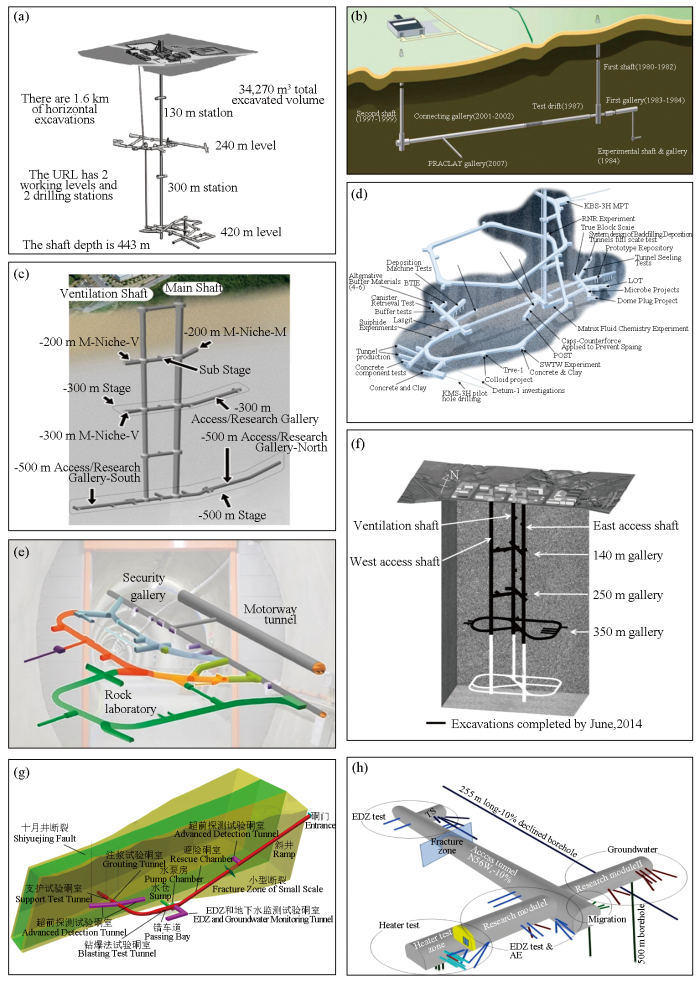

图4

图4

国外主要特定场址地下实验室示意

a—ONKALO Underground Rock Characterisation Facility,URCF[29](芬兰);b—Meuse-Haute-Marne Research Centre[31](法国);c—Konrad Repository site[27](德国);d—Morsleben Repository, ERAM[30](德国);e—Waste Isolation Pilot Plant, WIPP[32](美国);f—Exploratory Studies Facility (ESF),Yucca Mountain[35](美国)

Fig.4

Schematic of major site-specific URLs abroad

表3 特定场址地下实验室

Table 3

| 序号 | 名称 | 国家与运行机构 | 运行时间 | 围岩与深度/m | 参考文献 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ONKALO Underground Rock Characterisation Facility | 芬兰,Posiva OY | 2003年至今 | 石英闪长岩,500 | [35] |

| 2 | Meuse-Haute-Marne Research Centre | 法国,法国国家放射性废物管理机构 (French national radioactive waste management agency, ANDRA) | 2000年至今 | 页岩(黏土岩),450~ 500 | [36] |

| 3 | Gorleben Site | 德国,联邦辐射防护局(Bundesamt für Strahlenschutz,BFS)/联邦企业监事会 (Bundes-Gesellschaft für Endlagerung mbH, BGE) | 1985~1990年, 2010年 | 盐岩(盐丘),>900 | [33] |

| 4 | Konrad | 1980年至今 | 灰岩,800~1300 | [34] | |

| 5 | Morsleben Repository (ERAM) | 1981~1998年 | 盐岩(盐丘),>525 | [37] | |

| 6 | Waste isolation pilot plant (WIPP) | 美国,美国能源部( Department of Energy,DOE) | 1982~1999年 | 盐岩(盐床),>655 | [32] |

| 7 | Exploratory studies facility (ESF),Yucca Mountain,Nevada | 1996~2010年 | 凝灰岩,300 | [38] |

3)特定场区地下实验室(Area-specific URL,第三代)

特定场区地下实验室的建设,既取决于是否已经确定处置库场址,又不完全取决于处置库场址。它包含两层意思:前者是指,只要处置库场址已经大体确定,则可确定地下实验室场址;而后者是指,即使处置库场址没有确定,只要处置库的预选区已经大体确定,则可以选择地下实验室的场址。进一步理解为,只要地下实验室场址的地质、水文地质、工程地质和深部地质环境等条件具有代表性,且与未来潜在的处置库场址相似,则可以确定地下实验室场址。

由于这类地下实验室只是一个特定的研究设施,与未来处置库没有十分紧密的联系,因此,场址获得审批就相对简单和容易。另外,特定场区地下实验室还具有一个潜在的巨大作用,即通过在这类地下实验室中开展实验和场址评价工作,在确认该类场址适宜作为处置库场址后,有可能大大加快处置库选址的进程。

因此,我国首座高放废物地质处置地下实验室的总体定位可以是建设在特定场区(处置库重点预选区)有代表性的岩石之中、位于500 m深度左右、功能较为完备且具有扩展功能的,为高放废物地质处置研究开发服务和场址评价服务的、具有国际先进水平的科研设施和平台。

表4 特定场区地下实验室

Table 4

| 序号 | 名称 | 国家与运行机构 | 运行时间 | 围岩与深度/m |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 北山地下实验室(Beishan Underground Research Laboratory, Beishan URL) | 中国,核工业北京地质研究院 (BRIUG, CNNC) | 在建 | 花岗岩,280和560m两个实验室水平 |

2 我国高放废物地质处置北山地下实验室

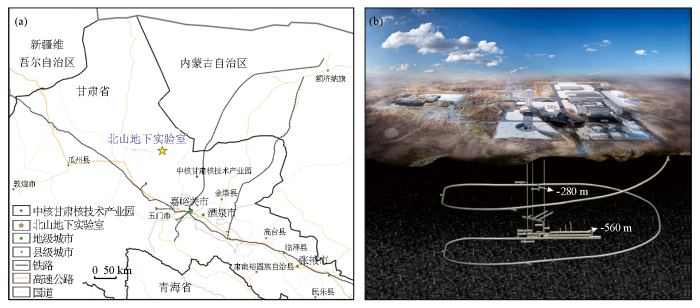

北山地下实验室场址位于甘肃河西走廊北侧的北山南缘,距酒泉市和玉门市直线距离分别为150 km和80 km,行政区划隶属甘肃省肃北县(图5a)。场址所在地区为低山丘陵地形,海拔一般为1 700~1 800 m,属半沙漠大陆性气候。场址围岩主体岩性为形成于印支期的片麻状花岗闪长岩和英云闪长岩等,岩体面积约94 km2,厚度达2 000 m。

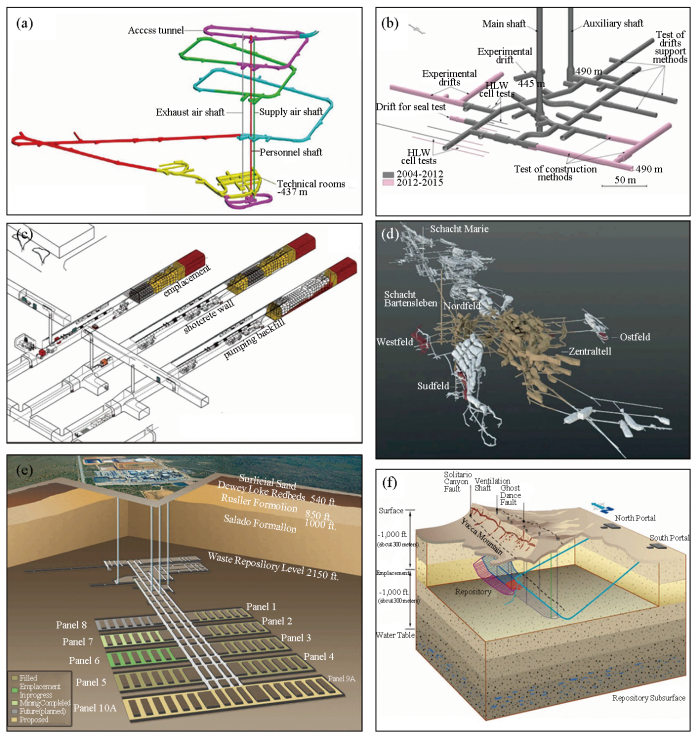

图5

图5

北山地下实验室位置(a)和实验室总体布局设计示意(b)

Fig.5

The Location(a) and design(b) of Beishan URL

地下实验室采取三竖井(人员竖井、通风井和入风井)+螺旋斜坡道的设计,分别包括-280 m和-560 m两个试验水平。斜坡道全长约7.0 km,断面为圆形,直径7.03 m;水平转弯半径255 m,竖曲线转弯半径为380 m;最大坡度10%,平均坡度9%。斜坡道采用全断面隧道掘进机(TBM)开挖,是目前世界上第一条采用TBM开挖的螺旋斜坡道(图5b)。

2.1 地下实验室的选址历程和规划

1)全国筛选(1985~1986年)。参考HAD 401/06—2013标准,全国有6个地区被选为潜在区域,包括中国西南地区、中国东部地区、内蒙古地区、中国南方地区、中国西北地区和新疆地区。

2)区域筛选(1986~1989年)。根据前一阶段的调查结果,进一步调查确定了21个候选地区。在中国西北地区,甘肃省北山地区被认为是最具潜力的地区。

3)地段筛选(1990年至今)。自1990年以来,主要工作集中在甘肃北山地区。但自2011年后,也在新疆和内蒙古进行了花岗岩侵入体钻探,以寻找合适的地点,与北山场址进行比选。

由于我国首座地下实验室早在2010就被规划为特定场区型地下实验室。以此为指导,在随后的选址工作中,综合分析对比了甘肃北山、内蒙古、新疆预选区这3大预选区中9个预选场址(旧井西、新场、沙枣园、算井子、雅满苏、天湖东、阿奇山1号、塔木素、诺日公) 的地质条件、未来自然变化、水文地质条件、人类活动、建造和工程条件、环境保护、土地利用、社会经济和人文条件等场址条件和特征,先筛选出新场、沙枣园、诺日公和雅满苏4个场址。在获得当地政府同意的基础上,经国家层面专家评审会的评审,最终确定甘肃北山新场为我国首座高放废物地质处置地下实验室场址。以新场场址为基础,完成了地下实验室的工程设计。2021年6月地下实验室正式开工建设[40]。

2.2 北山地下实验室的定位和功能

根据研究开发的需要,在现场开展的试验分为如下3类:①现场获取相关数据的试验,包括深部环境地质条件参数测量、围岩物理和化学特征参数测量、围岩岩石力学特征和岩体稳定性参数测量、地下水流动和物质 (包括核素、胶体、气体、腐殖酸等)运移参数测量等,为处置库场址性能评价和安全评价提供技术参数;②相关技术开发和验证试验,包括处置库选址和评价技术开发与验证、安全评价技术开发与验证、处置库建造技术开发与验证、处置库运行技术开发与验证、现场长期监测技术开发与验证等;③原型处置或示范处置试验。包括开展1∶1工程尺度的现场实验,在真实的深部地质环境中考验工程屏障,如放射性废物体、废物罐及缓冲回填材料等的性能,为未来实施真正的处置作业提供经验。

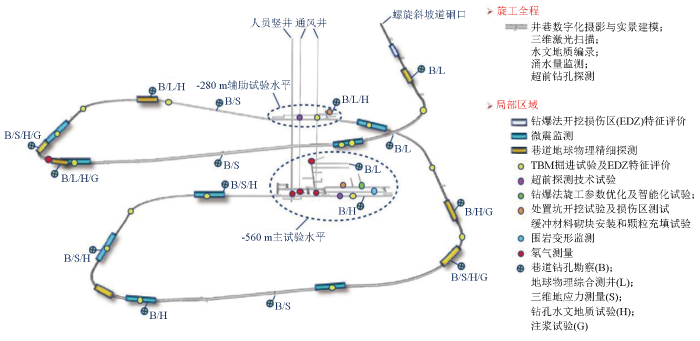

2.3 北山地下实验室建设中开展的科研内容

图6

图6

地下实验室建设过程中现场试验规划示意

Fig.6

Schematic illustration of the planning of in-situ tests during URL construction

表5 地下实验室建设过程中现场试验规划

Table 5

| 研究类别 | 研究项目 | 现场试验项目 |

|---|---|---|

| 地下实验室 场址特征评价 | 地下实验室场址深部地质环境研究 | 1.施工期全过程井巷地质编录 2.巷道钻探勘察与地球物理综合测井 3.巷道围岩地球物理精细探测 4.全场址三维微地震监测 5.跨断层与GNSS形变场监测 |

| 地下实验室场址水文地质特性研究 | 6.巷道水文地质编录 7.巷道钻孔水文地质试验 8.钻孔与巷道水文地质监测 9.开挖过程结构面及其对渗透特性影响的精细识别 10.围岩非饱和过程及其水力学参数监测 | |

| 地下实验室深部围岩力学特性和长期稳定性研究 | 11.地应力测量 12.围岩变形监测 | |

| 地下实验室场址环境长期监测和影响研究 | 13.硐室施工过程中氡气防护及连续监测技术研究 | |

| 深部岩体开挖 技术类 | 地下实验室深部岩体开挖关键技术研究 | 14.钻爆法施工参数优化及智能化施工现场试验 15.钻爆法EDZ评价 16.斜坡道TBM现场掘进及辅助智能化施工试验 17. -560 m开挖技术综合试验 18.超前探测技术试验 19.地下实验室注浆试验 20.斜坡道TBM施工微震监测 21.金属构件腐蚀监测 22.处置坑开挖试验及损伤区测试 23.围岩适宜性评价准则 |

| 现场试验关键 技术研发类 | 地下实验室深部岩体开挖关键技术研究 | 24.缓冲材料砌块安装和膨润土颗粒充填现场试验 |

3 结论与展望

深地质处置是国际上普遍认可的高放废物永久安全处置方法。地下实验室是验证潜在处置库场址安全性和适宜性的关键设施,对推进处置库的选址和系统设计、处置工程理论与技术研发、安全评价、全尺度现场试验和现场示范等方面起着不可替代的作用。高放废物处置地下实验室一般可以分为两类,即普通地下实验室(第一代)和特定场址地下实验室(第二代)。为推进我国首座高放废物地质处置地下实验室的建设,我们首次提出了“特定场区地下实验室” 即“第三代地下实验室”的概念。这一概念得到了国内外的广泛认可,并在北山地下实验室的建设中付诸实施。

我国首座地下实验室的总体定位是:建设在特定场区(处置库重点预选区)有代表性的岩石之中、位于500 m深度左右、功能较为完备且具有扩展功能的,为高放废物地质处置研究开发服务和场址评价服务的、具有国际先进水平的科研设施和平台。其性质为“特定场区型地下实验室”。北山地下实验室的基本功能包括:评价场址深部环境,开展1∶1工程尺度验证实验,开发处置库施工、建造、回填和封闭技术,全面掌握处置技术,为地下现场实验提供深部实验巷道、 水、电、通风、通讯、安全和应急等后勤保障,为公众参观地下实验室提供窗口等。它既起普通地下实验室的作用,又可起着潜在的“特定场址地下实验室”的作用。

北山地下实验室是我国首座高放废物地质处置地下实验室,作为“十三五”国家重点工程,其顺利开工标志着我国高放废物地质处置研发进入新的阶段,即地下实验室研发阶段。工程自2021年6月正式开工以来,在科技创新、场址评价、工程施工和项目管理等方面取得了重大进展,工程的进度、安全和质量可控。项目建设进展和成果在国内外多次重要会议上进行了介绍,获得积极评价和良好反响。尤其是全球首台大坡度小转弯半径硬岩隧道掘进机“北山1号”的成功研制和世界上首条采用TBM开挖螺旋斜坡道的工程方案及其顺利实施,显示了我国在高放废物地质处置领域的科技创新能力和水平。目前,地下实验室建设正在全面进行,竖井和斜坡道的施工正在稳步推进,相关科研正在配套跟进。截至2023年12月10日,主竖井已经掘进到 560 m深,“北山1号”硬岩掘进机已经完成螺旋斜坡道3 000 m长度的掘进。随着竖井越来越深、斜坡道越来越长,面临的技术挑战、安全风险也越来越大,尤其是“北山 1 号”将开掘更加完整的岩体,出渣皮带转弯次数逐渐增多,反坡排水和独头通风距离日益增长,这将对施工技术和管理带来严峻挑战。未来在开挖条件下,我们将从岩石力学特征、处置设备研发安全评价等方面开展更深入的研究,以期为处置库的研发继续积累经验。

参考文献

The use of scientific and technical results from underground research laboratory investigations for the geological disposal of radioactive waste

[R].

Important roles of underground research laboratories for the geological disposal of radioactive wastes:An international perspective

[J].

Three decades of underground research laboratories:What have we learned

?[J].

中国高放废物地质处置地下实验室场址筛选

[J].

Site selection of underground research laboratory for geological disposal of high-level radioactive waste in China

[J].

On area-specific underground research laboratory for geological disposal of high-level radioactive waste in China

[J].

甘肃北山高放废物地质处置地下实验室若干战略问题的考虑,世界核地质科学

[J].

Considerations on several strategic problems on underground laboratory for high-level radioactive waste disposal in Beishan, Gansu Province

[J].

论我国高放废物地质处置地下实验室发展战略

[J].

The development strategy of the underground research laboratory for geological disposal of high level radioactive waste in China

[J].

Geological disposal of high-level radioactive waste and its key scientific issues

[J].

High-level radioactive waste disposal in China:Update 2010

[J].

Relevance of underground rock laboratories for deep geological repository programs

[G]//

Retrieving waste from the Asse salt mine-Facts and challenges

[R/OL].

The josef regional underground research centre (JOSEF URC)

[J].

Update : The international stripa project A progress report from the test station in an old Swedish iron mine

[J].

Desaturation and structure relationships around drifts excavated in the well-compacted Tournemire's argillite(Aveyron,France)

[J].

Le laboratoire souterrain de fanay-augères

[C]//

Schachtanlage Asse II

[R/OL].

NTS PHOTO LAB Publication Date

[R/OL].

Petrology and geochemistry of the grouse canyon member of the belted range tuff,rock-mechanics drift,U12g tunnel,Nevada test site

[J].

Twenty years of underground research at Canada's URL

[R].

The construction of the HADES underground research laboratory and its role in the development of the Belgian concept of a deep geological repository

[J].

Mizunami underground research laboratory project results from 1996-1999 period

[R].

Mont Terri rock laboratory,20 years of research:Introduction,site characteristics and overview of experiments

[G]//

Previous R&D tasks & main achievements

[R/OL].

The Beishan underground research laboratory for geological disposal of high-level radioactive waste in China:Planning,site selection,site characterization and in situ tests

[J].

KAERI underground research tunnel (KURT)-Phase II activities for HLW disposal technology development in Korea—15253

[C]//

Reference stratigraphy and rock properties for the waste isolation pilot plant (WIPP) project

[R].

Preliminary safety analysis of the gorleben site:Overview-13298

[C]//

The Construction of the konrad repository-status and perspective-13034

[C]//

Mechanical and seismic anisotropy of rocks from the ONKALO underground rock characterization facility

[J].

The meuse/haute-marne underground research laboratory:Seven years of scientific investigations

[J].

The closure of the morsleben repository (ERAM)

[R/OL].

Evaluating the moisture conditions in the fractured rock at Yucca Mountain:The impact of natural convection processes in heated emplacement drifts

[J].

论特定场区地下实验室

[C]//

Describe the area-site URLs

[C]//