0 引言

研究区勘查工作始于20世纪80年代,主要集中在练村—杨集一带。前人对练村铁矿矿床地质特征及成矿背景做了大量的研究,认为练村铁矿床位于华北克拉通南缘,赋存于新太古宇太华群铁山庙组地层中,矿床是由含磁铁矿的斜长角闪片麻岩、黑云斜长片麻岩组成,其成因类型为沉积变质型铁矿床,练村铁矿形成于新太古宙的弧后盆地构造环境,与鲁山—舞阳—霍邱铁矿一致[4-6]。随着河南省1∶50万区域重力、1∶25万区域重力的开展,研究区断裂构造得到了进一步认识。2013年的调查报告认为[7],研究区发育断裂6条,其中壳断裂5条、盖层断裂1条,断裂走向以NW向和NE向为主,对基底凸起、凹陷起控制作用,研究区内航磁异常均与太古宇及其他老地层中的含矿磁性岩体有关。但受限于研究范围及研究手段,前人对地层单元界线及区内一般断裂认识不够,这就制约了研究区实现深部找矿的突破。

1 地质与地球物理概况

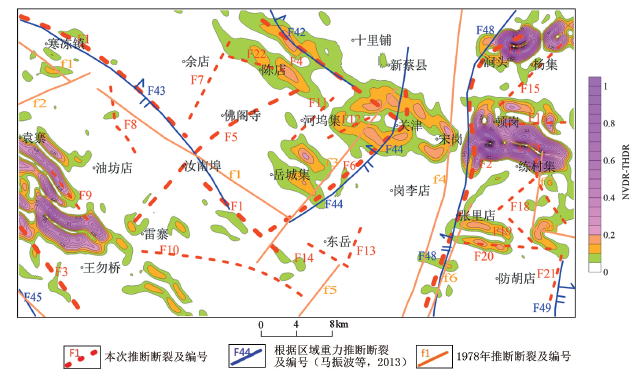

1.1 地质概况

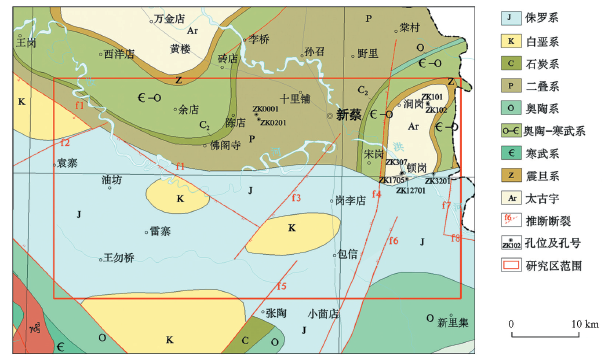

图1

图1

研究区地质简图(据河南省地质局,1978)

Fig.1

Geological Sketch of the study area (Geological Bureau of Henan Province, 1978)

1.2 地球物理概况

1.2.1 地层密度特征

从表1可以看出,区内地层从新到老密度是从小到大。根据地层密度统计结果可分为5层:第四系平均密度为1.94×103 kg/m3;古近系、新近系平均密度为2.38×103 kg/m3;白垩系—石炭系底的平均密度为2.52×103 kg/m3;奥陶系—震旦系平均密度为2.67×103 kg/m3,太古宇平均密度为2.79×103 kg/m3。它们之间密度差分别为0.44×103 kg/m3,0.14×103 kg/m3、0.15×103 kg/m3、0.12×103 kg/m3。这五个大的密度层与该地区内出现的区域性不整合界面基本吻合,这就为实现研究区基底界面反演提供了地球物理基础。

表1 研究区主要地层、矿物密度统计结果

Table 1

| 地层 | 主要岩性 | 标本数 | 极小值 | 极大值 | 平均值 | 密度界面 | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第四系(Q) | 黏土 | 92 | 1.60 | 2.20 | 1.94 | 1.94 | 项目实测 |

| 新近系(N) | 灰质泥岩、黏土 | 21 | 2.25 | 2.26 | 2.30 | 2.38 | |

| 古近系(E) | 577 | 2.38 | |||||

| 白垩系(K) | 英安岩、角砾岩、凝灰岩、花岗斑岩 | 43 | 1.97 | 2.68 | 2.45 | 2.52 | |

| 侏罗系(J) | 砂岩 | 91 | 1.88 | 3.52 | 2.52 | 项目实测 | |

| 三叠系(T) | 砂岩 | 58 | 1.84 | 3.42 | 2.58 | 项目实测 | |

| 二叠系(P) | 砂质泥岩、细粒砂岩、粉砂岩、泥岩 | 708 | 2.50 | ||||

| 石炭系(C) | 石灰岩、砂岩 | 381 | 2.57 | ||||

| 奥陶系(O) | 页岩、白云质灰岩 | 814 | 2.68 | 2.67 | |||

| 寒武系(∈) | 石英砂岩、灰岩、砂光岩、含碳质片岩、石英 岩、灰绿色绢云片岩、石煤、竹叶状灰岩 | 125 | 2.20 | 2.86 | 2.68 | ||

| 震旦系(Z) | 砾岩、泥岩等 | 568 | 2.65 | ||||

| 新太古界太华岩群(Ar3Th) | 片麻岩 | 30 | 1.81 | 3.67 | 2.79 | 2.79 | 项目实测 |

| 磁铁矿 | 2.95 | ||||||

1.2.2 地层磁性特征由于研究区为第四系全覆盖区域,岩性标本测定工作有很大难度,所测定的地层单元不够完整,缺失的地层和矿石以区域磁性特征进行补充,并进行综合整理,结果见表2。可以看出:变质岩的磁性变化较大,沉积岩的磁性微弱;总体上从古生界到新太古界由新到老,磁性由弱到强。研究区实测片麻岩磁性强度较弱,而区域物性资料显示新太古宇片麻岩、片岩磁性较大,初步认为研究区内片麻岩含磁性物质分布不均。磁铁矿磁性最强,磁性远大于新太古宇太华岩群地层。

表2 研究区地层及主要岩矿石磁性统计结果

Table 2

| 地层 | 岩性 | 标本数 | κ | 备注 |

|---|---|---|---|---|

| 新近系 | 黄土 | 0 | ||

| 新近系—古近系 | 砂岩、泥岩、 砾岩、页岩 | 6~19 | ||

| 侏罗系—白垩系 | 砂岩、砾岩、 泥岩 | 685 | ||

| 三叠系 | 砂岩 | 58 | 109 | 项目实测 |

| 二叠系—石炭系 | 砂岩、页岩、 灰岩 | 0~9 | ||

| 奥陶系 | 页岩、白云质 灰岩 | 0 | ||

| 寒武系 | 灰岩、泥 灰岩、页岩 | 0~14 | ||

| 新太古界 太华岩群 | 片麻岩 | 30 | 86 | 项目实测 |

| 片麻岩 | 456 | 2000~3900 | ||

| 片岩 | 468 | 1000~4000 | ||

| 磁铁矿 | 3 | 29310 | ||

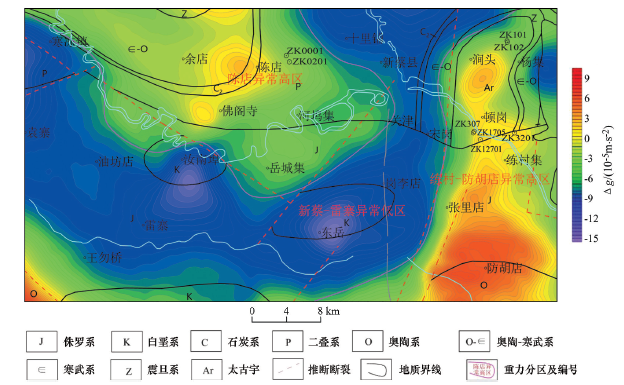

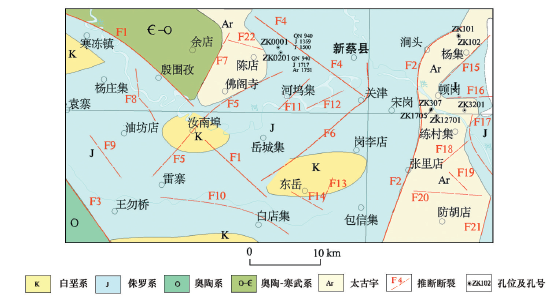

1.2.3 重力场特征研究区重力异常整体表现为工作区北西部、西南部、东部异常高,其余区域表现重力异常低,异常形态呈“V”字形,异常形态不封闭(图2)。根据重力异常特征,研究区可划分为3个异常大区,分别为陈店异常高区、新蔡—雷寨异常低区和练村防—胡店异常高区。重力异常高主要是由基底隆起所致,重力异常低是由新生界覆盖较厚、基底凹陷引起。

图2

图2

研究区布格重力异常与地质叠加结果

Fig.2

Bouguer gravity anomaly and geological superposition map of the study area

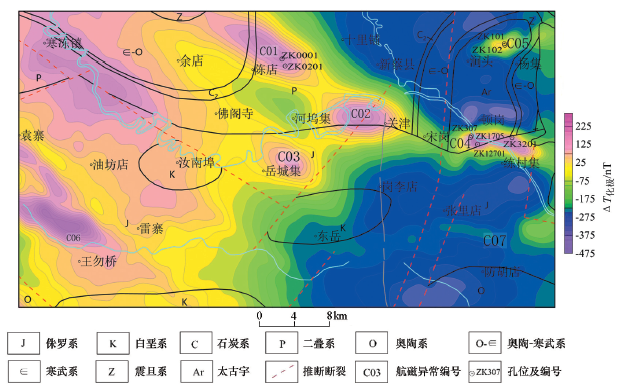

区内重力异常梯度带走向以NE、NW向为主,反映了区内主要断裂构造格架,对基底起伏起到控制作用。从图2中可以看出,练村—防胡店异常高区布格重力异常值从北向南逐渐增大,说明基底呈现出南高北低的起伏特征,练村地区已有钻孔显示,但是断裂位置与重力异常梯度带位置有所偏移,且显示不够全面。因此,重新对研究区的地层单元界新生界下伏地层为太古宇太华岩群,这与前人认为的练村—防胡店一带地层为侏罗系、奥陶系不符[5,6];陈店异常高区存在两个高异常中心,分别位于佛阁寺、陈店附近,根据重力场特征,基底应为佛阁寺—陈店—砖店一线为凸起的中心,这与前人认为该区地层为寒武—奥陶系、石炭系、二叠系同样不相符[7,8];断裂构造基本可以反映研究区构造格架,线、断裂构造分布进行认识,是很有必要的。1.2.4 磁力场特征区内岩浆岩不发育,已知钻孔资料亦未发现岩浆岩体,因此认为区内磁异常主要是由磁铁矿及老的沉积基底引起。根据1∶5万航空磁测资料,对研究区的ΔT化极磁力异常数据进行分析(图3)。

图3

图3

研究区化极磁力异常与地质叠加结果

Fig.3

Geochemical magnetic anomaly and geological superposition map of the study area

2 断裂构造研究

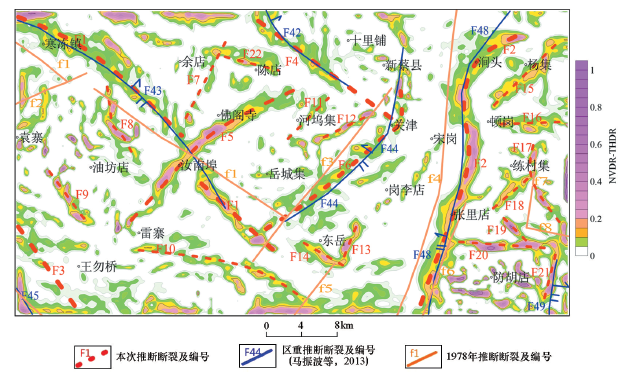

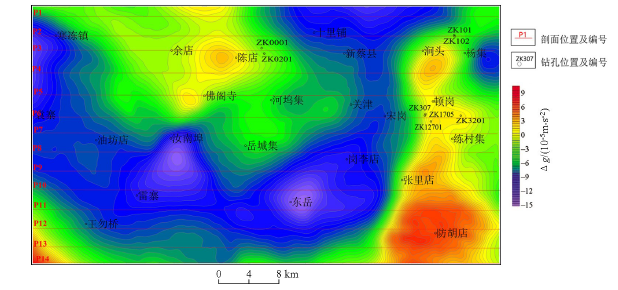

地质构造是地壳的岩层或岩体在构造运动中发生形变的形迹,受不同时期构造运动影响,其边缘往往会形成具有一定密度或磁性差异的边界线,而重、磁异常数据会发生较大的变化,因此利用重、磁位场识别地质体边缘位置时有其独特的优势[9]。在进行构造识别时,常用的方法主要有总水平导数[10-11]、垂向导数[12-13]、倾斜角法[14]、总梯度模法等[15-16]。近年来,随着边缘识别方法的不断提高,利用归一化总水平导数垂向导数(NVDR-THDR)对位场数据进行边缘识别取得了更好的应用,该方法是通过对总水平导数求垂向导数,使得计算结果的峰值更加尖锐,横向分辨能力更强,消除了地质体剩余密度或磁化强度的影响,消除了地质体边缘外的信息,使得图面简单,清晰,便于识别[17]。如在五台—恒山地区构造格局研究 [18]、贝克盆地构造单元划分[19]、天津市断裂构造单元划分[20]、莺-琼盆地构造分界及其两侧断裂特征[21]、南海及邻区断裂分布研究[22]中均得到了很好的验证,故本文断裂推断采用NVDR-THDR方法来进行。研究区属于第四系覆盖区,地层以沉积地层为主,磁性体以沉积变质型磁铁矿为主,太古宇太华群地层中的片麻岩属中弱磁特征,重、磁异常特征对主要断裂的平面位置确定均能起到指示作用,但重力异常特征在一般断裂平面位置确定上优势更为明显。因此本文断裂研究以布格重力异常识别(图4)为主、化极磁力异常识别(图5)为辅的方法来进行综合研究。从图4可以看出,1978年基岩地质图推断断裂[15,16]与重力异常NVDR-THDR峰值中心对应较差,已不能用于研究区内断裂构造特征关系的研究,1∶25万区域重力推断断裂成果与重力异常NVDR-THDR峰值中心基本对应,对研究区断裂体系研究具有参考意义。①前人推断的F42、F43、F44、F45、F48分别与本次推测的F4、F1、F6、F3、F2位置、走向基本一致,为研究区内主要断裂构造,走向以NE、NW为主,控制着区内的基底凸起、凹陷。

图4

图4

研究区重力异常NVDR-THDR与断裂叠加结果

Fig.4

Superposition of gravity anomaly NVDR-THDR and fault detectio of the study area

图5

图5

研究区化极磁力异常NVDR-THDR与断裂叠加结果

Fig.5

Superposition of chemical polar magnetic anomaly NVDR-THDR and fault detection of the study area

本次认为F1在汝南埠附近被F5错断,F3平面位置与前人认识偏移较大,与以往认识不同。②前人认为F49为深大断裂,与本次推测的F21位置基本一致,推测F49由多条断裂组成,F21为其中的一支。通过分析图4、图5可以得出,研究区断裂构造极为发育,断裂构造具有多期性、多层次性的特点。按照断裂走向可划分为NNW、NW、NE和NNE向,其中NNE向和NW向断裂为区内主要构造格架,发育时间较早,如断裂 F1~F6,对研究区基底隆起与凹陷的形成起着重要的控制作用。F7~F21断裂较新,形成于构造演化中、晚期[19,20],根据断裂构造发育规模、性质不同,控制研究区地层的发育,可形成断凹、断隆等,规模较小,形成时间晚,属后期断裂,这类断裂多数对盆地内沉积没有控制作用,可能为沉积层内的盖层断裂。研究区主要断裂为F1(寒冻—殷围孜断裂)、F2(涧头—张里店断裂)、F3、F4(砖店断裂)、F5(佛阁寺—雷寨断裂)、F6(关津断裂),根据断裂规模及其对区域构造控制作用,结合以往地质资料,对6条主要断裂特征进行统计(表3)。

表3 研究区主要断裂特征分析

Table 3

| 断裂编号 | 断裂名称 | 断裂特征 |

|---|---|---|

| F1 | 寒冻—殷围 孜断裂 | 该断裂位于研究区西部,沿寒冻—殷围孜—汝南埠一线展布,整体走向NW,其间在汝南埠附近被F5断裂错断。F1断裂位于重力异常梯度带上。F1断裂东北侧为陈店异常高区。在重力异常NVDRTHDR图上显示为断裂与信号的极大值有明显的对应关系 |

| F2 | 涧头—张里 店断裂 | 该断裂位于研究区东部,沿涧头—张里店一线展布,呈S形贯穿工作区南北,该断层为正断层,是研究区内的主要断裂构造之一。F2断裂位于重力异常梯度带上,东侧为练村—防胡店异常高区;在重(磁)力异常NVDR-THDR图上显示为断裂与信号的极大值有明显的对应关系 |

| F3 | 王勿桥断裂 | 该断裂位于研究区的西南角,位于王勿桥西南,走向NW,该断裂为研究区主要断裂之一, F3断裂位于重力异常梯度带上 |

| F4 | 砖店—关津 断裂 | 该断裂位于研究区的北部,沿砖店—关津一线展布,走向NW,该断裂为研究区内的主要断裂之一。F4断裂位于重力异常梯度带上,西南侧为陈店异常高区;在重(磁)力异常NVDR-THDR图上显示为断裂与信号的极大值有明显的对应关系 |

| F5 | 佛阁寺—雷 寨断裂 | 该断裂位于研究区的中部,沿佛阁寺—汝南埠—雷寨一线展布,走向近EN,该断裂为研究区内的主要断裂之一,为本次研究发现的新断裂。F5断裂形成时期较F1断裂晚,在后期构造运动中,将F1断裂错断。F5断裂位于重力异常梯度带上,西北侧为陈店异常高区;在重力异常NVDR-THDR图上显示为断裂与信号的极大值有明显的对应关系 |

| F6 | 关津断裂 | 该断裂位于研究区中部,走向NE,在关津附近,断裂走向发生改变,向正北方向延伸,该断裂为研究区内的主要断裂之一。F6断裂位于重力异常梯度带上,西北侧为陈店异常高区,与F5断裂基本平行;在重(磁)力异常NVDR-THDR图上显示为断裂与信号的极大值有明显的对应关系 |

3 地层分布研究

3.1 地层界线研究

图6

1) 前人认为顿岗—涧头一带地层为太古宇太华岩群,练村—张里店一带地层为侏罗系,防胡店南地层为奥陶系,而根据重力场特征显示,从涧头到防胡店,由北向南重力异常值逐渐增大,南部防胡店地区重力值最大,异常峰值为8.6×10-5 m/s2。根据钻孔ZK101、ZK102、ZK307、ZK1705、ZK12701、ZK3204资料显示,地层为新生界、太古宇, 而顿岗—防胡店一带均位于练村—防胡店重力异常高区,该区未发现深大断裂对地层进行破坏。因此本次研究认为,顿岗—防胡店一带地层均为新生界、太古宇,基底地层隆起引起该区在重力场上表现为重力高异常。

2) 前人认为在顿岗—陈集一带,新生界下伏地层为奥陶—寒武系,根据重力场特征,该区为重力异常低及其梯度带,低异常中心位于陈集附近,异常峰值为-9.5×10-5 m/s2;在陈集—麻里店一带,未发现有深大断裂破坏地层,根据ZK12-1显示,新生界值为-9.5×10-5 m/s2;在陈集—麻里店一带,未发现有深大断裂破坏地层,根据ZK12-1显示,新生界厚度528 m,下伏地层为侏罗系。因此本次研究认为,顿岗—陈集一带新生界下伏地层均为侏罗系,重力低异常是由新生界覆盖较厚、基底凹陷所致。

3)前人认为在寒冻镇—河坞集—新蔡县—涧头一带新生界下伏地层为二叠系、石炭系、寒武—奥陶系,根据重力场特征,该区为重力异常低及其梯度带,低异常中心位于十里铺东北,异常峰值为-11.8×10-5 m/s2。ZK0001显示新生界厚940 m,下伏地层为侏罗系,厚为419 m,在1 359 m处钻遇三叠系;ZK0201显示新生界厚940 m,下伏地层为侏罗系,厚为777 m,在1 717 m处钻遇太古宇太华岩群。因此本次研究认为,寒冻镇—河坞集—新蔡县—涧头一带新生界下伏地层均为侏罗系,受F4断裂影响,新蔡县东北形成基底凹陷,引起重力低异常。

4)佛阁寺—陈店一带前人认为新生界下伏地层为石炭系、寒武—奥陶系,而ZK0201在1 717 m处钻遇太古宇太华岩群,未发现石炭系、寒武—奥陶系,根据重力场特征,该区域为陈店重力高异常区,异常中心峰值为2.2×10-5 m/s2。因此本次研究认为,该佛阁寺—陈店一带新生界下伏地层均为太古宇太华岩群,重力高为基底隆起所致;而岳城集—河坞集一带,受断裂F5影响,该区位于断层的下盘,地层向下滑动,根据重力场特征,该区域侏罗系地层下伏仍为太古宇太华岩群。

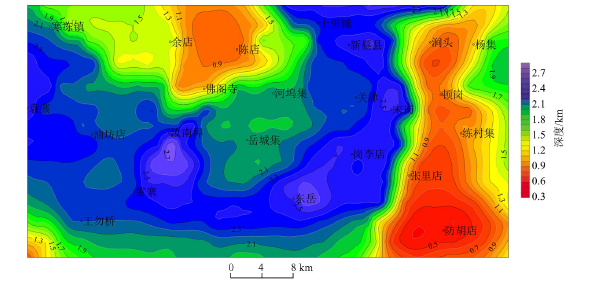

3.2 基底界面研究

研究区属第四系厚覆盖区,前人对基底起伏及埋深研究较少,为了进一步了解区内凹陷盆地及基底隆起分布、埋深情况,本文结合区内重力场、地质

特征和已知钻孔资料,利用2.5D反演技术,在布格重力异常图上选取了14条剖面(图7)进行定量解释,提取每条剖面上新太古宇顶板埋藏深度,以此来对基底界面起伏特征进行研究。

图7

图8为研究区推测新太古宇顶等深图,从图中可以看出,在陈店—佛阁寺一带、涧头—防胡店一带,新太古宇顶部埋深最浅,与研究区重力场特征及本次推测的地层界线基本吻合。

图8

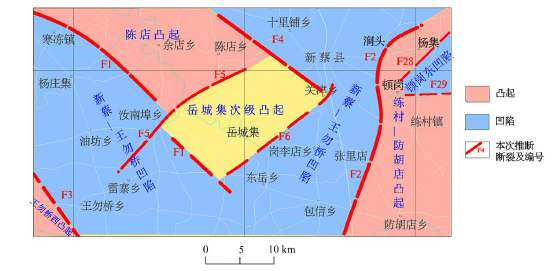

3.3 凸起凹陷研究

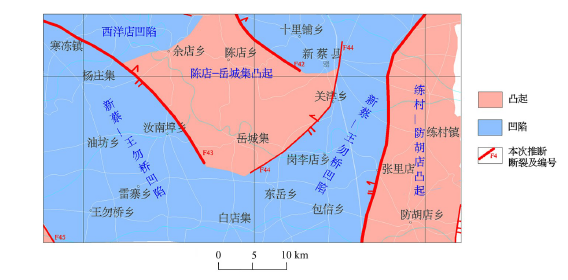

图9

图9

前人划分基底凸起与凹陷分布(据马振波等,2013)

Fig.9

Distribution of basement bulges and depressions by predecessors (MA Zhenbo et al., 2013)

从图8可以看出:

1)在东部练村—防胡店一带,新太古宇顶板埋深较浅,最浅推测为300 m,为基底凸起区域;在新蔡—东岳—袁寨一带,新太古宇顶板埋藏较深,最深推测为2 900 m,为基底凹陷区域。这些认识与前人认识基本一致。

2)陈店—寒冻镇一带,新太古宇顶板埋深较浅,最浅推测为900 m,为基底凸起区域;关津—岳城集一带太古宇顶板埋深推测为2 000 m,为基底次级凸起区域。这与前人认识存在一定的区别。

图10

4 结论与建议

1) 本文利用归一化总水平导数垂向导数(NVDR-THDR)对重磁场数据进行处理,推断主要断裂6条,一般断裂15条。基底起伏受主要断裂控制,基底凹陷区域呈“V”形,“V”形中心及两侧为基底凸起区,而一般断裂影响基底凸起、凹陷的局部形态。

2) 研究认为陈店、练村—防胡店一带新生界下伏地层为新太古宇太华岩群,防胡店一带太古宇太华岩群埋深约300 m,陈店一带太古宇太华岩群埋深约900 m,为该区寻找新的沉积变质型铁矿靶区提供依据。

参考文献

河南省舞阳铁矿地质特征与找矿靶区

[J].

Geological characteristics and prospecting target area in Wuyang iron mine of Henan

[J].

河南省舞阳铁矿深部找矿前景分析

[J].

Analysis of the esploration perpective in the depth of Wuyang iron deposit, Henan province

[J].

河南省新蔡县练村北部铁矿勘查

[C]//

The exploration of the northern Liancun iron ore of Xincai County in Henan Province

[C]//

河南省新蔡县葛寨铁矿床地质特征、矿床成因及找矿方向

[J].

Geological characteristics, genesis and prospecting direction of Xincai Gezhai iron deposit in Henan Province

[J].

河南新蔡练村铁矿地球化学特征及成因研究

[J].

Reseaching to the geochemical characteristics and genesis ore deposits of the Xincai Liancun iron deposit in Henan

[J].

河南新蔡练村铁矿床地质特征与成矿构造背景

[J].

Geological characteristics and metallogenic tectonic back-ground of Xincai Liancun iron deposit in Henan Provinc

[J].

河南漯河-信阳地区1∶25万区域重力调查报告

[R].

1∶250000 Regional gravity survey report in Luohe Xinyang area of Henan Province

[R].

河南舞阳新蔡铁矿整装勘查区1∶5万区域地质综合调查成果报告

[R].

Report on the comprehensive investigation results of 1∶50000 regional geology in Wuyang Xincai iron ore exploration area of Henan Province

[R].

位场边缘识别方法研究进展

[J].

Some advances in the edge recognition of the potential field

[J].

位场总水平导数极值位置空间变化规律研究

[J].

Spatial variation law of the extreme value positions of total horizontal derivative for potential field data

[J].

重力资料识别鄂尔多斯盆地线性构造方法研究

[J].

Research on recognition of linear structures using gravity data in ordos basin

[J].

重力资料定位地质体边界问题的探讨

[J].

Study on the geological body `s edge detection of using gravity data

[J].

利用重磁水平和垂直二阶导数确定东北地区梯度带

[J].

Make use of vertically and horizontal differential coefficient of the gravitation and magnetic force to ensure the grads of the northeast China

[J].

位场场源边界识别新技术及其在山西古构造带与断裂探测中的应用研究

[J].

New detection techniques of geologic boundaries using potential-field data and its application in the Shanxi paleo-structure zone and faults

[J].

利用磁异常总梯度模确定磁源边界位置

[J].

Determining the boundary position of magnetic source by using the total gradient model of magnetic anomaly

[J].

总梯度模方法在低纬度地区航磁资料解释中的应用

[J].

Applications of the total gradient module to explanation of aero-magnetic data in low latitude

[J].

A new edge recognition technology based on the normalized verivative of the total horizontal derivative for potential field data

[J].

利用重、磁资料研究五台—恒山地区构造格局

[J].

Tectonic framework of Wutaishan-Hengshan region interpreted from gravity and magnetic data

[J].

贝克盆地卫星重力场特征与构造单元划分

[J].

Satellite gravity field and the division of tectonic units of the Biak Basin,Indonesia

[J].

天津市重力数据反演解释

[J].

Inversion of gravity data in Tianjin

[J].

利用重磁资料研究莺-琼盆地构造分界及其两侧断裂特征

[J].

Research on the tectonic boundary of Ying-Qiong basin and adjacent faults’ features based on gravity and magnetic data

[J].