0 引言

松南断陷群位于松辽盆地南缘,由24个沿松南—辽北—辽西一线排列的中生代断陷组成,断陷结构特征由西北的断坳盆地向东南的断陷盆地过渡[1]。自1981年以来,先后在奈曼、张强、陆东、彰武等凹陷陆续发现规模油气藏[2],揭示松南断陷群具有较大的资源前景。目前已探明该区主力烃源岩层为中上白垩系九佛堂组和沙海组,对于强烈改造的断陷初期沉积建造及其油气资源研究程度较低[3]。秀水盆地位于张强断陷以南、彰武断陷以东和大民屯凹陷以北所夹持区域,是海西褶皱基底和前寒武纪基底上发育起来的中生代断坳型盆地,其内部沉积建造以下白垩系火山—沉积相为主,规模较小,以往仅有少量煤田地质钻孔工作,未引起油气勘探工作的重视,属于典型的低勘探程度区域[5,6]。2015年,沈阳地质调查中心在盆地南部的东蛇子山凹陷实施了秀D1油气调查井,钻遇义县组厚层暗色泥岩和多层火山岩储层油气显示[7],后续研究表明区域存在下白垩系、中侏罗系两套生烃层系[5,6,8],这些成果不仅指示秀水盆地可能具有一定的油气资源前景,也对松南断陷群新层系油气资源评价提供了一个新的视角。

秀水盆地内的油气勘探程度低,前人主要围绕煤层、古生物、岩心有机地球化学开展了系列工作[4,5,6,7,8],而对于盆地边界、构造特征、地层展布等认识不清,制约了盆地内的油气勘探[8]。秀水盆地虽然距彰武、张强等断陷较近,但两者盆地内部的沉积建造具有明显的差异,如秀水盆地缺失中上白垩系地层,而该套地层是张强、彰武断陷内的主要生烃层和储层[4,5,6],因此开展秀水盆地的构造特征研究也可为区域断陷的差异性演化提供地球物理依据。因此,本文拟通过盆地的两条大地电磁测深剖面构建浅部介质的电性结构特征,结合重力资料、岩石物性测试结果、钻井、测井数据等对盆地的构造格局、地层展布、断裂等主要信息进行解译,为秀水盆地及周缘油气基础地质调查提供参考和支撑。

1 地质背景

研究区位于沈阳以北与法库以南所夹持区域,周缘被赤峰开原断裂、依兰—伊通断裂、柳河断裂等所围限。在大地构造上位于华北板块和兴蒙造山带接壤部位,该区域古亚洲洋闭合时间尚存在争议,部分学者认为该区于早海西期古亚洲洋闭合形成增生褶皱带,晚古生代处于伸展拉张环境,沿赤峰—开原等早期东西向断裂发生裂陷活动,形成一套海相沉积[9],晚二叠世末至早三叠世早印支运动使海盆消失[10]。部分学者则提出该地区在早-中三叠世洋壳消失,早古生代以来一直处于海相沉积[11]。印支期以来的区域构造背景争议较小,受印度—澳大利亚板块快速北东向运移和北美板块西向碰撞西伯利亚板块的综合影响,早期地层遭受强烈褶皱变形,伴随着大规模的花岗岩类侵入活动,在法库地区形成了一套晚古生代变质安山岩—英安岩—理岩夹变质碎屑岩建造所组成的层状变质岩系地层[12]。侏罗纪时期受伊佐奈岐板块的NW向俯冲影响,处于NW-WNW向挤压作用,早白垩世随着古太平洋板块向欧亚板块俯冲速度的减小,东北地区出现NW—SE向拉张构造环境,东北地区构造性质由先前的挤压褶皱造山转变为强烈拉伸断陷[13,14],表现为弥散性分布式变形,形成了众多小规模箕状断陷。早白垩世晚期,受区域东西向挤压作用发生大规模挤压抬升与剥蚀作用,区域九佛堂组及以上早白垩世地层遭受剥蚀改造[14,15]。

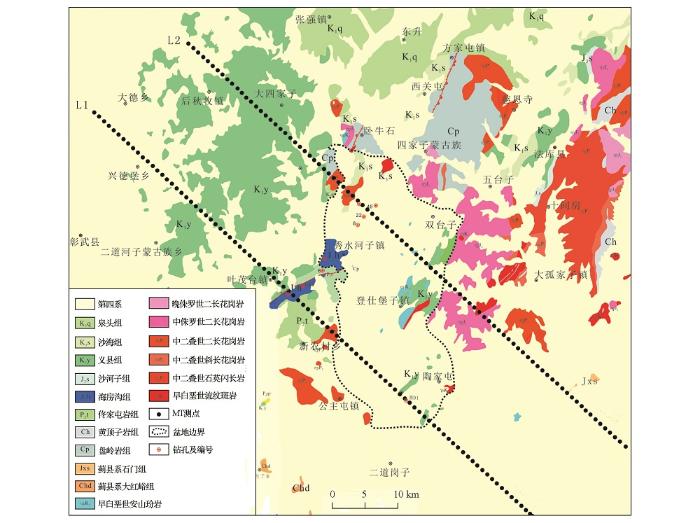

图1

图1

秀水盆地区域地质及大地电测测深点布置

Fig.1

Regional geology and magnetotelluric sounding profile location in Xiushui Basin

2 岩石物性特征

2.1 岩石及地层电性特征

地下岩石物性差异是地球物理方法应用的基础和前提,只有正确认识和总结研究区的电性特征,才能更好地认识电性异常,从而约束、指导电性结构解译、获得可信的地质模型。本次工作在秀水盆地周边采集了168块岩石物性标本,对其中样品形态完好的128件标本进行电阻率测定,结果如表1所示。碎屑岩(泥质粉砂岩)的电阻率常见值比较低,义县组粉砂岩为218~601 Ω·m,侏罗系泥质粉砂岩相对较高,为429~1 428 Ω·m;安山岩电阻率常见值在103~879.8 Ω·m之间,显示相对低阻特征,而偏基性的安山玄武岩常见电阻率为1 166~4 832 Ω·m,显示高电阻率特征;侵入岩和浅成侵入岩电阻率较高,安山玢岩常见电阻率为2 564~6 324 Ω·m,花岗岩常见电阻率为1 506~4 300 Ω·m。前中生界地层的石英岩、变质英安岩等显示高电阻率特征,最大可到10 764 Ω·m。

表1 野外露头及大地电磁资料首支电阻率测试结果

Table 1

| 地层 | 岩石样品测试 | MT首支视电阻率 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 岩性 | 数量 | 数值范围/(Ω·m) | 平均值/(Ω·m) | 数量 | 数值范围/(Ω·m) | 平均值/(Ω·m) | ||

| 第四系 | 6 | 6.7~77.8 | 29.9 | |||||

| 3 | ||||||||

| 安山玢岩 | 6 | 2564.1~6324 | 3980.0 | |||||

| 安山岩 | 11 | 103~879.8 | 402.0 | |||||

| 白垩系义县组 | 安山玄武岩 | 6 | 1166~4832 | 2190.0 | 62 | 14.9~81.9 | 24.5 | |

| 辉绿岩 | 6 | 224~711 | 397.0 | |||||

| 粉砂岩 | 11 | 218~601 | 372.0 | |||||

| 侏罗系 | 泥质粉砂岩 | 8 | 429~886 | 515.0 | 7 | 73.1~172.9 | 121.7 | |

| 花岗岩 | 12 | 1506~4300 | 2820.0 | |||||

| 石炭—二叠系 | 68 | 994~10764 | 3964.0 | 9 | 154.9~322.5 | 246.9 | ||

| 元古宇 | 1 | 105.7 | ||||||

| 侵入岩 | 19 | 105.6~543 | 287.4 | |||||

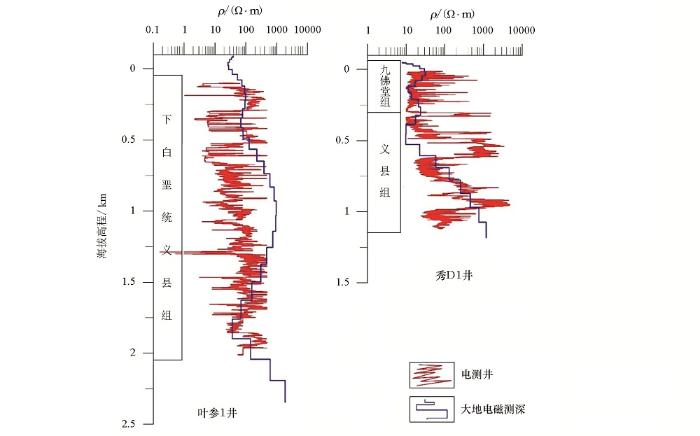

电阻率测井能够精确揭示地层内部不同地层和岩性的电阻率特征,为检验井旁测深反演电阻率能否作为地层的电性参数,将井旁测深反演电阻率与电测井电阻率测量结果进行对比,有助于区域电性层的地质标定和资料解释。研究区内目前有叶参1井(位于L1线146测点)和秀D1井(L1线230测点),前者主要钻遇了上白垩系义县组,未见底;后者自上而下钻遇了白垩系九佛山组和义县组。对比两口钻井的电阻率测井曲线(图2),九佛堂组地层显示两高夹一低的电性结构特征,其界面位于下部高阻层的中部,电阻率测线形态与MT井旁测深结果具较好的一致性;义县组地层视电阻率值整体高于上覆九佛堂组,秀D1井电测井呈薄层低阻与厚层高阻相间的特征,在深部由于低阻层的厚度受大地电磁测深方法分辨率的影响,在MT井旁测深曲线上未显示明显的电性界面。综合露头岩石测试、大地电磁资料首支电阻率值和井旁测深等资料可知,地层电阻率值随着时代变老呈逐渐增大的趋势,白垩系地层和侏罗系地层之间电阻率差异相对较小,两者与下伏石炭—二叠系具有较大的电性差异;同时早白垩系义县组受多期次火山和构造活动影响,内部具有低阻、高阻相间的特征。

图2

图2

秀水盆地钻孔电测井与大地电磁测深反演结果对比

Fig.2

Comparison of resistivity log and near-well bathymetric data in Xiushui basin

2.2 岩石密度特征

在秀水盆地周缘采集部分露头岩石进行了密度测试,结果统计见表2。白垩系地层粉砂岩密度平均值为2.59 g/cm3,火山岩中基性玄武岩密度值较大(2.67 g/cm3),安山岩密度相对较小(2.54 g/cm3),地层整体平均密度值为2.61 g/cm3。侏罗系碎屑岩密度为2.58,酸性侵入岩密度为2.60 g/cm3,整体平均密度为2.62 g/cm3,与白垩系地层平均密度差异较小;石炭—二叠系以变质岩系和火山岩为主,整体地层密度为2.71 g/cm3,与上覆地层具有较大的密度差异,侏罗系底界面是研究区主要的密度界面。

表2 研究区露头岩石密度测试统计

Table 2

| 地层 | 主要岩性 | 样品数 | 最小值/(g·cm-3) | 最大值/(g·cm-3) | 平均值/(g·cm-3) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 白垩系 | 粉砂岩、泥质粉砂岩 | 11 | 2.46 | 2.68 | 2.59 | 2.61 |

| 花岗岩 | 5 | 2.46 | 2.64 | 2.58 | ||

| 安山岩、玄武质安山岩 | 12 | 2.47 | 2.61 | 2.54 | ||

| 玄武岩、安山质玄武岩 | 15 | 2.54 | 2.75 | 2.67 | ||

| 侏罗系 | 泥质粉砂岩、粉砂岩 | 6 | 2.46 | 2.70 | 2.58 | 2.62 |

| 花岗岩、二长花岗岩 | 14 | 2.55 | 2.66 | 2.60 | ||

| 石炭—二叠系 | 花岗岩、二长花岗岩 | 24 | 2.53 | 2.71 | 2.61 | 2.71 |

| 变质英安岩 | 15 | 2.65 | 2.90 | 2.76 | ||

| 石英岩 | 14 | 2.70 | 2.81 | 2.74 | ||

| 糜棱岩 | 11 | 2.71 | 2.86 | 2.77 | ||

3 数据采集及处理

3.1 MT数据采集

为控制秀水盆地的地层和构造单元,部署了两条NWW向90 km长的非震地球物理测线L1、L2,其中L1线过秀D1井和叶参1井。野外资料采集使用加拿大凤凰地球物理公司的V5-2000大地电磁测深仪,采用标准“+”字形布设,Ex、Hx方向与测线延伸方向一致,Ey、Hy方向与测线延伸方向垂直。测点点距为1 km,记录有效频率带宽为0.01~320 Hz,电偶极距离为100 m,每一测站采集时间大于20 h。

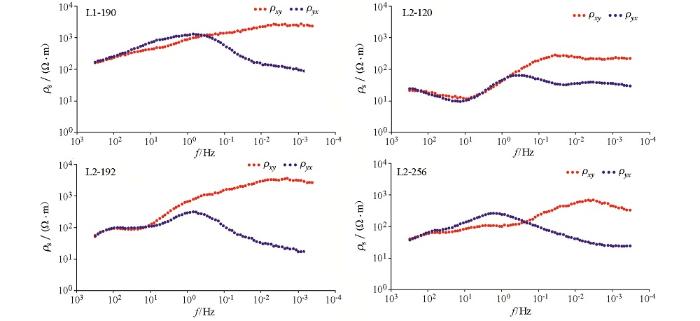

野外采集获得的视电阻率曲线可以直接反映地下介质的电性结构特征。研究区典型视电阻率和阻抗相位曲线如图3所示,其中L2线120号点位于叶茂台凹陷内,地表出露大量的白垩系义县组火山-沉积岩;L2线192点位于秀水盆地内部,地表覆盖第四系。L1线190点位于秀水盆地西侧古隆起处,地表出露石炭—二叠系地层;L2线256位于秀水盆地东部,地表出露蓟县系石门组。这些视电阻率曲线表明不同构造单元的电性结构具有明显的差异,凹陷内测点浅部的一维性较强,视电阻率整体相对较低,且叶茂台凹陷的基底埋深明显大于秀水盆地;在古隆区视电阻率普遍较高,且向深部呈逐渐增大后减小的趋势。

图3

图3

研究区大地电磁测深典型测点的视电阻率曲线

Fig.3

Apparent resistivity curves for MT station along the profile

3.2 地电走向分析

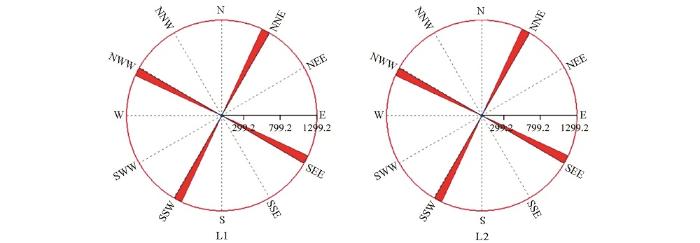

电性主轴方位对于大地电磁二维反演结果影响很大,因此获取研究区准确的地电走向是获得真实地电结构的重要前提[18]。目前,阻抗张量分解是应用较多的电性主轴方位分析技术,如Bahr法[20]、CBB相位张量分解法[21]、多测点多频点分解算法[22]等。本文应用基于共轭阻抗法(CCZ)的多测点-多频点统计成像分析技术提取地电主轴方位[18],该方法是在多测点多频点统计分析基础上利用最优化技术提取占优的电性走向,分解结果与单点相比较稳定。从全频点电性主轴统计结构玫瑰图(图4)上可看出,研究区两条测线的电性主轴方位角为43°或133°。考虑到区域在中生代以来主要受东侧滨太平洋板块西向俯冲影响,周边主要发育中生代NE向展布深大断裂,可以确定区域内的地电结构走向应为43°(NE向),此后确定极化模式时应将测点阻抗张量顺时针旋转到43°地电走向上。

图4

图4

大地电磁剖面全频点电性主轴统计结果玫瑰图

Fig.4

Statistical rose diagrams of multi-measuring point multi-frequency point major electrical axis based on decomposition of the impedance tensor

3.3 MT反演

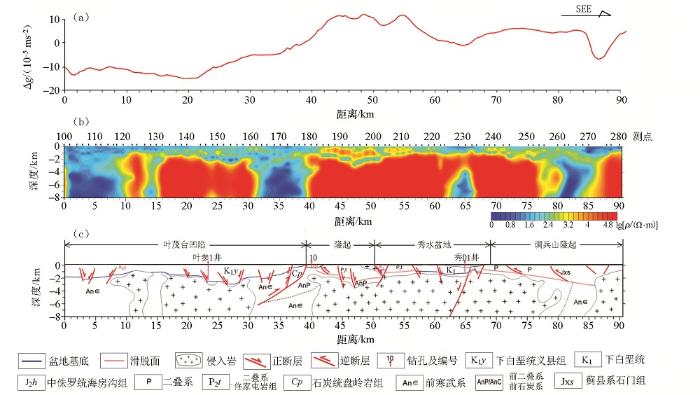

图5

图5

L1测线重力异常曲线(a)、电性结构剖面(b)及地质推断结果(c)

Fig.5

Gravity anomaly curve(a)、Magnetotelluric sounding two-dimensional inverted electrical section(b) and geological interpretation(c)of L1 line

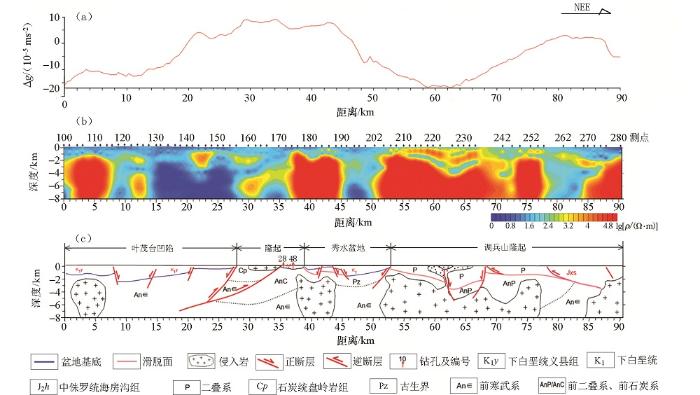

图6

图6

L2测线重力异常曲线(a)、电性结构剖面(b)及地质推断结果(c)

Fig.6

Gravity anomaly curve(a)、Magnetotelluric sounding two-dimensional inverted electrical section(b) and geological interpretation(c)of L2 line

4 地质—地球物理综合解释

4.1 宏观地球物理特征

研究区二维电性结构整体具有典型的“纵向分层、横向分块”的特征(图5、图6)。浅部3 km以上基本呈低阻—中阻—低阻分层特征,横向上电性层形态起伏小,但不同的区域其电阻率变化差异不同。中生代碎屑岩沉积厚度较大的地区,纵向上电阻率差异较小,如测线西部L1测线110测点;在火山-沉积岩较发育的地区,受火山岩高电阻率性质的影响,呈中等视电阻率与低阻相间的特征,如叶参1井所在的L1测线146测点处。测线中部出露或钻遇中侏罗系地层的区域电阻率纵向差异中等,而在上古生界地层出露区域,电阻率纵向差异较大,这种差异主要和大地电磁测深方法的体积效应和岩石电阻率差异有关。横向电性结构分块性与区域地质上构造单元有较好的对应关系,这与基底物质的差异、断裂发育程度等有关。区域内已知基底包括侵入岩体、上古生界和前寒武系等,从区域岩石电阻率特征上可知侵入岩电阻率最高,上古生界次之,前寒武纪变质岩介于两者之间。

4.2 地质解释

依据区域内电测井、露头岩石物性和大地电磁测深曲线首支统计等资料,结合区域地质特征,对电性层进行标定和综合推断。为方便描述,本文自西向东结合不同构造单元进行讨论,其中考虑到第四系厚度较小,且与下伏地层的电阻率差异较小,将其和下伏第一套电性层作为一个整体讨论。

4.2.1 叶茂台凹陷

测线西段位于彰武断陷叶茂台凹陷的东部,浅部呈低阻—高阻—低阻相间,在深2.5~3 km之间出现视电阻率值大于1 000 Ω·m、断续分布的高阻层,该深度与以往油田工作推测的盖层厚度(约2.7 km)基本一致,推测为义县组火山—沉积地层的电性响应。凹陷西段早白垩世时可能远离火山活动区域,火山岩相对不发育,向东部出现两层横向连续分布高阻层,钻至2 391 m的叶参1井揭示其主要为大套火山岩层夹薄的泥岩层。凹陷深部基底呈高阻、低阻相间的块状特征,其中高阻块体显示低重力异常,推断该高阻块体是高阻、低密度的中酸性侵入岩体;低阻块体自盆内向盆缘重力异常逐渐升高,与盆地基底的变化形态相似,推测是前寒武纪变质岩系基底,低阻成因与区域频繁构造运动导致基底地层挤压、破碎、富水等作用有关。

4.2.2 叶茂台凹陷外围东部隆起

叶茂台凹陷东部与秀水盆地之间发育一个NE向展布的隆起,其南部和北部出露地层不同,南部L1线178~186测点之间主要出露西倾的侏罗系海房沟组地层,煤田钻孔(图1中标注10)揭示主要为海房沟组下段,是一套厚487 m的灰色砾岩夹含砾粗砂岩、细砂岩及薄层粉砂岩建造,不整合覆盖在古生界变质岩基底岩系之上。该套地层在电性结构剖面中浅部呈相对低阻的电阻率特征,可能是该套地层中富含有机质和高孔隙度有关;东部186~196测点之间大面积出露二叠系佟家屯岩组,电性结构上显示中高阻特征,横向上较连续。区域地质调查显示二叠系地层呈背斜展布,西侧与侏罗系地层呈断层接触,电性结构上可见低阻的侏罗系海房沟组的下部发育西倾的高阻体,推测是二叠系地层,向东部则延伸至秀水盆地深部。此外,学者在海房沟组地层西侧识别一套逆冲推覆断裂系[25],上盘为上古生界变质岩,在电性结构上也具有与二叠系佟家屯岩组具有相似的特征,推测叶茂台凹陷东侧深部发育小规模上古生界地层。北部L2线158~160测点之间地表出露石炭系盘岭岩组,对应的电性结构特征显示上部相对中阻、下部中高阻的叠合电性结构特征,盘岭岩组东侧地表出露大套中二叠世二长花岗岩,电性结构上呈低阻且向西侧深部延伸的特征,推测该段可能发育有断裂破碎带。煤田钻孔(图1中标注28)在约357 m钻遇古生界地层,推断其向东部延伸至秀水盆地下部。

4.2.3 秀水盆地

秀水盆地区域电性结构呈西侧高阻、东侧低阻复合块状特征,重力异常曲线在盆地范围内自西向东逐渐降低,反映盆地基底东、西两段的电阻率、密度均有所差异。L1测线上秀水盆地外围西侧(测点184~212之间)发育较大规模的东倾二叠系佟家屯岩组,呈高重力异常特征,反映高密度基底埋深较浅。电性结构呈中高阻特征,横向上高阻层形态与重力异常曲线相似,推断该套电性结构层向盆地深部延伸,且重力异常呈下降趋势,反映高密度老地层埋深逐渐增大,因此推断该区域基底为上古生界, L1测线的226~232测点之间发育一小规模的低阻条带,对应着低重力异常区,推断该处发育一个规模较大的断裂,内部可能富集低阻流体。L2测线上在盆地西侧和北侧出露大套的石炭系盘岭岩组(测点158~172),该段呈高重力异常且向东侧至188测点均保持该特征,反映高密度地层在横向上分布较广,向东侧盆地内部延伸。在电性结构剖面上,浅地表以下呈低阻—高阻的电性结构特征,与二叠系相似,在盆地内部(测点180~190之间)显示了和石炭系出露区相似的电性结构,考虑重力异常的一致性,进一步推断该套石炭系地层可能向盆地内部延伸,但由于下伏高阻地质体的影响,其高阻的底界面难以识别。该测线在盆地范围的东段(测点190~202)附近发育一低阻带,规模较L1线230测点处大,在重力异常曲线的陡降带,可能是断裂形成的破碎带的响应。因此,整体上盆地基底在北部(L2测线)以石炭系地层为主,南部(L1测线)则主要为二叠系地层;基底西段高阻体可能发育侵入岩体,东段低阻体可能反映了断裂或破碎带的发育。

盆地盖层电性结构特征整体上表现为三段式,反映盆地“两凹夹一隆”的构造格局。L1测线上西次凹位于200~204测点之间,呈高重力异常背景上局部低重力异常,电性特征显示局部低阻,基于地表地质、电性特征和钻孔结果,推测次凹内部主要填充义县组地层;西次凹在L2测线上位于178~182测点之间,规模略大于南部,重力异常宽缓,电性结构为上部低阻、下部相对中等电阻率特征。西侧煤田48号钻孔(测点174)在义县组下钻遇了侏罗系炭质泥岩,相应深度内的电性响应为低电阻率特征,且向东埋深逐渐变浅,西次凹浅部出现具有相似的电性结构,其是否是侏罗系海防沟组地层的响应?本文倾向于其并未进入西次凹,一是区域地质调查表明侏罗系地层分布主要围限在两条NNE向展布的相向逆冲断层之间,东侧逆冲断层分布在秀水盆地的西缘;二是西次凹浅部电性结构与白垩系地层也具有相似性,因此推断西次凹的低阻层应该是白垩系地层的响应,包括义县组、九佛堂组和沙海组。盆地内中部凸起在南部(L1线202~212测点)规模较大,视电阻率较高,与二叠系地层视电阻率、重力异常等特征相似,推测该凸起上部主要为二叠系地层,上覆可能发育较薄的白垩系地层;北部凸起范围(L2线182~186测点)较小,视电阻率中等,与西侧石炭系、侏罗系地层的电性结构、重力异常可对比,推测其浅部主要由石炭系地层。盆地东次凹在南部显示低阻层规模较小,秀D1井钻井结果揭示了南部主要发育白垩系九佛堂组、义县组地层,且以后者为主,底界埋深约1.8 km;北部东次凹埋深较大,约2.2 km,推测主要发育侏罗系、义县组、九佛堂组和沙海组等地层。

4.2.4 秀水盆地外围东部隆起

秀水盆地东部呈大套的高阻体状特征,局部发育低阻条带或低阻块体,浅部发育层状中等视电阻率。L1测线236~254测点之间的高阻块体呈宽缓的重力异常,其值低于石炭系地层出露区。L2测线的高阻体规模较大,位于206~252测点之间,对应相对低重力异常区,反映高阻体的密度普遍较低,结合区域地质调查在盆地东侧发现的大套中侏罗世二长花岗岩、中二叠世二长花岗岩,推测大套高阻体是多期次酸性侵入岩体的电性响应。高阻体东侧相邻低阻块体规模较小,呈带状或条带状展布,推断是断裂或破碎带电性响应。在L1测线重力异常变化较小,仅在低阻东侧发育一个局部低重力异常,可能浅部是小规模凹陷,L2测线上低阻带对应高重力异常区,推测是密度较大的前寒武纪变质岩系局部发生断裂、破碎、富水等影响而呈低电阻率特征。浅部呈层状的中等视电阻率层可能是古风化面或滑脱面的电性响应。

5 讨论

5.1 区域整体构造格架

研究区两条电性结构剖面清晰地指示了边界断裂、叶茂台凹陷和秀水盆地的基底形态、双断式断陷及古隆起特征,划分了区域主要地质单元。西部叶茂台凹陷基底主要是前寒武系变质岩,东边界受西倾断裂的控制,该断裂向深部可能聚敛至深部的低角度逆冲断层之上,后者电性结构上为中等视电阻率背景上的西倾低阻条带。秀水盆地的基底是海西褶皱地层,其中南部北部基底年代较老;秀水盆地东部主要发育太古宙深变质岩,局部出露地表。整体上,秀水盆地内部基底组成南北不同、盆地内部与盆地外围的基底组成也不同,这种差异受区域构造作用控制。区域构造演化研究表明海西末期—印支期内区域主要处于挤压构造环境,该时期主要形成了以东西构造格架为主体的构造形迹[3,11,13,27],北部法库断凸上可看到近东西走向的逆冲推覆构造,韧性剪切带发生时间为262~194 Ma,主体发生在三叠世[25]。早中侏罗世时期该地区进入剥蚀阶段,北部二叠系被完全剥蚀,南部秀水河子—登仕堡子镇以南残留部分二叠系地层,造成秀水盆地南北基底存在差异。

燕山运动时期,在南北左旋对扭加上东西挤压的总体地壳运动影响下,研究区受NWW—SEE挤压体制控制[27],形成了侏罗纪山间坳陷盆地并接受中侏罗世沉积,现今在秀水盆地西部可见到近NE向展布的侏罗系地层。晚侏罗世末至早白垩世的地壳活动引发了区域裂陷,大地热流值升高[1],形成盆地雏形[26],并发育一系列NNE或近SN向的控盆断裂,沿断裂发生多次岩浆侵入和火山喷发,沉积巨厚的义县组;岩性主要为中基性火山岩,可见火山集块岩、火山角砾岩、凝灰岩等[5],该套地层在北部的叶茂台凹陷和秀水盆地中普遍存在,在电性结构上呈低阻、中高阻相间的特征。此时,盆地构造格架基本形成,西部叶茂台凹陷东部呈断陷构造特征,东部秀水盆地具有两隆夹一凹的构造格局,呈双断式地堑结构。

5.2 区域地层分布特征

区域地质资料表明秀水盆地西部发育中侏罗系海房沟组,盆地北部西缘煤田钻孔也揭示该套地层的发育,其岩性主要以砾岩、泥岩和炭质泥岩为主,中段夹有可采煤层,粒度自上而下呈粗粒—细粒—粗粒的变化特征。在区域分布上,主要沿围限于两条NNE向展布的对冲逆断层之间的区域属于燕山运动早期形成的山间凹陷盆地,内部中侏罗系地层发育同方向向斜构造,轴面倾向NW[25],北部至卧牛山隆起,向南至三家子南部。

研究区内义县组广泛发育,地层厚度在西部叶茂台凹陷较大,主体为一套以安山岩—玄武岩等中基性火山岩层,局部夹有泥岩等碎屑沉积岩。该套地层在秀水盆地内发育规模相对较小,且北部的厚度和埋深普遍大于南部,钻井揭示其岩性主要为中性火山岩夹细粒陆源碎屑岩,并见多期岩脉侵入[6,7];随着伸展作用加强,盆地进入强烈断陷期,湖泊水体深,沉降速率大,区域上形成一套以深色细粒陆源碎屑岩为主的九佛堂组地层。该套地层在北部张强断陷,西部彰武断陷厚度大,是主要的烃源岩层[3,14,16],而研究区叶茂台凹陷中未见该套地层,秀水盆地内部厚度较小,秀D1井仅钻遇约300 m厚[4,5,6,7]。基于电性结构解译的地质—地球物理模型可见该套地层在盆地北部的厚度和埋深均大于南部,地层分布明显受控盆断裂控制,可能指示沉积中心在盆地北部。沙海组地层主要在盆地北部,盆地边缘可见露头,是一套夹有煤线沉积的粉砂质泥岩、砂岩地层,南部则未发育该套地层。

5.3 油气远景区

6 结论

1) 研究区白垩系义县组整体具有较低的电阻率特征,与下伏的石炭—二叠系、前寒武系等具有明显的电性结构差异,为区域内应用大地电磁测深开展盆地构造格架调查提供了基础。

2) 叶茂台凹陷基底主要是前寒武系变质岩,东边界受西倾断裂的控制,该断裂向深部可能聚敛至深部的低角度逆冲断层之上;盆地内部沉积了厚层的火山-沉积岩层,东侧受火山活动影响较大。

3) 秀水盆地呈双断式地堑结构,具有两隆夹一凹的构造格局,东次凹规模较大,沉积中心位于盆地北部;盆地内主要发育义县组、九佛堂组和沙海组地层,南部缺乏沙海组地层。盆地南部基底是二叠系地层,北部为石炭系地层。

4)基于“下洼找油气”思路,参考北部张强断陷的油气富集因素,提出秀水盆地的东次凹是寻找油气的有利区带,且北部的基底埋深大,发育义县组、九佛堂组和沙海组等,可形成良好的生储盖组合,具有良好的勘探前景。

参考文献

沉积盆地地球动力学系统的研究——以辽西—辽北—松辽盆地南部为例

[J].

DOI:10.11743/ogg19990401

Magsci

[本文引用: 2]

<p>盆地形成和演化过程与地球深部动力系统的演化过程有密切关系。地球深部动力系统主要包括岩石圈、软流圈以及莫霍面。岩石圈的厚度、有效弹性厚度以及流变性决定了它对构造活动、热活动以及变形的响应,控制了拆离带的深度,影响了盆地的热结构,进而影响到盆地的结构类型。软流圈不仅对岩石圈底部产生熔蚀作用,使岩石圈变薄,而且还直接影响到岩石圈的热学性质。莫霍面是一个动态的界面,从大的方面看,反映了不同大地构造单元的地壳结构;从小的方面看,指示了盆地的形成模式。在中国东北地区,从早、中侏罗世到早白垩世早期形成众多的断陷盆地,早白垩世晚期于松辽地区形成大型坳陷盆地。这些盆地沿松辽盆地-辽北-辽西一线呈有规律的排列,其含油气性由西北向东南由断陷含气坳陷含油,过渡为含气断陷不含油坳陷,到最后断陷中不含油气。油气的这种分布规律表面上看与盆地类型有关,实际上是受盆地深部地球动力系统的控制。主要体现在:(1)松辽盆地岩石圈厚度约50~60km,平均比辽西地区薄25km;岩石圈厚度越大拆离带的深度就越大;折离带深度越大,岩石圈的强度越大。由此可见,松辽盆地的岩石圈强度明显低于辽西地区,因此更易发生挠曲变形而形成坳陷盆地。(2)由于盆地的基底存在较大的差异,松辽盆地与辽西地区的地热结构存在较大差异,松辽盆地地慢热流(Q<sub>r</sub>)为58.1 mW/m<sup>2</sup>,且Q<sub>r</sub>/Q<sub>s</sub>=77%,辽西地区地慢热流仅为36.8 mW/m<sup>2</sup>, Q<sub>r</sub>/Q<sub>s</sub>=59%;壳慢边界的温度也是松辽盆地(744.4℃)比辽西地区(644℃)高。这一地热结构是造成松辽盆地与辽西地区热沉降幅度存在差异的根本原因。</p>

Studies on geodynamic systems of sedimentary basins: taking west liaoning, north liaoning and south songliao basin for example

[J].

辽河探区油气勘探潜力与前景

[J].低渗透储层存在许多错误认识,如岩石高压缩性、强应力敏感、启动压力梯度和滑脱效应。这些都是实验室里的结论,都没有经过实践的检验,都不是科学认识,它们是由实验的系统误差所致。大量的生产实践已经表明,低渗透储层不存在强应力敏感。泥岩烃源层中的油气能够运移,说明启动压力梯度并不存在。低渗透储层其实并不特殊,与中高渗透储层也没有本质的区别,只是孔隙稍小、物性稍差、泥质稍多、产能稍低而已。中高渗透储层没有出现的奇特现象,低渗透储层也不会出现。

Oil and gas exploration potential and prospect in the Liaohe exploration area

[J].

松南地区构造-地层层序与盆地演化

[J].

Tectono-stratigraphic sequence and basin evolution in southern Songliao basin

[J].

辽宁北部秀水盆地秀D1井孢粉组合及其地层意义

[J].

Spore-Pollen assemblages of Xiu D1 well in Xiushui basin,northern Liaoning Province and their stratigraphic singnificance

[J].

辽宁北部秀水地区中侏罗系地层的厘定及其地质意义

[J].

The determination of the middle Jurassic strata in Xiushui area, northern Liaoning Province, and its geological significance

[J].

松辽盆地南部秀水断陷油砂地球化学特征

[J].

Geochemical characteristics of oil sands in Xiushui depression, Southern Songliao Basin

[J].

松辽盆地外围油气基础地质调查工程进展与未来工作方向

[J].

Progress and orientation of the project about fundamental geological survey on oil and gas resources in the periphery area of Songliao Basin

[J].

辽宁北部秀水盆地秀D1井烃源岩评价

[J].

Evaluation on the source rocks from X-D1 well in Xiushui basin, Northern Liaoning province

[J].

中国中、新生代含油气盆地成因类型、构造体系及地球动力学模式

[J].

Genetic types,tectonic systems and geodynamic models of Mesozoic and Cenozoic oil and gas bearing basins in China

[J].

东北地区晚古生代构造演化及其石油地质意义

[J].

Late-Paleozoic tectonic evolution and oil-gas potentiality in northeastern China

[J].

大兴安岭地区上古生界变形特征及构造层划分

[J].

Deformation and tectonic layer division of the upper paleozoic in Daxing'anling area

[J].

辽北法库地区层状变质岩系锆石SHRIMP年龄及其地质意义

[J].

Zircon SHRIMP age of the stratified metamorphic rocks in Faku area, Northern Liaoning province: Geological Implication

[J].

松辽盆地构造演化与中国东部构造体制转换

[J].

Tectonic evolution of Songliao basin and the prominent tectonic regime transition in Eastern China

[J].

松辽盆地构造演化及成盆动力学探讨

[J].

An approach to tectonic evolution and dynamics of the Songliao Basin

[J].

深大断裂对松辽断陷盆地群南部的控制作用

[J].<p>通过野外地质调查及对各断陷典型地震剖面和构造发育史剖面的综合研究,系统探讨了研究区深大断裂对断陷盆地群的控制作用。以西拉木伦河- 长春- 延吉板块拼接带、赤峰- 开原超岩石圈断裂为边界,将研究区自南向北分为辽西盆地区、辽北盆地区和吉西盆地区等3 个一级构造分区; 根据控盆断裂及其断陷盆地群的时空分布、断陷构造样式、不同时期伸展量等特征将辽北盆地区分为西部、中西部、中东部等3 个二级断陷区。西拉木伦河断裂控制了西部区断陷的形成和分布; 嫩江—八里罕断裂和孙吴—大庆—阜新断裂对中西部断陷区的控盆效应大体相近; 孙吴—大庆—阜新断裂与佳木斯—伊通断裂共同对中东部断陷区起着重要的控制作用; 昌图断陷主要受佳木斯—伊通断裂所控制。辽北盆地区主要表现为双断式地堑,断陷群的形成和分布不仅受北北东向断裂控制,也受到近东西向的西拉木伦河断裂和赤峰—开原断裂重新活动的控制。中西部断陷区伸展率具有从九佛堂组沉积期—沙海组沉积期—阜新组沉积期依次减小的变化规律。中东部断陷区与中西部断陷区存在明显差异,NNE 向与近EW 向深大断裂对两区构造分区控制程度不同。</p>

Control of deep-large fault to southern Songliao fault basin group

[J].

张强凹陷南部地区构造特征研究

[J].

Study on structural characteristics of southern Zhangqiang depression

[J].

利用大地电磁测深曲线首支建立地层电性模型的方法初研

[J].

A preliminary study on establishment of formation electrical model by using the first segment of MT sounding curve

[J].

大地电磁资料精细处理和二维反演解释技术研究(四)——阻抗张量分解的多测点-多频点统计成像分析

[J].

DOI:10.6038/cjg20140625

Magsci

[本文引用: 2]

基于大地电磁阻抗张量分解技术,本文提出了两种电性主轴方位的统计描述图像:随频率变化的统计分布成像(频率分布云图)和随测点序列变化的统计分布成像(测点分布云图).这两种图像与传统的统计玫瑰图一起,较全面地描述了最佳主轴的分布特征.在进行构造维性分析过程中,通过定义二维有效因子<em>e</em><sub>2d</sub>,来压制一维结构和三维结构、突出纯二维结构的影响.<em>e</em><sub>2d</sub>被用于电性主轴的统计加权,有效地起到了滤波的作用;同时,统计成像中还考虑了数据质量的影响.为了得到稳定、高质量的区域阻抗张量数据,提出并实现了共主轴的多测点-多频点阻抗张量分解新算法.最终,完成了以上各项处理手段的可视化实现.本文通过两个理论模型和一个实测算例,以共轭阻抗法(CCZ法)为基础,展示了这一新技术的有效性.

Refined techniques for magnetotelluric data processing and two-dimensional inversion(IV) :Statistical image method based on multi-site,multi-frequency tensor decomposition

[J].

Decomposition of magnetotelluric impedance tensors in the presence of local three-dimensional galvanic distortion

[J].

Interpretation of the magnetotelluric impedance tensor: Regional induction and local telluric distortion

[J].

Determinable and non-determinable parameters of galvanic distortion in magnetotellurics

[J].

Multisite, multifrequency tensor decomposition of magnetotelluric data

[J].

Nonlinear conjugate gradients algorithm for 2-D magnetotelluric inversion

[J].

大地电磁资料精细处理和二维反演解释技术研究(三)——构建二维反演初始模型的印模法

[J].

DOI:10.6038/cjg20131034

Magsci

[本文引用: 1]

在主流的线性最优化大地电磁二维反演中,如何合理构建初始模型是一个亟待解决的问题.常用的是采用均匀半空间或一维反演结果构建初始模型,不易获得稳定可靠的反演效果.实践表明,尽管基于不同初始模型的大地电磁二维反演结果差别较大,但均较初始模型更为接近真实模型.基于这样一种认识,经过反复的理论和实践探索,我们提出构建大地电磁二维反演初始模型的印模法.印模法的基本思想是依据已有反演结果和均匀半空间模型之间的加权来确定下一步二维反演的初始模型,它一方面保留了已有反演结果中关于真实模型的宏观轮廓信息,另一方面,保证了深部电性结构的均匀性,从而满足大地电磁二维正演所要求的底边界条件.基于印模法,本文进一步提出了迭代重构的反演思想.通过多个理论模型和实测数据的反演计算,验证了上述方法可在很大程度上压制初始模型对反演结果的影响.

Refined techniques for data processing and two-dimensional inversion in magnetotelluric(Ⅲ). Agnetotelluricues for data processing and two-dimensional inversmagnetotelluric inversion

[J].

辽西彰武—黑山区逆冲推覆构造的发现及找煤意义

[J].

The discovery of thrust nappe structure in Zhangwu-Heishan area, Liaoning province and its significance for coal-searching

[J].

法库地区大型韧性剪切带特征及成因机制

[J].

Features and genetic mechanism of large scale ductile shear zone in Faku area

[J].

辽宁张强盆地聚煤与构造特征

[J].

Coal accumulation and structural features in Zhangqiang basin, Liaoning

[J].

辽河外围中生代盆地“下洼找油气”理念

[J].DOI:10.1016/S1876-3804(08)60002-6 Magsci [本文引用: 1]

Concept of "seeking for oil and gas deep down depressions" in Liaohe peripheral Mesozoic basin

[J].