0 引言

张掖—永昌地区地处河西走廊中段,地势平坦,交通便利,河流较为发育,具有发展农业的良好条件。近年来该区以发展玉米及其他农产品种子为主导产业,形成了一定的规模。为此,开展该区农业区域地球化学分区研究,对于提高农业生产潜力,指导农业种植分布,发展特色农业等具有十分重要的意义。

笔者以张掖—永昌地区多目标区域地球化学调查为基础,分析了土壤重金属污染情况,养分元素及健康元素分布特征,进行了农业地球化学分区,对该区农业结构调整、种植区合理规划、发展特色农产品等具有一定的指导意义。

1 自然地理概况

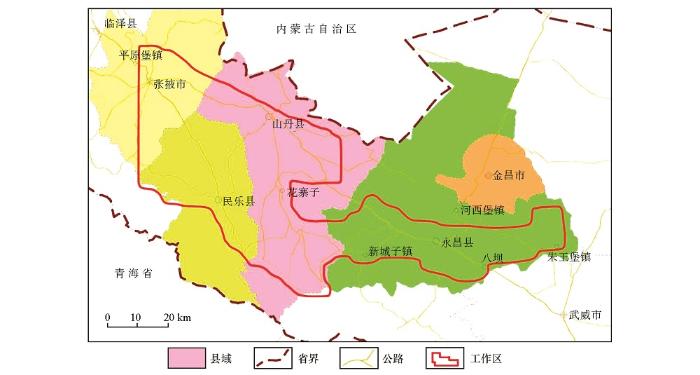

研究区位于祁连山北麓,阿拉善台地南缘,属河西走廊中段。南枕祁连山,北依合黎山、龙首山,黑河贯穿全境,形成了特有的荒漠绿洲景象。该区为大陆性温带干旱气候,具有光能丰富、温差大、夏季短而炎热、冬季长而严寒、干燥少雨、雨量分布不均的特点。年平均气温6 ℃,1月份最冷,7月份最热,每年6月至9月是全年最佳旅游季节。该区地理坐标为东经100°23'~102°39',北纬38°01'~39°05',总面积8 600 km2(图1)。

图1

研究区位于华北地层大区、秦祁昆地层区(祁连—北秦岭地层分区)及阿拉善地层区,出露地层主要为第四系,约占测区总面积的90%以上,作为残坡积物还广泛分布于其他地层(古生界至新生界地层)之上。该区隶属于祁连造山带东段,北接阿拉善地块,南为中祁连地块,大部分属阿拉善地块,少部分属走廊过渡带。特殊的大地构造位置造就了该区独特而复杂的演化历史,是地学界关注的焦点地区之一。

2 样品采集与分析

2.1 样品采集

样品采集严格执行《DD2005-01多目标区域地球化学调查规范(1:250 000)》要求,采用双层网格的方法,系统采集了调查区内表层和深层土壤样品。表层土壤样品采集0~20 cm的耕作层土壤,基本采样密度为1件/km2。深层土壤样品采集地表以下150~200 cm的成土母质层,基本采样密度为1件/4 km2。调查区内共计采集表层样品8 564件,深层样品2 212件。表层土壤样品和深层土壤样品的样品组合分别以采样大格号为组合单元,即分别将4 km2、16 km2范围内的单点样品组合成一个样进行分析。组合后的表层分析样为2 141件,深层分析样为553件。

2.2 样品分析

本次样品测试工作由国土资源部武汉矿产资源监督检测中心承担。样品测试过程严格执行中国地质调查局地质调查技术标准《DD2005-01多目标区域地球化学调查规范(1:250 000)》、《DZ0130-2002地质矿产中心实验室规范》和中国地质调查局“关于印发《覆盖区多目标地球化学调查样品测试及质量监控暂行规定》中有关1:25万化探样品分析质量要求和检查办法”。分析方法配套方案是以X射线荧光光谱法、等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法为主体,辅以原子荧光光谱法、发射光谱法、催化极谱法等多种分析方法,测定了 2 713 件样品中54项地球化学指标。样品中除Ag、Br报出率稍低,为99.78%~99.89%之外,其余52项均为100%;监控样的所有元素的ΔlgC、RSD%均在允许监控限内,54种元素总体合格率及单元素合格率均为100%; 72个一级标准物质总体合格率及各元素合格率均为100%。分析测试质量符合规范要求,通过了中国地质调查局区域地球化学分析质量监督检查组验收,评为优秀级。

3 土壤地球化学背景

3.1 重金属元素分布特征

土壤中重金属元素是农业生态系统中具有潜在危害的化学污染物。土壤重金属元素含量是土壤环境质量的重要指标,是影响农产品安全性的重要因素。笔者采取《(DZ/T0295-2016)土地质量地球化学调查评价规范》中土壤环境地球化学等级划分标准,对土壤重金属污染程度进行综合评价。即根据土壤环境质量标准(GB 15618-1995)二级标准值计算出Hg、Cd、As、Pb、Cu、Zn、Ni、Cr单元素污染指数,在单指标土壤环境地球化学等级划分的基础上,采用一票否决法,即直接取污染最严重的元素环境等级,形成8个有害元素的综合污染指标。计算公式如下:

单元素污染指数计算

式中,Pi为土壤中污染物i的单项污染指数,Ci为土壤中污染物指标i的实测质量分数,单位为10-6, Si为土壤中污染物i在GB15618中给出的二级标准值,单位为10-6。

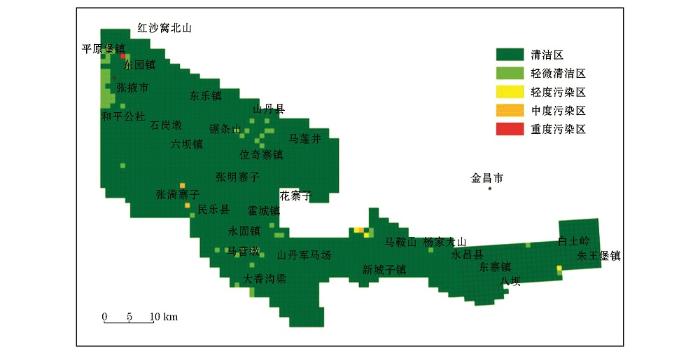

根据土壤重金属综合污染指标绘制综合污染指数分布图,按污染程度划分为清洁区、轻微污染区、轻度污染区、中度污染区和重度污染区5个级别。土壤污染综合指数分级见表1。

土壤中多种重金属的生态效应具有联合作用、叠加作用和协同作用。对上述8种元素采用自然背景上限,即《GB 15618-1995土壤环境质量标准》中的污染指标计算和五级质量等级划分方法成图,可以反映土壤重金属的环境质量等级分布情况(图2)。

图2

由评价结果图可见,全区一级清洁区面积为 8 396 km2,占研究区面积的96.95%,在全区大面积分布;二级轻微清洁区面积为236 km2,为研究区面积的2.73%,主要分布在张掖市以东区域及其他地区零星分布;三、四级轻度污染区和中度污染区面积为24 km2,为研究区面积的0.27%,主要分布在永昌县境内,呈点状分布;五级重度污染区在全区分布极少,仅在张掖市以北东园镇出现一个样点。

全区土壤基本处于清洁状态,仅在工业集中区及人类活动受影响区出现不同程度的轻度污染;张掖市东园镇出现一个样品存在重金属Cd重度污染,从查证结果来看,此高值点采集部位位于硫酸厂附近,其他轻微清洁区主要分布在水泥厂、造纸厂、冶炼厂、农药厂集中区,说明Cd高值区主要与企业有关。另外Ni和Cr也存在轻微清洁和中度污染,Ni轻微清洁分布范围主要在张掖市以西小满镇—大满镇一带,影响因素主要来源为祁连山高背景基岩;山丹县城南出现小面积的Cr轻微清洁状态,中度污染分布凌乱,多为单点样品,不足以对农业生产造成影响。

3.2 养分元素分布特征

3.2.1 大量、中量养分元素分布特征

土壤是植物生长发育所需养分的主要来源,主要包括植物大量营养元素N、P、K,中量营养元素Ca、Mg、S和微量营养元素B、Zn、Fe、Mn、Cu、Mo等。此外,土壤有机质是反映土壤综合肥力水平的重要指标,一般也将其视为大量养分处理。为与我国其他地区评价成果进行比对,本研究中按照第二次土壤普查养分分级标准结合《(DZ/T0295-2016)土地质量地球化学调查评价规范》将N、P、K、有机质划分为五级(表2)。

表2 土壤中植物大量、中量营养元素含量统计

| 元素 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 丰富 | 较丰富 | 适度 | 较缺乏 | 缺乏 | |||||||

| 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | ||

| 有机质 | 101 | 4.68 | 62 | 2.87 | 101 | 4.68 | 580 | 25.85 | 1316 | 60.93 | |

| N | 265 | 12.27 | 146 | 6.76 | 533 | 24.68 | 529 | 24.49 | 687 | 31.81 | |

| P | 265 | 12.27 | 569 | 26.34 | 932 | 43.15 | 332 | 15.37 | 62 | 2.97 | |

| K | 6 | 0.28 | 1295 | 59.95 | 828 | 38.33 | 27 | 1.25 | 0 | 0 | |

| Ca | 1479 | 69.09 | 557 | 26 | 105 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Mg | 2124 | 99.21 | 15 | 0.7 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| S | 926 | 43.28 | 366 | 17.09 | 409 | 19.09 | 260 | 12.14 | 180 | 8.4 | |

在单指标养分地球化学等级划分的基础上,按照公式

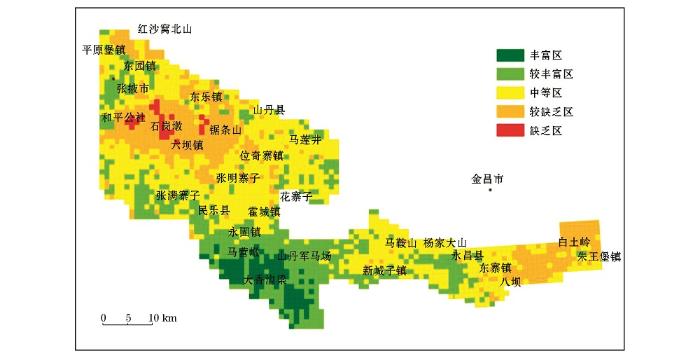

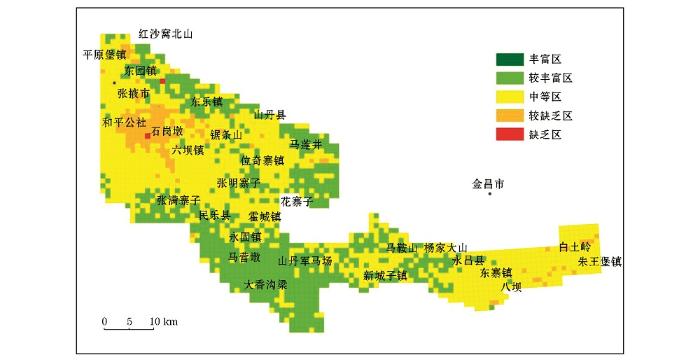

图3

图4

通过对研究区土壤养分地球化学综合等级划分,该区大量元素N、P、K按照权重对应分级4、4、2打分,最终划分出了丰富区面积445 km2,占研究区的5.16%,主要分布在山丹县军马场西南大香沟梁及民乐县马营墩以南区域;较丰富区面积2 203 km2,占研究区的25.62%,主要分布在山丹县军马场、民乐县水固镇至马营墩,张掖市小满镇、永昌县城附近也零星分布;较缺乏区2 110 km2,占研究区的24.53%;缺乏区面积相对较小,仅占研究区面积的1.12%。

有机质含量的变化范围比较大,整体出现缺乏状态,有机质含量在三级及以上的面积占到 12.22%,缺乏面积占87.78%,其中较缺乏面积占26.85%。从空间分布来看,南部的山丹军马场有机质含量丰富,西部(除张掖市)及东部多数地区有机质含量较缺乏,如沙化严重的白土岭、石岗墩、红沙窝北山等。

氮含量相对偏低,其变化趋势和有机质基本一致。土壤氮含量达四、五级的土壤面积占56.30%,主要分布在沙化严重的白土岭、石岗墩、红沙窝北山等;土壤氮含量为三级和三级以上的土壤面积仅占43.70%,主要分布在研究区南部的山丹军马场以南区域。

磷含量在全区分布较为适中,偏丰富,土壤磷含量水平主要为二、三级,占研究区总面积的 69.50%,超过了1/2;缺乏及较缺乏土壤面积占18.24%,主要分布于石岗墩、白土岭、马莲井及部分北山山区;磷含量处于一级水平的土壤面积相对较小,仅占测区面积的12.27%,零星分布于张掖市、永昌县、山丹县及山丹军马场南部部分区域。

钾含量比较丰富,其含量水平主要为二级,占总面积的59.95%;其次为三级,占38.33%;一级含量土壤面积仅占研究区的0.28%,主要分布在张掖市东及永昌县马鞍山一带;缺乏区主要分布于石岗墩及六坝镇地区。

钙含量整体上较为丰富,土壤钙含量水平主要为一级和二级,占总面积的95.10%。大部分区域为一级土壤,仅在石岗墩和山丹军马场边缘近山区有少量三级土壤。

镁含量整体上较为丰富,土壤中镁含量水平主要为一级,占总面积的99.21%。

硫在主要农业区以适度或丰富含量存在,土壤中硫分布极不均匀,其中一级土壤分布面积最大,占43.28%,其次为二级和三级土壤,各占17.09%、19.09%,四级和五级土壤面积较小,分别占12.14%和8.4%。一、二级土壤分布于测区周围的山区及其冲积带、张掖市—山丹县一带、山丹军马场—永昌县—白土岭一带;四、五级土壤主要分布在石岗墩—张满寨子乡一带,另外在六坝、花寨子也有小面积出现。

3.2.2 微量养分元素分布特征

按照《(DZ/T0295-2016)土地质量地球化学调查评价规范》,土壤中微量元素含量统计结果及分级见表4。

表4 土壤中植物必需的微量营养元素含量统计

| 元素 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 丰富 | 较丰富 | 适度 | 较缺乏 | 缺乏 | |||||||

| 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | ||

| Fe | 1720 | 80.35 | 318 | 14.85 | 83 | 3.87 | 12 | 0.56 | 8 | 0.37 | |

| Mn | 5 | 2.57 | 740 | 34.27 | 1120 | 52.38 | 274 | 12.98 | 2 | 0.09 | |

| Zn | 2 | 0.09 | 15 | 0.07 | 1327 | 61.95 | 597 | 27.87 | 200 | 9.34 | |

| Cu | 59 | 2.8 | 1616 | 75.44 | 372 | 17.37 | 94 | 4.39 | 0 | 0 | |

| B | 11 | 0.51 | 164 | 7.66 | 1346 | 62.84 | 594 | 27.73 | 26 | 1.21 | |

| Mo | 0 | 0 | 4 | 0.19 | 302 | 14.1 | 2502 | 70.12 | 333 | 15.55 | |

研究区铁含量整体上相当丰富,土壤中铁含量水平主要为一级,占总面积的80.35%,二级土壤占总面积的14.85%,仅在石岗墩附近和红沙窝北山南部有少量四级或五级土壤。

锰以适中偏丰富为主,区内三级土壤占 52.38%,四级和五级土壤占总面积的13.07%,一、二 级土壤占38.84%。全区锰分布相对平均,绝大部分地区为三级区,一级和二级区主要分布在北部南部的近山区和山区;四级和五级土壤仅在石岗墩、白土岭及锯条山南部分布。

锌在土壤中含量主要以适中偏缺乏为主,测区三级土壤占总面积的61.95%,占全区总面积的一半以上;四级和五级土壤各占总面积的27.87%、9.34%,主要分布在西部和东部;一、二级土壤占总面积的0.16%,主要在张掖市东园镇一带。

铜在全区不缺乏,含量相对较高的一、二级土壤占总面积的78.24%,一级土壤主要分布在张掖市东园镇,另外在部分近山区也有出现;四级和五级土壤各占总面积的4.39%、0%,在石岗墩—锯条山、白土岭、红沙窝北山分布。

硼在区内缺失面积较大,区内主要为三级土壤,占总面积的71%;一、二级土壤分别仅占0.51%、7.66%;四、五级土壤占总面积28.94%,接近总面积1/3,主要分布在石岗墩—六坝镇一带、八坝—白土岭一带。

钼在全区大部分土壤中含量处于偏低水平,整体上较匮乏,区内主要为四级土壤,占总面积的 70.12%,五级土壤占总面积的15.55%,三级土壤仅占14.10%。

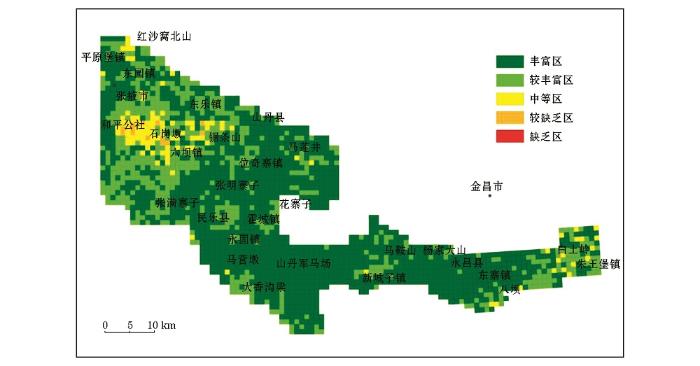

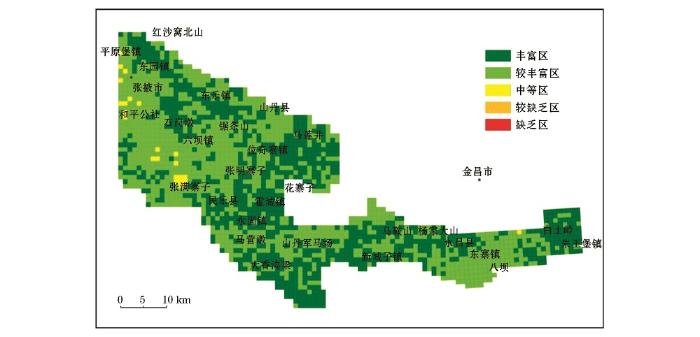

根据微量元素含量划分等级绘制微量营养元素丰缺分布图(图5),可以发现,土壤中植物必需微量营养元素基本处于中等偏较丰富状态,较缺乏及缺乏区域分布与大量元素、中量元素基本一致,主要分布在石岗墩及朱王堡镇一带;较丰富区在全区分布面积占研究区的35.8%,基本分布在民乐县张满寨子—永固镇—大香沟梁一带与山丹县马莲井、山丹军马场以南大部分区域;其他地区也有零星分布。

图5

3.2.3 作物有益元素分布特征

土壤中作物有益元素主要为Si、Co、Na和Ni 4种元素,其含量统计及等级划分结果见表5,结合有益元素丰缺分布图(图6)可以看出,全区有益元素丰缺程度呈较丰富、丰富状态。单元素硅在全区土壤中含量相当丰富,区内主要为一级土壤,占总面积的100%;钴以适中为主,区内一、二级土壤占总面积的25.35%,三级土壤分别59.15%,四、五级土壤占总面积15.17%;钠在区内呈富足状态,区内以一、二级土壤为主,占总面积的79.41%,三级土壤占20.21%;镍在全区大部分土壤中处于富足水平,在极个别区域出现匮乏状态,区内主要为一级和二级土壤,占总面积的82.77%,三级土壤占 14.38%,四、五级土壤占总面积的2.85%。

表5 土壤中作物有益元素含量统计

| 元素 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 丰富 | 较丰富 | 适度 | 较缺乏 | 缺乏 | |||||||

| 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | ||

| Si | 2141 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Co | 2 | 0.09 | 600 | 25.26 | 1226 | 59.15 | 285 | 13.73 | 28 | 1.45 | |

| Na | 222 | 10.36 | 1479 | 69.05 | 433 | 20.21 | 8 | 0.37 | 0 | 0 | |

| Ni | 549 | 25.68 | 1223 | 57.1 | 308 | 14.38 | 51 | 2.38 | 10 | 0.47 | |

图6

3.3 健康元素分布特征

目前研究较多的健康元素主要有硒、碘、氟。大量研究表明,硒是具多功能的生命必需微量元素,对儿童生长发育、心脏病防治和预防、治疗癌症方面起着至关重要的作用;碘是人体必需微量元素之一,是参与甲状腺素合成的必需微量元素。氟是组成人体和形成牙齿釉质所必需的微量元素之一,缺氟容易患龋齿及骨质疏松症,适量氟可预防儿童龋齿、老年人骨质变脆,但是过量氟可致地方性氟病。为此,深入研究区域内健康元素的丰缺程度及分布规律,对人类生活环境的改善具有十分重要的意义。

表6 土壤健康元素划分标准10-6

| 元素 | 缺乏 | 边缘 | 适量 | 高 | 过剩 |

|---|---|---|---|---|---|

| 硒 | ≤0.125 | 0.125~0.175 | 0.175~0.40 | 0.40~3.0 | >3.0 |

| 碘 | ≤1 | 1~1.50 | 1.50~5 | 5~100 | >100 |

| 氟 | ≤400 | 400~500 | 500~550 | 550~700 | >700 |

表7 土壤健康元素含量统计

| 元素 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 过剩 | 高 | 适量 | 边缘 | 缺乏 | |||||||

| 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | 样品数 | 比例/% | ||

| Se | 0 | 0 | 458 | 21.4 | 1513 | 70.7 | 130 | 6.1 | 40 | 1.9 | |

| I | 1 | 0.05 | 9 | 0.42 | 520 | 24.28 | 1272 | 59.38 | 339 | 15.83 | |

| F | 78 | 3.69 | 1176 | 54.9 | 698 | 32.59 | 163 | 7.61 | 26 | 1.21 | |

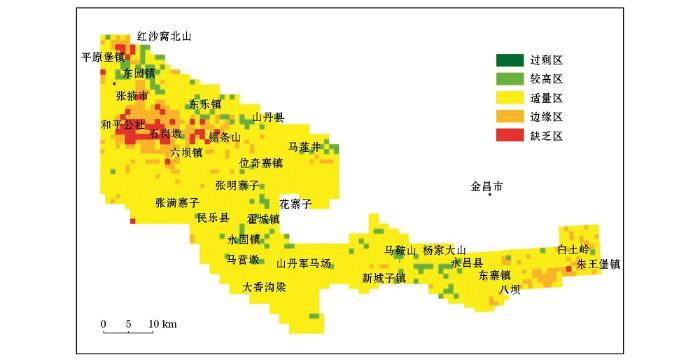

在编制的土壤健康元素丰缺分布图(图7)中,由于3种元素对人体健康有着重要作用,故选取权重相等的系数对健康元素进行综合评价,全区健康元素含量以适量为主,适量土壤面积占研究区总面积的80.70%,较高区相对较小且分布较为零散。

图7

根据单元素统计成图,表层土壤全硒含量范围为(0.07~0.88)×10-6,平均含量为0.255×10-6。硒含量小于0.175 ×10-6的缺硒土壤占总面积的7.90%,主要分布在石岗墩和红沙窝北山;Se含量大于0.3×10-6的富硒土壤占21.4%,主要分布在张掖民乐县花寨子、山丹马场、永昌县城周边,东园镇也有零星分布;其余大部分土壤硒含量适中,占总面积的70.7%;全区没有硒含量大于3×10-6的土壤。全区共采集植物样品18件,以Se含量达 0.07×10-6作为富硒标准来看,永昌县共采集的9件(4件小麦、大麦3件和苜蓿2件)植物样品中,3个大麦、1个小麦和2个苜蓿样品达到富硒农产品标准;山丹县采集的2件植物样均达到富硒标准;霍城镇采集的7件(小麦4件,豌豆2件,黄豆1件)植物样中,其中一个小麦样达到富硒标准。山丹县硒异常范围较大,土壤环境及大宗农作物未受污染,以硒为主的农业有益元素含量较高,可作为较好的农业发展区域及富硒农产品开发基地。

碘在全区大部分土壤中含量处于偏低水平,整体上较匮乏,对区内农作物有较大影响。区内为四级和五级土壤占总面积的75.21%;三级土壤占 24.28%。

氟含量在全区处于丰富及适中水平,区内主要为二级土壤,占总面积的54.90%;一级土壤仅占 3.69%,四、五级占总面积的8.82%,主要分布在石岗墩—锯条山、红沙窝北山,另外在白土岭南部也有分布。

4 农业地球化学分区

表8 农业地球化学分区原则

| 农业地球化 学分区类型 | 土壤环境质量 | 养分元素 | 健康元素 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 大量和中量营养元素 | 微量营养元素 | 作物有益元素 | |||

| 优质农业区 | 无污染 | 较丰富 | 适度 | 丰富 | 适度 |

| 中等农业区 | 初始/轻度污染 | 适度 | 适度 | 适度 | 较缺乏以上 |

| 低等农业区 | 轻度/中度污染 | 缺乏 | 缺乏 | 缺乏 | 较缺乏 |

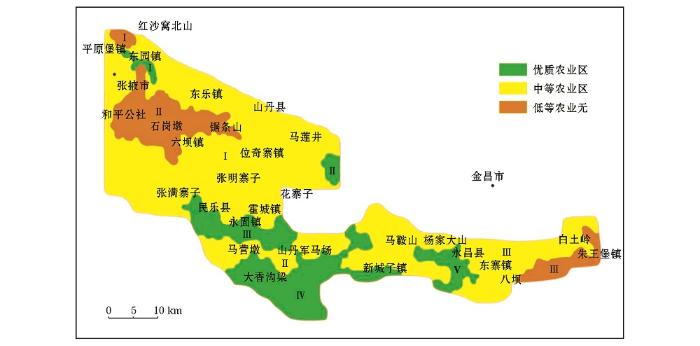

图8

表9 农业地球化学分区类型及特征

| 分区编号 | 面积/km2 | 地层 | 土壤类型 | 地貌类型 | 地球化学特征 |

|---|---|---|---|---|---|

| Ⅰ号优质农业区 | 61.38 | Qp、K | 灰棕漠土 | 冲洪积平原 | 无污染,N、P、Zn、Cu、Mg、Mn丰富,F、S、Se、K较丰富,有机质、Mo、I适当 |

| Ⅱ号优质农业区 | 74.94 | Qp、Z | 灰钙土、栗钙土 | 低山丘陵、冲洪积平原 | 无污染,Mg、K、Mn、I、F、S丰富,N较丰富、有机质、P适当 |

| Ⅲ号优质农业区 | 431.86 | Qh、Qp、C、S | 灌漠土、栗钙土、黑土 | 冲洪积平原、低山丘陵 | 无污染,Mg、Mo、N 、B、Mn、较丰富,K、P、S、Se、I、F、Zn较丰富,有机质较丰富偏适当 |

| Ⅳ号优质农业区 | 903.11 | Qh、Qp、C、 S、∈ | 灰钙土、栗钙土、 灌漠土 | 冲洪积平原、冲积平 原、准平原台地 | 无污染,Mg、Mn、P、N 丰富,K、B、Se、I、F、Zn较丰富,有机质较丰富偏适当 |

| Ⅴ号优质农业区 | 220.54 | Qp、C、∈ | 栗钙土、灌漠土 | 冲洪积平原、中山 | 无污染,Mg、Mn、K、P、Mo、Se、F丰富,有机质、N适当 |

| Ⅰ号中等农业区 | 3744.08 | Qp、Qh、N、 K、S、O | 灰钙土、灰漠土、 灰棕漠土、灌漠土 | 冲积平原、冲洪积平原 | 无污染,Ca、Se、I、F适当,N、P适当偏缺乏,有机质较缺乏 |

| Ⅱ号中等农业区 | 483.04 | Qp、Qh、S | 灰钙土、栗钙土 | 冲洪积平原、低山丘陵 | 无污染,P丰富,Se、I、F、K、N适当,有机质较缺乏 |

| Ⅲ号中等农业区 | 1572.37 | Qp、Qh、S | 灰钙土、灰棕漠土、 灌漠土 | 冲洪积平原、低山 丘陵、中山 | 无污染,K、Se、F较丰富,P、N较缺乏,有机质缺乏 |

| Ⅰ号低等农业区 | 59.58 | Qp、pt1、pt2 | 灌漠土、沼泽土 | 洪积平原 | 轻度污染,K 适当,N、P、I、有机质缺乏 |

| Ⅱ号低等农业区 | 799.56 | Qh、Qp、J 、Z、 K、Ar3 | 灰钙土、灰棕 漠土、灌漠土 | 冲洪积平原、中山 | 轻度/中度污染, N、P、K、I、有机质缺乏 |

| Ⅲ号低等农业区 | 256.96 | Qp、Qh | 灌漠土 | 洪积平原 | 轻度/中度污染,K 适当,N、P、I、有机质缺乏 |

1) 优质农业区:优选以第四系冲洪积平原为主的最佳耕种地貌类型,选择有利于农业生长的灰钙土、栗钙土、黑土的土壤类型,并以农业营养有益元素含量丰富、土壤无污染、土壤中植物大量元素较丰富、微量元素含量适度且健康元素含量较丰富以上为特征,在划分中重点考虑了有利于发展富硒农产品的清洁高富硒土壤区,最终划分优质农业区面积为1 691.83 km2,占研究区总面积的19.66%,主要分布于张掖市东园镇以东区域,山丹县马莲井秤杆河附近、民乐县城—永固镇—山丹军马场、民乐县大香沟梁—新城子镇以及永昌县杨家大山—永昌县城以南区域。作为最好的农业种植土地,该区是开发富硒、绿色和有机农产品的良好土地资源,应加以开发利用和质量保护,特别是对发现的富硒土壤区张掖民乐县花寨子、山丹马场、永昌县城周边可进一步评价,适度开发,加快农业经济的增长。

2) 中等农业区:选择以冲洪积平原、低山丘陵为主的地貌,综合考虑土壤类型及地质特征因素,结合土壤中营养有益元素含量适度, 土壤初始污染或轻度污染,土壤中植物大量元素及微量元素、健康元素较缺乏等以上因素, 划分中等农业区面积为5 799.49 km2,占调查区的67.38%,在全区范围内分布较广。根据元素丰缺程度及分布范围,在该区进行科学施肥,促进农业发展。

3) 低等农业区:以低山丘陵及中山为主,结合土壤中植物大量元素、营养有益元素及微量元素缺乏或较缺乏,土壤轻度或较轻度污染,健康元素较缺乏,划分低等农业区面积为1 116.1 km2,其面积占调查区的12.96%,主要分布于张掖市白土岭—红沙窝北山以西、张掖市区以东—石岗墩—锯条山周边,永昌县八坝—朱王堡镇西北也有分布。该区土壤类型大部分以风砂土为主。区内农业生产条件较差,黏土质低, 水 肥,土地盐碱化较严重,应对本区采取一定的修复改良措施。

5 结语

通过对张掖—永昌地区土壤地球化学背景综合研究,该区土壤元素丰缺特征表现为:土壤中植物大量元素有机质、磷含量缺乏严重,氮比较缺乏,钾、钙、镁含量丰富,硫以适度—丰富含量存在;土壤中植物必需微量元素铁含量相当丰富,锌、铜、硼、锰含量适中,钼较匮乏;农业有益元素钴含量以适中—轻微缺失为主,硅、钠、镍含量丰富。土壤健康元素硒含量以略微缺失—适中为主,碘较匮乏,氟含量处于丰富—适中水平。

利用该区土壤环境质量、土壤中植物大量元素、土壤中植物必需微量元素、农业有益元素、健康元素的地球化学特征,划分出了优质农业区、中等农业区、低等农业区3个级别的农业地球化学分区,在一定程度上为该区合理布局特色农产品基地、规划农业种植、开发优质农产品、指导农业土壤合理施肥、提高农业综合生产能力等提供了科学依据。

参考文献

潘阳湖区农业环境质量地球化学分区

[J].

西安地区农业地球化学分区

[G]//

甘肃省张掖—永昌地区土地质量评估

[J].<p>以张掖—永昌地区土壤元素含量分布为主要依据,在分析测区土壤污染现状、农作物有益元素丰缺现状的基础上,选取了必需大量元素、必需微量元素、有益元素、有害重金属元素等土壤质量评价指标,根据各指标的权重阈值计算结果及隶属度函数计算模型,将测区土壤质量划分为优质、优良、良好、中等、差五个等级,其中优质土地占调查区总面积的4.88%,优良土地占47.21%,良好土地占29.08%,中等土地占14.49%,差等土地占4.34%。</p>