0 引言

二连盆地是中国北方中新生代的大、中型沉积盆地。盆地不仅聚油、煤,也是砂岩型铀矿床赋存的重要盆地,自20世纪70年代至今,先后在盆地中找到了多个有价值的大型砂岩型铀矿床,期间核物探技术发挥了重要作用[1,2,3]。随着核能发展对铀资源日益增长的需求和铀矿勘查深度的不断加大,铀矿找矿空间发生了战略性转移,由原来的500 m以浅,延伸到1 500 m深度。找矿深度的增加带给物探手段的最大挑战是地面地球物理响应信号微弱,致使地球物理勘查资料的处理方法和异常解释难度加大。为适应新形势,综合应用重、磁、电、地震、放射性、遥感、化探等多种技术方法,建立不同景观区、不同矿床类型的勘查技术方法有效组合的地球物理找矿新模式[4,5,6]。内蒙古二连盆地艾勒格庙地区铀矿资源调查评价就采用了这种模式,项目实施过程中开展了可控源音频大地电磁测量,地面伽马照射量率测量,钋(210Po)法测量等。论文尝试应用相关分析对210Po异常解释做些探索。

1 区域地质背景

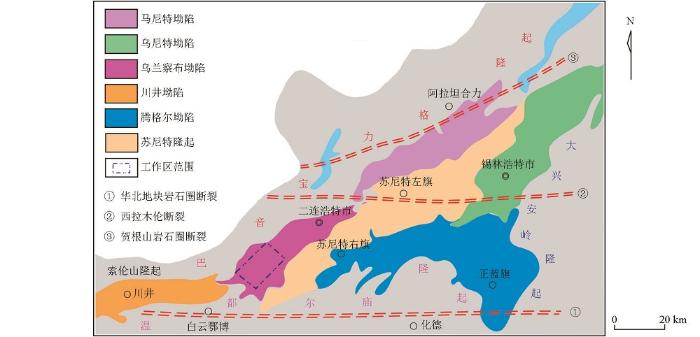

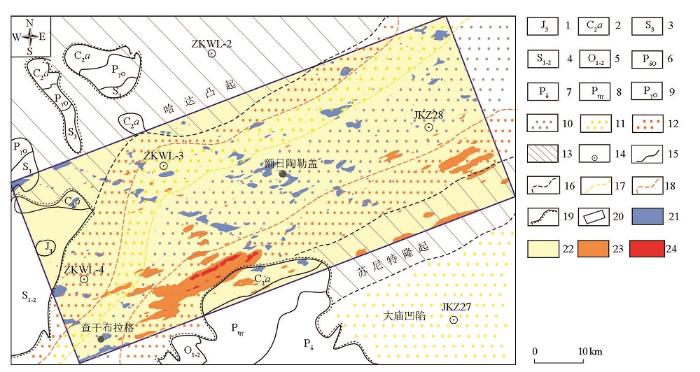

图1

隆起周缘海西期、印支期、燕山期的花岗岩体十分发育。岩体铀、钍含量高达(2.60~13.70)×10-6、(17.00~70.00)×10-6,钍铀比值为4.26~10.83;铀浸出率一般为10.25%~33.90%,最高可达51.73%。聂逢君等对这些花岗岩体的统计发现:花岗岩中铀通常以四价独立的铀矿物、类质同像、吸附等形式存在于富铀岩石中,在大气降水的不断分化、淋滤作用下,四价铀(U4+)氧化为六价铀(U6+),U6+又与含氧水结合成铀酰离子UO2+,从而铀从岩石中迁出,为目的层砂体富铀和后生成矿提供了丰富的铀源[8]。

2 数据处理

2.1 数据分布形式检验

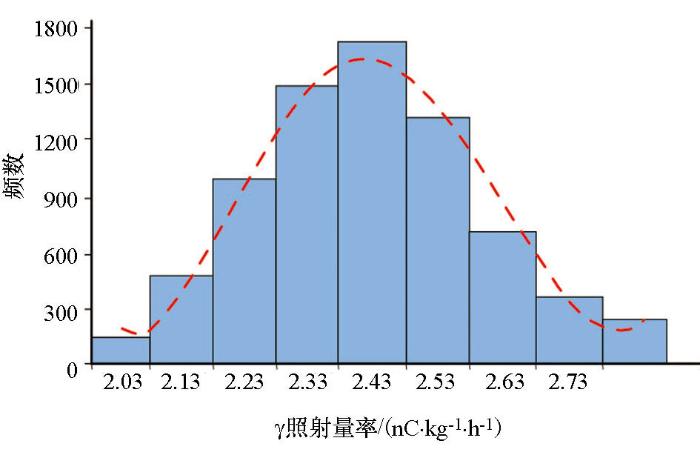

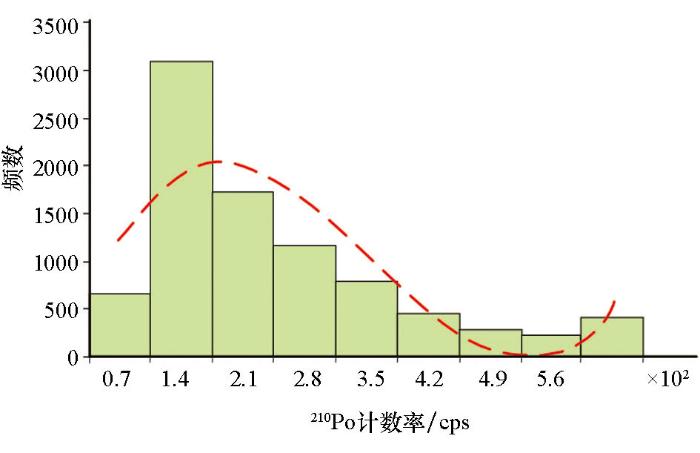

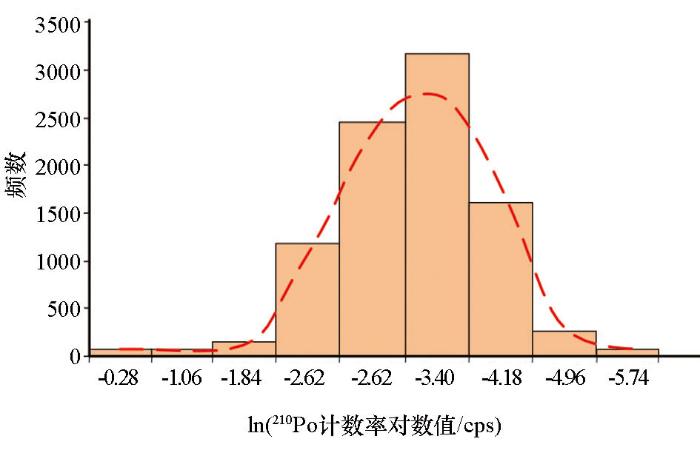

表1 γ照射量率与210Po计数率分布特征统计(n=7440)

| 统计量(特征参数) | γ照射量率 /(nC·kg-1·h-1) | 210Po计数率 /cps | 210Po计数率对数值 /cps | |

|---|---|---|---|---|

| 整体代表性特征参数 | 最小值 | 1.49 | 0.007 | -4.96 |

| 最大值 | 3.86 | 0.171 | -1.77 | |

| 算术平均值 | 2.40 | 0.024 | -5.38 | |

| 离散性特征参数 | 极差 | 2.38 | 0.164 | -1.81 |

| 平均绝对偏差 | 0.13 | 0.015 | -4.20 | |

| 标准差 | 0.19 | 0.020 | 0.75 | |

| 变化系数 | 0.08 | 0.828 | -0.14 | |

| 分布型式检验 | 峰度 | 0.70 | 4.98 | 0.52 |

| 偏度 | 0.81 | -1.90 | 0.21 | |

注:n为样本数

1) 210Po的变化系数(0.83)接近1,较大;峰度(4.98)和偏度(1.90)分别大于其临界值(1.65,0.82),表现出较强的分异性特征和浓集特点。

2) 伽马照射量率的变化系数(0.08)接近0,较小;峰度(0.70)和偏度(0.81)分别小于其临界值(1.65,0.82),表现出较弱的分异性特点。

3) 210Po原始测量值呈单峰正偏态分布,不能简单的用算术平均值和标准差代表工作区的210Po均值和标准差,但其对数(Ln)值服从正态分布,应当求取其对数(Ln)平均值及标准差的反对数值来衡量工作区的210Po均值和标准差。

4) 伽马照射量率的原始测量值呈单峰正态分布,可用算术平均值和标准差代表工作区的伽马照射量率均值和标准差。

图2

图3

图4

2.2 场晕分级及平面等值图编绘

表2 艾勒格庙地区210Po及γ照射量率场晕分级

| 场 级 | 场晕范围 | γ照射量率场晕分级范围 /(nC·kg-1·h-1) | 210Po场晕分级范围 /cps |

|---|---|---|---|

| 低 场 | <(μ-2σ) | <2.02 | <0.001 |

| 偏低场 | (μ-2σ)~(μ-σ) | 2.02~2.21 | 0.001~0.002 |

| 正常场 | (μ-σ)~(μ+σ) | 2.21~2.59 | 0.002~0.010 |

| 偏高场(偏高晕) | (μ+σ)~(μ+2σ) | 2.59~2.78 | 0.010~0.021 |

| 高场(高晕) | (μ+2σ)~(μ+3σ) | 2.78~2.97 | 0.021~0.044 |

| 异常场(异常晕) | ≥(μ+3σ) | ≥2.97 | ≥0.044 |

注: μ—背景值;σ—背景值标准偏差

图5

图5

艾勒格庙地区210Po平面等值线

1—上侏罗统;2—上石炭统阿木山组;3—上志留统;4—中下志留统;5—中下奥陶统6—二叠纪石英闪长岩;7—二叠纪闪长岩;8—二叠纪二长花岗岩;9—二叠纪黑云母斜长花岗岩;10—还原带/辫状河;11—氧化带/辫状河;12—冲积扇;13—隐伏凸起;14—收集钻孔;15—地质界线;16—沉积相边界线;17—氧化带与氧化还原过渡带边界线;18—冲积扇前缘;19—角度不整合界线;20—伽马照射量率及210Po测量范围;21—210Po低值区;22—210Po背景区;23—210Po高值区;24—210Po异常区

图6

图6

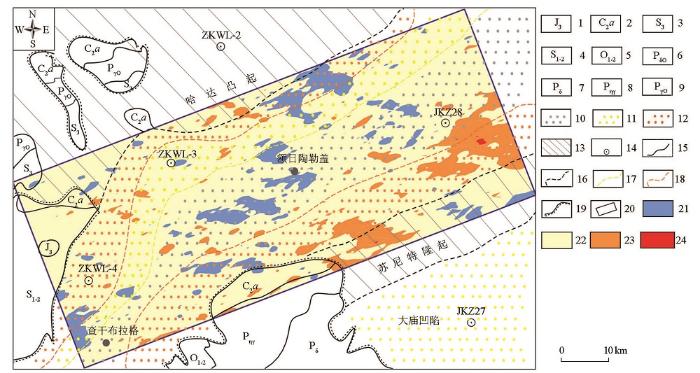

艾勒格庙地区伽马照射量平面等值线

1—上侏罗统;2—上石炭统阿木山组;3—上志留统;4—中下志留统;5—中下奥陶统;6—二叠纪石英闪长岩;7—二叠纪闪长岩;8—二叠纪二长花岗岩;9—二叠纪黑云母斜长花岗岩;10—还原带/辫状河;11—氧化带/辫状河;12—冲积扇;13—隐伏凸起;14—收集钻孔;15—地质界线;16—沉积相边界线;17—氧化带与氧化还原过渡带边界线;18—冲积扇前缘;19—角度不整合界线;20—γ照射量率及210Po测量范围;21—γ照射量率低值区;22—γ照射量率背景区;23—γ照射量率高值区;24—γ照射量率异常区

3 相关分析

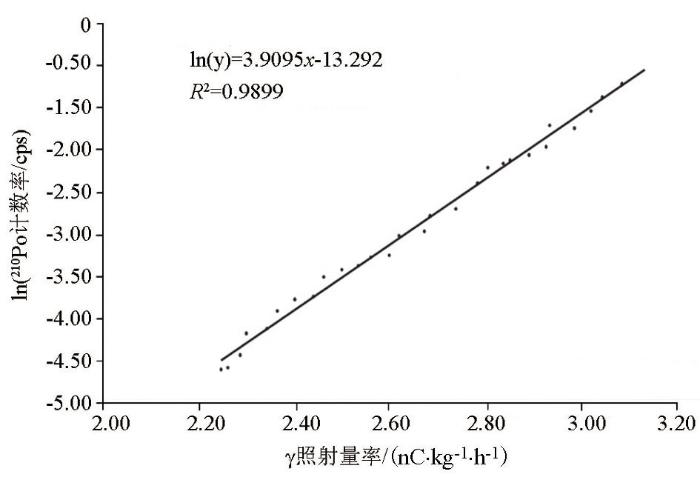

为了进一步探索工作区γ照射量率及210Po间的依存关系,应用SPSS统计分析软件绘制γ照射量率及210Po间散点图并进行趋势回归(图7)。

图7

图7显示:艾勒格庙地区γ照射量率及210Po间具有较为密切的对数相关性。二者存在下列回归方程式:

其中:x表示工作区γ照射量率,单位:nC/kg·h; y表示工作区210Po计数率,单位:cps。

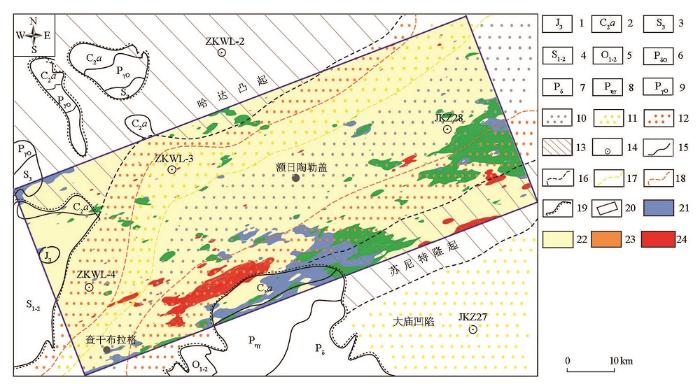

如果以γ照射量率为基准,利用式1回归210Po,就可得到工作区各测点的210Po理论回归值。实测210Po值与其理论回归值相减,回归差会出现3种状态:大于0,等于0,小于0,依此编绘210Po回归差分布图(图8)。

图8

图8

艾勒格庙地区210Po回归差分布(叠加了γ照射量率偏高晕)

1—上侏罗统;2—上石炭统阿木山组;3—上志留统;4—中下志留统;5—中下奥陶统;6—二叠纪石英闪长岩;7—二叠纪闪长岩;8—二叠纪二长花岗岩;9—二叠纪黑云母斜长花岗岩;10—还原带/辫状河;11—氧化带/辫状河;12—冲积扇;13—隐伏凸起;14—收集钻孔;15—地质界线;16—沉积相边界线;17—氧化带与氧化还原过渡带边界线;18—冲积扇前缘;19—角度不整合界线;20—γ照射量率及210Po测量范围;21—210Po回归差负值区;22—210Po回归差零值区;23—210Po回归差正值区;24—γ照射量率偏高晕/高晕

图8显示:210Po回归差正值区的空间位置、展布形态、规模与其偏高晕、高晕基本相同,分布于盆缘碎裂带中;零值区与其背景场相吻合,大面积分布于凹陷中部;负值区与γ照射量率的偏高晕、高场晕、异常晕叠生,多分布于隆起区或局部凸起区。

4 问题讨论

4.1 理论基础

地气学说认为:铀矿体形成之后,在漫长的地质演变过程中,其衰变子体氡(222Rn)会不断地向矿体的周围扩散,最后在矿体周围形成一个由近到远、由强渐弱的氡扩散晕圈。而氡与它的衰变产物210Po易形成一个与氡晕处于放射性平衡的210Po扩散晕。尽管靠近地表的氡气浓度会随气候条件发生波动,但是固态210Po能够保持恒定。因此,210Po在土壤中的量反映了扩散晕中氡的累积保存过程,其异常晕能够示踪深部铀矿化信息[15]。

地面伽马照射量率是近地表地质体岩(矿)石γ射线强度的反应,示踪的是岩(矿)石中放射性核素的含量。

4.2 问题讨论

从区域地质背景资料可知,工作区构造活动主要经历了断陷盆地发育期和坳陷盆地发育期。断陷时期,构造作用直接造就了盆地基础,奠定了沉积相发育格局,沿陡坡发育山麓、冲积扇或扇三角洲,缓坡有辫状河三角洲特征。当断陷活动逐渐停止时,盆地便开始进入到坳陷发育阶段,在此期间,盆地(或凹陷)轴向两端的河流发展成为过境广义古河谷;两侧隆起区被逐渐移平,冲积扇扇面河流和辫状河流则转化成源远流长的古河谷及支谷,各凹陷的湖泊逐步被早期的冲积扇相、辫状河流相和晚期的曲流河相、洪泛平原相淤塞且平原化。来源于蚀源区的碎屑物自凹陷轴向两端河流和缓坡侧向凹陷中央推进。沉积物下粗上细,成分成熟度和结构成熟度比较高,与上覆地层角度不整合接触,由于埋深较浅,便于后期含氧含铀水的渗入,并且易发生潜水、潜水—层间氧化作用,在氧化—还原过渡带含氧含铀水遇还原介质而发生铀沉积预富集,最终形成“古河谷”砂岩型铀矿床。在这一成矿过程中,含氧含铀水的渗入通道也成了铀成矿后氡气的向外扩散通道。

假设这一逻辑推理过程成立,那么依据地气学说,我们可以断定分布于盆缘碎裂带中的210Po回归差正值区(亦即其偏高晕、高晕分布区)应该是深部铀矿化信息的地表反映;分布于隆起区或局部凸起区的210Po回归差负值区(亦即γ照射量率的偏高晕、高场晕、异常晕叠生区)是近地表地质体岩(矿)石放射性核素含量较高的反映。

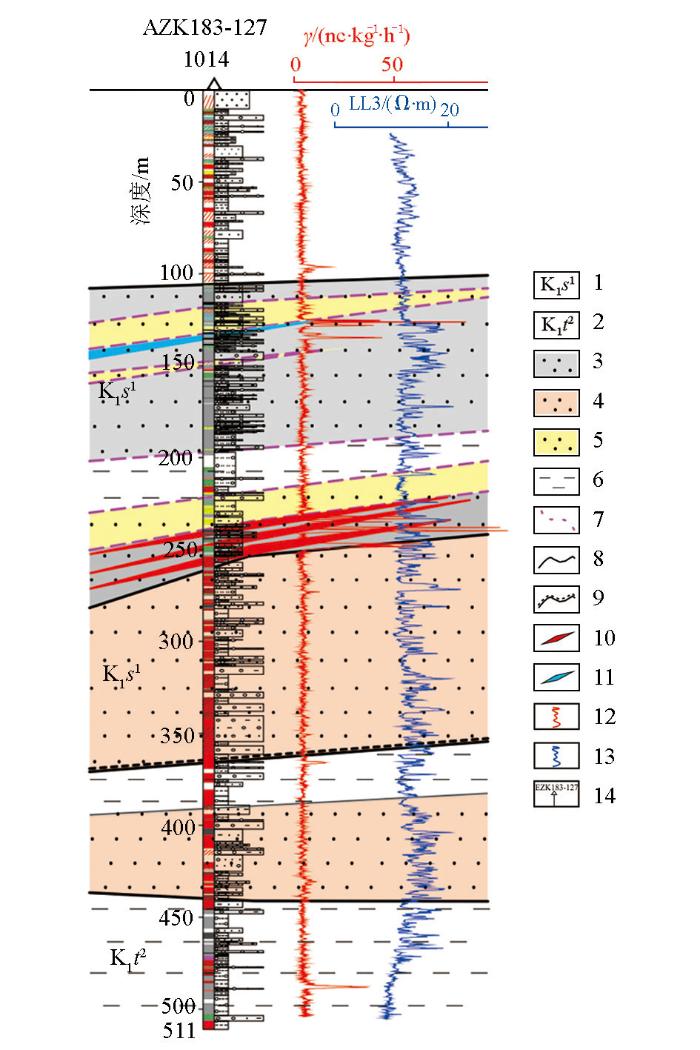

为了验证这一推论,在工作区施工了AZK183-127钻孔,结果在赛汉组下段辫状河三角洲前缘亚相水下分流河道灰色砂体中,发现了受潜水—层间氧化带控制的铀矿(化)体,呈3层(图9),见矿位置为236.00~253.20 m,矿体总厚度7.8 m,品位0.019 9%。

图9

图9

艾勒格庙地区AZK183-127钻孔综合柱状图

1—赛汉组下段;2—腾二段;3—灰色砂体;4——红色砂体;5—黄色砂体;6—泥岩、粉砂岩;7—体系域界线;8—岩性界线;9—地层角度不整合界线;10—铀矿体;11—铀矿化体;12—伽马测井曲线;13—视电阻率测井曲线;14—钻孔

5 结论

1) 地面γ照射量率与210Po间存在紧密的对数(ln)相关性;

2) 210Po回归差(实测210Po值减其理论回归值)正值区的空间位置、展布形态、规模与其偏高晕、高晕基本相同,分布于盆缘碎裂带中;零值区与其背景场相吻合;负值区与γ照射量率的偏高晕、高场晕、异常晕叠生,多分布于隆起区或局部凸起区;

3) 结合区域地质资料,对地面γ照射量率与210Po 间依存关系的探索,成功预测了工作区铀成矿的可能性。

参考文献

核地研院物化探技术50年的回顾与展望

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-0658.2009.02.008

URL

[本文引用: 1]

介绍了核地研院物化探研究所50年来取得的主要成果,并构想了物化探研究所的发展。

地球物理勘查方法在铀矿找矿中的应用现状及展望

[J].简要介绍了我国铀矿勘查中常用地球物理方法的基本原理,并分别对其应用效 果及存在的问题进行了分析.结合我国核电发展对铀资源需求不断增长的现状和新时期铀矿勘查对地球物理技术的要求,提出了铀矿勘查地球物理方法技术的发展方 向及发展思路,建议以新型产学研模式,开发新一代铀矿找矿关键技术,依靠自主创新,突破技术瓶颈.同时提出多种勘查技术方法联合,综合应用重、磁、电、地 震、放射性、遥感、化探等多种技术方法,建立不同景观区、不同矿床类型的勘查技术方法有效组合的地球物理找矿新模式,尽快建立几个铀矿找矿技术试验场.

内蒙古中新生代主要含铀沉积盆地找矿突破技术思路及其成果扩大方向

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-3657.2014.04.021

URL

[本文引用: 1]

Abstract: Since the localization of the most of the uranium geological prospecting units in 2000, The geological party of CNM carried out geological exploration projects and surveys in Ordos, Erlian and Bayingobi Mesozoic-Cenozoic sedimentary basins in consistency with the strategic plan of n situ leaching sandstone uranium as the predominant uranium type in north China . A breakthrough in prospecting was achieved, and all achievements have also been constantly expanded in the subsequent exploration. In addition, both Ordos Basin and Erlian Basin were listed as the first batch of equipped exploration areas in 2011. As expanding and consolidating existing achievements in the same time and summarizing the key factors and patterns of prospecting breakthrough constitute particularly important steps for the achievement expanding and discovering of new deposits. Based on the basic characteristics of main Mesozoic-Cenozoic sedimentary uranium basins of Inner Mongolia, this paper sums up crucial techniques and methods for prospecting breakthroughs, analyzes uranium ore-forming potential and exploration prospect, and points out the three metallogenic belts of Husiliang, Bayinggebi-Saihantala-Qiha, and Yingejing edge as the key areas to expand the achievement.

二连盆地早白垩世断陷分布及其与基底构造的关系

[J].

DOI:10.13745/j.esf.2015.03.010

URL

[本文引用: 1]

二连盆地下白垩统充填在一系列NE-NNE向正断层控制的(复式)地堑、半地堑断陷中,具有陆内裂陷盆地特征。盆地内部的早白垩世断陷以不同方式连接在一起构成3个不同走向的裂陷带(马尼特—乌兰察布正向裂陷带、乌尼特—乌兰察布斜向裂陷带和川井—腾格尔斜向裂陷带),裂陷带周边隆起区也有零星的地堑、半地堑断陷分布。二连盆地的基底经历了加里东期、海西期、印支期和早燕山期多期构造演化,表现为褶皱与基底断裂构成的强变形带和岩浆岩体、微小陆块等弱变形域镶嵌排列、构造线方向多变的不均一特点。二连盆地早白垩世断陷的构造样式和空间分布与基底构造密切相关,基底强变形带发育大量的断陷构成裂陷带,基底弱变形区只发育有零星的断陷。受基底强变形带走向的影响,不同裂陷带的断陷组合形式表现出差异性。马尼特—乌兰察布裂陷带上叠在走向由NE向转为NEE向、向南凸出的东乌珠穆沁—二连弧形褶皱带上,早白垩世断陷多表现为串联、小角度斜列复合型式,属于正向裂陷带;乌尼特裂陷带上叠在NEE向的二连—贺根山深大断裂带(混杂岩带)之上,川井—腾格尔裂陷带上叠在近EW向的温都尔庙—西拉木伦深大断裂带(缝合带)及两侧褶皱带上,裂陷带内部的早白垩世断陷多表现为并联、中—大角度斜列复合型式,属于斜向裂陷带。正向裂陷带内部的早白垩世断陷多为深而狭长的地堑、半地堑,斜向裂陷带内部的早白垩世断陷多为浅而宽阔的地堑、半地堑。上述特征表明二连盆地早白垩世裂陷的分布及其构造样式受基底构造控制。

二连断陷盆地群伸展构造系统及其发育的深部背景

[J].

DOI:10.3321/j.issn:1000-2383.1998.06.005

URL

[本文引用: 1]

二连盆地形成于侏罗纪到早白垩世期间,是东北亚断陷盆地系内的一个典型的盆岭式断陷盆地群,其内蕴藏丰富的煤和油气资源.综合分析了二连盆地油气勘探中积累的地质资料,系统地研究了与盆地形成有关的构造,并与北美西部盆岭省进行了对比,揭示了二连盆地宽裂陷作用和低拉伸率条件下的伸展构造系统.以上述研究和前人的研究成果为基础,探讨了盆地发育的深部背景.

二连盆地形成的地球动力学背景

[J].

DOI:10.3321/j.issn:0253-9985.2001.02.011

URL

Magsci

[本文引用: 1]

<p>内蒙东部盆地群是发育在海西褶皱基底上的中新生代断陷盆地.目前的盆地面貌是多期次构造叠加的结果.盆地的构造演化经历了早-中侏罗世和早白垩世伸展断陷盆地期、晚侏罗世末和早白垩世晚期构造反转期及晚白垩世以来的整体抬升期5个不同阶段.早-中侏罗世断陷盆地的形成与东亚板块的差异运动和深部作用有关;晚侏罗世末期的构造反转与蒙古-鄂霍茨克洋闭合和大洋板块的俯冲相联系;早白垩世的断陷盆地源于太平洋构造域俯冲过程中所产生的弧后深部作用;早白垩世末期的盆地反转可能是中国东部左旋走滑带作用的结果;而晚白垩世以来则属于区域性的稳定调整过程.</p>

二连盆地层序地层单元统一划分及格架层序地层学

[J].

DOI:10.3799/dqkx.2010.010

URL

[本文引用: 1]

在剖析二连盆地层序地层学研究现存问题的基础上,将构造地层学、成因地层学和层序地层学的理论、方法结合起来,把具有区域对比意义的盆地世代界面和盆地原型界面分别作为一级层序和二级层序的界面,把盆地(或凹陷)原型的每一个裂陷-反转旋回(亚原型)作为三级层序,把沉降-充填单元作为四级层序,尝试在构造-地层格架约束下进行层序地层格架分析,而在层序地层格架约束下进行成因地层格架分析.其优点是既吸取了经典海相层序地层学的等时地层界面、层序旋回和可容空间分析等精髓,又摒弃了不适合陆相裂陷盆地的海平面升降变化及体系域等部分内容,便于建立全盆地统一的层序地层格架,也便于揭示各层序地层单元的沉积特征、沉积演化史和不同构造岩相带的油气成藏条件,有助于提高对有利储集相带和有利储集体分布规律及其区域性差异的认识,进而有助于建立有指导意义的成藏预测模式.通过二连盆地各凹陷的实际分析,建立了可对比的、有规律可循的、统一的分级层序界面系统及层序地层格架.

二连盆地中新生代沉积演化与铀成矿

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1674-3504.2012.04.001

URL

[本文引用: 1]

通过20多年铀矿勘查工作,在二连盆地中一新生代的上侏罗统、下白垩统腾格尔组、赛汉组,上 白垩统二连组、古近系脑木根组和伊尔丁曼哈组等多个层位中发现铀矿化。区内盆地中-新生代盖层经历了由断陷向坳陷转化的盆地演化过程。受坳陷作用的影响, 盆地内腾格尔组盆缘冲积扇或扇三角洲和深湖相,且埋深较大,不利于与铀成矿作用有关的氧化作用的进行;赛汉组为坳陷阶段初期的河流相沉积,古气候为潮湿环 境,还原剂含量丰富,沉积后期古气候转变为干旱-半干旱环境,利于氧化作用进行;二连组、脑木根组和伊尔丁曼哈组形成于干旱-半干旱气候环境,地层总体呈 红色,并含有蒸发盐类矿物,还原能力不足。通过对中新生代沉积演化与铀成矿关系的分析,确定了下白垩统赛汉组为主要找矿目的层位,并对其它找矿目的层铀成 矿条件进行了详细探讨,为区内进一步的找矿工作提供借鉴。

七种放射性测量方法在砂岩型铀矿找矿中的试验

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1672-0636.2007.03.009

URL

[本文引用: 1]

适宜用原地浸出工艺开发的砂岩型铀矿床大多产于厚覆盖的荒漠、戈壁、半丘陵等景观地区。简要介绍近年来在我国西北某砂岩型铀矿床上先后开展的地面γ测量、土壤铀金属量测量、地气(铀)测量、金属(铀)活动态测量、大地气态水铀测量、累积式活性炭吸附氡测量、瞬时式活性炭吸附氡测量等7种放射性测量找矿方法的试验工作及其结果。