0 引言

随着社会的不断发展,各类工程建设及城市地下空间开发、城市地质灾害防治等对于浅地表地质结构探测的需求也越来越大。瞬态瑞利面波(以下简称瞬态面波)方法作为地球物理方法中的一种,具有抗干扰能力强、对地下层状介质及不均匀体具有频散特性等优点,因此在浅层地质结构探测中有较好的应用效果[1

本文通过理论及数值模拟分析,研究了影响面波频散谱计算的因素,进一步通过野外试验研究了锤击震源激发特性及不同重量锤击的频散曲线特征。针对不同震源位置激发采集的瞬态面波数据计算出的频散曲线存在差异的问题,提出了瞬态面波探测多频散谱融合方法,该方法能够降低不同位置激发时频散谱特征差异的影响,对于利用瞬态面波探测浅地表地质结构具有较好的实际应用价值。

1 相移法计算频散曲线原理

目前,多道瞬态面波法在提取频散曲线时常用相移法计算频散谱。相移法是1998年由Park等[21]提出的一种计算多道瞬态面波频散曲线的方法,该方法具有简单、高效、高频频散曲线清晰等特点。式(1)为根据相移法推导出的频散谱计算公式:

式中:φ=

通过式(1)可以看出,在将每一道面波数据做傅里叶变换后,时间域面波信号中不同频率的信息已经被分为振幅谱与相位谱,其中振幅谱包含振幅衰减、球面扩散、各向异性等信息,频散信息包含于相位谱中,振幅谱中不包含面波频散信息。而在面波频散曲线的提取过程中,最为重要的是相位谱信息,振幅谱可以忽略,因此,利用面波数据计算频散曲线时,只要噪声信号对不同频率的相位信息没有产生较大的干扰,就可以计算出准确的频散曲线。

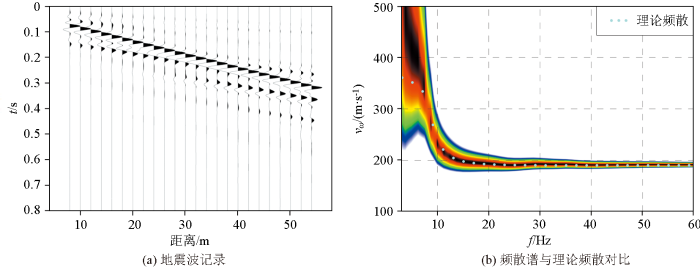

2 数值模拟测试

为了进一步分析相移法计算多道瞬态面波频散曲线时不同程度干扰波对频散谱的影响,设计了两层层状介质模型,利用高阶有限差分进行数值模拟[22],然后通过增加不同强度的噪声来计算频散谱并与理论频散曲线进行对比,从而分析不同强度的噪声对面波频散谱的影响。两层介质模型大小为80 m×30 m,第一层介质参数为:纵波速度vP1=800 m/s,横波速度vS1=200 m/s,密度ρ1=2.0 g/cm3,厚度5 m;第二层介质参数为:vP2=1 200 m/s,vS2=400 m/s,ρ2=2.0 g/cm3。正演模拟时偏移距15 m,采样间隔0.1 ms,网格间距0.5 m,采样长度0.8 s,震源采用25 Hz雷克子波。图1a为模拟得到的多道面波记录,对该模拟数据利用相移法计算出的频散谱与理论频散曲线对比如图1b所示。从图中可以看出在无噪声情况下模拟数据频散谱中最大值与理论频散曲线基本一致,这也说明了数值模拟的正确性。

图1

图1

两层介质模型正演模拟地震波记录及频散谱

Fig.1

Seismic wave record and frequency spectrum analysis of forward modeling in a two-layer medium model

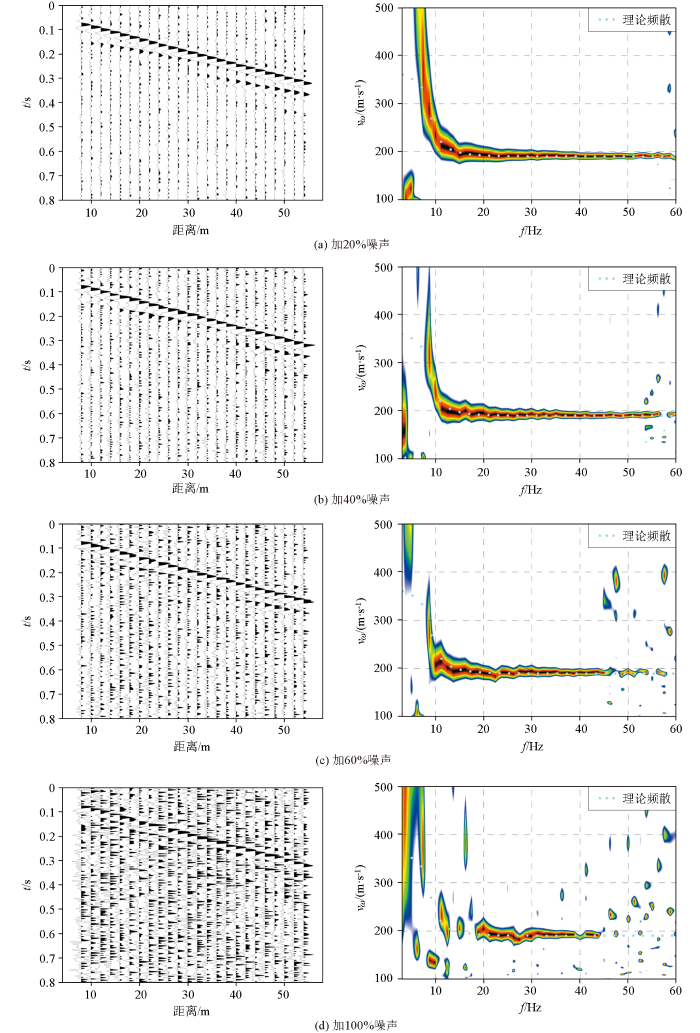

为了进一步研究噪声对频散谱的影响,特在模拟的面波记录中增加了不同强度的噪声。由于常规的随机噪声表现为高频特征,与实际面波探测中所接收到的干扰波有所不同,因此本次设置的噪声数据采用多个频率、不同初始相位的正弦波叠加,其中频率范围设定在1~120 Hz,初始相位在0~2π,随机抽取300组不同频率和相位合成噪声数据。图2为添加不同噪声情况下的地震面波记录以及计算出的频散谱与理论频散值对比。在图2a、b的地震记录中可以明显看出有效面波信号;从其频散谱中可以看出仅在图2d的58 Hz附近频散谱有断开,但总体频散谱中能量最强分布与理论频散曲线基本对应,这也说明添加20%、40%噪声对计算频散曲线基本没有影响。图2c中添加了60%的噪声,从记录中基本能够看到面波信号,同时噪声也相对增强,频散谱中在9 ~10 Hz段能量谱有所变形,在48~60 Hz段能量谱不连续,但总体趋势未发生较大改变。图2d中添加了100%的噪声,即噪声信号和有效面波信号的能量一样,此时从面波记录中勉强能看到具有线性特征的面波信号;而频散谱显示仅在19~43 Hz段与理论频散曲线基本一致,其余频段仅有部分频点能计算出正确的频散谱。

图2

图2

添加噪声后的地震波记录及频散谱

Fig.2

Seismic wave record and dispersion spectrum after adding noises

通过上述数值模拟测试可以看出,面波具有较强的抗噪声能力,一般情况下在地震波记录中只要能够看出面波信号,在面波信号强度大于2倍噪声(信噪比为3 dB)时,利用多道面波分析方法就能够计算出有效的频散曲线。

3 多频散谱融合方法技术

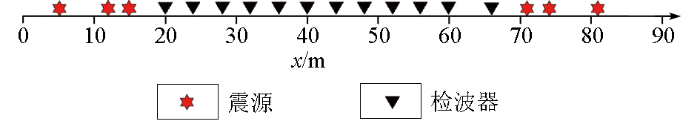

图3

图4

图4

多偏移距面波观测系统示意

Fig.4

Schematic diagram of a transient surface wave observing system with multiple offset distances

3.1 不同偏移距频散分析及多频散谱融合技术

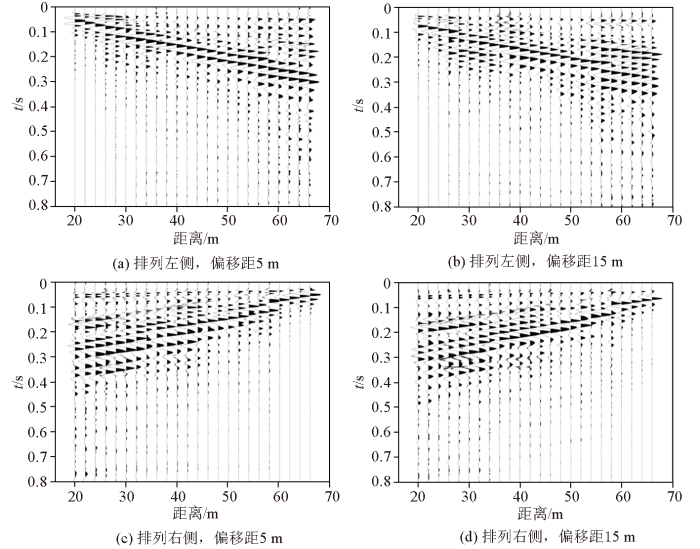

图5为16磅大锤激发得到的不同偏移距的地震波波场记录(地震波记录基本相似,为了节约篇幅仅展示2个偏移距),从左右两边5 m和15 m的地震记录中可以明显看出面波非常发育,面波所特有的低频、低速、强能量以及扫把状的频散特征都有很好的反映。在不同偏移距的地震波场记录中能够看出波组特征稍有不同,在排列右侧激发所接收到的地震波场波组多于左侧所激发的地震波波组。

图5

图5

不同偏移距地震波记录(16磅锤)

Fig.5

Seismic record with different offsets (16-pound hammer)

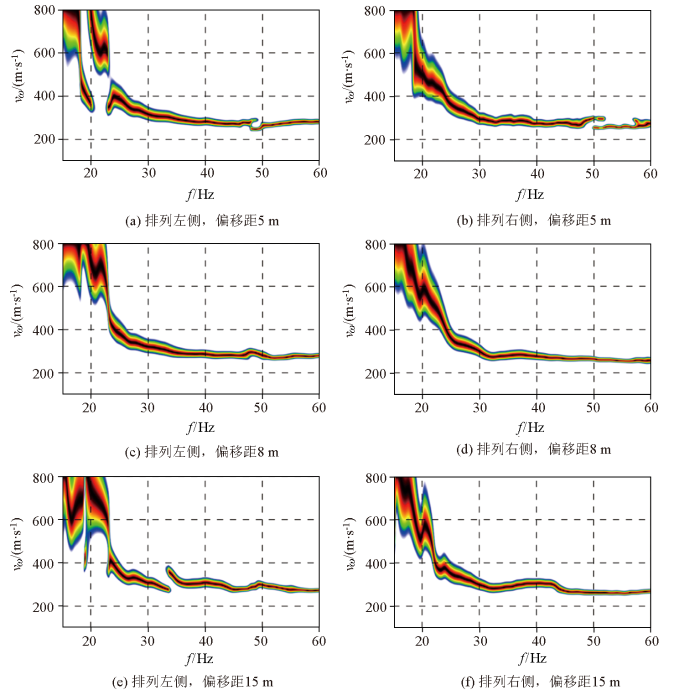

对于震源在不同偏移距位置激发所接收到的地震波,利用相移法计算其频散谱,结果如图6所示。从图中可以看出:不同偏移距的面波数据都能够用于频散谱的计算,所得到的频散谱连续性较好,其有效频段在20~60 Hz之间,低频段(深部)相速度较高,高频段(浅部)相速度较低,这也与实际地层特征一致。进一步分析可以看出,在排列左侧,不同偏移距激发所得到的频散谱在20~24 Hz频段的相速度为400~700 m/s,而在排列右侧该数据为400~500 m/s,这表明在排列两端激发时所获得的频散谱有一定的差异;在24~60 Hz频段,相速度整体在260~400 m/s,相对而言差异较小。

图6

图6

不同偏移距计算得到频散谱(16磅锤)

Fig.6

Dispersion spectrums with different offsets(16-pound hammer)

图6中可以看出不同位置激发得到的频散谱会有一定的差异,这一现象在多次面波探测中都有发现,即便是在偏移距足够大、符合面波探测要求的情况下也会发生,这说明面波的激发与激发位置所在的地表介质有很大关系。但是,从宏观上观察发现不了地表介质的差异,至于机理方面的研究,目前还无法深入进行。

Xu等[20]通过简化的两层模型给出了瞬态面波在数据采集时最小偏移距公式:

式中:x为最小偏移距,h为第一层厚度,vP和vS分别为第一层的纵波和横波速度。在实际瞬态面波数据采集中,层厚和纵波、横波速度是未知的,因此该公式在实际面波探测中实用性不强。目前,常规做法是在数据采集时采用多个不同偏移距激发,在数据处理时从多个数据中挑选一个频散谱,相对连续提取频散曲线,但这样的处理方式有可能得到的结果与实际的地下结构有所差异。

针对目前瞬态瑞利面波存在的不同震源位置激发对频散谱的影响,本文提出了一种多频散谱融合的方案,即在面波采集时在排列两端不同位置激发地震波并采集多个偏移距面波数据,将多个面波数据计算的频散谱根据不同的权重按式(3)进行叠加融合,最后再对叠加融合后的频散谱提取频散曲线并做反演。

式中:Fm(ω,vω)为N个不同偏移距激发所计算出的叠加融合频散谱;Wi为不同偏移距频散曲线的权重,权重在0~1之间,权重的大小可根据单个频散曲线频散谱质量给予赋值;Fi(ω,vω)为单个震源激发所计算出的频散谱。

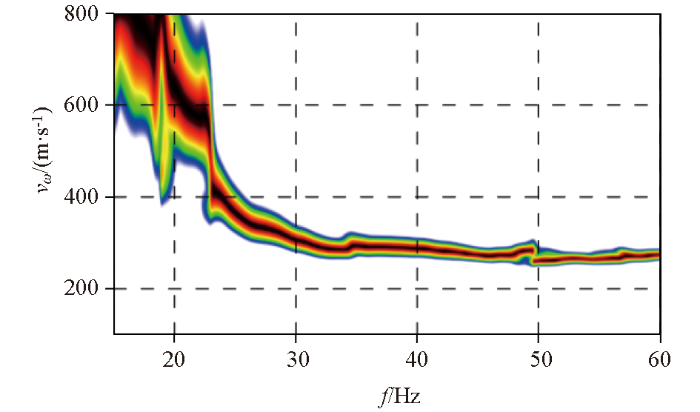

图7

图7

不同偏移距频散谱叠加融合频散谱

Fig.7

A dispersion spectrum obtained by merging dispersion spectrum with different offsets

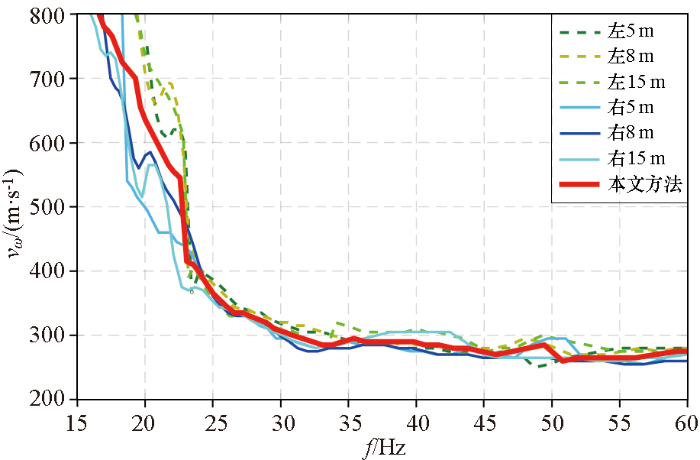

相比于频散曲线的叠加平均,利用多频散谱进行叠加融合的优势在于不受单个频散异常值的影响,能够融合多个偏移距的相速度。图8为不同偏移距频散曲线与叠加融合后的频散曲线对比,从图中可以清晰看出:在16~22 Hz段,排列左右两端激发得到的相速度值有差别,在排列左侧激发计算得到的相速度(虚线表示)大于右侧激发的相速度(实线表示),且两边不同偏移距都表现出同样特征;与平均值相比,左右两边相速度差值在21 Hz处最大,达到37%,而在22~60 Hz段左右两边激发得到的相速度值相差较小,最大处也仅有10%。图8中红色线为利用本文所提出的叠加融合方法所提取的频散曲线,与单个偏移距频散曲线对比可以看出,叠加融合所获得的相速度值介于左右两侧激发所计算得到相速度值之间,也就是对不同偏移距所得频散曲线做了综合处理,这样就避免了常规处理只取某一侧一个偏移距激发所得到的频散曲线进行反演时产生误差。从试验结果可以看出,本文所提出的多偏移距频散谱融合叠加方法可以减小由于震源激发所产生的频散曲线差异,从而更加准确地获得地下地质结构信息。

图8

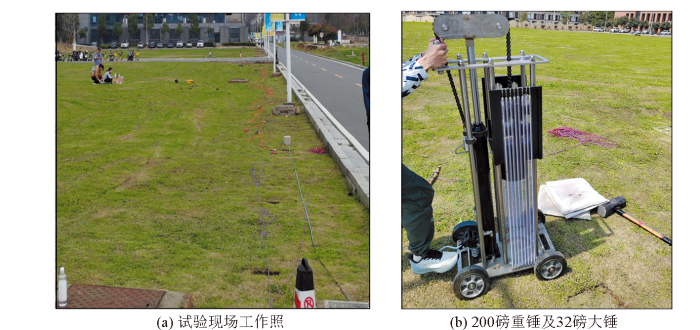

3.2 不同质量震源激发面波分析

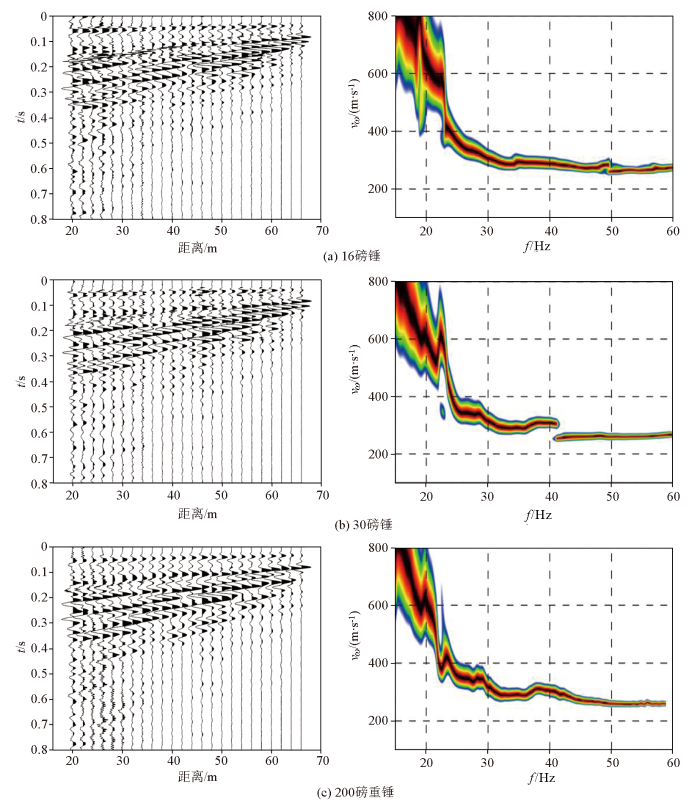

在面波勘探时,采用多大质量的震源、如何判定采集数据质量都是大家所关心的。本文通过不同质量锤击震源试验来分析频散谱,结合前面的数值模拟测试来进一步分析瞬态面波数据采集时锤击质量的选择及面波记录是否符合要求。试验参数除激发位置外其余都与前文相同,由于试验场地覆盖层相对较薄,因此在激发时增大了偏移距。激发位置在排列右侧86 m处(偏移距20 m),分别用16磅、30磅和200磅重锤激发,最大炮检距为66 m。

图9为不同质量锤击震源激发得到的地震波波场记录及利用相移法计算的频散谱(地震记录在成图时做了道归一化)。从地震记录中可以看出,直达波、折射波和面波都比较清晰,面波成扫把状且能量强于体波;由于试验场地距离马路约100 m,马路与测线平行,路上车辆较多,因此在面波后续还能看到一些噪声。

图9

图9

不同质量锤击震源激发得到的地震波记录及其频散谱

Fig.9

Seismic wave record and dispersion spectrum obtained using hammer sources of different weights

从3种不同质量震源激发得到的地震波记录看,200磅重锤的地震记录干扰最小,初至清晰,面波受到的干扰最小;相比而言,16磅大锤激发得到的地震波记录中噪声相对较强,但也能够看出面波特征,尤其是在离震源最远的一道也能够分辨出面波信号;30磅大锤所得到的地震记录质量介于两者之间。从频散谱图中可以看出,3个地震记录都能够获得较好的频散谱且频散特征基本一致,尤其是16磅大锤所激发的面波记录中虽然噪声相对较大,但也能计算出较好的频散谱。这一结果与前面相移法理论分析及模拟测试结果一致,即对于多道面波计算频散谱时相位信息最为关键,只要采集的面波信噪比达到一定要求,能够准确识别出相位信息,就能计算出较准确的频散曲线。在这种情况下,增大锤击质量对于提高频散曲线的精度所能发挥的作用是有限的,但对于覆盖层较厚、干扰较大的情况而言,则需要使用更大质量的锤击震源,以满足面波数据采集时能够采集到较高信噪比数据的要求。

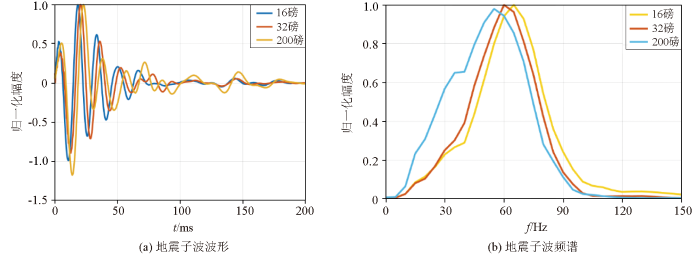

为了分析不同质量锤击震源所激发地震波的特性,将不同质量锤击所接收到的地震记录中离震源最近的一道(本文测试中采用图9地震波记录的第24道)来提取地震子波[23]。从图10a可以看出:3种子波为最小相位子波,形态基本相似,但周期略有差异,重锤子波周期最大,16磅锤子波周期最小。将3个子波信号做频谱分析,从图10b中可以看出:重锤所激发的地震子波频段相对较低且宽,16磅锤和30磅锤所激发的地震子波频谱宽度基本相同,但频谱峰值频率16磅锤为65 Hz,而30磅锤为60 Hz。从不同质量锤击所获得的地震子波分析可知,锤的重量越大,所激发出的地震信号的频率相对就低,面波频率越低则探测深度越深。因此,对于覆盖层较厚或探测目标体较深的情况,采用质量较大的锤击震源能够采集到较好的面波数据。

图10

图10

不同质量锤击震源提取的地震子波波形及其频谱

Fig.10

Seismic wavelet waveforms and frequency spectrums obtained using hammer sources of different weights

在野外面波数据采集时,一般情况下面波信号的能量大于2倍噪声能量就能够计算出较好的频散谱,因此,数据采集所需要的震源质量需要根据采集面波波场记录来选择,如果小锤采集的面波记录能够满足前面所述的要求,则一般不需要更大质量的震源。虽然重锤所激发的地震子波频率相对较低,但频散谱的计算主要是与信号相位密切相关,采集到的面波信号满足信噪比需求后,再增大震源的重量,对于频散谱的质量没有更大的提升作用。

根据式(2),一般情况下面波探测表层为土层或全风化层,如果泊松比给定为0.4,则vP/vS=2.45,将其代入最小偏移距公式则得到x≈h。这样可以简化认为当表层为土层或全风化层、其泊松比为0.4时,面波采集的最小偏移距约等于探测的目的层深度。

结合本文研究结果,对于瞬态瑞利面波野外采集的最佳方案推荐如下。

1)瞬态面波野外数据采集时,在检波器排列两端采用多个偏移距(偏移距大于所要探测的目的层深度)激发并采集瞬态面波,具体震源激发位置数量可根据现场采集条件确定,但最少要在排列左右两端各有一个点激发。

2)如果场地条件较好,可以多采集几个不同偏移距的瞬态面波记录,在数据处理时采用多频散谱叠加融合方法可以提高频散曲线精度,从而提高瞬态面波探测的准确度。

3)对于震源质量选择,可以通过查看最大偏移距所采集的波形记录中能否分辨出面波信号来确定。尤其是距离震源最远的检波器信号,如果在采集数据时不能有效识别出面波信号,则需要增大震源质量。

4 结论

针对瞬态面波数据采集时震源在不同偏移距激发所采集的面波数据计算出的频散曲线存在差异这一问题,通过理论分析、数值模拟及野外试验等方式,研究了不同激发位置对面波频散曲线的影响并提出了相关的解决方案,从而提高了瞬态面波法在浅层地质结构探测中的探测效果。通过本文研究可以得到如下结论:

1)瞬态面波法在数据采集时,不同位置激发所采集的面波数据计算的频散谱,在某些频带其相速度值有所差异,这一差异产生的原因主要与震源位置的地下介质相关。

2)针对震源位置不同所获得频散曲线存在差异的问题,提出了基于多偏移距频散谱叠加融合的方法,该方法能够有效减小频散曲线提取的误差,提高面波勘探的准确性。

3)频散谱计算与面波信号的相位最为相关,与振幅关系相对较小,在瞬态面波采集时,选择的锤击质量能够激发的面波信号能量大于2倍噪声(信噪比大于3 dB)时就能计算出较好的频散谱。

参考文献

瑞利面波勘探的过去、现在和未来

[J].

Past, present and future of Rayleigh surface wave exploration

[J].

地球物理联合探测在识别岩溶地面塌陷精细结构中的应用——以武汉市为例

[J].

Application of the integrated geophysical methods in the fine exploration of karst collapses:A case study of Wuhan City

[J].

高频面波方法的若干新进展

[J].面波多道分析方法(MASW)通过分析高频瑞雷波确定浅地表剪切波速度.在过去的20年中, 由于该方法具有非侵入性、无损、高效及价格低的特点, 越来越受到浅地表地球物理和地质工程学界的重视, 视为未来最有希望的技术之一.这篇综述论文将介绍中国地质大学(武汉)浅地表地球物理团队近年来在研究高频面波的传播理论和应用中取得的部分成果.非几何波是一种仅存在于浅地表介质, 尤其是未固结的沉积物中的独特的地震波.它的存在对快速而准确地获得表层S波速度有一定价值.我们的研究表明非几何波是一种具有频散特性的泄漏波.泄漏波的存在可能导致将其误认为瑞雷波的基阶或高阶能量, 从而造成模式误判.这种模式误判会导致错误的反演结果.我们通过求取高基阶分离后的瑞雷波格林函数证明虚震源法瑞雷波勘探的可行性.这个结果将极大地降低野外瑞雷波勘探成本.勒夫波多道分析方法(MALW)中未知参数比瑞雷波的少, 这使得勒夫波的频散曲线比瑞雷波的简单.因此, 勒夫波反演更稳定, 非唯一性更低.勒夫波数据生成的能量图像通常比瑞雷波的清晰, 并具有更高的分辨率, 从而可以更容易地拾取精确的勒夫波的相速度.利用雅克比矩阵分析波长与探测深度的关系表明对相同波长的基阶模式而言, 瑞雷波的探测深度是勒夫波的1.3~1.4倍; 而两种波的相同波长的高阶模式波的探测深度相同.我们也尝试了时间域勒夫波反演.按照勒夫波分辨率将地球模型剖分成了不同尺寸的块体, 利用反卷积消除了地震子波对勒夫波波形的影响, 通过更新每个块体的S波速度来拟合勒夫波波形, 从而获得地下S波速度模型.该方法不基于水平层状模型假设, 适用于任意二维介质模型.

New findings in high-frequency surface wave method

[J].

Local site characterization and seismic zonation study by utilizing active and passive surface wave methods:A case study for the northern side of Ankara,Turkey

[J].

瞬态瑞雷面波勘探中隐伏溶洞的响应特征研究

[J].

Response characteristics of covered karst cave in transient Rayleigh surface wave exploration

[J].

浅层地下空间探测中的多道面波谱分析法

[J].

Multichannel surface wave spectral analysis in shallow underground space prospecting

[J].

近地表弹性介质瑞利波勘探研究进展与展望

[J].

Recent advances and prospects of near surface elastic Rayleigh waves

[J].

多道瞬态面波在LNG罐区地基勘察中的应用

[J].

Application of multi-channel transient surface wave in settlement investigation of LNG tank farm

[J].

噪声地震学方法及其应用

[J].

DOI:10.6038/cjg20150803

[本文引用: 1]

基于背景噪声的地震方法发展迅速, 已广泛应用于全球和区域地球内部结构研究、浅地表地质调查及油气田勘探开发.本文简要介绍了背景噪声的来源, 回顾了噪声地震学的发展历程.给出了基于背景噪声的全波场和面波格林函数恢复的公式, 较为详细综述了噪声源的分布和记录台站间距对格林函数恢复的影响.讨论了两台站互相关法和空间自相关法获取面波频散特性的区别与理论连接.对基于噪声的面波层析成像法、程函方程层析成像法、空间自相关法的原理进行了总结.介绍了噪声地震学方法在各领域特别是浅地表方面的应用现状.最后简要展望了噪声地震学的发展前景.

Methods of ambient noise-based seismology and their applications

[J].

基于矢量波数变换法(VWTM)的多道Rayleigh波分析方法

[J].在近二十年来,多道面波分析法(MASW)由于其便捷、高效等特性在浅层地震勘探领域得到了广泛的应用.本文基于多道面波勘探的采集方式,提出了一种新的面波多道分析方法——矢量波数变换法(VWTM).该方法通过对震源的近似,基于水平层状模型得到台站与震源间近似格林函数,然后进行矢量波数变换得到含有高阶模态Rayleigh波(频率-相速度)频散能量图.本研究首先利用合成地震数据到频散能量图与理论频散曲线进行叠加分析该方法的有效性和正确性;然后与相移法进行对比分析,我们发现在频散能量图中VWTM法对基阶、高阶模态成像均具有更高的分辨率和成像质量;最后我们将其应用于实际多道瞬态面波探测中,通过与相移法进行对比分析,发现VWTM法是一种方便、实用、有效的Rayleigh波频散提取方法.VWTM法提取多模态的Rayleigh波频散特征具有巨大潜力,可为基阶、高阶面波频散联合反演提供丰富的高阶模态频散信息.

Multi-channel analysis of Rayleigh waves based on the vector wavenumber tansformation method(VWTM)

[J].

基于矢量波数变换法的主动源瑞雷波多模式提取方法在近地表地层结构探测中的应用研究

[J].

Application research of active source Rayleigh wave multi-mode extraction method based on vector wavenumber transformation method in near surface stratigraphic structure detection

[J].

Surface-wave observations after integrating active and passive source data

[J].

Pseudo-linear-array analysis of passive surface waves based on beamforming

[J].

Improving the retrieval of high-frequency surface waves from ambient noise through multichannel-coherency-weighted stack

[J].

DOI:10.1093/gji/ggab253

[本文引用: 1]

Seismic interferometry is becoming increasingly popular in urban areas due to its ability to retrieve high-frequency surface waves from abundant anthropogenic seismic noise, hence the need for advanced processing schemes in resolving complex environments. Stacking noise cross-correlation functions is an essential step for the successful retrieval of surface waves and some nonlinear methods are developed for attenuating incoherent noise; however, these methods are susceptible to waveform distortions. In addition, a lot of attention has been focused on the improvement of the pairwise noise cross-correlation functions, while the spatial coherency of waves is less utilized. We obtain the multichannel coherency by summing the local phase coherencies in a time window and propose the multichannel-coherency-weighted stack method for accelerating the retrieval of high-frequency surface waves. A synthetic test and a real-world three-component example demonstrate the superiority of the proposed method over both the linear stack and the phase-weighted stack methods in obtaining cleaner surface waves and more accurate dispersion measurements. Our method is not limited by waveform distortions owing to its linearity. Furthermore, the proposed method has the potential to be extended to body wave retrieval from ambient noise by adjusting its parameters.

S-wave velocity structure of the Taichung basin,Taiwan,estimated from array and single-station records of microtremors

[J].

利用背景噪声互相关研究汶川地震震源区地震波速度变化

[J].

Temporal changes of seismic velocity around the Wenchuan earthquake fault zone from ambient seismic noise correlation

[J].

Delineating Shallow S-wave velocity structure using multiple ambient-noise surface-wave methods:An example from western Junggar,China

[J].

城市微动高阶面波在浅层勘探中的应用:以苏州河地区为例

[J].

DOI:10.6038/cjg2020N0202

[本文引用: 1]

频率-贝塞尔变换方法(Frequency-Bessel Transform method,简称F-J方法)是一种分析微动信号的新方法,由于该方法采用频率矢量波数变换处理水平层状各向同性弹性模型中时空平稳随机分布的微动信号,所以从理论上可以提取出清晰的瑞利波基阶和高阶模态频散曲线,但是目前还没有相关的野外实验对此进行研究和应用.本文首先采用该方法对上海市苏州河地区采集的城市微动信号进行处理获得了频率-相速度谱,然后提取了多模态瑞利波频散曲线,最后通过粒子群算法对频散曲线进行联合反演,得到了浅地表0~70 m深度范围的S波速度结构,并且利用钻孔数据对反演的速度结构进行了验证.另外,本文还通过对比F-J方法和传统的SPAC(SPatial AutoCorrelation method)方法分别提取的频散曲线,展示了F-J方法在处理城市微动信号方面的优势.本文研究结果表明:(1)F-J方法可以从少量台站(21个台站)短时记录(1小时)的微动信号垂直分量中提取出清晰的基阶和高阶模态瑞利波频散曲线;(2)F-J方法提取的高阶模态频散曲线比传统SPAC方法提取的更加清晰,高频部分(>13 Hz)优势更为明显;(3)联合基阶和高阶模态频散曲线反演的浅地表速度结构更加精确,可以分辨出第四系沉积层中物性相差较小的速度界面和低速异常,在城市浅地表精细结构成像方面具有较好的应用前景.

Application of high-order surface waves in shallow exploration:An example of the Suzhou river,Shanghai

[J].

主动源面波采集装置改进及在地铁施工勘察中的应用

[J].

Improvement in active-source surface wave acquisition device and its application in subway construction exploration

[J].

Quantitative estimation of minimum offset for multichannel surface-wave survey with actively exciting source

[J].

Multichannel analysis of surface waves

[J].

Numerical investigation of implementation of air-earth boundary by acoustic-elastic boundary approach

[J].