0 引言

李世民是我国封建社会杰出的政治家、军事家,开创了“贞观之治”,奠定了大唐帝国文明昌盛的基础。昭陵作为中国规模最大、陪葬墓最多的帝王陵园,是“贞观之治”的实物见证,是了解、研究唐代乃至中国君主立宪制社会政治、经济、文化难得的文物宝库;其墓葬礼制在中国历史长河中具有重要的地位,盗或被盗社会关注度极高,但目前昭陵景区的开发、旅游热度与其历史、文化价值极不匹配。本次将在韦贵妃墓开展综合地球物理方法试验的基础上,有针对性地选择方法技术开展昭陵地宫精细探测工作,研究并再现地下遗址景观,结合景区旅游发展需求开发特色地学产品,以助推昭陵文化旅游事业发展。

目前已确定的昭陵陪葬墓有200余座,这些墓依构建形式可以分为五类:① 因山为墓;② 覆斗型封土墓;③ 山形封土墓;④ 圆锥型封土墓;⑤ 墓而不坟,无封土墓;其所代表的墓主地位和与太宗李世民的关系亲疏依次降低,其中与主陵一样因山为墓者,只有唐初名臣魏征之墓和太宗后期主掌后宫十余年的韦贵妃之墓,是最高等级的陪葬墓制,同时韦贵妃墓也是距离主陵九嵕山最近一座的陪葬墓,属于九嵕山余脉,距离昭陵仅一沟之隔,见图1。

图1

从韦贵妃墓的考古发掘过程看,除了进入墓室直接发掘外,常规文勘手段(即使用洛阳铲钻探)在此处非常受限:韦贵妃墓实际埋深超过10 m,地宫开凿于奥陶系唐王陵组砾岩、含砾页岩山体中,洛阳铲无法进行全面探测;2006年陕西省考古研究院和礼泉县昭陵博物馆在勘测和钻探工作中发现,墓室上方地表只有约1 m厚的夯土层,或出于防盗考虑,或为开挖后封填便利,其下便是夹杂岩块的土层,常规钻探工作只能到此为止。地球物理勘探是利用物理学的基本原理和参数,探测地下不均匀体的方法[4]。多年来,在地质调查、矿产勘查等方面应用甚广,在工程勘察方面也取得非常多的成果,同样,地球物理探测方法也适用于文物勘察,地下文物遗存由于人工挖掘、修建、埋藏,破坏了原始地层的结构,与周围土层或岩石存产生了物理性质差异,成为地下的局部不均匀体[5,6,7]。但是,相较传统的地质问题,地下文物遗址在规模、分布范围上往往比地质体、构造等空间规模小的多,而且文物勘测的对于分辨率和精度要求较地质问题更高,因此对于地球物理考古工作,既有其可行性,又具有非常大的挑战性[8,9]。

1 工作方法

1.1 韦贵妃墓形制及工作布置

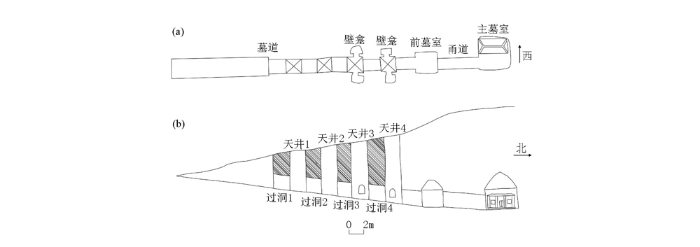

韦贵妃墓凿山为陵,地宫由墓道、过洞、天井、前甬道、前墓室、后甬道和主墓室组成,见图2,甬道和墓室地面、墙壁和顶壁均由条砖垒砌,墙壁和顶壁涂抹白灰并绘有壁画,壁龛中有陶俑等陪葬文物。

图2

图2

韦贵妃墓形制与结构

Fig.2

The shape and structure of Wei imperial concubine’s mausoleum

韦贵妃墓所处山梁近南北走向,东西跨度较窄(约80 m),地宫南北向构建,平面长约46 m,墓道宽约2 m、甬道宽约1.6 m,主墓室约4.7 m×4.6 m,墓室为穹窿顶,最高处达5.12 m,墓室地面距离地表约15 m。回填地宫由下至上形成含砾杂填土和薄夯土层[1]。

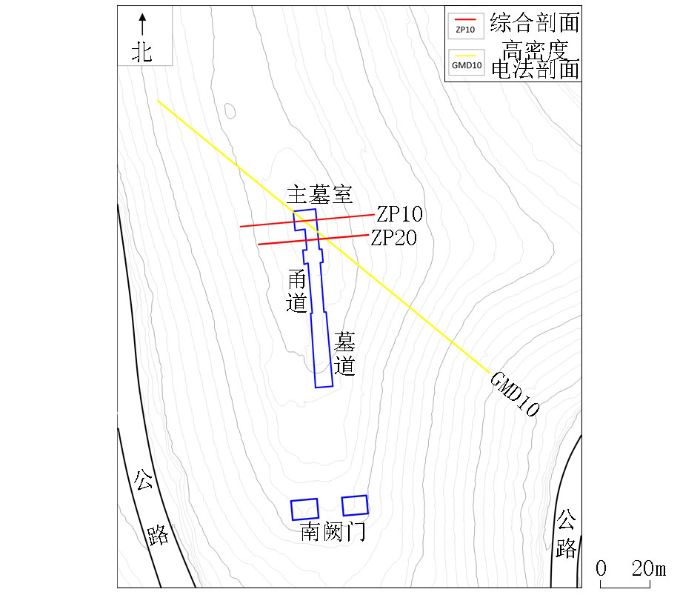

由于韦贵妃墓SN向展布,本次综合剖面穿过地宫顶部EW向或斜交布置。在主墓室和后甬道顶部分别布置了两条综合剖面ZP10和ZP20,开展重、磁、地质雷达和氡气测量工作;受地形限制,高密度电法剖面GMD10与主墓室斜交,方向130°,剖面中心位于主墓室上方,以期探测墓室完整结构,工作布置见图3。

图3

1.2 地面高精度重磁测量

从地球物理探测的角度看, 发掘后的韦贵妃墓地宫为一个埋藏于砾岩中的规则空洞,内有条砖卷砌的内壁,上覆有含砾石的杂填土和厚约1 m的夯土层,反映在地表即可形成低重和高磁异常[14]。本次工作使用加拿大SCINTREX公司CG-5型重力仪和美国玻璃球公司EREV-1型质子磁力仪,完成重磁ZP10剖面17 m,点距0.5~2 m不等,测点22个,重磁ZP20剖面14 m,点距0.5~2 m,测点17个。

1.3 高密度电阻率法

1.4 地质雷达

本次工作使用加拿大凤凰公司的pulse EKKO PRO地质雷达系统在ZP10剖面完成探测,测线长度25 m,使用50 MHz主频天线,0.2 m点距。

1.5 氡气测量

本次土壤氡浓度测量技术采用的仪器为石家庄核工业航测遥感中心研发的HDC型高灵敏度环境测氡仪,取气深度为40~60 cm,采样和测量时间均为2 min;采样点距为0.5~2 m,其中ZP10剖面完成测点18个,长度35 m;ZP20剖面完成测点29个,长度24 m。

2 探测成果分析

2.1 地面高精度重磁测量结果分析

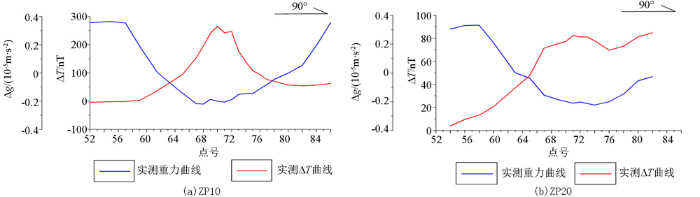

图4

图4

重磁实测异常曲线

Fig.4

The curves of measured gravity anomalies and magnetic anomalies

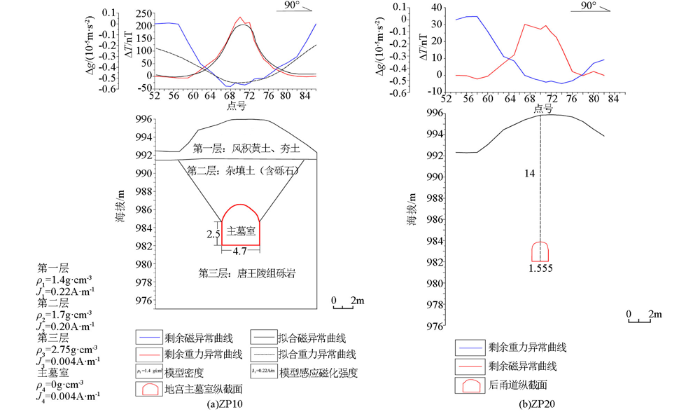

图5

图5

重磁异常推断解释

Fig.5

Results interpretation base on gravity anomalies and magnetic anomalies

本次对地宫地表附近风积黄土、夯土、杂填土和地宫内部条砖进行了磁化率测量,风积黄土的磁化率在150×10-5 SI左右,夯土的磁化率为(150~550)×10-5 SI,杂填土磁化率略低于夯土,而唐王组砾岩基本无磁性,低于10×10-5 SI;地宫卷拱的条砖磁性变化大,表现为强磁性,但其规模小,埋深大,对地表磁异常的贡献可忽略不计。在借鉴秦皇陵物性资料的基础上,在韦贵妃墓顶部采用大样法测量了3个夯土标本,密度均值为1.4 g/cm3,唐王陵组砾岩工作区采集了近200块,统计均值为2.75 g/cm3,而杂填土未出露地表只在地宫甬道顶部盗洞中可见,没能测量其密度值。从以上物性资料可以看出,风积黄土、夯土和杂填土相对大范围分布的基岩表现为强磁、低密度特征。

基于上述物性资料,结合文物部门考古勘探资料和地宫形制实地调查结果,定性认为如此强度的重磁剩余异常具有“同源性”,与大规模的风积黄土、夯土和杂填土关系密切。利用RGIS软件进行了2.5D重磁联合正反演拟合,见图5,把ZP10地下划分为三层工程地质结构,分别为:风积黄土、夯土层,杂填土层和唐王陵组砾岩,这三层工程地质层正演的重、磁异常强度与曲线异常强度基本吻合,只是由于剖面长度有限,两侧背景区拟合程度误差较大。地宫本身引起的重磁异常低于测量精度,可忽略不计。经过后甬道的ZP20剖面剩余重力异常极值与ZP10基本相当,但磁异常极值明显减小为29 nT,与夯土层的不均匀分布有关。

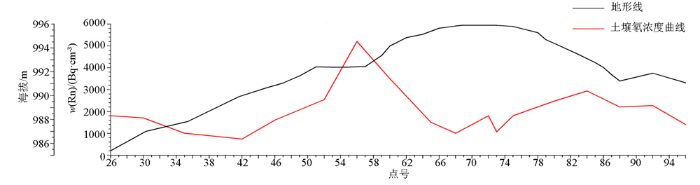

2.2 土壤测氡结果分析

图6

图7

从图5可以看出异常极值点对应地宫东西两侧的开挖边界,也就说明了地宫顶部的封土和唐王组砾岩的接触面为氡气上移的通道,在地表有夯土覆盖,储气条件好,进而形成了明显的氡浓度异常。需要说明的是,两条剖面西侧异常极值大于东侧,这与54~56点之间为现代通行小路有关,地表黄土固结程度高,储气条件相对好。

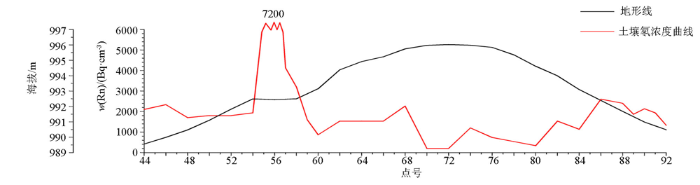

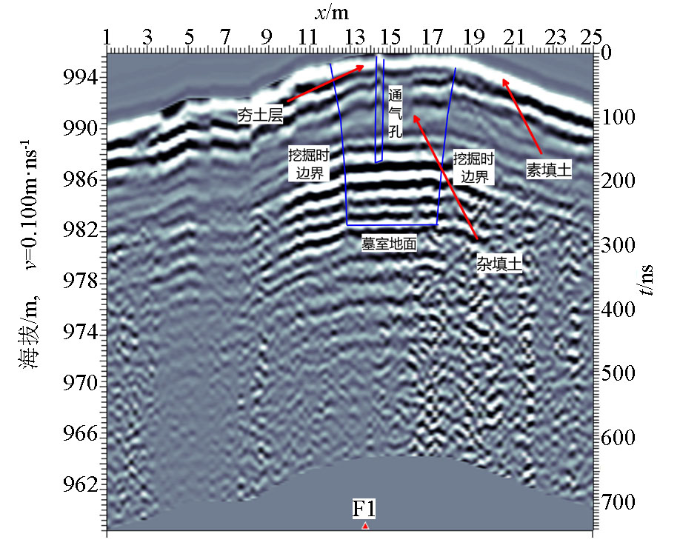

2.3 高密度电阻率法结果分析

由于地形限制,高密度剖面GMD10与墓室斜交,但剖面中心大致经过主墓室中心,剖面长度120 m也保证了可以完整探测到墓室底部(深约15 m),电阻率反演结果如图8所示。

图8

图8

GMD10电阻率反演断面解释推断

Fig.8

The inversioned resistivity profile and interpretation map

主墓室地面海拔约982 m,由于剖面与墓室斜交,墓室在剖面上的投影宽度约7~8 m;上述墓室空间位置在GMD10剖面上对应电阻率断面图中段高阻中心,电阻率幅值大于16×103 Ω·m,且该异常中心位置与墓室空间位置吻合度高,可见高密度电法对主墓室结构反映明显。另据韦贵妃墓考古发掘与勘探资料,墓室上方夯土层厚约1 m,其下开始出现砾石,且砾石与墓室内基岩岩性相同,极有可能为开凿墓室的砾石与素填土混合后回填形成(韦贵妃墓墓室、天井等结构均为从地面开挖后再回填的修建方式),因此,墓室顶部表层存在电阻率较小的夯土层,虽然较薄,但是其电阻率较含砾杂填土小的多,从而导致地表0~5 m电阻率偏小,其下随着杂填土中砾石越来越多,电阻率逐步增大。这些事实与高密度电阻率断面显示的信息相符。

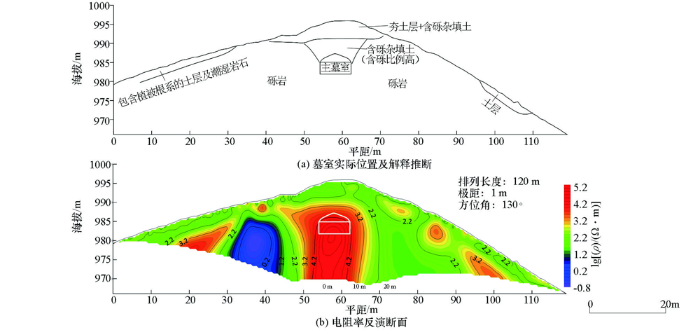

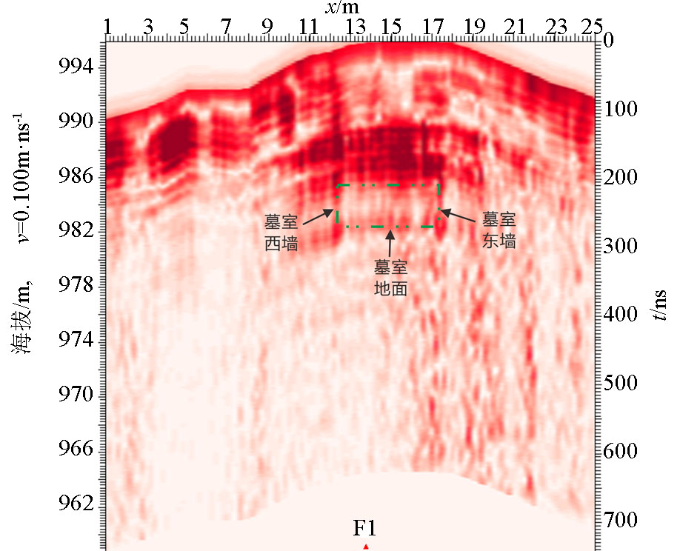

2.4 地质雷达结果分析

图9

图10

图10

ZP10剖面地质雷达瞬时振幅解释推断

Fig.10

The inversion of GPR instantaneous amplitude map

从图9可以看到,在测线中部水平位置12.5~17.4 m,海拔982~987 m区域,可见明显的强反射同相轴,有多次反射现象,且存在微弱绕射特征,其位置正对应墓室范围,可见雷达已明显探测到墓室结构。沿墓室东西两壁向地表追踪,将各同相轴上的强振幅点、错段点连接起来,形成一个近似“水桶状”的异常区,即水平位置12~18 m,海拔988~994 m范围,该区域内反射同相轴振幅较两侧弱,可以推测此处即为封填墓室的杂填土,其中包含砾石,造成散射,叠加振幅减弱;在向地表靠近,水平12~18 m,海拔994~996 m之间,反射同相轴又明显增强,但频率降低,结合地面钻探可知,此处即为地表夯土层,土质致密紧实,与周围素填土不同。

在瞬时振幅属性剖面(图10)上,水平方向 12.2 m、17.5 m处,海拔982~985 m之间,瞬时振幅属性相较周围明显增强,形成2段垂直的强能量线,推测其为主墓室的西、东两侧墙壁的反映;在两段强能量线之间还形成一个低能区域,规则如矩形,结合墓室为空洞的实际,推断电磁波在此处自由转播,不会形成强反射振幅造成;再向上,海拔985~989 m区间,瞬时振幅明显增强,此处对应墓室穹窿顶,在穹窿界面电磁波极易反射、绕射,造成瞬时振幅增大。

3 结论与讨论

综合在韦贵妃墓开展的地面高精度重磁测量、土壤氡气测量、高密度电法和探地雷达成果,可以有效地探测出地下墓室的位置和结构,但是各种方法各具特点,总结如下:

1) 韦贵妃墓地宫规模小,有一定埋深,引起的重磁异常非常弱,利用重磁方法直接探测地宫的结构显然是欠妥的,但是其能分辨修建韦贵妃墓回填的工程地质结构,进而可以粗略地圈定地宫平面范围。由于昭陵地宫的墓室埋深达50 m以上,规模有限,通过正反演计算,其引起的重磁异常接近0;但是地宫墓道依山凿石而入,已回填,地表遗迹难觅,在墓道口开展重磁测量可取得几个纳特和几十微伽的剩余重磁异常。

2) 通过分析测氡工作的土壤浓度异常极值,可以确定出地宫的开挖边界,进而可间接且粗略地确定出地宫的边界,但是这种方法受季风、降雨、地形和地表黄土覆盖条件影响大,观测值极不稳定,对操作员的综合素质和施工周期要求严格,另外对于唐代“因山为陵”的帝陵,地表黄土覆盖厚度和范围有限,施工前提条件一般不具备,难以在这些帝陵考古工作中推广。

3) 高密度电法本次探测中取得了比较明显的效果,由于韦贵妃墓已经发掘清理,墓室完整无垮塌,内部也较为干燥,所以高阻特征明显。假设若在墓室处于未发掘清理的情况下,墓室内部可能存在积土甚至垮塌(韦贵妃墓发掘报告显示,在墓室清理之前,由于盗墓等活动骚扰,墓室内堆积的黄土、碎石厚度达到了2 m),那么高阻特征就不会如此明显;更进一步假设,如果墓室充水,相较于九嵕山一带高阻砾岩背景,墓室甚至会成为一个相对低阻体,这些情况在以后的勘探中,必须予以考虑分析。

4) 本次探地雷达工作探测到了韦贵妃墓亚米级的结构细节,是所有探测方法中精度最高的,而且,探地雷达的野外工作效率和成果处理速度也是非常高的,再加上其无损探测的特点,可以认为其是目前较为理想的一种地球物理考古探测方法,但是,考虑到韦贵妃墓只是昭陵的一座陪葬墓,其埋深已经达到了10 m以上,若探测更大规模的帝王陵,比如昭陵玄宫,其探测深度估计难以达到,因此在布设雷达工作时,探测深度是最先需要考虑的问题。

5) 唐十八陵中有十四座是“因山为陵”的形式,地宫开凿于渭北奥陶纪砾岩或灰岩中,墓道有条石封堵或被盗后用碎石(土)回填,与韦贵妃墓的工程地质结构虽有一定差异,但是本次试验性探测工作仍有一定的借鉴意义。展望这些帝陵的地球物理考古探测工作,应首先开展面积性重磁测量工作,识别墓道口引起的弱异常;再依据这些弱异常,开展地质雷达、高密度电法纵向探测工作,识别墓道口引起的电(磁)场特征,圈定空间位置,进而向两侧去追索墓道延伸情况或地宫墓室的空间位置、结构等。

参考文献

唐墓壁画中的文化意蕴——以唐韦贵妃墓啸伎图为中心

[J].

The cultural implication in the fresco of Tang mausoleum — the center is the drama of Tomb of the Wei Concubine in the Tang-danasty

[J].

物探在考古勘探中的应用初探

[J].

A preliminary study on the application of geophysical exploration in archaeology

[J].

地球物理技术在我国考古和文物保护工作中的应用

[J].

Application of geophysical technology in Archaeological and cultural Relic protection in China

[J].

GPR技术在考古勘探中的应用

[J].

Application of GPR technology in archaeological exploration

[J].

物化探方法对古墓完整性的研究

[J].

The study of the integrity of ancient tombs by geophysical and geochemical exploration

[J].

综合地球物理方法在探测秦始皇帝陵中的应用

[J].

Research on the Integrity of ancient tombs by geophysical and geochemical exploration application of integrated geophysical methods in the exploration of emperor Qin Shi Huang’s mausoleum

[J].

高精度重力测量秦始皇帝陵地宫

[J].

High precision gravity measurement of the underground palace of emperor Qin Shihuang’s mausoleum

[J].

现代遥感技术在秦始皇陵考古研究中的应用

[J].

Application of remote sensing technology in archaeological research of Qin Shihuang’s mausoleum

[J].

关中盆地城市群地下文物遗迹精准探测——以茂陵为例

[J].

Accurate detection of underground cultural and historic in Guanzhong basin:Example from the Maoling mausoleum

[J].

晋阳古城遗址考古地球物理特征

[J].

The geophysical characteristics of Jinyang ancient city with the archaeology works

[J].

高密度电法的发展与应用

[J].

Development and application of high density electrical method

[J].

高密度电阻率法在三星堆壕沟考古勘探中应用研究

[J].

The archaeological application of high density resistivity method to ditch exploration on Sanxingdui Site

[J].

探地雷达在金沙遗址考古探测中的应用研究

[J].

Application of ground penetrating radar to archeaological exploration in Jinsha ruins site

[J].

地质雷达中干扰波的识别及处理对策

[J].

Identifying Interferential wave in GPR and its countermeasures

[J].