0 引言

时移(时延、四维)地震技术是一项利用不同时间重复采集的地震数据体,经过相应的处理与解释,综合岩石物理学和油藏工程等多学科资料,进行油藏监测的技术, 是老油田增加可采储量和提高采收率的重要手段[1]。

本文全面总结了胜利油田自2007年以来在非一致时移地震方面的最新成果,涵盖了从资料处理到综合解释的技术链条,构建了完整非一致时移地震技术系列,实现了利用非一致性时移地震属性差预测剩余油(气)分布,在单56、义东等区块取得了良好的应用效果,有效地提升了胜利油田1万多km2二次采集地震数据价值,也为我国老油田多次地震覆盖区的油藏监测问题提供了技术样板。

1 非一致性时移地震技术

所谓的非一致性时移地震技术,有别于传统意义上的时移地震,是利用二次目的不同、技术手段不同的采集资料进行油藏动态描述,两期资料差异巨大,因此地震资料的可重复性处理是时移地震技术成败的关键,也是时移地震研究所面临的主要难点。与严格意义的时移地震相比,基于二次采集资料的非一致性时移地震,处理难度更大[15],面临如何评估与消除非一致观测系统的影响、开采变化的微小差异如何检测、如何利用时移地震的处理结果等一系列问题。

面对非一致性时移地震处理与综合解释问题,形成了针对两期地震观测系统差异大问题的非一致性时移地震观测系统匹配技术,针对流体变化引起的地震差异微弱的基于井数据的叠前互均化技术,针对差异敏感属性提取的叠前叠后敏感属性联合优化技术,以及引入油藏动态信息的基于油藏数值的时移地震综合解释技术,有效改善了非一致时移地震效果,促进了技术的实用化。

1.1 非一致时移地震观测系统匹配技术

与严格意义的时移地震相比,非一致时延地震的最大差别就是观测系统的不一致,观测系统的不一致其影响如何,如何消除,是非一致时移地震的一个基础性难题。

表1 滨二区三维与滨一二区三维观测系统参数

Table 1

| 滨二区三维 | 滨一二区三维 | |

|---|---|---|

| 采集年度 | 1991 | 2010 |

| 观测系统 | 4L6S | 20L15S |

| 道数 | 240道 | 5760道 |

| 面元 | 50 m×25 m | 25 m×12.5 m |

| 覆盖次数 | 20次 | 240次 |

| 横纵比 | 0.2 | 0.5 |

| 道距/m | 50 | 25 |

| 接收线距/m | 200 | 150 |

| 炮点距/m | 100 | 50 |

| 炮线距/m | 150 | 150 |

| 最大炮检距/m | 3 150 | 4 008 |

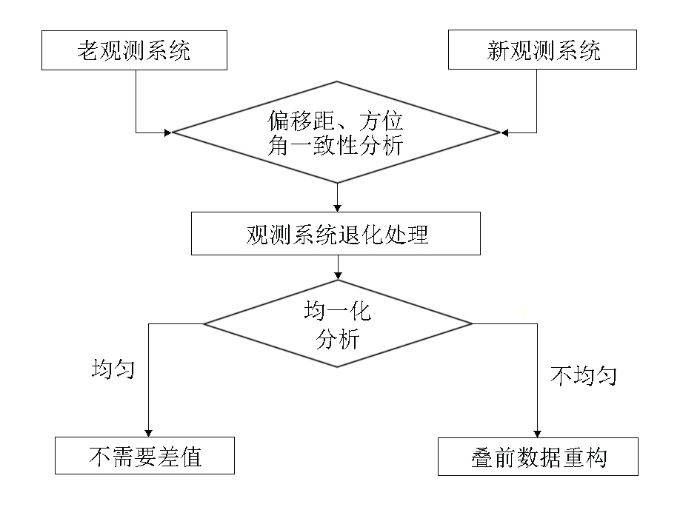

图1

图1

非一致性采集时移地震观测系统匹配技术流程

Fig.1

Matching technical process of inconsistent acquisition time-lapse seismic geometry system

在胜利油田稠油热采单56区块,存在1991年采集的滨二区三维和2010年采集的滨一二区三维,其观测系统见表1,采集间隔近20年,从覆盖次数、方位角、最大偏移距都差异巨大,严重影响时移地震的效果。

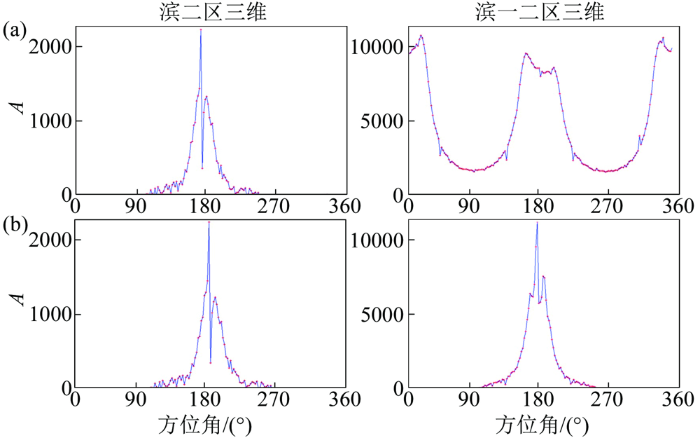

按照偏移距和方位角优化一致的原则,经过匹配处理,最终数据偏移距基本一致,覆盖次数差异(滨一二区三维覆盖次数/滨二区三维覆盖次数)从12(240/20)降到了1.25(35/28),方位角、最大偏移距也基本保持一致,见图2。

图2

图2

匹配处理前(a)后(b)方位角变化

Fig.2

Seismic azimuth change before(a) and after(b) match processing

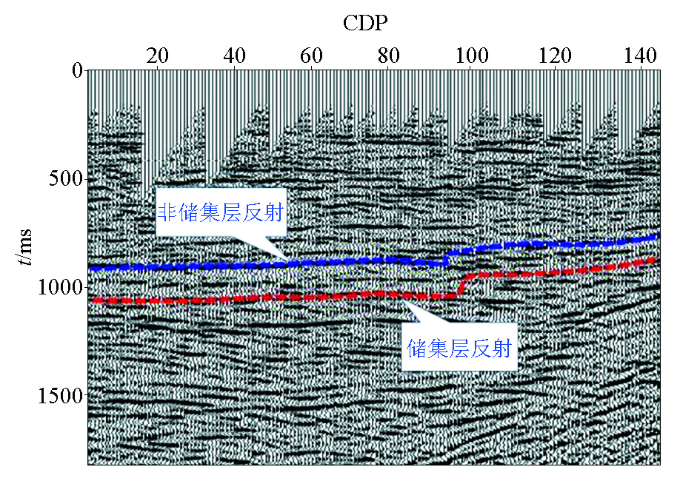

图3

图4

图4

非储集层(a)和储集层(b)匹配处理振幅差异

Fig.4

Amplitude difference between non reservoir(a) and reservoir(b) matching

1.2 基于井控的伪多道叠前互均化技术

时移地震的关键技术之一就是两期数据的互均化[16],在非一致性时移地震中,受采集设备、采集环境、采集参数的影响,数据间的差异更大,互均化技术尤为重要。传统的互均化技术,一般是基于叠后数据的数据驱动,存在缺乏确定性评价标准、多解性强的缺点。

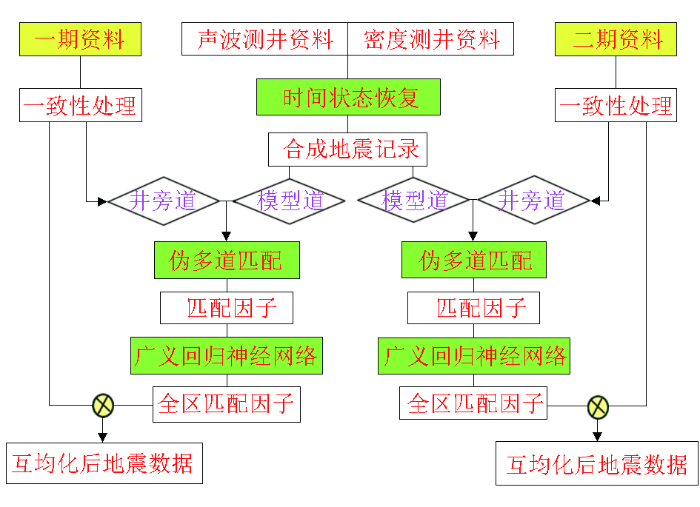

为此,提出了“叠前+约束”的新思路,引入开发动态信息,将互均化从叠后推到叠前,建立了基于井控的伪多道叠前互均化技术,流程见图5,精细消除数据中非一致性采集因素的影响。

图5

图5

基于井控的伪多道叠前互均化技术

Fig.5

Pseudo multi-channel prestack cross equalization technology based on well control

整体技术框架中,包括3个核心技术,一个是基于Gassmann方程的测井数据时间状态恢复技术,通过Gassmann方程和开发的动态信息,将测井数据恢复到与三维采集时间相一致,解决采集与测井数据时间不匹配的问题,桩点信息更加科学准确;第二个是伪多道井震数据匹配技术,将模型道表示为关于时间、振幅、频率和相位的表达式,通过公式推导化简为用四道数据精确表示的模型道表达式。该方法相比传统的匹配算法具有更高的匹配精度,可以更好地消除非油气藏的静态差异, 反映地下油气藏的动态变化;第三个是广义回归神经网络匹配因子插值(GRNN)技术,GRNN具有收敛速度快、预测精度高、调整参数少(只有SPREAD参数),不易陷入局部极小值等优点,具有较大的计算优势,并且在样本数据较少以及存在不稳定数据时,逼近能力、分类能力和学习速度有明显优势,预测效果也较好。试验表明,采样点比较多时,三次样条插值的结果与GRNN相近;但随着采样点数减少,GRNN的插值效果要比三次样条插值好。

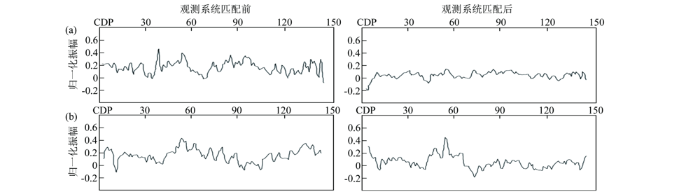

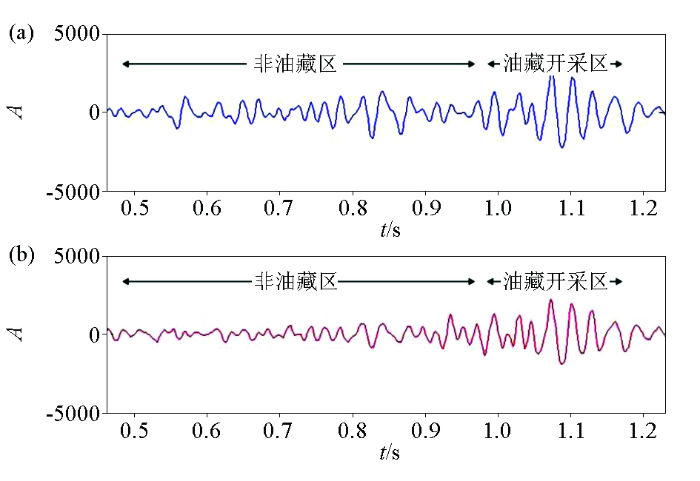

在胜利油田义东、滨一二区等区块进行了应用,在应用前后,新方法互均化后,在非油藏区两期差异更小,而在油藏变化区保持了应有的差异,有效地消除了数据非一致性带来的影响,见图6。

图6

图6

传统方法(a)与新方法(b)对比

Fig.6

Comparison of traditional method(a) and new method(b)

1.3 叠前叠后时移敏感属性联合优化技术

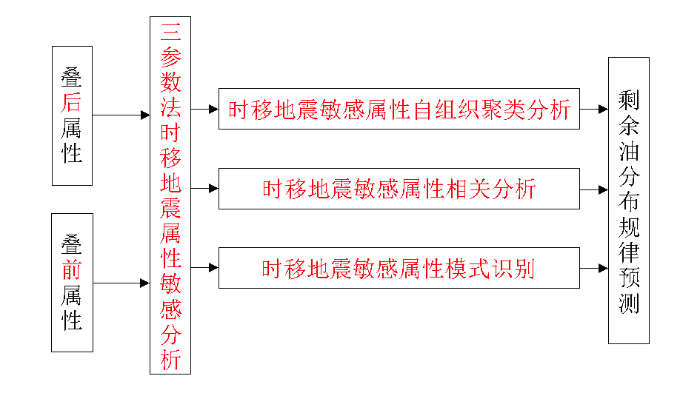

图7

图7

叠前叠后时移敏感属性联合优化技术

Fig.7

Joint optimization of pre stack and post stack time lapse sensitive attributes

该技术路线,涵盖了3项关键技术,一个是三参数法地震敏感属性分析技术,针对常规敏感属性单一相关分析方法的不足,提出“有效性+离散度+相关性”三参数分析准则,建立了各自的计算公式,多维度定量化评判地震属性的敏感性,降低了单一地震属性分析的多解性;第二是是时移地震属性模糊自组织聚类分析技术,从训练样本出发,计算其隶属度并调整其权值,基于稳定条件判断形成迭代循环,该方法具有分类能力强、训练时间少、参数设定方便等优点,实现了三维尺度地震属性的有效识别;第三是时移敏感属性模式识别技术,通过在目标层位选择时窗计算属性参数,建立特征参数的人工神经网络模型,进行训练和预测,依据已知井判断效果并反复迭代,这样可以实现对储层参数的定量预测,提高对油气藏变化的评价精度和剩余油气分布区域的预测精度。

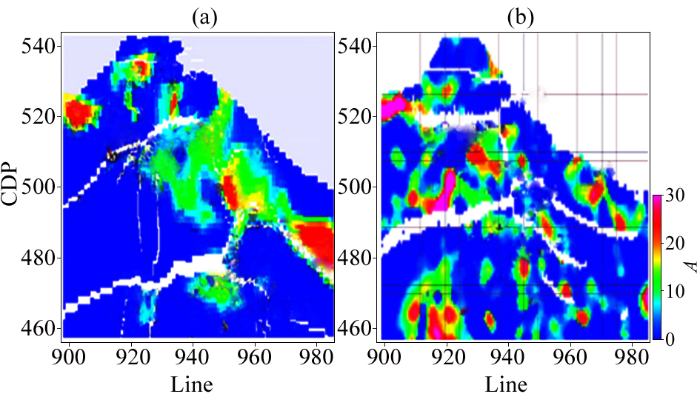

在胜利油田永新地区永3区块,利用1994年采集的资料和2007年采集地震数据,利用叠前—叠后时移敏感属性联合优化进行了剩余油预测结果,见图8,从含油饱和度差异预测结果看,宏观规律具有较好的对应性,在没有钻井的地方显示了比油藏模拟更多的细节,反映了地下油藏的非均质性和油藏运移的变化规律。

图8

图8

数值模拟(a)与时移地震预测(b)结果对比

Fig.8

Comparison of numerical simulation(a) and time-lapse seismic prediction(b)

1.4 基于油藏数值模拟的时移地震综合解释技术

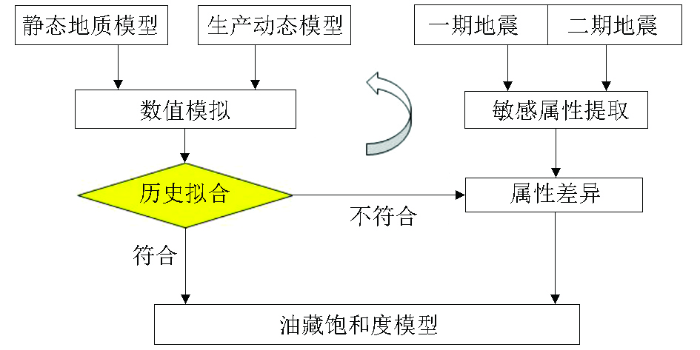

提出了将油田丰富的开发信息引入到时移地震中,以油藏数值模拟技术为桥梁,联通时移地震差异数据与开发静动态信息,形成了基于油藏数值模拟的时移地震综合解释技术,见图9,突破了时移地震技术本身多解性强、精度低等固有的难题。

图9

图9

基于油藏模拟的时移地震解释

Fig.9

Time-lapse seismic interpretation based on reservoir simulation

图10

图10

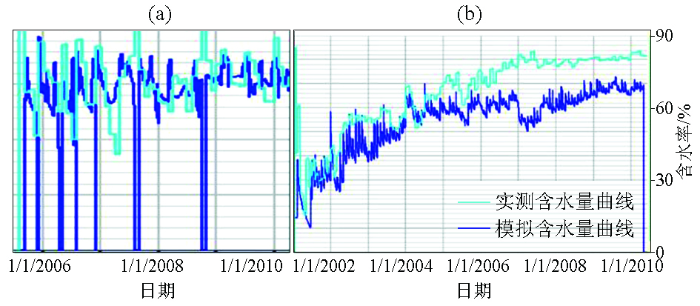

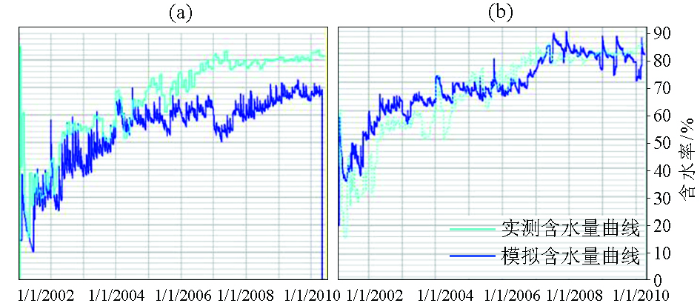

单56区块单井(a)与区块含水率(b)拟合曲线

Fig.10

Water saturation fitting between single well(a) and block(b) in block shan56

以往主要凭经验调整油藏参数,缺乏客观标准。在新的的工作模式下,利用油藏数值模型生成波阻抗模型,并通过正演合成地震数据,与时移地震结果进行对比,利用时移地震差异与井动态信息综合分析,获取井间的油藏参数变化规律,指导油藏模型的修改,逐步逼近真实的实际情况。

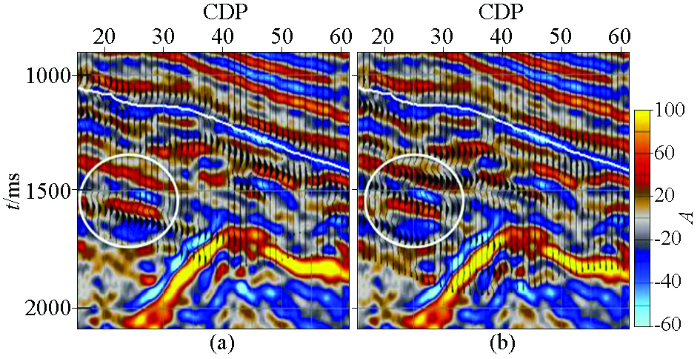

在图11中,调整前,圆圈内时移地震与油藏模拟结果差异较大,经过分析该区域井生产动态,顶部位置产出程度较低,从而造成该区域差异较小,此位置实际地震差异更为可靠,可以用来指导油藏模型在此区域的修改。基于此认识,调整油藏模型,并重新合成地震数据,两者之间一致性较好。

图11

图11

基于时移地震差异属性调整前(a)后(b)对比

Fig.11

Comparison before(a) and after(b) adjustment based on time-lapse seismic difference attributes

在新油藏模型下,进行新一轮的油藏模拟,区块含水率拟合结果与实际情况基本吻合,见图12,实现了在确定性参数调整下的油藏建模。

图12

图12

单56区块油藏模拟调整前(a)后(b)区块含水率拟合结果

Fig.12

Water saturation of block dan56 before(a) and after(b) reservoir simulation adjustment

2 胜利油田非一致性时移地震应用实例

自2007年起,胜利油田针对二次采集大规模推广的现状,开始了非一致性时移地震的应用探索,配套形成了水驱型复杂断块油藏时移地震技术、小尺度气藏边界监测时移地震技术、蒸汽吞吐型稠油油藏时移地震技术,实施了6个区块300 km2的应用示范,展示了成果的广阔前景,拓宽了油藏地球物理技术解决开发难题的能力,见表2。

表2 非一致性时移地震在胜利油田的应用

Table 2

| 序号 | 区块 | 油藏类型 | 应用效果 |

|---|---|---|---|

| 1 | 义东 | 复杂岩性 | 预测含油面积2.2 km2,剩余石油地质储量212万t |

| 2 | 单56 | 稠油热采 | 发现有利区块2个,预测剩余储量达88万t |

| 3 | 永55 | 气藏 | 预测有利范围地质储量30.4亿m3 |

| 4 | 高气7 | 气藏 | 预测有利范围地质储量0.25亿m3 |

| 5 | 永3 | 复杂断块 | 发现有利区块5个,预测剩余地质储量达26.1万t |

| 6 | 高89 | 滩坝砂 | CO2驱波及范围监测 |

2.1 义东地区时移地震应用

义东地区构造位于济阳坳陷义和庄凸起东南部,目的层为馆下段3砂层组,油藏主要受构造控制,其次受岩性控制,油藏类型为具有边底水的岩性—构造稠油油藏。油水关系相对简单,总体表现为东北低、西南高,埋深1 250~1 280 m,地层倾角1°~2°。

该区块自20世纪80年代发现以来,经历低速开发→快速上产→挖潜增产3个阶段后,见表3,截至目前,开油井49口,开水井1口,采出程度 22.2%。地下油水关系越来越复杂,如何寻找剩余油富集区是目前开发面临的重大难题。

表3 义东地区油藏开发史

Table 3

| 开发阶段 | 时间范围 | 产量/万t | 含水/% | |

|---|---|---|---|---|

| 产油 | 产液 | |||

| 低速开发 | 1878~1992 | 5.71 | 9.85 | 13.380 |

| 高速开发 | 1992~2000 | 27.10 | 67.75 | 80 |

| 挖潜增产 | 2000~现今 | 8.85 | 99.53 | 90.1 |

在义东地区整个开发阶段,施工了三期地震,分别是1990年施工的邵义三维、2000年施工的四扣三维和2013年施工的义东高精度三维,分别对应开发的3个阶段,具体参数见表4。

表4 义东地区三期地震观测系统参数

Table 4

| 三维区块 | 邵义三维 | 四扣三维 | 义东高精度 |

|---|---|---|---|

| 采集时间 | 1990 | 2000 | 2013 |

| 观测系统 | 4L6S | 8L16S | 32L10S |

| 接收道数 | 240 | 768 | 10368 |

| 面元 | 50 m×25 m | 25 m×25 m | 12.5 m×12.5 m |

| 覆盖次数 | 20 | 64 | 216 |

| 最大偏移距/m | 3197 | 2510 | 4492 |

| 横纵比 |

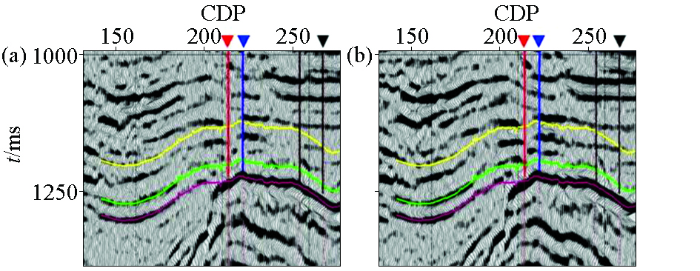

在义东地区,开展了国内首次三次采集、两期监测的非一致性时移地震应用,实现了剩余油的长时间观测。利用研发的非一致性时移地震技术处理,发现了生产井、注水井、停注井周围地震资料在时移前后有一定规律变化(如图13),生产井附近:随着开发的进行,井点处地震同相轴变粗,由空白反射变成强反射;注水井附近:随着开发的进行,井点处地震同相轴变多、增强;停产井附近:与附近的注水井同相轴开始连通,由空白反射变成弱反射。

图13

图13

时移地震处理后两期地震剖面对比

a—1990年邵义三维;b—2013年义东高精度三维

Fig.13

Comparison of two seismic sections after time-lapse seismic processing

a—Shao-Yi 3D in 1990;b—Yidong-high precision 3D in 2013

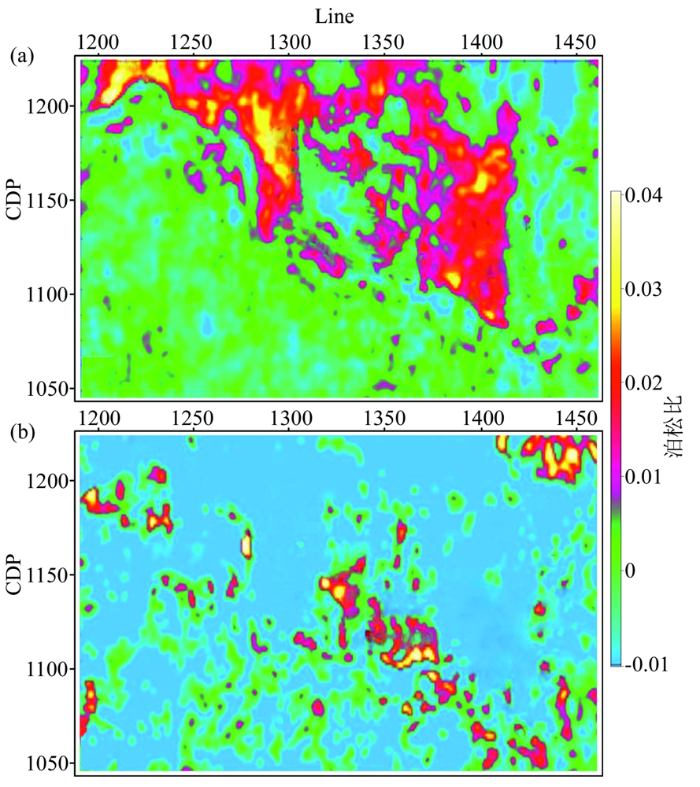

图14

图14

义东地区两期时移地震泊松比平面差异

a—邵义(1990)与四扣(2000)沙三段泊松比平面差异;b—四扣(2000)与义东高精度(2013)沙三段泊松比平面差异

Fig.14

Plane difference of Poisson's ratio of two time-lapse seismic in Yidong area

a—the difference of Poisson's ratio between Shaoyi (1990) and Sikou (2000) in S3;b—the difference of Poisson's ratio between Sikou (2000) and Yidong high precision (2013) in S3

基于两期时移地震结果,在义东地区划分了4个有利区带,主要分布在义东断层上升盘中部、砂体相对较厚的部位,预测含油面积2.2 km2,剩余石油地质储量212×104 t。

2.2 高89地区时移地震应用

自Whorton等[21]于1952年取得第一个采用二氧化碳采油的专利以来,注二氧化碳提高石油采收率(EOR)的工作取得了重大进展,同时,在全球变暖的大环境下,二氧化碳驱的监测问题成为一项重要的问题。为了更好地监测地下油藏在注气后的变化,胜利油田研究人员通过借鉴国外研究经验[22,23,24],分析G89先导试验区内注气井史和工区内气驱前后采集的地震数据,发现区内两期地震资料存在与二氧化碳驱油注气相关的地震响应差异,需要探索一条经济高效的利用非一致地震采集资料开展二氧化碳驱油地震监测的相关技术方法。高89区块位于东营凹陷,西南高、北东低的单斜构造,油藏埋深3 000 m,油藏有效厚度平均10 m。整体储量品位低,注水启动压力高,水井套损现象严重,注不进采不出矛盾突出,开发动用难度大。胜利油田自2007年起开展CO2混相驱先导试验,在高89区块建成注采井网(11注+14采),已累计注气23.9万t,CO2封存22万t,累采油23.3万t,累增油3.5万t,提高采收率6.8%。为了评价CO2的驱替效果及波及范围,利用非一致性时移地震技术进行了研究。在该区共施工了两期地震数据,一期是1992年的樊家三维,另一期是2011年施工的高89三维,其观测系统见表5。

表5 高89地区两期地震观测系统参数

Table 5

| 三维区块 | 樊家三维 | 高89三维 |

|---|---|---|

| 采集时间 | 1992 | 2011 |

| 观测系统 | 4L6S | 18L12S |

| 面元 | 50 m×25 m | 25 m×25 m |

| 覆盖次数 | 20 | 225 |

| 最大偏移距/m | 3150 | 5500 |

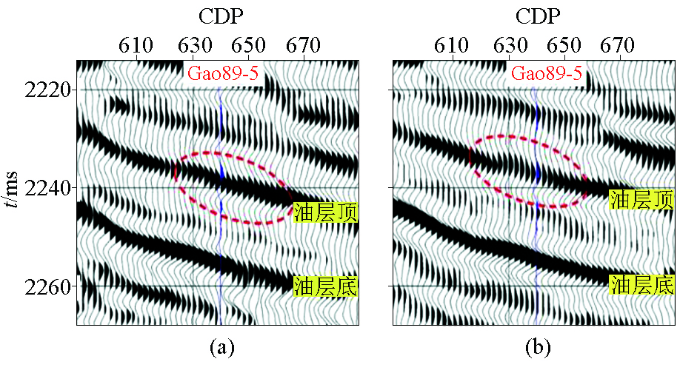

经过一致性处理,气驱前后G89-5井周地震响应产生了明显的差异,如图15所示,井周围地震振幅变弱,证实该技术可以有效地预测地层中二氧化碳的分布范围,为开展二氧化碳驱油气窜与逸散性地震预测建立了资料基础。

图15

图15

过高89-5井南北向地震剖面

a—樊家三维(1992)剖面;b—高89三维(2011)剖面

Fig.15

South-North seismic section of gao89-5 well

a—fanjia 3D (1992) section;b—gao89 3D (2011) section

基于此资料,对驱油层段及其上覆地层开展了地震识别描述工作,通过地震识别可以有效地描述驱油层段内二氧化碳的气窜方向及分布特征,并在上覆地层内进行二氧化碳的识别工作。

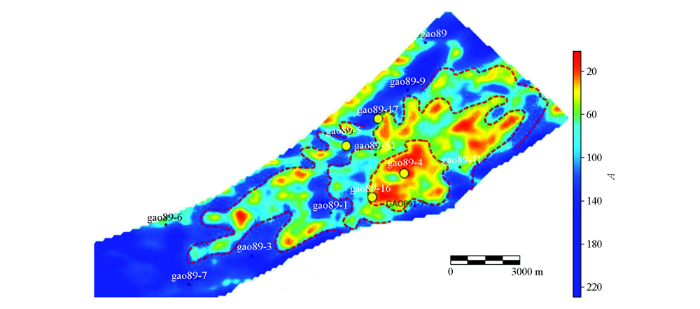

图16是利用两期地震数据沿油层顶提取的均方根振幅差异,可以明显看出,以高89-4井为中心,呈现3个同心放射环带状(图中虚线所示),这与该区气驱的3个波及面与注气史的3个注气高峰具有较好的对应性。

图16

图16

高89井区CO2波及范围振幅差异属性预测

Fig.16

Prediction chatt of amplitude difference attribute of CO2 sweep range in gao89 well block

高89地区时移地震为试验区的气驱波及范围识别、气窜情况检测、注采方案设计等工作提供了重要的参考资料,取得了良好的应用效果。

3 存在问题与下一步发展方向

经过15年的探索,胜利油田对非一致时移地震技术进行了探索,初步证明了该技术是传统时移地震技术的进一步拓展,充分挖掘了同一地区多期地震采集数据的价值,在一定程度上可以反映地下流体的变化。

但也存在两期地震差异巨大,后续处理解释难度高的问题;监测周期无法预估,与生产实际节奏往往脱节;监测结果可以用于宏观指导,无法很好满足实际生产。

下一步时移地震应该按照“降低成本、提高精度、拓展领域”3条路线发展。一是与最新的采集装备进步相结合,形成节点式长周期观测的时移地震技术,大幅度降低采集成本,增强技术实用性;二是三维覆盖区新采集时,兼顾时移地震观测需求,设计新型的高密度地震观测系统,既可以实现对地下地质目标的高清成像,通过退化形成一组时移地震,尽量减小采集因素的影响,提高预测精度;三是紧跟新型业务发展,扩展服务范围,进行时移地震的技术拓展和改型,积极开展CO2驱、储气库安全等新型领域的服务。

参考文献

水驱油藏四维地震技术

[J].

4D seismic technology for water flooding reservoirs

[J].

我国物探技术的进步及展望

[J].

Progress and prospect of geophysical technology in China

[J].

Seismic monitoring of the Duri steamflood:Application to reservoir management

[J].DOI:10.1190/1.1437780 URL [本文引用: 1]

时移地震技术及其应用现状分析

[J].

Analysis of the current status of time-lapse seismic technology

[J].

油藏水驱开采时移地震监测岩石物理基础测量

[J].

Petrophysical measurements for time-lapse seismic monitoring of reservoir waterflooding recovery

[J].

油藏监测中的时延地震技术

[J].

Time-lapse seismic techniques in reservoir monitoring

[J].

高集地区时移地震地震可行性研究

[J].

Fesibility study of time-lapse seismic technology in Gaoji area

[J].

海上时移地震关键技术研究与应用

[J].

Research and application of key marine time-lapse seismic technologies

[J].

陆上非重复性时移地震资料处理存在的问题与策略

[J].

The problems for land non-repeated time-lapse seismic data processing and its countermeasures

[J].

胜利油区时移地震技术应用研究与实践

[J].

Study and application of time lapse seismic in Shengli oilfield

[J].

胜利探区地震采集技术发展历程回顾与启示

[J].

Review and enlightment of seismic acquisition technology development in Shengli exportation area

[J].

胜利油田高密度地震探索与实践

[J].

Exploration and practice of high-density seismic survey in Shengli oilfield

[J].

非一致性采集时移地震油藏监测可行性研究

[J].

Feasibility study on non-repeating acquired time-lapse seimic reservoir monitoring

[J].

陆上非一致性采集时延地震处理关键技术

[J].

Key processing technique for land non-uniform acquisition of time-lapse seismic

[J].

地震资料信噪比对油藏地震监测的影响

[J].

Effects of signal-to-noise ratio on seismic reservoir monitoring

[J].

国外时移地震技术的研究现状

[J].

A review of time-lapse seismic techniques abroad

[J].

基于伪多道匹配的时移地震互均化方法

[J].

Cross-equalization based on pseudo-multichannel matching in time-lapse seimic

[J].

提高油藏数值模拟历史拟合精度的方法

[J].

Method for improving history matching precision of reservoir numerical simulation

[J].

提高油藏数值模拟精度的对策研究

[J].

Countermeasures for improving the accuracy Numerical Simulatio

[J].

提高精细油藏数值模拟预测精度的前期研究——以流花11-1油藏为例

[J].

Earlier research of enhancing the precision of fine reservoir numerical simulation-taking Liuhua 11-1 oil reservoir as an example

[J].

Method for producing oil by means of carbon dioxide: U. S. Patent 2623596

[P].

国内外CO2运移监测技术和方法研究新进展

[J].

The new progress on movement monitoring technique and method research of CO2 in domestic and abroad

[J].

CO2地质储存的地震监测

[J].

A preliminary study of seismic monitoring in CO2 Geological Storage

[J].