0 引言

塔里木盆地西南地区(简称塔西南)经过半个多世纪的油气勘探,发现了柯克亚、巴什托普等油气田。但塔西南油气勘探作为整个塔里木盆地油气勘探的重要组成部分,已发现的油气储量资源潜力相比显得很不协调。受基础性研究不够深入,山前冲断带地表条件复杂(地形起伏大、松散沉积层厚等)、构造复杂等影响,一定程度上影响了圈闭的识别[1]。高精度航空磁测可有效地克服地面工作恶劣的自然环境,获取到区域性高精度磁测数据,能够快速准确掌握区域地质构造及局部全部构造异常信息。

20世纪70年代末期,国家地质总局航空物探大队曾在塔西南地区开展过1∶20万的航磁测量,在盆地的基底性质、区域构造、坳陷和隆起区圈定,以及油气条件评价等方面取得了一系列成果,是塔西南第一份完整的地学基础资料,对石油地质勘探起到了重要的指导作用。但受限于当时导航定位能力低(偏航500~1 500 m之间)、磁力仪测量精度较低(灵敏度±1 nT)、飞行高度高(600~100 m)等影响,对盆地弱磁性盖层及与油气相关局部构造识别能力不够[2]。2016~2018年在塔西南开展了1∶5万高精度无人机航磁测量,使用高精度铯光泵磁力仪(灵敏度0.000 6 nT,补偿精度0.02 nT),差分GPS导航定位(平均偏航4.47 m),无人机低空缓起伏自主飞行(平均离地高度186 m),磁测数据动态噪声5.344~69.542 pT(小于<80 pT的占比达99.96%),全区测量总精度0.54 nT,获取到了高质量的航磁测量成果数据。高精度航磁展现出了大量与油气成藏相关的地质构造信息,对部分由浅表弱磁性新生界盖层形成的局部圈闭构造有清晰的显示,成果可为塔西南进一步开展油气勘探战略选区及深部资源评价提供了重要参考。

1 塔西南油气地质背景

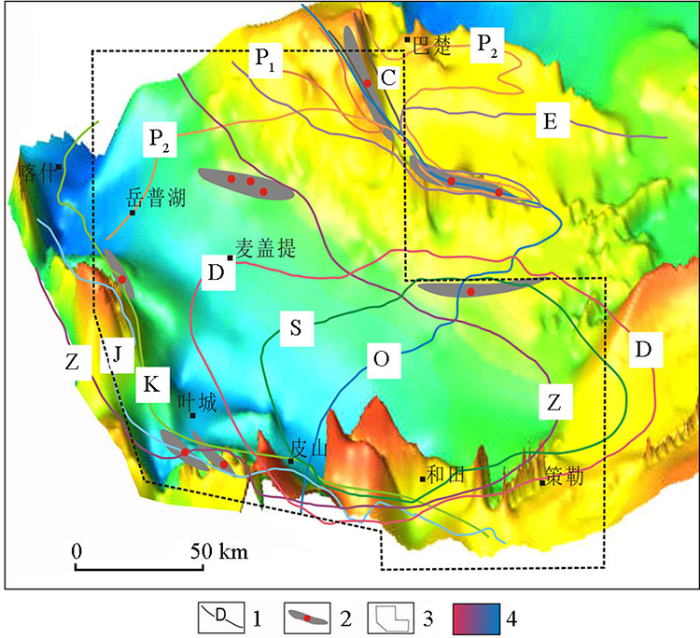

塔西南前陆盆地具有巨大的油气勘探潜力,可高度概况为“一大、二厚、三多”的石油地质特征[3,4]。“一大”指塔西南作为大型复合前陆盆地,勘探面积大。盆地面积超10万km2,坳陷内部还存在多个面积超2万km2的二级凹陷,如喀什凹陷、英东凹陷、叶城凹陷、和田凹陷等。除超深目标层目前钻探难以达到的地域和勘探难度极大的山区外,可勘探的面积约占整个面积的一半,勘探地域辽阔。“二厚”指沉积盖层厚,发育多套巨厚生储油层。基底上覆盖层从震旦系到第四系均发育,新生界巨厚;从上至下发育有寒武系—奥陶系、石炭系—二叠系和侏罗系3套烃源岩,以中—下寒武统和石炭—二叠系为主力烃源岩,生油层总厚度在2 000 m以上。“三多”指生油时期多、储盖组合多、局部构造多,形成多套生储盖系统。盆地前震旦系基底上覆沉积盖层经历了华力西晚期、燕山晚期和西山晚期3个成油气期;发育有奥陶系、石炭系、侏罗系、白垩系、中新统和上新统6套储盖组合(图1);存在以断层相关褶皱构造及逆冲推覆构造变形为主局部圈闭构造类型。良好的石油地质特征客观地揭示塔西南地区含油气地质条件优越,油气成藏类型多,勘探面积大,浅—中深多套生储盖含油系统,具有良好的勘探前景。

图1

图1

塔西南地层及主要含油气构造分布

1—各时代地层分布范围;2—已知含油气构造及油气;3—研究区范围;4—盆地基底隆起/凹陷;E—古近系;K—白垩系;J—侏罗系;P2—中二叠统;P1—下二叠统;C—石炭系;D—泥盆系;S—志留系;O—奥陶系;Z—震旦系

Fig.1

Distribution of strata and main oil-bearing structures in Southwest Tarim Basin

1—stratigraphic distribution range of each age;2—known oil and gas bearing structures and oil and gas;3—study area range;4—uplift/depression of basin basement;E—Paleogene;K—Cretaceous;J—Jurassic;P2—middle Permian;P1—lower Permian;C—Carboniferous;D—Devonian;S—Silurian;O—Ordovician;Z—Sinian

2 区域磁场与磁性基底深度

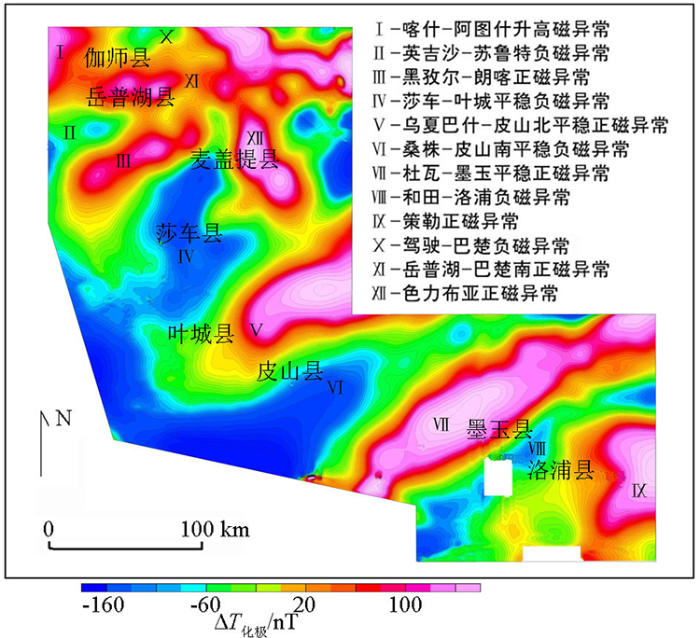

2.1 区域磁场特征

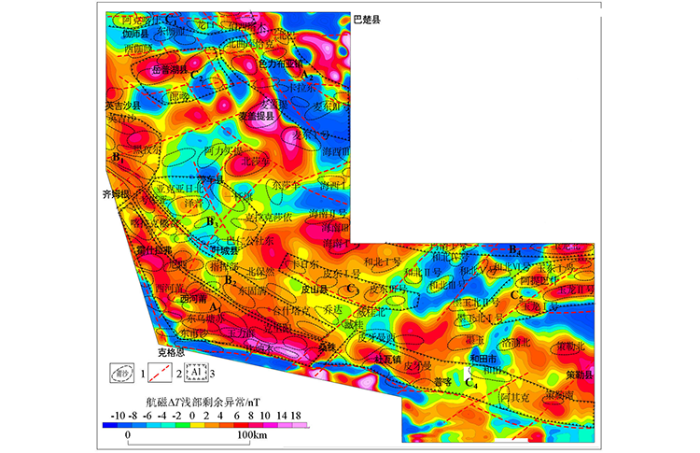

全区航磁ΔT场显示,区域磁场整体表现为北高南低,北部相对高磁区呈EW向展布,宏观上隶属于塔里木盆地中央阿拉干—喀什EW向巨大升高磁异常带西端的一部分(图2)。中—南部为相对平稳的正/负平稳变化的磁场区,由一系列NE走向、正负相间的平稳正负磁场组成,宏观上构成了塔里木盆地西南部NE向正—负磁异常带,该组磁异常带自西向东由12条正—负相间排列的磁异常带组成,分别为英吉沙、叶城、藏桂巴扎、和田平静负磁场区,喀什—阿图什、黑孜尔、皮山北、墨玉北、策勒平稳升高正磁场区。

图2

图2

塔西南地区高精度航磁特征

Fig.2

High precision aeromagnetic map of Southwest Tarim Basin

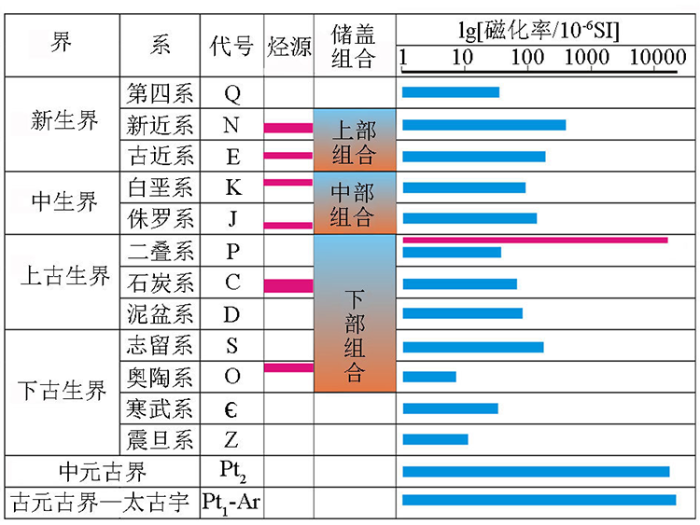

2.2 地层岩石物性及其对生储盖的指示意义

掌握地层岩石物性特征是分析磁场成因和基底岩相的重要基础,在大量野外实测和整理已有资料的基础上,梳理总结了研究区及周边出露的主要地层岩石的磁性特征,具有如下基本特征(图3)。①盆地下伏的太古宇和元古宇为一套结晶变质岩系,磁化率中间值分别达到22 665×10-6 SI(太古宇)、18 328×10-6 SI(中—新元古界),具强磁性。② 塔西南地区古生界顶部普遍零星分布一套玄武岩,磁化率中间值17 050×10-6 SI,磁性较强。③ 上新统阿图什组砂岩具有弱磁性特征,磁化率中间值545×10-6 SI。由此可见前震旦系盆地基底构成了本区唯一的区域磁性层,古生界顶部的火山岩能够引起一定的局部异常,而上新统砂岩由于近地表、巨厚,受构造影响能够引起一定强度的磁局部异常。

图3

图3

含油气储盖组合与地层磁化率对比关系

Fig.3

Correlation between reservoir cap assemblage and formation susceptibility

塔西南地区的油气勘探显示,自下而上存在古生界、中生界、新生界3套储盖组合,3个磁性层位正好位于下、中、上储盖组合的底部和顶部,磁性层受构造控制或影响局部变形可引起不同特征的局部异常。因此识别并区分不同磁性层以及不同构造变形引起的局部异常,一定程度上能够为识别隐伏及深部可能的含油气有利局部圈闭构造(简称“局部构造”,下同)提供重要指导。

2.3 磁性体深度计算与磁性基底深度

式中:

欧拉反褶积方法的计算步骤:计算测量异常的梯度值;选择计算窗口10×10(单位为网格距);窗口内的所有节点解方程组,求出场源体的位置参数和深度值;移动子窗口,在所有的子窗口内重复计算获得磁源体位置。

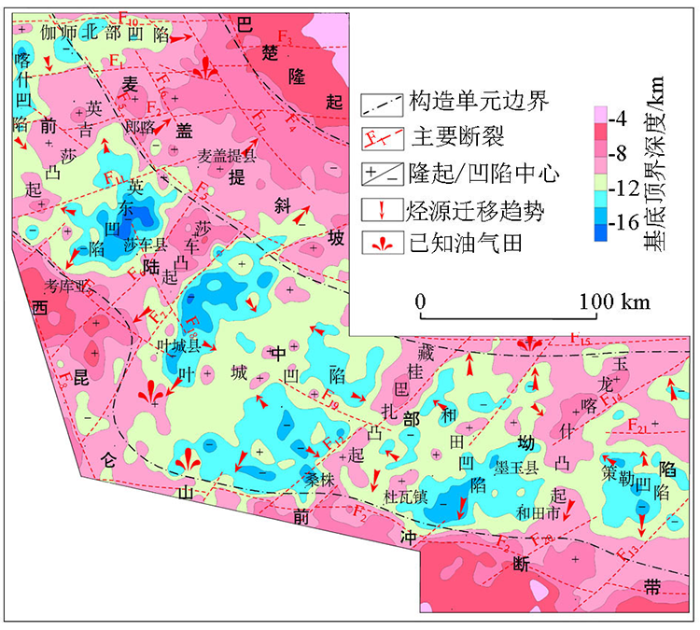

全区共计算得到20 000余个深度点,对同一相邻地区的深度点进行聚类和趋势分析,将偏离磁性基底较大的深度点分离,将指示磁性基底深度的深度点通过最小曲率方法,勾绘出盆地的基底深度分布(图4)。磁性基底深度分布图直观的显示,作为塔西南盆地基底的太古—元古界变质结晶基岩面的隆坳格局,纵向上构成两隆夹一凹,横向上构成连续的凹凸相间的隆坳格局。

图4

图4

塔西南基底隆坳与主要断裂构造分布

Fig.4

Distribution of basement uplifts-depressions and main faults in Southwest Tarim Basin

3 揭示的生油凹陷与深部构造

油气生成、运移及聚集与盆地的形成、基底隆坳和深部构造密切相关,油气田一般在凹陷边缘斜坡区局部构造有利部位分布。因此通过基底隆坳格局研究及有效地识别和圈定凹陷(洼陷)及其控制凹陷的断裂构造十分重要。

3.1 可能的生油凹陷与油气运移规律

塔西南盆地基底存在较大隆起或凹陷变化,整体表现为纵向上南北高中部低、南陡北缓,横向上一凹一凸、两凹夹一凸的有序隆凹格局[9,10,11,12]。区域上以-8 km和-6 km基底等深线分界,由南向北可划分为西昆仑山前冲断带、前陆中部坳陷、麦盖提斜坡和巴楚隆起4个二级构造单元(图4);前陆中部坳陷在-8 km等深线上显示为一个较完整坳陷带,南侧西昆仑山前冲断带基底深度在-8 km以浅,向南急剧抬升;坳陷带北侧的麦盖提斜坡基底深度从南边的-8 km向北缓慢抬升至-6 km;北侧巴楚隆起基底深度在-6~-4 km之间。前陆中部坳陷面积数万km2,EW向延伸近600 km,基底深度显示EW方向上存在明显的隆凹变化,以-10 km基底等深线可将其分割为9个次级凹陷或凸起,自西向东依次为喀什凹陷、英吉莎凸起、英东凹陷、莎车凸起、叶城凹陷、藏桂巴扎凸起、和田凹陷、玉龙喀什凸起和策勒凹陷[9,10]。叶城凹陷、和田凹陷面积都在1万km2以上,叶城凹陷达到2万km2。凹陷区基底深度普遍在-12 km左右,局部洼陷中心最深达-16 km。并且各凹陷、凸起受构造控制明显,除英吉沙凸起为缓坡凸起外,莎车、藏桂巴扎、玉龙喀什凸起均为北东轴向的带状凸起,与两侧基底凹陷(或洼陷)形成反差明显。莎车凸起较东西两侧凹陷基底深度相差达7~8 km,呈现出明显的断块凸起特征。并且在大型凹陷内普遍存在多个局部洼陷中心,洼陷中心大多邻近断块凸起,呈局部单斜箕状。以叶城凹陷最为明显,受南北挤压及右行走滑应力场控制,呈右斜的菱形状,基底深度在-14~-10 km之间缓慢起伏,以-12 km等深线可进一步划分出3个局部洼陷,分别为叶城洼陷、皮南洼陷和皮北洼陷,平面上呈“品”字形格局。叶城洼陷、皮南洼陷呈长轴状,邻近且与控制叶城凹陷的边界断裂轴向一致,呈现出逆冲推覆断裂前缘局部洼陷构造规律。

众所周知,塔西南盆地是新生代以来形成的经历了多次伸展拉张—聚敛挤压的叠合型前陆盆地,盆地基底的隆坳直接影响上覆盖层(特别是古生界)的起伏。区域SN向的隆坳格局促使基底上覆的古生界(中—下寒武统和石炭—二叠系主力烃源岩)烃源向南北两侧聚集。前陆中部坳陷带南北两侧斜坡区是有利的油气运移指向区,局部构造有利部位可形成油气藏,如已探明的柯克亚、巴什托普局部圈闭构造带。而前陆中部坳陷带内还存在多个规模较大的凹陷(如喀什、英东、叶城、和田及策勒凹陷),相邻凹陷之间为断块凸起,以及凹陷内部的局部洼陷的存在也为烃源横向迁移提供了条件,从凹陷或洼陷中心向两侧的油气迁移,如莎车鞍状断块凸起两侧的对向单斜洼陷,烃源可分别沿斜坡向东西两侧迁移。但这些区域古生界普遍在-6.0 km以深,凹陷中心达-10.0 km,存在埋深较大的问题,如果深部烃源缺乏向上运移的断裂通道,很难在上覆可勘探的新生界中聚集成藏。

3.2 主要断裂及其对油气运移的控制规律

区内已探明的柯克亚和巴什托普油气田的烃源分别来自C-P和∈-○的烃源岩,经断裂和斜坡共同作用油气向上迁移,在新生界和上古生界构造圈闭中聚集成藏,是目前钻探的主要目的层,因此深切入古生界的断裂是油气向上运移重要通道。

塔西南地区受昆仑山、南天山的对向挤压和西部帕米尔突刺的共同作用,在区内形成以南北挤压应力为主的挤压应力场,同时在局部派生剪切应力场,形成压扭断裂和走滑断裂[11,12,13,14]。部分断裂切入盆地深部,甚至控制盆地基底隆坳,为油气向上迁移—聚集提供了必要的通道。依据区域磁场及磁性基岩深度对区内深断裂进行了推断,部分深断裂前人资料已有所提及,本次新推断的主要有麦盖提(F5)、皮山(F19)及部分NE向转换断裂。这些深断裂大多形成于加里东—喜玛拉雅期并控制古生界及盆地基底的断裂,如玉代力克(F4)、叶尔姜河(F6)、色力布亚断裂(F17)、麦盖提(F5)等断裂,它们大多具有持续活动的特点,性质以逆冲推覆为主,部分具横向走滑性质。受断裂的性质和特征不同,油气迁移规律不同,在西昆仑山前地带主要发育由南向北的推覆逆冲断裂,下伏古生界烃源沿断裂斜向上运移,在构造前缘顶部局部圈闭处聚集成藏,如柯克亚、棋盘、桑株等已探明圈闭;而在巴楚隆起南缘发育北向南的逆冲推覆构造,油气沿逆冲断层向前端运移,在断裂上盘转折褶皱圈闭内聚集成藏,如玉代力克(F4)、色力布亚(F17)断裂,巴什托普油气田即位于琼库恰克推覆构造圈闭中。此外,在西昆仑山前构造带与前陆中部坳陷的过渡带还发育横向走滑断裂,如莎车断裂(F18),推断与喀什南部的羊大曼断裂类似,NNW向的莎车断裂切断了同期稍早的NE向叶尔姜、吐孜拉普河断裂,亦能为下部油气垂向上迁移提供重要通道。

4 局部异常与局部含油气有利圈闭构造

4.1 局部异常增强与有效识别

随着仪器灵敏度和测量精度的不断提高,航磁已能直接捕捉到由弱磁性沉积地层局部形变引起的局部异常。特别是开展高精度航磁测量及对磁测资料进行数据处理之后,许多含油气局部构造在测量数据中都得到了不同程度的反映。

由于研究区主构造方向为NWW—SEE向,因此通过 0°方向导数能够有效地突显局部异常边界细节,增加局部异常的识别度,特别是对背景场上叠加的弱磁异常行之有效。但值得注意的是不同形态叠加异常或叠加异常处在背景场的不同位置对应的方向导数特征有所差异,在圈定局部异常时需要注意以下几方面:①一个完整的局部异常在总水平导数上表现为正/负值相伴出现,因此应特别注意在零值附近的正/负伴生异常或正/负成对(正负异常具有一定的距离)出现的异常,磁性体宽度界线为零线两侧正/负异常的峰值之间的距离[17]。②应注意斜磁化的影响,由于斜磁化的影响,异常北侧较南侧梯度大,总水平导数负值可能较大,磁性体位于负峰偏南。③对于引起局部异常的磁性层在不同的构造或同一构造的不同部位时,一个完整的局部构造异常可能由不止一对正/负异常构成。

4.2 局部含油气有利圈闭构造识别

塔西南地区自渐新世以来,一直处于挤压收缩构造环境,主要发育收缩构造样式,以断层相关褶皱构造及逆冲推覆构造变形为主要特色,根部发育基底卷入冲断构造,局部派生走滑应力,发育走滑扭动构造样式。不同的磁性层受不同的局部构造控制,表现出特征差异的局部异常,结合区域地质构造规律、磁性层及局部异常特征,主要有以下3大类。

1)指示盆地前震旦系结晶基底局部隆坳引起的局部构造异常,盆地基底受构造影响,出现局部隆起,其上覆的古生界(甚至中生界)沉积盖层也同样受此影响出现局部隆起形成隐伏背斜构造,可形成古潜山类似的构造圈闭类型[18]。此类局部构造对应的局部异常多表现为宽缓正值异常,总体具面积大、强度大、梯度平稳特征,异常幅值在几十到一百多nT之间平稳变化,呈宽大的异常带,延伸多在几十至200千米,宽度几十千米,两侧梯度变化平稳、对称。以莎车基岩凸起最为典型,与之对应的局部异常一叶城凹陷负磁场中相对升高的弱磁异常带,呈规则椭圆状,范围36×20 km2,轴向NEE,异常幅值最高40 nT。计算显示莎车凸起磁性基岩顶部深度在-7~-8 km之间,南北两侧与之相邻的叶城、英吉沙东部凹陷区磁性基岩面深度都在-12 km以深,呈断裂隆起特征,其上覆古生界乃至新生界底部均与凸起一起向上隆起,在-4~-6 km深度新生界底部和古生界顶部可形成局部圈闭。

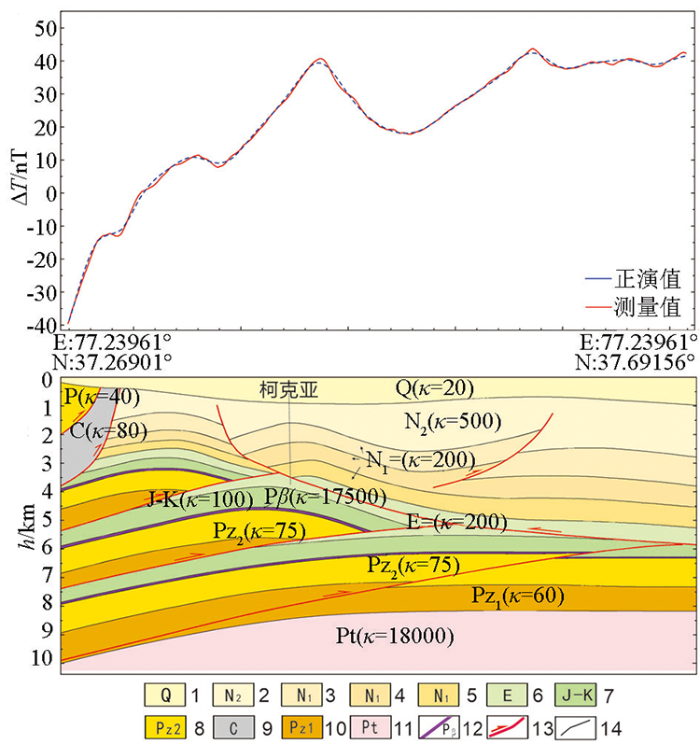

2)与古生界顶部基性火山岩相关的局部构造异常,下二叠统顶部的这套火山岩为华力西晚期形成,随地层一起受后期构造运动影响,局部多形成断层相关褶皱、冲断构造等局部构造,识别此类异常能够有效地圈定上古生界和中生界相关的局部有利圈闭构造。虽然该套基性玄武岩、火山碎屑岩具有强磁性特征,但他们下伏于巨厚(2~10 km不等)的中—新生界盖层之下,基性岩原有的不规则蹦跳状异常则不复存在,取而代之的是一些具有一定强度和规模的、形态较规则的叠加异常。此类异常表现为局部叠加中等强度异常,总体具强度较高、梯度较大、规模较大特征,异常幅值多为一二十到几十nT,宽度10~20 km,具有一定定向延伸性,普遍具等轴状。区内以叶城南部的莆沙—克里阳最典型,从垂直近EW走向局部异常的SN向剖面上看,由南向北存在乌塘苏—玉立群、莆沙—曲力西和苏库勒克—伊格尼斯提3个局部异常带,单个局部异常轴长10~25 km,宽8~10 km,强度10 nT左右,最高20 nT。该组局部异常带显示在SN向挤压应力场作用下形成的,古生界顶部火山岩磁性层卷入的叠瓦状逆冲推覆构造引起。构造带位于塔西南盆地南缘,受由南向北的推覆作用,深部形成叠瓦状逆冲断裂。盆地基底由南向北从-10 km缓慢抬升至-8 km,构成了磁场ΔT逐渐升高的背景;上覆古生界—中生界随逆冲推覆断裂向上逆冲,形成多个构造三角楔,三角楔内的古生界顶部火山岩磁性层引起的局部异常叠加在区域背景场之上,形成具有一定宽度和强度的递进式叠加局部异常。根据这一构造认识,利用区域场及叠加异常计算的磁性体顶界面深度,结合本区的地质构造规律建模并正演拟合显示(图5),反演参数设置:磁总场53 000 nT,磁倾角58.42°,磁偏角2.94°,磁化率(κ)单位为10-6 SI。拟合结果显示在-3.5 km以下存在三层叠瓦状推覆构造三角锲,各构造锲局部形成断层转折背斜,在纬度37.27800°处的-3~-4 km、纬度37.36791°处的-3.5~-6.5 km和纬度37.51176°处的-7 km深度的上古生界—中生界存在圈闭可能,地震已探明的莆沙构造,即纬度37.36791°处-4.0 km的构造,三角锲顶部中生界构成的局部圈闭。近表上覆的巨厚新生界地层被动受力沿新生界底部滑脱层向南反冲,覆盖在三角锲之上,局部形成断层转折或断层传播背斜,在纬度37.38589°处的-3 km、纬度37.63762°处的-3.5 km存在局部低角度背斜圈闭可能。

图5

图5

乌塘苏局部构造带深部地质结构推断解释

1—第四系;2—上新统;3/4/5—中新统;6—古近系;7—白垩-侏罗系;8—上古生界;9—石炭系;10—下古生界;11—元古宇;12—二叠系火山岩层;13—推断断层;14—推断构造层界线

Fig.5

Interpretation map of deep geological structure of Wutangsu local structural belt

1—Quaternary;2—upper Pliocene;3/4/5—middle Pliocene;6—Paleogene;7—Cretaceous-Jurassic;8—upper Paleozoic;9—Carboniferous;10—lower Paleozoic;11—Proterozoic;12—Permian volcanic rocks;13—inferred fault;14—inferred tectonic boundary

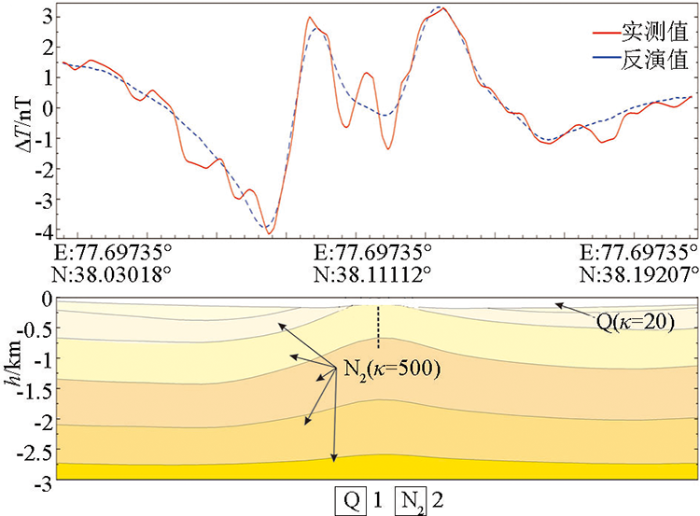

3)浅表新生界弱磁性砂岩受构造局部形变引起的局部构造异常。盆地上覆新近系弱磁性砂岩层受SN向挤压及右行走滑作用影响,多形成的背斜、断鼻和断块等局部构造,磁性层局部形变不再均一,可引起一定的局部异常。与该类磁性层相关的异常表现为局部叠加低幅值异常,总体具幅值小、宽度小、延伸较稳定、梯度较明显特征,异常幅值多小于15 nT,大多集中在10 nT以内,宽度在10 km以内,具明显的局部叠加异常特征,叠加在多种背景场上,表现为区域航磁上局部出现弱小波动。以前陆凹陷中部的克拉克依构造最为典型,地表新近系阿图什组(N2a)呈SEE向条带状出露,与之对应的局部异常为一轴长近30 km,宽10 km,剩余异常强度-4.2~2.9 nT(峰峰值),沿异常轴线在中部呈明显的双峰状。该构造为新生界盖层滑脱引起的断层传播褶皱构造,建模反演显示(图6),反演参数设置:磁总场53 000 nT,磁倾角58.42°,磁偏角2.94°,磁化率(κ)单位为10-6 SI。异常磁性体顶深在1 100~1 500 m,新近系阿图什组磁性砂岩形成的缓隆起背斜核部,受古近系底部顺层滑脱及SN向挤压的共同作用,上覆新近系盖层在断层前端形成的断层传播褶皱隆起,由于背斜受构造运动不断隆起,顶部弱磁性层遭受剥蚀,故形成双峰状局部异常。

图6

图6

克拉克依构造反演地质剖面

1—第四系;2—阿图什组

Fig.6

Geological profile of Karamay structure inversion

1—Quaternary; 2—Atushi formation

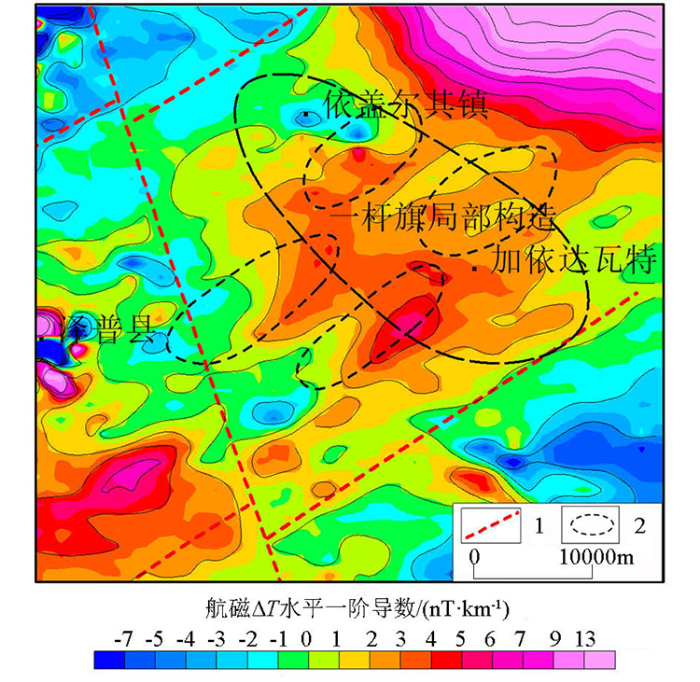

塔西南地区由于主要受SN挤压应力场控制,大多形成与盆地边缘构造系轴向相同的各类局部构造。但新近纪以来西昆仑南北挤压存在东西差异,西段明显强于东段,同时造成盆地上覆盖层整体受到右行走滑应力作用,加之新生界底部层间滑脱层(古近系底部膏盐层)的共同作用,在西昆仑中段北侧(莎车—叶城段)形成了古生界、新生界上下两套构造层轴向近似正交的叠加复合背斜。以泽普县东侧的“一杆旗”局部构造最为典型,该复合构造夹持于NE向的叶尔姜、棋盘断裂之间,磁场 0°方向导数显示,NE轴向的两组平行局部异常叠加在NW轴向的宽缓局部异常之上,异常梯度平缓、延伸稳定,但明显被NW向的莎车断裂以右型压扭方式割断(图7)。根据该区的地质构造规律推断,该区在古近纪早期受近SN向挤压应力主导,古生界顶部形变形成与西昆仑山前断续系同向的“一杆旗”背斜,轴向NW,新近纪晚期受齐姆根凸起的快速向北推移,在凸起东侧形成右型走滑挤压应力场,受古近系底部膏盐滑脱层影响,上覆巨厚的新近系(厚度3~4 km)刚性层在NW—SE的侧向挤压应力场作用下,形成了两组NE轴向的盖层滑脱局部凸起,它们叠加在下伏的NW轴向背斜之上,形成了“一杆旗”上下轴向正交的复式背斜局部构造。

图7

图7

前陆凹陷中部不同轴向局部构造叠加异常

1—推断断裂,2—局部构造异常

Fig.7

Superimposed anomalies of local structures along different axes in the central foreland depression

1—inferred fault, 2—local structural anomaly

5 局部构造分布规律

5.1 局部构造展布规律

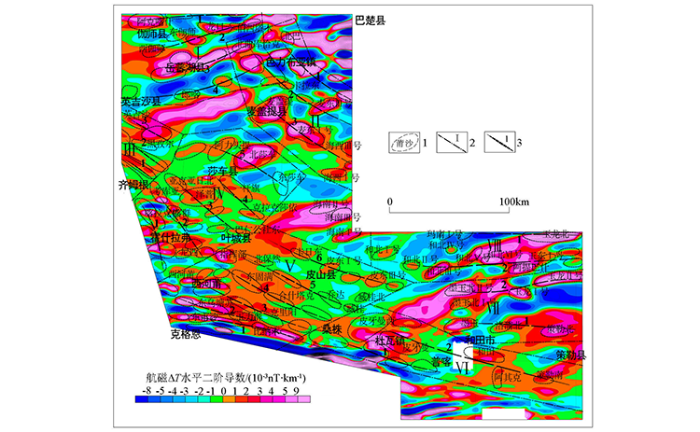

根据航磁局部异常共圈出局部构造122个,这些局部构造异常具有明显的组合特征及平面展布规律。指示基底隆起或古潜山的等轴状、形态规则、强度大、范围大的异常主要位于前陆中部凹陷区,那些与古生界局部构造对应的具强度稍大、范围中等、椭圆状、形态较规则的异常多分布于凹陷区边缘的斜坡或隆起带上[18];浅部新生界局部构造的异常普遍具强度弱、宽度窄、呈带状平行分布的异常特征,主要位于凹陷区边缘冲断带及其前缘(图8),航磁ΔT化极水平二阶导数是根据航磁ΔT化极平面数据按序进行两次水平方向导数(0°和180°)计算所得。结合区域断裂构造格局,按局部构造区→局部构造带→局部构造层次,可将这些局部构造分为8个区27条构造带(表1),不同的构造区(带)反映了不同的构造组合特征及规律。

图8

图8

局部构造及其展布规律

1—局部构造及名称;2—局部构造区;3—局部构造带

Fig.8

Local structure and distribution law

1—local structure and its name;2—local structure area;3—local structure belt

表1 局部构造分区分带统计

Table 1

| 序号 | 构造分区 | 构造带号 | 局部构造带 | 局部构造名称 |

|---|---|---|---|---|

| Ⅰ | 岳普湖— 色力布 亚构造区 | 第1带 | 阿克喀什—塔克尔库构造带 | 喀什背斜(测区外)、阿克喀什、麻扎库、比盖买力 |

| 第2带 | 伽师—第三农场构造带 | 西伽师、东伽师、艾曼里克、龙口、伯西塔木、第三农场 | ||

| 第3带 | 岳普湖—色力布亚局部构造带 | 岳普湖、岳普湖北、西曲库恰克、北曲库恰克、曲库恰克 | ||

| 第4带 | 牙恰克局部构造带 | 英也尔、郎喀、牙恰克、卡拉东、南色力布亚、卡拉东 | ||

| Ⅱ | 色力布亚— 麦盖提东 构造区 | 第1带 | 玉代力克—康塔库木构造带 | 北巴、北恰苏、恰苏、麦东Ⅳ号 |

| 第2带 | 色力布亚—麦盖提东构造带 | 北曲库恰克、琼库尔恰克、南色力布亚、卡拉东、麦东Ⅱ号、麦东Ⅲ号 | ||

| 第3带 | 麦盖提—海西构造带 | 麦盖提、麦东Ⅰ号、海西Ⅰ号、海西Ⅱ号、海西Ⅲ号 | ||

| Ⅲ | 齐姆根— 英吉沙区 | 第1带 | 齐姆根构造带 | 齐姆根、硫酸厂北、黑孜南 |

| 第2带 | 黑孜尔构造带 | 托普鲁克、黑孜尔 | ||

| 第3带 | 英吉沙构造带 | 英吉沙、哈拉萨依 | ||

| Ⅳ | 莎车—叶城 西构造区 | 第1带 | 霍什拉甫构造带 | 喀拉克依、和什拉甫、尼西西、塔尔阿格、拜勒都东 |

| 第2带 | 棋北构造带 | 考库亚、喀群、喀群东、尼西北 | ||

| 第3带 | 泽普构造带 | 亚克亚日北、泽普、依克苏、巴仁公社、巴仁公社东 | ||

| 第4带 | 一杆旗构造带 | 一杆旗、克拉克依 | ||

| 第5带 | 北莎车构造带 | 西阿力买提、阿力买提、北莎车、东莎车 | ||

| Ⅴ | 叶城—皮山 南构造区 | 第1带 | 莆沙构造带 | 西莆沙、东莆沙、曲吕西、比纳木、喀热苏 |

| 第2带 | 乌塘苏群构造带 | 西乌塘苏、东乌塘苏、玉力群 | ||

| 第3带 | 西河莆—克里阳构造带 | 西河莆、西河莆东、孜门勒克、北玉立群、克里阳、喀热苏北 | ||

| 第4带 | 固满构造带 | 尼西东、指挥部、拜什特、东固满、合什塔克、苏勒阿孜 | ||

| 第5带 | 皮山南构造带 | 北保然、斯拉克、乔达、藏桂、藏桂北 | ||

| 第6带 | 皮山北构造带 | 卡日东、皮东Ⅰ号、皮东Ⅱ号、皮东Ⅲ号、皮东Ⅳ号 | ||

| Ⅵ | 和田南构造区 | 第1带 | 桑株—杜瓦局部构造带 | 桑株、杜瓦、杜瓦东、普喀 |

| 第2带 | 皮牙曼—和田构造带 | 皮牙曼西、皮牙曼、皮牙曼北、和田、阿其克、策南Ⅰ号、策南Ⅱ号 | ||

| Ⅶ | 和田北构造区 | 第1带 | 墨玉—策勒构造带 | 墨玉、洛浦北、策勒北 |

| 第2带 | 墨北—玉龙喀什构造带 | 墨北Ⅰ号、墨北Ⅱ号、墨北Ⅲ号、玉龙Ⅰ号、玉龙Ⅱ号 | ||

| Ⅷ | 玛南构造区 | 第1带 | 玛南构造带 | 玛南Ⅰ号、玛南Ⅱ号 |

| 第2带 | 和田北—玉龙东构造带 | 和北Ⅰ号、和北Ⅱ号、和北Ⅲ号、和北Ⅳ号、和北Ⅴ号、阿提巴什、 玉东Ⅰ号、玉东Ⅱ号、玉东Ⅲ号 |

总体看来,这些局部构造的轴向及其构成的局部构造带的走向与其邻近的盆山结合带或构造单元结合带伸展一致,说明凹陷区内的局部构造及其构造带的形成主要受其外侧的推覆挤压应力作用所致。尤以盆地西南边缘最为明显,它们与昆仑山—帕米尔高原和塔里木盆地的挤压作用并产生大规模的挤压—走滑活动直接相关。在盆地边缘山前冲断带及其附近多形成狭长的挤压背斜,这些背斜的长轴方向与盆地边缘区域断裂展布方向一致,并且向冲断带前缘外侧,局部构造宽度逐渐增大,变形强度逐渐减弱,异常强度逐渐减小。如叶城—皮山南构造区,从南向北形成了莆沙、乌塘苏、西河莆—克里阳、固满等多达6排相互平行的局部构造带,它们的轴向与南侧西昆仑山前冲断带及铁克里克北缘断裂走向一致,这些局部构造带的形成与西昆仑向北的推覆挤压及盆地盖层向南的反冲作用直接相关,并且这些局部构造带在平面上还表现出一定的右行雁列展布规律,这与该区强大的右行走滑活动有关。测区北部的岳普湖—色力布亚构造区展现的近EW向局部构造、巴楚隆起西南的色力布亚—麦盖提东构造区的NW—SE展布的局部构造带以及玛南地区近EW向局部构造带,这些局部构造带均垂直于控制该区的区域构造应力场。

5.2 局部构造变形规律

塔西南地区的构造变形主要发生在新近纪以来前陆盆地的聚敛期,受应力机制差异影响,变形的强度具有不均一性,产生构造变形的分带性、分段性和分层性,早期的变形往往被晚期变形改造。从圈定的局部构造及由其组成的构造带和构造区的分布及组合特征来看,主要存在以下几方面的特征:① 塔西南坳陷的南北构造差异,形成了构造变形的南北差异特征。受西昆仑向北的持续挤压推覆,塔西南盆地由南向北形成一套由前陆冲断带→中部凹陷→前沿斜坡→前端隆起构成的推覆构造系统,受此作用形成一系列轴向平行的局部构造带[19]。而北部的南天山推覆构系统较南部尚不够完善,多形成与逆冲推覆有关的局部构造(图9)。② 塔西南在南北挤压应力作用之上,还整体受右行走滑作用力的影响,构造变形的强度和构造样式具有东西分段性,并表现为西强东弱的总体特征。受西侧帕米尔突刺巨大推覆挤压应力的位移量的影响,位于其东翼的塔西南坳陷带南北两侧的西昆仑和南天山山前冲断带构造变形存在明显的东西差异。由于盆山边界与主应力方向交角差异,造成了变形特征及构造样式、构造组合的东西差异,总体表现为东、西部为近似垂直正交挤压,挤压应力强,中部为斜交挤压,挤压应力较弱,派生走滑应力较强。③ 从局部构造的变形强度和展布规律来看,挤压构造变形强度总体展现出南北强中部弱、南部较北部强的特征。盆地边缘前陆冲断带受强烈的SN向挤压作用,多形成基底卷入冲断构造或逆冲推覆构造,变形强烈;前陆中部凹陷及南缘斜坡受SN向的挤压、斜冲和层间滑脱的共同作用,多形成三角带构造、双重构造、层间滑脱,构造变现较弱;前缘斜坡及前端隆起受北向南挤压作用,多形成逆冲推覆、基底卷入等,由此造成局部构造变形由南向北表现出由强到弱—再由弱到强的特征,从盆地南部的纵向剖面表现得尤为明显,南北构造变形减弱,对应的局部异常更加规则,相对强度逐渐减弱(图9)。④ 断裂是控制局部圈闭构造形成的重要条件。构造圈闭的形成与断裂关系密切,断裂为构造圈闭的形成提供了条件。塔西南地区的绝大多数圈闭均发育在断裂带内,如甫沙背斜、柯克亚背斜等,都是典型的断层转折褶皱,下部发育三角构造,上部发育断层转折褶皱而形成背斜圈闭。⑤ 局部构造的形成时代具有明显的南北、东西差异。西昆仑山前断裂主要形成于上新世以来的喜马拉雅晚期,而北部巴楚隆起南缘断裂在华力西晚期就开始发育,受区域应力及断裂构造的控制,局部构造同期形成。因此在前陆中部凹陷南侧的局部构造大部分形成于喜马拉雅晚期,而凹陷带北部的局部构造多形成于华力西期。

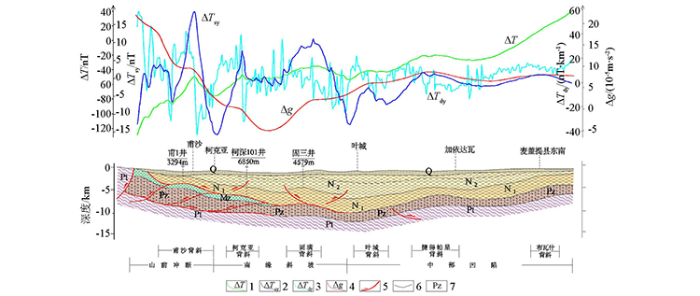

图9

图9

塔西南南部局部构造变形规律及其异常特征

1—航磁ΔT;2—航磁ΔT局部异常;3—航磁ΔT一阶导数;4—局部重力异常;5—推断断裂;6—构造层界线;7—不同各时代构造层;Q—第四系,N2—上新统;N1—中新统;Mz—中生界;Pz—古生界;Pt—元古宇

Fig.9

Local structural deformation law and abnormal characteristics in the south of Southwest Tarim Basin

1—aeromagnetic ΔT;2—aeromagnetic ΔT local anomaly;3—aeromagnetic ΔT first derivative;4—local gravity anomaly;5—inferred fault;6—boundary of tectonic layer;7—tectonic layer of different ages;Q—quaternary;N2—upper Pliocene;N1—middle Pliocene;Mz—Mesozoic;Pz—Paleozoic;Pt—Presinian

6 典型油气藏与含油气有利构造区预测

6.1 典型油气藏特征

塔里木盆地是中国最大的一个陆上含油气盆地,而塔西南是塔里木盆地最大的坳陷,也是典型的叠合复合型盆地,具有多期构造运动、多套烃源岩、多个含油气系统、多期成藏、多期调整再分配的石油地质特点。历经几十年,钻探了30多个局部构造,但发现有工业价值的构造仅3~4个,目前具规模开采的仅有柯克亚和巴什托普油气田。

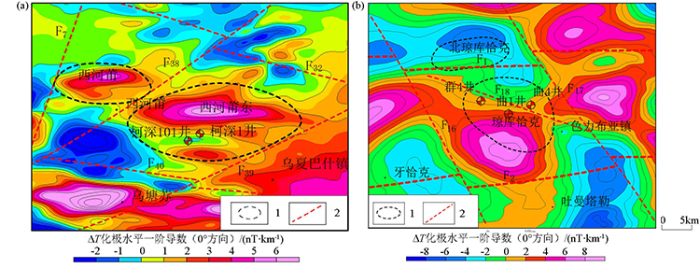

柯克亚油气田是20世纪在西昆仑山前柯克亚构造带上发现的,由中—新生界构成的一个复式成藏体系,其烃源岩是C-P[20]。与柯克亚油气田对应的是西河莆东局部构造异常,该构造异常位于皮山升高正磁异常带西南端与NW向负磁场的交互部位,ΔT化极水平一阶导数(0°方向)显示,该局部构造由南北两组叠加在南向北逐渐升高背景场上的局部异常构成,二者轴向一致,EW轴向,北部异常构成了该构造异常的主体,南部异常较小,综合推断异常由古生界顶部火山岩夹层及新生界弱磁性层共同引起,柯深1井和柯深101井位于南北两梯度高值异常之间的低值区域(图10)。巴什托普油气藏位于麦盖提斜坡上倾方向的巴什托普构造带上,由石炭—二叠系构成的、华力西期形成经喜马拉雅期进一步改造的圈闭。该构造与琼库恰克局部构造异常对应,位于色力布亚镇北西侧叠加有一等轴状的升高局部异常,异常由古生界顶部火山岩夹层受琼库恰克断裂(F18)控制形成背斜引起,曲1、群4等井位于琼库恰克断裂南侧磁场水平一阶导数的零线附近。

图10

图10

柯克亚(a)、巴什托普(b)油气田构造航磁特征

1—局部构造,2—推断断裂

Fig.10

Aeromagnetic characteristics of Kekeya(a) and Bashitopu(b) oil and gas fields

1—local structure, 2—inferred fault

6.2 含油气有利构造区预测

利用航磁进行含油气构造有利区主要从构造角度进行,包括推断的生油凹陷、基底隆坳、断裂构造、局部构造等与油气藏相关的地质要素进行[21,22]。如前所述,塔西南地区存在如叶城凹陷、英吉沙东部凹陷、和田凹陷等多个大型的生油凹陷或断陷,它们的磁性基底埋深普遍在-12 km左右,这些喜马拉雅期形成的凹陷势必影响盆地上覆的烃源层(C-P和∈-○)变形隆起,因此在这些凹陷周围、凹陷与相邻隆起的过渡部位、两个凹陷之间的隆起或鞍部以及凹陷内多次次洼之间的相对隆起部位的局部构造无疑是油气聚集的有利场所。同时还要结合断裂对油气藏形成的重要作用,断裂是油气垂向运移的通道,控制了圈闭的形成。全区识别的各类局部构造122个,类型以断层相关褶皱为主,由3个磁性层引起,集中分布在8个构造区,构成27条局部构造带。综合这些与油气藏相关的地质构造特征,共圈出11个油气聚集有利构造区(图11),根据各构造区显示对油气成藏有利的程度不同分为最有远景、有远景和可能的油气有利构造区3个等级。

图11

图11

含油气有利构造区预测

1—局部构造及名称;2—局部构造区;3—油气聚集有利构造区

Fig.11

Prediction of favorable structural areas for oil and gas

1—local structure and its name; 2—local structure area; 3—favorable structure area for oil and gas accumulation

最有远景的油气聚集构造区:

该区油气聚集与成藏模式大致可归纳为柯克亚模式和色力布亚模式,根据已知油气田的地质构造及其反映的磁异常特征,在测区南部和北东部分别圈定了霍什拉甫—柯克亚—桑株和色力布亚—康塔库木2个最有远景的油气聚集构造区。它们共有的地质构造特点是下伏有巨厚的古生界、中生界烃源层,发育下穿古生界的逆冲推覆断裂,上覆有上古生界、中生界和新生界构成的多类局部构造,是油气聚集成藏的有利区段。

以霍什拉甫—柯克亚—桑株油气聚集有利区为例,该区位于盆地西南边缘,沿西昆仑山前带状展布,有多处油气显示,已发现有柯克亚油气田。区域构造显示,该区带位于叶城凹陷南部基底及古生界向南的抬升区域,盆地基底从前陆中部叶城凹陷-14 km向南逐渐升高至-10 km以浅,古生界顶界面深度在-6~-7 km左右,凹陷南侧的斜坡区是下部烃源层油气运移的指向区。区内共包括局部构造20余个,平面上构成3条局部构造带,即霍什拉甫—西河莆—北玉立群—克里阳、乌塘苏—玉立群—喀热苏、莆沙—曲吕西构造带,局部构造卷入的地层为古生界—新生界,构造类型为断层转折背斜、对冲、三角带等,局部构造顶界深度最浅在不足-2 km,是寻找柯克亚模式油气藏的有利构造区,并且在最南缘的莆沙、乌塘苏等局部构造有望发现深度较大的中生界甚至古生界油气藏,值得进一步研究。

圈出4个有远景的油气聚集有利构造区,分别是英吉沙齐姆根、喀群—皮西那、泽普—莎车、玛扎塔格南有利构造区。它们共有的特色是位于大沉积凹陷之间的缓坡隆起上,有局部基底凸起,是中—古生界烃源有利的运移指向区,下部有下穿至古生界逆冲、走滑断裂,上部发育反冲构造及其相关的局部构造,利于油气成藏。

圈出5个可能的含油气有利构造区,分别是阿克喀什—第三农场、岳普湖—色力布亚、皮山北、皮牙曼—和田—策勒南、玉龙喀什构造区。它们主要分布在前陆中部凹陷区内,这些区域远离山前地带,构造及变形较弱,未探有油气显示。它们共有的特征是位于塔西南沉中部凹陷内或斜坡边缘,基底局部凸起,下穿至古生界的断裂不甚发育,新生界顶部存在层间滑脱,形成相关局部构造,一定程度上油气可能随滑脱层横向迁移并在有利地带聚集,已证实部分圈闭,为可能的含油气远景构造区。

7 结论

利用最新获取的高精度航空磁测数据资料,系统地对塔西南地区的磁性基底隆坳、断裂构造、局部异常与局部构造分布规律、含油气有利构造区预测等进行了研究。

塔西南磁性基底表现为一条自西向东伸展的坳陷带,基底深度普遍在-10 km以深,坳陷带内自西向东存在5个面积较大的二级凹陷区,其中叶城凹陷面积超2万km2,这些新生代晚期形成的大型凹陷,是重要的古—中生界生油中心。由于遭受强烈的区域南北挤压,坳陷区边缘多发育深切入盆地深部的压扭和派生走滑断裂,这些断裂为下伏古生界烃源向上迁移提供了重要通道。

高精度航空磁测出大量与含油气有利局部构造有关的微弱局部异常,圈定了122个可能的含油气有利局部构造,它们集中分布在8个区,构成27条局部构造带。这些局部构造受断裂控制,构造变形表现出南强北弱、西强东弱、北早南晚的基本特征。

综合分析生油凹陷、基底隆坳、断裂构造、局部构造等多个与油气藏相关的地质构造要素,圈出11个利于油气聚集的构造区,其中霍什拉甫—柯克亚—桑株和色力布亚—康塔库木2个最有远景的油气聚集构造区,为进一步开展油气资源勘探提供了扎实的地球物理资料。

参考文献

新疆油气资源开发工作回顾与展望

[J].

Backlook and prospect on the exploitation work of the oil-gas resources in Xinjiang

[J].

含油气构造在航磁测量中的反映

[J].

Representation of oil/gas traps in aeromagnetic maps

[J].

塔里木盆地油气藏(田)特征

[J].

Some characteristics of oil fields in the tarim basin

[J].

塔里木盆地油气储量及其分布特征

[J].

Oil and gas reserves and their distribution in Traim Basin

[J].

塔里木盆地构造格架和构造应力场分析

[J].

Tectonic framework of the Tarim basin and its tectonic stress field analysis

[J].

塔里木盆地压扭断裂带构造特征与油气聚集

[J].

Hydrocarbon accumulation and structural characteristics of compresso-wrench fault belts in Tarim Basin

[J].

塔里木盆地航磁场分析与磁源体结构

[J].

Analysis of regional magnetic field and source structure in Tarim Basin

[J].

欧拉反褶积中构造指数的计算与优化选取

[J].

The calculation and optimization of structure index in Euler deconvolution

[J].

反演磁性地质界面的意义与方法

[J].

The geological significance and the inversion method of the magnetic geologic interface

[J].

利用磁法资料直接解释基底起伏

[J].

Direct interpretation of basement undulation using magnetic data

[J].

塔里木盆地西南缘构造带的地球物理特征、构造及其演化

[J].

The geophysical feature, structure, and evolution of the tectonic belt in the southwest margin of the Tarim Basin

[J].

新疆和田南部地区岩石磁化率变化特征研究

[J].

Research of the rock magnetic susceptibility characteristics in southern Hotan Region in Xinjiang

[J].

中国重力异常的小波变换与多尺度分析

[J].

Wavelet transform and multi scale analysis on gravity anomalies of China

[J].

塔里木盆地航磁局部异常的自学模式识别分类与评价

[J].

Classification and evaluation of local aermagnetic anomaly bodies in the Tarim basin by self-learning pattern recognition

[J].

航磁寻找油气藏几种方法应用效果分析

[J].

An application effect analysis of several aeromagnetic methods in hydrocarbon exploration

[J].

高精度航空磁测在塔里木盆地油气勘查中的几点新认识

[J].

New knowledge obtained from the application of high-precision aeromagnetic survey to oil and gas exploration in tarim basin

[J].

塔里木盆地地质构造演化与含油气展望

[J].

Tectonic evolution of tarim basin and its hydrocarbon potential

[J].

塔里木盆地构造演化与构造样式

[J].

Evolution and tectonic patterns of Tarim Basin

[J].

利用航磁资料研究楚雄盆地地温并预测油气远景区

[J].

Application of aeromagnetic data in studying geothermics of chuxiong basin and forecasting its petroleum prospects

[J].