0 引言

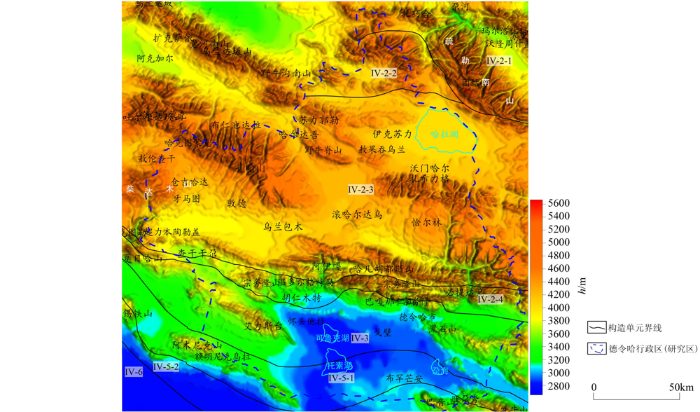

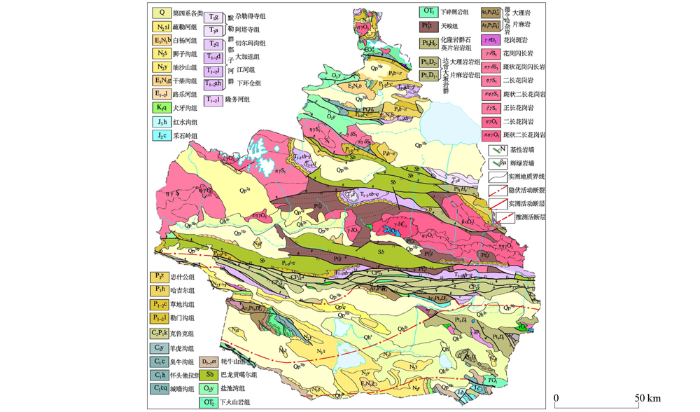

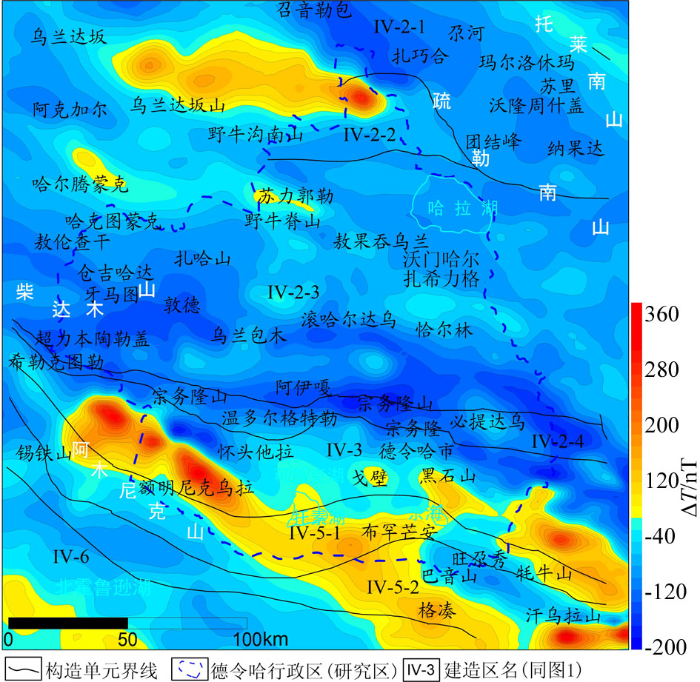

德令哈地区地处祁连造山带与柴北缘造山带的接壤部位,西南部跨柴达木盆地一隅,即柴东盆地,本文研究区为德令哈行政区(图1)。研究区自古元古代以来,经历了多期构造运动及海陆变迁,由此发育有丰富的沉积地层。从元古宙到中生代频繁的岩浆活动,形成了各类侵入岩、火山岩及岩脉(图2)。了解区域构造及深部地质结构,对于研究、反演秦祁造山带形成、演化,特别是岩浆演化过程与成矿作用关系有重要意义。但是长期以来,对德令哈地区的深部结构及构造研究较少,其中南部柴东盆地相对丰富。但是柴东地区基本被第四系覆盖,盆地基底岩石仅出露于欧龙布鲁克山、埃姆尼克山等山间隆起及其附近,早期对柴东盆地也主要通过地球物理资料和野外地表断裂构造的分析进行认识,缺乏充分的面积性资料,前人对柴东盆地的研究主要在第四纪沉积环境和构造作用等方面[1,2,3]。相比而言,对研究区构造格架、盆地构造发展、深部基底结构等还未开展深入研究。加上以往研究资料精度、处理解释方法受限等原因,前人划分的基底凹隆结构等也参差不齐,有的划分结果相差较大。

图1

图1

德令哈地区地形沙盘

IV-2-1—中祁连岩浆弧(O-D1);IV-2-2—党河南山-拉脊山蛇绿混杂岩带(O-S);IV-2-3—南祁连岩浆弧(O-D1);IV-2-4—宗务隆山-夏河-甘加陆缘裂谷(O-P);IV-3—全吉地块;IV-5-1—滩涧山岩浆弧(O);IV-5-2—柴北缘蛇绿混杂岩带(∈-O);IV-6—柴达木盆地地块

Fig.1

Landscape image map of Delingha area

IV-2-1—middle Qilian magmatic arc(O-D1); IV-2-2—Danghe Nanshan-Lajishan ophiolitic melange belt (O-S); IV-2-3—south Qilian magmatic arc(O-D1); IV-2-4—Zongwulongshan-Xiahe-Ganjia continental margin rift(O-P); IV-3—Quanji block; IV-5-1—Tanjianshan magmatic arc(O); IV-5-2—northern Qaidam ophiolitic melange belt(∈-O);IV-6—Qaidam Basin block

图2

基底是盆地等区域性构造发展演化的基础,基底的起伏控制着上覆沉积地层及区域构造的形态,从而影响着油气、能源矿产的生成、运移及富集。所以,界定区域性结晶基底特征,对于研究盆地等构造的形成与演化、资源的形成、运移、分布等都具有极为重要的理论意义和实际价值。本文研究的基底是以元古宇为主的古变质岩地层及侵入岩构成的结晶基底,基底深度为结晶基底顶界面深度。

1 重力异常特征

1.1 岩石密度特征

岩石、地层的密度特征是分析异常场源信息的重要前提,也是重力异常处理和解释重要过程,因此综合分析和总结研究区岩石、地层密度特征是进行重力异常处理与解释的前提和重要依据(表1)。本文通过收集前人在研究区及邻区的物性研究成果,分析总结了研究区岩石、地层密度特征。

表1 柴达木盆地东部岩石密度及磁性参数值[13]

Table 1

| 地层 | 代号 | 样数 | 岩石密度ρ/(g·cm-3) | 磁化率/(10-5SI) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 变化范围 | 平均值 | 变化范围 | 平均值 | ||||||

| 第四系 | Q | 585 | 1.02~2.17 | 1.74 | 3~302 | 63 | |||

| 新近系 | N | 441 | 2.00~2.38 | 2.31 | 9~194 | 33 | |||

| 古近系 | E | 192 | 2.23~2.61 | 2.48 | 3~18 | 8 | |||

| 白垩系 | K | 2.36~2.59 | 2.45 | 13~166 | 31 | ||||

| 侏罗系 | J | 70 | 2.26~2.63 | 2.49 | 9~41 | 16 | |||

| 新近系 | T | 1034 | 2.64 | 1~1320 | 233 | ||||

| 二叠系 | P | 32 | 2.64 | 3~11 | 8 | ||||

| 石炭系 | C | 254 | 2.62~2.72 | 2.66 | 2~54 | 15 | |||

| 泥盆系 | D | 912 | 2.64~2.70 | 2.67 | 1~2522 | 551 | |||

| 志留系 | S | 35 | 2.65 | 13~27 | 21 | ||||

| 奥陶系 | O | 728 | 2.67 | 5~5640 | 169 | ||||

| 古元古界变质岩系 | 236 | 2.61~2.85 | 2.67 | 35~839 | 129 | ||||

| 前震旦系 | AnZ | 1087 | 2.59~2.84 | 2.67 | 25~1888 | 478 | |||

| 火成岩类 | 酸性 | 2.54~2.75 | 2.64 | 6~114 | 20 | ||||

| 基性 | 2.62~2.87 | 2.75 | 31~5640 | 900 | |||||

当上覆低密度地层越厚时,占据较多下伏高密度地层或岩体空间,容易造成盆地凹陷,物质的质量亏损引起低重力异常。当高密度老地层或高密度岩体上覆侵入,造成深部隆起构造,从而引起高重力异常。研究区侏罗系—第四系沉积盖层岩石密度在1.74~2.49 g/cm3之间变化,其平均值为2.27 g/cm3。新近系之前地层岩石密度在2.64~2.67 g/cm3之间,均值仅相差0.03 g/cm3,变化较小。火成岩类的岩石密度变化为2.54~2.87 g/cm3,平均密度值为2.66 g/cm3,它们与上覆地层岩石之间存在密度界面,其均值差为0.39 g/cm3[13]。古元古界等变质岩系密度变化范围大,也具有较大的密度值,以此为基底的区域与上覆盖层存在密度界面。研究区总体上覆地层与盆地基底的密度差为0.39~1.11 g/cm3,存在较明显的密度界面,密度条件满足研究区的重力反演前提。

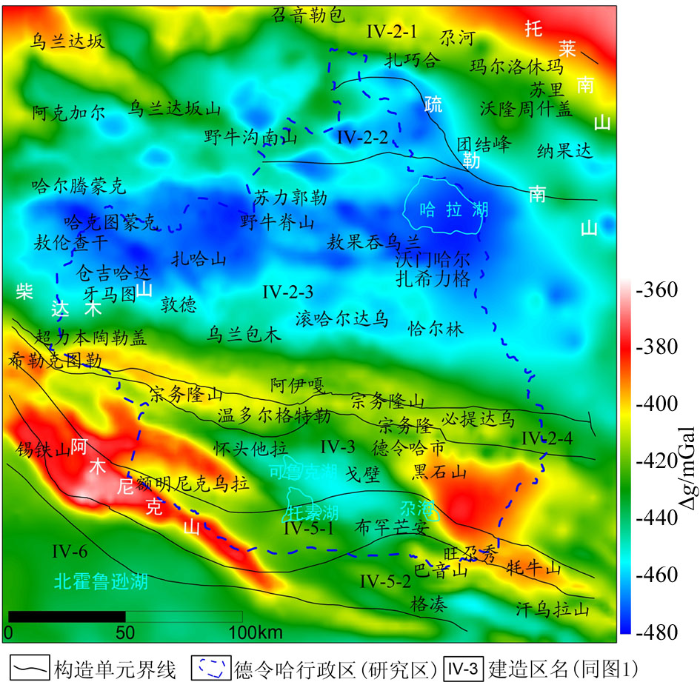

1.2 重力异常数据提取

本文采用的重力数据来源于青海省物探数据库收编的1∶25万重力成果数据,该数据测量工作于2006~2013年完成,测点密度1点/6 km2,布格异常总精度优于±0.5 mGal。图3为研究区布格重力异常图,布格异常是不同密度单元的综合反应,包含地层厚度、地壳厚度与深部构造等因素[20]。研究区布格重力异常场的形态总体表现较为简单,在中部造宗务隆山—夏河—甘加陆缘裂谷一带以宽大的异常梯度带为特征,为南北两个区域,北区为重力低,重力最低值位于哈拉湖凹陷内,总体上主要是以中新生界为主的沉积地层。南区相对重力高,呈近EW向、NWW向展布,主要是老地层的基底显示。南部区域在德令哈市—怀头塔拉一带为重力低,整体表现为一个断陷盆地,局部出露有新生界地层,航磁异常中这种特征表现尤为明显(图5)。区域布格重力异常场的这布特征主要反映了中深部地层基底、深部莫氏面的综合起伏形态。

图3

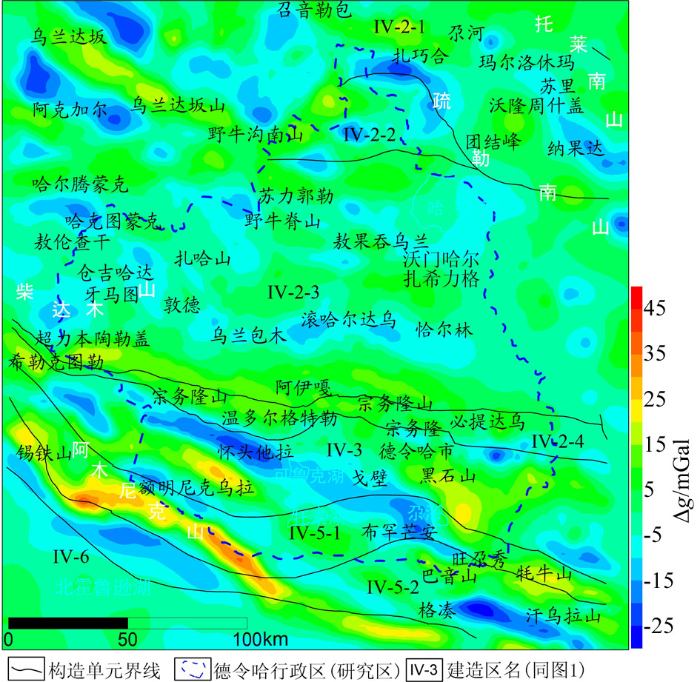

研究区剩余重力异常(图4)北部形态以块状、似椭圆状为主,南部则以长轴轴向呈NWW向、近EW向的条带异常为主,分布面积大小不一,异常场幅值变化整体上表现相对平缓,最高值位于阿木尼克山一带,幅值大于20 mGal。研究区剩余重力异常主要是基底上覆地层及侵入岩体等浅部地质构造的综合反映。

图4

图5

2 断裂构造解释

2.1 断裂识别解释方法

断裂体系分析是位场资料处理解释中的一个重要环节。在利用重磁数据识别断裂体系时,一般有相关分析、水平一次方向导数、总梯度模等方法,但是这些方法不具有信号源深度的信息。而小波分析方法在信号识别时包含信号源位置及大小或深度信息 [21]。比如小波分解尺度较小时,显示区内断裂、浅部密度单元、噪声干扰等信息;分解尺度较大时,浅部信息减弱,深部及大规模信号源被识别,所以在不同的目标体识别中选用不同的小波分析阶数。

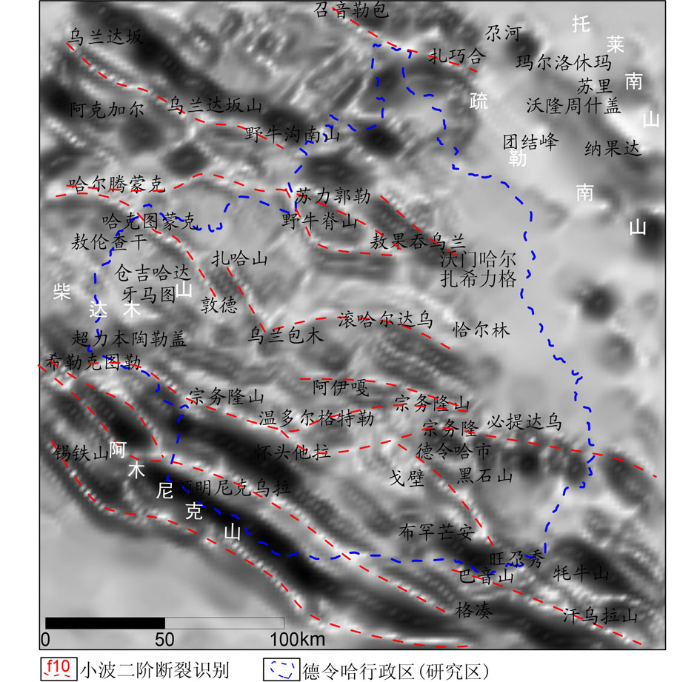

2.2 重力异常小波断裂分析

对区域剩余重力异常数据进行小波断裂分析(图6),解释研究区断裂构造。不同尺度的计算对应不同的空间深度,小波尺度越小,显示局部浅部断裂越清晰,也会包含浅部密度不均匀体及噪声干扰信息,尺度越大显示深大断裂,浅部信息会消减。所以选择合适的计算尺度会较好地显示需要研究的目标体信息。

图6

据已知地质信息可知,本区分布有浅、中、深各级断裂,浅部断裂多止于沉积盖层,深部断裂有的切割穿基岩甚至基底,以能够在地表显示更多的浅中深部各级断裂和与已知断裂吻合较好为目标,得知小波2阶断裂分析结果显示结果较好,所以选择小波2阶断裂分析结果解释全区断裂构造。

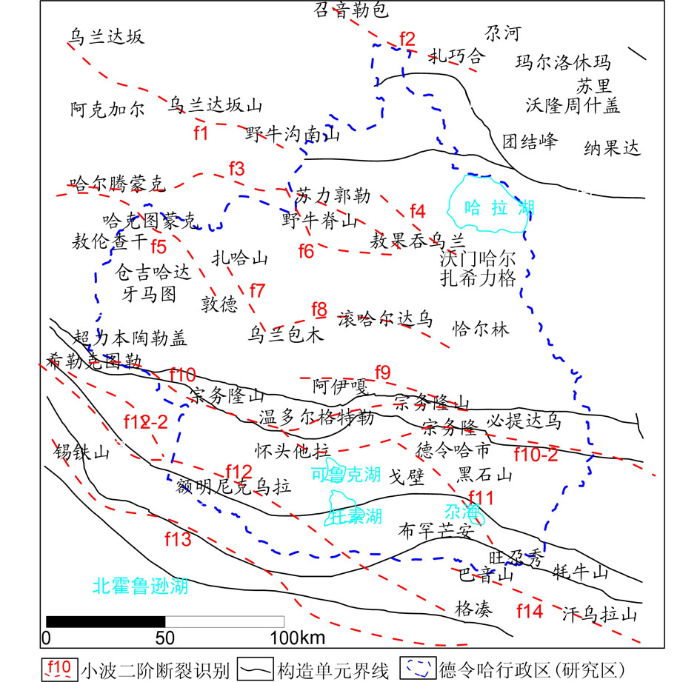

可以看出,小波分析解释的断裂中对于区域三级构造线和已知地质大断裂都有较好的显示,断裂方位与走向具有区域一致性(图7),具体解释断裂分析如下:

图7

f1位于区外北西部,长约106 km,走向为NW—SE,属于山前断裂,断裂南端经过河流。属于深部断裂。

f2在工区外北缘,长约70 km,走向为NW—SE,属于山间断裂,在地形地貌上具有明显的显示。属于中深部断裂。

f3长约148.2 km,西段走向近EW,东段走向趋于SEE。西段分布于山区,中段沿河谷分布,东段平行于主山脊沿山腰分布。属于中部断裂。

f4长约42 km,走向NW—SE,分布于山脚积扇区,靠近哈拉湖。属于中部断裂。

f5长约87.4 km,走向由西段的EW变为东段的SE,西段沿主山脊分布,东端分布于山腰。属于中部断裂。

f6长约57.6 km,走向由东段NW—SE变为西段近EW,断裂西端止于f3,断裂主体沿野牛脊山山脊分布。属于浅部断裂。

f7长约32.7 km,走向NW—SE,北段处于山脊中,南段处于山前。属于中部断裂。

f8长约78.4 km,走向呈轴近东西的半弧形。属于中部断裂。

f9长约68 km,走向近EW,整体沿山脊线分布,为山间断裂。属于中部断裂。

f10(宗务隆山南断裂):是宗务隆山—青海南山断裂带最南支,控制了柴东盆地北缘。该断裂为半隐伏断裂,长约168.3 km,整体走向和此区域三级构造线一致,为EW—NW,倾向NE—N,具逆推性质。重磁场具明显的线性特征,等值线呈密集梯度带。在其东段南部有平行分布的次级断裂f10-2,平行主山脊线分布于山前,长约131.7 km。f10-2以近EW向分布于德令哈市区北部,在其南部有耕地、省道、城镇、水库等,对人居环境潜在影响比较大。断裂离德令哈市区最近处为北部水库部位,距离8.32 km,该断裂西段离耕地和省道最近处为2.27 km。属于深部断裂。

f11为走向NW—SE的次级断裂,长约58.3 km,北端止于f10-2,断裂由北向南依次经过厂房、公路、耕地、住宅楼、河流、湖泊等人文及自然资源要素,对城市和生态环境影响较大。 属于中深部断裂。

f12(欧北断裂):走向为NW—SE,长度约为202.5 km,西段走向和此区域三级构造线一致, 东段呈斜切割区域三级构造性特征。断裂西段经过省道,整体经过多条山路。中部离托素湖最近处为2.2 km。f12-2断裂为位于f12西段北部的次级断裂,走向NW—SE,长66.8 km,为山中断裂,断裂南部经过省道。属于深部断裂。

f13(埃南断裂):长约205.2 km,为一条隐伏断裂带,构造形迹清晰,沿锡铁山—埃姆尼克山南—东延地段分布,和此区域三级构造性基本一致,具有典型构造地貌特征。总体走向NW—NWW、倾向NE—NNE、倾角较陡,是盆内不同重磁场分界线。该处重力异常等值线平行、密集,梯度变化大,断裂南侧为重力低、负磁异常,北侧为重力高、正磁异常,是北侧隆起带与南侧拗陷带的两个不同地质单元的重要分界线。属于深部断裂。

f14位于区外南东部,长约8.6 km,走向为NWW,与该处三级构造线平行。属于深部断裂。

3 基底反演解释

3.1 密度界面反演方法

界面反演,是根据区域重、磁异常计算组成其场源的界面的厚度与起伏。通常,在研究地质构造问题中,应用界面反演的方法研究沉积盆地基底、区域地层和深部构造界面(如莫霍面)的起伏,从而探寻与构造有关的矿产和能源资源,特别是油气勘查中确定沉积盆地基底形态,或反演一个或多个物性界面的深度。其中,密度界面反演,即根据重力资料来确定地下密度界面的起伏情况。

3.2 基底深度特征

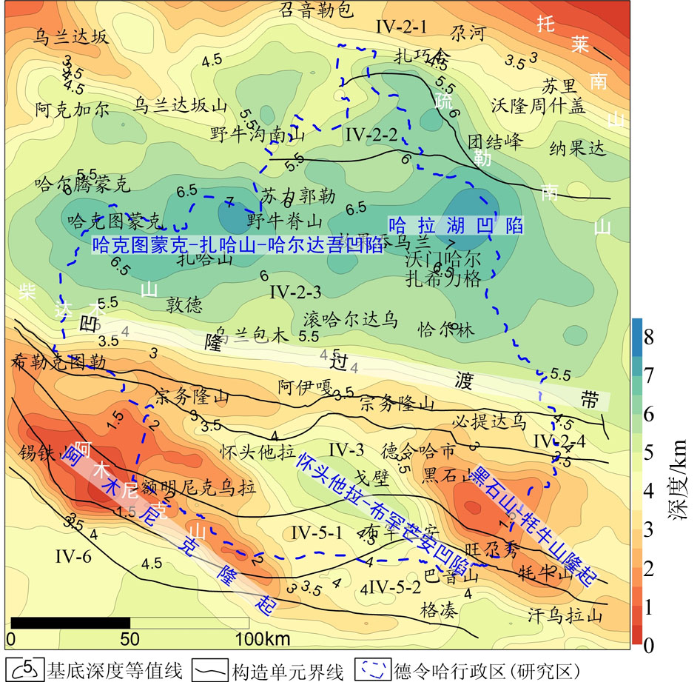

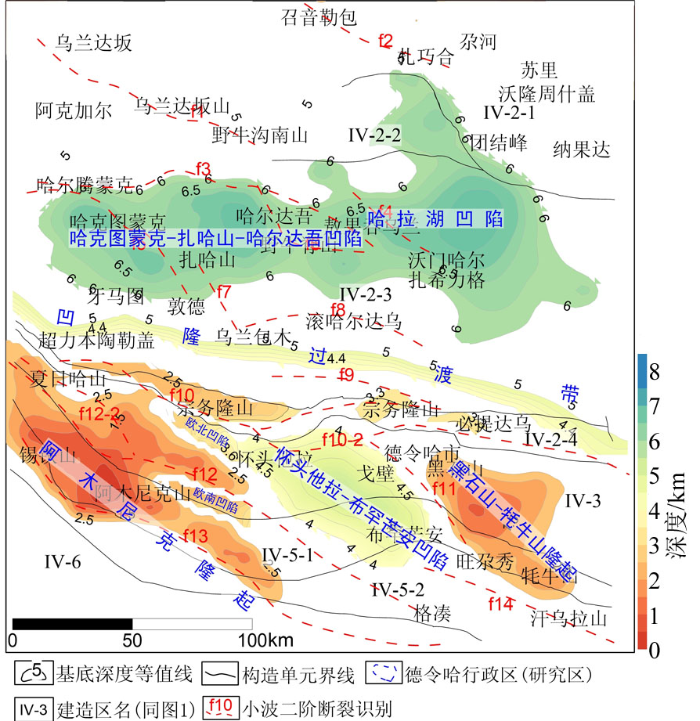

图8

图8

德令哈地区基底构造单元解释成果

Fig.8

Interpretation of basement structural units in Delingha area

图9

图9

德令哈地区基底构造单元解释成果

Fig.9

Interpretation of basement structural units in Delingha area

表2 基底特征综合解释成果

Table 2

| 布格重 力异常 特征 | 航磁异 常特征 | 古地层或 岩体出露 情况 | 综合推断 基底岩性 | 中心部位 | 与断裂关系 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 阿木尼克隆起 | 高异常 | 中高异常 | 未出露 | 中酸性夹中基性火山岩与新太古界—古元古界变质岩 | 0.3 | 1730 | 阿木尼克附近 | 主体边界被f12和f13严格控制 |

| 黑石山—牦牛山隆起 | 高异常 | 中高异常 | 古元古界地层;局部花岗岩 | 岩浆岩为主,局部元古宇变质岩 | 1 | 1275 | 黑石山与牦之间,尕旺秀以北约20 km | 北部和西部分别被f10-2、f11控制 |

| 宗务隆浅隆起带 | 中高异常 | 低异常 | 未出露 | 3.5 | 2063 | 沿宗务隆山东西向分布 | 南部被f10及f10-2控制 | |

| 哈克图蒙克—扎哈山—哈尔达吾凹陷 | 低异常 | 低异常 | 二长花岗岩;边缘区域:新元古界地层 | 新元古界浅变质岩为主,局部花岗岩 | 7.1 | 2120 | 哈尔达吾南西约8 km | 北部被f1控制 |

| 哈拉湖凹陷 | 低异常 | 弱异常 | 二长花岗岩、花岗闪长岩;边缘区域:新元古界地层 | 新元古界浅变质岩为主,局部二长花岗岩及花岗闪长岩 | 7.2 | 2353 | 哈拉湖及偏南部区域 | 北部被f2控制 |

| 怀头他拉—布罕芒安凹陷 | 中异常 | 中异常 | 未出露 | 元古宇深浅变质岩为主,局部沿断裂有侵入岩 | 5.4 | 1800 | 怀头他拉至布罕芒安中间一带 | 北、西、东部分别被f10-2、f12、f11控制 |

| 欧北凹陷 | 弱异常 | 低异常 | 南侧出露古元古界地层 | 新元古界浅变质岩为主 | 3.5 | 275 | 欧龙布鲁克山北侧 | 北侧被宗务隆山断裂(f10)控制 |

| 欧南凹陷 | 弱异常 | 中异常 | 未出露 | 新元古界浅变质岩为主 | 3 | 200 | 欧龙布鲁克山与阿木尼克山间 | 北侧被f12控制 |

1)哈拉湖凹陷,中心位于哈拉湖一带,形态近块状,北以断裂以疏勒南山附件中南祁连分界断裂为界,西以苏力郭勒至野牛脊山浅凹陷为界与哈克图蒙克—扎哈山—哈尔达吾凹陷相接,南至凹隆过渡带。凹陷主体面积2 353 km2,中心深度7.2 km。哈拉湖坳陷内部及南北边部发育NW、EW向断裂,控制着次级凹隆格局。凹陷南部边缘恰尔林一带有花岗岩出露。据屈念念等[11]研究,将哈拉湖凹陷面积圈为 4 556 km2,最大深度约5 km,这是由于本文以凹陷深度 6.5 km等值线进行了圈定,而后者以更大范围的面积圈定凹陷。

2)哈克图蒙克—扎哈山—哈尔达吾凹陷,属于北部第二大凹陷,东接德令哈凹陷,形态呈长轴近EW向的似椭圆状。凹陷主体面积2 120 km2,凹陷中心最大埋深7 km。北以f1断裂为界,主体凹陷北以f3为界,南部被凹隆过渡带控制。以哈克图蒙克和敖果吞乌兰为两个凹陷中心,中间野牛脊山处稍浅。局部区域出露有花岗岩。

3)怀头他拉—布罕芒安凹陷(德令哈凹陷),位于阿木尼克隆起与黑石山—牦牛山隆起之间,北部以宗务隆山断裂(f10)为界与宗务隆山浅隆起带相邻,东部以f11为界和黑石山—牦牛山隆起相接,呈长轴近怀头他拉—布罕芒安一线(NW)的椭圆状分布,基底埋深范围3.5~6.5 km。地貌上东西北三面环山,南侧为低山丘陵,中部呈广阔平原。重磁异常反映基底埋深总趋势东高西低、北高南低,最深处位于可鲁克湖一带,基底埋深达到6.5 km左右。德令哈市位于此凹陷北东部边缘地带。此凹陷与《柴达木盆地德令哈坳陷基本地质特征与油气资源潜力评价》中德令哈凹陷基本一致,两者基底最大埋深对应较好。

4)欧北凹陷,位于欧龙布鲁克山北缘,北部被宗务隆山断裂控制与宗务隆山浅隆起带相邻,延伸面积约275 km2,凹陷平均深度3.5 km,最大深度约4 km。

5)欧南凹陷,位于阿木尼克山与欧龙布鲁克山之间,是被阿木尼克山隆起控制的浅凹陷,延伸面积约200 km2,凹陷最大深度约3 km。

6)宗务隆山浅隆起带,位于南北凹隆过渡带以南,沿宗务隆山以EW向带状展布,基本与三级构造单元(IV-2-4)宗务隆山—夏河—甘加陆缘裂谷部位重合。隆起带边缘展布有断裂f10及f10-2。隆起深度变化较大,范围约在2~3.5 km。宗务隆浅隆起带及部分凹隆过渡带区域为《柴达木盆地德令哈坳陷基本地质特征与油气资源潜力评价》中所描述的宗务隆山前逆冲带,两者基底最大埋深对应较好。

7)阿木尼克隆起,形态呈NW—SE走向的带状,隆起主体位于IV-5-1-滩涧山岩浆弧(O)构造带内,在其北东延伸出一相同走向,经过艾力斯台的局部隆起。隆起主体南西和北东部以IV-5-1滩涧山岩浆弧构造线为界,与f10、f12、f13断裂有明显的边界对应关系,隆起北东部延伸部位与宗务隆浅隆起带相邻,东部与怀头他拉—布罕芒安凹陷相接。其主体面积1 730 km2。隆起中心位于阿木尼克山附近,山间有基岩出露。

8)黑石山—牦牛山隆起, 位于区南东部,呈长轴NW的近椭圆状,位于IV-3全吉地块及IV-5-1滩涧山岩浆弧三级构造单元部位。西部以断裂f11为界与怀头他拉—布罕芒安凹陷相邻,北部以断裂f10-2为界与宗务隆浅隆起带相接。其主体面积1 275 km2,隆起中心位于黑石山与牦牛山之间部位,最浅处埋深约0.5 km。

3.3 基底岩相特征

1) 花岗岩为主基底岩相,表现为高重力异常、中高磁异常,重磁异常形态多变、异常边界梯度变化大,说明基底由高密度强磁性且埋深较浅的物质组成。比如欧龙布鲁克山及牦牛山隆起一带,出露有新太古界、古元古界地层,认为基底以岩浆岩隆起为主,局部残留有元古宇变质岩。

2) 混合岩基底岩相,表现为区域性平缓的低重力异常,中高磁异常,说明基底由高密度中高磁性且埋深较深的物质组成。比如德令哈凹陷区域,东部出露见古元古界达肯大坂岩群中深变质岩,沿断裂构造有侵入岩分布,中部以古元古界深变质岩为主,西部以中新元古界浅变质岩为主,分析认为侵入岩和深变质的古地层综合反映。

3) 浅变质为主的基底岩相,表现为区域性封闭的低重力及负磁异常背景,说明盖层沉积厚,基底岩石磁性相对较弱、埋藏深。比如哈克图蒙克—扎哈山—哈尔达吾凹陷区域,分析认为基底以中新元古界浅变质岩为主。

4) 泥盆系火山岩为主的基底岩相,表现为带状高重力异常,带状中弱磁异常,比如阿木尼克隆起区域,认为基底主要有由中酸性夹中基性火山岩组成,其次由新太古代—古元古代变质岩的成分。

4 小结

本文主要根据重力异常反演计算,综合解释了德令哈地区断裂构造及基底凹隆结构。通过小波断裂分析方法解释了14条区域性断裂构造,f1、f10、f12、f13、f14为深部断裂,f2、f11为中深部断裂,f3、f4、f5、f7、f8、f9为中深部断裂,f6为浅部断裂。通过密度界面反演方法计算,综合解释了德令哈地区区域性“五凹三隆”基底结构,分别为阿木尼克隆起、黑石山—牦牛山隆起、宗务隆浅隆起带、哈克图蒙克—扎哈山—哈尔达吾凹陷、哈拉湖凹陷、怀头他拉—布罕芒安凹陷(德令哈凹陷)、欧北凹陷、欧南凹陷。解释成果和前人划分结果对应较好,并对部分前人认识成果做了归属及补充完善。

从本文所解释的区域凹隆特征、断裂体系及出露岩性条件出发,若要对油气资源作一简单预测,生油凹陷最有利的条件为凹陷内部断裂构造不发育、在其边部发育深大断裂、且在凹陷周边的隆起等部位出露岩浆岩,满足这种地质结构分布特征的构造活跃部位有利于烃源岩的发育。比如哈克图蒙克—扎哈山—哈尔达吾凹陷东区内部断裂构造不发育,但凹陷北、西、中部发育有f3、f5、f8等中深部断裂,且在凹陷周边广泛出露岩浆岩;据此,还有哈拉湖凹陷北部区域、德令哈凹陷等初选靶区。

参考文献

柴达木盆地第四纪环境演变、构造变形与青藏高原隆升的关系

[J].

Relation among Quaternary environmental evolution, Tectonic deformation in the Qaidam basin and uplifting of the Qinghai-Tibet Plateau

[J].

柴达木盆地油气成藏的主控因素

[J].

Main factors controlling hydrocarbon accumulation in Qaidam basin

[J].

柴达木盆地三湖地区第四系构造发育历史及其勘探意义

[J].

Study on the Quaternary tectonic evolution and its significance for exploration in the Sanhu Area, Qaidam Basin

[J].

柴达木盆地北缘晚新生代精细磁性地层学与沉积对构造的响应

[D].

High Resolution magnetostratigraphy in the north of Oaidam Basin and the sedimentary response to tectonic since Late Cenozoic

[D].

柴达木盆地东北部新近纪构造旋转及其意义

[J].

Neogene tectonic rotation of the NE Qaidam Basin and its implication

[J].

东昆仑造山带多期隆升历史的地质热年代学证据

[J].

Thermochronological evidence for multi-phase uplifting of the East Kunlun Mountains, northern Tibetan Plateau

[J].

柴达木盆地东部新生代盆地结构与演化

[J].

Cenozoic architecture and structural development of the eastern Qaidam basin

[J].

柴达木盆地德令哈坳陷石炭系烃源岩成熟度演化史

[J].

The Carboniferous source rock maturity evolution in the Delingha depression in the Qaidam Basin, northwest China

[J].

柴达木盆地德令哈断陷石油地质特征及勘探前景

[J].

Petroleum geologic characteristics and exploration prospect of the delingha fault-depression in the qaidam basin

[J].

基于位场分离与延拓的视密度反演

[J].

The inversion of apparent density based on the separation and continuation of potential field

[J].

南祁连盆地重力异常特征及其地质意义

[J].

Gravity anomaly features analysis and its geological significance in Southern Qilian Basin

[J].

基于重磁资料研究贵州省深部构造特征

[J].

Study of deep structural feature in Guizhou based on gravity and magnetic data

柴达木东部重磁场特征及构造单元划分

[J].

Characteristics of gravity and magnetic field and division of tectonic units in eastern Qaidam

[J].

重力密度界面反演方法研究进展

[J].

Review of the gravity density interface inversion

[J].

空间域密度界面反演方法及其进展

[J].

Review of Density interface inversion method in spatial domain

[J].

高精度重力资料的密度界面反演

[J].

The density interface inversion of high-precision gravity data

[J].

高精度重磁电资料在伊犁盆地巩乃斯坳陷基底岩性岩相识别中的应用

[J].

Basement lithology lithofacies identification in the Kunse depression, Yili Basin: Using the high-precision gravity,magnetic and electric data

[J].

三江盆地重磁场特征与深部结构

[J].

Gravity and magnetic anomalies and deep structure in the Sanjiang Basin

[J].

重磁资料在鄂尔多斯盆地西南缘基底研究中的应用

[J].

The application of magnetic and gravity data on research the basement in the southwest of Ordos Basin

[J].

重力场定义的澄清

[J].

Clarification of the definition of a gravity field

[J].

基于小波变换和均衡重力异常的断裂识别——以柴达木盆地及周边地区为例

[J].

Wavelet transform analyses of faults detection on isostatic gravity anomalies:A case study from the qaidam basin and its adjacent areas

[J].

The rapidcal culation of potential anomalies

[J].

Best bounds on density and depth from gravity data

[J].

The inversion and interpretation of gravityanomalies

[J].

柴达木盆地构造单元划分

[J].

Tectonic Units of the Qaidam Basin

[J].