0 引言

在高山峡谷地区进行交通基础设施建设时,需要修建数量众多的桥梁。修建桥梁前需对桥址进行比选,岩溶发育特征是桥址比选时需要重点考虑的问题。查明岩溶发育特征,可用地质调查、地球物理勘察、钻探的方法,但地质调查只能得到表观岩溶发育特征,地球物理勘察能在纵剖面上得到宏观上不同深度的岩溶发育特征,钻探只能得到微观上不同深度的岩溶发育特征。在碳酸盐岩发育地区选择桥址时,通常采用地质调查先行、地球物理勘察跟进、钻探验证,即表观、宏观、微观三者结合,经济高效的岩溶发育特征勘察方法。其中,适用于岩溶发育特征的地球物理勘察方法包括浅层地震、地面电磁波法、电法、钻孔电磁波法、探地雷达[1],不同的地球物理勘察方法有各自的特点:浅层地震层勘察精度低,但能提供宏观上岩溶发育特征;地面电磁波法勘察深度大,受地形影响小,但勘察费用高;电法勘察费用低,勘察精度高,但野外跑极工作量大,工作效率低;钻孔电磁波法需要钻孔,费用高,有效勘察距离不超过30 m;探地雷达法有效勘察深度通常不超过10 m,且对场地平整度要求高。所以,大面积岩溶发育特征勘察通常采用浅层地震法、电法和地面电磁波法。

在高山峡谷地区如何进行高效经济的岩溶发育特征勘察是一个值得研究的问题,本文以浅层地震法、地面电磁波法、电法对某特大桥桥址区岩溶发育深度、充填物、展布方向等岩溶发育特征进行了勘察,并用钻探进行了验证。

1 工程地质条件

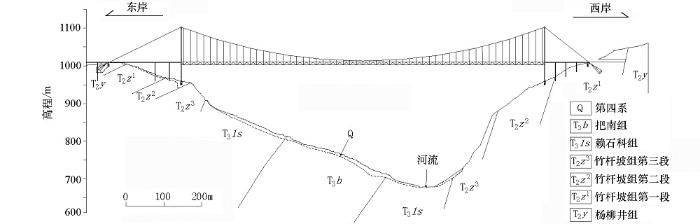

某特大桥采用悬索桥形式,桥长1 450 m,跨越一箱形峡谷。峡谷中河流走向N30°W,河谷两岸地形呈不对称展布,东岸河谷地形宽缓,地形坡度15°~30°,局部达60°~70°;西岸河谷地形坡度40°~70°,其中近峡谷一带为陡崖,陡崖边坡坡度70°,坡高300 m,岩层走向与边坡走向平行,岩层倾向河流,倾角70°(图1)。

图1

桥址区地层为三叠系碳酸盐岩、碎屑岩(表1)。碳酸盐岩分布于河谷两岸,形成陡崖、陡坡,碎屑岩分布在东岸谷底、缓坡部位。桥址区地层构造上为倒转向斜,向斜走向N30°W,轴面倾向N60°E,倾角70°,核部地层为三叠系上统把南组,位于河谷东岸。

表1 桥址区地层岩性特征

Table 1

| 地层 | 岩性特征 |

|---|---|

| 第四系(Q) | 残坡积层,红黏土,含碎块石,厚度0~7 m |

| 三叠系上统把南组(T3b) | 石英砂岩、泥质砂岩与泥岩呈不等厚互层,厚120 m |

| 三叠系上统赖石科组(T3ls) | 泥岩、钙质泥岩、砂质泥岩、岩屑粉砂岩不等厚互层,厚180 m |

| 三叠系中统竹杆坡组第三段(T2z3) | 砂质灰岩,块状构造,坚硬岩,厚105 m |

| 三叠系中统竹杆坡组第二段(T2z2) | 泥灰岩,层状构造,厚120 m |

| 三叠系中统竹杆坡组第一段(T2z1) | 泥晶灰岩,单层厚度稳定在10~25 cm之间,厚155 m |

| 三叠系中统杨柳井组(T2y) | 白云岩、角砾状白云岩和白云质灰岩,厚500 m |

2 地球物理特征

对西岸桥址区岩土层样品进行了纵波速、电阻率测试,结果(表2)可见:①第四系土层及强风化岩层与下伏弱风化岩层纵波波速差异明显,前者vp=398~888 m/s,后者vp=1 757~2 975 m/s,是理想的波阻抗分界面,从而为浅层地震勘察提供了基础;②土层、强风化岩层与下伏弱风化岩层电性差异十分明显;弱风化碳酸盐岩组、段之间存在电性差异,电阻率由低向高依次为泥灰岩→砂质灰岩→泥晶灰岩→白云岩,从而为地面电磁波法、电法勘察奠定了基础。

表2 西岸岩土层波速、电阻率特征值

Table 2

| 岩土层 | vp /(m·s-1) | ρ /(Ω·m) | 备注 |

|---|---|---|---|

| 第四系土层及 强风化岩 | 398~888 | 33.8 | 底界面反射层T1 |

| 弱风化砂质灰岩 | 2975 | 1025 | 底界面反射层T2 |

| 弱风化泥灰岩 | 1757 | 784 | 底界面反射层T2 |

| 弱风化泥晶灰岩 | 2147 | 1584 | 底界面反射层T2 |

| 弱风化白云岩 | 3922 | 底界面反射层T2 |

3 岩溶发育特征地球物理勘察

3.1 浅层地震法

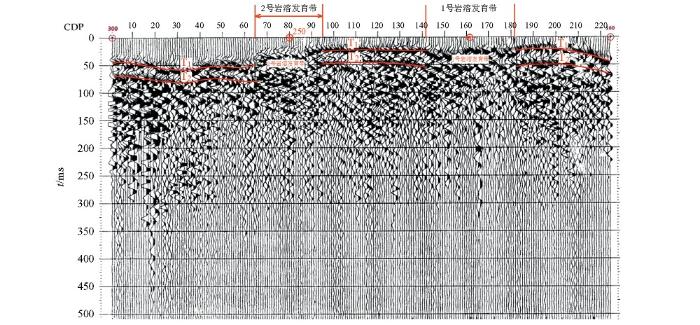

受地形限制,浅层地震测线位于西岸末端至西岸陡崖以上,物探点号160~300,长度172 m,从西岸小物探点号起至大物探点号之间对应的地层依次为白云岩、泥晶灰岩和泥灰岩。工作参数:3次覆盖,单边放炮,滚动观测系统;偏移距36 m,道距 3 m,炮距12 m;孔中激发;记录长度512 ms;采样间隔0.5 ms;采样点数1 024。采用常规处理流程的专用软件完成数据处理(图2)。

图2

图2中的反射波组特征较明显,存在1~2个反射波同相轴,第一个同相轴为强风化层底界面 (T1),第二个同相轴为弱风化层底界面(T2)。其中,T1反射波组可以分辨,但起伏较大,连续性略差,T2反射波组分辨较困难,连续性差,各道能量差异较大。图2为水平3次叠加之后的时间剖面,根据强风化层底以上地层平均纵波叠加速度vσ=600 m/s、强风化层底与弱风化层底之间地层平均纵波叠加波速vσ=2 000 m/s,得到T1底深度6~15 m,平均深度8.5 m,T2底深度15~21 m。图中局部地段有一些弱反射或波组振动,推测这些部位为岩溶发育带,均位于泥晶灰岩中,其中1号岩溶发育带的中心物探点号160,宽度31 m,2号岩溶发育带中心物探点号250,宽度22 m。

3.2 音频大地电磁法

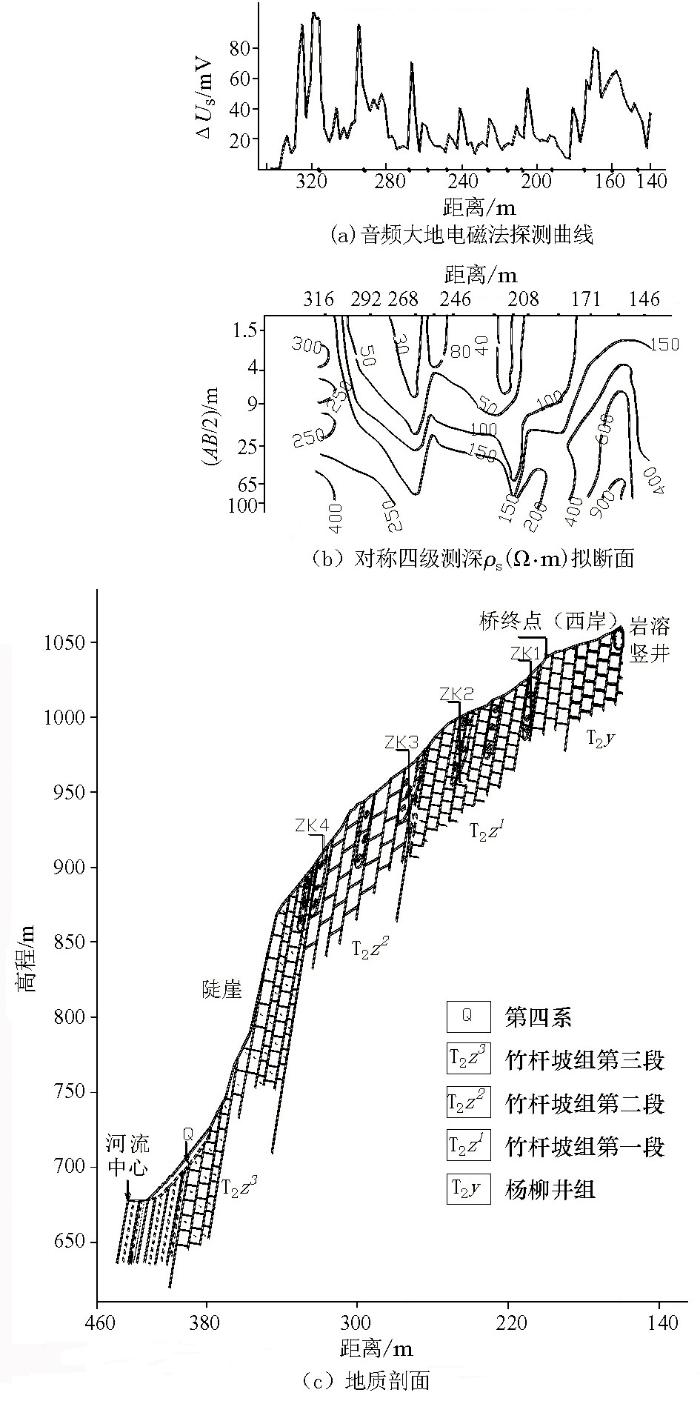

由于地形起伏较大,在物探点号140~340之间布置了音频大地电磁探测,测线长度250 m,工作参数:MN=5 m,点距=5 m。探测结果见图3a。

图3

图3

音频大地电磁法、对称四极测深法和地质剖面解释

Fig.3

Explanatory chart of audio-frequency magneto telluric method,symmetric four-pole sounding method and geological profile

由图可见:①沿测线方向逐点测量的电位差ΔUs曲线在局部高值异常形状如缺少底边、尖头向上的三角形;②在实际工作中,ΔUs曲线由低向高的起跳点为岩性、岩溶裂隙发育带分界点,受高阻岩溶裂隙带的影响,Δvs曲线的分层能力变差,仅白云岩与泥晶灰岩的界面明显,为由低向高的起跳点;③岩层倾角较陡,地下水位埋深很大,造山运动使地壳抬升,岩溶裂隙发育程度较低,以垂直溶蚀为主,在浅部易形成空的溶蚀裂隙,故ΔUs曲线的高值异常区解释为岩溶裂隙发育带。

3.3 对称四极测深法

表3 电测深解释成果

Table 3

| 物探 点号 | ρ强风化层 /(Ω·m) | 界面深 度/m | ρ弱风化层 /(Ω·m) | 异常状况 |

|---|---|---|---|---|

| 316 | 30 | 30 | 833 | AB/2=40 m前呈 锯齿状,岩溶发育 |

| 292 | 50 | 6 | 350 | AB/2=15~40 m,岩溶发育 |

| 268 | 35 | 6.2 | 283 | AB/2=40~65 m,岩溶发育 |

| 258 | 50 | 7.8 | 377 | |

| 246 | 48 | 4.5 | 300.0 | AB/22=4~40 m,岩溶发育 |

| 226 | 45 | 7.0 | 618.0 | AB/2=40~65 m,岩溶发育 |

| 216 | 30 | 3.0 | 200.0 | AB/2=15~25 m,岩溶发育 |

| 208 | 65 | 4 | 250.0 | AB/2=40~65 m,岩溶发育 |

| 192 | 50 | 2.5 | 250.0 | AB/2=4~40 m,岩溶发育 |

| 171 | <1.5 | 557 | AB/2=9~40 m,岩溶发育 | |

| 160 | <1.5 | 80~300 | AB/2=9~40 m,岩溶发育 | |

| 146 | <1.5 | 100~200 | 基岩破碎 |

3.4 综合成果解释

表4 岩溶发育综合解释成果

Table 4

| 物探 点号 | 宽度 /m | 深度 /m | 备注 |

|---|---|---|---|

| 324~328 | 10 | 40 | ZK4在8.04~18.64 m、23.24~24.36 m、41.4~41.7 m见溶隙 |

| 294~298 | 10 | 40 | 电测深解释岩溶发育 |

| 264~270 | 12.5 | 35~50 | ZK3在16.7~18.3 m、29.8~30.8见溶洞 |

| 249~254 | 12.5 | 35~50 | 电测深解释岩溶发育 |

| 240~245 | 12.5 | 35~50 | ZK2在1.5~3.8 m、7.92~11.24 m、17.31~17.66 m、18.55~18.90 m、32.04~36.95 m见多层溶洞或溶隙 |

| 204~209 | 12.5 | 35~50 | ZK1在21.9~23.0 m、27.8~28.9 m、30~32.3 m见溶洞 |

| 168~171 | 17.5 | 9~40 | 电测深解释岩溶发育 |

| 158~162 | 10 | 9~40 | 电测深解释岩溶发育 |

根据研究结果得出以下结论:①强风化层深度较小,一般在3~10 m,平均深度5 m;②在白云岩、泥晶灰岩、泥灰岩、砂质灰岩段均发育岩溶;③综合地球物理勘察及钻探资料,岩溶形态以近顺层发育的层间溶蚀裂隙为主,在浅部多为无充填物的空溶隙,在深部多充填可塑状黏土,在垂向上呈多层发育,规模一般较小;④岩溶裂隙在0~40 m较为发育,50 m以下岩溶欠发育。

4 结语

1) 在高山峡谷地区进行岩溶发育特征勘察时,由于风化物薄,岩层裸露,地下水埋深大,可以采用浅层地震法、音频大地电磁法和对称四极测深法,此三种方法能相互印证,勘察精度依次提高,效果好。

2) 由于高山峡谷地区地形起伏较大,可选择地形影响因素较小的音频大地电磁法,但受高阻岩溶裂隙带的影响,电位差曲线的地层分层能力变差,需要其他地球物理勘察方法补充。

3) 应用电法勘探时,应尽量避免A、M、N、B这4个电极连线方向地形的起伏。

参考文献

综合电法在岩溶山区地下水勘探中的应用——以湖南怀化长塘村为例

[J].

The application of electrical prospecting method to groundwater exploration in karst mountainous areas:A case study of Changtang Village Huaihua area,Hunan Province

[J].

基于降雨入渗试验的黄土边坡稳定性研究

[J].

Stability of loess slope based on the rainfall infiltration test

[J].

基于高密度电法的水利工程枢纽区隐伏断层探测

[J].

Buried fault exploration in hydro junction area based on high density resistivity method

[J].

高密度电阻率法和地震映像法在采空区勘察中的应用

[J].对高密度电阻率法和浅层地震法两种地球物理分支方法应用于采空区勘探的地质效果进行了较为系统地介绍,对同一测线上两种方法的解释成果作了分析。通过试验并经过钻探验证,得出以高密度电祖率法双边三极观测系统为主,浅层地震映像法相辅的勘探思路;说明由于地下情况的复杂性,运用不同的物探方法可以达到相互验证、相互补充的作用。

The application of high-density resistivity method and seismic image method to the exploration of exhausted areas

[J].

多种物探技术勘察宁南深层岩溶水的组合试验

[J].基于宁夏南部山区深层岩溶水赋存特点,对EH-4 电导率成像法、瞬变电磁法、高分辨率浅层地震法、放射性法组合勘查宁南深层岩溶水试验结果及钻探结果进行分析,提出目前该类地下水的最优化勘查模式。

The combination of varied geophysical techniques in exploring deep-seated karstic water of south Ningxia

[J].

层状介质下张量CSAMT最小收发距研究

[J].

Research on minimum transmit-receive distance of tensor CSAMT in layered media

[J].

音频大地电磁法在广西北海市海水入侵调查中的应用

[J].

A preliminary study of the application of audio magnetotelluric method to the investigation of seawater intrusion in Beihai City,Guangxi

[J].

利用大地电磁三维反演方法获得二维剖面附近三维电阻率结构的可行性

[J].

DOI:10.3969/j.issn.0001-5733.2011.01.026

URL

[本文引用: 1]

大地电磁野外实测数据目前大多为二维剖面数据.如何反演这些二维剖面数据获得较为接近实际地电情况的结果,是多数大地电磁工作者关心的问题.我们通过对理论模型的三维响应进行分析和对合成数据及实测资料的反演结果进行对比研究,讨论了利用三维反演的方法来获得大地电磁二维剖面附近三维电阻率结构的可行性.结果表明:可用三维反演的方法来解释二维剖面数据.对大地电磁二维剖面的张量数据进行三维反演,不仅可以沿剖面获得较好的二维断面结果,还能够得到二维反演所不能获得的剖面附近的三维电阻率结构信息.合成数据的反演算例表明:对二维剖面数据进行三维反演时,对角元素对于圈定剖面附近三维异常体的空间分布具有独特作用,应尽量反演所有的张量元素.

The possibility of obtaining nearby 3D resistivity structure from magnetotelluric 2D profile data using 3D inversion

[J].

非线性共轭梯度三维反演在山西河津铁矿音频大地电磁数据勘察中的应用

[J].

Application of NLCG 3D inversion of AMT data exploration in Hejin iron deposit,Shanxi

[J].

输电杆塔下采空区电法探测电极系统设计

[J].

The design of electrode system for electrical detection of goaf under transmission tower

[J].

裸露岩溶区地下河管道综合地球物理方法探测研究

[J].

DOI:10.6038/pg20130359

URL

[本文引用: 1]

本文选取桂林市海洋乡裸露岩溶区地下河管道分别进行了可控源音频大地电磁法、三极电测深法和充电法试验对比研究,其综合成果得到了钻探验证.试验研究表明,充电法对具有出口、进口或天窗的地下暗河定位追踪准确,效果明显.可控源音频大地电磁法探测深度大,横向分辨率高,对寻找深部构造破碎带具有独特的优势.三极测电深法受场地条件、高阻围岩和地形起伏影响较大,不能满足对地下暗河的定位要求.

The study of underground river course detection by integrated geophysical methods in bare karst area

[J].

高密度电阻率法和瞬变电磁法在煤田采空区勘察及注浆检测中的应用

[J].

DOI:10.6038/pg20140151

URL

[本文引用: 1]

从煤矿采空区诱发的地质灾害对国民经济建设的危害和采空区探测与治理的现实意义出发, 总结了煤矿采空区探测中的地球物理方法技术现状, 分析了开展煤矿采空区地球物理探测的物性差异前提.在简要介绍高密度电阻率法和瞬变电磁法基本原理的基础上, 结合我国新疆某地区的探测实例, 研究总结了高密度电阻率法和瞬变电磁法在煤矿采空区探测中的应用效果.结果表明, 由于煤矿地下采空区和未采区之间存在有明显导电性(电阻率)差异, 使用高密度电法和瞬变电磁法综合勘察煤田采空区效果较好, 工作区120 m以上浅部采空区采用高密度电法探测, 其定量解释结果精度较高, 而100~350 m深度范围内采用瞬变电磁法探测作定量推断解释效果较好.文章还结合应用实例探讨了利用高密度电阻率法评价煤矿采空区注浆治理效果的可行性.

The application of the methodes of high density resistivity method and transient electromagnetic to detecting coal mining goaf and to inspect grouting effect

[J].