0 引言

金属管线探测仪是目前应用最广泛的地下电缆路径探测装置,可通过检测地面电磁信号的强弱变化确定电缆具体位置,具有很高的准确性,但管线探测仪只能实现对金属管线的探测,且需要在管线离线状态下注入足够能量的脉冲信号,因此其应用受到了限制[3,4]。随着地质勘测技术的发展,探地雷达凭借其探测目标广泛、高效性及无损探测等优势在工程质量检测、地质勘探等领域得到了广泛应用[5,6]。鉴于探地雷达的良好探测性能,研究人员开始将探地雷达应用于电力系统中接地网等地下隐蔽工程的缺陷无损检测[7,8]。廖旭涛等[9]根据不同填埋介质下的地下管道对电磁波的反射规律不同,通过建立FDTD正演模型对不同条件下的探测结果进行正演计算分析,得到了电磁回波的频率分布规律,但该研究主要以PVC管为研究对象,缺少对其他属性介质的分析;张军伟[10]在GPRMax2D正演模拟原理的基础上,通过正演数值模拟和工程探测实例分析对地下隐蔽管线的属性、埋深、管线缺陷等进行了精细化探测,并建立了管线正演模拟合成图库来指导实际探测图像的解释工作,提高了对地层管线的解释精度,但文献中主要以充水管线为研究主体,探测结果的分析也主要根据水含量对电磁波的影响来判断管线的状态,实验条件过于单一与苛刻;张鹏等[11]研究了在不同探地雷达参数设置条件下的地下管线的图像特征,通过图谱规律分析总结了不同条件下地下管线的图像识别规律,明确了探测对象的典型特征,提高了对探测图像解释的合理性;吴春喜等[12]提出了通过对比电缆在通电与断电两种状态下的探测图像来识别电缆,但探测过程中需要多次改变电缆的运行状态才能达到探测与识别的目的,因此并不适合于实际应用。

本文以探地雷达法为基础,分析了地下带电电缆在其周围空间辐射的电磁场的特性,研究了在外界电磁波辐射下地下不同属性介质对电磁波的反射特点,以期实现对地下电缆的精确探测与准确识别,对维护电缆的安全运行具有实际意义。

1 探地雷达基本介绍及正演图像分析

则地层介质的埋深计算公式为:

式中:h为介质的埋深,v为电磁波在地层中的波速,x为探地雷达收发天线间的距离。

由于电磁波在不同介质中的传播速度与传播介质的物理属性有关,其中相对介电常数和电导率对波速的大小起主导作用,而在实际工程勘查和野外探测中,以低损耗传播介质为主,因此可以忽略电导率的影响。电磁波的波速v可表示为:

式中:c为电磁波在真空中的速度,εr为相对介电常数。当探地雷达收发天线间的距离满足条件x≪h时,则式(2)可简化为:

目前对于探地雷达的图像解释主要是通过电磁波在地层中传播的往返时间和地层特性定量计算介质的埋深,根据不同介质的图像特征定性分析判断介质属性,如表1所示为不同属性介质的探测图像及解释。

表1 不同介质雷达探测图像

Table 1

| 典型介质 | 典型介质探测图像 | 雷达图像特征描述 | 典型介质 | 典型介质探测图像 | 雷达图像特征描述 |

|---|---|---|---|---|---|

| 金属水管 |  | 图像波长较短,波形呈尖锐状,反射波幅值较大,无多次反射与振荡现象 | 地层空洞 |  | 反射波明显,图像局部有较强反射波且波形较长 |

| 花岗岩 |  | 图像波长较短,波形尖锐但不明显,反射波幅值小 | 电缆 |  | 图像上方密集三角反射波形为钢筋网反射波,下方回波呈明显叠加与振荡状 |

| 排水通道 |  | 图像上方为钢筋网路面,图像下方局部有较强回波 | 公路 |  | 波形近似水平分布,波形连续且相似,为路面分层界面 |

2 电缆图像形成原因分析

根据表2中不同介质的探测图像可以看出,带电介质与非带电介质的探测波形间区别明显,电缆探测图像尤为特殊。电缆探测图像中电缆处的探测回波会多次反射并叠加,回波幅值较大且变化范围广,电磁波在电缆处会出现电磁振荡,并向电缆下方空间延伸一定深度,形成这种特殊波形的原因与电缆结构及电缆运行特性有关。

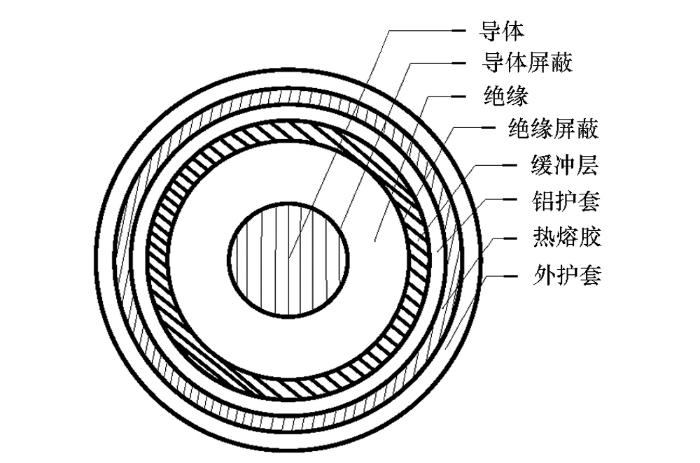

2.1 电缆结构的介绍

图1

2.2 带电电缆磁场特性分析

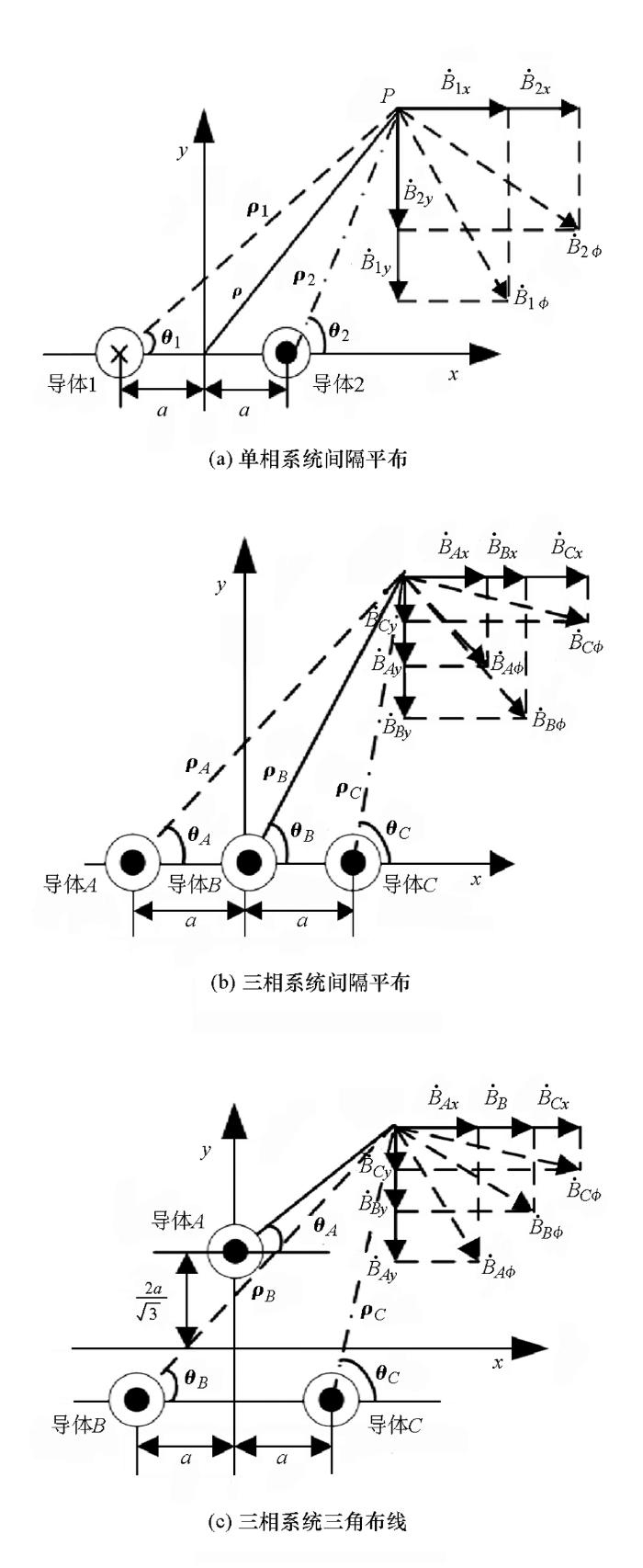

图2

为计算不同布线方式下电缆磁场在周围空间中的辐射影响,利用磁场叠加计算方式分别计算空间中各位置的磁场辐射强度。图2a中,P点磁感应强度矢量为:

合成的磁场强度幅值为:

式中:μm为磁导率,Im为电缆中的电流。当P点离原点距离ρ≥2a时,即

则P点的最大合成场强可表示为:

对图2b中所示的三相电缆间隔平布布线方式,采用磁场叠加方式可计算出其空间P点的磁场辐射强度为:

采用相同计算方式,图2c中三角形电缆布局周围空间P点的磁场辐射强度为:

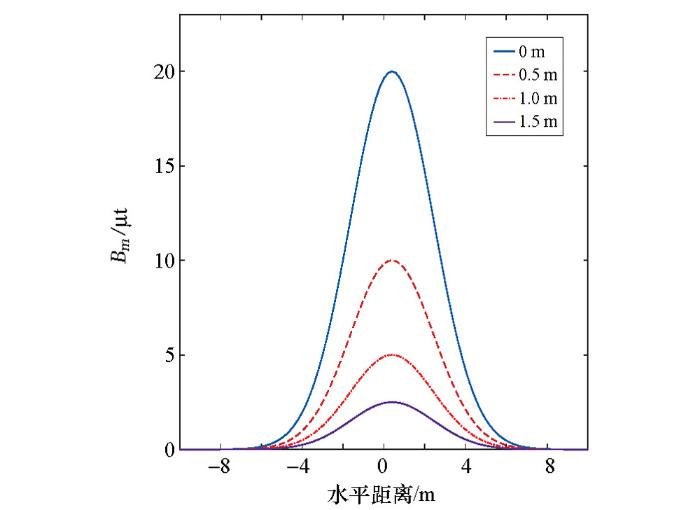

图3

图3显示地下电缆的三角形布线方式下的地面磁场强度随着传播距离的增加而减小,且随着水平距离的增加同一高度平面内的磁场强度都呈衰减趋势,但在电缆正上方的磁场强度依然保持最大。从原理角度分析,既然带电电缆会向周围空间中辐射磁场,因此如果能确定出电缆辐射磁场与电缆电流间的对应关系,就可以实现对地下电缆的探测与识别。但考虑到电缆辐射磁场的强度与电流间对应关系是非常复杂的,同时磁场强度受到电缆的结构、检测点位置及电缆周围空间的其他噪声信号等因素的影响,所以要通过利用磁场强度与电缆电流的准确关系实现对地下电缆位置的确定具有很大难度。

2.3 探地雷达作用下电缆的磁场效应

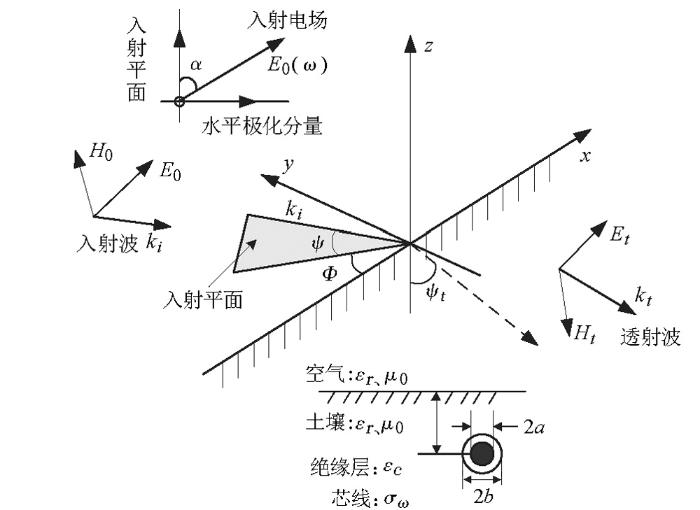

图4

图4

探地雷达电磁波辐射电缆示意

Fig.4

The schematic diagram of GPR electromagnetic wave radiation cable

其中

式中:Tv和Th为菲涅尔传输系数,kg为土壤中的传播常数,

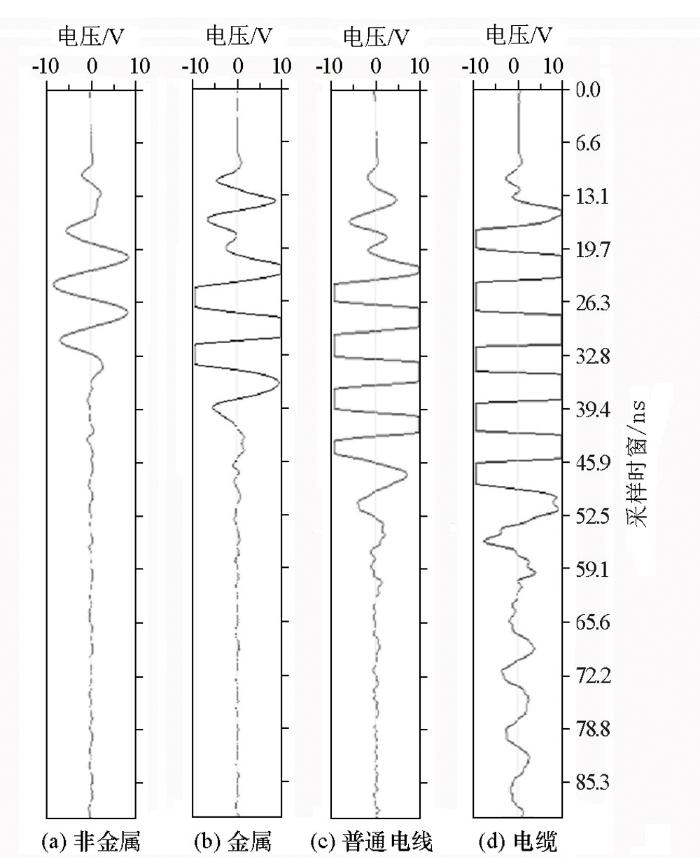

式中η为地层土壤的波阻抗,因此在探地雷达电磁波辐射下,地下电缆周围会形成一定强度的电场和磁场。图5所示为探地雷达电磁波辐射下典型金属、非金属介质以及普通电线与电缆的单道波形。

图5

如图5所示,由于地层有损介质对高频电磁波的衰减作用,同时部分非金属介质对电磁波有吸收作用,因此非金属的反射波幅值较小;而金属对电磁波的反射近乎于全反射,因此金属的电磁反射波幅值明显高于非金属,且电磁波主要集中于金属介质位置处;与金属与非金属的波形图相比,由于输电线路中电流产生的磁场与探地雷达发射的高频电磁波相互叠加,磁场效应不断增强,因此输电线路的探测波形幅值明显增加且在输电线周围存在振荡现象,由图5c和图5d可以看出,电缆的波形幅值变化范围更大、电磁波的振荡影响范围更广,形成了表1中所示的带电电缆的特殊探测波形,因此以表1中的带电电缆探测波形为判断依据实现对地下电缆的探测与识别,具备一定的理论依据与可靠性。

3 工程应用案例分析

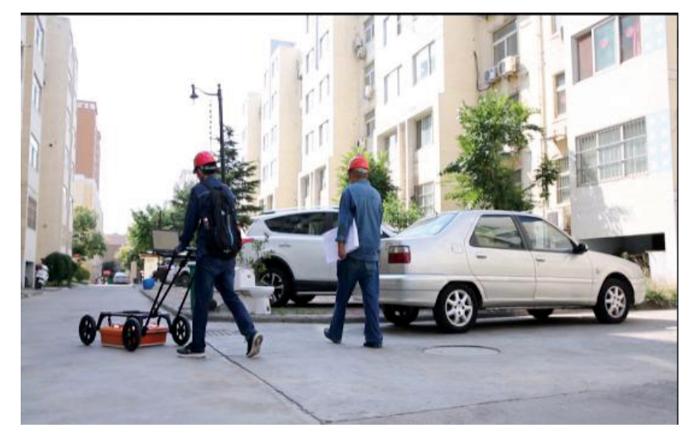

为降低电磁波信号在空气中的衰减,减小直达波信号对接收天线接收地层介质反射波信号的影响,以200 MHz的电磁波为探测媒质,实验时将信号发射天线和接收天线与地面完全贴合。图6所示为在某小区内的现场探测图。该小区根据规划将实施“三供一业”改造工程,为避免施工中对地下设施造成损坏,保障小区居民的正常生活,施工前需要确定各类地下管线的位置。

图6

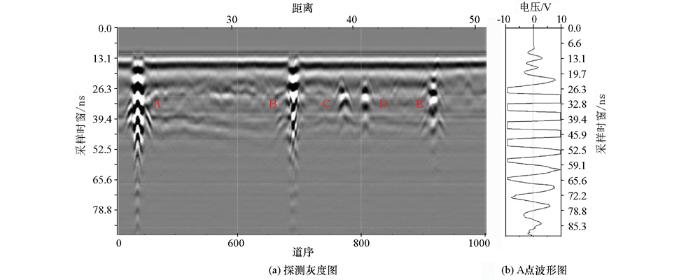

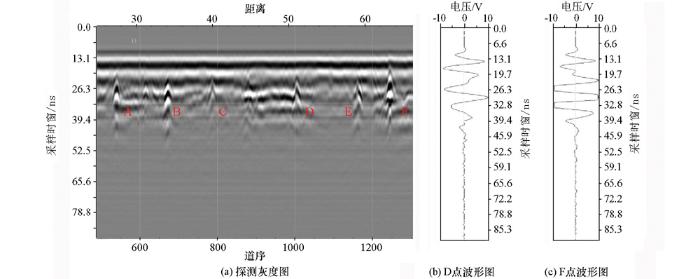

图7

图8

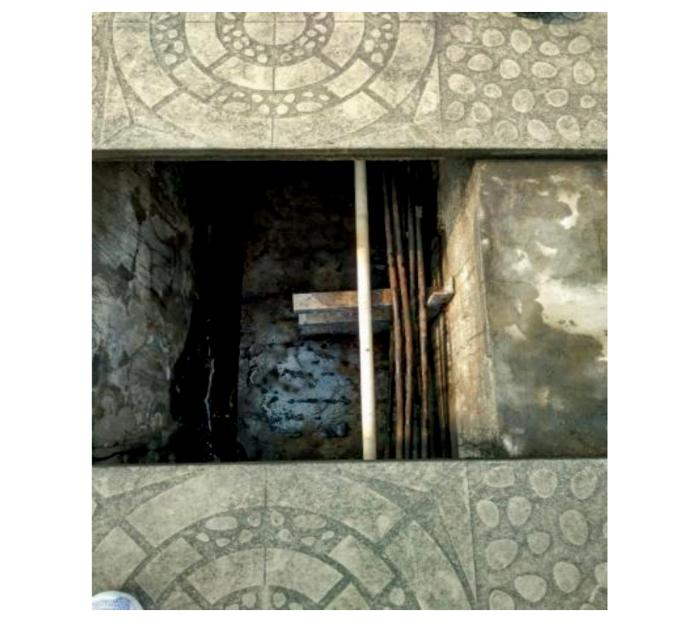

图8

区域一现场开挖验证

Fig.8

The verification diagram of site excavation of survey area 1

图9

图9

区域二非带电介质探测波形

Fig.9

The detection waveform of non-charged medium of survey area 1

分别提取图中D、F两点的单道波形图如图9b、c所示,可以看出在探地雷达高频电磁波辐射下,两处的介质回波主要集中于介质所在位置,D点回波振幅衰减幅度较大,明显低于F点的回波振幅,且回波中均未出现电磁波的振荡现象,因此可以确定D点与F点对应的地层介质分别为非金属与金属介质,证明了地下电缆与金属和非金属探测波形间的明显区别和高辨识度。

4 结论

本文通过正演实验研究了带电电缆与非带电介质在探地雷达作用下的波形特性,根据磁场叠加原理,从磁场角度分析了带电电缆探测波形的形成原因及其特殊性,提出了基于探地雷达对地下电缆成像的探测与识别技术,并通过实际探测与现场开挖等方式对该方法进行了验证,得到以下结论:

1) 在地下电缆埋深固定时,带电电缆向周围空间中辐射的磁场强度随着与电缆距离的增加而逐渐减小,且在同一高度平面内,磁场强度随着偏移中心距离的增加而呈衰减趋势。

2) 在探地雷达高频电磁波辐射下,由于高频电磁波与电缆产生的工频磁场的相互作用,导致电缆的反射波信号与高频磁场相互叠加震荡而形成了一种极为特殊的反射波形,该反射波形与金属和非金属的反射波形间区别明显、辨识度高。

3) 将电缆在探地雷达高频电磁波辐射下的特殊波形作为对地下带电电缆探测与识别的判据具有可靠的理论依据与现实意义,利用该判据能够达到快速、有效探测与识别地下电缆的目的,具有较高的准确性与直观性。但目前利用该依据只能实现识别电缆与其他金属与非金属介质,无法判断出电缆的数量及电压等级,需要作进一步研究。

参考文献

应用等效网络原理的新型配电网故障定位技术

[J].

Novel fault location technology for distribution network based on equivalent network principle

[J].

配电网故障行波定位动模实验平台

[J].

Dynamic simulation experimental platform for traveling-wave-based fault location in distribution network

[J].

一种地下电力电缆路径检测系统的研究

[J].

Research on an underground electricity cable path detection system

[J].

一种带钢铠的低压电力电缆故障精确定位新方法

[J].

DOI:10.7500/AEPS201211026

URL

[本文引用: 1]

提出了一种带钢铠的低压电力电缆故障点精确定位新方法,该方法利用电缆钢铠的绕制特点,在故障电缆芯线与钢铠之间施加高压脉冲并产生闪络放电,通过检测和比较故障电缆周围及故障点前后的合成三维瞬变磁场信号变化,来判断电缆故障点的精确位置。对流过钢铠的闪络放电电流产生的磁场进行了理论分析和仿真计算,现场试验结果验证了该方法的可行性和有效性。基于该方法原理,研制了样机,并被应用于实际电缆故障点定位。该方法是一种非接触式的电缆故障点定位方法,它不仅可用于直埋敷设式电缆,而且也可用于管道或地沟敷设式电缆。

A novel method of fault accurate location for low voltage power cables with steel armor

[J].

Analysis of the electromagnetic signature of reinforced concrete structures for nondestructive evaluation of corrosion damage

[J].

探地雷达在探测基岩顶深度中的应用

[J].

The application of GPR in detecting the depth of bedrock

[J].

基于探地雷达对变电站接地网的成像检测技术

[J].

Imaging detection technology of substation grounding network based on ground penetrating radar

[J].

基于探地雷达的电磁散射成像技术对杆塔接地体的腐蚀检测

[J].

Detection of the tower electromagnetic grounding scattering corrosion based on gpr imaging technology

[J].

非金属管道的电磁波反射频率特性研究

[J].

Frequency properties of electromagnetic wave reflection of nonmetallic pipeline

[J].

基于GPRMax2D的地下管线精细化探测方法

[J].

Refined detection method of underground pipeline based on GPRMax2D

[J].

基于探地雷达的地下管线管径探测与判识方法

[J].

Research on interpreting the information of underground pipeline’s diameter detected by GPR

[J].

电力电缆的快速识别方法初探

[J].

Preliminary exploration to rapid identification method of the power cables

[J].

Time-domain inversion of GPR data containing attenuation resulting from conductive losses

[J].

Simulation and analysis of GPR signal based on stochastic media model with an ellipsoidal autocorrelation function

[J].

500 kV电缆隧道的电磁场研究

[J].

Study of electromagnetic field of 500 kV cables in tunnel

[J].

电力电缆线路的电磁环境影响因子分析

[J].

Analysis on influence factors of electromagnetic environmental for underground power cable

[J].

供电电缆磁场辐射的预测模型及优化设计

[J].

Prediction model and its field radiation of optimal design for magnetic power supply cable

[J].

外场辐照下埋地电缆瞬态响应规律研究

[J].

Transient induction response law of buried cableexcited by external electromagnetic field

[J].