0 引言

高精度重力测量具有探测效率高、施工成本低等方面优势明显,但在建筑区、城市地质工作中近区、中区地改困难,目前仍然在探索中。人工地震勘探的勘探深度大,地层岩性分辨率高、误差小,但是其成本高,施工方法复杂。在城市人口稠密区或景区工作较为困难;大地电磁测深虽然相对成本低、费时短,但其异常解释存在多解性,且工作时易受干扰[4],建筑区域电磁勘探很难实现地质效果。

微动勘查利用天然源面波法,具有简便、快捷、低成本、对周围环境无特殊要求的特点[5],在电、磁、重、震干扰严重的城镇开展地质勘查方法优势明显。引进微动勘查技术,开展应用研究,解决城市地质问题意义重大。微动探测技术通过天然场源微动信号提取频散曲线、相速度,经反演获取相应深度视横波速度,进而刻画视横波速度结构图。微动探测技术通过分析地质体与围岩(土)的波速差异,查明或解决有关城市工程地质问题[6]。微动探测技术不同于传统的瞬变电磁、地质雷达、电阻率法等,该方法受场地电磁干扰及高低速夹层、低阻高导层屏蔽作用影响较少[7];较适合城市闹市区复杂场地和电磁环境,是一种环保、抗干扰能力强、探测深度大、适用范围广的新型物探技术[7],具有良好的工程应用前景。为检验微动探测技术在城市地质地热勘探中的应用效果,选择豫北某县城两已知地热井并设置微动测线,在综合以往物探、地质成果的基础上,开展实验应用研究,取得了较好的成果。

1 实验区地质概况

1.1 地层概况

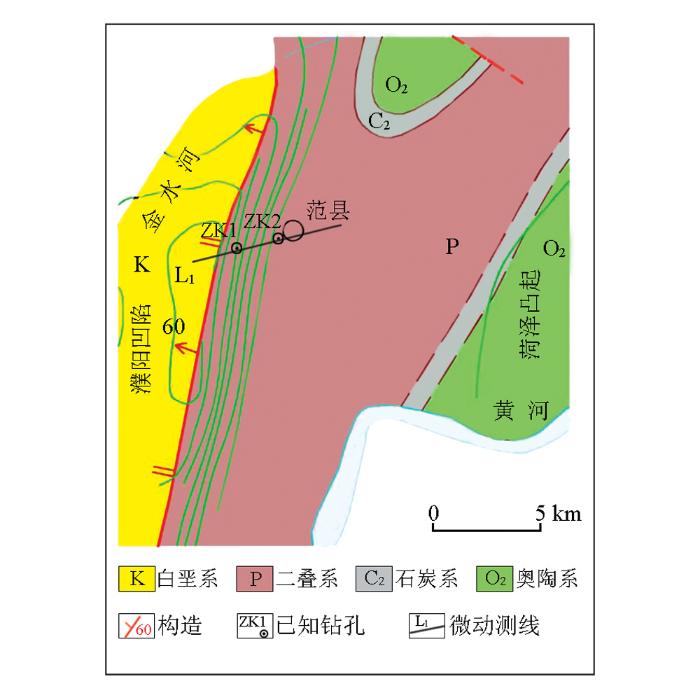

选择豫北某县城作为实验研究区,结合以往物探、地质和钻探资料可知,区内地层从老至新依次为太古宇,震旦系,寒武系,奥陶系中统马家沟组,石炭系上统本溪组与太原组,二叠系下统山西组、下石盒子组与上统上石盒子组,三叠系,侏罗系,白垩系及新生界的古近系、新近系及第四系[8]。

1.2 地热地质条件

根据地热资源形成与控制其分布的主要地质条件,实验区地热系统主要为沉积盆地传导型和断裂构造对流型地热田[9]。

1.3 构造

图1

2 地球物理基础

2.1 区域重力场特征

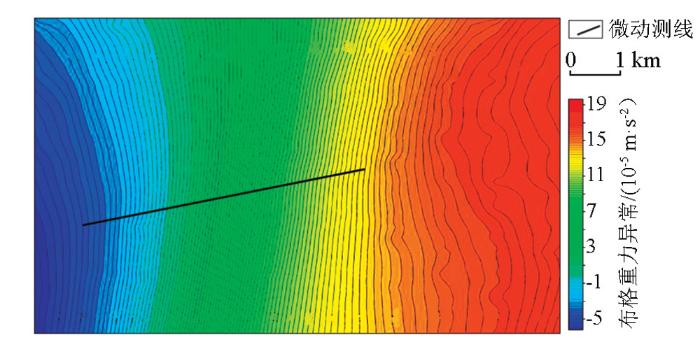

该区地球物理场较简单,主要表现为NW—WS向重力低值区。NE、E、ES三面被重力梯度陡变带所围绕,重力梯度值在(-7~19)×10-5 m·s-2/km之间,见图2,微动测线中间为重力梯度最大值,推断为近SN向构造带。

图2

2.2 区域磁场特征

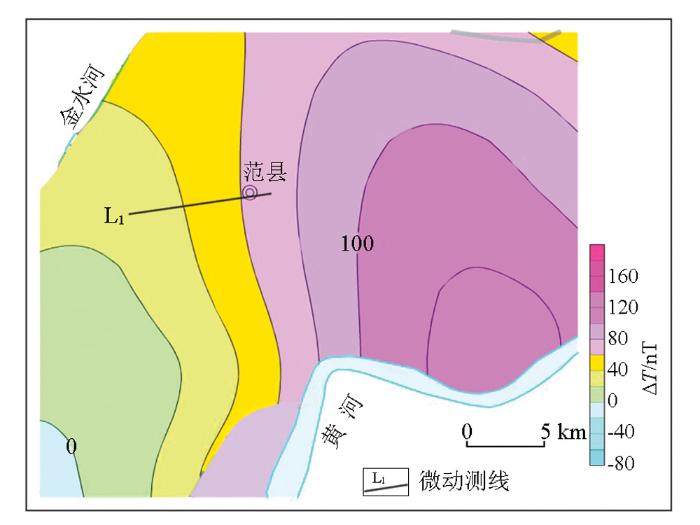

研究区为区域磁场变现为升高的正磁和大片高强度负磁(图3);展布方向为NE—SW向、NW—SE向,极个别的为等轴。局部异常不太发育,多叠加在正磁场之上。偶见以正、负伴生形式插入负背景磁场之中,图中范县位于梯度带中心,推断为近SN向构造带。

图3

2.3 地层的电性特征

表1 河南省地层、岩矿物性统计

Table 1

| 地层单位 | 主 要 岩 性 | 电阻率/(Ω·m) | ||

|---|---|---|---|---|

| 界 | 群(系) | 代号 | ||

| 新生界 | 第四系 | Q | 黄土 | 10~200 |

| 新近系- 古近系 | E-N | 粘土岩、砂岩 | 3~200 | |

| 中生界 | 白垩系 | K | 泥岩、粉砂质泥岩、泥灰岩、砾岩 | 100~200 |

| 侏罗系 | J | 石英砂岩、泥岩、煤层、砾岩 | 100~200 | |

| 三叠系 | T | 砂岩、粉砂岩、泥岩互层 | 80~200 | |

| 古生界 | 二叠系 | P | 砂岩、页岩、粘土岩 | 20~400 |

| 石炭系 | C2 | 粘土岩、炭质页岩、灰岩 | 60~200 | |

| 奥陶系 | O | 灰岩 | 60~1500 | |

| 寒武系 | ∈ | 白云岩、灰岩、页岩 | ||

| 古元古界 | 震旦系 | Z | 石英岩、白云大理岩、绢云石英片岩 | 100~350 |

| 太古宇 | Ar | 黑云斜长片麻岩、斜长角闪片岩、黑云变粒岩、 二云石英片岩 | 100~2000 | |

3 微动探测基本工作原理

3.1 微动特点

微动是由体波和面波组成,其中面波的能量占信号能量的70%以上,大部分的能量以基阶模式传播,实际应用中常利用面波中的瑞利波信息。

3.2 空间自相关函数

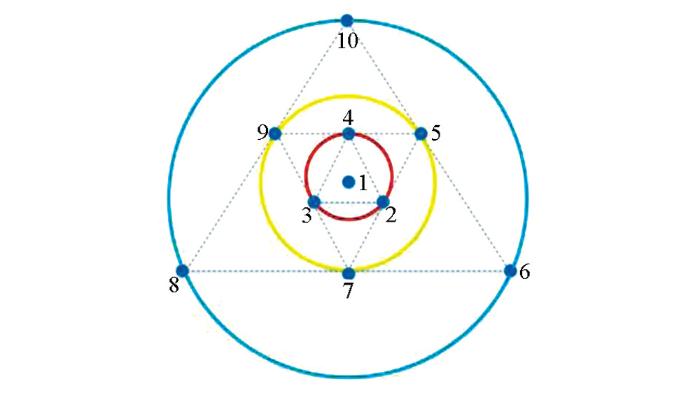

如图4所示,假设将1点视为空间坐标原点,在1点布设一个测点,以1点为圆心,r为半径的圆周上设置n个测点,形成一个圆形观测台阵,其中圆周上第3个测点与第4、2个测点相邻,且测点间的角度相等为θ。那么可得1点与3点记录的空间自相关函数为:

整理可得:

其中:J0(kr)为零阶第一类Bessel函数。那么可得:

定义空间自相关系数ρ(r,ω0)为:

从上式分析,空间自相关系数与ω有关,且呈零阶第一类Bessel函数形式变化,因瑞利波数与相速度c(ω)之间有k(ω)=ω/c(ω),式(4)可写成:

空间自相关法(SPAC)是固定距离r,从圆形台阵采集的微动数据中在计算任意频率 f0的空间自相关系数 ρ0,拟合第一类零阶Bessel函数[15],求取相对应的相速度 c(f0);进而逐个获取所需频带范围内的 f-c 频散点,经过光滑处理以后,获得连续的频散曲线。对于某一给定频率f来说,满足上式的c值不止一个。亦即一个f对应多个c,即多解性较强,应用较麻烦。

图4

冈田广、凌甦群等优化了空间自相关方法,即扩展的空间自相关法(ESPAC)[16],该方法可以在不同观测半径的多重阵列中使用。固定频率 f,即 f=f0, c(f0)=c0, B=2πf0/c0(B为常数),则:

相速度c是距离r的函数,为单值函数关系,当有多个r的情况,与第一类零阶贝塞尔函数拟合,可以计算出唯一相速度值c,极大提高了计算速度。

4 微动实验数据采集

实验研究工作采用采集站位GN201,检波器为PS-D01超高灵敏度低频速度传感器。

4.1 地热孔实验

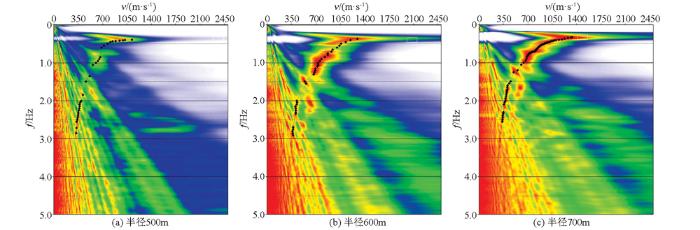

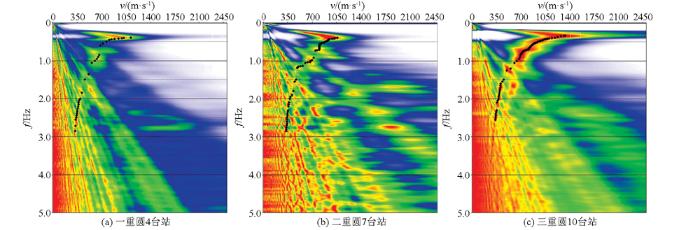

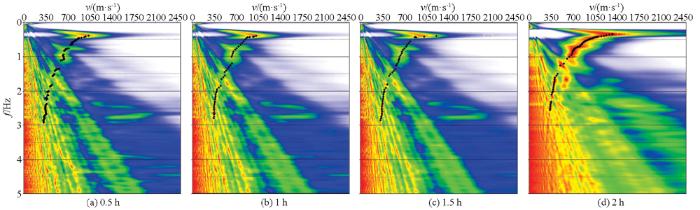

实验点选择在某地热孔(微动测点13号点),孔深:1 300 m。台阵半径实验(台阵最大半径500、600、700 m);台站实验(一重圆、二重圆、三重圆);实验点观测时间2h,对比分析了0.5、1、1.5、2 h单点频散曲线图。

图5

图5

实验点最大半径有效探测深度实验

Fig.5

Maximum radius effective sounding depth test of test site

图6

图7

图7

实验点600 m最大台阵半径有限时间实验

Fig.7

Test point 600 m maximum array radius finite time test

通过台阵半径实验,结合1 300 m钻孔深度,600 m半径台阵反演的有效探测深度达1 500 m(图5),满足研究实验目的,最终确定选择600 m半径台阵进行采集。测深与台阵半径关系约为2.5倍关系。

经实验分析,该研究区采用三重圆台阵施工(半径150、300、600 m),采集时间为1.5 h。

4.2 反演

微动面波频散可视为由地层厚度、横波速度、密度、泊松比决定的非线性函数问题,其反演计算实质上是一个多极值问题[17],反演结果在较大程度上依赖初始模型,结合遗传算法是目前微动数据反演应用较多的方法,在一定程度上减少了多极值问题,处理结果逐渐趋向单一稳定。

通过Geogia Suface plus软件集合频散曲线反演获得相速度、似横波速度剖面。本文选择豫北某地两个已知地热钻孔作为地质理论模型。

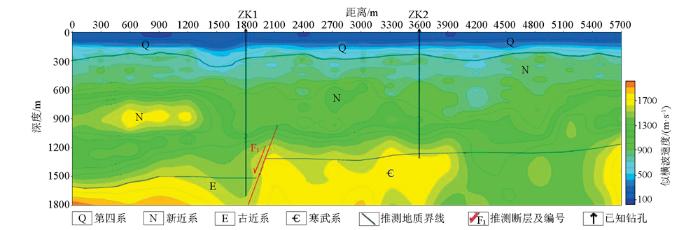

从图8可以看出,微动视横波速度值由浅入深逐渐增大,最小值100 m/s,最大值1 900 m/s,上部和下部速度等值线异常似层状稳定,中部等值线异常形态表现为不稳定变化。似横波速度剖面在1 827~2 400 m段等值线表现为同向扭曲。结合剖面上两个已知地热井,第四系底界271.8、232.9 m,对应的视横波速度值为800 m/s;新近系底界1 520 m(ZK1)深处对应的视横波速度值为1 700 m/s,ZK2地热孔1 260 m深度处(灰岩)对应视横波速度值在 1 700 m/s左右。ZK1钻入古近系181.05 m,对应视横波速度值逐渐增大;ZK2新近系下伏地层为寒武系,视横波速度值变化不大。

图8

将微动剖面与已知钻孔地质成果对比,认为剖面视横波速度值小于800 m/s异常为第四系反映,视横波速度值在800~1 700 m/s为新近系反映。按照此原则推断解释地层剖面,地质解释成果与区域地质资料吻合较好,符合实际地质情况,在1 827~2 400m视横波速度等值线扭曲段推断解释为断裂F1反映,断距220 m左右,倾角70°,从ZK1地热井底穿过,由此可知ZK1地热井终孔地处F1断裂影响带内。F1断裂的推断很好地解释了ZK1地热井地处地下水有利位置。结合以往资料,推断解释为白衣阁断层(F1),为聊兰断裂干支。

在1 825~5 700 m位置范围内,微动面波信息微弱,反演深度较浅,附近龙古1井及龙古2井揭露奥陶—寒武系灰岩厚度大于782 m(未穿)、1 202 m(覆盖层下为灰岩),认为巨厚奥陶系—寒武系灰岩面起伏较大,对微动面波吸收衰减较强(与弹性波性质近似),未能接收到有效微动面波信息。

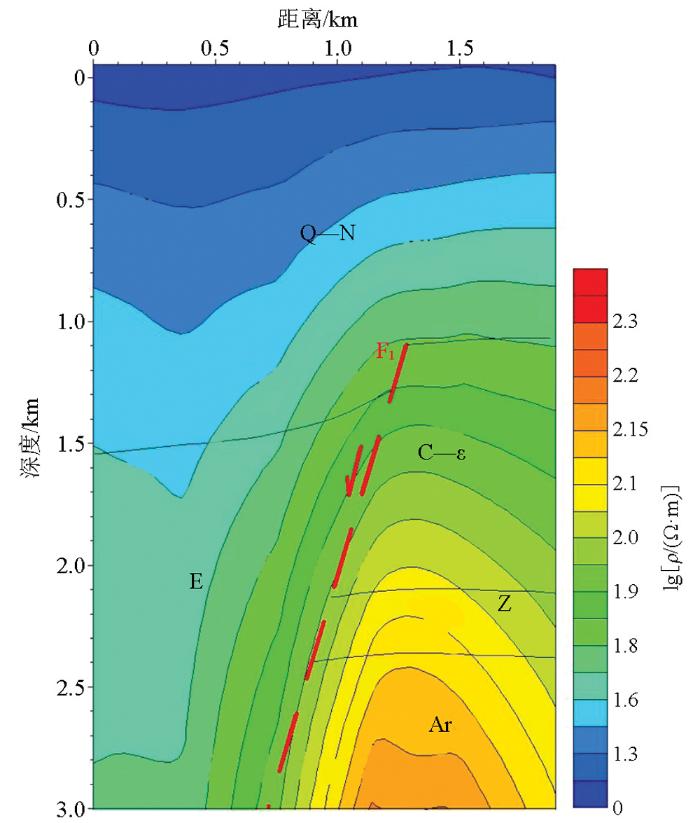

图9为早几年完成的大地电磁剖面,自上而下电性层显示为低阻—中高阻—高阻特征。浅部200~400 m为连续低阻,电阻率对数值小于 1.3,推测为第四系;下部150~1 600 m为低阻层,厚度约700~1 200 m,电阻率对数值小于 1.6,推测为新近系;中高阻层电阻率对数值小于 2.0,主要位于F1断层左侧,推测为古近系、白垩系、侏罗系,厚度约2 000 m;下部相对高阻层,推测为石炭系、奥陶系、寒武系。

图9

从横向上看,电性特征主要表现为团块状、条带状的高低阻分布形态。其中测线0.5~1.3 km处出现显著电性梯级带,推测存在断裂,定为F1,断裂特点为西倾正断层,倾角约73°;结合地质资料,确定为聊兰断裂,断距大于2 000 m。

5 讨论

目前,天然源微动探测技术最优方案为圆形台阵,通过提取低频微动频散曲线,反演获取似横波速度,能够进行地层划分、地质构造判定。该方法在城市的复杂环境条件下使用,能取得较好的效果。缺点在于ESPAC处理分辨率较低,效率低;另外,可能对灰岩(尤其是表层起伏较大的地层)内部构造判定较为困难,该方法在灰岩地区的应用需进一步研究。

参考文献

地热地球物理勘探新进展

[J].

Advancement of geothermal geophysics exploration

[J].

徐闻地区综合地球物理勘探方法应用研究

[J].

Application study of comprehensive geophysical methods in the Xuwen area

[J].

隧道超前探测方法技术与应用研究

[J].

A study of teh tunnel advanced detection thchnology and its application

[J].

城市活动断裂探测的方法和技术

[J].

Methods and techniques for surveying and prospecting active faults in urban areas

[J].

天然源面波在采空区探测中的应用

[J].

Application of natural source surface waves in goaf survey

[J].

Theory of efficient array observations of microtremors withspecial reference to the SPAC metho

[J].

微动探测技术及其工程应用进展

[J].

Microtremor detection technology and its new progress in engineering application

[J].

偃龙煤田府店勘查区煤质特征分析与评价

[J].

Analysis and evaluation of coal quality in yanlong coalfield

[J].

三门峡盆地地下热水形成条件分析及保护研究

[J].

Analysis and protection research on formation conditions of geothermal water in sanmenxia basin

[J].

河南省开封市汴西新区地热资源特征分析

[J].

Analysis on characteristics of geothermal resources in bianxi new area, kaifeng city,henan Province

[J].

豫东下古生界地热资源潜力评价

[J].

Potential evaluation of lower Paleozoic geothermal resources in eastern henan

[J].

东秦岭钼铅锌银多金属矿集区地球物理场特征及综合信息找矿模型

[J].

Geophysical characteristics and prospecting model based on comprehensive informationin the molybdenum,lead,zinc and silver polymetallic ore concentration area of the East QinlingMountains

[J].

微动勘查方法及其研究进展

[J].

Microtremor survey method and its progress

[J].

微动探测方法在城市地铁盾构施工“孤石”探测中的应用——以福州地铁1号线为例

[J].

Application of microtremor method to boulders detection in urban metro shield construction:case study of Fuzhou metro line No. 1

[J].

利用地脉动信息约束沉积层区域台站下方速度结构反演

[J].

Application of microseismic data to constraining inversion for velocity structure beneath stations in sedimentary area

[J].

微动利用の 地下构造探查に 关す る 最近の研究につぃ て

[R].

About a recent study on the surveying geologic structures by using the Microtremor Survey Method

[R].