0 引言

断裂构造使断裂两侧地质体的连续性遭到或大或小的破坏,不同地质体之间相互接触,形成了密度、磁性的纵横向差异,从而引起重磁场的异常形态发生变化,并且重磁场具有较强的横向分辨能力[1-3],因此可利用重磁异常来确定地质体平面上的起伏变化和接触关系、划分断裂构造体系。重磁异常断裂识别的标志是不同构造演化史、不同性质、不同差异的断裂构造[3]及其他因素在重磁场上的综合反映。原始异常图上的断裂构造识别的标志仅能粗略确定主要断裂构造,这为地质解释工作带来一定困难。因此,为了利用重磁数据快速、有效、准确地圈定地质体边界、划分断裂构造在平面的分布位置和走向等问题,那就需要基于重磁位场研究地质体空间展布特征的位场边界识别方法技术。针对此问题,国内外大量学者进行了长期的研究和尝试,提出了多种行之有效的方法,并取得了一定成果。主要有总水平梯度、水平导数各方向导数、最大水平导数、垂向一阶导数、垂向二阶导数、总梯度模量法和解析信号等方法,这些方法主要是根据极大值或极值连线、零值线粗略确定地质体边界。但是,随着近年来重磁位场处理技术快速发展,研究者发现,由于重磁场数据的导数随地质体埋深加大的衰减速度较快,无法清楚地识别出埋藏较深地质体的边界,上述传统方法对于深部地质体的边界探测能力有限,存在一定缺陷。为了解决这一不足,国内外地球物理学家提出了多种边界识别新技术,可降低噪声影响,能有效、快速地提取或增强异常上的构造特征或地质体边界的微弱信息,可以较清晰反映出地层之间的界限、构造位置以及场源体的分布范围,达到了确定地下深部地质体和断裂构造的目的,如斜导数及斜导数总水平导数、Theta图及归一化Theta图垂向导数、归一化总水平导数垂向导数、归一化标准差和小子域滤波等方法。目前,根据前人研究成果的基本理论、原理和应用分析,重磁位场边界识别方法技术可归纳总结分成3类:数值计算(导数)分析类、数理统计类以及其他一些特定技术识别方法[1]。许多方法技术已广泛应用于地质—地球物理勘探工作中,如在有效识别隐伏断裂和隐伏岩体边界、确定断裂构造平面展布、划分地质构造单元、揭露深部地质构造、圈定油气远景区、预测深部找矿靶区[4-6]以及进行地质填图等方面都有着重要的理论意义、指导作用和实际应用价值。

南黄海盆地具有丰富的油气等矿产资源,自前震旦纪以来,在盆地形成和发育时期受多期构造运动、多种动力学活动作用的影响,研究区拉张裂陷、挤压隆升活动频繁,被一系列多期次、多层次的断裂切过,伴随着不同时代地层抬升下降、沉积剥蚀及火山岩侵入,形成了复杂的构造演化特征、断裂构造体系和沉积层体系。前人对于南黄海北部盆地及邻区区域大地构造、重磁场和断裂构造进行了深入研究,确定了南黄海及周边地区的断裂展布和构造单元,厘定了区域构造体系,研究了地质体之间的接触关系[7-19]。但是,目前对盆地及邻区的断裂构造、演化、地层展布特征等问题仍然存在较大争议,制约了该区油气勘探进展,南黄海盆地是我国唯一尚未获得工业油气突破的大型含油气盆地。勘探实践证明,南黄海盆地构造复杂且目标地质体埋藏深度大、信号弱,该区地震资料品质差,实际重磁数据又不可避免的存在噪声或假异常,单一或常规方法对于深部地质体的边界探测能力有限,无法清楚地识别埋藏较深的地质体边界,这为解决相关地质构造等问题带来很大的困难。为了进一步系统认识南黄海北部盆地及邻区的构造接触关系,本文旨在系统分析南黄海北部盆地及邻区重力资料、地震资料、钻井资料、区域地质资料以及前人研究成果基础上,主要应用Theta图法及归一化Theta图垂向导数、归一化总水平导数垂向导数和归一化标准差等技术对布格重力数据进行处理与解释,并与传统断裂识别方法对比分析,并结合已有地质认识,对研究区内断裂构造进行边界识别,分析断裂特征和地质意义,明确研究区构造区划。研究结果为应用重磁资料划分断裂构造提供新思路,为认识研究区构造特征和构造演化提供理论方法和重要依据,对研究区进一步相关构造研究工作有一定的指导和参考意义。

1 几种场源边界识别技术的基本原理

1.1 Theta图法及归一化Theta图垂向导数

(THDR)进行归一化,其计算公式为:

Theta图基于导数的比值,对重磁异常的高低幅值起到较好的平衡作用,从而达到在增强浅源异常的同时对深源异常也实现边界增强的效果。该方法通过计算得到的极大值识别地质体的边缘位置,起到边界增强的效果。刘金兰等[4]研究认为,Theta图比总水平导数和斜导数的识别效果好。王万银等[1]研究认为,Theta图受磁异常分量和磁化方向的影响,其受影响大小与倾斜角以及垂向导数的影响相当。但是,由于ASM=

其中,ASMmax是ASM的极大值。何涛等[21]认为R-cosθ的识别结果位于VDR法识别结果与THDR法识别结果之间,R-cosθ提高了cosθ的识别精度,但需选择合适的正则化因子α。

为了提高Theta图法的分辨能力,王万银[22]改进了Theta图法,即对Theta图法再次求取垂向导数。同样用何涛等的方法对式中的分母加一个大于零的正则化因子,公式为:

归一正则化Theta图垂向导数法同样是利用极大值位置确定地质体的边界位置,有效地增强了横向分辨能力,比Theta图法更加突出边界信息,更好地适用于重磁异常处理中。不但解决了当总水平导数THDR=0或解析信号振幅ASM=0时,cosθ垂向导数出现“解析奇点”稳定性差的问题,而且提高了该边缘识别方法识别结果的准确性。

1.2 归一化标准差法(NSTD)

归一化标准差方法是Cooper&Cowan[23]从数理统计学角度提出的新方法,当数据比较平滑时,标准差的值较小;而当数据变化较大时(例如边界的存在),它的值就会较大。因此,该方法也是一种重要的重磁异常边缘增强方法,受到广泛关注,其表达式为:

其中:f为重力场或磁场,σ表示为1个大小为m×n的移动窗口内相关量的标准差,通过采取滑动窗口中垂直坐标方向一阶导数的标准差与3个方向的一阶导数标准差的和之比,进而确定当前滤波器窗口的中心点的计算结果值,其本质是利用长远边界位置重磁异常变化剧烈,标准偏差较大的特征来定位并增强场源边界。将滑动窗口在整个网格数据上进行遍历,获取到所有的网格点的计算结果。最后,获取结果的极大值位置,这些位置为识别所得到的地质体的边界位置。

1.3 归一化总水平导数垂向导数法(NVDR-THDR)

王万银等[24]提出了归一化总水平导数垂向导数边缘识别方法,其综合了总水平导数、n阶垂向导数和总水平导数峰值方法的特点。首先,通过计算总水平导数来得到其n阶垂向导数,并将阀值大于0应用于总水平导数峰值的计算。其次,使用归一化的总水平导数峰值和总水平导数的比值求出总水平导数。详细的计算过程如下:

1) 计算重磁数据的总水平导数(THDR):

其中,f(x,y)表示重磁位场。

2) 计算总水平导数(THDR)的n阶垂向导数(VDRn):

其中,n为垂向导数阶数,n=1,2,3……。阶数n越大,横向分辨力越高,通常对于重磁异常,阶数n取2时较为合适。

3) 使用阀值大于0来计算总水平导数峰值(PTHDR):

4) 计算总水平导数峰值及总水平导数的比值:

5) 计算总水平导数垂向导数的最大值(VDR-THDRmax),并使用最大值进行总水平导数垂向导数归一化,最终得到归一化总水平导数垂向导数(NVDR-THDR),

总水平导数的计算可以在空间域或者波数域中进行。在空间域内,具有计算量小、计算公式简便且计算结果稳定的优点。但是,计算结果受到采样点密度的影响,且只能沿着x轴和y轴计算。在波数域,水平导数的计算可以通过傅里叶变换或希尔伯特变换完成,并且可以沿着任意方向进行,计算结果受采样点密度的影响较小,但是计算量会增大且计算公式复杂,同时,由于原始数据及数值计算误差产生的高频干扰因素会使得计算结果变得不稳定。

需要说明的是:在计算过程中,上述4种边界识别方法增强了异常信号,有效识别了断裂的异常信息,但是同时也放大了异常数据的误差,往往在结果图中产生大量假异常和随机干扰。为了在重力资料解释中减少和消除这些假异常以及被放大的随机干扰,前人引入归一化计算方法,但是效果不是很明显。因此,何涛等[21]引入正则化因子这一思想,通过对导数类和比值计算类边缘识别方法计算公式中的分母加一个大于零的正则化因子,不但能有效消除被放大的随机干扰和削弱假异常的影响,而且解决了比值类方法的数值计算稳定性问题,提高了部分比值类边缘识别方法识别结果的精度。另外,对于消除归一化总水平导数垂向导数产生的随机干扰和假异常,也可以先对原始布格重力异常进行向上延拓、正则化滤波或滑动平均滤波等方法的处理,消除部分高频异常或随机干扰后,再求取归一化总水平导数垂向导数,亦可有效消除。同时,在解释过程中,联合对比多种重力异常数据处理图件,可消除部分被放大的随机干扰,再结合相关地质资料、地震资料综合分析,从而进一步消除假异常,以达到断裂综合解释结果。

2 研究区地质地球物理概况

2.1 区域构造背景

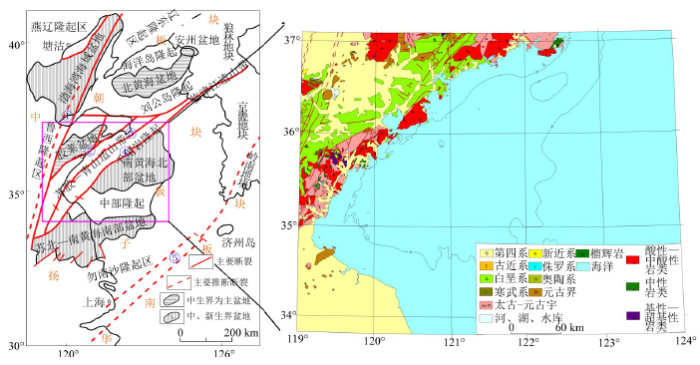

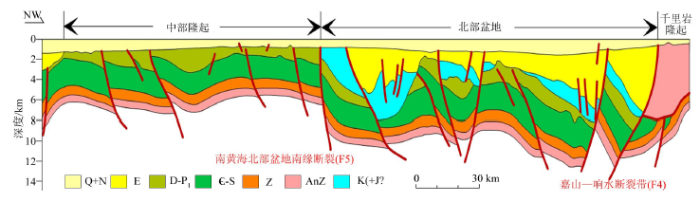

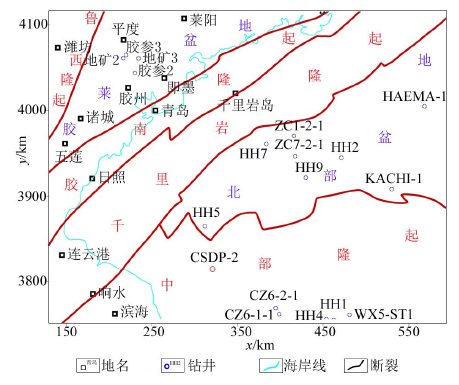

南黄海北部盆地及邻区兼跨中国东部中朝、扬子和华南板块3大构造单元,主体为郯—庐断裂带以东的下扬子地块,北部靠近山东半岛属中朝地块、南部紧接华南地块(图1)。该区经历了中元古代末四堡运动和新元古代晋宁运动的固结和再次活化,形成具中—新元古代浅变质岩与太古代—早元古代深变质岩双层结晶基底[25-27]。从震旦纪至新生代,在前震旦纪变质结晶基底之上,又经历了震旦纪—早奥陶世板块扩张、晚奥陶世—志留纪板块汇聚和挤压隆升、晚志留世—早泥盆世隆升剥蚀、晚泥盆世—早、中三叠世板内裂陷发展、晚三叠世—中侏罗世陆内挤压隆升剥蚀、晚侏罗世—早白垩世陆内挤压扭动、晚白垩世—渐新世陆内拉张裂陷盆地发育、中新世—第四纪陆内造山和坳陷盆地发育等8个阶段[27-28],是一个在下扬子地块前震旦纪变质基底之上发育的古生代—中三叠世海相和晚三叠世—新生代陆相的海—陆多旋回叠合型含油气盆地[25-29]。在盆地形成、发展以及后期发育时期受多期次构造运动、多种动力学活动作用影响,研究区的断裂构造和隆坳(次级凹凸)构造非常发育。主体断裂构造走向为NE-NEE向和近EW向,具有继承性,同时发育NW-NWW向和近EW向、近SN向次级断裂,断裂绝大多数控制了断裂两侧构造单元的形成、发展和沉降中心的形成,并且控制了晚期断裂的发育和分布[10-17]。

图1

图1

南黄海及邻区大地构造位置[26]

①—郯-庐断裂; ②—五莲-青岛-荣成断裂; ③—千里岩断裂; ④—嘉山-响水断裂; ⑤—江山-绍兴断裂

Fig.1

Sketch map of the tectonic location of the northern basin of the South Yellow Sea and its adjacent areas[26]

①—Tancheng-Lujiang fault belt;②—Wulian-Qingdao-Rongcheng fault belt;③—Qianliyan fault belt;④—Jiashan-Xiangshui fault belt;⑤—Jiangshan-Shaoxing fault belt

2.2 密度特征

系统收集、整理、分析了南黄海盆地及邻区的密度资料[14-15,30]。南黄海北部盆地及邻区地层纵向上随沉积年代由老到新、埋藏由深到浅密度逐渐减小;横向上不同构造单元内岩石密度及密度分层各不相同。研究区地层分为4个密度层、3个密度界面。第一密度层为新生界,平均值约2.30×103 kg/m3;第二密度层为中生界,平均值在(2.40~2.50)×103 kg/m3之间,与第一密度层之间存在(0.15~0.2)×103 kg/m3的密度差,为第一密度界面;第三密度层为古生界和震旦系,密度平均值在(2.65~2.75)×103 kg/m3之间,与第二密度层之间存在(0.15~0.25)×103 kg/m3的密度差,为第二密度界面;第四密度层为前震旦系结晶基底,密度平均值介于(2.80~2.85)×103 kg/m3之间,与第三密度层之间存在(0.15~0.20)×103 kg/m3的密度差,此为第三密度界面。火成岩密度值由酸性—超基性总体上呈逐渐增高趋势,其密度值介于(2.63~2.82)×103 kg/m3之间。变质岩密度值随变质程度越大,密度就越大,浅变质岩—深变质岩的密度范围在(2.67~2.86)×103 kg/m3之间。

研究区地层及岩石之间存在较明显的密度差,为利用重力场研究南黄海北部盆地及邻区的构造特征奠定了物性基础。

3 研究区重力资料的处理与断裂划分

3.1 重力场特征

系统整理了研究区海上及陆地布格重力数据,采用2 km×2 km最小曲率法统一网格化,绘制了研究区布格重力异常图(图2)。结合前人对该区重力场的解释[7-19],根据研究区布格重力异常图平面形态可以看出,研究区布格重力异常值以大面积正异常为主,盆地区出现负异常,正、负异常起伏变化明显,变化范围在-15.7~48.3 mGal之间,具有明显的分区性,异常总体宏观特征是北部场值高、南部场值低、周边场值高、中间场值低,重力高与重力低的过渡带均发育有水平梯度大小不等的重力梯级带,在区内广泛分布。由重力梯级带等值线所表现的密集程度,可以看出研究区主要构造的重力梯级带的水平梯度均较大,反映了梯级带两侧地层密度具有很大差异。研究区布格重力异常走向总体上以NE向和NNE向为主,重力等值线的扭曲方向则主要呈NW向、NNW向和EW向,这表明该区宏观构造走向呈NE和NNE向,次级构造走向以NW向、NNW向和EW向为主。布格重力异常的复杂形态分布特征,反映了该区构造活动频繁,构造复杂,断裂发育。

图2

图2

南黄海北部盆地及邻区布格重力异常

Fig.2

The map of Bouguer gravity anomaly in the northern basin of the South Yellow Sea and its adjacent areas

3.2 利用重力数据进行断裂识别

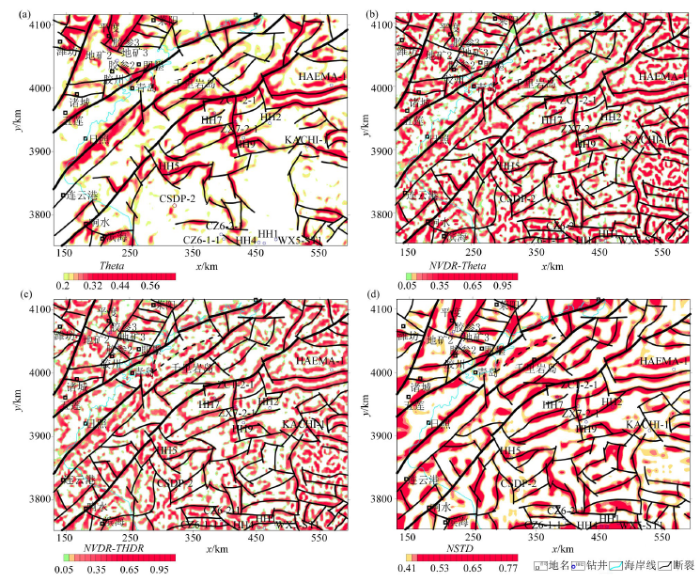

对研究区布格重力异常进行位场分离、多种导数计算分析、数理统计类分析以及特定技术识别方法,得到多个识别结果,从处理结果图件的识别效果对比分析,传统方法仅能粗略地确定研究区主要断裂构造的基本走向,不能进行隐伏断裂、弱异常等具体信息的识别。而Theta图、归一化Theta图垂向导数、归一化总水平导数垂向导数和归一化标准差的计算结果(图3)显示,这些方法明显强化了异常的线性构造特征或地质体边界的弱异常信息、锐化了重力异常的峰值、增强了边界识别效果,较清晰地反映地层之间的界限、构造位置以及场源体的分布范围,更有利于识别分布范围较窄和部分传统方法未识别的断裂,确定的断裂构造平面特征更加系统和清晰,达到确定地下深部地质体和断裂构造的目的。

图3

图3

南黄海北部盆地及邻区布格重力异常处理结果与断裂划分分布

a—Theta;b—NVDR-Theta;c—NVDR-THDR;d—NSTD

Fig.3

Result maps of approaches of Bouguer gravity anomaly in the northern basin of the South Yellow Sea and its adjacent areas

a—the Theta map of Bouguer gravity anomaly;b—the NVDR-Theta of of Bouguer gravity anomaly;c—the NVDR-THDR of Bouguer gravity anomaly;d—the NSTD of Bouguer gravity anomaly

本次应用的Theta图法、归一化Theta图垂向导数、归一化总水平导数垂向导数、归一化标准差等边界识别方法中,Theta图法(图3a)利用极大值连线位置识别断裂,与水平总梯度和最大水平方向导数对比,Theta图中的极大值连续性较好,可以很好地识别出研究区主要断裂构造,信息较清晰、细致。但对于细小构造边界和弱异常信息没能识别,如在测区东南部无Theta图异常显示。

归一化Theta图垂向导数(图3b)和归一化总水平导数垂向导数(图3c)应用极大值中心连线识别断裂,识别效果相差不大;归一化标准差(图3d)利用极大值连线识别断裂,与前两种方法存在差异不大。这3种方法的处理结果与常规处理图件中异常的线性梯级带、等值线的规则性扭曲或异常轴的水平错动等标志吻合很好,线性特征明显,具有较好的识别效果。而且在传统方法识别断裂的基础上,这些方法识别范围更细化、精确,比Theta图、水平总梯度、水平一阶导数0°、45°、90°、135°异常、最大水平方向导数、垂向二阶导数等方法的识别效果更好,能够识别细小构造边界和弱异常信息,识别出的断裂构造走向明确,连续性较好,划分断裂较多,断裂体系准确、清晰、细致、具体,与地震剖面和已知构造认识有很好的对应效果。

综上分析,在传统处理方法基础上,联合归一化Theta图垂向导数、归一化总水平导数垂向导数和归一化标准差等新方法的处理结果,可以更清晰地确定断裂在平面上的走向和位置,去伪存真,降低断裂研究的不确定性,是一种极为准确、有效的方法。尤其在构造复杂地区,其适用性强、应用效果好,在对断裂构造研究中有一定的理论价值和指导意义。

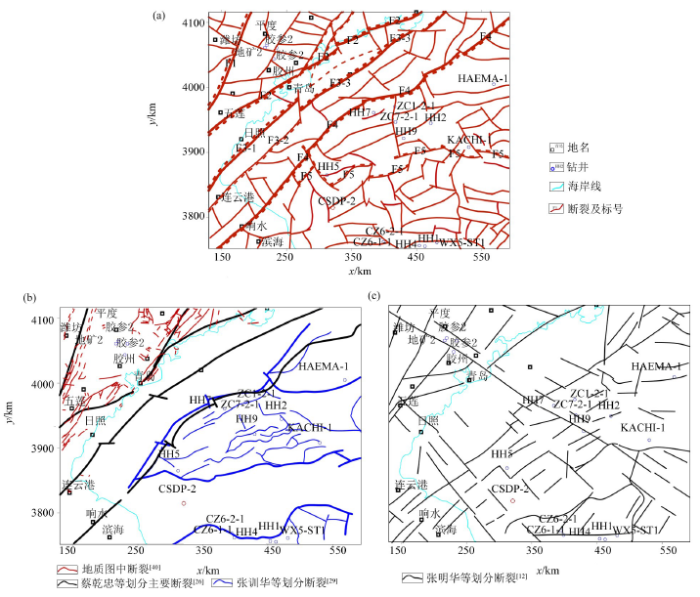

3.3 断裂构造特征

根据前述多种断裂识别方法技术的综合处理结果,结合地震资料和前人研究结果确定了南黄海北部盆地及邻区的断裂展布(图4a),系统分析了该区断裂构造具有以下基本特征:① 研究区断裂构造极为发育、交错复杂,断裂构造发育规模大小不一、性质不同、形态各异,具有明显的层次性、区域性和不同的活动性,形成复合的断裂构造体系。② 从地层展布、构造走向、地貌特征和岩浆岩分布特征看,NE(NNE)向断裂与区域构造走向一致,一般数量多、延伸长、断距大、形成时间早、经历构造期次多,具有继承性,控制着研究区的地层展布特征,可形成隆起和坳陷,是研究区构造的主体。NW、近EW和近SN向断裂为构造活动发育的次级断裂,规模较小,一般切断主要断裂,可能为盖层(沉积层内部)断裂。③ 在多期次构造和多种动力学作用下,研究区断块构造发育。区内的几条大断裂构成该区的主要构造格架,控制了各构造单元的主要边界,沿NE(NEE)向断裂,将研究区分割成带、南北分块。而次级断裂够成了规模大小不等局部构造的控制边界,致使次级构造单元NE向呈凹陷、凸起相间分布。坳陷、地堑、断陷和断凸在盆地及周边区域普遍发育[16]。④ 从断裂划分图上看,NEE—NE向断裂全区皆有分布,NE—NEE向断裂主要分布于北部盆地及盆地以外的西北一带,近EW向断裂主要分布于中部隆起一带,分析认为主要受郯庐断裂带走滑活动影响及其近南北向应力控制所致[29]。⑤ 受区内多期构造活动影响,研究区内岩浆活化剧烈,岩浆岩发育。对比地表地质图发现,区域大断裂控制着岩浆岩的分布。

图4

根据断裂的规模及其对区域构造的控制作用,并结合前人的相关研究成果[12-18,25-29],把研究区断裂划分为岩石圈大断裂、基底断裂和盖层断裂3大类。① 岩石圈断裂规模宏大,重力异常梯级带宽度可达十几千米至几十千米,延伸距离可达数百千米或千余千米,深度上往往切割岩石圈或者下地壳达到上地幔上部,发展上具有长期性和继承性,空间上延伸很远的大断裂。研究区此类断裂带走向以NE向为主,控制研究区的基本构造格局及深部构造,如郯庐断裂带、五莲—青岛—荣成断裂带、连云港—千里岩断裂和嘉山—响水断裂带均为岩石圈断裂。② 基底断裂规模中等,一般切割基底,在垂直深度上切穿整个花岗岩层,达到玄武岩质层,多通过断裂分割,一般表现为重力异常线性梯度带、重力异常水平错动带,异常带宽数千米,延伸数十千米至百余千米,是控制盆地和隆起区分界断裂,并控制着盆地内部沉积层的发育和变形,如南黄海北部盆地南缘断裂。③ 研究区内的盆地和隆起区均发育大量盖层断裂,盖层断裂的规模和切割深度都比较小,一般只切割内部沉积层,到达盆地结晶基底顶面,一般表现为重力异常线性梯度带、重力异常水平错动带或同行扭曲,异常带宽数和延伸数均较小。盖层断裂通常作为盆地内部次级构造单元的分界线,控制了盆地的坳陷和隆起、凹陷和凸起的发育。

下面对研究区内部几条主要构造边界断裂进行论述。

3.3.1 郯庐断裂带中段(沂沭断裂带)(F1)

郯庐断裂带经许多专家、学者和部门进行长期、大量研究,获得了丰富的地质成果。该断裂带是我国东部一条结构复杂、规模巨大的断裂带,是切割上地幔、控制岩浆活动的深大断裂,整体走向NNE向,由2~4条相同走向的次级断裂组成,在渤海湾受NW向张家口—蓬莱断裂带内部次级断层切割,在活动习性或几何结构上具有空间分段特征,在辽东半岛西侧部分称金州断裂带,渤海部分称营口—潍坊断裂带,山东部分至江苏段称沂沭断裂带[31]。

沂沭断裂带位于郯庐断裂带的中段,是鲁东隆起区和鲁西隆起区的构造结合带,属岩石圈大断裂,走向呈NNE向延伸,纵贯于山东中部,长达330 km,北宽南窄,最宽达40 km,最窄为20 km[32]。它对地层、构造、岩浆活动、内生矿产和地震活动有明显控制作用,尤以中新生代更明显,是山东省最主要的深大断裂[33]。其主干断裂有4条,自东向西有昌邑—大店断裂、安丘—营县断裂、沂水—汤头断裂和鄌郚—葛沟断裂[31-33]。断裂带内的地层与鲁西隆起区基本相同,但由于中生代以来强烈活动,形成许多地堑型盆地,沉积了中生代的青山组火山岩及王氏组红色砂岩等。在布格重力异常和剩余重力异常图上,沂沭断裂带表现为封闭异常等值线突变带;区域重力异常图上表现为异常梯级带;在重力水平总体度和最大水平方向导数异常图上表现为极大值的连线、重力水平一阶90°和135°异常图上表现为极值的连线;在垂向二阶导数图上表现为零值线的连线。而在本次应用技术处理结果(图3)上表现更为明显,各图件上均表现为极大值的连线。从布格重力异常向上延拓不同高度图上发现,断裂西北侧埋深较东南侧深,故倾向NW向;延拓高度越大,部分较小断裂在区域异常图上表现不明显,但异常图上大体能反映出整条大断裂,说明断裂切割很深,为岩石圈大断裂,推测为中朝地块和扬子地块的边界线。

3.3.2 五莲—青岛—荣成断裂带(F2)

该断裂带位于郯庐断裂带东侧,自山东五莲—青岛一直延伸到荣成以东一带的海域,走向NE向、NEE向及近EW向延伸,是中朝地块与苏鲁造山带的拼合界线。其西段五莲—青岛断裂走向NE向,为胶南隆起与胶莱中生代盆地的分界断裂;东段青岛—荣成断裂走向转为NEE向,向北进入黄海海域后逐渐转为近EW向。该断裂在布格重力异常图上表现为重力高低值间的梯度带,该断裂西段表现为北西高南东低,其南东侧的胶南隆起带表现为线性低值异常带,东段这种降低趋势不明显。该断裂在重力水平总体度异常图上表现为极大值的连线、重力水平一阶0°、90°、135°异常图上表现为极值的连线,在垂向二阶导数异常图上反映为零值线的连线,在Theta图、归一化Theta图垂向导数、归一化总水平导数垂向导数图和归一化标准差图上均表现为极大值连线。对不同上延高度的重力异常图进行对比分析,断裂延伸较深,断裂西南段较东北段深,西北侧埋深较东南侧浅,故倾向南东向。两侧区域和局部重力异常的差异反映出该区具有不同的地质构造背景和特征,认为五莲—青岛—荣成断裂带为岩石圈断裂,具有多期活动性,在深部产状不稳定。

3.3.3 连云港—千里岩断裂带(F3-1、F3-2、F3-3)

连云港—千里岩断裂带位于苏鲁造山带内部,西起郯—庐断裂带东侧,走向NEE向,经入海州湾后一直延伸至千里岩以东的黄海中,是胶南隆起与千里岩隆起的分界断裂。该断裂带两侧地层差异明显,北西侧为胶南隆起的印支期超高压变质岩的含柯石英榴辉岩,南东侧为超高压变质的蓝晶石片岩和蓝闪石片岩,断裂面直立[34]。陆地电测深资料表明,该断裂切割了莫霍面[67],深地震资料解释西北侧地壳厚度大于30 km,而东南侧仅20 km[35]。在布格重力异常图上,断裂带西段重力异常北西低南东高,高低之间幅度在10~20 mGal之间,为一明显的NE向重力梯级带;中段出现局部负异常,走向呈北西向,有明显的错动迹象;千里岩隆起由南西向北东逐渐升高,呈大面积团块状正异常。该断裂在重力水平总梯度异常图上表现为极大值的连线、重力水平一阶0°、90°、135°异常图上表现为极值的连线,在垂向二阶导数图上表现为零值线的连线,而在本次应用技术处理结果(图3)上表现更为明显,均表现为极大值的连线。从布格重力异常向上延拓不同高度图上发现,断裂西北侧埋深较东南侧深,故倾向北西向;延拓高度越大,部分较小断裂在区域异常图上表现不明显,但异常图上大体能反映出整条大断裂,说明断裂切割很深,推测为岩石圈大断裂。据深地震剖面[36]和相关研究结果[26-27]表明,该断裂为胶南和千里岩隆起的分界断裂。

3.3.4 嘉山—响水断裂带(F4)

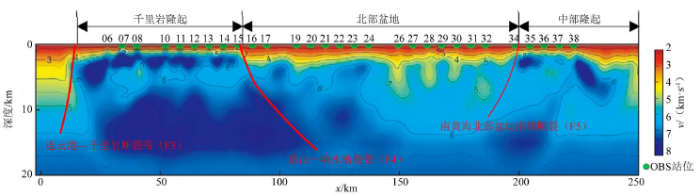

嘉山—响水断裂带南东斜交于郯—庐断裂带东侧,走向NE向,断层面倾向南东,倾角20°~60°[37],经嘉山、响水延伸入南黄海,在中—新生代持续走滑拉张。该断裂带为一条上正下逆的断裂,在古生界内表现为逆断层,印支运动后表现为多期活动的正断层,最大水平断距可达20 km,由SW向NE其规模逐渐减弱,水平断距和垂直断距均呈递减趋势[29]。断裂带长期剧烈活动形成了南黄海北部盆地,延千里岩隆起东南侧边缘呈NE向,基本上为千里岩隆起与南黄海北部盆地的边界断裂,是南黄海北部盆地形成与发展的主控断裂带,控制着北部盆地北侧半地堑的发育。断裂带西北侧广泛发育中、下元古界和零星震旦系[35],东南侧则在扬子准地台的前震旦系结晶基底之上发育古生界、中生界和新生界[29]。在布格重力异常图上,异常等值线走向为NE向,断裂带重力因此表现为北西高南东低,为重力异常密集梯级带和异常等值线的同形扭曲,垂直该断裂带的水平梯度值大多在(19~20)×10-9E,在重力水平一阶不同方向导数异常图上均有所反映;在各种处理结果图上均有识别标志显示。在重力区域异常图上表明,断裂带在深部表现为重力梯度带和异常等值线的扭曲带,断面倾向南东,对其进行不同高度的向上延拓,发现上延高度越大,断裂在重力区域异常图上的表现特征越不明显,说明该断裂切割深度大,但在地壳深部延伸较小,推测为岩石圈大断裂。据地震测深资料(图5)表明北西侧地壳厚度达30 km以上,而东南侧地壳厚度则明显减薄[38]。电测深资料表明,该断裂切穿了莫霍面[39]。

图5

图6

3.3.5 南黄海北部盆地南缘断裂(F5)

南黄海北部盆地南缘断裂由多段组成,自西向东由NE向转为近EW向,再转为NE向,倾向NE或NNW,倾角较缓,断面向北呈铲状式发育,在地震剖面(图5、6)有明显显示。该断裂与F4断裂活动一样,该断裂带亦为上正下逆的断裂,长期强烈的断陷活动,控制了北部盆地南部凹陷的中、新生代沉积[29]。该断裂在布格重力异常图上有两个明显的标志:① 断裂两侧重力场特征存在差异,北部为重力异常低值区,南部为重力异常宽缓高值区,走向无明显规律;② 明显的梯级带特征,由北部异常低值区向南过渡为高值区,其间经过一个异常等值线密集带,同时,在重力水平总梯度异常图上为极值带。该断裂在归一化总水平导数垂向导数、归一化Theta图垂向导数和归一化标准差图上表现为极大值连线,而在重力水平一阶不同方向导数异常图上均无明显规律。对布格重力异常进行不同高度的向上延拓,发现该断裂上延高度越大,异常平面特征反映趋于消失,说明该断裂向下延伸有限、埋深不大,推测为基底断裂,是北部盆地和中部隆起带的分界断裂。

与前人研究成果[12,26,29,40]对比,本次研究划分的断裂构造与地质图、陈建文等、张训华等断裂体系研究成果基本一致,认为五莲—青岛—荣成断裂带(F2)向北延伸至海域内,连云港—千里岩断裂带(F3)西南段分为两支断裂,分别为F3-1主断裂带和F3-2次断裂带,且F3-1为胶南隆起与千里岩隆起的分界断裂,次级断裂的走向和切割关系与前人成果大致相同,但断裂划分的更为详细。与张明华等研究结果差异较大,根据研究区的构造演化史[27-28]和构造形变特征[29]来看,南黄海盆地历经印支、燕山和喜马拉雅构造运动,整体走向以NE、NEE、近EW向为主,NE、NEE向断裂表现为印支—燕山早期的逆冲断裂系,比NW向断裂形成时间早、规模大、断距大、构造作用强烈,且具有继承性、期次性和区域性。早白垩世之后,燕山中期运动受滨太平洋大陆边缘活动带影响,区域应力由汇聚转换为NW—SE向拉张作用,北部盆地发育一系列“北断南超”的箕状断陷[41]。白垩纪—古近纪时期,主要断裂活动为NEE、近EW向,NW向断裂主要为后生逆断裂和反转断裂,主要形成于渐新世末期的三垛运动。张明华等[12]划分的断裂构造中,NW向断裂在研究区分布较多、规模较大,与构造演化过程中形成的断裂不符,存在一定误差。而结合的研究区构造演化特征,通过分析本次确定的断裂构造体系的特征,认为本次研究结果更加符合研究区断裂体系特征。

3.4 构造分区

本次研究主要根据南黄海北部盆地及邻区重力场特征、断裂构造体系和地震资料,同时结合前人的研究成果以及研究区的区域构造演化背景,对南黄海北部盆地及邻区进行了构造分区。F1、F2、F3、F4和F5断裂带(图4a)控制着研究区的整体构造格架,各断裂带特征前已叙述,早期形成的NNE、NE走向逆冲断裂系对中、古生界改造作用强烈,基本以中部隆起带近EW向为中轴,沿SN区域应力方向呈南北对冲格局,由北向南逆冲作用减弱、层位变浅,尤其在北部盆地北缘千里岩推覆带最为显著,至南黄海中部构造形变减弱,形成一个稳定的地区[29]。在这种的构造应力环境下,北部盆地形成了前陆盆地的构造和地层展布特征,呈现向东呈开口的“喇叭状”的构造形态,与中部隆起构造走向形成明显区别,应单独划分为南黄海北部盆地。因此,研究区划分出6个构造区(图7),依次为:① 鲁西隆起带;② 胶莱盆地;③ 胶南隆起带;④ 千里岩隆起;⑤ 南黄海北部盆地;⑥ 南黄海中部隆起带。

图7

4 结论及讨论

1) 在传统方法基础上,联合归一化Theta图垂向导数、归一化总水平导数垂向导数和归一化标准差等新方法的处理结果是划分断裂的一种有效方法,更能快速、准确地反演出研究区断裂构造的平面特征。尤其在构造复杂地区,其适用性强、应用效果好,在我们今后对断裂构造研究中有一定的理论价值和指导意义。

2) 研究区断裂构造发育复杂、形态各异,具有明显的层次性、区域性和不同的活动性。NE(NNE)向断裂与区域构造走向一致,一般延伸长、断距大、形成时间早、经历构造期次多,构成该区的主要构造格架,是研究区构造的主体,控制了各构造单元的主要边界,沿NE(NEE)向断裂,将研究区分割成带、南北分块。近EW、NW和近SN向断裂为构造活动发育的次级断裂,规模较小,一般切断主要断裂,够成了规模大小不等局部构造的控制边界,致使次级构造单元沿NE向呈凹陷、凸起相间分布。NE—NEE向断裂主要分布于北部盆地及盆地以外的西北一带,近EW向断裂主要分布于中部隆起一带。

3) 在特殊的构造应力环境下,北部盆地形成了前陆盆地的构造和地层展布特征,呈现向东呈开口的“喇叭状”的构造形态,与中部隆起构造走向形成明显区别,应单独划分为南黄海北部前陆盆地。研究区依次为:① 鲁西隆起带;② 胶莱盆地;③ 胶南隆起带;④ 千里岩隆起;⑤ 南黄海北部盆地;⑥ 南黄海中部隆起带。

4) 本次研究针对南黄海北部盆地及邻区的重力场特征进行了初步解释,受资料及精度限制,对于问题的深化认识,需要进一步补充其他地球物理资料、钻孔资料、地质资料以及较高精度的重磁资料等,因此需要对区内补充相关工作。

参考文献

位场边缘识别方法研究进展

[J].

Some advances in the edge recognition of the potential field

[J].

位场总水平导数极值位置空间变化规律研究

[J].

Spatial variation law of the extreme value positions of total horizontal derivative for potential field data

[J].

断裂识别新方法及其在肯尼亚Tana凹陷中的应用

[J].

The new methods to study fault structure by gravity data and applications to TANA sag in Kenya

[J].

位场场源边界识别新技术及其在山西古构造带与断裂探测中的应用研究

[J].

New detection techniques of geologic boundaries using potential-field data and its application in the Shanxi Paleo-structure zone and faults

[J].

位场数据处理的高精度方法研究及应用

[D].

Study and application of high-precision methods in potential-field data processing

[D].

基于Theta法改进的均衡滤波器在位场边界识别中的应用——以庐枞矿集区为例

[J].

Application of the improved filter based on the Theta method to edge detection of potential field data: an example from the Luzong ore district

[J].

胶莱盆地重磁资料解释与构造特征分析

[J].

Jiaolai basin gravity and magnetic data interpretation and structure analysis

[J].

胶南造山带及邻近地区的重磁场特征及地质解释

[J].

Features of gravity and magnetic fields and geological explanation of the Jiaonan orogenic belt and its neighbour areas

[J].

Gravity and magnetic field and tectonic structure character in the southern Yellow Sea

[J].

南黄海卫星重力场及构造演化

[J].

Satellite gravity field and tectonic evolution of the South Yellow Sea

[J].

Geological structure of the yellow sea area from regional gravity and magnetic interpretation

[J].

关于黄海深部构造的地球物理认识

[J].

Geophysical understandings on deep structure in Yellow Sea

[J].

黄海及周边地区重磁震综合反演技术研究及重磁资料处理解释

[R].

Research of gravity-magnetic-seismic integrated inversion technology and processing&interpretation of gravity and magnetic data in the Yellow Sea and adjacent regions

[R].

南黄海海域多元信息综合解释研究

[R].

Study of comprehensive interpretation of multivariate information in the South Yellow Sea

[R].

南黄海重磁资料处理与断裂系统研究

[D].

Processing on gravity and magnetic data of South Yellow Sea and research on fracture system

[D].

南通幅区域地球物理场特征研究

[D].

Study on the characteristics of regional geophysical field in Nantong area

[D].

重磁震联合反演及综合解释在海域构造解释中的应用

[J].

Integrated gravity-magnetic-seismic data inversion and interpretation and their application to underwater tectonics

[J].

日照—连云港地区重磁异常特征及其构造意义

[J].

Gravity and magnetic anomaly characteristics and its geological interpretation in Rizhao and Lianyungang areas

[J].

Theta map:Edge detection in magnetic data

[J].

正则化方法在比值类位场边缘识别方法中的研究

[J].

The research of the regularization method in the ratio methods of edge recognition by potential field

[J].

位场边缘识别方法技术研究

[D].

The Research on the edge recognition methods and techniques for potential field

[D].

Edge enhancement of potential-field data using normalized statistics

[J].

A new edge recognition technology based on the normalized vertical derivative of the total horizontal derivative for potential field data

[J].

南黄海的基本地质构造特征和油气远景

[J].

Basic characteristics of geology and prospects of oil and gas production in the Southern Huanghai Sea basin

[J].

南黄海盆地崂山隆起海相中—古生界构造地质特征

[D].

Geotectonic features of the marine Mesozoic-Paleozoic on The Laoshan Uplift of the South Yellow Sea basin

[J].

利用卫星重力异常研究南黄海地区中生界厚度

[J].

A research on Mesozoic thickness using satellite gravity anomaly in the southern Yellow Sea

[J].

郯庐断裂带的分段性研究

[J].

Research on the Segmentation of Tancheng-Lujiang Fault Zone

[J].

沂沭断裂带构造活动与胶东金矿形成关系之探讨

[J].

Study on the relationship between tectonic activity in Yishu fault zone and the formation of gold deposits in Jiaodong area

[J].

南黄海海相残留盆地综合地球物理调查进展与启示

[J].

Progress and enlightenment of integrated geophysics exploration of marine residual basin in the South Yellow Sea

[J].

广角反射地震探测得到的中国东部地壳三维P波速度结构

[J].

Three-dimensional crustal velocity structure of P-wave in East China from wide-angle reflection and refraction surveys

[J].

华北地区东部岩石圈导电性结构研究——减薄的华北岩石圈特点

[J].

Geoelectric structure of lithosphere beneath eastern North China: features of a thinned lithosphere from magnetotelluric soundings

[J].

南黄海盆地中部隆起的形成与演化

[J].

Formation and tectonic evolution of the Central Uplift of the South Yellow Sea basin

[J].

对南黄海盆地构造层特征及含油气性的新认识

[J].

A new understanding of the structural layers in the South Yellow Sea basin and their hydrocarbon-bearing characteristics

[J].

南黄海北部前陆盆地的构造演化与油气突破

[J].

Tectonic evolution and exploration target of the northern foreland basin of the South Yellow Sea

[J].