0 引言

近年来,浅层地震反射法在第四系覆盖区隐伏断层探测中发挥了重要作用。如何正勤等在潮山平原西南盆地内对目标断层普宁—田心断裂的探测[2,5],江苏省地质勘查技术院2016年在山东招远核电厂工程可研阶段关键性断裂勘测专题对黄县断裂的探测[6],顾勤平等在宿迁地区对郯庐断裂带F5断层的探测[7],何正勤等在玉溪盆地对普渡河断裂的探测[8],利用纵波反射法清晰地揭示了跨测线处的断层产状和分布情况。但受近场干扰波影响,纵波反射法对浅部地层的探测存在一定的盲区,缺乏浅部信息[2],所以在活断层探测中,为了进一步确定上断点埋深情况,只能借助于高成本的排钻工作来解释。而对于基岩埋深较浅地区断层的探测,一般采用分层能力较强的横波反射法,如顾勤平等在徐州地区利用横波反射法查明了废黄河断裂在测线处通过的位置[3]。虽横波反射法较纵波反射法分层能力强,但其穿透力有限,探测深度浅,在覆盖层较厚地区也无能为力。因此,在覆盖层厚、上断点埋深较浅地区,为了满足活断层探测的迫切需要,本文提出采用纵/横波反射法联合勘探,深浅兼顾,结合各自优势。有效地查明了隐伏区断层的平面位置、上断点埋深及空间展布等情况,取得了良好的勘探效果,该工作为城镇防震减灾工作提供了科学的地球物理依据。本文试图通过探测实例详细介绍该方法的技术思路和工作经验,供类似工程借鉴与参考。

1 浅层地震反射法断点异常判别依据

当地下存在断层时,地震时间剖面中的有效反射波组主要表现出以下特征:同相轴出现中断与错位;同相轴发生分叉、合并、扭曲和强相位转换等现象;同相轴突然增减或消失、波组间隔突然变化[1]。若覆盖层内错断界面与基岩反射波组错断异常特征相对应,就表明该断层已断至该界面。

2 纵/横波反射法联合勘探

浅层地震勘探中,纵/横波反射法各具优势,相对而言,纵波具有传播速度快、穿透力强;横波具有传播速度慢、分层能力强等特点。一般情况下,纵波的传播速度是横波的数倍之多,这就使得横波反射法在纵向上对同一物性层的分层能力较纵波反射法高的多,并且对于埋深小于50 m的物性层,横波反射法比纵波反射法的分层能力更强。但横波的穿透能力有限,勘探深度较浅,相比之下,纵波的穿透能力更强,勘探深度更深,通常可以探测到基岩面以下物性层情况。

3 工程实例

下面通过某工区一条测线的浅层地震勘探实例,详细阐述纵/横波反射法联合勘探在活断层探测工作中的适宜性。

3.1 测区地震勘探条件分析

根据区域地质及钻孔资料,该区覆盖层由新近系(N)和第四系(Q)构成,厚度大于100 m。新近系(N)以泥岩、含砾中粗砂、砂砾石为主;第四系(Q)以粉砂质黏土、黏土、淤泥、中粗砂、含钙质结核黏土、含砾粉砂质黏土为主。基岩主要为白垩系(K)砂岩、泥质粉砂岩。

据前人波速资料及地震数据处理时所求取的波速、由钻孔反算的波速资料综合分析,将区内各主要地层岩性有关速度参数归纳于表1。

表1 速度参数表

Table 1

| 地层 | 岩性 | 纵波速度/(m·s-1) | 横波速度/(m·s-1) | |

|---|---|---|---|---|

| 覆盖层 | 第四系(Q) | 粉砂质黏土、黏土、淤泥 | 1300~1700 | 140~160 |

| 中粗砂、含钙质结核黏土、含砾粉砂质黏土 | 1600~1900 | 160~290 | ||

| 新近系(N) | 泥岩、含砾中粗砂、砂砾石 | 1900~2300 | 210~320 | |

| 基岩 | 白垩系(K2w) | 砂岩、泥质粉砂岩 | 2900~3500 | 500~800 |

分析表1可知,基岩与覆盖层间存在明显的速度差异,其间可构成良好的地震反射界面;覆盖层内各层之间也存在一定的速度差异,当沉积稳定,干扰较小时,其间也可构成较好的地震反射界面;断裂引起基岩错动或明显破碎时,将出现反射波组的错动或缺失、信号明显减弱;若断裂错断覆盖层内界面时,其反射波组亦出现相应的异常特征或两侧波组特征不协调。总之,该区浅层地震勘探工作具有较好的地震地质条件。

3.2 仪器设备

纵波反射法选用加拿大生产的G3i型数字地震仪,接收选用两串两并组合、自然频率为60 Hz的纵波检波器,震源选用KZ-28型大吨位可控震源车;横波反射法选用德国生产的SummitⅡ型数字地震仪,接收选用28 Hz横波检波器,震源选用大锤锤击扣板方式。

3.3 参数选择

3.4 数据处理

浅层地震勘探工作要获取高质量的资料,野外数据采集取得高信噪比的单炮记录是首要任务,同样,地震数据处理对最终成果的可靠性也起着至关重要的作用[8]。通过前后对比,经参数测试,选取合理的地震数据处理流程及参数,以达到最佳的叠加效果和分辨率。

浅层地震勘探数据处理一般包括常规处理和后期处理。经过常规的频谱分析→频率滤波→速度扫描→动校正叠加等处理,以形成初步叠加反射地震时间剖面,作为野外质量监控用。而后期处理,除常规处理外,还包括折射静校正、地表一致性反褶积、多次速度分析、剩余静校正、去噪等特殊处理,以达到突出有效波、压制干扰波之目的,形成最终反射地震时间剖面,作为成果解释用。

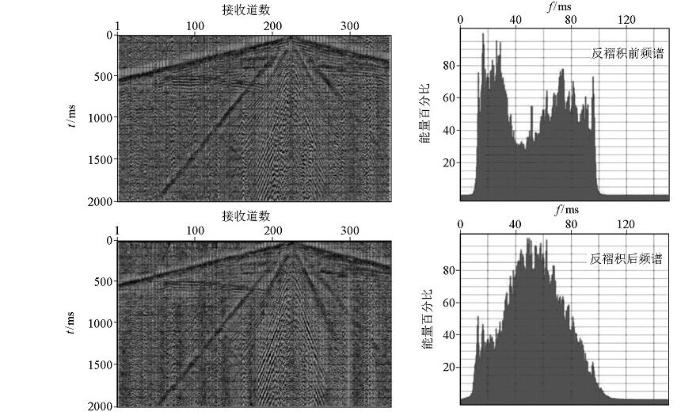

3.4.1 反褶积前后对比

地震勘探野外所采集的数据,是经大地及仪器设备等滤波后的单炮记录。为消除大地滤波效应,提高地震资料对地层的分辨率,需对原始数据做反褶积处理。反褶积是通过拓宽频带、压缩地震子波来提高地震资料的纵向分辨率[5]。经模块的对比测试,本次地震数据处理时采用的是预测反褶积。

图1

图1

反褶积前(上)、后(下)单炮频谱分析

Fig.1

Spectrum analysis of single shot before(up) and after(down) deconvolution

图2

图2

反褶积前(a)、后(b)叠加时间剖面

Fig.2

Stacked time section before(a) and after(b) deconvolution

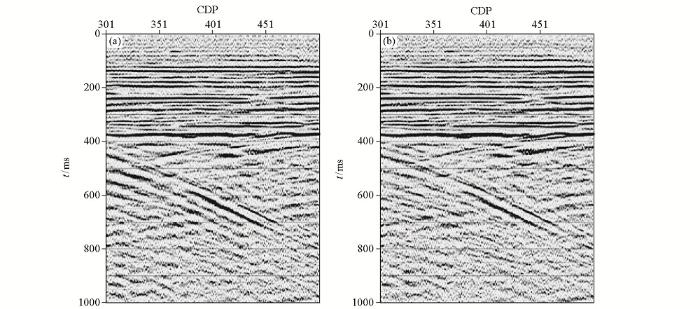

3.4.2 剩余静校正前后对比

剩余静校正是在叠加剖面的基础上,对经地形静校正后残存的剩余静校正量,通过统计分析,提取表层影响的剩余静校正量并加以校正[15]。

图3为剩余静校正前、后叠加时间剖面图,分析资料可知,经剩余静校正后,反射波组的连续性及信噪比得到了明显改善。

图3

图3

剩余静校正前(a)、后(b)叠加时间剖面

Fig.3

Stacked time section before(a) and after(b) residual statics

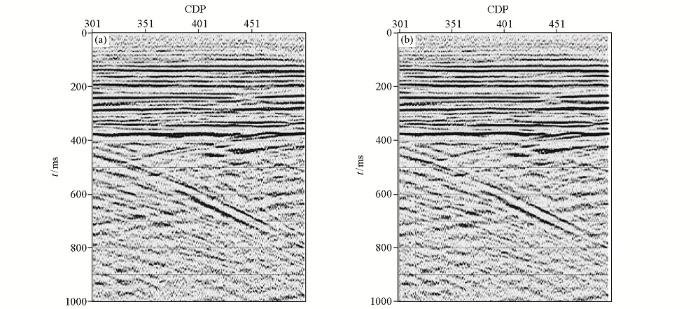

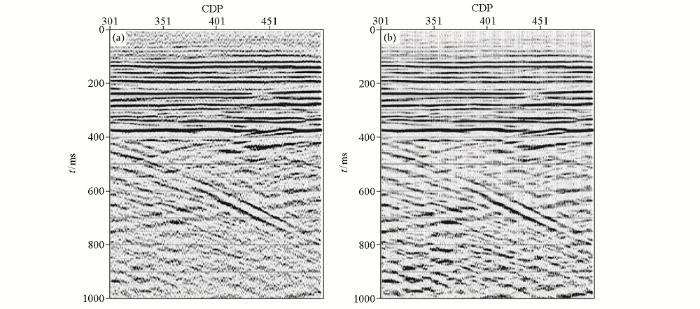

3.4.3 叠后去噪前后对比

图4

图4

去噪前(a)、后(b)叠加时间剖面

Fig.4

Stacked time section before(a) and after(b) denoising

3.5 浅层地震勘探揭示断层特征

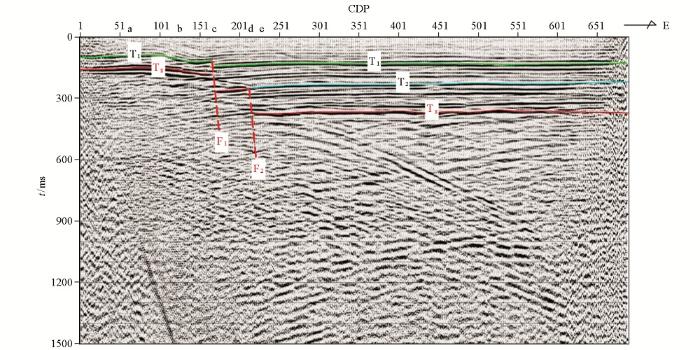

图5

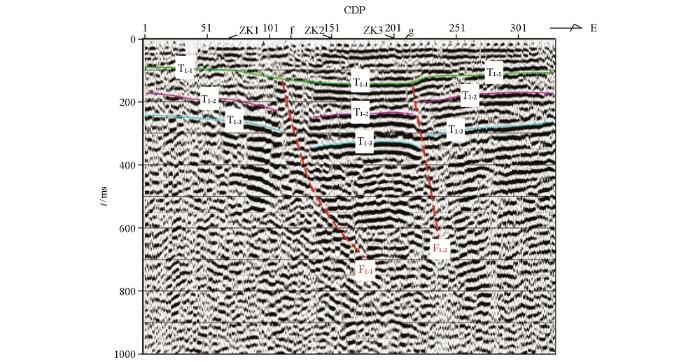

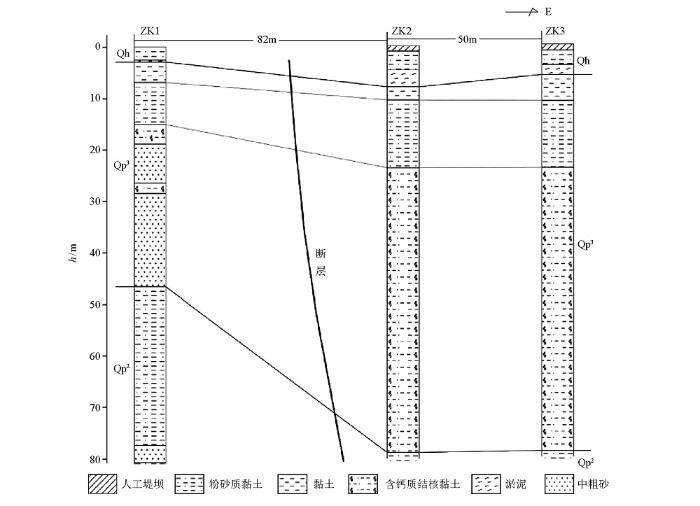

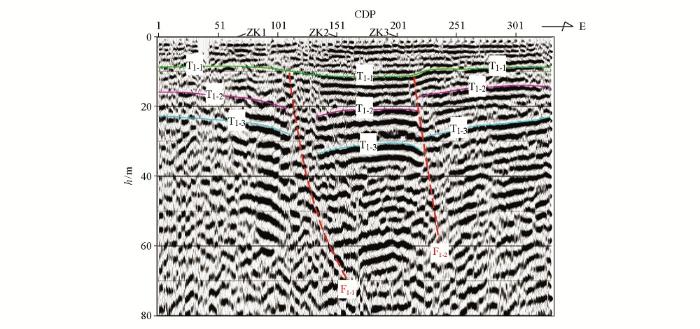

经地震数据处理,所得横波反射法地震时间剖面图(图6)显示, CDP120附近(图6中f点位置附近,对应图5中b点位置附近),东侧反射波组较发育,频率略高,而西侧发育较差,频率稍低,且反射波组同相轴连续性在其附近变差,出现不协调等现象,并具一定宽度。据此,推断为断层引起,存在断点异常F1-1,倾向东,具正断层性质,其上断点埋深约10 m,据区域地质及钻孔资料推测错断第四系上更新统(Qp3)。该断点的存在已经钻孔联孔剖面验证。另在CDP210附近(图6中g点位置附近,对应图5中c点位置附近),反射波组出现扭曲、错断等现象,呈西低东高特征,推断为断层所引起,存在断点异常F1-2,倾向东,具逆断性质,其上断点埋深约10 m,据区域地质及钻孔资料推测错断第四系上更新统(Qp3)。两断点F1-1、F1-2与F1断点平面位置上相距较近,特征相似,初步推断应为断点异常F1在浅部地层的反映。

图6

分析纵/横波资料可知,通过纵波反射法,可基本查明基岩、覆盖层错断情况,初步确定断层平面位置,但对埋深较浅的上断点,受纵向分辨率所限,未能清楚地反映其浅部特征,而通过横波反射法,可很好地查明上断点在浅部地层的错断情况,进而较准确地确定断层的平面位置、上断点埋深及错断地层层位。总之,通过纵/横波反射法联合勘探可有效查明断层特征、平面位置、浅部地层错断及空间展布等情况。

3.6 钻孔联孔剖面与横波地震资料对比分析

图7

图8

4 结论

本文通过浅层地震纵/横波反射法联合勘探的应用,取长补短,结合各自优势,有效地查明了活断层的平面位置及上断点埋深等情况,并经钻探验证结果可靠,从而说明在活断层探测中,对于覆盖层较厚,上断点埋深较浅地区,采用浅层地震纵/横波反射法联合勘探是有效、可靠的,能有效解决活断层探测中深浅兼顾的技术难点。本次工作取得了良好的勘探效果,其结果可以为城镇规划、重大工程、基础建设及防震减灾工作提供科学的地球物理依据。

参考文献

DB/T 15-2009—中华人民共和国地震行业标准—活动断层探测

[S].

DB/T 15-2009—(in Chinese)—The People’s Republic of China trade standard for seismology-surveying and prospecting of actice fault

[S].

核电厂址隐伏断裂探测中的地震勘探方法研究

[J].

DOI:10.3969/j.issn.0001-5733.2010.02.010

Magsci

[本文引用: 3]

<FONT face=Verdana>总结了近年来在多个核电厂址地震安全性评价中陆域覆盖区和海域浅层地震勘探的工作经验,通过对不同的典型工程实例分析,讨论了在不同地质和地球物理条件下,用浅层地震反射法探测隐伏断裂时应注意的关键性技术问题.提出了在不同地质条件下实施隐伏断裂探测时的地震仪器设备选择、方案设计、参数选取、断层识别的基本方法.本文的研究成果可为类似地区开展核电厂址能动断层探查工作提供实用性的技术资料.</FONT>

Study on the seismic exploration method to detect buried fault in the site of Nuclear Power Plant

[J].

薄覆盖层地区隐伏断层及其上断点探测的地震方法技术——以废黄河断层为例

[J].

DOI:10.6038/cjg20130518

Magsci

[本文引用: 2]

<p>通过在同一条测线上应用三种不同地震勘探手段(共偏移距地震反射法、横波反射法与高分辨率折射法)联合反演的方法,获得了测线控制地段内废黄河断层的确切位置、上断点埋深以及速度分布图像.探测结果表明:在薄覆盖层地区的断裂调查中,上述三种技术手段的联合反演要比单独使用其中任何一种手段更加可靠,并能从不同角度查明断层的位置、性质及其特征,为钻孔联合剖面位置的布设和钻孔深度的设计提供地震学依据.经高精度钻孔联合地质剖面证实,三种地震勘探方法反演得到的主要地层界面和构造特征都与钻孔联合地质剖面吻合较好.试验表明了上述三种地震勘探方法在基岩面埋深较浅地区联合反演的可行性以及地震勘探与钻孔联合地质剖面相结合的工作方法的有效性.</p>

Seismic exploration methods for buried faults and its up-breakpoint in thin sediment areas:An example of the Feihuanghe fault

[J].

第四纪沉积区断层及其上断点探测的地震方法技术——以银川隐伏活断层为例

[J].

Seismic exploration method for buried fault and its up-breakpoint in Quaternary sediment area:An example of Yinchuan buried active fault t

[J].

浅层地震勘探在沿海地区隐伏断层探测中的应用

[J].中国沿海地区的第四系厚度变化较大,在大部分地区存在淤泥、黏土和砂层的多重互层情况,这种地层结构对地震波的传播十分不利,容易造成对高频信号能量的强烈耗散。沿海地区又具有人口密度大、工业干扰强烈的特点,地震波的激发、接收条件较差。文中给出了在粤东、天津和唐山覆盖层厚度变化较大的地区,利用浅层地震勘探开展隐伏断层探测的应用实例。较系统地介绍了野外工作、资料处理和解释方法。阐述了在强干扰环境下提高信噪比和分辨率的有效技术途径。所给实例中的反射波组能量强,隐伏断层的反应明显,经跨断点钻探验证,结果证实地震勘探确定的界面深度、断点位置和基岩错距等参数都是可靠的。所述技术方法对类似地区的城市活断层探测和工程物探工作都有较重要的参考价值。

Application of shallow seismic exploration in detection of buried fault in coastal areas

[J].

山东招远核电厂工程可研阶段关键性断裂勘测专题报告

[R].

Thematic report on key fault survey in the feasibility study stage of Zhaoyuan nuclear power plant project in Shandong province

[R].

厚覆盖层地区隐伏活断层探测的地震方法技术——以桥北镇—宿迁断层为例

[J].

DOI:10.11720/wtyht.2015.2.33

Magsci

[本文引用: 1]

<p>地震反射勘探法是当前城市地震活断层探测的主要方法,它在厚覆盖区探测断层及其上断点的效果取决于所采用的工作方法和技术参数。桥北镇—宿迁断裂是郯庐断裂带在江苏境内一条重要的隐伏断裂。以宿迁市活动断层探测项目中针对该断裂敷设于厚覆盖层地区的QL14测线为例,为了查明测线控制地段内断裂的空间展布形态、性质以及活动性,针对不同目标、目的层深度和精度要求,作者按照组合、分步探测的工作思路,采用了不同的地震勘探方法技术和采集参数对其进行了高分辨率地震反射成像,解决了地质任务要求与野外资料采集方法之间的矛盾,从而获得了埋深约16~450 m范围内高分辨率的地层结构和非常清晰的断裂构造图像,为钻孔联合剖面位置的布设、钻孔深度的设计以及断裂活动性的评价提供了地震学依据。最后经高精度钻孔联合地质剖面证实,地震勘探方法反演得到的主要地层界面和构造特征都与钻孔联合地质剖面吻合较好。试验结果表明:采用组合探测的方法能够获得断层在不同深度的产状、展布以及由深至浅完整的分布图像;地震勘探法在厚覆盖区确定隐伏断层具体位置和判定断层活动性具有可行性以及地震勘探与钻孔联合地质剖面相结合的工作方法具有有效性。</p>

The seismic exploration method for buried active faults in thick sediment area:A case study of Qiaobei—Suqian fault

[J].

用地震反射法对玉溪盆地普渡河断裂的探测

[J].

Detection of Puduhe fault in Yuxi basin of Yunnan by seismic reflection method

[J].

探测大城市活断层的地球物理方法

[J].简要地介绍了开展大城市地震活断层探测的意义及世界各国开展活断层探测的基本情况.城市及邻近地区地震活断层引起的直下型地震,将会给大城市造成巨大的地震灾害.准确地探测出大城市的活断层分布,采取有效措施,可大大降低地震时的损失.文中重点介绍了开展地震活断层探测的地球物理方法的类型和主要特点,在区域探查与初步鉴定阶段、详细探测与精确定位阶段、孕震构造探测阶段可能涉及到的各种地球物理探测方法、适用范围及所能解决的主要问题.

Geophysical methods for the exporation of urban active faults

[J].

应用于城市活断层调查的地震方法技术

[J].

Application of the seismic method of detecting active faults

[J].

城市活断层地震勘探的最佳组合方法与应用研究

[J].

The best combination methods and applied research of seismic prospecting for active faults in urban area

[J].

隐伏活断层的多层次综合探测——以银川隐伏活动断层为例

[J].以银川活动断层试验探测为例,介绍了第四纪巨厚沉积区隐伏断层多手段、多层次探测的步骤与方法.在对前人资料综合分析的基础上,选择银川市兴庆区新渠梢村为综合探测试验场.首先,分层次布施道间距10m、5m和1m的浅层人工地震勘探,由深至浅将银川隐伏断层主断层逐步控制在可以布施浅钻勘探的程度.然后,实施钻孔联合剖面探测,确定了断层的准确位置和倾角,获得了由钻探资料可分辨的断层上断点埋深8.3m的信息.最后,通过大型探槽开挖,查明了断层实际上断点埋深1.5m和5期古地震活动事件.结合地层年龄的初步测定,得出了银川隐伏断层主断层中-晚全新世活动的结论.

Comprehensive multi—level exploration of buried active fault:An example of Yinchuan buried active fault

[J].

浅层地震勘探技术在探测公路采空区中的应用

[J].

Application of shallow seismic exploration technology in exploring highway goaf

[J].

城市活断层探测的高分辨率浅层地震数据采集技术

[J].在简要介绍城市浅层地震勘探干扰波特点的基础上,结合福州市活断层探测的浅层地震试验探测资料,阐述了抗干扰高分辨率浅层地震勘探的技术装备、地震数据采集的技术方法以及在强干扰背景条件下围绕抗干扰和提高地震资料信噪比与分辨率而采取的技术措施.试验结果表明:采用可控震源和与其相匹配的地震仪器以及小道间距、小偏移距、多通道和高频检波器接收的工作方法,是实现抗干扰高分辨率浅层地震数据采集的有效途径.

Acquisition technique of high resolution shallow seismic data for surveying of urban active faults

[J].