0 引言

四川盆地是一个发育在前震旦纪变质基底之上,由中新生代陆相沉积不整合叠加在古生代海相沉积之上的复合沉积盆地。由于盆地内含有丰富的油气资源,所以地质工作者对其进行了大量细致的研究工作,并取得了许多研究成果[1,2,3,4,5],在油气地质特征方面也有许多论述[6,7,8]。迄今为止,前人依据盆地前震旦纪基底的起伏特征、沉积盖层(震旦系—中新生界)厚度对盆地进行构造划分,认为其是“两坳一隆”的格局[7],这种划分方案一直沿用至今,并给出了前震旦纪变质基底埋藏深度:盆地西北和北部基底埋深9~11 km,盆地西南部、中部及川东达县—万县一带基底埋深3~8 km,盆地东南部基底埋深6~11 km。这个深度可大致与航磁反映的深度对比。

1 四川盆地依据航磁划分的构造

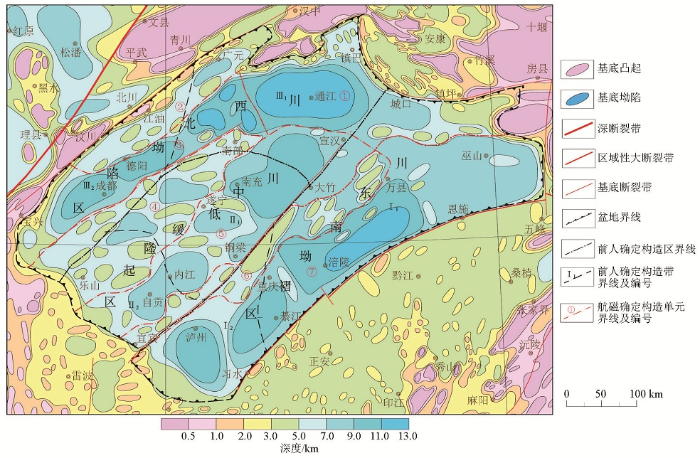

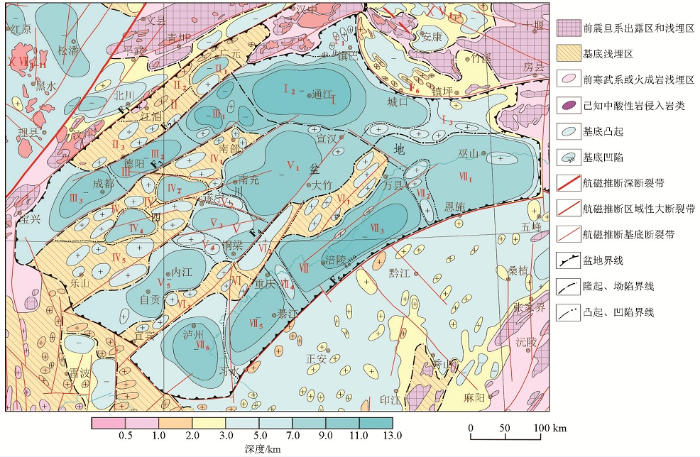

图1

图1

四川盆地磁性基底深度与前人划分构造区划对比

①—通江坳陷;②—梓潼-绵竹隆起;③—成都-阆中坳陷; ④—彭山-射洪隆起;⑤—自贡-广安坳陷;⑥—华蓥山-万县隆起;⑦—涪陵 -建始坳陷;Ⅰ—川东南坳褶区(Ⅰ1—川东高陡褶带;Ⅰ2—川南低陡褶带);Ⅱ—川中低缓隆起区(Ⅱ1—川中平缓褶带;Ⅱ2—川西南低陡褶带);Ⅲ—川西北坳陷区(Ⅲ1—川北低平缓褶带;Ⅲ2—川西低陡褶带)

表1 四川盆地构造单元划分表[7]

| 构造单元编号 | 构造单元名称 | 面积/km2 | 沉积岩厚度/m |

|---|---|---|---|

| Ⅰ | 川东南坳褶区 | 76000 | |

| Ⅰ1 | 川东高陡褶带 | 50000 | 10000 |

| Ⅰ2 | 川南低陡褶带 | 26000 | 8000 |

| Ⅱ | 川中低缓隆起区 | 58000 | |

| Ⅱ1 | 川中平缓褶带 | 37000 | 9000 |

| Ⅱ2 | 川西南低陡褶带 | 21000 | 7000 |

| Ⅲ | 川西北坳陷区 | 66000 | |

| Ⅲ1 | 川北低平缓褶带 | 34000 | 12000 |

| Ⅲ2 | 川西低陡褶带 | 32000 | 10000 |

通过定性分析,编制了四川盆地磁性基底深度(图1),图中前人资料引自文献【7】,该图客观地反映了四川盆地的构造格局和沉积盖层厚度。且随着航磁测量精度的提高,基底深度图中反映的四川盆地构造面貌和沉积层厚度更为细致。从图1可以看出,川西地区不是一个单纯的坳陷,沿江油—广元一带发育一个规模较大的基底隆起,坳陷发育在成都—德阳地区。航磁同时反映出川中地区也不完全是隆起,它起伏变化较大,在南部—乐山地区总体上为基底隆起,而在南充—自贡地区总体为基底坳陷。川东南地区在万县西—宜宾地区为基底隆起,而在巫山—泸州地区为基底坳陷。航磁也同时反映出,通江坳陷与发育在成都地区的坳陷可能不是同一坳陷。在磁性基底深度图的基础上,编制了构造区划图,这两套图可以直观地了解盆地前震旦纪变质基底深度(沉积盖层厚度)及结构特征、构造特征、沉积盖层分布状况等,并对盆地构造进行划分。依据航磁反映的前震旦纪变质基底(磁性基底)的起伏特征,即震旦系—中新界厚度,认为盆地的总体构造格局为 “四坳三隆”,即通江坳陷、梓潼—绵竹隆起、成都—阆中坳陷、彭山—射洪隆起、自贡—广安坳陷、华蓥山—万县隆起、涪陵—建始坳陷,并可依据基底局部起伏情况,划分出凹陷和凸起。应用航磁资料还确定出控制地质构造发展的NE向断裂构造,为在该盆地进行油气勘查工作提供参考资料。

2 磁场特征

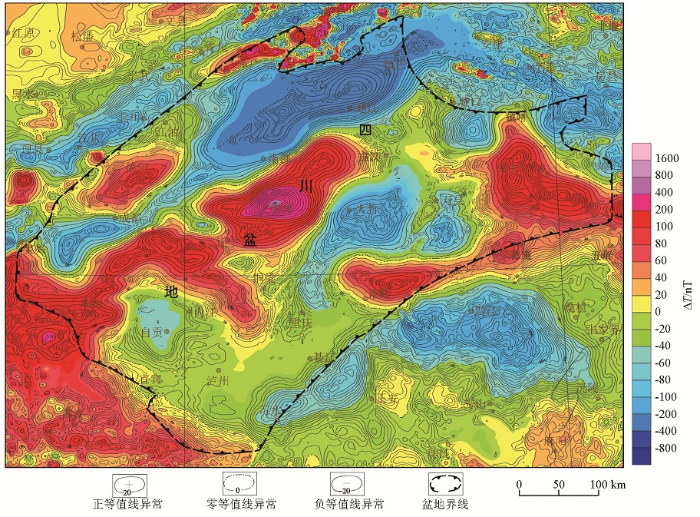

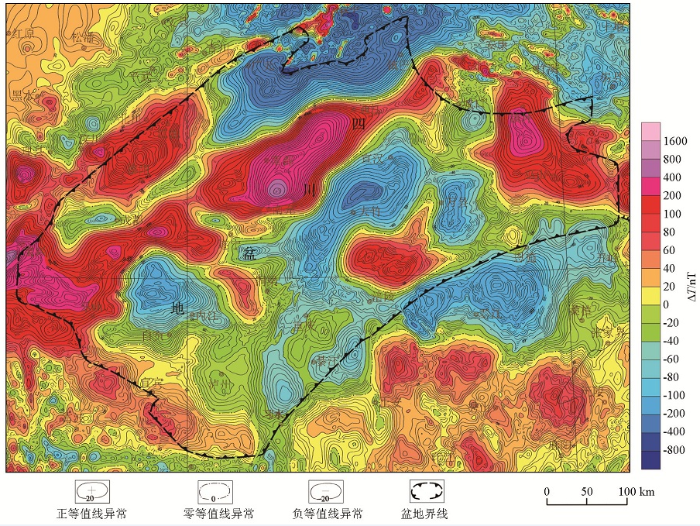

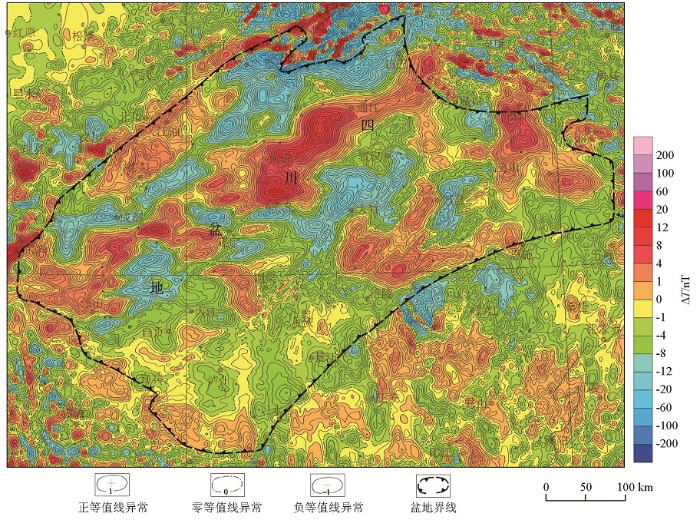

四川盆地位于中纬度地区,受倾斜磁化的影响,可能磁异常中心不是正好对应在地质体的正上方,而是沿倾斜磁化强度矢量水平投影的反方向上有不同程度的偏移错动,这给确定磁性地质体的空间位置、形态及分布范围带来了一定的困难和不便。为消除倾斜磁化对磁异常造成的这种影响,进行了化极处理,同时,为了消除背景磁场,突出浅部地质体引起的局部异常,对磁场进行了化极垂向一阶导数计算。

图2

图3

图4

我们知道,四川盆地的基底是由前震旦纪变质岩系构成的,这套地层在盆地的周缘已见出露。据岩石磁性资料(表2),构成该区基底的古元古界康定岩群、崆岭岩群、后河群变质岩系具较强磁性,磁化强度平均为1 030×10-3 A/m,其出露区与正异常相对应,表明正磁异常是由这套变质岩系引起的。中新元古界会理群、板溪群、丹洲群、昆阳群、西乡群等变质岩系为弱磁性,磁化强度平均为90×10-3 A/m,这些变质岩系出露区与负异常相对应。依据磁异常特征,认为盆地西北部基底主要有古元古界康定岩群(西南部)、崆岭岩群、后河群(东北部)变质岩系构成,而盆地东南部基底主要由中新元古界会理群、板溪群、丹洲群、昆阳群、西乡群等变质岩系构成,其中残留有古元古界较强磁性变质岩系块体,但分布范围很小。另外,四川盆地内被厚度很大的震旦系一古生界和中新生界地层充填,这套地层以碳酸盐岩和陆相碎屑岩为主,磁性很弱,磁化强度平均为15×10-3 A/m,它们对磁场变化影响不大。虽然三叠系飞仙关组、夜郎组具有一定的磁性,磁化强度平均为200×10-3 A/m,在磁场上可引起强度不大磁异常,它们叠加在区域磁场上,极易辨认,但这套地层在盆地内分布局限,仅分布于盆地东北部地区,对盆地的整体磁场面貌影响不大。

表2 四川盆地及周围地区岩石磁性统计表

| 岩类 | 岩(矿)石名称 | 时代 | 磁化率κ/(10-5SI) | 剩磁Jr/(10-3 A/m) | 地区 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 变化范围 | 平均值 | 变化范围 | 平均值 | ||||

| 沉积岩 | 砂岩、砾质泥岩、泥岩 | N | 28 | 平武、康滇、龙门山、铜仁、吉首、师宗、宜良、江油、泸定、凯里、铜仁、汶川、安顺、达县、兴义、西昌、元谋、贵阳、雅安 | |||

| 砂岩、泥砂岩 | E | 6~21 | 18 | 0~3 | 2 | ||

| 砾岩、砂岩、泥岩 | K | 3~98 | 53 | 2~20 | 12 | ||

| 砂岩、泥岩 | J | 18 | 5~29 | 23 | |||

| 砂岩、灰岩、泥页岩 | T | 0~55 | 17 | 0 | |||

| 砂岩、砂页岩、泥灰岩 | 夜郎组(T) | 20~1135 | 501 | ||||

| 粉砂岩、钙质砂岩 | 飞仙关组(T) | 110~1727 | 509 | ||||

| 页岩、灰岩 | P | 0~4 | 2 | 1 | |||

| 砂岩、灰岩 | C | 0~90 | 22 | 0~3 | 2 | ||

| 砾岩、砂岩 | D | 0~15 | 7 | 7~9 | 8 | ||

| 砂岩、泥岩 | S | 6~30 | 22 | 0~7 | 3 | ||

| 灰岩、白云岩 | O | 0~3 | 2 | 0~5 | 3 | ||

| 砂岩、泥岩、灰岩 |  | 0~100 | 35 | 0 | |||

| 冰碛岩、泥岩、白云岩 | Z | 5~13 | 7 | 0 | |||

| 变质岩 | 板岩、变砂岩 | 板溪群(Pt3) | 40~60 | 55 | 长沙、岳麓山 | ||

| 板岩、千枚岩、变砂岩 | 冷家溪群(Pt2) | 50 | 50 | 岳阳 | |||

| 混合岩、片麻岩 | 崆岭岩群(Pt1) | 600 | 600 | 黄陵 | |||

| 板岩、千枚岩、片岩 | 丹洲群(Pt3) | 11~670 | 350 | 桂中 | |||

| 片岩、千枚岩、板岩、大理岩 | 会理群(Pt2) | 0~900 | 380 | 会理 | |||

| 花岗片麻岩 | 康定岩群(Pt1) | 0~6000 | 979 | 康定 | |||

| 石英角砾岩 | 康定岩群(Pt1) | 2840~11630 | 3508 | 康定 | |||

| 角闪斜长片岩、变粒岩 | 康定岩群(Pt1) | 350~28300 | 1350 | 康定 | |||

| 侵入岩 | 纯橄榄岩 | 130~10700 | 3300 | 50~89000 | 1095 | 川南 滇中、川北 | |

| 斜辉橄榄岩 | 70~17700 | 5020 | 40~80500 | 3000 | |||

| 蛇纹岩 | 900~9900 | 4600 | 160~9000 | 770 | |||

| 辉长岩 | 0~52200 | 2649 | 0~41600 | 1203 | |||

| 辉绿岩 | 0~4070 | 1091 | 0~2880 | 658 | |||

| 闪长岩 | 0~63000 | 2750 | 0~52000 | 750 | |||

| 火山岩 | 致密状玄武岩 | 1400~6940 | 4365 | 760~25000 | 3865 | ||

| 玄武岩 | 2560~11900 | 6175 | 590~44000 | 14400 | |||

2.1 盆地的边界

在磁场图上,盆地的边界很清楚,盆地区磁场反映为宽缓变化的磁异常区,这种磁场面貌是由于盆地内弱或无磁性沉积盖层发育且厚度很大,变质基底埋藏很深之故。而盆地外围则反映为剧烈或较剧烈变化的磁异常区,这种磁场面貌表明盆地外围变质基底出露或埋藏浅,岩浆活动剧烈。据地质资料,盆地内已被2 000~6 000 m厚的三叠系、侏罗系、第四系和4 000~6 000 m厚的震旦系—古生界覆盖[7],盆地外围的川南、龙门山、米仓山、大巴山变质基底和岩浆岩已出露或埋深浅。航磁也反映出四川盆地是一个呈NE向展布的菱形盆地,其西北、东南、东北分别以龙门山断裂、恩施—习水断裂、城口—房县断裂为界,西南边界不规则,大致位于乐山南—宜宾一线。需要说明的是,本次划分的盆地包括了古生代海相沉积盆地和叠加其上的中新生代陆相盆地,依据磁场特征和变质基底深度,确定了盆地边界。

2.2 盆地的变质基底深度特征

这里所说的基底是指前震旦纪变质基底,也称之为磁性基底。通过对磁异常计算磁性体埋藏深度,并编绘磁性基底深度图(图1),可以了解四川盆地变质基底起伏变化特征。

磁性体深度计算:磁性体深度计算实质上是根据ΔT异常形态反演计算出引起磁异常的磁性体顶面埋深的一种定量解释方法。深度计算方法较多,本次采用了带校正系数的二度体ΔT剖面异常切线法[11,12,13]和外奎尔法。需要说明的是,在利用切线法计算磁性基底深度时,由于地质条件复杂,引起的磁异常多种多样,既有磁性基底产生的宽缓磁异常,又有浅层磁性体产生的局部异常,这些异常往往相互叠加在一起,要准确计算出磁性基底的深度值,必须识别出哪些磁异常与磁性基底有关,哪些磁异常是由浅层磁性体引起。在盆地区,与磁性基底有关的磁异常往往表现为规模较大、宽缓变化的特点,强度较大;与浅层磁性体有关的磁异常特点是范围小、强度不大,它们叠加在背景场上,对于这类磁异常,依据背景场的趋势,圆滑处理掉叠加次级异常来恢复其本来面貌,而后计算该异常的深度,得到深源(如变质基底)深度。又如,出现在断阶或横跨两个构造单元的异常,往往一翼陡一翼缓,这时陡翼异常是基底隆起的反映,缓翼则是基底坳陷的反映,这类异常一般分两支进行计算。另外,若异常一翼叠加干扰严重,另一翼较好,则采用外奎尔法对形态较好的一翼进行计算。总的来看,四川盆地内磁异常形态特征不很复杂,磁异常主要由变质基底引起,叠加其上的局部异常主要与浅层磁性体有关,极易辨认。根据异常的不同形态,在深度计算中选取不同方法进行计算。

表3 四川盆地钻井揭露元古宇变质基底与震旦系深度与计算深度对比

| 钻井编号 | 钻遇地层 | 井深/m | 计算深度/m | 差值/m | 相对误差/% |

|---|---|---|---|---|---|

| 长5井 | 元古宇 | 8200 | 8000 | 200 | 2.5 |

| 太4井 | 元古宇 | 8800 | 8600 | 219 | 2.5 |

| 付15井 | 元古宇 | 7900 | 8000 | 100 | 1.3 |

| 威8井 | 震旦系顶 | 3220 | 3600 | 380 | 10.5 |

| 威15井 | 元古宇 | 3863 | 4100 | 237 | 5.7 |

| 潼南东北 | 震旦系顶 | 6011 | 6500 | 489 | 7.5 |

表4 四川盆地钻井揭露地层深度与计算深度对比

| 井位 | 钻遇地层 | 井深/m | 计算深度/m | 航磁确定构造 |

|---|---|---|---|---|

| 南充东 | 中三叠统 | 3002 | 9000 | 基底坳陷 |

| 岳池东北 | 下三叠统 | 3413 | 9000 | 基底坳陷 |

| 潼南东南 | 下三叠统 | 2191 | 7200 | 基底坳陷 |

| 遂宁西 | 震旦系 | 3200 | 7200 | 基底坳陷 |

当然,在实际计算中也存在偏浅或偏深的问题。影响计算精度的因素如下。

1)深度计算方法的限制。深度计算所用的系数表是按无限延伸厚板状体推导出来的,而根据ΔT平面图的特征,有些异常应属三度体,引用适用于二度体的方法去反演三度体埋深,深度值必然会偏浅。

2)测线与异常走向斜交时,一般计算的深度值有误差,所以要求测线尽可能地垂直地质体走向。但由于盆地面积较大,存在斜交构造线的情况,结果使ΔT曲线变得平缓,计算的深度就会偏深,造成误差。

3)计算深度时都要减去飞行高度,所减飞行高度是全区平均距地表的飞行高度,但实际上飞机是起伏飞行的,这样就会造成一定误差。

4)当异常之间存在相互叠加干扰时,计算的深度值往往存在较大的误差。

5)当变质基底浅部为Pt2/3,深部为Pt1时,计算的深度值偏深。

经过长期理论研究和诸多工作实践证明,使用切线法和外奎尔法进行磁性体深度计算会产生±(10%~±15%)的误差。

磁性基底深度图的编制:去除了浅层(盖层)磁性体深度值得到大约270个反映磁性基底的深度点。编图时为确保质量,对所有的深度值进行了复查,首选那些穿过异常中心或剖面线附近的深度值。纵观航磁图内疏密不均的磁性体埋深数据,能够在航磁图上看出磁性体等深线的走向和轮廓。勾绘时从那些磁性体埋深浅或在地质图上已出露的磁性体入手,根据深度值的大小,由浅到深依次展布等深线,对于出露的变质基岩和规模较大的侵入体,可结合地质图先勾绘出来,以便准确地圈定盆地和沉积坳陷范围;对有一定走向的同一磁异常带的多个深度值要认真分析,通常以此异常中心处的深度值为准。考虑到磁性基底深度变化特征及计算精度,深度线采用不等间距勾绘。首先用≤0.5 km等值线将出露的前震旦系变质岩和规模较大的侵入岩及埋藏小于500 m的这些磁性体圈出来,然后依据深度值,依次按1.0、2.0、3.0、5.0、7.0、9.0、11.0 km来勾绘。编图时将控制性断裂一并表示出来,根据断裂构造的分布情况和对基底深度的控制作用,对深度线作必要的修正,如由于受断裂的分割,一侧为隆起,另一侧为凹陷,被分割的深度线将由断裂代替,以此表示凹陷和隆起深度变化特征。通过上述工作,编制了磁性基底深度图(图1)。该图主要反映了前震旦纪变质基底和侵入岩体的顶面埋深。

2.3 盆地的构造特征

磁性基底深度图反映出盆地东北部基底埋深大,基底凹陷占主导地位,基底深度大都为7~12 km,而西南部基底埋深相对变浅,大部分为5~7 km,部分坳陷深度为7~9 km。在航磁图上又反映出盆地西北部为NE向条带状磁异常区,东南部为NE向条带状、块状磁异常区,这种磁场面貌表明四川盆地基底在西北部为NE向条带状结构,而东南部为NE向条带和块状结构,这两种基底镶嵌在一起,形成四川盆地的基底结构。磁性基底深度表明,现今的盆地基底主要显示为NE走向隆坳相间的排列格局。

以航磁反映的区域磁场特征、基底起伏情况、盖层厚度为依据,结合地质等资料对盆地进行构造区划(图5)。四川盆地总体为“四坳三隆”,即通江坳陷、梓潼—绵竹隆起、成都—阆中坳陷、彭山—射洪隆起、自贡—广安坳陷、华蓥山—万县隆起、涪陵—建始坳陷,并进一步划分出凹陷和凸起。航磁和磁性基底深度反映出通江地区坳陷走向为近EW向,而川西的成都地区坳陷走向为NE向,这说明这两个坳陷的构造走向是不同的,它们的形成、发展受不同方向构造的控制。川北通江地区坳陷的形成和发展主要受近EW向构造的控制,而川西成都地区坳陷的形成、发展受NE向构造的控制,所以它们不属于同一个坳陷。本次依据磁异常特征将它们划分开,分别称之为通江坳陷和成都—阆中坳陷。

图5

图5

四川盆地构造区划

F1—龙门山断裂;F2—西乡-德阳断裂;F3—盐亭-平溪断裂;F4—华蓥山断裂;F5—恩施-习水断裂;F6—城口-房县断裂;Ⅰ—通江坳陷(Ⅰ1—镇巴凸起;Ⅰ2—巴中凹陷;Ⅰ3—巫溪凸起);Ⅱ—梓潼-绵竹隆起(Ⅱ1—广元凹陷;Ⅱ2—江油凸起;Ⅱ3游仙凸起);Ⅲ—成都-阆中坳陷(Ⅲ1—阆中凹陷;Ⅲ2—绵阳凹陷;Ⅲ3—成都凹陷);Ⅳ—彭山-射洪隆起(Ⅳ1—南部凸起;Ⅳ2—射洪凹陷;Ⅳ3—盐亭凸起;Ⅳ4—简阳凹陷;Ⅳ5—乐山凸起);Ⅴ—自贡-广安坳陷(Ⅴ1—南充凹陷;Ⅴ2—遂宁凸起;Ⅴ3—广安凹陷;Ⅴ4—安岳凸起;Ⅴ5—自贡凹陷);Ⅵ—华蓥山-万县隆起(Ⅵ1—梁平凸起;Ⅵ2—垫江凸起; Ⅵ3—荣昌凸起);Ⅶ—涪陵-建始坳陷(Ⅶ1—巫山凹陷;Ⅶ2—云阳低凸起;Ⅶ3—涪陵凹陷;Ⅶ4—木洞低凸起;Ⅶ5—綦江凹陷;Ⅶ6—泸州凹陷)

四川盆地的发生发展主要受NE向构造的控制,在北部受近EW向构造的控制,盆地总的面貌呈隆坳相间的构造格局,其中隆起又由大大小小的凸起组成,坳陷由多个凹陷组成。形成这种构造格局的原因,一是和基底继承性构造有关,二是在印支—燕山期受到来自西北龙门山地区和南东武陵山地区的强烈对冲推挤,导致盆地内沿断裂一侧形成坳陷带(如成都—阆中坳陷就是沿西乡—德阳断裂带东南侧分布);自贡—广安坳陷和涪陵—建始坳陷分别沿华蓥山断裂带和恩施—习水断裂带西北侧分布,这显然是盆地受武陵山由南东向北西推挤的结果。这种对冲的结果,使川东南地区、川西北地区成为盆地内褶皱最强烈的地区。在彭山—射洪地区形成引力释放区,是盆地内褶皱最弱的地区,区内构造平缓,均属平缓褶皱类型,断层不发育,从而造成彭山—射洪隆起既有凸起又有凹陷,而且次级构造的走向既有NE向又有近EW向。据认为北大巴山仰冲在通江坳陷之上[10]。

通江坳陷:位于盆地东北部的巴中、通江、万源和巫溪地区。其走向有别于四川盆地其他坳陷,呈近EW向且东窄西宽形态展布,并呈北断南超的特点。北以城口—房县断裂为界,南与四川盆地内其它北东向构造相接触,面积约30 000 km2,航磁反映的沉积盖层厚度达7~12 km。沉积中心位于巴中—通江地区,磁性基底埋深大于10 km,向东基底埋深变浅,为5~7 km。东北部和东部地区受大巴山弧形构造的影响,成弧形展布,构成大巴山外弧带,向北东靠近大巴山岩层倾角逐渐增大,褶皱渐趋紧密,卷入的地层渐老。这一区域三叠系地层大面积出露,沿NW向逆冲断层的北东盘见有下古生界和震旦系地层分布,它们与三叠系呈断层接触,可见这些老地层是被推覆上来的,盖在了三叠系地层之上。据地震资料,坳陷内侏罗系厚 4.8 km,二叠系和三叠系厚约2.6 km,下古生界和震旦系厚约4 km。依据基底起伏情况,又可划分出2个凸起1个凹陷,即镇巴凸起、巫溪凸起和巴中凹陷。

梓潼—绵竹隆起:位于广元、梓潼、绵竹地区。西北以龙门山断裂为界,东南以西乡—德阳断裂为界,走向NE向。航磁反映出磁性基底埋深4~6 km,局部地区为基底凹陷,深达7~8 km。依据基底起伏情况,又可划分出2个凸起1个凹陷,即江油凸起、游仙凸起和广元凹陷。

成都—阆中坳陷:位于阆中、中江、成都地区。西北以西乡—德阳断裂为界,东南以盐亭—平溪断裂断裂为界,面积约21 000 km2,走向北东向。航磁反映出基底埋深大都在7~11 km。坳陷内被第四系、白垩系和侏罗系大面积覆盖,三叠系仅在其西南见有出露。据地震资料,坳陷内震旦系和下古生界厚2.5 km,二叠系和三叠系厚3.5 km,侏罗系和白垩系厚5 km。依据基底起伏情况,又可划分出3个凹陷,即阆中凹陷、绵阳凹陷、成都凹陷。

彭山—射洪隆起:位于彭山、威远、射洪等地区。西北以盐亭—平溪断裂为界,东南部分地段以断裂为界。这是一个长约360 km,宽可达100 km,面积达36 000 km2的大型隆起。该隆起具有低隆起性质,并属于大型继承性基底隆起,航磁反映出其上仍发育了3~6 km厚的盖层沉积,这个深度与钻井揭露的深度比较接近,在威远威l8井于 3 226 m见震旦系地层,并有一口钻井在3 863 m见元古宇地层。据地质资料,隆起上白垩系已缺失,侏罗系大面积出露,厚度较大,钻井在3 200 m未钻穿侏罗系,三叠系在威远地区出露。可见,隆起上中新生界厚度较薄(钻井证实厚1 500 m),古生界厚度较大(钻井证实厚2 500 m)。依据基底起伏情况,又可划分出3个凸起2个凹陷,即南部凸起、盐亭凸起、乐山凸起和射洪凹陷、简阳凹陷。

自贡—广安坳陷:坳陷位于自贡、广安、南充地区。西北和东南分别与彭山—射洪隆起和华蓥山—万县隆起相接。它们之间的接触关系比较复杂,有的地段为断裂(华蓥山断裂)接触,有的地段为超覆接触,面积约35 000 km2,走向为NE向。航磁反映出变质基底深度为5~9 km,在武胜地区钻井于6 011 m见到震旦系。坳陷内大部分被侏罗系地层覆盖,仅在南部见有白垩纪地层分布,但范围很小。在广安地区钻井于3 413 m见到下三叠统,在南充地区钻井于3 008 m见到中三叠统。在坳陷南部地区,据合川地区钻井揭露,在井深2 691 m见到了下三叠统。从钻井资料可以看出,坳陷北部中生界厚度大,而南部中生界厚度薄,且坳陷内主要被 5~6 km厚的古生界充填,中生界较薄,厚度约2~3 km。依据基底起伏情况,又可划分出3个凹陷2个凸起,即南充凹陷、广安凹陷、自贡凹陷和安岳凸起、遂宁凸起。

华蓥山—万县隆起:其南起自宜宾,向北东经荣昌、邻水、梁平达万县,呈NE向展布。航磁反映基底埋深达5~6 km,属于低隆起。依据基底起伏情况,又可划分出3个凸起,即梁平凸起、垫江凸起、荣昌凸起。

涪陵—建始坳陷:位于赤水、重庆、涪陵、建始、巴东地区。其南东以恩施—习水断裂为界,东北与华蓥山—万县隆起为邻,面积约52 000 km2,总体走向呈北东向。航磁反映的沉积盖层厚度达7~12 km。坳陷由于受到武陵山方向的水平推挤,坳陷内褶皱构造发育,构造线走向主要由NE向高陡构造带和断裂带组成的隔挡式褶皱,背斜紧凑,向斜宽缓,成排成带平行排列。据地震资料,在赤水地区震旦系—古生界厚约6 km,中生界厚约2 km左右,且太4井、长5井在8 200 m见元古宇地层(与航磁反映的深度相当)。涪陵和建始地区古生界沉积厚度也很大,可达5~9 km,中生界厚度小于 2 km。依据基底起伏情况,又可划分出4个凹陷2个凸起,即巫山凹陷、涪陵凹陷、綦江凹陷、泸州凹陷和云阳低凸起、木洞低凸起。

3 结论

四川盆地是在前震旦纪变质基底之上发育起来的盆地,通过航磁异常的反演计算得知,变质基底埋深为5~12 km。它的盖层为震旦系—古生界和中新生界地层。盆地的发生和发展主要受NE向构造制约,并受到近EW向构造的改造。变质基底深度反映出盆地的构造格局为“四坳三隆”,即:通江坳陷、梓潼—绵竹隆起、成都—阆中坳陷、彭山—射洪隆起、自贡—广安坳陷、华蓥山—万县隆起、涪陵—建始坳陷,并依据局部构造又划分了凸起和凹陷,为地震详查工作提供参考依据。根据磁资料界定的盆地东南界,其范围较前人圈定范围有所缩小,盆地东北界范围较前人圈定范围有所扩大,由此计算四川盆地面积约为230 000 km2。这些工作对认识四川盆地构造特点具有重要的参考意义。

参考文献

四川盆地油气地质特征—纪念黄汲清先生百岁诞辰

[J].

DOI:10.11781/sysydz200402115

Magsci

[本文引用: 1]

该文首先阐述黄汲清先生四川盆地油气多旋回理论,列举六大旋回特征.认为四川油气地质的主要矛盾是储层普遍致密化,裂缝研究和寻找孔隙性储层是两条必经之道.深埋还导致四川盆地必然以天然气为主,具有早聚晚藏的基本特点.该文简略讨论了石油资源问题,提出大力运用新技术将会充分释放四川盆地油气潜能.

四川盆地威远地区构造演化特征及其对下古生界油气富集的控制作用

[J].

大巴山推覆构造特征的探讨

[J].<p>大巴山推覆构造位于秦岭造山带和四川盆地的过渡部位,由拉张盆地、推覆带、活动带、扰动带和主滑面组成.其中活动带与扰动带是油气聚集的有利地区.经重磁资料分析计算,指出推覆带推覆距离,并推测推覆带下可能存在四川盆地沉积地层,这对拓宽四川盆地油气资源勘查具有积极意义.</p>

低磁纬度区ΔT剖面磁异常场源深度计算的切线法

[J].<p>航磁ΔT剖面异常场源深度计算的切线法是基于中高磁纬度区建立起来的计算剖面磁异常场源深度行之有效的传统方法,以此方法为基础,明确地提出计算低磁纬度区ΔT剖面负磁异常场源深度的异常“反切”概念和做法,并从理论上证明了其正确性.通过ΔT剖面负磁异常的“反切”做法,使得传统的计算中高磁纬度区ΔT剖面磁异常场源深度的切线法及系数表可直接用于低磁纬度区,从而圆满地解决了低磁纬度区利用切线法计算ΔT剖面负磁异常场源深度的问题.</p>

四川盆地周缘冲断带构造演化及变形差异性研究

[J].