0 引言

近几年来,石油地震勘探工作面临更加复杂的地表和地质条件,勘探要求越来越高,给地震勘探工作带来一系列技术上的难题,特别是受地表及地下复杂地震地质条件的制约,静校正问题更难以解决[1]。如复杂多变的地貌特征及近地表结构、逆掩推覆构造、高陡构造、广为发育的中小断层构造格局;如寻找低幅度构造、小型圈闭、隐式油气藏等。

1 咸化地表特点与面临的静校正问题

1.1 咸化地表特点

西部高原咸化地表类型多,包含山地、丘陵、山前戈壁、碱地、沙漠等,表层结构复杂多变,主要地表特点:

1) 新生界山地、丘陵近地表沟壑纵横,岩性干燥、疏松,低降速带巨厚[4]。

2) 老地层出露山地,从地表开始就出现高陡构造、表层地层倾角很大,横向速度变化极不稳定。

3) 盐碱地表的结晶盐碱层发育。地表相对平缓、地表下多为结晶盐碱与泥交互层。

4) 沙漠是风沙输移活动在第四系原生地表上形成的,沙丘流动性强、厚度变化大,从几十米到200多米。

5) 早期潜水面或第四系底整合面,是一个较强的反射界面[5],浅层覆盖次数足够高时,能在剖面上识别出来。

1.2 面临的主要静校正问题

从目前西部高原咸化地表大量的地震勘探实际情况来看,静校正方面主要存在以下问题:

1) 初始模型的构建问题。依赖控制点密度来建立初始模型,受高原咸化剧烈起伏地形和成井能力的制约,成本高、成效小。

2) 咸化地表山地静校正问题。干燥、疏松的地表,剧烈起伏的地形,表层速度和厚度纵横向变化,使得静校正问题与低信噪比糅杂,常规的静校正方法难以取得令人满意的效果。

3) 高陡构造地区静校正问题。老地层出露地表,风化程度不一,无稳定的折射界面,初至波的类型复杂,单一的初至波静校正方法效果有限[6]。

4) 高原盐碱地静校正问题。初至串层严重,难以拾取,常规的初至静校正技术优势难以发挥[7],低幅度构造与中、长波长静校正问题无法有效识别。

5) 流动大沙漠静校正问题。流动大沙漠地表起伏剧烈,表层速度低,长、短波长静校正问题突出。

2 采取的关键静校正技术

2.1 初始模型构建技术

近地表初始模型构建是初至静校正的基础,初始模型是一个尽可能接近客观实际的表层结构模型。常规的初始模型建立方法主要有两种:一是通过表层调查建立,但受复杂地表条件限制,无法获取足够详细精确的低降速带基础资料,建立的初始模型很难满足要求;二是利用初至反演出的等效模型。等效模型反映的是表层结构的变化规律,和实际模型有一定差别,从实际应用看,用等效模型约束最终效果也不理想。

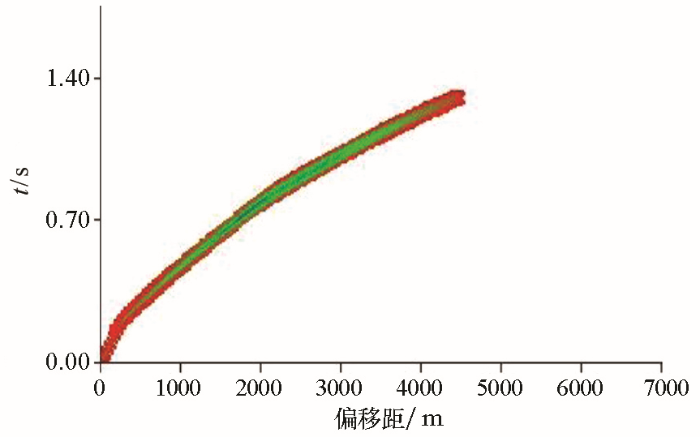

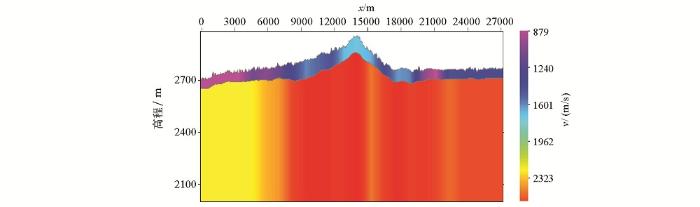

图1

图2

CMP初至构建初始模型有以下优点:①不依赖野外表层调查,可节省大量表层调查成本,提高工作效率;②直接利用各道初至信息,避免了巨厚区表层调查深度的不足,精度更高。

2.2 标志层静校正技术

高原咸化地表很多地方存在较稳定的早期潜水面(如英雄岭地区)和第四系底,是一个强反射标志层。有如下特点:①波阻特性明显,浅层覆盖次数提高后,具有相对较好的连续性,易于识别;②速度较稳定,能连续追踪;③埋藏深度相对较深,一般在表层调查的高速顶之下;④在空间展布上,是一个近似的水平面或起伏较小的斜面。

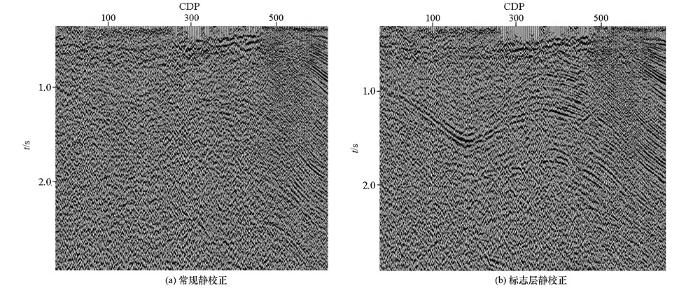

基于高原咸化复杂地表低信噪比区标志层具有相对稳定的速度和深度、信噪比较高且易于识别,有利于基准面静校正的计算和剩余静校正优势的发挥以及静校正效果的监控,提出了标志层静校正方法:首先利用标志层的时间和速度信息计算标志层基准面静校正量,解决低频静校正问题;然后,在此基础上利用远偏移距标志层折射波初至信息,计算折射波剩余静校正量,消除大的高频剩余静校正量影响;最后,针对标志层反射波信息,计算反射波剩余静校正量,消除小的高频剩余静校正量影响[10,11]。该方法充分利用了标志层的各种信息,高、低频兼顾,较好地解决了高原咸化复杂地表区的静校正问题,特别是在环英雄岭地区,进行了广泛的应用,使得地震资料信噪比得到了较大提高,取得了较好的剖面成像效果(图3)。

图3

2.3 高陡构造静校正技术

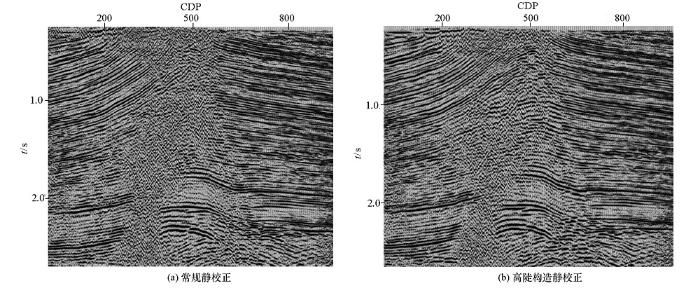

在高陡复杂构造区内,勘探的主要目标 (构造的主体部位 )由于地形起伏、岩石出露或风化等问题引起地震激发接收困难、资料信噪比极低,同时低降速带变化快,静校正问题严重,地震剖面上往往存在反射空白区。由于地层推覆、地下构造复杂,没有稳定的折射层,常规的单一折射波静校正、层析静校正效果有限。经过大量的实际资料探索,高陡构造的静校正基本思路是:层析反演与折射反演联合,野外静校正与室内静校正联合: ①针对盆地高陡构造速度剧烈变化、各向异性严重的特点,采用了优化非纵距反演,有效提高了复杂部位的速度反演精度,计算低频分量;②在高陡部位追踪局部基本稳定的折射层,只要这些波组能够反映某一地段的静校正问题,就可以分段分层迭代计算折射静校正,求取高频大分量[12];③在动校正基础上,利用基于反射波的自动剩余静校正技术求取高频小分量;④重新进行速度分析,重复上述步骤,直至得到满意结果。以上的思路突出了野外静校正和室内静校正的统一,动校正和静校正的统一。实践证明,该思路行之有效,在高陡构造区资料处理中也取得了较好的应用效果(图4)。

图4

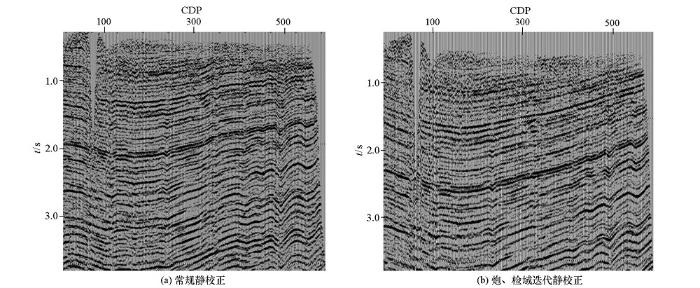

2.4 炮、检域叠加迭代静校正技术

高原咸化盐碱地表信噪比相对较高,但是地表结晶盐层、盐泥互层发育,初至质量差,常规的初至静校正技术应用效果有限,而表层调查难以控制近地表结构的变化,无法有效解决表层异常引起的中、长波长静校正问题[13,14]。通过对地震剖面深入分析,提出了炮、检域迭代静校正技术:首先,对炮集、道集动校正后进行共炮点道、共检波点道叠加,生成两个叠加道集剖面,分别拾取所得剖面浅层反射同相轴的实际时间;然后,基于地表一致性静校正原理,浅层反射轴能更好地反应存在的静校正问题,因此,消除静校正影响后浅层反射的实际时间应该是比较平滑的,对实际时间做适当平滑得到成像时间(平滑后的时间),再利用成像时间与实际时间的成像时差求取静校正量。所求静校正量经过应用后作为静校正第一次迭代,成像效果得到明显改善,但可能还有一定的残余静校正问题;最后经过重新生成道集,拾取浅层反射同相轴时间且平滑后进行第二次迭代,静校正问题基本得到解决;随着迭代次数的增加,叠加剖面的质量逐步得到了提高(图5)。

图5

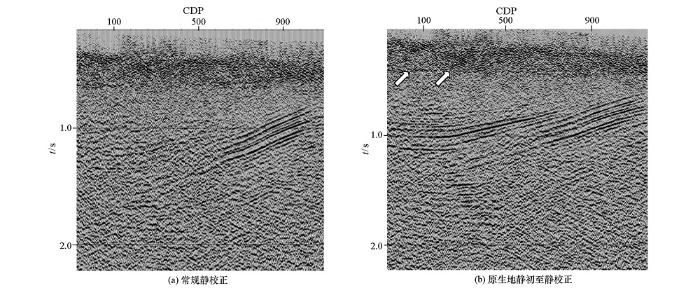

2.5 流动沙漠原生地表静校正技术

图6

首先,选择合理的折射反演约束参数,先通过初至层析反演近地表速度模型,再参考表层调查成果,在层析速度模型上标定沙漠原生地表对应的速度界面,提取该速度界面的厚度作为折射反演的约束参数;然后,选用折射反演方法计算出全区的静校正量用于资料处理。原生地表初至折射静校正技术不仅提供了高质量的短波长静校正,中、长波长静校正也得到了较好解决,在实际应用中取得了显著的效果。

3 认识与讨论

经过近几年来的试验、研究及实际资料检验,针对高原咸化地表的复杂条件,在不断的改进和完善中形成了复杂地表的初始模型构建技术、极低信噪比的标准层静校正技术、高陡构造的综合静校正技术、盐碱地表的炮检域叠加迭代静校正技术、流动大沙漠的原生地表初至静校正技术。通过这些针对性技术的应用,在很大程度上克服和消除了高原咸化地表对地震资料的影响,提高了成像精度。同时,地表的多样性和纵横向速度的异常变化,使得静校正问题具有复合性,单一的方法很难解决,需要更有针对性的综合静校正技术。除了常规的静校正技术外,还需要在一些特殊静校正技术,如全波型静校正、面波反演静校正、波动方程静校正等方面做更多的探索。

参考文献

First-break constrained tomographic inversion in the CMP domain and its applications

[R]//

复杂地形条件下静校正的综合寻优

[J].复杂地形,特别是山地条件下地震勘探中的大静校正问题是 一个非线性的、具有多参数多极值的全局优化难题. 本文综合利用最大能量法、模拟退火与 遗传算法的各自优势,提出一种具有局部收敛速度快、全局搜索能力强的综合寻优反演方法 . 其中对产生伪静校正量的零空间现象进行空间平滑滤波剔除. 理论数值计算及实际资料的 处理说明本方法适应能力强、静校正效果较好.

Near-surface anomaly recognition and removal technique applied to the Sanhu area of theQaidam Basin, China

[C]//