0 引言

前人在青藏高原地区开展了大量的可控震源激发的地震勘探工作,田玉昆等选用低频可控震源在哈拉湖地区进行天然气水合物地震勘探采集试验,并获得了较高信噪比的地震资料[3],但对可控震源的参数选取没有做详细的论述。李忠雄等在北羌塘盆地托纳木—笙根地区和南枪膛隆鄂尼—鄂斯玛—玛曲地区开展了可控震源的激发因素试验并进行了详细分析,确定了可控震源在该地区的最佳激发因素,并指出选用可控震源激发采用高密度、高覆盖的采集技术仍能获得相当于井炮激发的地震资料[4,5];王佳斌等在青藏高原娘姆特煤矿首采区开展三维地震勘探,选用可控震源作为激发震源,通过试验确定了可控震源的激发参数[6],同样没有论述激发参数试验对比效果。

为了查明试验区地层及区内构造特征,研究地震剖面上与天然气水合物有关的地震响应特征,中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所在前期工作的基础上,在青海哈拉湖地区部署了50 km的二维地震测线,开展天然气水合物地震探测方法试验研究。文中主要介绍可控震源激发参数对比试验及相关分析。

1 试验区概况

1.1 工区地理位置及气候条件

哈拉湖试验区位于哈拉湖东南方向,行政区划属于天峻县。属典型的大陆型干旱高原气候区,具有气压低、严重缺氧、寒冷干燥、风力强劲、紫外线幅射强、昼夜温差大及天气变化频繁等特点。由于夏季降水量较大,试验区则变成沼泽湿地,可控震源极易陷车。该地区开展以大型可控震源作为激发震源的地震勘探数据采集工作最佳施工时间为10月中旬至来年4月中旬。

1.2 地质概况

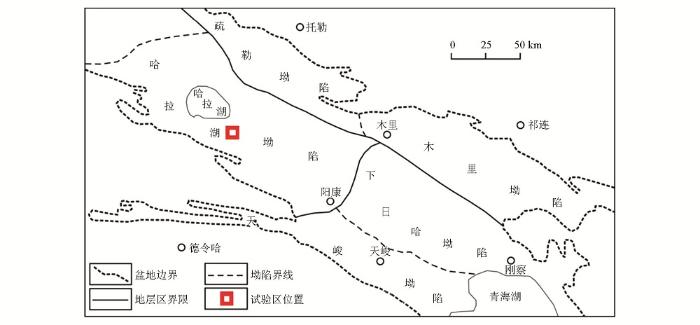

图1

前人开展的反射地震结果显示断陷受盆地边缘断裂控制明显。综合分析认为盆地南缘断陷区可能为水合物成藏有利区,而且有可能存在水合物赋存于新生界地层中的新成藏类型。

2 可控震源工作原理

可控震源的工作原理是在一段相对较长的时间内连续不断地向地下激发扫描信号,该扫描信号振幅均衡、频率呈规律性变化。可控震源为了产生能量足够强的地震波信号,需采用长时间进行扫描振动,其时间往往比最深反射目的层的反射时间还要长,各地层反射回来的信号相互重叠、干涉后形成了可控震源原始记录,该记录无法用于解释,再利用相关技术将淹没于相互干涉的信号中的震源反射信号恢复出来,使原始记录变换可用于解释的、类似于炸药震源的常规地震记录[8]。

可控震源激发的连续震动的扫描信号的振幅和频率均为时间的函数,应用最为广泛的就是线性扫描信号。线性扫描信号在地震勘探中得到广泛应用是由于其自相关子波形状接近于雷克子波,此外,在实际应用中,线性扫描信号的参数设计和调整简单方便,可控震源机械—液压系统易于响应实现。线性正弦信号的数学表达式为[9]:

式中:A(t)为扫描信号S(t)的振幅包络函数,t为时间,f(t)为扫描信号的瞬时频率。震源工作时,原始地震数据的质量和这些震源激发参数的选取有直接关系,因此,需结合试验区地震地质条件、目标层深度及反射波频率范围等因素,开展可控震源的激发参数试验,选择适用于该试验区的激发参数,才能确保地震原始资料的品质。

3 激发参数对比试验

该试验区具有永久冻土层,且冻土层较厚,在正式剖面数据采集前,针对试验区3个主要的密度界面、志留系结晶基底的探测目标深度及各层反射波的频率范围,开展了大量的可控震源激发参数对比试验,对每一激发参数所得地震记录进行对比分析,以选取适合该试验区的最佳激发参数。本次地震勘探分别对可控震源台数、震动(垂直叠加)次数、扫描频率范围、扫描长度、驱动幅度等参数进行了单一的对比试验,即试验某一参数时,固定其他激发参数不变。通过对试验单炮记录进行分析对比,最终确定了该试验区浅层地震勘探可控震源激发参数。

3.1 震源台数试验

可控震源施工过程中使用多台震源同时激发可以加大向下传输的能量,震源台数的选择以能量满足勘探最深目的层深度为准,该试验区二维地震探测最深目的层为晚古生界志留系结晶基底。该试验区选择1台和2台进行震源台数对比试验,其他参数选择分别为:扫描频率为8~100 Hz,扫描长度为12 s,垂直叠加3次,驱动幅度为80%。

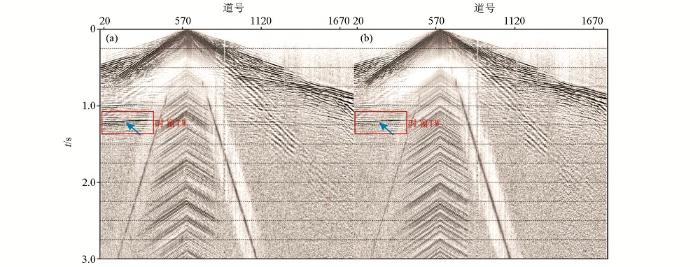

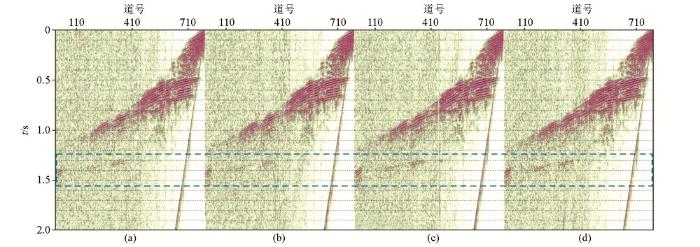

图2为1台和2台震源激发试验结果原始单炮记录,结合该试验区地质资料,认为蓝色箭头标示的1.2 s左右的反射波同相轴为最深目的层结晶基底在地震单炮记录上的反应,1台和2台可控震源激发得到的地震记录在0.6 s处的反射波和最深目的层反射波均清晰可见,0.6 s处的反射波能量差别不大,1.2 s处最深目的层反射波2台震源激发较1台震源能量稍强。

图2

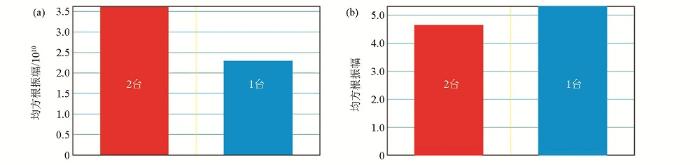

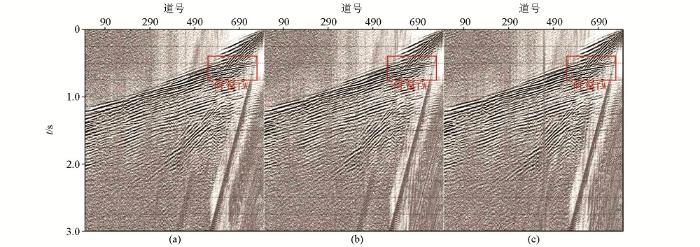

另外,为了克服传统方法凭借经验来判断地震记录好坏、只能作定性分析的不足,对影响地震记录品质的能量和信噪比两个属性参数进行了定量分析,使得分析结果更加科学、准确,且更具备说服性。图2红色方框为对单炮记录选择的定量分析时窗,图3a为对应地震单炮记录的能量对比直方图,2台震源震动激发能量较强,1台震源激发能量约为2台能量的65%,相对较弱;图3b为信噪比估算直方图,2台震源激发的信噪比略低于1台震源,但1台和2台震源激发的信噪比均较高,总体上差别不大;综合比较后,且考虑本次地震勘探野外数据采集采用多次覆盖技术,最高覆盖次数达到150次,单台震源激发得到地震记录最深目的层反射波的能量和信噪比完全满足勘探的需求,因此从提高勘探效率和节约成本的角度,该试验区选取单台可控震源进行数据采集。

图3

3.2 震动次数试验

可控震源震动次数即垂直叠加次数,采用可控震源激发需要通过多次垂直叠加来提高目的层反射波能量并压制随机干扰,以提高地震记录信噪比,同时还要保证记录的分辨率,因为随着震动次数的增加,与有效信号频带接近的干扰波也得到加强,且震动次数过多,有可能改变地震记录的相位,从而降低分辨率。因此,数据采集过程中应选择适当的震动次数,增加一次性激发的有效能量。

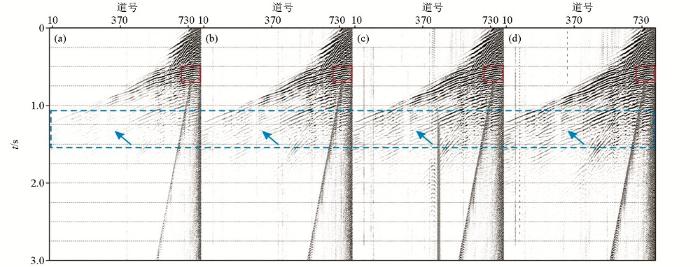

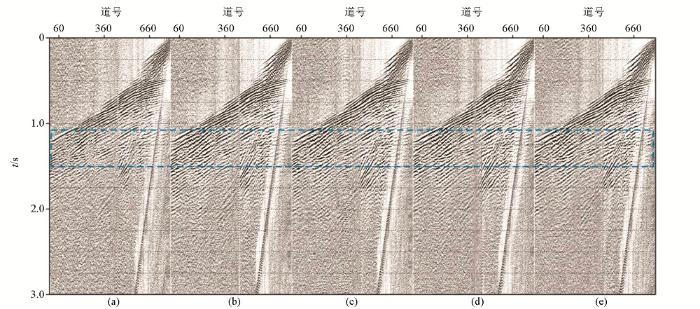

该试验区采用单台可控震源分别试验了1次震动、2次震动、3次震动和4次震动,其他参数选择分别为:扫描频率为8~100 Hz、扫描长度为12 s、驱动幅度为80%,试验结果单炮记录如图4所示。从对比记录来看,随着震动次数的增加,各目的层的能量均得到了增强,尤其蓝色方框内蓝色箭头标示的结晶基底目的层的反射波能量增强较为明显,因此,1次激发的深层能量稍弱,2次以上震动次数的记录深层能量较强,分辨率较高。

图4

图5

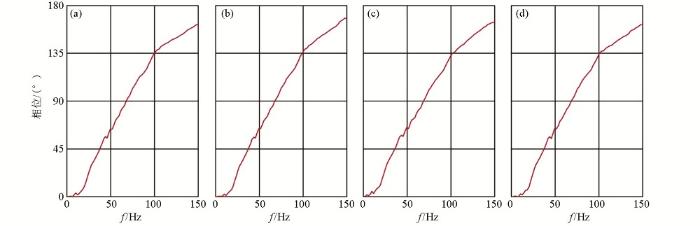

3.3 扫描频率试验

可控震源工作时,在固定的扫描长度内,其扫描频率由低到高进行输出,因此选择扫描频率时,应对最低频率和最高频率两个参数进行选择,主要考虑工区内的干扰波特点和目的层反射波频带范围,最低频率的选择要有助于压制低频干扰波;最高频率的选择控制在不高于目的层反射波的最高频率,同时还要考虑可控震源的最高截止频率,以保证可控震源设备的安全施工。在上述前提下还要考虑地震仪器的采集参数,这些参数直接影响着地震记录的质量。

试验区存在永久冻土层,为了减弱冻土层对地震信号的衰减作用,可增加低频成分,这样有利于分辨率的提高和勘探深度的增加。但为了压制部分低频面波干扰波,最低扫描频率不能过低,可控震源的最低扫描频率没有进行对比试验,设置为8 Hz。该试验区扫描频率主要对扫描高频进行选择。采用单台可控震源,设置扫描长度为12 s、输出力为80%、2次震动的条件下,进行了可控震源最高扫描频率的对比试验,分别试验了8~80、8~90、8~100、8~110、8~120 Hz的扫描频率,其原始单炮记录如图6所示。结合地质资料,从对比记录来看,炮集面貌干净,500 ms处反射波为新生界底界与中生界顶界面之间的反射波,该层反射波连续性均较好,在最高扫描频率大于90 Hz及以上时能量稍强,蓝色方框标示的反射波为结晶基底目的层反射波,该层反射波较清晰,能量及分辨率相差不大。随着可控震源最高扫描频率的升高,炮集整体频率得到了提高。

图6

图6

不同扫描频率的原始单炮记录

a—扫描频率8~80 Hz;b—扫描频率8~90 Hz;c—扫描频率8~100 Hz;d—扫描频率8~110 Hz;e—扫描频率8~120 Hz

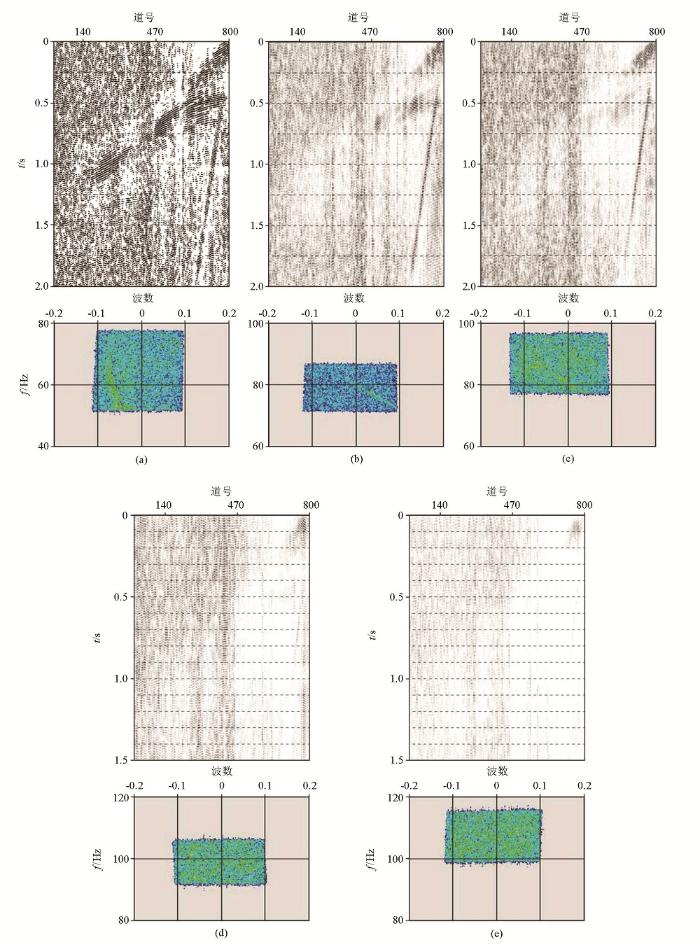

仅通过分析单炮记录进行扫描高频的选择论据不充分,因此笔者对各个扫描频段的单炮记录进行了FK滤波,保留了有效波的高频部分,FK滤波后的单炮记录和FK谱如图7所示,扫描频率为8~80 Hz的单炮记录保留50~80 Hz的频率成分,扫描频率为8~90 Hz的单炮记录保留70~90 Hz的频率成分,扫描频率为8~100 Hz的单炮记录保留80~100 Hz的频率成分,扫描频率8~110 Hz的单炮记录保留90~110 Hz的频率成分,扫描频率8~120 Hz的单炮记录保留100~120 Hz的频率成分。通过对比分析发现,由于地层对高频地震波吸收衰减作用,随着滤波保留频带的提高,各目的层有效反射波逐渐消失,存在范围逐渐变浅,当保留频带升高到80 Hz以上时,结晶基底目的层反射波消失,500 ms处还可以看到模糊的反射波信息,当保留频率超过100 Hz,500 ms以浅基本不存在明显的反射波,仅剩高频干扰波,因此,该试验区各目的层反射波频率范围主要集中在100 Hz以下。综合考虑,在保证扫描频率满足高频勘探的需求下,该试验区可控震源施工选取8~100 Hz的扫描频率,以减弱震源相关干扰,提高记录的信噪比和分辨率。

图7

图7

不同扫描频率经FK滤波后的单炮记录及其FK谱

a—扫描频率8~80 Hz,FK带宽50~80 Hz;b—扫描频率8~90 Hz,FK带宽70~90 Hz;c—扫描频率8~100 Hz,FK带宽80~100 Hz;d—扫描频率8~110 Hz,FK带宽90~110 Hz;e—扫描频率8~120 Hz,FK带宽100~120 Hz

3.4 扫描长度试验

可控震源工作时一次震动过程中,扫描信号由低频到高频向下传播的时间称为扫描长度,扫描长度越长激发能量越强,但也并非越长越好。扫描长度的选择首先考虑震动过程中有可能在地震记录中出现的相关虚像,即二次谐波虚像和“多初至”虚像,还要重点考虑目的层反射波对激发能量的需求。

图8

图9

3.5 驱动幅度试验

驱动幅度通俗解释为可控震源的输出力,选择时主要考虑的因素为震源底板与地表的耦合状况。耦合的好或差与地表条件有关,当可控震源底板与地表耦合好的时候,可以适当增大驱动幅度,有效增加激发能量,有利于提高地震记录品质;当地表有基岩裸露,凹凸不平时,震源底板和地表耦合较差,此时适当降低震源的驱动幅度,可以削弱地震记录中有可能产生的相关假象。在地震勘探数据采集过程中,驱动幅度的大小视勘探区最深反射目的层深度而定,在不损坏震源车的前提下,可以适当加大震源的输出能量,以提高地震记录的信噪比和分辨率。

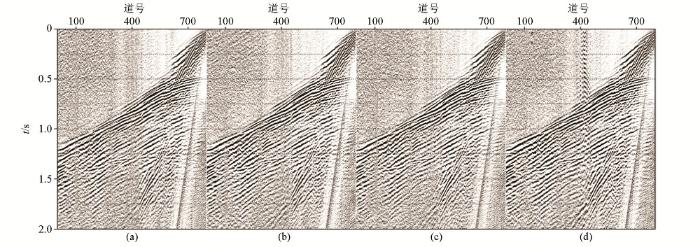

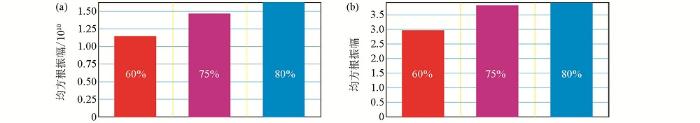

该试验区采用单台可控震源,设置扫描频率为8~100 Hz、扫描长度为12 s、震动2次的条件下,选用60%、75%、80%进行可控震源驱动幅度试验,其原始单炮记录如图10所示。单炮地震记录显示,60%、75%、80%振动幅度的记录质量都较好,没有出现分频和波形失真现象。

图10

笔者对原始数据的能量和信噪比进行了定量分析,图10红色方框为对单炮记录选择定量分析的时窗,图11a为对应地震单炮记录的能量对比直方图,当驱动幅度为80%时,激发能量最强,驱动幅度为75%和60%的激发能量要低于80%;图11b为信噪比估算直方图,震源驱动幅度为80%时激发地震记录的信噪比最强,略高于75%的驱动幅度;从定量分析来看,驱动幅度为80%和75%时,地震记录的能量和信噪比总体上差别不大,但明显高于60%驱动幅度的地震记录。该试验区地表以草滩为主,并伴有大小不一的“草疙瘩”,地形相对平坦,可控震源底板与地表耦合良好,在地震记录没有失真现象的前提下,应尽量提高可控震源的驱动幅度,增加下传的能量,提高地震记录信噪比。经综合分析,该试验区可控震源施工选用75%的驱动幅度。

图11

4 应用成果分析

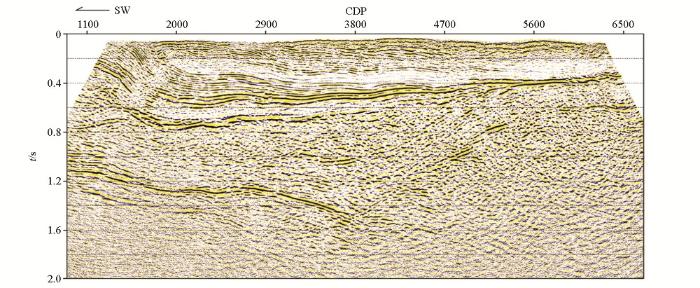

通过对可控震源激发参数对比试验单炮记录的定性和定量分析,确定了该地区开展浅层地震勘探可控震源的最佳激发因素为:震源台数1台,震动次数视外界干扰的强弱程度选择2~3次,扫描频率8~100 Hz,扫描长度12 s,驱动幅度75%,并将该激发参数严格应用于剖面数据采集中。图12为该地区B测线地震时间叠加剖面,由图可见,地震剖面上的反射波组特征明显,反映的地层丰富,构造特征清晰。采集结果充分说明震源激发参数选取得当,达到了最佳的激发效果,有效地提高了地震记录的信噪比,获得了高品质的地震资料。

图12

5 结论

1) 在青藏高原地区开展地震勘探试验研究,集合最终获得的地震资料,综合考虑勘探成本、环保、安全等因素,在满足勘探目的层深度要求,且在地形条件允许的情况下,可控震源是较理想的激发震源。

2) 从哈拉湖试验区浅层地震勘探可控震源激发参数对比试验可以看出,激发参数的选择在一定程度上影响地震记录的分辨率和信噪比。在激发参数选择时,需要考虑可控震源系统本身的性能参数、试验区地震地质条件、目的层深度及反射波频率范围、相关干扰波类型等因素。

参考文献

哈拉湖地区天然气水合物地震探测技术试验

[J].

DOI:10.11720/wtyht.2016.4.05

Magsci

[本文引用: 1]

<p>哈拉湖位于青藏高原,在该区开展的地质调查、音频大地电磁测深和地球化学调查结果表明,该区具有良好的天然气水合物找矿前景。为寻找天然气水合物,在该区开展了高精度反射地震试验。反射地震采用1200道接收,道间距2 m,偏移距1 m,炮间距8 m,覆盖次数150次,排列中间激发的观测系统,每道采用6个60 Hz检波器单点组合接收;采样间隔0.5 ms,记录长度2 s,宽频带采集;激发震源为大型车载可控震源。采用该工作方法得到的地震剖面信噪比和分辨率较高,构造形态特征明显。根据试验区地形地貌和地震剖面上反映的永冻土层厚度、断裂构造和高速层分布,结合其他资料,确定了验证孔位。</p>

可控震源高效地震采集技术研究及应用

[J].

可控震源地震勘探中的参数选择

[J].<p> 在可控震源地震勘探野外施工过程中,不同的地质条件需要设置不同的激发参数,如何选择合适的激发参数便成了野外施工所必须关注的问题。笔者介绍了可控震源的震源台数、扫频大小、振动次数、扫描长度、扫描斜坡、振动幅度参数对地震记录质量的影响,并通过在九里山的激发试验,研究如何正确选择激发参数,以最大限度地提高可控震源地震勘探分辨率及地震记录的信噪比。</p>

羌塘盆地浅层地震探测方法技术

[J].

DOI:10.11720/wtyht.2015.4.04

Magsci

<p>西藏羌塘盆地地震地质条件复杂,要取得高质量的浅层地震勘探资料是非常困难的。文中结合多次在羌塘地区开展的浅层反射地震勘探方法技术试验,探讨了高原冻土层对地震资料的影响因素,地震数据采集采用了小道间距、多道数长排列的接收方式,同时提高覆盖次数,采用大吨位可控震源进行高频激发,获得了高质量的原始数据资料;在地震数据处理阶段,重点在叠前采取相应的去噪处理技术,能够有效地衰减震源干扰波、随机和相干噪声等干扰,获得信噪比较高的地震成像剖面。总结研究区浅层地震勘探的数据采集方法和资料处理解释技术,取得了较好的试验研究成果,对今后在高原冻土区开展浅层地震勘探方法技术的应用与研究有一定的借鉴作用。</p>

陆地可控震源发展综述

[J].

祁连山冻土区天然气水合物及其基本特征

[J].

可控震源在地震勘探中的应用前景与问题分析

[J].

可控震源地震采集技术的进展

[J].

青藏高原冻土带天然气水合物的形成条件与分布预测

[J].冻土带是天然气水合物发育的两个重要地质环境之一.青藏高原平均海拔在4000m以上,多年冻土面积约1.4×106km2.本文根据青藏高原冻土层厚度和地温梯度特征,运用天然气水合物的热力学稳定域预测方法,确定中低纬度高海拔区冻土带天然气水合物的产出特征.青藏高原多年冻土带热成因天然气水合物形成的热力学相平衡反映,水合物顶界埋深约27~560m,底界埋深约77~2070m.初步计算表明,青藏高原冻土带水合物天然气资源约1.2×1011~2.4×1014m3.在冻土层越厚、冻土层及冻土层之下沉积层的地温梯度越小的地区,最有利于天然气水合物的发育.气温的季节性变化对天然气水合物影响不大.在全球气温快速上升的背景下,青藏高原天然气水合物将处于失稳状态,天然气水合物顶界下降、底界上升,与冻土带的退化相似,分布区逐渐缩小,最终将完全消失.