0 引言

长春市某拟建水泥生产线工程场地位于磐石县明城厚层石灰岩地区。在前期工程地质勘查中,在多个钻芯中发现大量的红褐色蚀变物以及碳质页岩,表面碳化的石灰岩挤压成透镜体,灰岩中的小透镜体出现黄铁矿化现象;这些现象表明灰岩受溶蚀的程度较重,溶洞、溶隙现象及为普遍,隐伏断裂构造发育。为了查明场区内断裂构造的分布特征,采用物探方法对该场区进行了详细勘察,对推测断层进行了开挖验证;开展了近场区断裂构造和地震活动的背景调查,对场地断层的盖层岩土和断层泥进行了采样和测年分析,对场地断层的地震活动性做出了科学的评价。

1 场区地层、地质构造与断裂

现场踏勘及前期钻探结果显示,工程场区出露地层主要为石炭系中石炭统磨盘山组厚层灰岩,由厚层灰岩、含燧石灰岩组成,其下部由黑色页岩夹灰绿色砂岩及千枚岩构造的页岩、砂页岩和含燧石条带状灰岩组成。

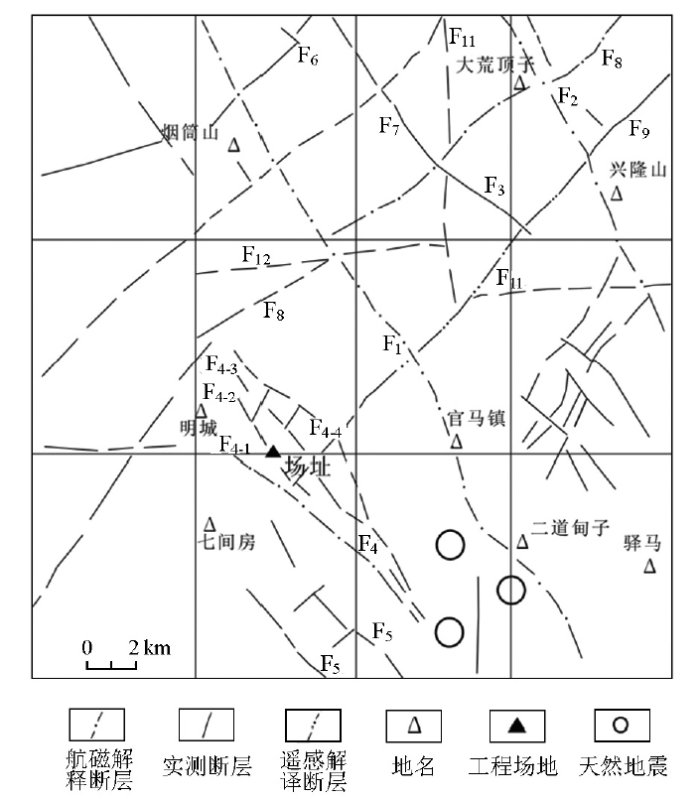

航磁和遥感等资料显示,区域地质受北西向烟筒山—黑石断裂影响,场区位于两个北西向向斜翼部组成的挤压背斜核部,即两个正地形之间的低地。场区及近场区主要断裂为:F1分布于烟筒山—柳杨一线,是烟筒山—黑石大断裂的一部分,F5分布于上桃山—四间房一线,F4分布于东古城—上鹿—新粗榆一线,三者均为北西向断裂;F8、F9为北东向断裂,分布于黄河屯—猪场一线及上鹿—东兴隆川一线。其中,F4断裂由3~4条逆断层组成,对工程场地构成直接影响。图1为工程场地近场区断裂构造分布。

图1

2 物探方法选择与布设

物探方法是隐伏断裂勘查的主要手段,通过选择合适的物探方法,可以确定断层的空间位置、走向、埋深及其产状,为断层的地震活动性评价提供资料。近地表的物探方法有电阻率剖面法、高密度电阻率法、直流电测深法、浅层人工地震方法、探地雷达和瞬变电磁法等[1,2],其中,电剖面法的联合剖面装置对近于直立的低阻介质具有较高的灵敏度,在断层上方正交点特征明显,对确定断层位置较为准确[3];人工地震通过对反射波同相轴的横向追踪确定断层的空间位置及断层的上断点,为研究断层的最新活动时代[4,5]提供依据;探地雷达在近水平介质分布的情况下,在覆盖层较浅的地区探测隐伏断层也具有较好的效果,对于确定断层的上断点具有重要意义[6];高密度电阻率法通过反演处理获得接近“真实”的电阻率断面,通过研究断面图上的高、低阻分布关系可以确定断层的空间位置[7,8],并对研究断层的活动性提供佐证资料。

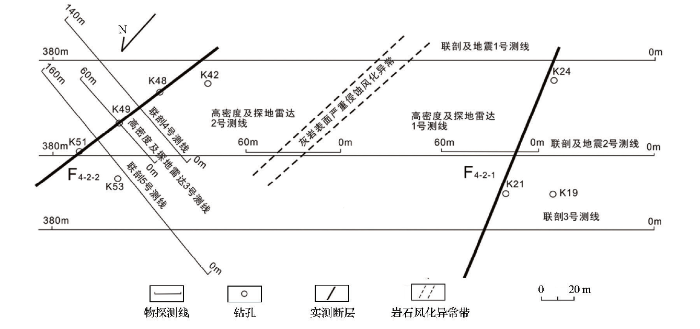

针对场地内断裂和岩溶非常发育的实际情况,选定用电剖面联合剖面装置和浅层地震方法进行构造普查,确定场地断层的空间分布,以高密度电阻率法和探地雷达对已经发现的异常作进一步验证,并从介质的电性分布和电磁波特征上进一步分析断层的规模、产状及其埋深。根据区域断裂构造分布规律,通过对场区周围断裂出露的考查分析,结合场地空间情况进行了物探工作布置(图2)。

图2

北东向布置电联合剖面测线3条,线距为50 m,AO为70 m,MN为20 m,点距10 m,每条测线有效数据长度320 m;东西向布置电联合剖面测线2条,线距为35 m,AO为35 m,MN为10 m,点距10 m,有效数据长度为160 m和140 m。

布置地震测线2条,北东向,测线长度为380 m,采用单点地震影像观测方式,测点间距1 m。

高密度电阻率测线和探地雷达测线布置在联合剖面和地震勘探发现异常部位,高密度电阻率探测采用温纳装置,电极距为1 m;探地雷达探测采用LF360CM低频天线剖面法测量,测点间距1 m。

电法探测使用重庆地质仪器厂生产DUK-2A高密度电法测量系统,地震勘探使用美国GEOMETRICS公司生产NZ-24浅层地震仪;探地雷达探测使用美国GSSI公式生产SIR系列探地雷达。

3 物探资料的异常特征

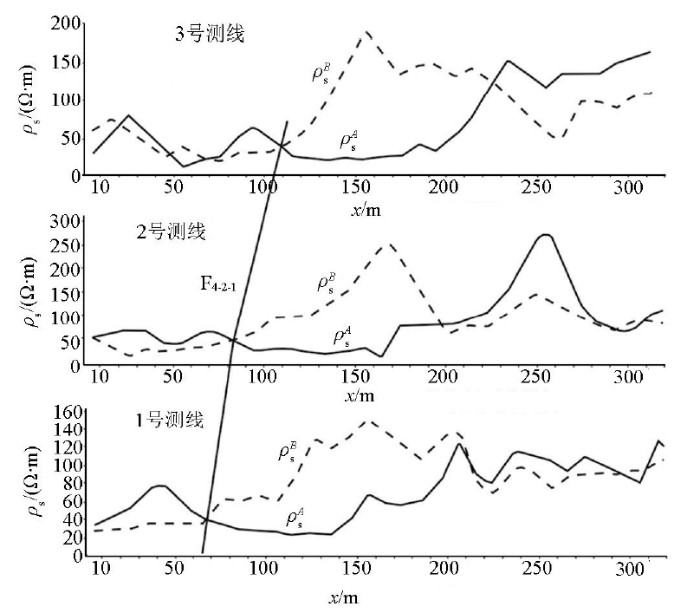

3.1 联合剖面法电阻率曲线特征

北东向联合剖面(图3)1号测线的70 m,2号测线的83 m和3号测线的110 m出现交点,交点左侧

图3

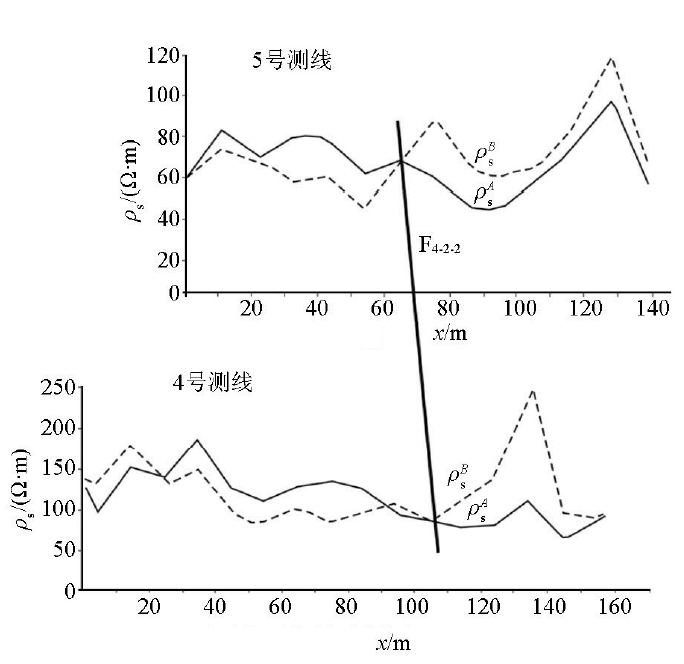

东西向联合剖面(图4)4号测线的108 m,5号测线的68 m出现交点,交点左侧

图4

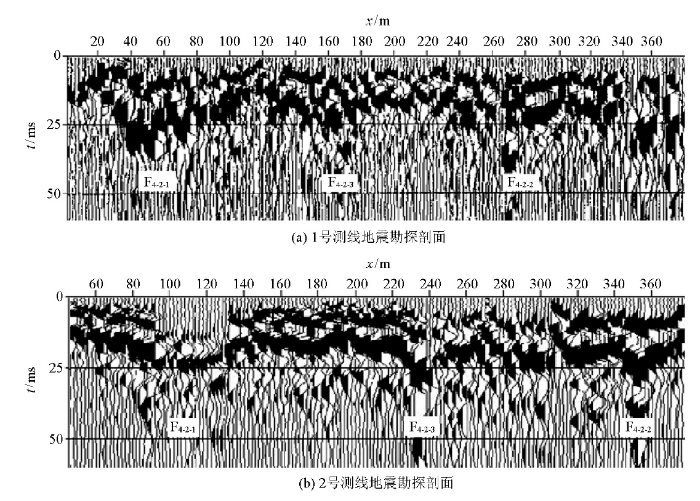

3.2 地震勘探剖面特征

图5

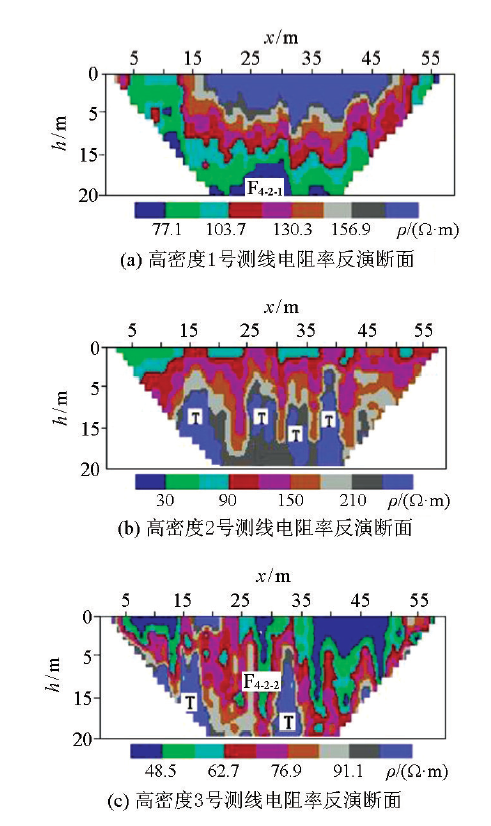

3.3 高密度电阻率剖面特征

高密度电阻率1号测线位于联合剖面和地震勘探推断的F4-2-1断层上方(图6a)。图中,电阻率由上至下由高向低变化,在解释深度的13 m以下电阻率最低,推断为断层破碎带。

图6

2号测线位于地震勘探推断的F4-2-3断层上方(图6b)。图中,电阻率由上至下由低阻向高阻变化,在解释深度的4~16 m之间,高阻异常(T)为直立产状,15 m以下为连续的高阻体,推断为灰岩顶部受到严重的侵蚀风化。

3号测线位于联合剖面和地震勘探推断的F4-2-2断层上方(图6c)。图中,高阻异常(T)为直立产状,在剖面的25~30 m处,低阻异常为漏斗状向深部延伸,推断为直立状断层。

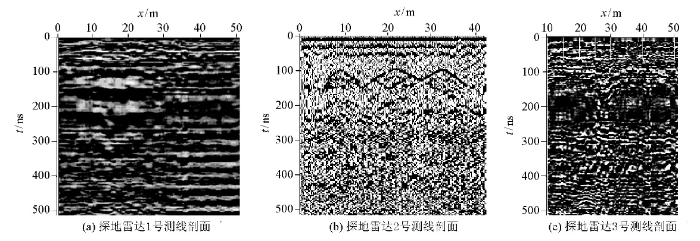

3.4 探地雷达剖面特征

探地雷达1号测线位于联合剖面和地震勘探推断的F4-2-1断层上方(图7a)。图中,水平距离的13~25 m处,在130~300 ns出现低频强振幅异常,推断为断层破碎带。

图7

2号测线位于地震勘探推断的F4-2-3断层上方(图7b)。图中,水平距离的5~12 m、18~24 m和28~35 m,在100~160 ns出现强振幅绕射波异常,呈锯齿状分布,表明灰岩表层受到严重侵蚀风化。

3号测线分布置在联合剖面和地震勘探推断的F4-2-2断层上方(图7c)。图中,水平距离的23~33 m在110 ns以下出现强振幅异常,形态为漏斗状向下延伸,推断为直立状断层。

4 物探资料的综合解释

由联合剖面、地震勘探、高密度电阻率法和探地雷达探测结果综合分析,拟建工程场区内存在两条隐伏断层F4-2-1和F4-2-2。其中,F4-2-1断层走向为NW340°,产状近直立,异常的宽度约20 m,覆盖层埋深约8 m;F4-2-2断层走向近SN,产状近直立,异常的宽度约8~10 m,覆盖层埋深约7 m。

地震勘探剖面上的断层F4-2-3,在高密度电阻率剖面和探地雷达剖面上表现为非常发育的岩溶构造特征,推断为灰岩表层受到较严重的侵蚀风化所致。岩溶构造的宽度约10~15 m,覆盖层埋深约5~7 m。

5 场地断层的地震活动性评价

工程场地隐伏断层地震活动性评价包括如下几部分:①通过物探和钻探等方法查明场地内断层的空间分布、产状、规模和埋深,分析异常的地球物理特征;②开挖验证、取样和测年;③开展近场区及场区断裂构造和地震活动调查,确定场地断层与区域断裂之间关系,特别是与发震断裂之间关系;④根据物探资料、钻探资料、构造背景资料、地震活动资料和测年资料分析和确定场地断层的地震活动性。

5.1 近场区断裂特征

场地及其周围的地质构造特征是研究和评价场地断层及其活动性的背景依据。前文所述,场区周围的断裂有F1、F5、F8、F9和F4等(见图1),根据相关资料[9,10]及实地调查,其中F1断裂在新立屯北出露,切割了东西向花岗微晶岩脉,但晚更新世Ⅱ级阶地及冲洪积相砂砾层及黄土堆积物未受到扰动;F5断裂北端于上桃山南沟花岗闪长岩中见20 m宽挤压破碎带;F8断裂发育在上三叠统地层及华力西晚期—早印支期—燕山期花岗岩体内;F9断裂发育在晚古生代地层和华力西晚期—早印支期花岗岩内,西南段进入场区内;F4断裂的西北段展布在工程场地两侧,对工程场地构成直接影响,其中,明城东—场地南端—腰鹿断裂的北段出露在明城东山坡上,中段被Q3地层覆盖,场地段由物探探测证实为隐伏地裂。

对近场区断裂构造背景调查分析可见:①近场区以北西向断裂规模大、数量多,并与北东向断裂组成区内基本构造格架;②北西及北东向断裂活动时代较新,多处切割南北向断裂;③没有发现断裂错动或扰动第四系地层,特别是晚第四系地层露头。

5.2 近场区地震活动调查

断裂活动的重要方式之一是在地应力作用下发生脆性破裂或再次位错,并伴随有地震发生,因此,研究地震活动及其空间分布特征的实质是分析断裂的现今活动性,也是场地稳定性评价的重要因素之一。

5.3 场地断层的开挖验证

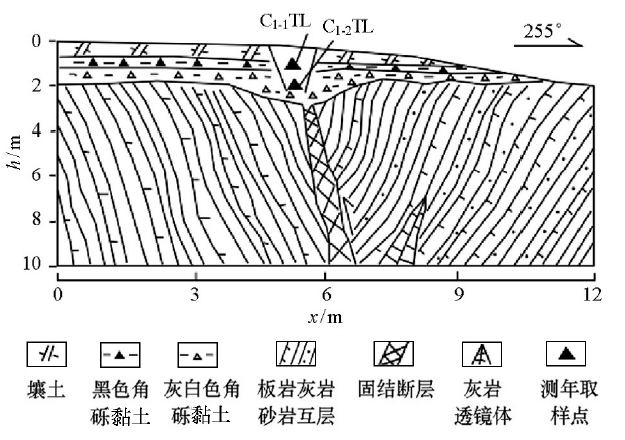

为了确定物探方法推断的断层的真实性,对F4-2-1和F4-2-2断层进行了探槽验证。其中,F4-2-1断层地面开槽16 m×5 m,槽底12 m×1.5 m,槽深9 m,长轴方向NE75°;F4-2-2断层地面开槽12 m×5 m,槽底8 m×4 m,槽深8 m,长轴方向SE100°。

图8

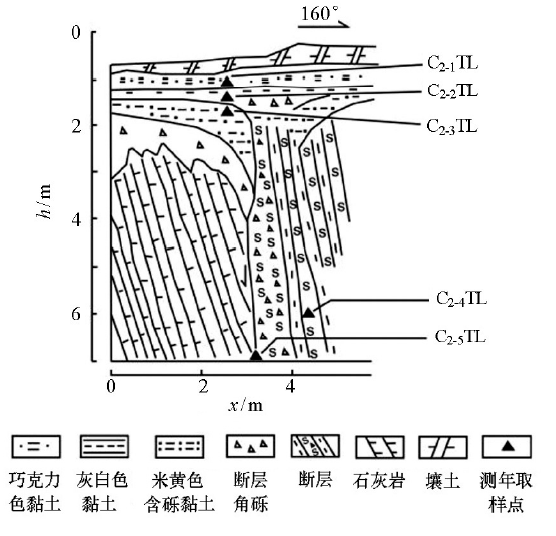

F4-2-2断层走向352°,产状262°,为近南北向,推断为近场区F4断裂带的一组破裂面。F4-2-2断层的断层蚀变物发育,其中重度碳化黑色断层蚀变带宽约 0.8 m,有碳质片理化,黄铁矿化,糜棱岩化,灰岩挤压透镜体,断层角砾岩等,断层面上断层泥厚约 20 cm,下盘灰岩断层面为波状,具逆冲性质,表明该断层的活动具有重复性和多期性。图9为F4-2-2断层素描。

图9

5.4 场地断层的地球物理特征与活动性评价

场地内隐伏灰岩表面溶蚀严重,高倾角齿状溶隙发育,无法利用地震勘探和探地雷达剖面研究该场地断层的活动性,只能借助高密度电阻率断面的电性特征研究断层的活动性。

5.5 场地断层的样品测年

目前常用的断层年代鉴定方法有放射性碳(14C)法、热释光法(TL)、电子自旋共振法(ESR)、光释光法(OSL)等,这些方法尽管测年的精度不同,但都可以给出断层最新活动年龄。本场地断层测年采用热释光测年法[15]。

在F4-2-1断层的探槽内采集2组样品,为C1-1TL和C1-2TL,取样位置见图8所示。

表1 热释光样品测年结果

| 样品名称 | 样品编号 | 年龄/104a | 备注 |

|---|---|---|---|

| 黑灰色含角砾亚黏土 | C1-1TL | 10.48±0.82 | F1断层盖层 |

| 灰白色含角砾亚黏土 | C1-2TL | 13.07±1.02 | F1断层盖层 |

| 巧克力色黏土 | C2-1TL | 10.58±0.89 | F2断层盖层 |

| 黑灰色黏土 | C2-2TL | 25.71±1.98 | F2断层盖层 |

| 米黄色亚黏土 | C2-3TL | 26.98±2.16 | F2断层盖层 |

| 断层泥 | C2-4TL | 29.44±2.47 | F2断层泥 |

| 断层泥 | C2-5TL | 26.29±2.08 | F2断层泥 |

| 黏土 | C3-1TL | 14.99±1.20 | K48钻孔探槽顶部盖层 |

6 结论

1)几种物探方法在该工程场地都取得了较好的探测成果,比较而言,联合剖面法、地震勘探和高密度电法更加适合该场地条件下的探测。其中,联合剖面法和地震勘探对确定断层的空间分布较准确,高密度电法对分析该场地断层的相对活动性具有一定的意义。

2)根据对近场区断裂构造背景分析,确定出场地断层属近场区F4断裂带的分支断裂。

3)根据对近场区地震活动分析表明,近场区地震活动主要沿辉南—伊通北西向断裂发生,而黑石—烟筒山北西断裂在近场区的烟筒山—柳杨段没有地震活动,说明近场区的北西向断裂F1和F4在该时段是性对稳定的,也说明场地F4-2-1和F4-2-2断层是稳定的。

4)沿场地F4-2-1和F4-2-2断层延伸方向追踪调查,地貌形态及现代冲沟与断层走向无关,没有显示出最新活动断层信息,属于不活动断层。

5)热释光测年结果及近场区出露断层调查结果表明,没有发现中晚更新世晚期以来该场地断层有活动的迹象。

致谢:

对吉林省地震局张良怀研究员对本文的细心指导表示衷心感谢。

参考文献

探地雷达方法探测与评价长春市活动断层

[J].在长春市活动断层的探测与活动性评价中,探地雷达发挥了重要的作用,确定了各目标断层的空间位置、上断点埋深和产状,其对岩土的分层结果,为精确和科学地评价断层的活动性提供了重要依据。

高密度电法在信阳市燃气混气站场地隐伏断裂探测中的应用

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-7849.2003.01.020

URL

[本文引用: 1]

叙述了高密度电法在河南省信阳市燃气混气站场地隐伏断裂探测中的应用,介绍了高密度电法电极排列、数据测量、数据反演处理等的基本原理及其对第四系覆盖层的探测,断裂分布规模情况的确定.钻孔结果对高密度电法揭示的隐伏断裂进行了验证,表明高密度电法工作的有效性.

磐石一伊通地区地震活动性与断裂构造的相关性研究

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1674-8565.2013.02.004

URL

[本文引用: 1]

对磐石-伊通地区的地震活动性进行了研究,对研究区的断裂构造、 区域重力场特征进行了分析,探讨了地震活动性与断裂构造的空间相关性,分析研究表明:该区域断裂构造比较发育,其展布方向主要有北东、北西向,这几组方向 的断裂控制了该区域的地震活动。地震多发生在这些断裂及其交汇处。发现不同震级地震与断裂构造存在一定的相关性,地震大多发生在断裂的上盘。地震活动性分 析表明,地震震源层在7-19km位置,该区域以年平均能量释放速率相同,表明该区域的断裂活动可能以蠕滑方式为主,未来发生强震的可能性较低,但却是中 小地震活动性较高的地区。随着断裂活动时代变新,断裂周围地震发生的频率也升高,断裂对地震的影响优势距离在10km~20km。

中国东北地区地震空间分布与主要断裂带、深部构造及应力场关系

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1004-5589.2009.04.016

URL

[本文引用: 1]

中国东北地区在北东东向应力场控制下,地震有其特殊性。地震空间分布和深度统计结果表明,东北地区地震主要受岩石圈断裂(开原—赤峰断裂带)控制,以44°N为界,南北具有明显差异。北部地震发生的数量少于南部,震源深度主要集中在4~6km和8~12km两个深度范围内;而南部主要集中在8~12km和28~30km两个深度范围内。发震深度分析显示,开原—赤峰、郯庐断裂带、大兴安岭断裂带下可能存在地温较低的区域,使地震可以在深部孕育。地震分布的Vp和Vs剖面资料的研究暗示,断裂与速度变化带、断裂与断裂的相交区域是地震易发生区域。

吉林亚泰水泥公司明城水泥厂5000T/d工程场地物探勘查及断层活动性评价[R]

断层活动性评价中关于测年资料的引用

[J].