0 引言

地下水水化学特征及形成作用是水文地质学研究的重要内容,而地下水化学类型是描述地下水化学特征的一个综合指标,其时空变异是区域地下水水质变化的重要依据[1,2,3]。地下水化学类型的分类方法很多,目前,在地下水化学分类中,常用的有苏林分类法、阿廖金分类法和舒卡列夫分类法,其中以舒卡列夫分类法的应用最广。目前,舒卡列夫分类法在盆地或平原等大尺度方面的研究较多,并且能较好地反映出地下水化学成分的成因或运移规律,然而在小流域尺度方面研究较少,并存在不足。如周金龙等[4]指出在较单一的水文地质单元地区采用舒卡列夫分类法,常造成同一水化学类型水质差异较大,而不同水化学类型间水质差异不大的反常现象。周迅等[5]指出晋江市地下水与经典舒卡列夫分类法规律并不一致。

基于舒卡列夫分类法存在的不足,一些学者提出运用数理统计的方法。如李磊等[6]运用判别分析法成功的对盐湖水化学类型进行了判别;刘志峰等[7]利用模糊聚类分析法对西龙河口峄山断层带水源地岩溶水化学进行分类;曹红翠等[8]应用主成分分析和判别分析,研究了青海盐湖水化学类型,并建立了水化学类型的数学模型。基于前人的研究,以及咸宁市汀泗桥镇和赤壁市官塘驿镇区内岩溶地下水的特点,笔者提出运用系统聚类的方法对岩溶地下水化学类型进行分类,该方法不仅可以分类,而且可以用图件的形式进行说明。目前此方法在地下水化学类型识别方面应用较少,而在其他方面已经得到广泛应用。如高波等[9]提出通过系统聚类对汛期的分期进行分析计算;马成有等[10]将系统聚类法用于模拟地质样品中各形态铅;吴顺川等[11]得出系统聚类法能够准确给出岩体节理分类;奥布力·塔力普等[12]应用系统聚类法对西部地区12省区环境污染程度进行了评价,效果较好。

1 研究区概况

1.1 地质概况

1.2 岩溶区水文地质条件

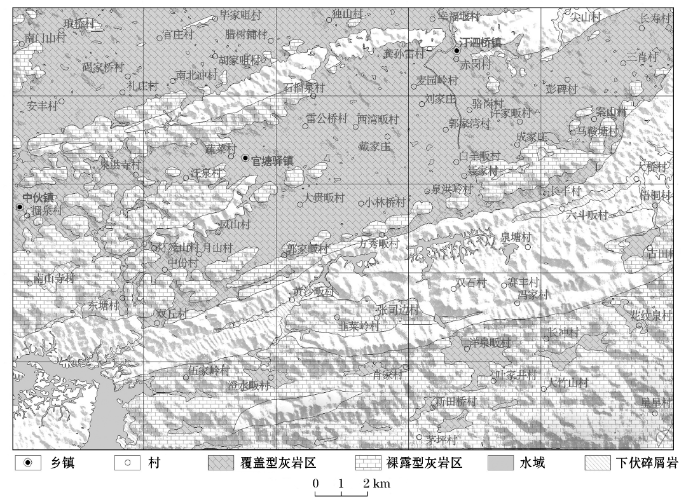

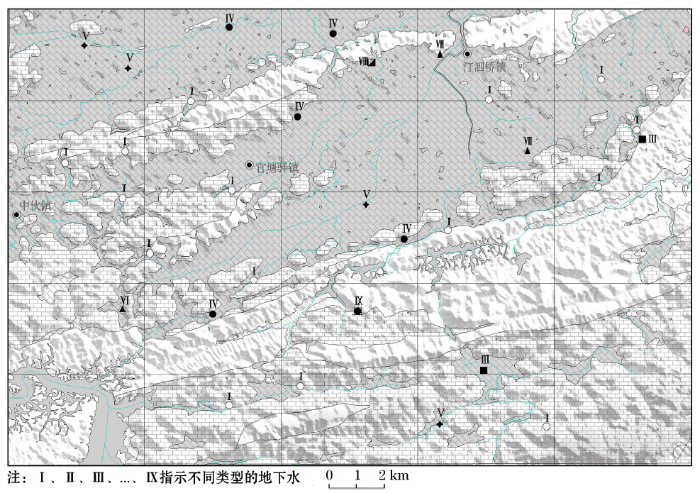

图1

2 样品采集及测试

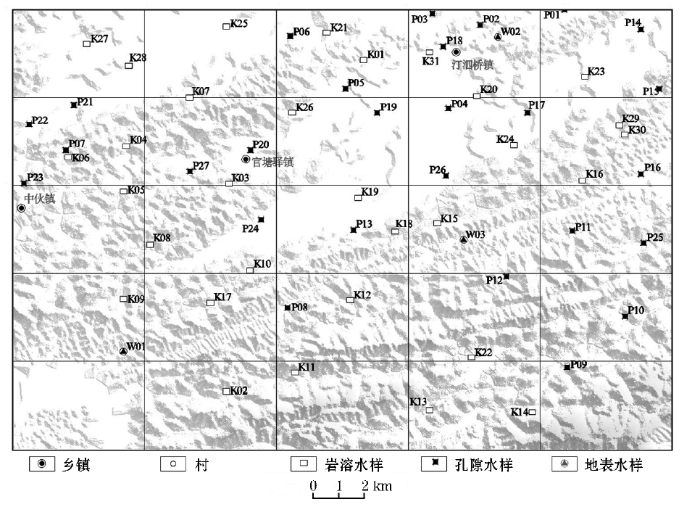

图2

表1 咸宁岩溶地区地下水采样点测试数据mg/L

| 离子 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| HC | 77.9 | 86.3 | 59.8 | 76.0 | 79.7 | 68.6 | 88.6 | 73.4 | 91.6 | 94.6 | 86.7 | 69.3 | 80.6 |

| Cl- | 5.7 | 3.8 | 14.9 | 13.1 | 8.7 | 10.4 | 1.2 | 5.9 | 1.4 | 0.6 | 3.7 | 11.9 | 3.7 |

| S | 16.4 | 9.9 | 25.3 | 10.9 | 11.5 | 21.0 | 10.2 | 20.6 | 7.1 | 4.8 | 9.6 | 18.8 | 15.7 |

| Na++K+ | 9.6 | 10.2 | 25.5 | 17.8 | 10.7 | 8.0 | 2.3 | 14.5 | 7.6 | 1.6 | 8.3 | 16.7 | 8.5 |

| Ca2+ | 73.3 | 73.1 | 62.1 | 73.9 | 79.9 | 75.6 | 88.0 | 74.9 | 78.4 | 70.5 | 78.8 | 66.4 | 79.1 |

| Mg2+ | 17.2 | 16.7 | 12.4 | 8.3 | 9.5 | 16.5 | 9.7 | 10.6 | 14.0 | 27.9 | 12.9 | 17.0 | 12.4 |

| 离子 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 |

| HC | 76.5 | 75.6 | 88.4 | 68.5 | 77.2 | 84.8 | 72.0 | 69.1 | 84.6 | 90.5 | 23.7 | 77.1 | 75.3 |

| Cl- | 4.8 | 8.2 | 2.9 | 17.2 | 4.9 | 3.5 | 19.4 | 16.8 | 4.6 | 1.3 | 71.0 | 8.4 | 10.6 |

| S | 18.7 | 16.3 | 8.7 | 14.3 | 17.9 | 11.8 | 8.7 | 14.2 | 10.8 | 8.2 | 5.3 | 14.5 | 14.1 |

| Na++K+ | 9.7 | 6.7 | 4.0 | 19.1 | 10.0 | 13.1 | 19.7 | 14.7 | 6.1 | 3.6 | 60.5 | 4.7 | 5.8 |

| Ca2+ | 78.9 | 81.5 | 85.6 | 65.8 | 77.8 | 73.8 | 73.6 | 70.1 | 84.9 | 92.9 | 34.9 | 87.6 | 84.9 |

| Mg2+ | 11.4 | 11.8 | 10.4 | 15.1 | 12.2 | 13.1 | 6.7 | 15.2 | 9.1 | 3.4 | 4.6 | 7.7 | 9.3 |

| 离子 | P27 | K01 | K02 | K03 | K04 | K05 | K06 | K07 | K08 | K09 | K10 | K11 | K12 |

| HC | 62.9 | 68.3 | 93.8 | 84.1 | 93.5 | 95.1 | 89.5 | 94.4 | 93.8 | 74.5 | 92.3 | 93.2 | 97.6 |

| Cl- | 21.6 | 23.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 6.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |

| S | 15.6 | 8.5 | 5.4 | 15.2 | 5.6 | 4.3 | 9.6 | 4.6 | 5.7 | 18.9 | 7.0 | 6.1 | 1.9 |

| Na++K+ | 11.9 | 23.9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 15.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |

| Ca2+ | 77.3 | 55.6 | 91.8 | 93.4 | 93.4 | 95.7 | 93.5 | 89.9 | 95.5 | 75.2 | 93.3 | 91.1 | 59.1 |

| Mg2+ | 10.8 | 20.6 | 6.7 | 4.9 | 5.2 | 3.2 | 5.4 | 8.2 | 3.1 | 9.0 | 4.6 | 6.8 | 38.7 |

| 离子 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K19 | K20 | K21 | K22 | K23 | K24 | K25 |

| HC | 95.6 | 96.7 | 95.5 | 92.1 | 80.4 | 82.5 | 87.5 | 89.8 | 83.5 | 88.2 | 91.5 | 67.4 | 81.8 |

| Cl- | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 4.0 | 4.1 | 2.3 | 3.2 | 6.8 | 4.8 | 5.3 | 2.2 | 5.3 |

| S | 3.9 | 3.0 | 4.4 | 6.2 | 15.6 | 13.4 | 10.2 | 7.0 | 9.8 | 7.1 | 3.1 | 30.4 | 12.9 |

| Na++K+ | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 8.8 | 10.1 | 3.2 | 3.8 | 9.7 | 4.8 | 3.3 | 7.6 | 7.3 |

| Ca2+ | 79.4 | 95.0 | 94.5 | 89.8 | 79.5 | 81.6 | 82.0 | 90.8 | 80.9 | 86.7 | 89.6 | 70.3 | 79.6 |

| Mg2+ | 19.6 | 3.6 | 3.7 | 7.6 | 11.7 | 8.3 | 14.8 | 5.4 | 9.4 | 8.5 | 7.1 | 22.2 | 13.1 |

| 离子 | K26 | K27 | K28 | K29 | K30 | K31 | W01 | W02 | W03 | ||||

| HC | 75.7 | 90.0 | 93.6 | 94.2 | 85.2 | 60.3 | 62.0 | 84.0 | 83.2 | ||||

| Cl- | 14.8 | 5.7 | 2.3 | 1.7 | 9.9 | 7.6 | 3.8 | 3.0 | 1.0 | ||||

| S | 9.5 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 32.1 | 34.2 | 13.1 | 15.8 | ||||

| Na++K+ | 13.5 | 6.5 | 3.1 | 2.4 | 10.3 | 32.2 | 8.5 | 10.8 | 4.0 | ||||

| Ca2+ | 80.2 | 82.4 | 82.4 | 94.8 | 86.0 | 65.0 | 76.5 | 68.1 | 83.1 | ||||

| Mg2+ | 6.3 | 11.1 | 14.5 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 15.0 | 21.1 | 12.9 |

3 系统聚类法

系统聚类法包括4个过程:矩阵构造、相似程度表征、消除量纲差异、样本系统聚类。

3.1 矩阵构造

设有n个采样点,进行了m个指标测试,这样n个样本的m个指标可写成矩阵形式,如式(1)。其中每一行代表一个样本,每一列代表一个测试指标。

3.2 相似程度表征

测试样本之间的相似程度,常用样品间距离来描述,两个样品之间的距离越小,表示两者之间共同点越多;距离越大,共同点越少。目前,样品间距离有绝对值距离、平方欧氏距离、闵可夫斯基距离、切比雪夫距离和马哈拉诺比斯距离[19]等。文中系统聚类分析距离采用的是平方欧式距离,即两样本之间的所有指标之差的平方和:

式中:Tij为第i个样本中第j个指标的测量值;Tkj为第k个样本中第j个指标的测量值;dik越小反映两样本之间的相似程度越大,越有可能聚合成簇,由此可判断样本之间的相似程度。

3.3 消除量纲差异

其中:

3.4 样本系统聚类

系统聚类的基本思想是:先将待聚类的n个样本各自看成一类,共有n类;然后按照事先选定的方法计算每两类之间的距离,将距离最小的两个样本聚合为一类,其他样品仍各自为一类;如此进行下去,每次重复都减少一类,直到最后所有样本都归为一类为止。

4 程序编制

基于系统聚类的思想,在Windows平台下利用VC++开发工具,完成了地下水化学类型系统聚类算法,并进行了测试与验证。

5 结果对比分析

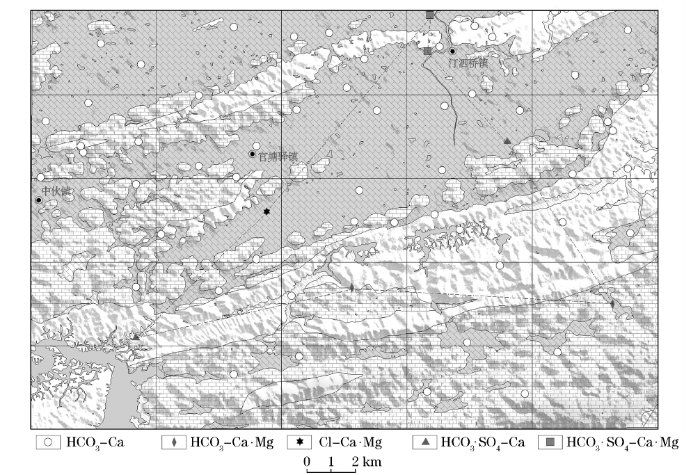

图3

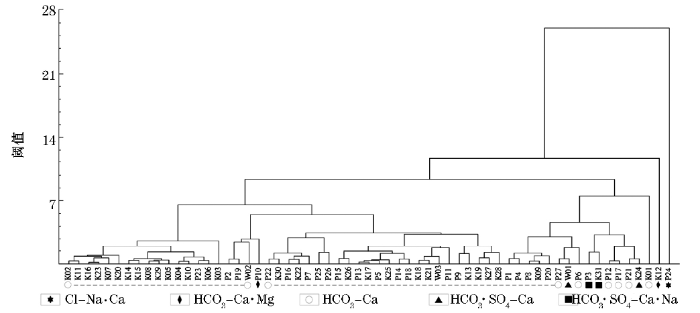

图4

利用不同的阈值进行聚类,可以得到不同的聚类结果,结合研究区的水文地质条件,取阈值3.2,则研究区地下水可分为10类,即{K02,K11,…,K03}、{P2,P19,W02,P10}、{P22,K30,P16,…,P26}、{P15,K26,……,P11}、{P9,K13,…,K28}、{P1,P4,…,P6}、{P3,K31,…,K24}、{K01}、{K12}、{P24}。由于篇幅限制,下面仅就岩溶水样进行对比分析。图5是聚类分析后的结果图。

图5

Ⅰ类水样有15处,其中泉点10处(K02,K11,K16,K07,K14,K15,K08,K05,K04,K03)、溶潭2处(K10,K06)、水文孔2处(K23,K29)和工程孔1处(K14),分布于裸露型岩溶区或第四系覆盖较薄的地区,岩溶裂隙发育,地下水径流速度快。HC

Ⅱ类水样无。

Ⅲ类水样两处(K22和K31),均为水文孔。K22位于岩溶洼地,接受裸露型岩溶的侧向径流补给,据钻孔岩芯资料,灰岩之上覆盖有黏土、淤泥质黏土、粉砂质黏土等,达47.5 m,是较好的隔水层,与深层岩溶水无水力联系;由水文试验可知,岩溶地下水径流速度慢,且稳定水位埋深较深(42 m)。K31位于倒转向斜处,向斜两翼为志留系粉砂质页岩,隔水性好,地下水径流速度慢。两处岩溶地下水受构造控制,而舒卡列夫分类将其划为不同的水类型。

Ⅳ类水样有5处(K25,K17,K21,K26,K18),其中K25、K26为水文孔,K21为工程孔,分布于山麓平原,为地下水的变动带,丰水季时水量丰富,枯季时水量小,且溶洞较发育,如K25、K26和K21。舒卡列夫分类法也将这5处水样规为一类。

Ⅴ类水样有4处(K27,K28,K19,K13),其中K27、K28、K19均为水文孔,K13为岩溶泉,分布于向斜的近核部,为岩溶地下水的排泄区,水文孔及岩溶泉揭露(出露)的岩性均为三叠系白云质灰岩,白云质灰岩的溶解致地下水中Mg2+含量高。舒卡夫分类法将这4处水样规为一类。

Ⅵ类水样有1处(K09),样品中S

Ⅶ类水样有2处(K24和K31),均为水文孔,样点周围为岗地,水样中S

Ⅷ类水样1处(K01),其Cl-含量高,单成一类,与舒卡列夫分类相一致。

Ⅸ类水样有1处(K12),其Ca2+、Mg2+含量较高,与舒卡列夫分类相一致。

6 结语

舒卡列夫地下水化学类型分类方法将咸宁岩溶地区的地下水划分为大片区的HCO3-Ca型水,不利于分析地下水的形成与演化过程。笔者提出运用系统聚类法进行地下水化学类型识别,并对其原理进行了详细介绍,编制了相应的程序,应用效果较好。同时,由于系统聚类法的灵活性,不局限于常规的8大离子,可根据实际需要添加一些其他指标(如TDS),有利于对地下水化学类型区划进行更深入的研究和探索,而这是舒卡列夫分类法无法做到的。笔者旨在抛砖引玉,望对岩溶地下水分析提供辅助手段。

参考文献

分步聚类分析方法划分地下水水化学类型

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1007-8614.2003.02.017

URL

[本文引用: 1]

本研究指出了舒卡列夫分类法的不合理性 ,提出了合理划分地下水水化学类型的分步聚类分析方法 ,该方法分初始聚类和优化聚类两步来完成地下水水化学类型的划分问题。并以石河子市地下水为例 ,详细讨论了该方法的具体计算步骤

系统聚类法及其在铅形态分析中的应用

[J].针对常规化学形态分析方法对浸取剂高选择性要求及严重串相问题等缺点,在浸取常数稳定的前提下,以常规化学形态分析方法为基础,确定了建立标准样本的方法,将系统聚类法用于模拟地质样品中各形态铅的同时测定。克服了串相问题及降低了对浸取剂高选择性的要求,用此法对模拟样品进行了分析,相对误差小于±11%,结果优于常规化学形态分析方法。

岩体节理产状系统聚类与边坡失稳模式分析

[J].

DOI:10.13374/j.issn1001-053x.2014.01.001

URL

[本文引用: 1]

以白云鄂博铁矿东矿C区岩体节理产状为研究对象,通过构造空间直角坐标系,采用基于Euclidean距离度量标准的系统聚类法对反映节理产状的单位法向量进行分类,选用合适的分布函数描述各组节理,并对各组节理的概率分布模型进行卡方检验。结果表明,采用系统聚类法能较好反映现场节理产状,准确给出岩体节理分类方案,消除人为判别模糊性。基于聚类分析结果,结合边坡参数,采用赤平极射投影法进一步确定边坡最可能失稳模式,为调整边坡设计参数,控制边坡灾害提供依据。

基于系统聚类分析的西部地区环境污染程度评价

[J].

DOI:10.7522/j.issn.1000-0240.2015.0030

URL

[本文引用: 1]

随着社会经济的不断发展,环境污染问题在西部地区经济发展中越来越凸显出来,不同省区受到不同程度的影响.同时,不同地区的环境污染问题有一定的相似性.应用系统聚类分析方法,通过提炼选取11类指标,对西部地区12省区环境污染程度的距离相似情况进行了评价.结果表明:贵州、甘肃、广西、云南、重庆和陕西等省区的距离相似归为第一类聚类;内蒙古和四川归为第二类聚类;西藏、宁夏和青海等省区的距离相似属于第三类聚类;新疆归为第四类聚类.要处理好生态系统和社会经济发展之间的关系,需要对二者进行协调,并坚持走可持续发展的道路.