0 引言

鄂尔多斯盆地地处中国中西部,探明煤炭资源量居于全国前列,盆地南缘的陇东黄土高原是国家重要的煤炭能源基地,长期以来,黄土塬地震勘探一直是难点。20世纪80年代之前,地震勘探主要采用弯线进行找油、找煤,测线呈树枝状沿沟谷布设,不能形成闭合测网,地震勘探在该类地区进展缓慢,找煤工作主要依据钻探[1,2,3]。20世纪90年代,随着数字地震仪的使用,石油系统在黄土塬地震勘探方面形成了一系列技术方法,如沟中弯线、黄土塬二维直线、黄土山地网状三维等方法,但勘探成本很高,难于在煤炭勘查中推广应用[4,5,6,7]。以LA勘查区为研究区,基于煤田地震勘探黄土塬沿沟弯线的经验,将弯线技术应用到整个黄土塬区,打破了以往弯线主要用于沟谷的做法,有效地缓解了黄土塬复杂地震地质条件下地震施工难度大,激发条件差等困难,节约了勘探成本,在采用弯线技术的基础上,结合采集参数试验分析,获得了信噪比较高的原始资料,取得了较好的地质效果,为黄土塬区地震勘探提供了有参考价值的范例。

1 勘查区概况

1.1 地层及构造

勘查区属陆相沉积地层,位于陕北单斜的南端,总体为一个NEE向的向斜,向斜两翼倾角平缓,区内断层不发育。区内地层自上而下有:第四系、白垩系下统志丹群、中侏罗统安定组、直罗组、延安组、下侏罗统富县组、三叠系上统延长群。其中中侏罗统延安组为主要含煤地层。

1.2 地震地质条件

陇东黄土高原,地貌特征以黄土塬、丘陵及河谷阶地为主。主要表现为塬面总体由北向南及由东向西方向倾斜。沟谷向塬侵蚀,塬边呈不规则状,塬面与沟谷底部相对高差在200~250 m。塬面积相对较小,多数是黄土冲沟,且黄土冲沟切割黄土塬,使得黄土塬较为破碎。总体特征是塬面小而破碎,坡陡沟深,地形条件变化大[8]。本区具有黄土塬的典型特征,区内地形起伏明显,高差变化大(可达150~250 m),地貌特征多样,塬、梁、峁、沟、河流交替出现。勘查区主要表现为沟谷区和黄土塬区两大地形特征,其中沟谷区受雨水和洪水冲刷,形成众多树枝状沟谷,沟谷弯曲窄小,沟谷局部地段较陡立[9];黄土塬区地表植被茂密,村庄、农田分布广泛。利用常规的直线地震勘探,测线大部分要穿越黄土塬面、村庄及农田,地震施工难度大,成本高、勘探效果差。

利用地震弯线施工方法可以使测线大部分避开厚黄土层、村庄及农田,改善激发、接收条件[14],提高施工效率,改善黄土塬区煤田地震勘探效果。

2 采集参数分析试验

结合该区地震地质特征,借鉴以往地震勘探经验,通过弯线施工技术参数分析及采集参数试验,最终确定适合本区的采集技术。

2.1 弯线施工技术参数分析

2.1.1 时间条件

离散的反射点之间最大时差Δtmax应满足:

式中,T为波的视周期。

勘查区反射频率在30~50 Hz,即视周期在30~20 ms,计算得出本区最大允许时差分别为7.5 ms和5 ms。

2.1.2 空间条件

共反射面元道集内共反射点可允许偏离范围的最大线性长度Δdmax≤D/2。共反射面元的大小主要由接收点沿测线的最大间距D确定,陇东地区煤田二维地震勘探一般采用10 m道距,故本区Δdmax≤5 m。

2.1.3 最大离散距

弯线的明显特点就是随着沟谷的曲率与地层倾向间的夹角变化而变化,也决定了炮检中点的离散程度。为了便于理论估算,假设最大离散距与共反射面元的小矩形对角线相等且与界面倾向重合。则:

式中:v为目的层以上的介质速度,Δtmax为反射点间最大的时差,ϕ为地层倾角。

本区主要目的层为中侏罗统延安组, 地层倾角小于5°,其上覆地层为中侏罗统直罗组,层速度 3 000 m/s。计算得出ΔSmax=130 m,即炮检中心最大离散距ΔSmax<130 m时不会破坏最大允许时差,也就意味着道集在最大离散距范围内参与弯线的多次叠加能取得较好的叠加效果。

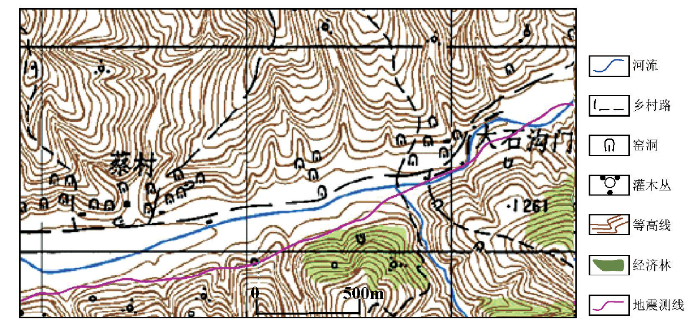

经实地踏勘,本区能够满足弯线施工的要求,实际放样均按照弯线施工技术参数的要求进行。图1为勘查区地震测线位置示意,可以看出,采用弯线施工时测线可以大部分避开厚黄土区和村庄,有利于地震勘探。

图1

2.2 采集参数试验

在采用弯线施工方法的基础上,借鉴以往地震勘探经验,进一步对井深、药量、井组合数、井间距[17]等采集参数进行试验。

尽管采用了弯线施工方法,但受勘查区地形、地物(如村庄及农田)、弯线施工条件(如时间条件、空间条件等)的限制,部分测线仍不可避免的要经过巨厚黄土塬区。经实地勘测,采用弯线施工测线主要经过沟谷地段、局部经过山梁及塬面地段。沟谷地段覆盖层相对较薄,激发条件相对较好。沟谷地段采集参数主要根据以往勘探经验确定。而山梁及塬面干燥、疏松、裂隙发育,地震波易被吸收,造成能量损失,不易下传,面波等低频干扰严重。因此,山梁及塬面地段是本次试验的重点。

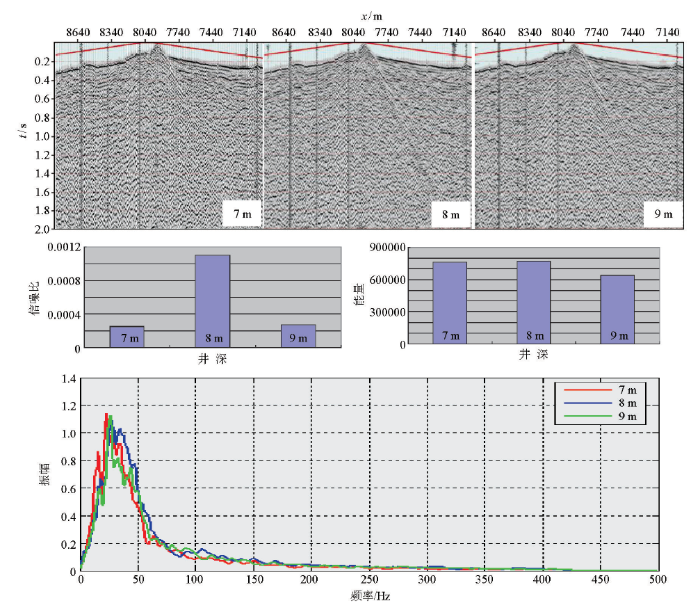

2.2.1 井深试验

图2为6井组合激发,井间距3 m,单井药量 2 kg,井深分别为7 m(胶泥层内部)、8 m(胶泥层底部)和9 m(灰黄色粉土与粉质粘土内部)的单炮记录、信噪比、能量及频谱分析图。在测点7 140~8 640 之间,7 m、8 m和9 m的单炮记录面貌差别不大,但从信噪比、能量和频谱角度考虑,胶泥层底部激发(8 m)信噪比最好,胶泥层内部激发(7 m和 8 m)能量强。综合考虑,在山梁及塬面地段激发井深应选在胶泥层底部,最终的成孔井深以穿透胶泥层为止。

图2

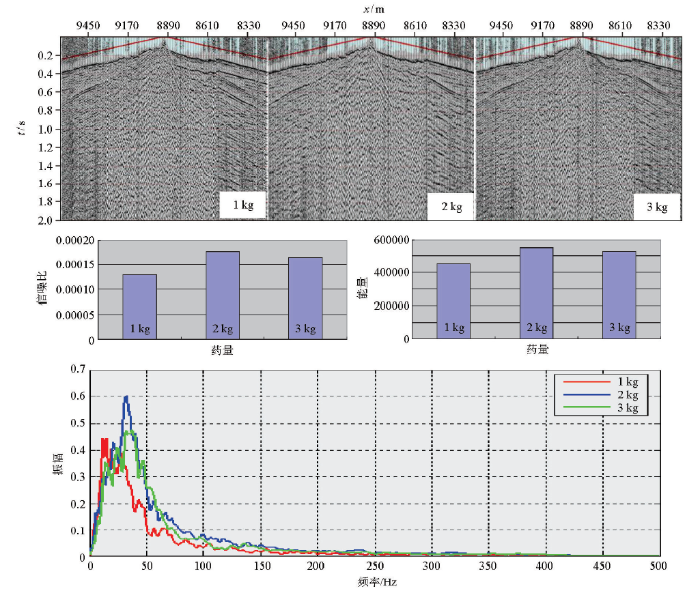

2.2.2 药量试验

根据邻区勘探经验,单井大药量激发时,由于黄土层相对疏松,抗压能力较低,易使围岩发生永久形变,使得大部分能量消耗在围岩中[20];采用单井小药量激发可降低炸药对围岩的作用力,能够获得较好激发效果。

图3为6井组合激发,井间距3 m,单井井深 8 m,药量分别为1 kg、2 kg和3 kg的单炮记录、信噪比、能量及频谱分析图。在测点8 330~9 450之间,随着药量的增加,单炮记录的面貌有所改善,各个频率信号的振幅都不同程度的增大,随着药量的进一步增大,其信噪比逐渐降低。

图3

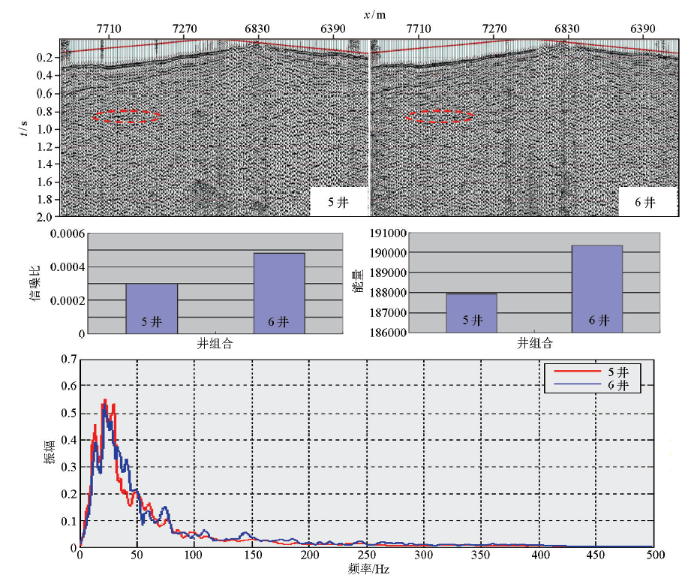

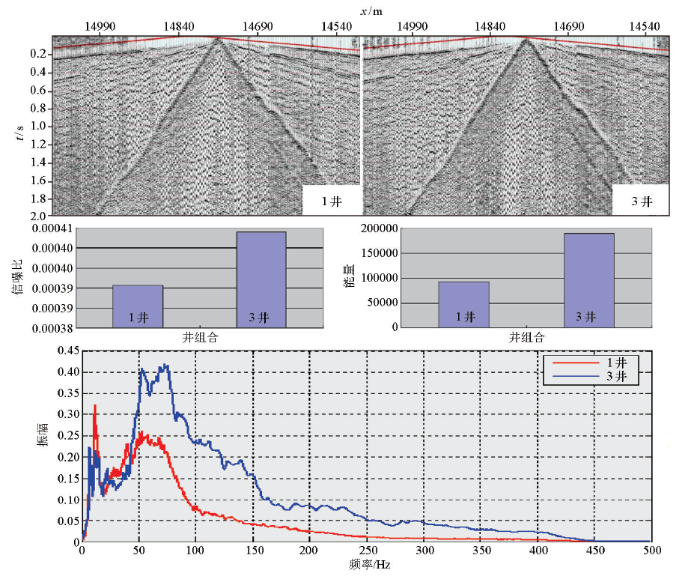

2.2.3 井组合试验

图4为塬上地段,在井深6 m,单井药量2 kg,井间距3 m时,井组合数分别为5、6井组合的单炮记录、信噪比、能量及频谱分析。在0.8 s附近均可见有效反射波(图中红色虚线圈所示),但6井组合激发相对于5井组合激发,信噪比高、能量强、高频成分衰减慢。

图4

图5

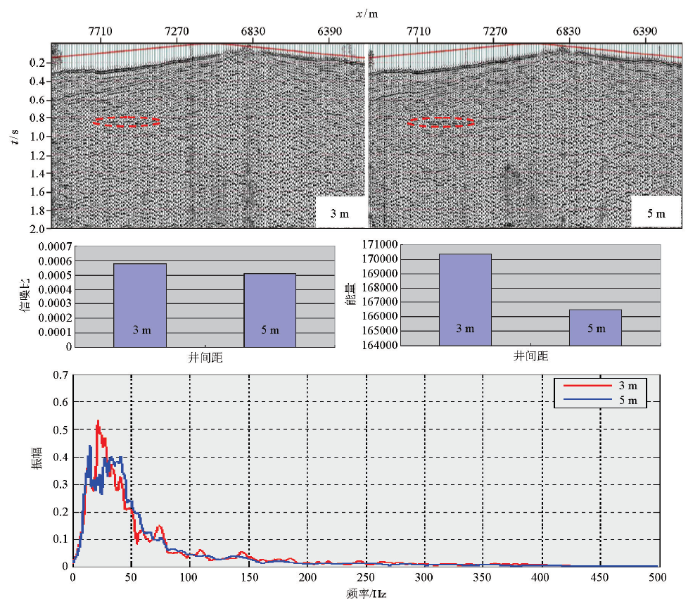

2.2.4 井间距试验

图6为6井组合激发,单井药量2 kg,井深6 m,井间距分别为3 m、5 m的单炮记录与信噪比、能量及频谱分析。在测点6 390~7 710之间,井间距 3 m 和5 m单炮记录上均可见有效反射波(图中红色虚线圈所示),但3 m井间距的单炮记录信噪比及能量均好于5 m井间距。

图6

3 采集技术

通过借鉴以往地震勘探经验、本区弯线施工技术参数分析及采集参数试验对比后,笔者在本区采用弯线施工方法并确定了以下采集参数。

3.1 激发

3.1.1 山梁及塬上地段

采用6井组合激发,井深穿透红色胶泥层为止(6~12 m),单井药量2 kg,井间距3 m。

3.1.2 沟谷地段

基岩出露区采用水中激发,单井药量1 kg,3井组合,井间距3 m。

河漫滩及河床淤泥区采用浅井激发,井深1~3 m,单井药量1 kg,3井组合,井间距3 m。

河床卵砾石区主要以坑炮为主,坑深1 m左右,3坑组合,单坑药量1 kg,坑间距3 m。

3.2 接收

采用10个60 Hz检波器5串2并方式连接、堆插形式埋置。

3.3 观测系统

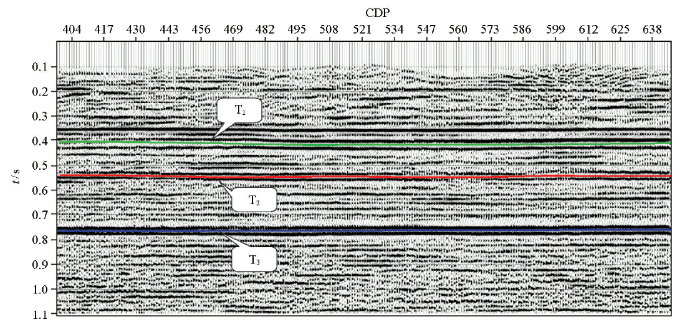

4 效果分析

采用地震弯线施工方法和以上采集参数,取得了较好的地震成果(图7)。测线上由浅至深主要发育3组反射波(T1~T3波)。经与邻区钻孔及地震资料对比,认为T1波为白垩系内部界面形成的反射波,位于时间剖面0.4 s附近,以2~3强相位同时出现,波组能量强,可连续追踪解释;T2波为煤层与顶底板围岩形成的反射波,位于时间剖面0.55 s附近,分布范围广,多以复合波出现。T3波为三叠系内部界面形成的反射波,在时间剖面出现时间为0.8 s左右,一般有两个强相位同时出现,表现为能量强、连续性好,波形稳定,全区可连续追踪对比。

图7

表1 钻孔验证情况统计

| 地震 | 钻探 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 反射波 | 波组认识 | 解释深度/m | 地层 | 钻孔揭露深度/m | 误差/% |

| T1 | 白垩系内部波 | 513 | 白垩系 | 520 | 1.3 |

| T2 | 煤层波 | 752 | 煤层 | 734.74 | 2.4 |

| T3 | 三叠系内波 | 1330 | 未及 | ||

5 结论与认识

通过借鉴以往地震勘探经验、弯线施工技术参数分析及采集参数试验确定了适合本区的地震采集技术,有以下几点认识。

1)弯线施工在黄土塬区切实可行,采用地震弯线施工方法可以有效避开厚黄土层等不利于地震勘探激发的地段,达到事半功倍的勘探效果。

2)黄土塬区找煤预查阶段,地震测线应沿沟谷地段布设,有利于地震波的激发,从而获取高品质的地震资料。

3)采用弯线施工时,应结合勘查区实际,满足弯线施工的时间、空间及最大离散距等条件,保证弯线施工的可行性。

4)测量时应结合勘查区实际情况,尽量使测线能直不弯,转折角能小不大,转折角太大时测线能交不连。

5)参数试验时,应通过单炮记录对比、能量、信噪比及频谱分析等方法综合判断,尽量避免采用单一手段而带来的随机性、盲目性。

6)黄土塬区应根据不同的地段而采取不同的采集参数,在厚黄土地区,在胶泥层中采用多井小药量激发,有利于提高激发能量,保障频带宽度,从而提高资料信噪比[28]。

参考文献

煤田地震勘探技术的新进展

[J].近年,为适应淮南,淮北,平顶山,兖州,神木潞安,开滦等大型,特大型煤矿区综合机械化采煤的需要,发展了一种专门为采区设计服务的地震技术,在为煤炭工业生产和建设提供更高精度的地质成果方面取得了进展。

我国物探技术的进步及展望

[J].

DOI:10.3321/j.issn:1000-7210.2004.01.023

URL

[本文引用: 1]

本文从油气勘探对物探技术的需求出发,力图在总结当前我国物探技术(主要是地震勘探技术)的进步与发展的基础之上,找出存在的问题,指明今后的研究方向,建议落实某些研究课题并组织技术攻关,争取在较短的时间内取得突破,以满足石油工业发展的需求. 文章对数据采集、处理、解释和偏移、波阻抗反演、AVO分析、地震属性分析等技术展开了讨论;并对提高地震勘探分辨率、改善深层数据品质、地震各向异性处理、复杂断块油藏描述以及隐蔽油气藏勘探等大家十分关注的若干热门问题和专题,进行了有益的分析,阐述了笔者在实际工作中所得到的某些粗浅认识;最后围绕地球物理勘探技术向油气田开发服务领域延伸,对紧密相关的多波多分量地震勘探、井下与井间地震、时移地震技术进行了简单探讨,并对今后的发展提出了初步的建议. 本文将分期连续刊登论述,请读者留意.

黄土塬三维直线地震勘探方法及效果

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2003.02.015

URL

[本文引用: 1]

陕北黄土塬地震勘探是公认的世界级难题.以前的测线部署是沿沟弯线平面展布呈树枝状,不形成 闭合回路,使得资料解释困难,也难以对二维地震资料在平面上进行储层反演,因而制约了油气勘探的发展.2001年,在采集上应用灵活的可变线元观测系统实 现直测线过塬,使测线形成闭合回路;处理中采用基于模型反演的折射波静校正技术,利用多种质量控制手段验证表层模型,以此弥补低降速带资料的不足,较好地 解决了复杂地表静校正问题.由于测线的连片成网,通过伪测井的方法对无井测线进行控制,最终实现了储层反演的连片解释.

厚黄土区地震勘探资料采集方法研究

[J].厚黄土地区地震勘探一直是困扰地震勘探界的一个技术难题。通过对陇东某区大量试验的总结,提出了适合该区的野外数据采集施工参数,取得了很大成功,对其他类似区具有很大的指导意义。

地震勘探弯线技术在巨厚黄土塬区沟谷条件下的应用

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1674-1803.2007.06.023

URL

[本文引用: 1]

陇龙地区的地形特征一是冲沟纵横交错,沟壁陡立;二是黄土层厚度大,潜水位深。该区地震勘探具有地震波衰减快、干扰波强、信噪比低、施工困难等特点。通过实验,在该区不同地形条件下使用不同激发方式,并采用弯线观测系统及大偏移距,有效提高了地震资料的S/N和分辨率,使野外地震记录达到了地震地质解释的要求。

三维地震勘探在陇东黄土塬区应用实例

[J].陇东地区黄土层厚且疏松、冲沟 发育、地形起伏剧烈,具有复杂的表、浅层地震地质条件。不仅如此,作为主要勘查对象的煤层埋深大都上千米。针对这些地震勘探工作中的不利因素,依据试验结 果,确定了多井组合大药量激发、多个检波器组合检波、多道接收的激发与接收参数。同时,设计的10线25炮观测系统具有高叠加次数、宽方位角接收、炮检距 较大等优点,观测系统各项参数均能够满足三维地震勘探野外数据采集要求。实践证明,这种方法是行之有效的,取得了较好的地震、地质效果,为矿井建设和生产 提供了可靠地质依据。

黄土塬区高信噪比地震数据采集方法研究

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-0952.2013.04.016

URL

[本文引用: 1]

合水地区属陇东黄土高原,地貌主要由黄土塬、河谷阶地和低山丘陵组成.全区地形复杂,相对高差最大320m.黄土层巨厚、潜水位深,干燥、松散的黄土对地 震波的吸收衰减作用强烈,导致激发、接收条件差.通过大量的试验工作,确定了在黄土塬区采用大排列和多检波器接收,多井组合和大药量激发等技术的地震数据 采集方法和采集参数,取得了较好的地震资料,查明了主要可采煤层的赋存情况及构造复杂程度.

九龙川矿黄土塬复杂地表三维地震勘探技术

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1008-4495.2013.05.020

URL

[本文引用: 1]

研究了九龙川煤矿二区块厚黄土层覆盖条件下三维地震勘探技术。根 据黄土塬区复杂的地震地质条件,通过大量的试验,确定适合该黄土塬区的参数进行数据采集,选择合理的数据处理流程、参数进行资料处理,通过联井时间剖面确 定层位,用纵横向时间剖面来追踪反射波相位及其变化特征,用水平切片、层拉平切片做进一步的检验,反复对比分析地震地质特征在三维空间的属性,查明了九龙 川矿区总体为一个向北西缓倾的单斜构造,逆断层7条,正断层4条,主要煤层煤6层厚度较稳定,煤8层厚度变化较大。

黄土塬区煤田弯线地震勘探采集技术的应用

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1674-1803.2006.06.014

URL

[本文引用: 1]

在黄土塬区,选择弯线地震勘探技术,相对传统的直测线地震勘探而 言,可以克服由于黄土巨厚、沟谷陡峭、黄土干燥疏松且厚度横向变化剧烈等因素造成的激发、接收困难.设计弯线地震勘探观测系统,应遵循空间、时间条件来决 定叠加次数;并考虑弯线叠加特点,计算弯曲测线共反射面元属性及道距、炮间距;根据动校正拉伸畸变,速度精度要求等综合因素选择炮检距.总之,弯线地震勘 探技术的关键在于共反射面元属性分析,炮检中点的分散范围、分散度等参数的计算及优化.

煤田弯线地震勘探技术及应用

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1001-1986.2002.04.020

URL

[本文引用: 1]

在黄土塬区或复杂的黄土地形区作煤田地震勘探工作需要进行沿沟弯线地震施工技术的研究.通过项目实施,对弯线技术的应用有所见解,着重分析了弯曲测线在煤田地震勘探中的主要采集参数选择和施工技术措施,并介绍了地震弯线技术的应用效果.

煤田采区高分辨率三维地震勘探激发参数的优选

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1674-1803.2011.10.14

URL

[本文引用: 1]

三维地震勘探取得可靠数据的前提是获得最佳的的激发参数,即激发 井深和激发药量.双井微测井是一种行之有效的确定激发参数的方法.以某区25m双井微测井为例,介绍了通过不同激发井深的接收排列图及频谱分析图确定潜水 面位置及最佳激发深度的方法;在确定的最佳激发层位上进行不同药量试验,结合目的层有效波时窗频谱图,综合考虑有效信号、地震子波频谱及信噪比等因素选择 最佳激发药量.通过双井微测井工作,最终确定潜水面位置为6m,最佳激发深度为11m,激发药量为2kg.

渭北黄土塬区地震勘探方法研究

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1001-9960.2011.23.044

URL

[本文引用: 1]

以陕西渭北黄土塬区多个项目地震勘探为实例,分析了黄土塬地震勘 探存在的技术难点,特别是该区干扰波的存在,严重影响了地震记录的质量为此,从激发岩性、激发方式、激发井深观测系统、道距选择、检波器组合方式覆盖次数 等多角度多参数进行分析,以克服黄土塬区复杂地震地质条件下地震勘探技术难点问题,实践证明,在渭北黄土塬区,以较密的横向采样与钻孔资料相结合,可以获 得精确的解释资料,为煤矿安全开采提供可靠的地质保障多年黄土塬地区工作经验,对于黄土塬区地震勘探方法进行了分析研究.

黄土过渡区地震勘探激发技术探讨——以建庄地区为例

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1004-5716.2014.12.032

URL

[本文引用: 1]

近几年随着地震勘探从黄土塬巨厚区向黄土塬过渡区推进,激发因素设计难点成了急于解决的问题.黄土塬过渡区黄土层厚度变化剧烈、地表岩性复杂多变和高差大,这体现了典型黄土塬区和基岩出露山区的综合特征.只有有效结合这2种地表激发因素设计,才能获得该类地区科学合理的激发参数.以鄂尔多斯盆地南缘陕西建庄区块为例,通过综合试验确定了较适宜的采集激发因素,并根据准确的近地表调查成果做精细逐点的激发因素设计.从黄土塬区向砂泥岩山区过渡,依据黄土层速度设计的组合井逐渐过渡为依据砂泥岩高速层设计的单深井.结果表明,所得资料的信噪比和分辨率均明显地得到了提高,为黄土塬过渡区资料采集积累了较好的经验.

彭水地区页岩层二维地震采集技术

[J].

DOI:10.3969/j.issn.2095-1426.2014.06.015

URL

[本文引用: 1]

为探索彭水地区页岩层二维地震资料采集技术,借鉴以往地质研究成果,针对下古生界页岩层,建立地质模型,运用基于模型的观测系统设计技术和定量分析方法,对地震采集观测系统参数进行论证研究。在观测系统参数初步选定后,采用试验对观测系统参数的合理性进行优化,并通过正演分析、使用射线追踪方法对所设计的观测系统进行分析,得到一套合适的页岩气资源勘探采集技术,对下一步勘探开发工作具有积极意义。