0 引言

一种科学理论与方法是否成熟取决于它的实验结果能否再现,地球化学理论是否正确、方法技术是否成熟,则要看其所获得的地球化学数据和分布模式是否可以再现[1]。在甘肃柳园花牛山铅锌矿区开展不同采样密度、不同采样时间的土壤微细粒测量地球化学方法试验工作,研究该勘查方法在干旱戈壁荒漠景观区所获得的地球化学分布模式的再现性与可对比性。

1 研究区景观和地质特征

干旱戈壁荒漠景观是我国一种特殊的地球化学景观,其分布范围较广,主要包括祁连山、阿尔金山、西昆仑山以北,贺兰山以西区域,总面积约为210万平方千米,处于我国古亚洲金属矿成矿域,找矿尤其是找隐伏矿的潜力巨大[2]。

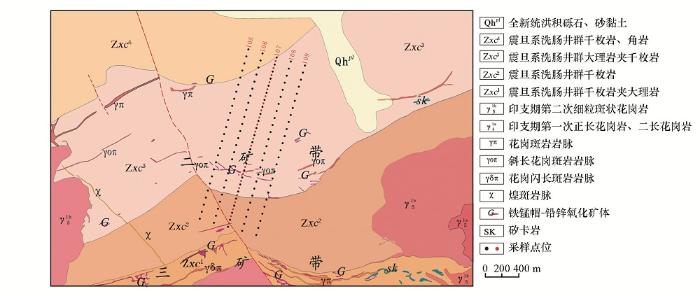

甘肃柳园花牛山铅锌矿位于甘肃省安西县城北偏西91 km,矿区南西方向有兰新公路、铁路通过,矿区至柳园车站25 km,有简易公路、土路相通。柳园镇与国道312线相连,西距国道仅5 km。工作区地形地貌属干旱戈壁荒漠区,南高北低,一般海拔在1 900~2 000 m。矿区北部地势较平坦,高差不足50 m;南部地形起伏较大,东南角最高峰花牛山海拔2 302 m,相对高差一般在100~200 m。由于暂时性流水及风沿沟谷风蚀作用,该区地形呈近条形垄岗状和近东西向山脊及小山丘,谷宽岗平,谷底及两侧基岩大部分裸露。花牛山铅锌多金属矿田位于北山造山带中西部,大地构造位置属塔里木古陆东北部敦煌地块(塔里木前陆基底)北缘双鹰山早古生代裂谷型被动陆缘带内的中元古生代裂谷中。该矿区出露地层主要为震旦系洗肠井群,岩性主要是以大理岩、千枚岩、板岩为主的一套变质岩,局部地势低洼处有第四系洪积砾石、砂黏土覆盖。区内岩浆活动强烈而频繁,主要表现为印支期正长花岗岩、二长花岗岩和细粒斑状花岗岩大面积的岩浆侵入。20世纪50年代勘探时将花牛山金银铅锌矿床类型确定为矽卡岩—高中温热液型;80年代,先后确定为火山—沉积热液改造型和岩浆热液型,后又有矽卡岩型矿床的观点。经2006年危机矿山矿产预测项目研究工作认为,花牛山矿田为喷流—沉积(SEDEX)矿床类型[3,4,5,6,7,8,9,10]。

前人在干旱荒漠区的研究结果表明,细粒级土壤对该区隐伏矿勘查有较好的指示效果[2-3,11-13]。干旱荒漠景观区开展岩屑测量和土壤微细粒全量测量的对比试验结果表明(沙泉子铜镍矿),两种方法圈定的成矿元素地球化学异常分布范围与深部矿体较为吻合,可以有效地指示铜镍矿体,但相比较而言,土壤微细粒全量测量效果更好,表现在元素含量更高、异常强度更强,由此便能强化微弱异常,有利于发现和识别弱的矿化信息[15]。甘肃柳园花牛山矿区土壤微细粒全量测量的试验结果显示:主成矿元素Pb、Zn异常衬度高,富集系数大,在该区域发生强烈富集,具有Pb-Zn-Ag-Au-Sb-As-Cu-Hg多元素异常组合特征,且异常分布范围与深部矿体较为一致,表明该方法可以有效地指示深部铅锌矿体,可作为干旱荒漠区圈定找矿靶区的有效方法[3]。

图1

2 样品采集和分析

2013年度和2015年度重复选取105、106、107、108、109剖面线按线距100 m,点距50 m,同时2015年度加密测量107剖面线,点距25 m,开展土壤微细粒测量工作。样品采集方法:按点位在0~20 cm的深度范围内筛取-200目细粒级土壤,样品由采样点周围5 m范围内的3~5个子样组合而成。所有样品在中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所中心实验室分析,分析元素包括Pb、Zn、Au、As、Cu、Hg、Sb、Bi、Ni共9种元素。结合2013年度和2015年度试验数据对地球化学分布模式再现性与可对比性进行研究。

3 实验结果与讨论

3.1 分析数据可靠性对比

地球化学分布模式的刻画是建立在有效的采样方法和可靠的分析技术的基础上获得的高质量数据来实现的。数据的可靠性和稳定性是保证地球化学异常再现性和可追索性的基础。因此,笔者首先对不同采样时间、不同采样密度所获得的数据可靠性进行对比研究。

表1 花牛山矿区质量控制指标公式和控制限

| 标准物质准确度控制 | 标准物质精密度控制 | 实验室重复样控制 | 野外重复样控制 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 公式 | ΔlgC=|lgCi-lgCs| | Dr,s= | Dr=︱C1-C2︱/ [(C1+C2)/2]*100% | Er=︱So-Sd︱/ [(So+Sd)/2]*100% | ||

| 含量范围 | 控制限 | 控制限 | 控制限 | 控制限 | ||

| 其他元素 | Au | 其他元素 | Au | |||

| 小于3倍检出限 | ≤0.15 | ≤17% | ≤50% | ≤100% | ≤50% | ≤100% |

| 大于3倍检出限 | ≤0.10 | ≤10% | ≤40% | ≤50% | ≤50% | ≤50% |

注:Ci—标准物质i的测试值;Cs—标准物质的标准值;C1—实验室重复样第一个测试值;C2—实验室重复样第二个测试值;So—原样测试 值;Sd—野外重复样测试值。

表2 花牛山矿区质量控制结果

| 分析项目 | 分析方法 | 检出限 | 单位 | 标准物质合格率/% | 重复样合格率/% |

|---|---|---|---|---|---|

| Au | 无火焰原子吸收光谱法(AAN) | 0.2 | 10-9 | 100 | 100 |

| As | 氢化物-原子荧光光谱法(HG-AFS) | 0.2 | 10-6 | 100 | 100 |

| Bi | 等离子体质谱法(ICP-MS) | 0.05 | 10-6 | 100 | 100 |

| Cu | 等离子体质谱法(ICP-MS) | 1 | 10-6 | 100 | 100 |

| Hg | 冷蒸气-原子荧光光谱法(CV-AFS) | 2 | 10-9 | 100 | 100 |

| Ni | 等离子体质谱法(ICP-MS) | 2 | 10-6 | 100 | 100 |

| Pb | 等离子体质谱法(ICP-MS) | 2 | 10-6 | 100 | 100 |

| Sb | 等离子体质谱法(ICP-MS) | 0.05 | 10-6 | 100 | 100 |

| Zn | 等离子体质谱法(ICP-MS) | 2 | 10-6 | 100 | 100 |

3.2 分析数据地球化学参数对比

表3 花牛山矿区地球化学参数统计

| 元素 | 采样年度 | 样品数 | 最小值 | 25%分位数 | 平均值 | 中位数 | 75%分位数 | 最大值 | 剔出数 | 背景值 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pb | 2013 | 125 | 68.1 | 398 | 2190 | 1024 | 2248 | 26100 | 18 | 1068 |

| 2015 | 149 | 60.5 | 501 | 2816 | 1068 | 2409 | 34954 | 29 | 1057 | |

| Zn | 2013 | 125 | 91.3 | 289 | 931 | 589 | 1215 | 9489 | 6 | 718 |

| 2015 | 149 | 69.6 | 306 | 1213 | 644 | 1271 | 14112 | 15 | 713 | |

| Au | 2013 | 125 | 3.092 | 7.22 | 15.6 | 10.5 | 18.3 | 110 | 9 | 12.1 |

| 2015 | 149 | 0.735 | 6.19 | 15.9 | 10.6 | 17.4 | 125 | 10 | 11.6 | |

| As | 2013 | 125 | 12.1 | 57.6 | 168 | 113 | 185 | 1231 | 11 | 121 |

| 2015 | 149 | 11.7 | 52.6 | 226 | 113 | 264 | 3030 | 13 | 143 | |

| Bi | 2013 | 125 | 0.27 | 0.91 | 1.50 | 1.34 | 1.76 | 6.00 | 1 | 1.47 |

| 2015 | 149 | 0.37 | 0.86 | 1.90 | 1.32 | 2.10 | 31.73 | 8 | 1.52 | |

| Cu | 2013 | 125 | 14.2 | 31.1 | 41.1 | 36.8 | 47.7 | 126 | 4 | 39.2 |

| 2015 | 149 | 12.1 | 30.2 | 43.0 | 36.9 | 47.2 | 181 | 8 | 39.0 | |

| Hg | 2013 | 125 | 11.1 | 34.2 | 75.1 | 58.4 | 86.4 | 460 | 8 | 60.5 |

| 2015 | 149 | 10.3 | 36.3 | 73.2 | 58.9 | 79.6 | 416 | 13 | 56.9 | |

| Ni | 2013 | 125 | 13.9 | 28.4 | 31.1 | 30.4 | 33.3 | 55.3 | 4 | 30.5 |

| 2015 | 149 | 13.4 | 28.2 | 31.8 | 30.4 | 34.7 | 81.3 | 3 | 31.1 | |

| Sb | 2013 | 125 | 1.53 | 6.50 | 30.1 | 14.8 | 37.6 | 257 | 15 | 17.7 |

| 2015 | 149 | 1.40 | 7.09 | 41.5 | 15.5 | 36.1 | 1218 | 13 | 20.0 |

注:Au、Hg含量单位为10-9,其余元素为10-6

获得的大多数元素的含量中位值和背景值非常接近,但采样密度越大数据范围越宽,即最小值更小,最大值更大。可以得出以下结论:①不同采样密度所采集的样品都可以代表全区元素含量分布的平均水平;②样品分年度采集,而获得的数据中位值和背景值接近,表明从野外采样到室内分析测试的全过程是可靠的;③采样密度越大数据离散程度越高,表明元素分布的局部不均一性,正是这种局部的不均一性才能通过加密采样刻画出地球化学模式的细节变化,为逐步追踪矿化体奠定基础。

3.3 覆盖层中不同粒级质量分布特征

本次工作在研究区内采集组合样品3件,编号SQ1、SQ2、SQ3,周围100 m内多点采集(大于10处)。试验结果表明,-200目细粒级样品所占比例大致在10%~20%,分布较为均匀,20~100目各个粒级分布均在10%~25%,100~200目分布较少,其中SQ3混入大量风成沙,20~120目高达78%,导致4~20目仅占3.02%。

表4 花牛山矿区不同粒级样品质量分布

| 粒级 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 质量/g | 百分比/% | 质量/g | 百分比/% | 质量/g | 百分比/% | |

| 4~20目 | 86.3 | 16.12 | 126.3 | 16.54 | 15.5 | 3.02 |

| 20~40目 | 67.8 | 12.66 | 131.8 | 17.26 | 62.5 | 12.18 |

| 40~60目 | 70.5 | 13.17 | 88.5 | 11.59 | 83.0 | 16.17 |

| 60~80目 | 50.7 | 9.47 | 96.0 | 12.58 | 126.7 | 24.68 |

| 80~100目 | 45.2 | 8.44 | 88.8 | 11.63 | 57.9 | 11.28 |

| 100~120目 | 35.3 | 6.59 | 45.7 | 5.99 | 69.3 | 13.50 |

| 120~200目 | 69.1 | 12.90 | 86.0 | 11.27 | 45.6 | 8.88 |

| <200目 | 110.6 | 20.65 | 100.3 | 13.14 | 52.8 | 10.29 |

3.4 不同粒度、不同时间采样的分析数据地球化学特征对比

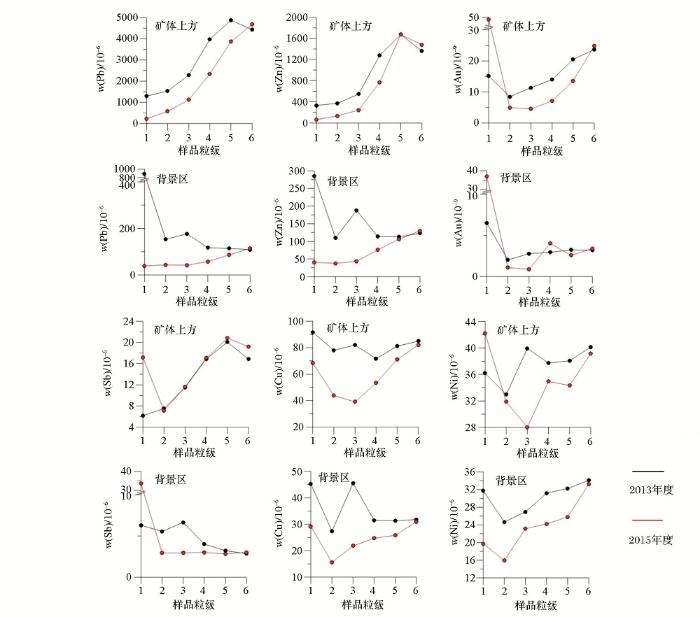

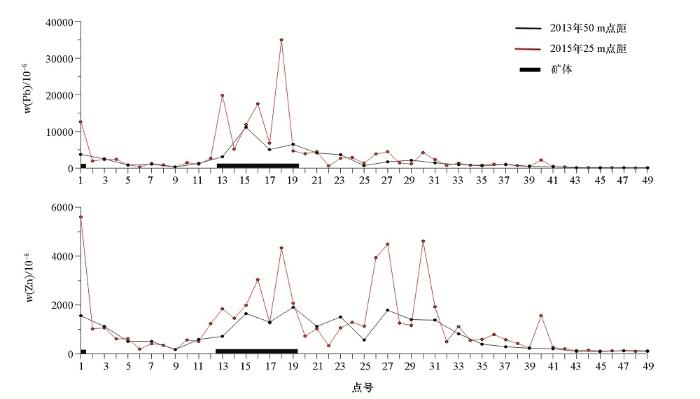

图2

试验结果表明:不同年份样品中细粒级样品元素含量更趋于一致,细粒级样品均匀性较好;粗粒级样品均匀性较差,可能导致元素含量发生差异;元素在4~20目(岩屑)和微细粒级呈现高值,即两端含量较高,但不同年份分析数据在4~20目含量变化较大;20目以下各个粒级中元素含量与样品粒级有明显的正相关关系,细粒级样品中富含粘土矿物,对元素具有强烈的吸附作用,导致元素在微细粒级样品中最富集。

3.5 不同密度、不同时间采样的分析数据地球化学分布模式对比

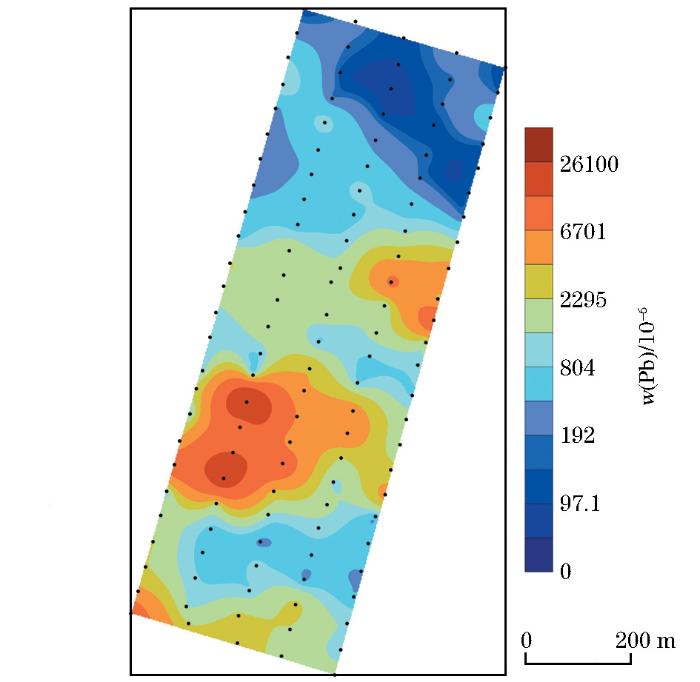

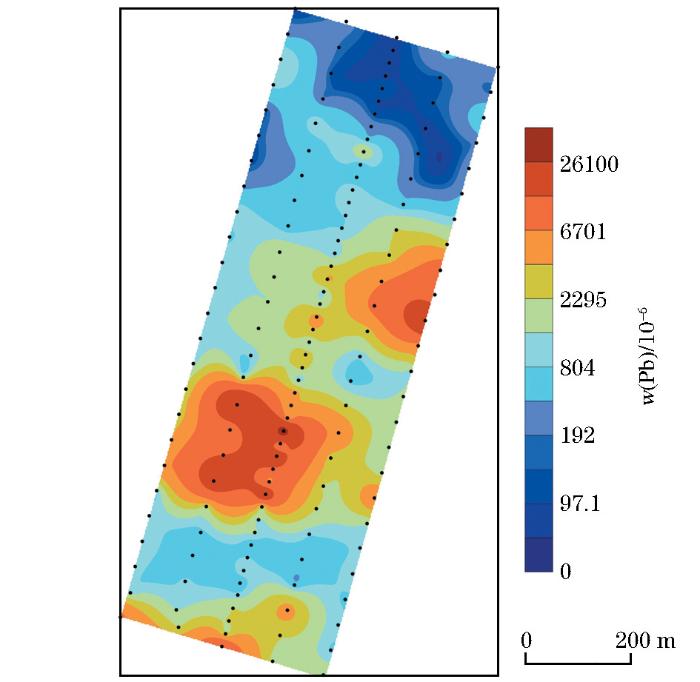

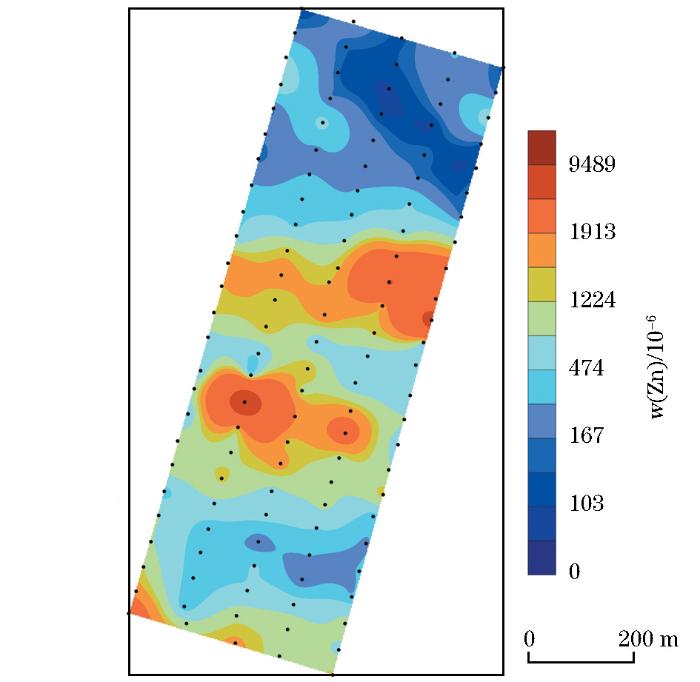

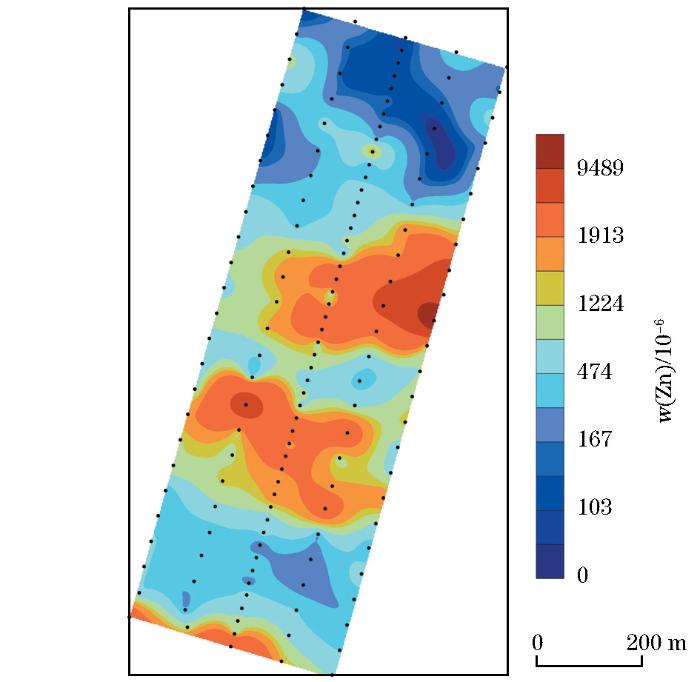

花牛山矿区主要成矿元素为Pb、Zn,因此选取这两种元素地球化学图进行对比。应用Surfer软件对分析结果做等值线图,探讨地球化学分布模式的再现性和可对比性。Pb和Zn不同采样密度、不同采样时间获得的地球化学分布模式见图3~6。

图3

图4

图5

图6

图7

Pb、Zn地球化学分布模式在形态和变化趋势上非常相似,浓集中心的位置也基本重合,且浓集中心与深部矿体(二矿带)相对应,表明不同采样密度、不同采样时间所获得的地球化学分布模式具有再现性和可对比性。

4 结论

1)通过对不同密度、不同时间采集的样品所获得的数据进行采样误差、测试精密度、准确度的对比研究,来保证数据的可靠性和稳定性,进而保证地球化学分布模式的再现性与可对比性。

2)元素含量的中位值和背景值非常接近,表明不同采样密度、不同采样时间可以代表调查区内元素分布的总体含量水平,所采集的样品具有代表性,所采用的分析方法具有可靠性。

3)采样密度越大数据离散程度越高,表明元素分布的局部不均一性,正是这种局部的不均一性才能通过加密采样刻画出地球化学模式的细节变化,为逐步追踪矿化体奠定基础。

4)地球化学分布在形态上和变化趋势上非常相似,浓集中心的位置也完成重合,表明不同采样密度、不同采样时间所获得的地球化学分布模式具有再现性和可对比性。

参考文献

土壤微细粒全量测量在甘肃花牛山矿区的应用

[J].

DOI:10.11720/wtyht.2016.1.06

Magsci

[本文引用: 3]

<p>在甘肃柳园花牛山矿区开展土壤微细粒全量测量的试验工作,试验结果显示:主成矿元素Pb、Zn异常衬度高、富集系数大,在该区域发生强烈富集,且与Ag、Sb、As、Au、Hg、Cu正相关性高;土壤微细粒全量测量地球化学勘查方法圈定的成矿元素地球化学异常具有Pb-Zn-Ag-Au-Sb-As-Cu-Hg多元素异常组合特征,且异常分布范围与深部矿体较为一致,表明该方法可以有效地指示深部铅锌矿体,可作为戈壁荒漠区寻找铅锌矿的有效方法。</p>

甘肃北山地区花牛山铅锌矿区玄武岩锆石LA-ICP-MS U-Pb定年及其地质意义

[J].

甘肃北山花牛山东金矿床地质特征及找矿思路

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1672-4461.2012.03.023

URL

[本文引用: 1]

本文介绍了花牛山东金矿地层、构造、侵入岩、矿体特征、围岩蚀变及矿床特征,着重论述了矿床地质特征及控矿因素,并对矿床成因进行了初步分析,提出了进一步的找矿前景及思路.

甘肃北山重要金属矿床类型与找矿预测

[J].该文从本区大地构造单元、地层、火山沉积作用、蛇绿岩带、花岗岩、中生代构造活动研究入手,划分了矿床预测类型(矿床式),并探讨了找矿预测区。

区域控矿断裂带的航空高光谱遥感技术研究——以黑石山—花牛山深大断裂带为例

[J].利用引进的CASI/SASI/TASI成像光谱系统在甘肃北山柳园-方山口地区获得了3500km2的高空间、高光谱分辨率遥感数据。应用该数据对柳园-方山口地区十余种矿化相关蚀变进行了精细矿物填图,根据蚀变矿物与断裂构造的空间关系,可以区分出成矿构造与非成矿构造。将识别出的成矿构造进行组合,可以得到研究区的成矿构造格架,再将该区已知矿床(点)分布图与其叠合,可以看出:该区已知矿床(点)明显受成矿构造格架控制。深入分析发现,其中黑石山-花牛山大断裂带为成矿构造格架的主干构造。该断裂带在遥感图像上呈"之"字形,通过对受该断裂控制的岩浆岩的岩性识别,确认其为一条深切硅镁壳的深大断裂带。断裂带的EW段在岩浆活动期间被拉张,造成花岗岩类-超基性岩浆的侵入,为成矿提供了重要的物源和热源。在成矿期黑石山-花牛山深大断裂带扭动方向发生了反转,由成岩期的右行变为左行,EW区段由拉张变为挤压,造成成矿热流体上升和对含矿地层的改造,有利于多金属矿床的形成。通过建立航空高光谱遥感找矿模型并开展模式找矿,在柳园-方山口地区新发现了7处多金属矿的找矿靶区(金3处,镍1处,钨钼1处,铜钼1处,铅银1处)。上述研究说明,航空高光谱遥感技术可以从一个新的角度来研究区域控矿断裂带及其成矿作用,并以新的思路和方法指导区域找矿工作。

荒漠戈壁区地表疏松层中元素的分布规律

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-8918.2006.06.011

URL

Magsci

<p>通过对荒漠戈壁区不同矿区地表疏松层中元素的分布规律研究发现:主要成矿元素和指示元素均在近地表疏松层中富集,同时,在粒级分布上又倾向于细粒级(-160目)富集,可见,在对荒漠戈壁区进行区域地球化学调查中,采集弱胶结层(10~40 cm)细粒级样品(-160目)为最佳采样介质,这样能有效地捕捉深部含矿信息。</p>

岩屑测量和土壤微细粒测量在沙泉子铜镍矿的应用

[J].

DOI:10.11720/wtyht.2015.2.03

Magsci

[本文引用: 2]

<p>在新疆沙泉子铜镍矿上方开展岩屑测量和土壤微细粒全量测量的试验工作,试验结果显示,两种方法圈定的成矿元素地球化学异常具有Cu-Ni-Cr-Co多元素异常组合的特征,且异常分布范围与深部矿体较为一致,表明岩屑测量和土壤微细粒全量测量可以有效地指示铜镍矿体,可作为该区寻找铜镍矿的有效手段。相比较而言,土壤微细粒全量测量效果更好,表现在元素含量更高,异常强度更强,由此便能强化微弱异常,有利于发现和识别弱的矿化信息。</p>

China geochemical baselines: Sampling methodology

[J].

DOI:10.1016/j.gexplo.2014.05.018

URL

[本文引用: 1]

The China Geochemical Baselines Project (CGB) was launched in 2008, and sampling was completed in 2012. Its purpose is to document the abundance and spatial distribution of chemical elements covering all of China. The database and accompanying element distribution maps represent a geochemical baseline against which future human-induced or natural chemical changes can be quantified. The sampling methodology was updated or developed for China's diverse landscape terrains of mountains, hills, plains, desert, grassland, loess and karst in order to obtain nationwide high-resolution and harmonious baseline data. Floodplain sediment or alluvial soil was used as the sample medium in plain and hilly landscape terrains of exorheic river systems in eastern China. Overbank sediment was adopted as the sampling medium in mountainous terrains of exorheic river systems in south-western China. Methods of collecting catchment basin and lake sediments were developed in desert and semi-desert terrains, respectively, in endorheic drainage systems in northern and north-western China. Two sampling sites were allocated to each CGB grid cell of 1° (long.)02×0240′ (lat.), approximately equal to 8002×028002km in size. At each site, two samples were taken; one from a depth of 0–2502cm and a second, deeper sample from a depth greater than 10002cm or the deepest part of horizon C as possible as we can take. A total of 6617 samples from 3382 sites have been collected at 1500 CGB grid cells across the whole of China (9.602million km 2 ), corresponding to a density of approximately one sample site per 300002km 2 . In addition, 11,943 rock samples have also been collected to aid in the interpretation of geogenic sources of elements. Before chemical analysis, the soil and sediment samples were sieved to <021002mesh (2.002mm) and ground to <0220002mesh (7402μm), rock samples were pulverised to <0220002mesh (7402μm). Seventy-six chemical elements plus 5 additional chemical parameters of Fe 202+ , organic C, CO 2 , H 2 O + and pH were determined under strict laboratory analytical quality control. An Internet-based software named Digital Geochemical Earth was developed for managing the database and maps. Initial results show excellent correlations of element distribution with lithology, mineral resources and mining activities, industry and urban activities, agriculture, and climate.

地壳全元素配套分析方案及分析质量监控系统

[J].依据有关的标准和规定要求,在76种元素地球化学填图配套分析方案及分析质量监控系统的基础上,建立了地壳岩石和土壤样品中81个指标(包含76个元素)的配套分析方案和分析质量监控系统。建立了新的岩石样品无污染加工流程,主量元素采用熔融制片-X射线荧光光谱法进行测定,并进行主量元素的加和控制,提升了主量元素的分析准确度和精密度,实现了对地壳全部元素的高准确度、高精度分析。

纳米地球化学与覆盖区矿产勘查

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1007-2802.2016.01.005

URL

Magsci

[本文引用: 1]

纳米地球化学已经成为目前地球化学研究领域新涌现的一个具有潜在生命力的研究领域。本文简要总结了纳米地球化学的产生,纳米晶体的发现与迁移机理研究的最新进展,以及在覆盖区矿产勘查方面的应用案例。20世纪80年代末到90年代初"超微粒金"的提出与证实,90年代到本世纪初"地气中纳米金属微粒迁移"的推测和证实,开创了中国纳米地球化学研究领域。进入2010年以后,又相继在地气、土壤和矿石中观测到纳米金属晶体微粒,获得了纳米地球化学迁移的完整证据链。矿体中成矿元素纳米颗粒或矿物在风化中产生解离,纳米级金属微粒具有巨大的表面能,可与气体分子表面相结合,以地气流为载体,穿透厚覆盖层迁移至地表,也可以自身以"类气相"形式迁移,到达地表后一部分纳米颗粒仍然滞留在气体里,另一部分被土壤地球化学障所捕获。通过土壤中纳米金属微粒分离应用于隐伏矿勘查,已取得一些成功案例。随着研究的深入,纳米科技的不断发展,纳米地球化学必将对地球化学勘查理论和技术发展产生重大影响。

盆地金属矿穿透性地球化学勘查模型与案例

[J].近20年来,越来越多的大型金属矿床在盆地内部及其边缘被发现.传统的勘查地球化学方法对盆地及盆山边缘覆盖区无能为力,深穿透地球化学探测技术为解决盆地及其边缘覆盖区找矿难题提供了一种行之有效的手段.文章通过对沉积砂岩盆地铀矿、火山岩盆地银多金属矿、变质岩盖层铜镍矿和沉积盖层金矿开展探测试验,得出:(1)砂岩型铀矿中活动性铀主要以铀酰络阳离子的形式存在,铀酰络阳离子很容易受地下水运动及蒸发蒸腾作用而发生迁移,迁移通道包括砂岩的孔隙、构造裂隙等,到达地表后,铀酰络阳离子易与土壤中带负电的黏土矿物结合而赋存其中,使用微细粒分离和活动态提取两种方法均能圈定矿致异常;(2)火山岩盆地中,与火山岩近乎同期形成的矿床,矿床形成过程中含矿流体携带成矿元素银、金、铜等沿构造裂隙运移,迁移到地表后被土壤中的黏土矿物所吸附,使用土壤活动态测量和微细粒分离测量均能有效圈定已知矿体,异常直接位于矿体上方;(3)变质岩盆地超基性岩体在侵位过程中,岩体与变质岩接触带将产生大量的构造裂隙,因此当流体通过岩体与围岩接触带时,将携带矿体中铜、镍向上迁移至地表,形成环状异常;(4)洛宁盆地金矿成矿过程中,成矿元素金、银等以络合物、纳米级单质或合金等形式通过流体携带顺着构造破碎带向上迁移,地表岩石风化发生成矿元素解离,后期被黄土覆盖,矿体或岩石解离的化合物或纳米颗粒可以穿过黄土孔隙向上迁移至地表,并赋存于表层黄土的细粒级黏土中,因此采用土壤微细粒分离测量可圈出矿致异常.本文根据深穿透地球化学方法应用效果,异常的形态,并结合盖层的特点,成矿元素的存在形式、迁移方式以及在地表的赋存状态,初步建立了盆地金属矿深穿透地球化学勘查模型,为盆地盖层区17

沟系土壤地球化学测量在贵州普晴锑金矿勘查区应用与找矿效果

[J].通过沟系土壤地球化学测量方法在普晴锑金矿勘查区中的实施,确定 各元素异常下限值为Au 7×10~(-9)、Sb 10×10~(-6)、Cu 200×10~(-6)、As 30×10~(-6),发现了一批有价值的地球化学异常,对各元素地球化学异常区的找矿潜力进行分析,结合地层、岩性等有利控矿因素综合评判主成矿元素异 常、元素组合异常圈定4个找矿靶区,确定了各靶区的主要找矿矿种,对各靶区进行了必要的山地工程查证,取得了较好的找矿效果.实践证明沟系土壤地球化学测 量找矿方法在本区是有效的,认识到在当前老矿区外围找矿中成矿元素弱异常、多元素组合弱异常区具有重要找矿意义.在此基础上较系统的总结了沟系土壤地球化 学找矿方法步骤.

内蒙古准苏吉花铜钼矿区土壤地球化学异常特征与评价

[J].内蒙古准苏吉花铜钼矿床为典型的热液脉型矿床,矿区地表土壤中元素含量及异常特征研究表明, 元素在平面上出现明显的分带性,以地表矿化露头为中心,由内向外依次为Mo—Cu—W—Bi带、In—Zn—Ag—Cd带及Pb-As—Sb带,该元素组 合分带与典型中一高温热液矿床中元素分布规律基本一致。利用综合地质累积指数对土壤中主成矿元素Mo与伴生元素Cu、W、In、磷的组合异常进行评价,共 圈出4个找矿靶区,经野外异常查证与工程验证,建议在Ⅰ、Ⅱ号靶区进行深部资源预测工作,对Ⅲ、Ⅳ号靶区开展进一步查证与验证工作,以期在Ⅳ号靶区深部发 现矽卡岩型矿化。本次研究对准苏吉花地区下一步勘查找矿工作的部署与开展具有重要借鉴意义。