作者简介: 徐建宇(1983-),男,2006年毕业于成都理工大学,学士学位,工程师,主要从事地球物理勘查和信息管理工作。Email:xujianyu@igge.cn

作为陆域永冻土区天然气水合物矿藏的盖层,天然气水合物的分布与冻土层密切相关。利用地震方法探测冻土层是该方法寻找天然气水合物的新尝试。青藏高原永冻土区冻土厚度相对较薄,为有效地探测冻土层,需采用小道间距、小炮间距、小偏移距和高覆盖次数的反射地震方法技术。由于松散沉积地层冻结前后的速度差别较大,利用地震速度谱和冻土底界反射波能够可靠地探测冻土层的厚度。对于孔隙度较低的硬岩沉积地层,虽冻结前后的地层速度差别相对较小,但冻结层底界面上下地层的波阻抗差异也会因冻结层的存在使正常反射波组在冻结层底界处出现不连续和扰动,依据地震速度谱和倾斜地层反射波组的扰动不连续可解释冻土层厚度。

As the cover of natural gas hydrate deposits in terrestrial permafrost region,the distribution of natural gas hydrate is closely related to the permafrost.It is a new attempt to find the natural gas hydrate by means of seismic method.In order to detect frozen soil effectively,the authors used the method of seismic reflection with small group distance,small shot interval,small offset and high coverage because the permafrost thickness is relatively thin in permafrost region of the Tibetan Plateau.Due to the large difference between the velocities of unconsolidated sedimentary strata with and without freezing,the thickness of frozen soil layer can be reliably detected by analyzing seismic velocity spectrum and reflections reformed by frozen bottom interface.Although the velocity difference of the strata with and without freezing is relatively small for low porosity hard rock sedimentary strata,the impedance difference between the upper and lower strata of the frozen bottom interface will cause the normal reflections to be disturbed and discontinuous.The thickness of the hard rock sedimentary frozen strata can be explained according to the seismic velocity spectrum and the discontinuous disturbance of the tilted reflections.

青藏高原多年冻土区活动带具备形成天然气水合物的特殊地质条件。首先青藏高原是我国最大的冻土区, 面积多达88× 104 km2, 冻土厚度均大于10 m, 是良好的盖层[1]; 其次, 多年冻土区日均气温低于0 ℃, 年均气温低于-6 ℃, 地表低温既能抑制甲烷的生成, 又可阻止甲烷散逸, 从而形成天然气水合物矿藏; 再次, 研究区存在良好的烃源岩, 具有形成天然气水合物的必要条件。

自2008年我国在祁连山木里永久冻土区首次钻获天然气水合物实物样品[2]后, 为寻找天然气水合物先后在祁连山地区开展了反射地震方法试验研究与勘查工作[3, 4, 5]。几年来的勘查研究成果表明:祁连山木里天然气水合物的形成不但与深部断裂、烃源岩分布有关, 还与冻土层分布及冻土厚度等因素密切相关, 因此, 了解青藏高原冻土层分布及厚度对寻找天然气水合物至关重要。

与极地多年冻土区相比, 我国祁连山冻土区冻土层厚度相对较薄[6], 且地处青藏高原北部, 长期处于古欧亚大陆的边缘活动带, 受构造作用、地形和河流影响明显, 冻土层的厚度在横向上变化较大。在冻土区天然气水合物探测方面, 反射地震虽取得了较好的探测效果[7, 8, 9, 10, 11, 12, 13], 但利用反射地震探测冻土层, 特别是探测硬岩冻土层的试验研究成果鲜见报道。为进一步探测有利于天然气水合物成藏的冻土厚度, 我们分别在祁连山具有松散沉积的哈拉湖地区和硬岩沉积的木里地区开展了高精度地震探测冻土层的试验研究。

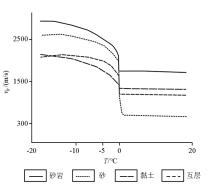

无论是松散岩层或硬岩岩层, 冻结前后的速度和密度都会发生一定的改变。冻结岩石的试验研究结果表明[7], 当温度由正向负通过零点降低时, 速度发生跃变(图1)。在特别潮湿的岩石中, 当温度从0℃变到-5℃至-8℃时, 波速变化特别大, 这是因为充填于岩石空隙中水的波速从1 450 m/s增加到3 600~4 300 m/s(冰)。冻结后, 温度进一步降低, 弹性波速度变化不大。

| 图1 不同岩性介质纵波速度与温度关系曲线(陈成宗, 1990)[7] |

在松散介质中, 砂层的孔隙度最大, 含水最高, 结冻前后速度变化最大, 黏土层的孔隙度最低, 结冻前后速度变化最小, 砂和黏土互层结冻前后速度的变化介于两者之间。在硬岩介质中, 砂岩的孔隙度相对较大, 含水量相对较高, 结冻前后的速度变化远低于松散的砂层; 泥岩的孔隙度相对较低, 结冻前后的速度变化远低于砂岩。不难得出, 松散地层冻结前后的速度变化大于硬岩地层冻结前后的速度变化。

通常情况下, 波速随温度降低的变化取决于冻结温度、岩石的温度(含冰率)、孔隙度和颗粒成分。冰含量增加引起冻结岩石的弹性波速度增加。

一般物体都具有热胀冷缩的属性, 即遇热膨胀, 密度减小, 遇冷收缩, 密度增加。而水的情况比较特殊, 在0~4℃时, 水有一个“ 热缩冷胀” 的特点, 即温度越高, 密度也就越大, 在其余状态下密度随温度的升高而减小。在4℃时密度最大, 低于4℃到0℃变成冰时体积变大, 密度相应变小, 所以冰的密度比水的密度小(密度为1的水结成冰的密度约为0.9)。

在永冻土区, 影响冻结岩石密度的重要因素为充填在岩石空隙中的水份, 由于水结冰后的密度小于水的密度, 由此得出结冻岩石的密度小于非结冻岩石的密度。

地震反射方法探测冻土层的物理前提是冻土层与非冻土层之间的波阻抗差, 结冻前地层的速度相对较低, 密度相对较高, 而结冻后地层的速度相对较高, 密度相对较低, 这种冻结前后介质的速度密度之间的关系削减了两者之间的波阻抗差。反射地震方法能否有效地探测冻土层, 还取决于冻土层的岩性。

在未胶结成岩的松散地层内, 由于地层的孔隙度相对较高, 冻结前后地层的速度差别较大, 而密度差异相对较小, 利用地震方法能够容易探测到冻土层。在胶结成岩的硬岩地层内, 由于地层的孔隙度相对较低, 结冻前后地层的速度差别相对较小, 密度差异也相对较小, 利用地震方法探测冻土层难度较大。

在青藏高原永冻土区冻土层厚度通常小于100 m, 为探测该冻土层, 需采用较小的道间距、偏移距及炮间距。

该试验结合在青海省哈拉湖地区的天然气水合物地震探测开展。

为更好地获得高信噪比高分辨率浅层地震资料, 采用了小道间距、高覆盖次数反射地震数据采集方式。浅层地震反射测量采用1 200道接收, 道间距2 m, 偏移距1 m, 炮间距8 m, 覆盖次数150次, 采用排列中间激发的观测系统, 每道采用6个60 Hz检波器单点组合接收(3串2并)。采用Sercel 428地震数据采集系统, 采样间隔0.5 ms, 记录长度2 s, 记录格式SEG-D, 前放增益12 dB。激发震源为满足探测深度要求的大型车载可控震源。采用该工作方法得到的地震记录如图2a所示。由图2可以看出, 采用可控震源激发, 获得的地震记录信噪比较高, 地震记录上的干扰波主要有:声波、面波和震源干扰波。对该记录进行去噪处理, 得到的记录如图2b所示。在去噪后的记录上, 各种干扰得到了压制, 反射信号的特征更清楚了。

该试验结合在青海省木里地区的天然气水合物地震探测开展。

该地震试验采用单边放炮和排列中间放炮相结合的多次覆盖观测系统, 每个接收点采用60 Hz检波器串以点组合的方式接收。经激发接收试验后, 选取的采集方法如下:2 m道间距, 8 m炮间距, 24次覆盖, 192道接收。激发震源使用炸药, 井深为3~4 m, 激发药量为1.2~2.4 kg。采用的地震数据采集系统为Sercel 428XL有线遥测数字地震仪器, 使用的仪器记录因素为:采样率0.5 ms, 记录长度3 s, 全通频带接收, 采用该工作方法得到的炮集记录如图3a所示, 经去噪处理后得到的记录如图3b所示。

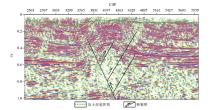

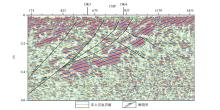

图4为经处理和解释后的部分哈拉湖地震时间剖面, 在该地震剖面上的浅部有一组反射波, 该反射波与正常沉积地层形成的反射波存在穿时现象, 推断该反射波为冻土层底界面形成的。

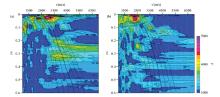

图5表示在该区得到的速度谱, 由此看出, 该速度谱能量团集中, 由该速度谱拾取的速度精度较高。

当松散地层结冻之后, 结冻地层地震波速度明显增大。由图5所示的速度谱看出, 由于表层冻土层的存在, 使得速度谱曲线出现倒转, 即表层速度相对较高, 往下速度相对较低。根据测区地质概况, 认为表层高速能量团是由于冻土层引起的。根据速度谱上的表层高速能量团解释的速度和地震剖面上具有穿时现象的反射波组出现的反射时间, 可解释冻土层的厚度。

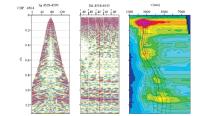

图6为经处理和解释后的木里L1线地震时间剖面的一部分, 在该地震剖面上的浅部有一组连续性较差的反射波, 该反射波在CDP340至小号方向与正常沉积地层形成的倾斜反射波存在穿时现象, 但在大部分地段这种反射波穿时现象不明显。由于冻土层的存在, 使地层界面波阻抗的连续性发生变化, 对应界面的反射波组也发生连续性和产状的变化。

图7a、7b分别表示了DK3和DK4钻孔处的速度谱, 可以看出, 在DK3钻孔25 ms处强能量团对应的叠加速度约3 250 m/s(图7a), 而DK4钻孔10 ms处强能量团对应的叠加速度约2 250 m/s(图7b), 速度谱上的这两个强能量团对应的时间与图6地震剖面上DK3和DK4处解释的冻土层底界面一致。

需要说明的是, 野外地震数据采集恰逢在7月份融冻季节开展, 气温相对较高, 地表出现有约2~3 m厚的冻土融化层。由于地震速度谱上的叠加速度为该冻土层以上的综合速度, 图7速度谱上冻土底界反射波的叠加速度应为冻土层和融化层速度的综合, 当融化层厚度变化不大时, 若高速冻土层厚度较大, 反映的地震叠加速度相对较高, 反之, 若高速冻土层厚度较小, 反映的地震叠加速度相对较低。DK3和DK4钻孔处的速度谱(图7a、7b)上的反射时间与相应的叠加速度均说明在DK3钻孔处冻土层厚度相对较大, 在DK4钻孔处冻土层厚度相对较小。该地震解释结果与钻孔揭示的冻土层厚度吻合。

通过本次试验, 可初步得出以下几点认识:

1)地层冻结前后的纵波速度和密度会发生相应变化, 采用地震方法探测冻土层需具有一定的地球物理前提。由于松散地层冻结前后的速度变化大于硬岩地层冻结前后的纵波速度变化, 理论上, 利用地震方法探测松散沉积地层的冻土层厚度更容易些。

2)采用浅层地震探测技术, 通过分析地震速度谱和研究地震剖面上的反射波穿时现象, 能够对松散沉积地层的冻土层厚度进行有效探测。

3)在硬岩地区, 通过分析地震速度谱和研究地震剖面上的反射波穿时及倾斜反射波组的不连续等现象, 能够对冻土层厚度进行解释。

4)由于冻土层厚度较薄, 为探测该冻土层, 需采用小道间距(≤ 2 m)、小偏移距(≤ 2 m)、小炮间距(≤ 8 m)和较高覆盖次数的高精度反射地震技术。

(本文编辑:叶佩)

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|