作者简介: 刘恒轩(1985-),男,2008年毕业于昆明理工大学,学士学位,工程师,现主要从事矿产勘查工作。Email:315506130@qq.com

满丈岗金矿床是近几年青海省新发现的浅成低温热液型金矿床。在野外工作的基础上,采用光薄片鉴定、化学成分分析、电子探针分析、物相分析等技术手段,查明了该矿床主要具有石英脉型、蚀变凝灰岩型、破碎蚀变岩型3种矿石类型,矿石结构主要有斑状结构、碎裂结构、自形半自形结构、他形粒状结构等,矿石构造主要有块状构造、浸染状构造,次为脉状、网脉状构造等。自然金多以粒间金形式分布,粒度主要集中在0.15~0.074 mm和0.04~0.01 mm两个粒级,其分布率分别为38.99%和42.05%,易单体解离,利于其选矿富集。原矿在磨矿细度-0.074 mm占60.55%时进行尼尔森重选,尾矿进行无氰浸出,最终金总回收率可达98.63%。

Manzhanggang gold deposit is epithermal gold deposit newly discovered in recent years, in Qinghai Province. Based on field work and used of polished thin section identify、chemical composition analysis、electron probing analysis、phase analysis.et al,think of the deposit has quartz veins, altered tuff type, broken altered rock type three ore types. Ore structure have porphyritic texture、cataclastic texture、idiomorphic-hypidiomorphic texture、allotriomorphic-granular texture,and ore structure have massive structure、impregnation structure et al.Natural gold distribution of intergranular gold, granularity concentrated on -0.15+0.074 mm and -0.04+0.01 mm, the distribution law were 38.99% and 42.05%, easy to monomer dissociation and Conducive to its beneficiation enrichment. Used Nelson re-election if ore grinding fineness -0.074 mm when accounting for 60.55%,no cyanide leach to tailings. Finaliy, The total gold recovery rate of 98.63%.

满丈岗金矿位于青海省兴海县境内, 距兴海县50 km, 距省会西宁市280余千米。该地区的区域矿产勘查工作主要始于20世纪70年代, 已取得了较大突破, 先后发现了赛什塘铜矿、铜峪沟铜矿床、索拉沟铜铅锌多金属矿床、鄂拉山口铅锌铜多金属矿床、什多龙铅锌矿床、很琼沟脑铁铜矿床等一批大中型矿床[1, 2, 3]。受以往勘查程度和研究资料所限, 前人对满丈岗金矿床地质特征的认识存在一定的局限性, 对矿石中金的物质组分及赋存状态研究也较为薄弱。笔者在对矿区槽探、钻探、坑道进行详细编录及矿石光薄片观察研究的基础上, 对该区矿石物质组成及金的赋存状态有了更深入的了解, 为提高该矿金的选矿回收率提供了详实资料。

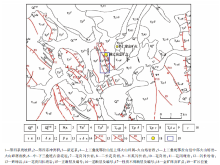

满丈岗金矿的大地构造位置位于鄂拉山叠覆造山带中南缘, 即东昆仑造山带和西秦岭造山带的结合部位[4-6](图1), 成矿区带划分为秦祁昆成矿域, 秦岭成矿省, 鄂拉山华力西— 印支期(Cu、Pb、Zn、Sn、Au、Ag、W、Bi)成矿带之满丈岗印支期(Au、Ag、Cu、Pb、W、Bi)成矿亚带 [7-8]。成矿区带东侧为宗务隆山北缘断裂, 西侧为瓦洪山— 温泉断裂, 南部被东昆仑断裂限制。区域内断裂构造发育, 以NW向、NWW向最发育, 控制着区内地层、岩体的展布。

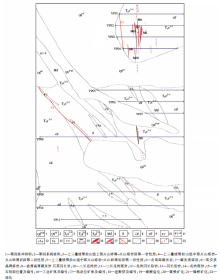

区域内地层主要为三叠系, 局部出露新近系, 第四系分布广泛(图2)。矿区内地层单一, 主要为上三叠统鄂拉山组和第四系。上三叠统鄂拉山组以陆相中酸性火山碎屑岩为主, 局部发育中酸性熔岩, 其中, 中部火山熔岩— 火山碎屑岩段是矿区内主要赋矿层位, 岩性以玻屑晶屑凝灰岩为主, 次为晶屑凝灰岩、流纹质凝灰岩。区内断裂构造发育, 以NW和NNW向两组断裂为主, NNW向断裂为NW向断裂的次级构造, 控制着矿体的展布, 是主要的控矿构造。矿区内中酸性脉岩较发育, 主要为蚀变花岗闪长斑岩脉、花岗斑岩脉、花岗闪长玢岩脉和蚀变闪长玢岩脉等。脉岩规模较小, 一般长10~200 m, 宽 2~30 m, 多集中在断裂构造带内及两侧, 与地层走向基本一致。脉岩的侵入活动为热液活动提供了条件, 对矿体的形成、改造和金的富集十分有利, 是成矿因素之一[9-11]。矿区累计圈定金矿体30条, 其中工业矿体18条, 低品位矿12条。除M1~M4、M9、M10(图3)这 6个矿体地表露头外, 其余均为隐伏盲矿体。

| 图1 兴海县满丈岗地区大地构造单元分区[3] |

矿区内矿化蚀变现象普遍, 围岩蚀变较强, 主要为硅化、碳酸盐化、高岭土化、绢云母化, 多出现在矿脉两侧及其附近。矿床主要有用元素为金, 伴生银, 属典型的银-金建造。而矿体中金的分布很不均匀, 在石英脉型金矿石中常出现高度富集的金“ 窝子” , 形成极高的风暴品位。从以上矿物组合、围岩蚀变等特征分析, 认为该矿床为浅成低温火山热液型金矿床。

工作中对金主要取基本分析样和岩石化探样。基本分析样主要在地表槽探和钻孔中采取, 岩石化探样主要在岩石剖面(见图3)上以及槽探、钻孔中未采集基本分析样的地段采取。槽探采取刻槽法取基本分析样品, 刻槽样规格10 cm× 5 cm; 钻孔中采用1/2劈心法取基本分析样, 基本分析样品长度1~1.2 m。岩石化探样采用连续捡块法获取, 岩石剖面上采样长度5 m, 槽探及钻孔中采样长度3 m, 并对槽探及钻孔中采集的岩石化探样分析结果大于100× 10-9的重新补取了基本分析样。基本分析样采用原子吸收法进行分析, 岩石化探样采用石墨炉原子法进行分析。

矿床主要具有石英脉型、蚀变凝灰岩型、破碎蚀变岩型3种矿石类型。

石英脉型金矿石沿一定的构造裂隙产出, 走向近SN或NNW向, 有石英单脉型、石英复脉型。石英单脉型金矿石以M4矿体为代表, 脉一般宽5~30 cm, 长30~50 m, 最长108 m, 尖灭再现及膨大缩小现象明显, 石英脉中金含量高(40× 10-6~248× 10-6), 明金常见。石英复脉型金矿石以M10矿体为代表, 石英细脉呈复脉状沿裂隙充填, 走向与矿体走向基本一致, 脉宽不等, 一般0.5~3 cm, 最宽10 cm, 脉长一般30~40 m, 最长75 m, 石英脉密集处金品位高, 稀疏处金品位低, 石英细脉中偶见明金。石英脉呈灰白色、烟灰色, 成分以石英为主, 含量约占98%, 绢云母及黄铁矿占2%, 黄铁矿呈星点状分布在石英脉中, 绢云母多呈细小鳞片状及鳞片状集合体分布在石英脉中, 此类型矿石金品位相对较高。

蚀变凝灰岩型金矿石以M1、M2、M3、M5矿体为代表, 多分布在凝灰岩蚀变较强地段, 与围岩界限不清, 呈渐变关系, 矿石一般为灰— 灰白色, 凝灰结构, 块状构造、条带状构造, 硅化强, 局部出现硅质团块及硅质条带, 条带宽2~5 mm, 最宽1 cm, 紧密排列, 金含量最高25.7× 10-6, 最低1.0× 10-6。此类型矿石金品位分布不均匀, 岩(矿)石普遍具绢云母化、黄铁矿化、高岭土化、弱碳酸盐化、绿泥石化等。矿石金品位相对较低。矿体金品位1.33× 10-6~3.67× 10-6。

破碎蚀变岩型金矿石仅见于M9矿体中, 与围岩(凝灰岩)界限较清晰。矿石由断层泥及构造透镜体组成, 构造透镜体一般长3~5 m, 宽10~50 cm, 其长轴方向与挤压方向一致, 具强高岭土化、绢云母化、硅化、黄铁矿化及弱碳酸岩化、褐铁矿化等。矿石裂隙较发育, 并在局部见有沿裂隙充填的石英细脉及方解石脉。矿石金品位一般1.5× 10-6~6.3× 10-6间, 此类型矿石品位中等。

矿石的结构主要有斑状结构、碎裂结构、自形半自形结构、他形粒状结构, 次为包含结构、环边结构、揉皱结构等。

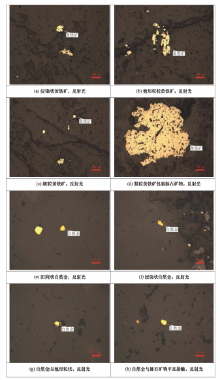

斑状结构:矿石中矿物分为粗细两群, 细粒矿物分布在粗粒矿物周围, 构成斑状结构(图4a)。

碎裂结构:部分矿石中矿物碎裂明显, 构成碎裂结构(图4b)。

自形半自形结构:矿石中部分长石结晶较好, 晶形完整, 构成自形半自形结构(图4c)。

他形粒状结构:黄铁矿等矿物晶形较差, 呈他形粒状结构(图4d)。

矿石的构造主要为块状构造、浸染状构造, 次为脉状、网脉状构造。

块状构造:部分矿石中矿物呈无定向性和分层性, 构成块状构造(图4e)。

浸染状构造:矿石中黄铁矿等矿物呈浸染状分布, 构成浸染状构造(图4f)。

为了初步确定矿石中主要元素组成和有用元素种类, 对钻孔及槽探中所采取的136件原矿样品进行了光谱半定量分析, 见表1。同时对该136件样品选定以下元素进行化学多项分析, 见表2。

从原矿化学多项分析结果可知, 原矿中金含量较高, 是主回收元素, 含银2.77× 10-6, 可综合回收。砷等有害元素含量较低, 对金回收影响不大。

| 表1 满丈岗金矿石原矿光谱半定量分析结果(n=136)% |

| 表2 满丈岗金矿石原矿化学多元素分析结果(n=136) |

本次研究在已查明矿石中矿物组成的基础上, 还采用MLA分析获得矿石中主要矿物成分的含量。MLA是目前世界上最先进的矿物参数自动定量分析系统, 它由一台配有能谱仪的电子扫描电镜和一套工艺矿物学参数分析软件所组成, 通过软件控制实现对矿石进行能谱与背散射图像的采集, 将采集的数据转化为样品的矿物含量、嵌布特征等矿物学参数。各种矿物含量见表3。

| 表3 矿石中主要矿物的相对含量(n=136) % |

金矿石中金属矿物主要有黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿、钛铁矿、闪锌矿、方铅矿、磁黄铁矿等。

黄铁矿是矿石中主要的金属矿物之一, 显微镜观察显示矿石中黄铁矿主要呈浸染状分布(图5a), 多为他形粒状(图5b), 粒度较细(图5c), 粗粒黄铁矿中多包裹脉石矿物(图5d), 对其单体解离有一定的影响。

磁铁矿:多呈它形粒状, 粒径在0.051~0.1 mm之间, 呈浸染状分布。

黄铜矿:是矿石中可见金属硫化物, 典型铜黄色, 呈它形粒状, 粒径多在0.004~0.062 mm之间, 黄铜矿多与黄铁矿、钛铁矿伴生, 零星分布在矿石中, 部分呈尘点散布在脉石中。

钛铁矿:多呈不规则状, 有的交代磁铁矿, 使其呈残留状, 是矿石中常见的金属氧化物; 多呈他形粒状, 树枝状, 长条状, 不规则粒状等, 粒度约为 0.04× 0.03 mm~0.04× 0.1 mm。钛铁矿多与蚀变矿物(如绿泥石、绢云母等)相伴生, 也常与载金矿物石英等相互交代。

闪锌矿:是矿石中可见金属硫化物, 暗灰色, 多呈他形粒状, 粒度细, 呈星点状, 团窝状在局部矿石中分布。

方铅矿:多以麦粒状为主, 另有树枝状、粒状等, 粒度从细粒到粗粒均有, 以中细粒为主, 主要呈浸染状分布在矿石中。

磁黄铁矿:半自形粒状、他形粒状, 粒度中细粒, 以细粒为主, 呈浸染状分布在矿石中。

金矿石中脉石矿物主要为石英、白云母、长石, 次为绢云母、黑云母及少量的绿泥石、方解石等。

石英:在玻-晶屑凝灰岩中, 多为晶屑, 呈各种熔蚀状态, 有的呈棱角状, 部分为火山灰尘脱玻化产物, 呈隐晶 -微粒状; 在石英脉中呈粒状、柱状, 粒径大小悬殊, 彼此紧密镶嵌。

斜长石:为凝灰岩的主要成分之一, 灰白色, 聚片双晶, 易蚀变, 多数变为绢云母和高岭土等, 仅保留了长石的柱状晶形, 粒度以中粗粒为主, 多在0.4× 0.2 mm~0.1× 0.02 mm, 少数有不同程度的高岭土化、绢云母化。

钾长石:含量5%~10%, 肉红色, 浅黄色, 玻璃光样, 多呈短柱状或板状晶形, 自形程度较斜长石差, 粒度也偏小, 以中细粒为主, 多蚀变成高岭土等, 表面污浊, 边缘蚀变强, 中心蚀变相对较弱, 均匀分布在岩(矿)石中。

黑云母:深褐色, 呈中细粒, 细粒、针状, 与隐晶质的石英、绢云母等伴生, 多数黑云母有转变成白云母的趋势, 并且有细小的铁质矿物析出, 仅仅在棱部有黑云母的残余, 另有部分黑云母呈针状、片状等与白云母、绢云母、石英等组成蚀变脉。

绢云母:多分布在矿石中, 其次分布在凝灰岩中, 多呈细小鳞片状, 常常形成鳞片状集合体, 多数绢云母是长石蚀变所致, 可在长石内部看到绢云母细小颗粒, 长石受蚀变强烈完全由绢云母、高岭土等矿物所取代。

白云母:多为片状, 多数白云母是黑云母受热液蚀变褪色形成的, 部分白云母是长石蚀变形成的。常常与绢云母伴生组成细脉填充在矿石裂隙中, 也有呈粒状与石英、长石、绢云母等共同构成凝灰岩的基底。

绿泥石:浅绿色, 多由黑云母等暗色矿物蚀变而成, 与黑云母边缘交代黑云母或者与黑云母组成蚀变脉穿插在岩(矿)石中。

自然金是矿石中主要的有用矿物。为了研究自然金的元素组成, 本次研究对其进行了电子探针分析。分析结果见表4。

| 表4 自然金电子探针分析结果% |

可以看出, 自然金中元素组成变化不大, 主要由Au组成, 含有少量Ag, 其他元素含量很低。Au含量均大于90%, 自然金成色高, 说明成矿流体中Au含量高 自然金成色高, 说明成[14-16]。显微镜观察显示矿石中自然金主要呈团窝状(图5e)、浸染状(图5f)分布。自然金多为他形粒状(图5g), 与脉石矿物平直接触(图5h)。

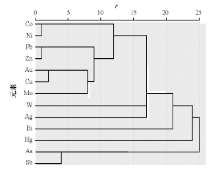

利用SPSS软件对采自区内11条岩石剖面(见图3)上的1 004块岩石样分析结果进行统计, 并进行相关性分析(图6, 表5)。从表中可看出:主成矿元素Au与Cu、Pb、Zn、Co、Ni等元素呈正相关, 而与As、Sb、Hg元素呈负相关。其中相关性最强的元素为Co和Ni, 相关系数为 0.735; 其次为Pb和Zn, 相关系数为0.716; Au、Cu相关系数为0.687; As、Sb相关系数为0.643; 其距离系数均小于5, 表现出较好的亲和性。

| 表5 满丈岗地区岩石化探元素相关系数矩阵(n=1 004) |

为了研究矿石中金的赋存特征, 本次研究分析了金的物相, 分析结果见表6。可以看出, 矿石中金主要以裸露、半裸露的自然金形成存在, 分布率 88.28%。

为了研究矿石中主要矿物的粒度分布特征, 对136件原矿磨矿产品(-0.074 mm占63.67%)的样品进行了MLA分析。分析结果(表7)表明, 矿石中自然金主要分布在0.15~0.074 mm和0.04~0.01 mm两个粒级, 分布率分别为38.99%和42.05%。

根据自然金和其他矿物的嵌布关系, 可将其分为粒间金、裂隙金和包裹金三类[17-19]。本次研究工作对35件光片的金矿物粒度及其嵌布特征进行了统计(表8)。结果显示:金矿物中所有的粗粒金、中粒金、细粒金均为粒间金, 共有88粒, 所占比例约为83.8%; 部分微粒金以裂隙金形式分布在石英的裂隙中, 所占比例约为6.6%, 其余微粒金则是以包体金的形式包裹在石英颗粒中, 约占9.6%。所以, 矿石中的自然金的赋存状态在磨矿工艺中对金的单体裸露与解离有利, 利于选矿[20]。原矿在磨矿细度-0.074 mm占60.55%下进行尼尔森重选, 尾矿进行无氰浸出, 最终金总回收率可达98.63%, 银总回收率61.01%。

| 表6 满丈岗地区自然金物相分析结果(n=11) |

| 表7 满丈岗金矿石主要矿物粒度分布特征(n=136)% |

| 表8 满丈岗金矿物粒度与嵌布特征关系(n=35) |

为了研究矿石中黄铁矿与金的关系, 分析了黄铁矿单矿物中的金含量, 分析结果见表9。分析结果显示黄铁矿中金含量为91.8× 10-6, 占矿石中金总量的16.71%。从另一方面也说明矿石中金主要以单体金的形式存在。

| 表9 黄铁矿中金分析结果(n=35) |

1) 主成矿元素Au与Cu、Pb、Zn、Co、Ni等元素呈正相关, 而与As、Sb、Hg元素呈负相关, 与Cu相关系数达0.687。

2) 满丈岗矿区金矿石中金属矿物主要有黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿、钛铁矿、闪锌矿、方铅矿、磁黄铁矿等。脉石矿物主要为石英、白云母、长石, 次为绢云母、黑云母及少量的绿泥石、方解石等。主要有用元素为金, 伴生银可综合利用回收, 有害元素砷等含量低。

3) 矿石中金主要以裸露、半裸露的自然金形成存在。自然金主要由Au组成, 含有少量Ag, 其他元素含量很低。自然金成色高, 说明成矿流体中Au含量高。

4) 金矿物主要分布在0.15~0.074 mm和0.04~0.01 mm两个粒级, 其分布率分别为38.99%和42.05%。嵌布特征以粒间金为主, 所占比例约为83.8%, 利于单体裸露与解离有利, 矿石总体利于选冶, 金综合回收率可达98.63%。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|