作者简介: 蒋永臻(1968-),男,化探高级工程师,1991年毕业于长春地质学院,1999年获中国地质大学(武汉)地球探测与信息技术专业硕士学位,长期从事野外一线化探及矿产勘查工作。

赞比亚Mwombezhi地区具有较好的找矿前景。在该区铜钴矿预查找矿中,圈出了两处土壤地球化学异常,选择重点地段投入激电测量、槽探和钻探等方法手段进行异常查证,结果表明,异常为矿化引起,斜长角闪片岩为含矿层,并圈定了10条铜矿(化)体;结合土壤地球化学异常、激电视频散率异常分布以及区域地层分布特征,推断了两个长达数千米呈北东向展布的含矿层。土壤Cu、Co异常可以有效地反映铜(钴)矿化体的存在,证明土壤地球化学测量方法适用于当地景观条件,且准确有效、经济快速,可在赞比亚乃至中南部非洲同类地区铜钴找矿中推广使用。

Prospecting potential is good in Mwombezhi area of Zambia.Two geochemical anomalies were delineated in the pre-searching of copper-cobalt ores in this area.IP measuring,trenching and drilling means were applied to verifying anomalies in some key sections.The results show that the anomalies are caused by mineralization,and the plagioclasite hornblende schist is the ore-bearing bed.Ten orebodies were delineated.Combined with the soil geochemical anomalies,IP anomalies and stratigraphic distribution,the authors infer that there exist thousands of meters of ore-bearing bed.The Cu-Co geochemical anomalies can effectively reflect the presence of copper and cobalt mineralized bodies.The soil geochemical survey method is proved to be applicable to the local landscape conditions.It is shown that the application of soil geochemical survey method to local landscape conditions is accurate,effective and rapid,and can be popularized and applied to Cu-Co prospecting in Zambia and some similar areas in central and southern Africa.

赞比亚共和国地处非洲中南部, 为内陆国家, 其铜蕴藏量约占世界铜总蕴藏量的4%, 素有“ 铜矿之国” 之称; 钴是铜的伴生矿, 居世界第二位。Mwombezhi地区位于赞比亚西北省北部。西北省经20世纪50年代中期到近年地质勘查, 陆续发现了Kalumola、Mwombezhi、Nyunga、Shilenda、Lubwe、Lumuwana等30余处铜多金属矿床, 它们基本上沿西北省几个片麻岩穹隆周边产出与分布[1,2,3,4,5]。为了响应国家“ 走出去” 战略, 辽宁省有色地质局勘查总院在赞比亚西北省Mwombezhi地区的105 km2范围开展铜钴矿预查, 以期获得该区有利的找矿远景成果。

预查区位于Lufilian弧近中心, Wmombezhi花岗片麻岩穹隆的北西缘。区域地层主要为下部基底杂岩, 上覆Katanga超群变质沉积岩, 其上被全新世沉积的各种地表沉积物所覆盖。基底杂岩为一套深变质片麻岩、片岩, 总体呈NE— SW向展布, 预查区内未分布, 大面积分布于预查区东部外围。

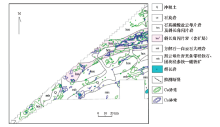

预查区主要地层为Katanga超群, 包括上Roan组中部层位黑云母片岩、上部层位方解石— 白云石大理岩和Kundelugu组石英— 碳酸盐— 黑云母片岩、斜长— 角闪片岩、石英岩, 总体走向NE, 倾向NW(图1)。

Mwombezhi穹隆区总体呈E-N-E向延伸, 经历了至少3次Lufilian变形事件[6]。McGregor认为穹隆具有很长的构造运动历史, 早期由Roan沉积阶段开始, 各阶段接续运动, 直至前第三纪结束[7]。第一期形成等倾斜相似褶皱和尖顶褶皱; 第二期为该区主导变形期, 包括走向SN、轴面倾向西的褶皱, 并出现倒转— 平卧— 紧闭褶皱; 第三期为NW向平行— 紧闭褶皱, 常见轴面弯曲, 一般向西倾伏。该区域主体断裂为NW向, 伴随着褶皱变形而形成了大量的逆断层。区内有3处小型角闪石岩、辉长岩体, 为太古代基底杂岩组成部分。

预查区位于中南部非洲大陆内部, 属加丹加高原区, 区内地形较平坦, 植被发育, 一般海拔为1 320~1 520 m, 属热带高原气候, 全年分三季, 5~8月为干凉季, 9~10月为干热季, 11月至翌年4月为温湿季, 全年雨量集中在温湿季, 年降雨量约1 400 m[8,9,10,11,12]。该区是Mwombezhi河的发源区, 一、二级小型水系十分发育。地貌依据下伏岩石类型不同而变化, 出现低矮圆丘、丘陵、崎岖不平的陡峭小丘、平缓起伏的地表、山脊等, 由强淋滤、含沙高原土壤所覆盖。雨季水量大, 甚至泛滥形成涝原, 至干季, 潜水位急剧下降。在这种潜水面变化大的条件下, 极强的风化作用形成了区内极为发育的土壤层, 厚度一般几米至十几米, 最大甚至几十米。由于地形平坦, 土壤层基本属于原地风化堆积形成, 水平迁移距离一般较小; 垂向上由强淋滤、含沙、中粒、红色向深部过渡为砖红壤, 土壤层的分层特征为:A层厚度较小, 一般< 30 cm, 有机质成分较少; B层极发育, 厚度大; 地表或浅挖根本不能见到C层。特殊的气候、地形、植被特征, 形成了特殊的土壤发育特征, 因此预查区开展土壤测量的地球化学条件优越。借鉴前人开展的土壤地球化学测量经验, 5~10 月为少雨季节, 是土壤地球化学测量的最佳野外采样时段, 土壤样品的采样深度在30 cm 左右即可具有代表性[9,11,12]。

区内1∶ 25 000 土壤地球化学测量按照250 m× 50 m网度, 采集样品7 236件[12]。为提高样品的代表性, 在采样点周围10 m范围内采集3~5 个样品组成一个样品。河漫滩、沼泽区可弃点。采样深度一般30~50 cm, 采样介质为残— 坡积土壤B层细粒物质。采样时间为7~9月份, 土壤层干燥, 因此选择采样现场直接过筛的方法。筛取粒级为40目不锈钢筛, 质量大于150 g。

对异常查证所施工的探槽, 按10 cm为间距进行了打块取样, 按2 m组合成1个样采集原岩样品, 共计355件。

根据项目需要、前人工作成果[8,9,10,11]及经济高效的原则, 选择测试元素为Cu、Co、As, 其中Cu、Co采用电感耦合等离子体质谱分析(检出限1× 10-6), As采用原子荧光光谱分析(检出限0.5× 10-6)。

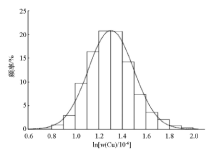

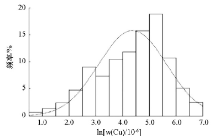

土壤样品分析数据统计结果表明, 该区土壤Cu平均含量14.83× 10-6, 低于全球(土壤)平均含量(20~25)× 1 [16] , 局部出现富集, Cu最高含量达590× 10-6。元素含量分布近似服从对数单峰正态分布型式(图2)。

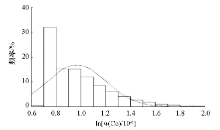

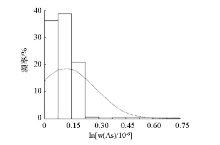

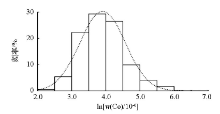

Co平均含量为8.48× 10-6, 局部出现与Cu伴生的相对富集, 最高含量可达124× 10-6; As平均含量1.14× 10-6。Co、As元素含量分布近似服从对数单峰正态分布型式(图3、图4)。

统计结果表明, 土壤Cu、Co呈正相关, As与 Cu没有明显的相关性, 结合As的含量分布型式, 认为As对该地区Cu、Co找矿指示意义不大。

| 表1 Mwombezhi地区土壤元素含量相关系数 |

355件岩石样品统计表明, Cu平均含量152.6× 10-6, 最高含量大于1 000× 10-6; Co平均含量64.6× 10-6, 最高含量大于1 000× 10-6。和土壤介质中相同, Cu、Co含量分布近似服从对数单峰正态分布型式(图5、图6), 二者相关系数0.219, 呈正相关。

4.3.1 背景值及异常下限的确定

采用迭代剔除法确定元素异常下限 [16,17,18,19] , 步骤为:计算全区各元素原始数据的平均值(X0)和标准偏差(S0); 按X0-3S0≤ X≤ X0+3S0条件对特高值和特低值进行剔除, 获得一个新数据集; 计算新数据集散的均值(X1)和标准偏差(S1); 按X1-3S1≤ X≤ X1+3S1条件对新数据集中的特高值与特低值进行剔除, 获得新数据集[13,14,15] ; 如此重复, 直到所有离群点数据全部剔除为止; 计算新数据集的平均值(Xi)和(Si), 则Xi作为背景值C0, Xi+nSi(n 根据情况选为1.5 或2、3)作为异常下限Ca。笔者选n=2, 由此, 得到异常下限及指标特征(表2)。

| 表2 Mwombezhi地区土壤元素含量统计特征 |

4.3.2 地球化学异常圈定

利用MapGIS软件“ DTM分析” 功能, 选择泛克立格法对数据进行标准网格化, 以元素异常下限为起始, 1、2、3倍异常下限值为级次划分异常界限, 自动绘制等值线, 再结合地质资料进行合理修编。结合元素的相关性, 为突出异常分布的规律性, 采用的 Cu和Co异常下限分别为30× 10-6和15× 10-6。

Cu异常主要由两部分组成(图1), 东北部异常呈NEE向分布, 异常中心明显, 强度较高, Cu异常最高含量为590× 10-6, 面积12 km2。另一位于西南角的异常呈NE向分布, 异常中心明显, 强度较高, Cu异常最高含量为245× 10-6, 面积4 km2。

Co异常主要呈NE、NW以及EW向带状展布, 异常浓集中心明显, 与Cu异常吻合。Co异常最高含量为124× 10-6, 面积约16 km2。

根据异常元素的套合程度、异常规模等特点, 区内较好的异常为北部Cu-Co组合异常(表3)。异常主要分布在Kundelungu组片岩中。

| 表3 Mwombezhi地区北部区异常特征 |

4.3.3 异常查证

为验证土壤地球化学测量方法的有效性和准确性, 对北部异常区开展了查证工作(图7)。由于区内表层土壤覆盖较厚, 地表基本未见露岩, 因此选择投入激电测量、槽探揭露和深部钻探等工作。

选择异常高值点附近布置探槽, 揭露岩性为斜长角闪片岩, 中厚层与薄层互层产出, 沿岩石裂隙面或层理面铁锰染发育, 局部地段见磁铁矿层, 并于磁铁矿层上部发现含铜(钴)矿化层。布置钻孔进行深部验证, 含矿层位产状稳定, 走向延长和倾向沿深均有一定规模, 矿化品位较弱并有局部相对富集的特征。

通过矿(化)体初步圈连, 圈定了10条铜矿(化)体。矿化主要赋存于上Katanga超群Kundelungu组斜长角闪片岩中。以矿(化)体空间展布、产状、规模以及品位变化等特征, 结合土壤地球化学异常、激电视频散率异常分布以及区域地层分布特征, 推断了两个长达数千米呈北东向展布的含矿层。

土壤Cu、Co地球化学异常能较好地反映铜矿(化)体存在, 局域高强度地球化学异常可以明确指示找矿靶位, 表明土壤地球化学测量方法适用于赞比亚西北省的地球化学景观条件。

在铜钴矿预查阶段, 分析测试选择Cu、Co主成矿元素, 在缩短分析周期又不失找矿效果的前提下, 提高了经济效益。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|