作者简介: 李双喜(1987-),男,助理工程师,硕士研究生,2015年毕业于中国地质科学院,主要从事地质—地球物理综合找矿研究。Email: lshuangxi@163.com

南京地质调查中心于2007~2015年间在宁芜北部南门头地区开展了大量的物探测量和地质工作,为长江中下游深部找矿提供了找矿经验和方法指导。南门头地区物探资料的解释存在一定多解性,在分析物性数据的基础上,对南门头地区的重磁异常数据进行了一定的处理和解释,总结了引起重力异常的主要因素,并对本区岩体、火山岩、隐爆角砾岩筒、古火山通道的分布及断裂特征有了新的认识。在验证钻孔的控制下,结合重磁剖面、CR法与CSAMT法剖面特征、钻孔测井曲线特征,对本区深部地质结构有了整体的认识。通过对电法、重磁异常的二次解释及对以往取得的资料进行的综合分析,丰富了物探异常解释的经验,对于长江中下游深部找矿方法技术的研究及应用具有一定的指导意义。

During the period of 2007~2015, lots of geological and geophysical survey work was carried out in Nanmentou area located in the north of Ningwu basin. On such a basis, researchers provided experience and advice for guiding deep ore prospecting in Yangtze Region. There are multiple solutions of geophysical data interpretation in the process of research. In the project implementation process, some drill holes which were designed according to the comprehensive anomalies (especially the geophysical anomalies) produced prominent effects, but some failed to show satisfactory results. The work to sum up the experience of failure and success of the arrangement of drilling is very important. On the basis of analyzing the petrophysical data of different lithologies in this area, the gravity and magnetic data were processed and interpreted, the factors causing gravity and magnetic anomalies were summarized, and a new view for distinguishing rock masses, volcanic rocks, exploration breccia pipes, volcanic channels and the distribution of fractures in this area was set up. In this paper, according to the characteristics of the CR and CSAMT electrical profiles, gravity and magnetic anomalies, as well as drill hole curves (physical and logging), the authors summed up geophysical anomalies, and the results have reinforced the understanding of the deep geological structures in this area and enriched the geophysical anomaly interpretation experience. Through the study of second time interpretation of electrical prospecting and gravity and magnetic anomalies and a comprehensive analysis of the previous data, the experience in geophysical interpretation has been enriched, which may have some directive significance for the application of exploration technology to the prospecting for deep deposits in Yangtze Region.

当前, 我国大多数地区的矿产资源平均探测深度为350 m, 此外, 还有约1/3 的陆地浅覆盖区和特殊景观地域没有进行勘察或者勘察程度很低[1, 2]。20 世纪 70 年代开始, 许多国家相继实施了一系列关于岩石圈深部结构的的研究, 如欧洲的“ 大陆地壳深地震反射” [3], 美国的“ 地球探测计划” 等[4]。2008年至2012年, 国土资源部组织实施了国家地壳探测工程“ 深部探测技术与实验研究专项” (SinoProbe), 通过技术创新与进步[1], 初步建立了岩石圈深部探测技术方法体系[5, 6]。

南门头地区是中国地质调查局地质矿产调查专项“ 长江中下游地区深部矿勘查方法技术示范” 项目在宁芜盆地北部选取的一个勘查示范区, 以期寻找玢岩型铁矿和热液脉状铜金矿, 并通过重、磁测量、CR法剖面、CSAMT剖面测量、钻孔验证等一系列工作为长江中下游深部找矿建立一套完整的勘查方法示范体系。

南门头地区物探资料的获取和研究过程中, 由于仪器、测量误差、人类活动干扰、复杂的地质条件等各种因素的影响, 物探资料解释中存在一定的多解性。作为火山岩覆盖区, 地质构造复杂, 加上岩石蚀变以及地下介质不均匀性等因素, 干扰异常和矿致异常往往难以区分, 如何排除上述干扰, 识别有效的地球物理信息, 是本区深部找矿面临的重要课题。

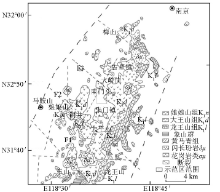

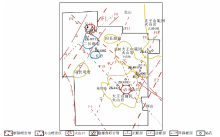

宁芜盆地是中生代形成的继承式断陷盆地。区内出露地层有三叠系中统周冲村组(T2z)白云质灰岩, 其次为侏罗系中、下统象山群(J1-2xn)砂岩。中生代火山岩广泛发育, 分别为龙王山、大王山、姑山和娘娘山旋回这4个旋回[7]。次火山岩体受区域性北北东向构造及喷发裂隙带所控制, 以浅成— 超浅成侵入体为主, 主要有安山玢岩、闪长玢岩、粗安斑岩、粗面斑岩、英安斑岩及假白榴石响岩等。姑山和娘娘山旋回岩浆侵入作用在区内还形成了大量花岗岩类, 主要呈隐伏岩体产于盆地深部, 在盆地中部和北部地区局部出露地表[8]。区内火山岩、次火山岩与围岩接触部位热液蚀变和热变质现象普遍发育, 与铁、铜、硫矿化关系密切[9, 10], 宁芜地区地质构造简图, 见图 1。

本区断裂主要有:NNE向基底断裂, 制约了宁芜火山岩盆地的构造演化, 断裂性质为左行剪切; NW向断裂以右行剪切作用为主, 其与NNE向断裂的交汇部位, 往往是构造的薄弱区, 是火山— 岩浆作用、成矿作用的有利部位; 近EW向断裂主要表现为右行剪切, 姑山和娘娘山旋回发育的花岗岩类主要受这组断裂控制[11, 12]。

南门头地区主要为第四系覆盖, 仅在测区西部出露有姑山组地层, 钻孔中见大王山组和龙王山组。测区东部毗邻吉山— 朱门断裂喷发带内的朱门— 皇姑山火山喷发区。喷发区内的千里村火山穹窿岩性主要为大王山旋回的辉石闪长玢岩; 蒋门山岩体主要为大王山旋回的辉石安山玢岩; 此外还有以大王山旋回二长花岗斑岩为主的施山岩体。西南部的姑山— 娘娘山火山喷发区侵入岩主要为姑山火山旋回的粗安斑岩、二长岩、二长斑岩与石英二长斑岩。安德门— 娘娘山断裂喷发带通过本区, 为北东向走向, 喷发带内见吴庄隐爆角砾岩筒。此外, 测区栗树附近, 见煌斑岩类的脉岩, 见图2。

研究区内断裂发育, 测区东部的朱门— 皇姑山喷发区沿NNE向吉山— 朱门推测隐伏(基底)大断裂发育, 有大量闪长玢岩、安山玢岩出现。岩体普遍受一组北西断裂错动。NW向的安德门— 娘娘山隐伏大断裂控制了龙王山— 娘娘山旋回岩浆活动; 沿断裂发育有多条次级北西向至北北西向的小断层, 为断续分布的环状断层, 沿断层有二长岩脉侵入。此外, 测区北东部见一条NE向的逆断层(小山岘— 大塘村东断层), 倾角约70° , 长5.5 km, 地层不连续, 切割粗安斑岩(见图2)。

南门头地区位于宁芜复式向斜的核部, 被早白垩系上统火山岩覆盖, 向斜总体轴向30° 。测区东南端见韩村“ M” 形复式褶皱, 为姑山组下段组成的两背一向的小褶皱。

本区岩石物性特征资料主要来源于收集和实测, 宁芜地区主要地层、岩浆岩与常见金属矿物参数统计结果见表1、2。

| 表1 宁芜北部主要地层与岩浆岩实测物性数据统计 |

1.2.1 南门头地区岩石密度及磁性特征

早白垩世火山岩系与其下部中三叠世— 侏罗纪沉积岩系, 在物性特征方面有明显的差别。沉积岩一般无磁, 显示为平缓低磁场特征。西横山组、象山群(北象山组)、黄马青组均为陆源碎屑沉积岩, 总体呈现较低的密度(2.50~2.70)× 103 kg/m3、极低磁((2~20)× 10-5SI, 0~10× 10-3 A/M)的特点。周冲村组大理岩因接触变质, 密度较大。较厚的第四系往往会引起重力低异常。当密度较高的基岩局部隆起时, 可以引起局部剩余重力高, 反之, 则会引起局部重力低。

本区火山岩磁性很不均匀, 平均值较低(微磁), 各类磁性参数变化较大(微磁— 中等磁性)。自下而上, 从老到新, 龙王山组、大王山组、姑山组岩石密度和磁性有逐渐下降的趋势。其中娘娘山旋回的平均密度值最小为2.41× 103 kg/m3, 龙王山旋回最大, 为2.67× 103 kg/m3。粗安岩较安山岩K、Na成分增加, Fe、Mg含量降低, 总体上密度、磁性均有所下降。大王山旋回的辉石闪长玢岩, 角闪安山玢岩等为中等磁性; 姑山旋回的粗安斑岩为中等磁性。次火山岩经磁铁矿化后, 磁性明显增强。

不同侵入岩磁性相差很大, 强至几千10-5 SI(自测井结果), 弱至微磁, 无磁。本区侵入岩中的闪长岩密度最大, 为2.73× 103 kg/m3; 闪长岩与安山岩同属钙碱性系列岩类, 矿物成分与化学成分相似, 从物性参数统计结果看, 同为高密度、高磁, 都可以引起重高、磁高异常。姑山旋回的正长岩及二长岩为中酸性侵入岩类, 暗色矿物含量较低, 总体表现为较低的密度、磁性。

一般的热液蚀变(尤其是高岭土化)使得原岩密度明显降低。硅化、矽卡岩化使原岩密度值略有增大。铁矿化一般使原岩密度值增大, 如磁铁矿矿石的密度可达3.5× 103 kg/m3, 磁性也较强, 与围岩有较大的密度和磁性差异, 往往形成重力高和磁高异常。[15]

1.2.2 南门头地区岩石电性特征

西横山组、北象山组、黄马青组均为陆源碎屑沉积岩, 电阻率总体较低。火山岩中火山碎屑岩电阻率较低; 火山熔岩电阻率较高。沉凝灰岩及火山喷发间歇期形成的沉积产物表现为较低的磁性、低密度、低阻的物性特征。各类侵入岩电阻率(平均)大小依次为正长岩> 闪长岩> 二长岩> 闪长玢岩。火山碎屑岩、火山熔岩与侵入岩极化率都不高, 范围为0~4%, 多数为2%。矿石极化率则都在10%之上。黄铁矿化及含炭地层普遍具高极化特征, 是激电测量的主要干扰因素。构造破碎带岩石由于孔隙度明显增加, 且连通性好, 通常会形成一个明显的低密度、低阻带; 若岩石裂隙不发育, 且伴随强烈硅化或碳酸盐化, 将会导致电阻率明显升高。

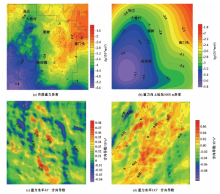

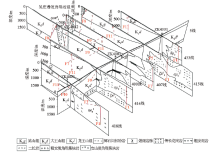

本区布格重力值范围为(-5.54~1.55)× 10-5 m/s2, 整体呈北东向展布, 从西南到东北增大的趋势; 向上延拓后, 重力场表现为北东、西南两个高低值中心, 见图 3。本区中部和西南部浅部广泛分布有姑山组地层(密度约为(2.66~2.72)× 103 kg/m3), 东部与北东部分布的大王山组地层, 密度范围约为((2.72~2.78)× 103 kg/m3), 之间的密度差异(约0.04× 103 kg/m3)可能造成了由西南至北东重力场由低到高的趋势。布格重力45° 和135° 方向的水平导数重力异常图来看, 北东向和北西向异常较为显著, 形态复杂, 反映测区的构造特征以北东向和北西向为主, 异常特征主要表现为狭长的条带状异常。F1是本区基底大断裂, 沿F1发育的安德门— 娘娘山断裂喷发带的边界在135° 方向求导图上表现为明显的带状异常。由于求导后的重力异常仍由地质体走向、断裂规模、第四系覆盖厚度、干扰等多种因素影响, 通过复杂的异常来判断次级断裂具有相当的难度。

匹配滤波后, 区域场表现为西南低值、北东高值和中间值梯度带。根据剩余布格重力异常(图 4b)划分出G1~G5高值与G6~G8低值异常, 反映了本区浅部不同岩性火山岩、次火山岩与岩浆岩的分布。推断G1、G2、G3为高密度的大王山组火山岩导致, 结合本区钻孔验证, G3异常可能为古火山通道中充填的安山质熔岩引起, G4、G5可能为局部闪长玢岩类次火山岩体。北西部的断裂喷发带在剩余异常上表现为条带状低值区, G6、G7低值异常为(石英)二长(斑)岩引起, G8低值异常对应为吴庄隐爆角砾岩筒, 可能由岩筒中充填的低密度的侵入岩类、较厚的第四系引起。

Δ T化极磁异常值在-200~600 nT之间(图5), 磁异常多由拉长的椭圆状异常组成, 为独立的正负值异常, 或呈正负值相伴的“ 8” 字形异常, 主要由火山岩、岩体引起。最高值在测区北西部, 值为1 603 nT, 正磁异常形态为近似椭圆状, 两侧有拉长的条带状负异常, 与本区断裂喷发带中的吴庄隐爆角砾岩筒相对应, 推测此处含有磁铁矿化的角砾岩。安德门— 娘娘山断裂喷发带在图 5d上表现为两侧有两组北东向分布的不规则条带状低值异常。上延100m后的磁异常表现为4个明显的高值异常(T1~T4), 其中T1、T2对应本区东部的火山岩喷发区, T3对应北西部的断裂喷发带, T4对应于本区西南部的娘娘山火山口的北东区。与重力求导异常类似, 求导后的磁异常, 北东向和北西向组成的菱形构造格架特征反映较为明显。娘娘山— 安德门断裂喷发带在水平135° 导数图上的异常较重力异常弱, 仅在吴庄爆发角砾岩筒附近表现为正负相间的组合异常。同样, 通过求导后的磁异常来判断规模较小的次级断裂效果并不理想。

根据重磁数据处理与解释, 推断了南门头地区火山岩的分布状态及断裂构造特征(图 6), 主要为北东向的正断层和北西向的平移断层。G3高值异常可能为古火山通道引起。G6为吴庄隐爆角砾岩筒, G4、G5、G7、G8可能为中基性— 中酸性侵入岩的隆起。由于密度较大、磁性较强的大王山旋回的火山岩主要分布在测区东部、北东部, 密度、磁性相对较小的姑山组旋回火山岩主要分布在测区西部, 而中部小荷塘— 庙下、陆郞镇区域的大王山旋回火山岩分布区, 因上部覆盖了较厚的孤山组地层(由钻孔揭露), 因此仅表现为局部的重力高(G2、G3), 而并无磁异常, 而北东部的大岭岗大王山旋回火山岩对应局部重力高G1与局部磁力高T1。G4、G5局部高重力对应的局部磁高异常, 可能分布有闪长玢岩体。测区西南部T4局部大范围磁力高异常, 对应的局部重力高, 结合实际调查, 可能为白头山姑山旋回火山喷发形成的古火山机构的地形、山貌及火山地层在地表隆升所引起, 此处存在闪长玢岩的可能性并不大。

3.1.1 典型测线重磁剖面特征与电法解释推断

15线为北东东向剖面(图7), 布格重力异常值由西南向东北有升高的趋势。磁测Δ T、Δ T化极在水平测线0~400 m表现为低值, 上延100 m后异常消失; 测线3 600 m处磁异常有骤降的趋势, 对应重力相对低值, 可能由断裂F5引起。

CR法电磁电阻率ρ ω 整体表现为似层状, 从地表向下0~600 m表现为低阻, ρ ω < 400 Ω · m; 600~900 m为高低阻过渡带, ρ ω 约为400 ~900 Ω · m, 900~1 100 m表现为高阻, ρ ω 范围约为900~1 300 Ω · m, 高阻层极大值异常主要分布在测线东北端, 异常面积大、可圈闭, 可能由正长岩类引起。

15线CSAMT法电阻率呈中低阻或中高阻互层的特征, 地表向下0~400 m整体表现为低阻或中阻特征, 值约为60~900 Ω · m, 400~600 m有一个明显的电性分界面, 界面从西南至东北有下降的趋势; 地下600~2 000 m为高阻层, 电阻率范围约6 000~15 000 Ω · m。

视极化率(mS)高值异常主要分布在地下600~-1 200 m, 异常形态多表现为圈闭的“ 椭圆状” 或“ 哑铃状” , 极大值约为13%~16%。

3.1.2 CR法与CSAMT综合特征

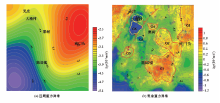

CR法综合特征见图8, 导电性参数(ρ ω 、ρ S)从浅到深电阻率基本上呈“ 低阻— 中阻— 高阻-中阻” 的变化特征。高极化异常赋存空间主要位于剖面中部(600~1 100 m), 对应ρ ω 、ρ S为中阻或高阻, 重磁特征一般为重磁同高区。本区东部、北东部大王山旋回形成的密度、磁性和电阻率值均较大的岩浆岩引起了重磁电同高的综合异常特征。中生代火山活动中心与外围, 构造裂隙发育, 经广泛的热液蚀变与矿化, 形成了具有高极化率特征的黄铁矿化、黄铜矿化等。

由CR法各参数异常看, 电阻率对岩体分布、大的电性层反应较好; 视充电率mS对矿(化)体反应灵敏; 各剖面上时间常数τ S、频率相关系数CS总体变化不大, 剖面形态难以反映地层特征, 在钻孔揭示的矿化段, τ S中等, 在1~2 s之间, 频率相关系数CS较低, 一般小于0.5。由本区见矿的CR法剖面分析, 本区有一定品位的矿致异常CR法特征为:mS异常幅值较高(> 9%), 异常形态完整或规模较大; ρ S相对较低, 或处于低阻向高阻的过渡带; τ S中等, CS中等或较低, 即“ 高mS、低ρ S、中等τ S、低CS” 特征, 并且处于重磁同高异常(或有利成矿部位)上。

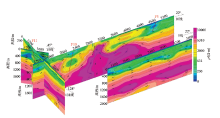

CSAMT法测线综合剖面(图 9)中高阻层对应的岩性主要为大王山组的侵入岩(闪长玢岩、安山玢岩)、致密的熔岩(辉石安山岩或角闪安山岩)或姑山旋回的侵入岩(正长岩、石英二长岩体等)。在深度约400~600 m处普遍有一明显的电性分界面, 10线电性分界面起伏较大, 隆起位置对应剩余重力高值异常, 推断该处存在古火山通道, 两侧的陡坡即为沿火山口周围分布的熔岩或火山碎屑岩。已知断裂F5在CSAMT视电阻率二维反演断面图上有明显的低阻显示, 除此之外, 新推断了两条断裂F10(10线)、F11(418线)。

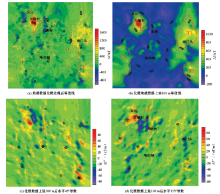

ZK4001孔顶部主要为粘土、砂土; 之下为姑山组下段到大王山组中段的岩层, 1 173~1 303.27 m为正长花岗岩。钻孔综合柱状图见图 10。钻孔岩石蚀变主要为青磐岩化, 地表向下0~700 m的范围蚀变强烈。钻孔浅部见两层镜铁矿化、两层黄铜矿化和一段磁铁矿化。ZK4001 在800~1 173 m表现为高磁化率, 表明深部弱蚀变区的安山岩类具有一定磁性, 而浅部火山岩由于蚀变较强, 磁性较弱。正长花率岗岩磁化整体较低。由地表至下, 电阻率有由“ 低阻” — “ 中阻” — “ 高阻” — “ 中阻” — “ 高阻” 变化的趋势。极化率物性曲线在300~900 m表现为高极化率(5%~20%), 主要由黄铁矿化引起。黄铜矿化虽然同样可以引起高极化率异常, 但由于埋深较深, 厚度较浅, 可能并不能形成明显的CR法视充电率异常。

通过综合分析, 得到南门头地区地质结构特征, 见图 11。本区北东部钻孔(ZK4001、ZK4331、ZK4031)深部, 约1 100 m以下, 均见一套中酸性侵入岩, 岩性为正长花岗岩、石英二长岩, 推断为姑山旋回后期侵入, 该类岩体在CR法剖面表现为高阻, 低极化特征, 其上部分布有高极化体。该类岩体密较低, 如果岩体侵位较浅, 厚度较大, 在重力剖面和平面上往往表现为重力低值(如ZK4071)。此外, 东侧的钻孔在深度500~800 m的大王山组中段见脉状的安山玢岩或闪长玢岩脉侵入, 厚度1~6 m不等, 与周围岩性或为侵入接触, 或为渐变过渡。本区东侧分布有大片的辉石安山玢岩、角闪安山玢岩、闪长玢岩组成的蒋门山岩体, 围岩为大王山旋回火山岩, 岩体与熔岩间常为渐变关系, 内部见有二长花岗岩(姑山旋回)侵入体, 闪长玢岩脉为东部大的岩体沿着断裂破碎带、层间应力薄弱带侵入的岩枝。吴庄隐爆角砾岩筒的推断是结合前人的地质认识与本次物探资料获得, 其中可能充填了后期的中酸性的火山岩和爆发相的角砾岩、集块岩类, 角砾岩可能发生磁铁矿化。本区深部地质结构的推断是在7个钻孔(深度近1 000 m)的控制下, 结合本区地质构造图、基岩地质图及物探资料进行的推断, 对深部地层分布及构造特征的推断具一定参考性。然而由于物探资料的多解性, 加上可参考的钻孔数量偏少, 局部地区深部地质结构的认识可能存在一定的偏差。

笔者通过对南门头地区近年来工作获得的物性、重磁、电法、钻孔及测井等资料进行了综合分析, 得到了以下结论:

1) 本区东侧大王山旋回和西侧姑山旋回的火山岩及次火山岩, 因岩浆岩密度不同, 引起了重力东高西低的异常特征。古火山通道中心因环状构造在平面上往往表现为圆形或似圆形的重力高值异常, 本区东侧的G3高值异常可能为古火山通道引起、G6由吴庄隐爆角砾岩筒引起。本区主要存在两组不同方向的断裂构造。处理后的重磁数据异常图可以较好地对之进行识别。重磁异常图对一些地质现象的识别大致类同, 但亦有区别。

2) CR法电阻率的特征主要与本区火山岩及侵入岩的类型、分布特征、火山机构等有关, 且对应不同的重磁剖面特征。高极化率异常主要对应黄铁矿化、黄铜矿化, 但两者难以区分; 又因黄铁矿化在本区更为常见, 甚至为高极化异常的主要因素, 也是CR法异常判别最大的干扰因素。CR法因算法等因素, 异常形态复杂, 与地质体并非一一对应关系, 只代表多金属矿(化)体聚集的中心位置和深度范围, 其形态、边界、厚度与实际矿层有较大差别, 解释时应予考虑。本区总结的 “ 高mS、低ρ S、中等τ S、低CS” , 处于重磁同高异常(或有利成矿部位)的矿致异常具有一定的指导性, 但使用时应因地制宜、综合分析, 并且应充分考虑各种干扰因素。

3) CSAMT法电阻率剖面形态能较好地反映岩浆岩的分布特征, 且与本区剩余重力高值异常有很好的对应性。因火山岩地区火山机构的分布, 电阻率界面可能存在局部的隆起异常, 可能对应了古火山通道形态, 如ZK4181附近推断的古火山口。具一定规模的断裂在CSAMT反演断面图上有明显的低阻显示, 因铜矿化的发育与古火山喷发区的断裂特征密切相关, 可以此作为找矿的间接标志。

4) 从钻孔验证情况来看, 本区从地表至下依次为第四系、姑山组的中下段、大王山组的中下段和龙王山组的上段, 主要为各个旋回的喷出岩和或火山碎屑岩和火山间歇期的沉积岩, 各类岩性变化较大。蚀变主要为青磐石化、碳酸盐化、钾化和硅化。矿化主要为细脉、浸染状黄铜矿化、磁铁矿化与镜铁矿化。从测井(或)物性曲线特征来看, 高磁化率异常主要为大王山组下段的灰黑色安山岩类; 电阻率曲线在浅部表现为低阻, 高阻主要分布在地下600~1 000 m, 可能由蚀变较弱的安山岩或中酸性侵入岩所致; 引起极化率高值异常的主要因素为黄铁矿化, 黄铜矿化。

5) 在深部找矿过程中, 物探异常往往作为指导钻孔布置的依据, 而验证后的二次解释往往被忽略。笔者通过对南京地质调查中心在南门头开展的深部矿勘查方法示范工作, 对本区的物探资料进行了系统的再分析, 这些工作对于宁芜地区火山岩覆盖区深部找矿具有一定的指导意义。地质找矿应该是一个不断认识、验证、再解释的过程, 通过不断地总结和再认识, 不断地修正地质— 找矿模型和理论, 对今后深部矿产的勘查工作, 具有深远的意义。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|