作者简介: 白德胜(1968-),男,河南巩义人,高级工程师,从事地质勘查工作。Email:baidh1968@163.com

为研究小秦岭南部小河岩体周边的含矿性,选择1∶50 000水系沉积物8-乙3 Ag、W、Bi异常、中元古界小河岩体与中元古界官道口群接触带F1断裂开展了地质、物探及化探综合勘查。土壤测量发现了张吉口1-甲3 Ag、Au、Sb、Zn、Pb、As、Co、Cu、Mo、Bi综合异常,各元素套合较好,异常面积大、强度高;其中Ag异常最高值大于20 ppm,具有清晰的三级浓度分带和较强的浓集中心。激电测深预测F1断裂向深部延伸,地表槽探工程在F1构造蚀变带1-甲3异常区发现银矿体,钻孔资料证实深部存在厚大的银铅锌矿体。该矿床的发现实现了小河岩体南缘的找矿突破,也是化探、物探、地质等综合勘查方法应用的典型实例。

In order to study the ore-potential of the area around the Xiaohe rock body in southern Xiaoqinling, the authors chose 1∶50 000 8-Yi 3AgWBi stream sediment anomaly, Meso-Proterozoic Xiaohe rock body and F1 fault at the contact zone of Meso-Proterozoic Buandaokou Group to conduct geological, geophysical and geochemical integrated exploration. Soil survey led to the discovery of the Zhangjikou 1-Jia 3 Ag Au Sb Zn Pb As Co Cu Mo B composite anomaly characterized by relatively good element combination, large anomaly area and high intensity, in which the highest value of Ag is higher than 20×10-6, with distinct three-grade concentration zoning and relatively strong concentration center; IP sounding predicted that F1 fault extends downward, surface trenching discovered a silver orebody at 1-Jia 3 anomaly in F1 structural alteration zone, and drilling revealed the existence of a thick and large Ag-Pb-Zn orebody. The discovery of this ore deposit has realized the ore-prospecting breakthrough at the southern edge of Xiaohe rock body, and also serves as a typical example of the application of the geological, geophysical and geochemical integrated exploration.

小秦岭金矿田是河南省最重要的金多金属成矿区, 长期以来, 投入了大量资金、人力、技术开展地质找矿, 发现了一大批大中型金矿床, 并对区域地质特征、矿床特征、成矿规律、区域资源潜力进行了全方位的研究, 科研成果显著。小河岩体时代属中元古代, 北以小河断裂与豫西小秦岭金多金属成矿带为界, 南与中元古界管道口群接触。目前小秦岭金矿田南部边界的小河断裂地质特征及含矿性研究工作正在开展, 而小河断裂以南以及小河岩体周边的地质找矿工作投入相对较少, 至今未有较大找矿突破。通过地、物、化综合勘查技术, 在小河岩体南接触带构造蚀变带中发现了有价值的银多金属矿体, 取得了区域地质找矿工作的新突破, 为该区地质找矿工作提供了新思路。本文即是该区地质勘查工作取得的最新找矿成果之一。

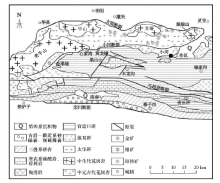

豫西小河岩体南缘区域上处于华北陆块南缘, 位于豫陕交界小秦岭南部朱阳镇一带(图1), 地层区划属华北地层区豫西— 豫东南分区内的卢氏— 明港小区。该区具有明显的地台型基底和盖层二元结构, 基底由太古宇太华群构成, 具多期次、深层次强烈变质变形的特点, 盖层由中— 新元古界、古生界地层组成, 以浅层次的脆性变形为主。大地构造位置属秦岭东西向复杂构造带的东段, 区域成矿条件极为有利。区内岩浆活动以晋宁、燕山两期最为发育, 其中燕山期中酸性小侵入体与内生金属矿产的形成关系较为密切。

小秦岭地区主要矿产为金, 次为铅、锌、钼、石墨、铁矿、水晶等, 为区域重要的成矿带, 小秦岭南部相邻的小河岩体及其以南尚未发现有价值的金属矿产资源, 综合分析区域地球化学资料, 研究区处于规模较大的金、银富集区, 可达地壳丰度值的1~8倍, 具备金、银矿床形成的物源条件。

研究区整体上位于NEE向向斜的北翼, 地层单斜产出, 倾向南, 主要出露地层为中元古界官道口群高山河组、龙家园组及寒武系、第四系等[1, 2]。高山河组、龙家园组分布于向斜北翼, 寒武系分布于向斜核部。其中高山河组(Pt2g)出露在研究区的东部及西南部, 为一套滨海相陆源碎屑沉积组合, 不整合超覆于小河二长花岗岩之上[3]; 龙家园组(Pt2l)出露在研究区的东南部, 以燧石条带(纹)细晶白云岩及中厚层状细晶白云岩为主, 下与高山河组呈假整合接触; 区内寒武系主要出露于研究区西南部, 主要为馒头组, 为一套灰— 灰紫色泥质粉砂岩夹少量白云岩或灰岩薄层, 上部与其他地层为沉积不整合或断层接触。

研究区范围内岩浆岩主要为小河二长花岗岩, 属元古宙[3, 4], 在研究区北部、西北部大面积出露, 花岗岩体边部常见太古宇片麻岩俘虏体, 岩体内部发育有后期的花岗伟晶岩、花岗斑岩、闪长岩等脉体。

研究区断裂构造较为发育, 按其走向主要可分为近东西向(F1的东段)、北东向(F1的西段、F2)和北西向(F4、F5、F6)三组断裂, 其中规模较大的断裂构造为F1, 其他断层规模较小。这些断层组合将区内地层切割成不规则地质块体。

断层F1下盘为二长花岗岩, 上盘为中元古界地层。地质填图工作发现沿F1断层普遍发育蚀变带, 北东段蚀变带较宽, 向西南端有变窄现象。F1断层所处的位置及蚀变带的存在为矿体的形成提供了有利条件。

据张登堂等[5]的研究资料, 研究区处于区域银异常区, 同时1∶ 50 000水系沉积物8-乙3 Ag、W、Bi异常[6]分布在研究区西南部。根据化探异常特征及研究区构造特征, 土壤地球化学测量布置在研究区的西南部、中东部两个区块。矿区西南区块以查证8-乙3 Ag、W、Bi异常, 了解断裂构造含矿性为目的。该异常区长轴呈北东向, 大致沿F1、F2断裂分布, 因此采用100 m× 40 m的规则测网布设测线, 测线大致垂直异常长轴及主构造线F1, 方向为北西向。中东部区块以调查F1断裂带内各金属元素分布和富集情况, 以及隐伏矿体存在的可能性为目的, 因此垂直F1断裂带走向布设土壤地球化学剖面, 方向为北西向, 剖面线间距200 m, 点距20 m。一般采取距地表15~50 cm深处的B层或B+C层土壤中的细粒物质, 干燥后用60目不锈钢筛充分过筛, 筛下物质作为样品。共采集土壤样品1 860件, 分析Au、Ag、Ba、As、Sb、Bi、Pb、Zn、Cu、W、Mo、Co共12种元素。

据各样品的可靠分析结果, 运用表1中的指标, 分析元素的表生地球化学分布、分配特征, 并利用计算方法逐步剔除大于3倍离差的分析值, 最终得到各元素特征值, 并确定异常下限(表2)。

| 表1 豫西小河岩体元素地球化学数据变异程度及浓集程度级别划分 |

| 表2 豫西小河岩体南缘元素特征值 |

由表2可知, 区域上元素含量呈低背景特征, 但研究区内Ag、As、Sb、Pb、W、Bi的平均含量不仅高于区域背景值, 还高于克拉克值, 呈高背景特征。从变化系数和浓集比率分析, 除Ba外, 其他元素均呈富集、强富集特征, 其中Ag、Au、W呈强富集、极强分异特征, Sb、Pb、Mo呈强富集、强分异特征, 因此这6种元素富集成矿的可能性较大; As、Cu、Zn、Co、Bi呈富集、强富集特征, 但其分布特征为分异— 不均匀, 仅为高背景状态, 成矿可能性不大; 而Ba的富集程度仅为背景特征, 其成矿可能性更小。

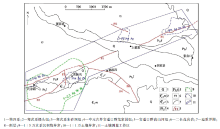

按表2中的异常下限圈定各元素的异常范围, 以主成矿元素的异常范围为基础, 把在平面上分布相近的异常划分为一个综合异常, 大致划分出4个综合异常(图2):张吉口北约1km处的1-甲3 Ag、Au、Sb、Zn、Pb、As、Co、Cu、Mo、Bi综合异常; 上董寨西北侧2-丙3 Au、Ag、Pb、Cu、Mo、Bi综合异常; 郭板沟一带3-丁3 Au、Ag、Zn、As、W、Bi、Sb、Cu综合异常; 司家路一带4-乙3 Ag、Sb、Pb、Zn、As、Mo综合异常。现将1-甲3和4-乙3两异常的具体特征论述如下。

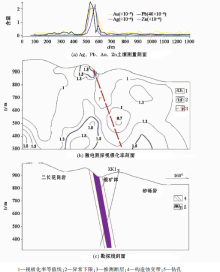

3.2.1 1-甲3 Ag、Sb、Pb、Zn、Au、As、Cu、Mo、Co、Bi综合异常该异常分布于工作区的中东部, 张吉口北约 1 km 处, 大致呈椭圆状, 长轴近东西向展布。异常范围长约1 000 m, 宽约350 m, 面积约0.3 km2。异常剖析如图3所示。

综合异常元素组成比较复杂, 各元素套合关系较好, 其中Ag、Sb、Pb、Au、Zn为主要异常元素, 其异常面积大、强度高, 尤其是Ag异常强度较高, 最高异常值大于20× 10-6, 均具有清晰的三级浓度分带和较强的浓集中心; As、Cu、Mo也有较好的异常显示; Co、Bi有较弱的异常显示。各异常特征值详见表3。

| 表3 张吉口1-甲3 Ag、Sb、Pb、Zn、Au综合异常特征值 |

异常的组成元素主要为前缘、中部元素, 异常强度高、浓集中心明显、套合关系好, 且展布范围与F1构造蚀变带的北东段分布位置相吻合, 具有较好的找矿前景, 经实地查证为所致异常。

3.2.2 4-乙3 Ag、Sb、Zn、Pb、As、Mo综合异常

该异常分布于研究区的西南边缘, 司家路一带, 大致呈条带状NEE向展布, 西南边因工作区限制, 异常未封闭。异常范围长约700 m, 宽约200 m, 面积约0.22 km2, 其剖析图如图4所示。

该综合异常元素组成稍简单, 各元素套合关系较好, 其中Ag、Sb为主要异常元素, 异常面积较大、强度较高, 最高异常值分别为2.84× 10-6和 7.52× 10-6, 均具有清晰的浓度分带和较强的浓集中心; Pb、Zn、As在该区也有较好的异常显示; Mo有较弱的异常显示。异常特征值见表4。

| 表4 司家路1-乙3 Ag Sb Zn Pb As Mo综合异常特征值 |

异常的组成元素主要为前缘、中部元素, 其展布范围与F1旁侧的蚀变带分布位置相吻合, 处于岩体与地层的接触带上, 与张吉口1-甲3综合异常特征相似, 分析认为该异常区有较好的找矿前景, 深部有可能发现隐伏矿(化)体。

总之, 根据元素在土壤中的地球化学特征, Ag、Au、W的分散、富集特征最强, 最有富集成矿的可能。经查证研究区内1-甲3异常区(张吉口北)、 4-乙3异常区(司家路)均为成矿作用所致的异常, 且异常组成均以前缘元素、中部元素为主, 显示较好的找矿前景。

激电中梯、激电测深测量以张吉口北边的1-甲3 Ag、Au、Sb异常区为目标, 目的是探测F1断裂和引起异常的矿(化)体特征及其深部延伸情况。本次物探工作使用的仪器由WDZ-10整流电源变压器(含平衡负载控制器)、WDA-1超级数字直流电法仪以及掌上电脑组成, 采集参数为:供电电流I, 一次电位Δ U, 视电阻率ρ s, 视极化率M1~M6, 偏离度R, 半衰时Th, 衰减度D, 综合参数Zp。

激电中梯供电电极AB采用铁电极, AB专用线; 测量电极MN采用专制不极化电极, 被覆线。电极距选择ABmax=1 200 m, 电极排列方向为A.M.N.B, MN=40 m 。全区统一装置类型, 供电电源为发电机, 供电线为被覆线, 供电电极AB各采用4根铁电极。本次工作方式为双向短脉冲, 其供电单脉冲选择为8 s。

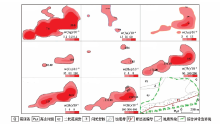

通过测量数据处理, 获得激电异常如图5所示。共划分出2个异常, 编号为JZ1、JZ2, 其总体分布特征为:异常呈椭圆形, 带状, 大部分走向为WS至EN向, 部分EW向, 梯度变化明显, 有浓集中心, 其中JZ2异常与化探异常相吻合, 推测为矿(化)体引起的可能性较大, 是寻找铅锌银等多金属矿的有利部位, 具进一步工作价值。

需要说明的是, 激电中梯异常与化探异常展布方向不一致, 可能的原因是:激电异常的影响因素比较复杂, 如地形、岩性、岩石的破碎程度等; 激电异常下限的选择, 如果选择1.2%, 则与化探异常的展布方向更接近了。

电极距一般选择ABmax/2=600 m, 采用温纳装置, 电极排列方向为A.M.N.B, 供电周期选择为8 s。最小电极距应保证电测深曲线有明显的前支渐近线, 最大供电极距根据矿区中具有代表性的电测深曲线确定, 以能获得完整的电测深曲线尾支, 满足解释推断的需要为原则。通过测量数据处理获得极化率M1剖面如图6所示。

断层F1两侧存在等值线高低梯度变化带, 800号点下方为高极化体, 虽对应化探Co、Sb异常, 但不对应中梯异常, 结合物性砂岩的“ 高阻、高极化” 特性, 推测可能为砂岩引起的异常, 不具找矿意义。

500号点地表异常形态明显, 根据物性构造蚀变岩的“ 相对高阻、高极化” 推测为构造蚀变岩引起的异常。标高600 m的下方对应中梯JZ2异常, 也与化探Ag、Zn、Pb异常吻合, 推测为有利成矿区段, 具找矿意义。

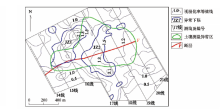

根据张吉口土壤化探成果, 通过地表地质调查, 发现张吉口1-甲3 Ag、Sb、Pb、Zn、Au、As、Cu、Mo、Co、Bi综合异常与F1断裂的分布基本吻合, 沿F1断裂发育数十米宽的蚀变带, 蚀变主要为硅化、绢云母化, 综合分析认为成矿条件较好。地表探槽发现了银矿体, 矿体厚度17 m, 平均品位44× 10-6。依据地表工程中矿体产状, 结合物探极电测深成果, 布置了钻探工程, 钻孔见矿情况与物化探、地表工程相吻合(图6)。土壤测量剖面在450~600 m之间, Pb、Zn、Ag、Au形成了明显的高值区(图6a); 激电测深剖面对应位置为激电测深推测的断裂带, 该断裂带向南倾, 倾角约70° , 并向下延伸(图6b)。地表探槽工程揭露断裂构造蚀变带位置与土壤剖面测量成果一致。设计钻孔倾向340° , 倾角80° , 断裂构造蚀变带位于孔深290~410 m(图6c), 带内岩性为断层泥、构造角砾岩、硅化碎裂岩, 局部方铅矿化、闪锌矿化强烈。经化验银铅锌矿体位于175~320 m, 分为4层。Ag矿体沿倾向延深约320 m, 主矿体真厚度18 m, 平均含量265× 10-6, 同时伴生Pb、Zn, Pb含量为(0.04~1.93)× 10-2, Zn含量(0.01~3.35)× 10-2, Pb、Zn含量和Ag含量大致成正比关系。

同时司家路4-乙3异常区地表工程揭露到类似张吉口矿化特征的银矿化体。

张吉口银铅锌矿体以及司家路银矿化体均处于小河岩体与中元古界管道口群接触带附近的F1断裂构造带中, 初步判断F1断裂构造带具备较好的找矿潜力。

1) 张吉口1-甲3 Ag、Au、Sb、Zn、Pb、As、Co、Cu、Mo、Bi综合异常, 是以前缘、中部元素为主的异常, 异常面积大、强度高, 其中Ag异常最高值大于20× 10-6, 具有清晰的三级浓度分带和较强的浓集中心, 各元素套合关系较好。

2) 激电中梯和激电测深成果验证了地表土壤化探异常, 推断断裂构造带的深部延伸及倾向, 为钻探工作提供了信息。

3) 地表工程发现F1断裂构造蚀变带并在其中发现厚大的银矿体; 依据物化探及地表资料部署的钻孔发现了银铅锌矿体, 矿体厚度稳定。

4) 本区银铅锌矿化带的发现, 是地、物、化综合找矿方法在具体找矿实践中的成功实例, 是豫西中元古界小河岩体南缘首次发现银多金属矿, 是区域地质找矿工作的新突破。因此, 加强对小河岩体及其周边的研究, 尤其是物化探资料的研究, 对区域地质找矿工作具有重要意义。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|