作者简介: 奚小环(1949-),男,中国地质调查局,教授级高级工程师,主要从事地球化学调查与评价工作。QQ:1265914227

“十二五”期间(2011~2015年)勘查地球化学以全国区域化探与多目标区域地球化学调查为主导,实行高密度的大数据、大信息综合集成运作,在资源与环境各方面继续取得显著成果,产生广泛影响力和重要经济社会效益,成为地质工作最具活力的领域。已经逐步建立以调查为基础,以理论为指导,融合资源与环境为一体的现代勘查地球化学发展总体框架与科学体系。矿产资源领域以全国区域化探为基础,成矿地球化学理论为指导,建立调查体系、理论体系、评价体系与方法体系。生态环境领域以全国多目标区域地球化学调查为基础,生态地球化学理论为指导,建立调查体系、理论体系、评价体系、预警体系、修复体系及方法体系。这是学科发展成熟的标志。本文简要论述勘查地球化学框架体系的构成、内涵及相互关联等。与此相关,提出若干新思想与新概念,以供讨论。

Geochemical exploration is dominated by regional geochemical exploration and multi-objective regional geochemical survey, carried out integrated operation of high-density large data, large information, and obtained remarkable achievements in the aspects of resources and environment during '12th Five-Year Plan'(2011-2015).These achievements have produced extensive influence and important economic and social benefit, and hence exploration geochemistry has become the most active field in geological work. The general framework and scientific system of modern exploration geochemistry have been gradually established with the investigation as the basis, the theory as the guidance and the integration of resources and environment into one body. In the ecological field, the investigation system, theoretical system, evaluation system, pre-warning system, restoration system and method system have been established with the nationwide multi-purpose regional geochemical survey as the basis and the ecological geochemical theory as the guidance. All these achievements mark the maturity of the discipline. This paper describes in brief the composition, connotation and interconnection of the exploration geochemistry framework and system. In addition, some new thinking and new concepts related to this field are put forward for discussion.

“ 十二五” 期间(2011~2015年), 勘查地球化学围绕国土资源部中国地质调查局总体规划部署, 以国家公益性、基础性地质调查为主体, 坚持资源与环境并重方针, 在全国持续开展区域化探与多目标区域地球化学调查, 实行高密度的大数据、大信息综合集成运作, 以地球系统科学为指导实现地球化学调查评价与学科理论研究深度融合, 在矿产资源、土地规划、生态环境、农业经济、全球变化及基础地质等各方面取得显著成果, 对国家与地方各层面产生广泛影响力和重要经济社会效益。与此同时, 经过长期调查实践与应用研究, 逐步建立现代勘查地球化学发展的总体框架与科学体系, 从整体高度把握勘查地球化学的发展方向。

在矿产资源方面, “ 十二五” 期间主要由国家地质大调查专项安排和完成的化探工作如表1所示, 其中区域化探(1∶ 25万)为482 563 km2, 普查化探(1∶ 5万)为718 664.08 km2, 详查化探(> 1∶ 5万)为7 185.34 km2, 总计完成工作量1 208 412.4 km2。表2为各五年计划完成工作量对比情况。由表3看出, “ 十二五” 期间区域、普查与详查化探工作量比例关系为39.9∶ 59.5∶ 0.6, 与以往相比, 区域化探工作量大幅度减少, 而普查化探大幅增长, 详查化探持平。回顾历史, 地质工作在“ 六五” — “ 九五” 期间基本按照计划经济模式部署, 显示在区域化探基础上依次开展普查与详查化探工作, 各项工作比例关系具有较为平稳的计划经济特点[1]。“ 十五” 以后国家地质工作明确基础性、公益性定位, 应更加注重区域性地质调查工作, 形成以区域化探为主, 普查化探为辅, 而详查化探转入商业化运作的格局。

| 表1“ 十二五” 期间(2011~2015年)化探工作量 |

| 表2 各五年计划(1981~2015年)化探工作量 |

| 表3 各五年计划(1981~2015年)化探工作量比例关系 |

“ 十二五” 期间化探发现各类异常19 157处, 经检查、验证发现各类矿产1 267处(表4), 发现、检查及验证异常数较高于历年(表5), 这与普查化探大量投入有关, 而见矿率略低(表6), 表明我国找矿难度日益增大, 而调查与评价也存在方法技术问题。

| 表4 “ 十二五” 期间(2011~2015年)化探发现、检查、验证与见矿异常数 |

| 表5 各五年计划(1981~2015年)化探发现、检查、验证与见矿异常数 |

| 表6 各五年计划(1981~2015年)化探检查/发现、验证/检查与见矿数/(检查+验证异常数)比值% |

“ 十二五” 期间化探发现各类矿产均较以往显著增长, 其中有色金属矿产达563处, 占 45.1%。贵金属矿产241处, 占19.3%(表7、表8)。各省区找矿成果中具有大型超大型矿床远景的重要发现见表9。其中青海格尔木市夏日哈木铜镍矿, 新疆和田县火烧云铅锌矿, 甘肃玉门市刘家河、瓜州县国宝山、肃北县白头山铷矿及阿克塞县余石山铌钽矿稀有矿床等新类型、新矿种发现具有重大现实意义与科学意义。

| 表7 “ 十二五” 期间(2011~2015年)化探发现各类矿产数 |

| 表8 各五年计划(1981~2015年)化探发现各类矿产数 |

| 表9 “ 十二五” 期间(2011~2015年)发现大型及具有大型远景矿产统计 |

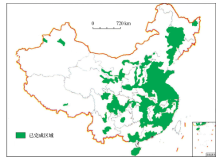

在生态环境方面, “ 十二五” 期间继续推进全国多目标区域地球化学调查工作, 共计完成调查面积382 130 km2, 全国累计完成198.2万km2, 调查面积具体分布地区见图1。比较各五年计划完成工作量情况, 各省区总体进度趋缓, 省区间完成调查面积差距较大(表10), 其中东部与中部省份较快于西部地区(表11), 华北、华东及中南较快于其他大区(表12)。调查进度不均衡与启动这项工作时首先关注环境问题突出的东、中部经济发达地区有关。近年来更加注重全面评价和开发优质土地资源, 特别是包括西部在内的广大贫困地区富含有益组分的土地资源, 调查工作应逐步向这些地区倾斜。在全国多目标区域地球化学调查基础上, 各省区为促进地区经济社会发展, 进一步开展土地质量地球化学普查与详查工作。不同尺度调查工作量如表13所示。

| 表10 全国各省区、直辖市多目标区域地球化学调查面积完成工作量(1999~2015年)万km2 |

| 表11 全国东部、中部与西部多目标区域地球化学调查面积完成工作量(1999~2015年) |

| 表12 全国各大区多目标区域地球化学调查面积完成工作量(1999~2015年) |

| 表13 各五年计划((1999~2015年)土地质量地球化学调查工作量 |

全国多目标区域地球化学调查工作按照规范要求, 野外调查工作质量优秀, 样品分析质量符合精度指标, 各省区、大区及全国地球化学图实现无缝拼接, 陆续出版国家多目标区域地球化学图集, 为全国各地区经济社会发展提供重要的大数据量的国情资料, 积极服务生态文明建设与国土规划管理, 在地学乃至自然科学领域取得世界瞩目的成就。按照国土资源部关于建立土地数量、质量、生态“ 三位一体” 保护要求, 通过土地质量地球化学调查与评价, 支撑耕地保护与开发利用, 提高耕地质量水平, 保障耕地生态系统[2]。推动土地资源高效合理利用, 积极开发富硒土地资源, 大力发展生态农业, 壮大绿色产业和低碳经济, 在广西、湖北、湖南、福建、四川、青海、山东、浙江、河南、海南、宁夏、江西、黑龙江、河北、新疆、陕西及乌蒙山区等省区取得丰硕成果, 创造经济社会效益每年数以千亿计, 促使土地由资源、资产向资本转换, 为国家因地制宜开展扶贫攻坚走出新路[2]。推动土地重金属与有机污染物整治, 参与国家“ 土壤污染防治行动计划” (土十条)制定, 承担有关各项任务, 采取积极有效措施, 对长三角、珠三角及湘江流域等全国重点地区[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]与重点城市群[18, 19, 20, 21]开展土壤污染调查评价、治理修复与监测预警, 保障土地生态安全与农产品质量。国家对土壤污染防治问题极为重视, 第十二届全国人大环资委

于2014年4月25日听取全国多目标区域地球化学调查关于土地污染情况汇报, 给予高度评价。国土资源部中国地质调查局于2015年发布《中国耕地地球化学调查报告》, 表明全国土地质量地球化学状况总体是好的, 达到国家优良级水平的占调查总面积91.8%, 其中发现绿色富硒耕地5 244万亩, 引导优质土地资源开发利用。存在主要问题为:中度与重度重金属污染比例占2.5%, 主要分布在中东部较发达地区及西南岩溶区, 东北平原、闽粤琼、青藏及西北地区土壤有机碳约20年间分别下降达21.9%、16.0%、13.3%与10.5%, 南方耕地酸化和北方耕地碱化趋势明显, 引起各方面高度关注。地球化学调查工作从土地资源与土地质量两大方面进行科学评价, 对国家自然资源资产管理和生态环境保护发挥重要作用。

在多目标区域地球化学调查基础上, 建立全国土壤第一环境与第二环境地球化学背景值和基准值系列参数, 建立全国土壤碳密度系列参数, 促进土壤碳密度、碳储量、碳循环与全球变化研究, 推进全球、区域与局部生态地球化学理论研究与应用评价全面深入开展。同时为基础科学研究积累大量精密数据资料, 深化土壤学、环境学、生态学、生物学、地质学等领域科学研究与应用实践。

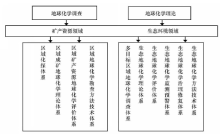

勘查地球化学紧密联系国家经济社会发展实际和现代科技进步前沿, 推动资源与环境领域科学发展, 由单目标走向多目标, 由区域调查走向地球系统评价, 运用科学理论指导调查实践, 按照地球化学发展规律从建立数据库信息平台、完善方法理论系统走向更高层次的科学体系建设, 逐步形成以大数据大信息为基础的, 由科学体系构建的总体框架(图2)。这是科学门类和专业领域发展成熟的标志。勘查地球化学总体框架将地球化学调查与地球化学理论放在首要地位, 涵盖矿产资源与生态环境两大领域, 用以确立未来勘查地球化学全面发展的主导思想与战略蓝图。

地球化学调查与地球化学理论位于总体框架的顶层, 意即建立以地球化学调查为基础, 以地球化学理论为指导的科学体系, 总领资源与环境领域地球化学工作的各个方面和全部过程。地质工作的任务性质决定总体框架必须以地球化学调查为基础, 实施大数据战略, 为经济社会发展提供资源与环境地球化学信息资料及相关图件。必须以地球化学理论为指导, 也就是所提供的地球化学数据资料不仅是高质量高精度的, 而且应该是经过缜密科学研究的能够推动经济社会发展和解决重大科学问题的系统化与知识化的应用成果。这既表明调查体系与理论体系的内在联系, 即地球化学调查必须以科学理论为指导, 科学理论必须建立在大规模地球化学调查基础上, 研究解决地球化学调查发现的关系经济社会发展的重要科学问题。同时, 也表明地质工作服务社会公众的职责所在。

总体框架站在地质事业长远发展高度, 将矿产资源与生态环境两大领域作为调查体系与理论体系主导下的具有深刻内在关系的不可或缺的重要方面, 即矿产资源开发必须遵循生态环境准则, 生态环境研究必须解决资源开发过程污染防治与修复问题, 使资源与环境有机联系和相向互动, 形成相辅相成的良性发展局面, 避免资源开发从促进人类文明发展的积极因素异化为消极因素。总体框架将现代生态环境领域与传统矿产资源领域相结合, 纳入地球化学发展框架体系, 是地质工作理念的重大进步和地质调查领域的整体延伸, 使现代地质工作真正进入全面的科学的发展阶段。

总体框架科学体系是具有层次性结构的既相互区别又紧密联系的整体。矿产资源方面, 以区域化探为基础, 以成矿地球化学理论为指导, 以地球化学勘查方法技术为支撑, 建立全国矿产资源地球化学评价体系。生态环境方面, 以多目标区域地球化学调查为基础, 以生态地球化学理论为指导, 以生态地球化学方法技术为支撑, 建立全国生态环境地球化学评价体系、监测预警体系及治理修复体系。

总体框架是基于当前地球化学工作实际形成的科学体系。随着经济社会发展与科技进步, 还会不断丰富延伸各体系的内涵, 拓展建立新的系统。总体框架还应包括基础地质领域, 研究基础地质重要地球化学问题。这里没有专门列入, 而是主张结合地球化学调查发现的重大资源与环境问题进行基础地质研究, 如将壳幔地球化学、深部地球化学、构造地球化学、岩石地球化学、矿物地球化学、微量元素地球化学、同位素地球化学、表生地球化学及地球化学热力学动力学等融入成矿地球化学与生态地球化学理论体系, 使基础地质研究更加具有针对性, 在解决经济社会发展重要科学问题过程中建立地球化学基础理论研究体系。

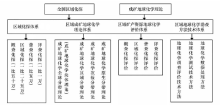

矿产资源领域科学体系以全国区域化探为基础, 成矿地球化学理论为指导, 建立调查体系、理论体系、评价体系与方法体系(图3)。

区域化探属于全国性基础地质调查工作, 对国土面积进行全覆盖, 因而以区域化探为主体建立调查体系。概查化探仅限于布置在人类难以进入的西藏冈底斯、新疆西昆仑、云南三江等特别险峻的高山峡谷地带, 是局部性的, 作为区域化探的组成部分列入调查体系。区域化探的主要任务是掌握全国成矿元素地球化学宏观分布特征, 确定地质矿产勘查的战略方向, 在有利地区开展普查化探与详查化探, 取得地质找矿突破。从区域、普查到详查是矿产资源调查必须遵循的循序渐进的工作程序, 也是我们由战略、战役到战术逐步认识地质现象和进行矿产勘查的一般过程与规律。各调查阶段的工作目的和性质不同, 解决问题的重点也不同。在市场经济条件下, 这种调查的阶段性又赋予不同的社会属性, 体现为国家、地方及企业的职责分工, 国家主要从事关系全民利益的区域性、基础性地质调查工作, 地方与企业针对区域调查发现的重要矿产信息开展深入调查、评价及开发利用。

与区域化探为主体的调查体系相适应, 建立区域成矿地球化学理论体系[22], 包括成矿地球化学全球分带理论、区域分带理论、次级分带理论及原生分带理论, 主要针对大型超大型矿床研究不同尺度的成矿地球化学问题。不同成矿时期、成矿阶段及成矿级次存在不同的成矿地质地球化学问题。成矿地球化学全球分带理论, 也即地球化学块体理论

在区域成矿地球化学理论指导下建立区域矿产资源地球化学评价体系[22], 主要研究不同级次的找矿地球化学问题。概查化探评价, 主要任务是划分地球化学块体, 即划分成矿域与成矿省。如前述, 概查化探不是全国性的完整的调查阶段, 却是全国性的完整的评价阶段。概查化探评价主要依据全国区域化探数据资料, 通过地球化学丰度方法, 研究元素地球化学组合特征与分布特征, 结合大地构造及矿产、岩体、地层展布规律等进行地球化学块体划分。地球化学块体产生于原始壳幔物质分异作用, 成矿于大地构造运动过程, 一般富含某类特征成矿元素组合, 形成成矿元素的巨型高背景区, 能够运用地质地球化学方法对成矿域与成矿省等不同级次的块体进行划分。大地构造运动是地球化学块体成矿物质富集的强大动力, 通过多旋回多期次构造岩浆活动或沉积作用富集成矿。地球化学块体与大地构造的关系, 也即是壳幔运动过程成矿物质与成矿作用的关系, 使壳幔物质不断迁移富集, 在一定地质条件下形成具有规律性特征的元素地球化学分布, 因而宏观地球化学分布与大地构造活动等综合因素是划分地球化学块体的主要依据。壳幔成矿元素主要围绕大地构造及岩浆活动迁移富集, 大地构造运动可能发生在地球化学块体内部或块体之间等, 使块体分布呈现一定程度重叠、交织或穿越等复杂形态。通过西南三江地球化学块体研究能够大致取得各成矿级次元素地球化学富集系数[22](表14), 看出主要成矿及其伴生元素Pb、Zn、Cd、As等呈梯级富集特征, 可能利用某类元素指标组合梯级富集系数作为划分地球化学块体的标志。

| 表14 各成矿级次成矿元素Pb、Zn等富集系数(算术平均值/上地壳丰度) |

成矿地球化学域或地球化学省特征元素组合及其分布范围, 可能大体勾画出原始壳幔物质分异形成的块体轮廓。长期以来区域化探存在采样与分析方面的系统误差, 影响地球化学块体的研究与划分。预计, 当全国区域化探样品能够代表基岩物质成分, 且元素分析精度满足全国地球化学数据无缝拼接要求, 通过地球化学分布与组合特征, 综合大地构造等条件, 完全能够准确地划分各类地球化学块体。研究地球化学块体涉及成矿元素丰度、成矿地质环境、成矿专属性及划分成矿域、成矿省、成矿区带等成矿理论和找矿实践问题, 在全球尺度上把握资源远景及预测资源潜力。深化地球化学块体研究, 将从地球系统科学高度驾驭和指导区域化探评价、普查化探评价及详查化探评价, 依据不同级次地球化学异常组合、规模及分带关系等, 结合地质构造条件建立找矿地质地球化学模式[22], 进行地质地球化学矿产资源定量预测[39, 40, 41], 使之成为指导找矿方向与进行深部探测的主要手段。

区域地球化学勘查方法体系包括调查评价技术方法、测试技术方法与数据处理技术方法系统, 支撑地球化学调查体系、理论体系及评价体系各方面。矿产资源领域主要研究原生地球化学问题[42], 方法技术手段应以解决原生地球化学问题为原则, 通过不同尺度调查工作研究全球、区域及局部等不同层级的成矿与找矿地球化学模式。区域与普查阶段主要采用以水系沉积物地球化学测量为主, 土壤地球化学测量为辅的调查方法[42, 43], 工作方法技术首先是采样物质问题。其中水系沉积物测量所采集样品必须代表汇水域范围的基岩物质成分, 采样物质主要为基岩物理风化及呈机械方式迁移形成的沉积物(粒级一般为10~80目区间, 干旱荒漠区为5~40目区间, 呈新鲜棱角状, 杂色, 采样部位为汇水域活动性流水线上, 在水流较缓的各种粒级易于汇集处采样等), 以反映原生地球化学变化特征。采样密度也应控制在基岩物理风化物质可能运移的距离范围内, 以降低化学风化作用的影响。为确保采样物质充分代表原生地球化学特征, 规定各调查阶段工作比例尺及基本采样密度和相关水系级别是必要的(表15)。在确定采样物质问题后, 采样代表性至为关键。所有关于采样布局、采样部位、采样组合及采样粒级选择等问题实质上都是采样代表性问题, 就是确保采样物质能够代表采样网格内基岩元素的平均含量。土壤测量采集样品必须代表下覆基岩的物质成分, 采样物质为基岩风化面上的残坡积物, 具体技术方法与水系沉积物测量相同。详查阶段主要采用岩石测量方法, 一般布置在异常浓集区或矿化范围, 进行面积测量与剖面测量, 主要采集构造裂隙样品[44], 或按照原生晕方法采样[45], 同样要求采样具有代表性。

| 表15 地球化学调查工作比例尺与采样密度及相关水系级别 |

地球化学测试技术方法系统包括多元素测试分析方法、同位素测试方法与有关物理化学指标等, 以及相应测试分析质量监控方法与标准物质研制方法等。关键环节是测试质量指标要求与测试质量监控问题。测试质量指标包括样品加工处理过程与分析准确度、精密度等要求, 测试质量监控主要是分析方法与分析精度问题等。多年实践证明, 实验室样品分析在实行内部质量监控同时, 必须设置外部质量监控系统, 即第三方质量监控系统, 以确保全国各地实验室在不同时间、不同批次、不同人员及不同地点的分析数据达到统一的精确度与准确度指标要求。

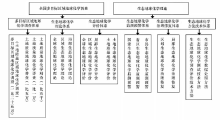

生态环境领域科学体系以全国多目标区域地球化学调查为基础, 生态地球化学理论为指导, 建立调查体系、理论体系、评价体系、预警体系、修复体系及方法技术体系(图4)。

全国多目标区域地球化学调查属于国家基础性、公益性地质调查工作, 覆盖所有国土面积, 因而以多目标区域地球化学调查为主体建立调查体系[48]。多目标区域地球化学调查取得大量数据信息主要涵盖国土资源、生态环境与基础地质三大领域。其中国土资源领域包括矿产资源与土地资源, 生态环境领域包括土地质量与土地生态, 基础地质领域包括第四纪地质与土壤地质等。当前, 由经济社会发展引起的生态环境问题突出, 针对全国多目标区域地球化学调查发现的大量土地质量与土地生态问题, 重点开展土地质量地球化学普查、详查与精查工作, 通过逐步深入的调查程序聚焦科学问题, 使调查研究工作更具针对性及解决实际问题。土地质量地球化学调查以土壤为主, 包括水体、大气及生物等土地系统构成要素, 与地球系统和生态系统组成要素是相契合的, 因而土地质量地球化学调查实质上就是生态地球化学调查。矿产资源、基础地质等其他方面工作可以融入这项调查范畴, 成为这项调查的组成部分, 在土地质量调查框架体系下完成, 也可以纳入矿产资源体系中完成。

全国多目标区域地球化学调查最重要成果之一, 是获得54种元素指标的土壤地球化学背景值与基准值系列参数。全国多目标区域地球化学调查采用双层网格化土壤测量方法, 深层土壤测量代表基本未受到人类影响的土壤环境, 取得第一环境土壤背景值; 表层土壤测量代表受到人类影响的土壤环境, 取得第二环境土壤地球化学背景值。这是我国首次系统地、高精度地展示双层土壤地球化学背景值系列参数, 对于基础科学与应用科学研究具有重要意义。当以第一环境土壤地球化学为背景对比研究第二环境土壤地球化学变化特征, 评价各地区人类影响力及不同地貌景观条件下自然风化与表生作用强烈程度等, 第一环境土壤背景值也可以称为土壤地球化学基准值。

与全国多目标区域地球化学调查体系相适应, 建立生态地球化学理论体系, 包括全球、区域和局部生态地球化学理论, 主要研究地球系统不同层级、不同规模及不同类型的生态地球化学问题及其相互关系。在千年— 百年时间尺度上, 地球系统岩石圈相对稳定, 水圈、大气圈、生物圈相对活跃, 而土壤圈具有相对稳定与活跃的双重特性, 在物质成分组成上既继承岩石圈的风化产物, 又接受水圈沉积和大气圈沉降, 成为地球系统各圈层综合作用影响下地球化学循环研究的关键带。我国生态地球化学理论研究建立在土壤测量为主要方法的多目标区域地球化学调查基础上, 已经取得全国土壤元素地球化学分布分配系列参数, 为全球、区域及局部不同层级进行生态地球化学理论研究提供丰富的大数据信息资料。生态地球化学理论研究涵盖重要元素指标地球化学循环过程与机制机理, 研究生态地球化学循环对地球系统的影响等。相对于环境地球化学以人为主体和生物地球化学以生物为主体不同, 生态地球化学以整个地球系统为主体, 研究不同层级、不同类型生态系统的地球化学问题。生态地球化学理论的提出, 表明人类活动不仅影响到人类生存环境与生物生存环境, 而且波及到地球系统及其相关的生态系统。

地球系统是地球上最大的生态系统。当今世界最大的科学问题是全球变化问题, 成为地球系统科学研究的核心。全球生态地球化学理论主要研究碳、氮、汞、硫等全球循环导致全球变化与全球环境恶化问题。人类过度开发使地球能源碳库和陆域碳库大量释放是现代气候变化的两大主因。人们对能源碳库认识较充分, 已经对资源开发采取减产限产禁产等各种措施, 对资源利用采取减排限排禁排等各种手段加以限制。但对陆域碳库尚缺乏足够认识。联合国气候变化组织认为土地利用方式变更是陆域系统产生温室效应的主要原因之一[49, 50]。土地质量与生态管护是国土资源部门的重要职能, 也是环保、农业、林业、卫生等部门关注的重点, 土地利用/覆被类型与土壤有机碳变化关系应为研究的重点[51]。依据全国多目标区域地球化学调查, 主要研究土壤碳储量分布特征与影响因素, 针对土地利用方式与覆被类型频繁变化可能改变现实生态系统状态, 注重研究土壤有机碳变化规律及行为机理, 研究土壤碳生态循环过程与变动幅度及对全球变化响应。碳与汞、硫等元素具有亲和力, 在共存条件下协同迁移, 应研究碳、汞、硫协同作用可能在全球范围形成的综合效应。土壤是陆地生态系统最大碳库, 研究土壤碳源碳汇转化机理, 研究土壤碳汇潜力及储碳固碳增碳机制, 使土壤成为国家既经济、高效又有益于生态系统及农林业发展的巨大储碳空间。全球气候变化危及整个地球系统, 使人类面临严重生态问题。第21届巴黎气候变化大会为遏制全球变暖趋势, 推动建立全球治理机制和治理模式, 与我国生态文明建设、实现发展方式转型及绿色循环低碳发展理念相一致, 有力促进全球生态地球化学理论成为重要研究方向。这里所说全球生态地球化学理论主要是研究现代全球变化问题, 由此推展开来, 面对历史研究过去全球变化, 面向将来研究未来全球变化, 均为全球生态地球化学研究的题中之意。

生态地球化学理论研究注重从调查实际中凝练关系经济社会发展的重要科学问题, 深入研究内在的规律和机理。全球生态地球化学理论如此, 区域生态地球化学理论与局部生态地球化学理论同样如此。区域生态地球化学理论主要研究长江、黄河、辽河、松花江、珠江、淮河等大江大河流域存在的宏观生态环境问题, 局部生态地球化学理论主要研究矿山、农田、污染场地等人类活动强烈, 以及地方病等特殊自然景观的微观生态环境问题。全国多目标区域地球化学调查表明, 镉、汞、铅、砷等重金属元素所形成的区域性、局部性污染是我国面临的主要生态环境问题, 经济发达的东部某些地区叠加有机污染问题, 形成更具危害的复合型污染。生态地球化学理论研究以土壤为主体, 着重研究有毒有害元素指标在土壤— 大气— 水体— 生物系统的地球化学循环过程、机理与组合特征及其协同作用和生态风险等。另方面, 在硒、锗、硼、锌等有益元素分布地区, 研究元素含量、形态价态、运移富集、生物特性及其外部条件等, 有利于土地资源开发利用, 造福人类经济社会发展。

在生态地球化学理论指导下建立生态地球化学评价体系, 开展全球评价、区域评价与局部评价。生态地球化学评价以关系经济社会发展与生态文明建设重大科学问题为导向, 以取得既有应用价值又有理论深度的成果为目标, 针对全球变化问题开展全球生态地球化学评价, 针对区域或局部问题开展区域生态地球化学评价与局部生态地球化学评价, 确立不同层级评价目标任务、技术路线、工作内容、方法技术、指标标准及经济社会效益等。全球生态地球化学评价以土壤有机碳区域分布与时空变化为重点, 包括土地利用方式与土地覆被类型对土壤碳密度的影响, 碳源碳汇变化趋势及应对措施, 土壤固碳速率与储碳潜力, 提出固碳储碳技术方法及对策建议等, 建立土壤有机碳监测监控网络系统, 预测土壤碳变化幅度与变化趋势。推动建立土地碳交易体制机制, 促进土地碳交易市场化方向。区域生态地球化学评价以生态系统为主体, 对重要元素指标异常成因来源、迁移转化、生态效应、变化趋势全过程进行量化评价, 包括异常元素与有机污染物区域分布组成、输入输出通量、综合协同作用等, 产生生态效应及建立预测预警系统等[52]。局部生态地球化学评价以生态环境问题为导向进行[53]。我国土地质量与生态问题日益突显。生态地球化学评价结合土地管理领域特点建立土地质量地球化学评价[54]与土地生态地球化学评价系统[55], 依照区域调查、普查、详查与精查程序依次进行评价工作, 作为生态地球化学评价体系的重要组成部分, 目前正在全国各地普遍开展。

生态地球化学评价体系有必要引入生态地球化学背景与异常概念, 作为代表地球系统岩石圈、土壤圈、水圈、大气圈及生物圈元素地球化学循环的综合性指标, 衡量地球系统地球化学循环是否偏离自然状态的特征参数。生态地球化学背景指地球系统各圈层元素地球化学循环处于相对均衡的自然状态, 元素地球化学指标处在正常的含量范围。全球生态地球化学背景值系列参数, 主要研究和评价地球系统的生态地球化学问题, 同时也是衡量不同层级生态系统的地球化学标准。区域与局部生态地球化学背景值系列参数, 主要研究和评价相应生态系统的生态地球化学特征问题。

相对于生态地球化学背景, 生态地球化学异常指地球系统元素地球化学循环偏离自然背景状态, 元素地球化学指标处在非正常范围的含量值, 且在一定程度上产生生态效应。生态地球化学异常也是代表地球系统各圈层元素地球化学循环的综合性指标, 表明地球系统元素地球化学循环处于异常范围。依据异常组分特征分为单元素生态地球化学异常、多元素生态地球化学异常或综合生态地球化学异常。生态地球化学异常具有层级性, 全球生态地球化学异常相对于全球生态地球化学背景, 区域或局部生态地球化学异常相对于区域或局部生态地球化学背景, 应分别加以研究和确立。从人类对于自然界的影响而言, 生态地球化学背景应定义为地球系统及各层级生态系统总体保持自然地球化学循环, 元素地球化学指标处在生态环境容量能够承载的含量范围, 地球系统及生态系统结构与功能处于正常状态的含量值。生态地球化学异常为地球系统及各层级生态系统受人类活动影响导致非自然因素引起的地球化学循环, 元素地球化学指标超出生态环境容量临界值, 并引发相应生态效应, 地球系统及生态系统结构与功能处在非正常状态的含量值。

由上所述, 生态地球化学背景与异常是评价地球系统及各层级生态系统的参数值。在地球系统各圈层综合作用影响下, 通过地球化学循环对地球系统产生影响, 生态地球化学异常应为与生态效应直接相关的反映地球系统综合效应的生态要素的含量值。如全球变化问题, 大气圈碳浓度为与生态效应直接相关的生态地球化学异常, 能源碳库或陆域碳库开发为异常形成的综合因素。又如生态系统退化问题, 生物圈毒性元素异常为与生态效应直接相关的生态地球化学异常, 来自土壤、水体或大气等有害物质污染以不同方式在生态系统循环累积为异常形成的综合因素。除人类活动外, 某些地质体或自然地理环境也可能引起生态地球化学异常, 如放射性岩体引起的生物反映, 贫硒贫碘地区分布的地方病等。生态地球化学异常成因具有多源复合的综合性特征, 应对生态地球化学异常组合、强度及影响方式等进行具体研究。但是, 当地球系统某些圈层的异常处于稳定状态, 如西南岩溶土壤重金属高背景区, 未开发的矿产资源富集区带等, 异常物质未进入生态系统循环及产生生态效应, 便不构成生态地球化学异常, 只能称为土壤地球化学异常或岩石地球化学异常。

生态地球化学异常等级与生态效应问题。一般运用统计学原理对生态地球化学异常进行等级划分, 依据生态地球化学异常对于生态系统的影响程度、环境承载力及风险预期, 赋予不同异常等级以相应的生态效应内涵。这是形式与内容的关系。以农田生态系统为例, 研究不同种类农作物对生态系统有毒有害元素异常指标的敏感程度, 确定各类农作物生态地球化学临界值, 选择典型农作物为标志性参照样本进行具有生态环境内涵的生态地球化学异常等级划分[56]。一般有毒有害元素指标总体处于自然状态的区域为生态地球化学背景地区, 有毒有害元素指标对敏感农作物产生影响区域为一级生态地球化学异常区, 对较敏感农作物产生影响为二级生态地球化学异常区, 对较不敏感农作物产生影响为三级或四级生态地球化学异常区等。深入研究异常形成机理, 确定指示性农作物十分必要。目前关于土壤重金属含量与农作物富集机制研究尚不够系统。各地区农作物种类丰富多样, 地理景观环境及土壤类型各异, 农作物对有毒有害元素指标敏感度存在诸多的差异, 而不同有毒有害元素指标组合又可能引起各种交互作用与复合效应, 改变土壤环境容量。这就意味着某些地区异常级次相同, 而生态内涵可能有所不同。在全国指导性生态地球化学异常等级划分标准基础上, 各地区应充分根据区域特点制定具体的异常等级划分标准及赋予相应的生态内涵, 在不同级次上进行生态地球化学评价。

主要针对重金属问题建立国家、省区与市县三级生态地球化学监测预警体系, 采取全面监控与重点监控相结合原则, 制定统一的监控方法技术、指标标准、质量精度及评估内容等。一般全面监控以5~10年为周期, 重点监控主要针对有毒有害元素指标异常地区, 以3~5年为周期。各级监控相互衔接, 形成既分工又联系的机制体制。一般国家建立一级监控网进行全面监控, 以较低采样网度覆盖全国大江大河流域(相当于1∶ 250万~1∶ 100万尺度), 对重要污染异常区带适当加密采样网度进行重点监控, 按照代表性原则采集土壤样品, 测试全部有毒重金属及相关形态指标与物理化学指标等。省区建立二级监控网, 以较高采样网度控制全域(相当于1∶ 100万~1∶ 50万尺度), 对重要异常地区进行重点监控, 有针对性地选择重金属与放射性元素指标。市县级建立三级监控网, 重点监控异常区及矿山、工厂等可能的污染场地(相当于1∶ 25万~1∶ 5万尺度)。东部地区视需要增加持久性有机污染物指标, 全国增加土地肥力指标。在条件成熟时, 同步建立相应级次的大气干湿沉降、水体监控网, 在重要异常区建立生物(农作物)监控网, 进行生态地球化学立体监测与预警。

生态地球化学治理修复体系, 全球生态地球化学治理修复属于全球变化治理范畴。土壤污染治理与修复是迄今生态地球化学面临的最为复杂的科学问题。对于区域性大面积土壤污染治理修复与局部矿山、工厂等点源污染应采取不同对策和方法。以往环保工作采取单纯治理修复大气与水体污染的做法, 使污染物质大量转移至土壤, 持续在土壤— 生物链系统进行恶性循环, 形成难以治愈的永久性危害。基于生态地球化学理念的环境保护, 是以土壤为主体, 对土壤— 水体— 大气— 生物整个生态系统进行全面与综合的治理修复。土壤重金属具有汇/源功能, 既能够不断吸纳重金属, 又在一定条件下释放进入生态系统循环。而这种吸纳与释放作用在不同土壤类型、物质组成及环境条件下又各不相同。生态地球化学治理修复必须以恢复自然生态系统为原则, 对于由人类活动引起的污染, 研究建立系统、经济、高效的方法技术体系, 对于由地质背景引起的污染应以稳定自然地理环境为要, 不使有害物质活化转移。国家近期颁布《土壤污染防治行动计划》(“ 土十条” ), 针对土地重金属污染问题在详细调查、风险评价、监测预警、治理修复、技术标准、农业安全、科技研发、土地管理、法律法规及部门职责等作出一系列明确规定, 其中赋予国土资源部门土壤污染调查、耕地保护与监管、用地评价与准入、开发利用及治理修复等职责, 对生态地球化学工作提出更高现实要求。

生态环境领域地球化学工作是一个庞大的体系, 需要制定包括调查评价、理论研究、监测预警、治理修复及相应测试分析在内的一整套方法技术体系。生态环境领域主要研究表生地球化学问题, 应侧重于研制表生地球化学方法技术。其中调查系统除采集与分析岩石、土壤、大气、水体等常规样品外, 还大量分析测试不同种类生物样品, 农作物样品中即使相同种类也存在不同品种的测试问题, 分析测试各类样品更为复杂的形态、价态与相态等。对此, 多年来已逐步形成包括质量指标与精度指标在内的符合现代科技水平的系统的技术规范要求, 已经普遍地有效地实行之, 依据实际需要正在不断完善之[57]。

勘查地球化学工作在资源与环境两大领域为国家经济社会发展作出巨大贡献, 在保障国土资源开发与生态文明建设方面发挥重要作用, 在应用实践的广度和学术理论研究的深度方面不断努力进取, 开创了地质工作的新领域和新格局, 拓展学科新边界, 逐步建立集资源与环境为一体的总体框架与科学体系, 融汇地学各学科专业及生物学、生态学、环境学、土壤学、农学等各科学领域, 使之成为地质工作最具活力的领域, 标志中国勘查地球化学进入全面发展时期。

勘查地球化学总体框架, 调查体系在于获取自然界元素地球化学分布分配现象, 体现在建立地球化学大数据信息系统, 理论体系主要依据大数据信息研究地球化学循环过程与时空演化规律及其作用机理, 评价体系主要运用理论的科学的认识解决应用问题, 方法技术体系主要解决理论研究与实际应用的手段问题, 相互之间密不可分, 形成综合能力。没有实际调查, 或在调查方法、精度、质量等技术上出现问题而导致数据误差, 所有理论研究、评价应用将失去方向或产生误导; 同样, 没有科学理论指导和先进技术支撑, 也不会获得正确的认识与实现有效的应用。这里特别指出, 全国区域化探与多目标区域地球化学调查的重要意义, 不仅代表国家公益性、基础性地质工作的战略地位和主导作用, 而且是整个框架体系启动和运行的“ 第一推动力” , 必须严格按照规范实施, 使取得的大数据大信息资料符合高质量、高精度与高标准要求。

地质工作正处在重要历史时期。勘查地球化学的发展总体符合国家关于生态文明建设与国土空间规划的基本国策, 符合国家关于经济结构调整与供给侧改革的政策导向, 成功实现地质工作的战略转型。勘查地球化学在更加广阔的领域, 以更加科学的方式和技术手段, 为全球变化研究、深部资源探测及基础理论研究等大科学计划提供大数据信息和研究成果, 以地学的方法理论和独特优势参与国家生态环保、土地利用、扶贫开发、现代农业及城市管理等一系列事关国计民生的重大举措, 起到举足轻重的重要作用。当今世界资源与环境问题国际化、全球化趋势日益广泛和深刻, 勘查地球化学科学体系关于资源与环境问题的一切研究总是放在全球视野中去审视。科技发展处于大数据和智能化时代, 勘查地球化学已经具备建立大数据科学的条件, 进入国家大数据科学体系, 面向高端应用前景与发展空间。在矿产资源领域对全球、区域、局部等各级次成矿与找矿地质地球化学特征进行参数化信息化模拟, 在生态环境领域对地球系统及各类生态系统地球化学特征进行参数化信息化模拟, 基于大数据科学的理念, 按照智能化思维方式与运算法则对数据库信息系统进行重新架构和设计, 实现大数据资料综合分析与智能化开发, 对全国乃至全球矿产资源潜力与生态环境风险进行科学判断和定量预测。应该清醒认识到, 高精度的数据质量与高准确度的模式建立是现代勘查地球化学发展的基础。目前勘查地球化学仍然在调查质量(包括野外采样与样品分析精度)、理论水平(包括具有深度的规律总结与机理研究)、评价效果(包括实际应用的针对性与可靠性)及方法技术(包括各类特殊手段有效性、实用性与精准度)等方面需进一步加强与提高, 在能源矿产与深部矿产探测等方面存在若干方法理论问题, 在生态环境领域面临严峻局面和复杂科学问题, 在一些重要环节处于低端水平, 均应在今后工作中给予足够重视。

地球化学问题是所有自然资源与环境的基本问题, 地球化学方法理论是研究资源环境问题的基本途径和手段。勘查地球化学科学体系内在能量隐含的巨大张力, 完全有能力在科学领域实现“ 跨越” 发展, 在应用领域实现“ 跨界” 融合。勘查地球化学与土地领域紧密结合, 已经建立起土地质量地球化学调查与评价系统。同样, 通过土地资源与土地质量评价进入农业领域, 建立农业资源环境保护系统; 通过土地环境污染调查与防治进入环保领域, 建立生态环境影响评价与土壤污染影响评价系统; 通过土壤碳源汇转化机制与储碳潜力研究进入全球变化治理领域, 建立土地利用与土地覆被变化评价系统, 等等, 主动适应国家与地方各有关行业部门和专业领域需求, 建立具有全方位服务功能的新型公益性地质调查评价队伍, 形成新的发展态势, 在更高的科技水平上服务于经济社会发展的各方面与全过程。

致谢:感谢刘长征、陈惠强、杨万志、李绪善、高延光、沈效群、蒋实、陈富荣、李丽辉、张青、丁天才、杨晓君、吴天生、崔玉军、曾明中、郑向光等在百忙中提供丰富资料与有益建议。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|