作者简介: 杨晓东(1972-),男,陕西西安人,高级工程师,1996年毕业于中国地质大学,现就职于河南省航空物遥感中心,主要从事地质矿产

在博茨瓦纳杭济地区的一个矿区勘查中,地表发现了一条孔雀石化发育的矿(化)体,Cu含量最高可达20%,而该处的激电测深并未在深部发现明显的矿致异常,钻孔岩芯中也未发现明显的含铜矿物。笔者从铜在干旱气候条件下的表生地球化学行为特征方面对该现象进行了分析,认为由于气候干旱及地表的碱性环境造成了地表铜的富集,并指出了在非洲干旱地区寻找铜矿时所应注意的问题。

The authors discovered an outcrop with malachite mineralization in Ghanzi area of Botswana, with the grade of Cu up to 20%. No mineral anomalies were found here with IP sounding method and no obvious copper mineral was found in the drilling core. The authors analyzed such phenomena from the geochemical characteristics of Cu in the dry climate and reached the conclusion that the richness of surface copper in this area results from the dry climate and alkaline environment. Several problems which deserve due attention in looking for copper deposits in dry areas of Africa were also put forward.

在博茨瓦纳杭济地区PL475矿区的灰绿色砂岩中发育明显的孔雀石矿化, 经取样分析, Cu含量为0.3%~20%。为了对矿化点进行快速评价, 进行了激电测深和钻探工作。令人不解的是, 激电测深并未在深部发现矿致异常, 且钻探岩芯中也未发现肉眼可见的矿化与蚀变, 目标层位取样结果Cu含量最高为0.06%, 也就是说矿化仅存于地表。经广泛搜集矿区资料, 并进行了较为深入的研究, 结合国内铜矿的一些研究成果, 对该现象的形成展开了分析。

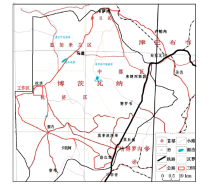

PL475矿区(以下简称工作区)位于博茨瓦纳西部的杭济地区, 东南距首都哈博罗内(Gaborone)约600 km, 地理坐标为东经20° 59'54″~21° 15'50″, 南纬21° 39'14″~22° 03'43″, 面积约1 168 km2(图1)。区内平均海拔1 000 m左右, 属热带干旱草原气候, 西部为沙漠、半沙漠气候。年均气温21 ℃, 年均降水量400 mm, 蒸发量达4 000 mm。

该地区经济落后, 以矿产业和畜牧业为支柱产业。矿产资源丰富, 主要矿藏为铜。工作区交通不便, 没有公路, 仅有两条乡间小路, 越野车可以直接开到工区。

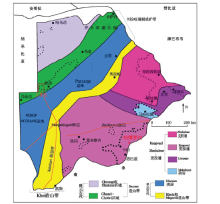

工作区位于博茨瓦纳西部Damara造山带的杭济——乔贝构造带, 区内出露地层主要为新元古界杭济群的硅质碎屑沉积岩夹少量碳酸盐岩组合, 其上多被新生界Kalahari群所覆盖。处于Kalahari群之下的杭济(Ghangzi)群中的D’Kar组是赋矿层位, 岩性主要为中粒灰绿色变质长石砂岩、粉砂岩、页岩和石灰岩, 该组地层富含铜(银)的矿化。

区内构造主要为褶皱和断层。空间上, 杭济群不同岩性组之间构成背、向斜相间的构造群落, 在褶皱翼部是拉伸形成的剪切带。区内断层多产出在不同地界面处, 断层破碎带内多为钙质胶结物、角砾岩、和石英脉。主要断层走向以NEE向到NE向为主, 以高角度断层出现。

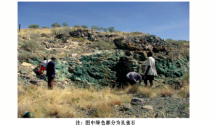

根据路线地质调查, 在区内杭济群D’Kar组上段长石砂岩层中发现了一条长200 m、厚0.2~6 m的层状孔雀石化强烈的铜矿化体, 取样化验显示铜含量为0.3%~20%。该矿化体沿北东走向, 两端被第四系覆盖, 产状60° ∠25° , 孔雀石以细脉状产于砂岩裂隙中。矿点照片如图3所示。

因该区地表覆盖严重, 在研究前人及邻区地质、物探、化探成果及钻孔资料的基础上, 采用了激电测深和钻探验证的方法对矿化点进行快速评价。

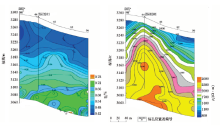

共布置了10条激电测深剖面, 每条5个测深点, 剖面线距100 m, 剖面方向垂直矿化体走向, 其中经过矿体上方的代表性剖面成果见图4。

激电测深成果图中未发现明显极化率异常, 电阻率呈现高阻。初步分析认为由于地表干旱, 且被风成砂覆盖, 地表导电性差, 影响了激电测深方法的效果。故依据地表矿体露头的产状和邻近矿区的资料综合研究后布置了两个钻孔, 以期了解矿(化)点深部情况。

沿含矿化体的D’Kar组长石砂岩倾向上, 距露头160 m的两条勘探线上共布置岩芯钻孔2个, 总进尺为463.46 m, 主要目的是了解矿(化)体的深部延伸情况和验证物探异常。

钻探中所见岩性主要为第四系碎石土、灰岩和砂岩。目标层砂岩层中局部可见星点状、细脉状黄铁矿, 未见地下水。

目标层位岩芯取样分析, Cu含量为0.002%~0.06%, 远远低于地表品位及矿化品位, 也未发现铜的独立矿物。根据钻探成果, 地表的矿(化)体未向深部延伸, 只局限于地表。

Boseto铜矿位于工作区北东方向400 km处, 与本次工作区同处于Damara成矿带的卡拉哈瑞铜成矿亚带上。矿区内有3个矿体, 矿体规模均不大, 其中最大一个弯月形槽状矿体的总长度为65 m, 宽约2 m, 地表铜含量在1.08%~4.70%之间, 矿石矿物主要为孔雀石。在浅井和金刚石钻探中发现向深部, 铜矿品位迅速降低。为了查明这些矿化体向深部的延伸情况, 一家国外地质勘查公司进行了钻探。仅在上述弯月形矿体附近施工了的5个钻孔, 在该勘查公司随后提交的报告[5]中指出:“ 大量的金刚石钻孔在深部似乎丢失了矿化信息” , “ 在深部、竖井和坑道没有见矿, 矿化突然中止了” 。勘查工作也随之而停止。

现场调查时, 从已施工的浅井中可以观察到, 距地表2~3 m以下, 孔雀石含量明显减弱以至消失(图5)。

对工作区地表孔雀石矿化及Boseto铜矿深部矿化消失的现象作以下原因分析:

1) 非洲气候干旱, 地表易形成碱性环境。因干旱地表植被不发育, 地表土层腐殖质极少, 强烈的蒸发作用导致地表呈现出较强的碱性环境, 工作区地表大范围覆盖的新生界钙质砂砾岩即可以证明这一点, 因为作为地表钙质胶结的砾岩的胶结物————碳酸钙, 是地下水以毛细作用从深部带上来的, 地表的碱性环境促使碳酸钙强烈沉淀。

2) 工作区位于卡拉哈瑞铜成矿带上, 该成矿带上有多个中——大型层状铜矿床, 说明地层中Cu较为富集, 并能为地表铜的富集提供物质来源。

3) 博茨瓦纳西部年降雨量400 mm, 蒸发量大于4 000 mm。蒸发量远远大于降雨量, 地表蒸发作用强烈, 地下水毛细作用发育。地下水中的铜离子由于毛细作用而随地下水上升, 在地表的碱性环境中与碳酸根结合生成孔雀石和蓝铜矿并沉淀于地表。以上现象的化学过程为:

铜在地层中的原生矿物应为黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿等铜的硫化物, 在地表受到氧化作用时, 形成硫酸铜(CuSO4), 并与碳酸钙反应形成孔雀石和蓝铜矿。

Cu5FeS4(斑铜矿)+4O2→ FeSO4+CuSO4

Cu2S(辉铜矿)+4O2→ FeSO4+CuSO4

CuFeS2(黄铜矿)+4O2→ FeSO4+CuSO4

2CuSO4+2CaCO3+H2O→ 2CaSO4+

Cu2CO3(OH)2(孔雀石)+CO2

3CuSO4+3CaCO3+H2O→ 3CaSO4+

Cu3(CO3)2(OH)2(蓝铜矿)+CO2

值得一提的是, 虽然从理论角度看, 化学反应中有石膏生成, 但在本地区工作时, 地表及钻孔中均未发现明显的石膏矿物, 这可能是由于该区地表浅部偏碱性, 加之石膏易被淋滤, 不利于石膏矿物存留。

根据袁见齐等[3]的观点, 从氧化带中淋滤出来的硫酸铜溶液向两个方向迁移, 一个方向是由于毛细管的作用, 使铜向上迁移, 到达地表, 流失贫化, 或遇碳酸盐以孔雀石、蓝铜矿形式存在; 一个方向是由于重力、扩散作用, 向下渗滤而到达潜水面之下, 在还原环境下交代原生的硫化物, 生成辉铜矿、铜蓝等次生矿物, 即在潜水面下形成硫化物次生富集带, 从而形成地表与地下潜水面之间Cu的相对“ 贫化” 区域。

化学反应式为:

11CuSO4+5CuFeS2(黄铜矿)+8H2O→

8Cu2S(辉铜矿)+5FeSO4+8H2SO4

11CuSO4+5FeS2(黄铁矿)+12H2O→

7Cu2S(辉铜矿)+5FeSO4+12H2SO4

7CuSO4+4FeS2(黄铁矿)+4H2O→

7CuS(铜蓝)+4FeSO4+4H2SO4

综上得出以下认识:

1) 根据铜的地球化学行为分析, 大量硫酸铜在地表形成孔雀石并富集下来, 同时部分硫酸铜在地下水中扩散至潜水面附近, 与原生的铜矿物反应而形成次生富集。也就是说在这种环境下铜趋于在地表和潜水面附近富集。

2) 由于铜的上、下双向富集, 造成地表与潜水面之间出现一个贫化带, 这可能就是Boseto矿区浅井、钻探中矿化现象消失的原因。

3) 由于地层中铜丰度较高, 潜水面附近可能会有一个次生富集带, 也可能深部并无原生矿体。

4) 铜在地表的富集, 会形成地表的铜矿化(孔雀石化), 进而也会形成化探异常。

5) 国内铜矿床的一些研究资料及学校教材中都有一个观点:“ 金属硫化物矿床的硫化物易于氧化、溶解和淋失, 因此氧化露头中金属含量会降低” [3]。显然地表金属元素的贫化主要原因是地表水的氧化、溶解和淋失, 而该过程需要温暖潮湿的气候及偏酸性的环境。在非洲博茨瓦纳恰恰不具备这种气候条件, 因此铜的表生地球化学行为会与国内有非常大的差异。

1) 在非洲气候干旱地区寻找铜矿, 地表的孔雀石化不一定是铜矿的有效找矿标志, 有可能仅是该地区或某套地层铜富集的一个表现。

2) 在铜矿床的氧化带, 地表与潜水面之间会形成一个铜的贫化带。

3) 在地下潜水面较深的地区, 要注意采用探测深度大的物探方法, 才有可能发现深部的原生矿体或次生矿体。

4) 在非洲地区寻找铜矿, 要将重点放在深部矿体的寻找上, 不要被这种地表的矿化所迷惑, 同时一定要考虑当地的气候条件对成矿元素迁移富集的影响。国内的一些找矿经验在该区可能会失效。

5) 这种由于气候干旱所引起铜的地表富集作用, 可能对新疆、青海、内蒙的等沙漠干旱地区的找矿有一定的借鉴意义。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|