作者简介: 杜佰松(1986-),男,硕士研究生,研究方向:成因矿物学与找矿矿物学。Email:979631176@qq.com

基于甘肃省沃尔给楔卡金矿1∶1万土壤地球化学测量数据,运用R型聚类分析方法对测量数据进行分析,结果显示:8种元素可分为3类:第一类为Sb、As、Au、Pb、Ag中低温元素组合;第二类为Cu、Zn中高温元素组合;第三类为以Hg为代表的挥发性元素。根据单元素异常分布特征及元素组合异常,结合地层、岩性、构造等有利控矿因素综合圈定出3个找矿靶区,并运用系统核理论对其进行异常评价。Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ号异常区系统的核分别为{Au,Pb}、{Au}及{Cu},系统稳定性强,其中Ⅰ和Ⅱ号异常区经钻探和槽探等工程验证,矿化位置、规模与元素异常浓集中心位置吻合较好,说明在这两个异常区内,土壤地球化学测量所显示的异常为矿致异常;Ⅲ号异常区系统的核为{Cu},并在该异常区内显示以Cu、Au为主要成矿元素的异常,这与野外踏勘中发现有孔雀石及铜蓝较为一致,建议展开对该异常区的相关工程查证。

Based on 1∶10 000 soil geochemical survey on the Woergei gold deposit in Gansu Province, the authors used the R-model factor analysis method to evaluate geochemical anomalies. Cluster analysis of the soil geochemical data obtained from the Woergei gold deposit shows that eight kinds of elements can be grouped into three categories, i. e.,(1) Sb,As,Au,Pb,Ag;(2) Cu,Zn;(3) Hg. Combined with favorable ore-controlling factors such as lithology and structure,the authors applied the system core theory to synthetic evaluation of main ore-forming elements and the abnormal element combination,and then selected three prospecting target areas. In No.Ⅰ,Ⅱ and Ⅲ anomaly target zones,the systems of nuclear are respectively {Au,Pb},{Au} and {Cu},the system stability is strong,and the abnormal Ⅰ and Ⅱ areas were verified by drilling and pit engineering. The mineralization location,size and element anomaly concentrated heart position are in good agreement in the two abnormal zones,suggesting that soil geochemical survey is effective in the study area. However,No. Ⅲ anomaly target zone has the system of nuclear of {Cu},with the anomaly in the area displaying the main ore-forming elements Cu Au anomalies,the malachite and covellite were found in field investigation, which are relatively consistent with the anomaly target area,and hence drilling and pit engineering in the abnormal area should be conducted.

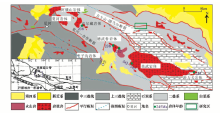

位于中国腹地的西秦岭造山带是中国大陆中央造山带的重要组成部分之一, 区内印支期花岗质岩体发育, 金、铜等多金属矿床星罗棋布, 多年来一直受矿业界和学术界所关注, 是继胶东金矿之后, 被认为可能是我国金矿找矿有希望取得重大突破的地区

研究区位于甘肃省合作市境内, 大地构造位置处于西秦岭褶皱带北部断褶带与中部裂陷槽之间的过渡部位, 属于夏河— 礼县逆冲推覆构造带, 新堡— 力士山复背斜北翼靠近背斜轴部位置。区内主体构造格架由NWW向多层次逆冲推覆构造组成, 以NW— SE向断裂构造为主

本区构造较发育, 断裂总体上以NWW向为主, 主要断裂有:位于研究区以南的力士山— 卡加沙格逆断层、答浪沟逆断层、夏河— 合作逆断层, 经过研究区的西土房— 大槐沟逆断层和分布在研究区以北的铁沟逆断层。这些断裂是本区的主要控矿构造和容矿构造, 控制着区域总体构造格架。

近年来, 随着地质工作的不断深入, 本区在Cu、Au找矿方面已取得重大突破, 先后发现了德乌鲁、阿姨山、大侠等19处铜矿床(点), 枣子沟、加甘滩、直合完干、早仁道、老豆、答浪沟、岗岔等38处金矿床(点), 构成了夏河— 合作金铜多金属矿集区

研究区内岩浆岩较为发育, 在区域上与断裂构造共同形成显著的构造— 岩浆岩带, 除著名的夏河、阿姨山、达尔藏、德乌鲁、吉利、老豆, 美武及冶力关等花岗岩类岩基之外, 还出露大量小岩株和岩脉, 岩性主要为花岗斑岩、花岗闪长岩、黑云母斑状二长花岗岩、花岗岩、石英闪长岩等中酸性侵入岩。花岗质岩与本区的铜、金成矿时空关系密切, 大部分金矿赋存于其岩体之中或附近。

研究区1∶ 1万土壤地球化学测量面积2 km2, 按照100 m× 40 m的网度采样, 共取样1 194件, 样品采取率为92%以上, 达到了1∶ 1万土壤地球化学测量的要求。为提高样品的代表性, 样品采集时, 以采样点为中心, 在两侧 10 m范围内按照一点多坑的原则进行采样。采集深度为地表以下30~50 cm深处的B层或C层中的以粉砂质黏土、细沙质黏土为主细粒级物质。样品采样过程中应有效地避开有机质、表层腐殖物及其他可能的污染源体, 如遇有岩石露头、废石堆、农田、河床堆积等不能取样时弃点。样品原始质量在500~1 000 g。用60目不锈钢过筛后混匀, 放入纸袋并密封, 以确保样品不受污染。

样品分析了Au、Ag、As、Sb、Cu、Pb、Zn、Hg, 测试工作由中国冶金地质总局一局测试中心完成。其中Au采用泡沫塑料吸附— 石墨炉原子吸收法测定, 检出限为0.3× 10-9, 精密度(Dr, s, n=11)为4.25%; As采用氢化物发生— 原子荧光光谱法测定, 检出限为1× 10-6, Dr, s为1.83%; Hg采用冷蒸气— 原子荧光光谱法测定, 检出限为5× 10-9, Dr, s为3.20%; Ag采用发射光谱法法测定, 检出限为0.03× 10-6, Dr, s为5.56%; Sb、Cu、Pb、Zn采用电感藕合等离子体质谱法测定, 检出限分别为0.2× 10-6、1.5× 10-6、5× 10-6、15× 10-6, Dr, s分别为1.56%、1.20%、2.41%、3.24%。

对研究区土壤各元素分布特征进行研究得知, 各元素大致服从对数正态分布规律, 因此可以选用传统的数理统计方法计算背景值和异常下限值。为了避免特高含量对元素背景值及异常下限的影响, 笔者采用平均值加2倍标准偏差对数据进行剔除, 计算研究区内这8种元素的异常下限及指标参数(表1)。从表中可知, 该区Au、Zn含量与地壳元素丰度值相比基本持平, 而Cu 则趋于贫化, 低于地壳元素丰度值。研究区土壤变异系数较大的元素为 Au、Hg, 变异系数分别为47.69和38.23, 表明这些元素发生了较强的分异作用, 为本区有利于成矿的元素。

| 表1 沃尔给矿区各土壤元素参数特征(n=1194) |

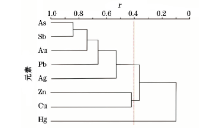

运用SPSS统计分析软件对原始土壤地球化学数据进行相关分析, 得到8种元素的相关性系数 (表2)。结果显示, 主成矿元素Au与伴生元素As、Sb、Pb、Ag呈显著的正相关, 其中Au与As的相关系数为0.76, 相关性最好, 与Sb、Pb的相关系数分别为0.71、0.57、0.46, 说明Au与As、Sb、Pb、Ag可能来源于同一岩体或者同一成矿阶段元素组合; 而Au与Zn、Hg几乎不相关, 说明研究区Au、As、Sb、Pb、Ag与其他元素可能是分别来自同一岩体的不同部位或不同成矿阶段的元素组合; Hg表现较为特殊, 与研究区其他元素几乎不相关或呈微弱正相关, 说明了矿区内可能存在多期次的热液流体活动。

| 表2 沃尔给矿区土壤元素相关系数矩阵 |

为了直观地反映元素之间的组合规律, 对研究区的原始土壤地球化学数据进行R型聚类分析(图2

综合分析可知, 与该矿床关系比较密切的元素为Au、As、Sb、Pb、Ag等, 最为密切的是Au、As, 因此将Au、As作为本次研究的最佳指示元素, 以Au、As、Sb、Pb、Ag土壤地球化学异常组合来圈定找矿靶区, 进行隐伏矿体定位预测。

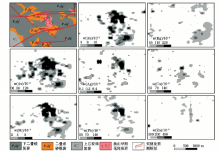

在土壤单元素异常分布图(图3)中, Au、As、Sb、Pb、Ag、Zn异常基本沿着黑云母花岗岩与灰岩的接触带分布, 其异常连续性好, 分布范围较大, 具有明显的异常中心, 异常规模较大, 吻合性较好, 表明异常具有良好的找矿前景。单元素及元素组合异常总体上呈WN— ES向串珠状展布, 主要受矿区内WN— ES向的断裂构造控制。值得注意的是, Hg异常主要分布于远离花岗岩体的沉积岩系中, 而在花岗岩体上方或其附近几乎不存在异常, 这可能是Hg为易挥发元素, 在热动力影响下易于逸散, 因此Hg扩散较远, 在外围显示异常, 而在化探核心区几乎未显示异常。因而可以根据Hg的异常分布特征判断热液流体的运移途径。在矿区WS— EN方向上Hg异常呈零星分布, 并且在西南方向上存在中高温热液元素Cu、Ag异常区, 而在矿区东北部存在大面积的As、Sb、Pb等中低温热液元素异常, 推断矿区从西南向东北成矿温度是逐渐降低的。

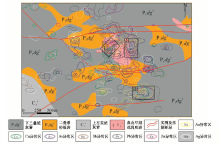

通过土壤地球化学测量工作, 发现了3个土壤地球化学综合异常块段, 由西向东可分为Ⅰ 、Ⅱ 和Ⅲ 号(图4), 其中Ⅰ 和Ⅱ 号异常强度相对较高, 异常中心叠加明显, 规模较大, 是找矿最为有利的位置。同时由综合异也可以看出, Ⅰ 和Ⅱ 号异常区主要出露于二叠系生物碎屑灰岩与燕山早期花岗质岩的接触带上或其附近, 异常由Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Sb、As组成。众所周知, 中酸性岩浆与碳酸盐类岩石相遇时, 容易产生有利的接触带构造, 如果含矿热液沿着接触带或其附近发生交代作用, 就有利于形成矽卡岩矿床[16]。Ⅰ 号异常区与北东向的断裂F3密切相关, 而Ⅱ 号综合异常区与北西向的断裂F2密切相关, 沿断裂两侧发育不同程度的蚀变, 蚀变主要类型为褐铁矿化、绿泥石化、黄铁矿化及云英岩化等。Ⅰ 和Ⅱ 号异常区的矿化位置与元素异常浓集中心位置吻合较好, 说明在这两个异常区内, Ⅰ 和Ⅱ 号异常区土壤地球化学测量所显示的异常为有效的异常。Ⅲ 号异常区位于北东向的F3断裂与北西向的F1断裂的交汇部位周围, 相对于Ⅰ 和Ⅱ 号异常区, Ⅲ 号异常区异常强度相对较低, 异常主要由Au、Ag、Cu、Sb、As组成。

本次在研究矿区的化探异常时, 应用系统核理论对其进行了元素组合异常的评价。该理论自1994年由许进[17]提出后, 周乐尧等[18]、杨利民等[19]把系统核理论应用于化探异常评价中, 并取得了一定效果, 直到易桂花等[20]对该理论在化探异常评价中的稳定性进行分析, 并提出了改进方法。笔者在对研究区土壤地球化学原始数据相关性分析的基础上, 将相关系数> 0.4视为相关, 并将相关的各个元素用线连接起来, 构建异常区的系统网络图(表3)。

依据杨利民[19]的理论计算方法, 可以很容易地得到Ⅰ 、Ⅱ 和Ⅲ 号异常区系统的核分别为{Au, Pb}、{Au}及{Cu}, 系统核度均为1。对于化探异常体系来说, 一般系统的核就是矿区的主成矿元素, 并且系统核度越大, 系统越稳定, 系统的核越突出[18]。依据易桂花等[20]针对系统核理论在化探异常评价中的稳定性分析而提出的连通系数、稳定系数, 求出Ⅰ 、Ⅱ 和Ⅲ 号异常区系统网络图的连通系数分别为22/21、11/10、7/7, 稳定系数分别为5/4、3/3、5/3。通常连通系数越大, 各元素之间的连接边数就越多, 系统网络图就越稳定。一般情况下, 连通系数> 1, 便可认为系统可靠性大[20]。在Ⅰ 、Ⅱ 号异常区内, 野外踏勘过程中发现发育有大量黄铁矿、黄铜矿、孔雀石、斑铜矿及少量铜蓝等矿物, 单样品化验结果显示Au的含量最高可达30.8× 10-6。

为了验证土壤测量方法的有效性和准确性, 对研究区土壤地球化学异常区开展槽探和钻探验证。在Ⅰ 号异常区内, 通过布设WTC042、WTC082、WTC122、WTC123、WTC143、ZK100-1、ZK4-1控制工程揭露了Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ 号金矿体。其中Ⅰ 号矿体倾向171° , 倾角55° , 地表受WTC123控制, 真厚度 2.48 m, 金含量2.62× 10-6, 深部受ZK100-1钻孔控制, 在18.8~32.5 m深度发现3层厚1.1~1.5 m、金含量为2.19~10.47× 10-6的矿体。可以认为Ⅰ 号异常区是由金矿化所引起的矿致异常, 是研究区重点找矿靶区。

在Ⅱ 号异常区内, 由探槽WTC182、EWTC2、EWTC3、EWTC4、EWTC6工程揭露了Ⅳ 号矿体。矿体的品位较为稳定, 一般金含量在(0.7~1.15)× 10-6范围内, 矿体的厚度不稳定, 在0.4~2.02 m之间变化。探槽样品的分析数据与化探异常相一致, 且异常高值点与金矿点较为吻合, 可以认为Ⅱ 号异常区也是由金矿化所引起的矿致异常区, 这也与稳定性评价表(表3)的结果一致, 由此可见利用系统核理论开展化探异常评价可以取得很好的预期效果。

综上所述, 可以认为Ⅱ 号异常区为研究区区另一重点找矿靶区。对于Ⅲ 号异常区, 根据系统稳定性评价(表3), 系统的核为{Cu}, 系统稳定性较强, 在该异常区显示出铜异常, 这与野外踏勘中发现有孔雀石及铜蓝较为一致, 建议展开对该异常区的相关工程查证。

| 表3 沃尔给楔卡金矿综合异常区系统网络图稳定性评价 |

1) 研究区土壤地球化学数据R型聚类分析将元素分为3大类:第一类为 Sb、As、Au、Pb、Ag中低温热液元素组合; 第二类为Cu、Zn中高温热液元素组合; 还有一类以具有挥发性、低温热液元素Hg为代表; 说明了矿区内可能存在多期次的热液流体活动。

2) 在矿区的西南方向上存在中高温热液元素Cu、Ag异常区, 而在矿区东北部存在大面积的As、Sb、Pb等中低温热液元素异常, 推断矿区从西南向东北成矿温度是逐渐降低的。

3) 矿区内Ⅰ 、Ⅱ 号异常区是以Au为主要成矿元素, As、Sb、Pb、Ag作为指示元素的矿致异常, 而Ⅲ 号异常区系统的核为{Cu}, 在该异常区内显示以Cu、Au为主要成矿元素的异常, 这与野外踏勘中发现有孔雀石及铜蓝较为一致, 建议展开对该异常区的相关工程查证。

致谢:野外取样工作得到了沃尔给矿区有关工作人员的大力支持, 在论文撰写过程中, 得到了徐立为和刘圣强师兄的精心指导, 同时也得到了匿名审稿老师对本文提出的宝贵建议和认真修改, 在此一并表示衷心感谢!

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|