作者简介: 刘洪微(1983-),女,硕士,毕业于石家庄经济学院,工程师,主要从事勘查地球化学研究工作。

帕断山矿区位于兰坪—思茅中生代断陷盆地的普洱中轴断裂带上,成矿环境极为有利。通过对该区开展1∶2.5万土壤地球化学测量,分析元素地球化学特征及地质背景,圈定了12个综合异常,并将其划分为6个综合异常带。在Ⅰ号综合异常带的AP6综合异常处发现并圈定了4条铜矿体、1条低品位金矿体,取得了很好的找矿效果。结合成矿地质条件分析,认为该区找矿前景很好,是寻找热液充填交代型金、铜矿的有利地区,对该区继续开展工作,有望获得突破性找矿进展。

Located in the Pu'er longitudinal axial fracture belt of Lanping-Simao Mesozoic rift basin, the Paduanshan mining area possesses extremely favorable mineralization environment. Based on 1∶25 000 geochemical soil survey and an analysis of the geochemical characteristics of the elements and geological background of the area, the authors delineated 12 comprehensive anomaly areas and divided them into six integrated anomaly zones. At the AP6 comprehensive anomaly area which belongs to No.Ⅰintegrated anomaly zone, four copper orebodies and one low-grade gold orebody were discovered, and the prospecting program obtained promising result and good effect. In combination with an analysis of metallogenic geological conditions, it is reasonably believed that the Paduanshan mining area has excellent prospecting potential and is extremely favorable in search for epithermal filling metasomatic gold and copper deposits. If prospecting work is continued in this area, it is expected to get breakthrough soon.

西南“ 三江” (怒江、澜沧江、金沙江)地区是古特提斯构造域东段的重要组成部分

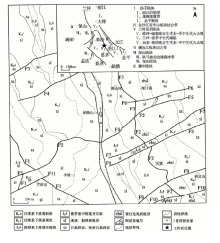

研究区大地构造位置属西藏— 三江造山系(Ⅰ )扬子西缘多岛— 弧— 盆系(Ⅱ )兰坪— 思茅双向弧后— 陆内盆地(Ⅲ )兰坪— 思茅中新生代坳陷盆地(Ⅳ )[4]。区内地层主要为侏罗系中统花开左组及上统坝注路组, 白垩系下统景星组、南新组、虎头寺组, 为一套中生代海陆交互相碎屑— 碳酸盐沉积、陆相红色碎屑— 泥质夹膏盐沉积[5]。二叠系、三叠系、古近系、新近系、第四系分布零星。区内岩浆岩不发育, 仅局部有中粒闪长玢岩呈岩株、岩枝产出。受印支期拗陷、燕山期走滑、喜山期拉分等3个主要地史发展阶段影响, 区内构造极其复杂。早期构造线以NNW向为主, 晚期被NE向、NEE向走滑错移, 形成区内较为复杂的似棋盘状构造格局。研究区属横断山系纵谷区南段, 河谷深切, 山岭纵横交错, 区内最高海拔约2 200 m, 最低海拔约1 100 m, 高差较大, 系中山深切割地貌区。气候属南亚热带高原季风类型。基岩上多覆盖土壤层, 厚度一般在0.5~2.5 m之间。地表植被发育。

矿区地层呈NNW向展布, 倾向SW, 倾角一般30° ~50° 。侏罗系中统花开左组主要出露于矿区中部, 地层沿NNW向展布, 整体SW倾, 局部西倾或南倾, 倾角一般30° ~50° , 东部相对较陡, 向西略缓, 岩性以灰— 灰黑色泥质、粉砂质板岩及灰白色细石英砂岩、变质石英砂岩为主, 夹少量紫红色泥质板岩。侏罗系上统坝注路组仅在矿区西北部和西南部有少量出露, 呈NNW向展布, 倾向SW, 西北部倾角在50° 左右, 相对较陡; 西南部倾角34° ~50° , 相对较缓, 岩性主要为灰白— 灰黑色泥质、粉砂质板岩, 少量紫红色泥质板岩、灰白色细石英砂岩, 泥质、粉砂质板岩与灰白色细石英砂岩呈互层产出。坝注路组与下伏花开左组呈平行不整合接触。白垩系下统景星组主要出露于矿区东部及中西部, 出露面积相对较大, 超过50%, 地层呈NNW向展布, 倾向南西、西、南, 倾角介于13° ~75° 之间, 岩性主要有灰白至灰黑色泥质— 粉砂质板岩、灰绿色板岩、紫红色泥质板岩、灰白色细石英砂岩、变质石英砂岩等, 厚层灰白至灰黑色板岩层往往夹灰白色石英砂岩、变质石英砂岩薄层或透镜体, 或厚层石英砂岩内夹灰白至灰黑色板岩层。白垩系下统南新组主要出露在矿区西部, 呈NNW向展布, 倾向SW, 局部倾向南或西, 倾角35° ~60° , 东部略陡, 西部渐缓, 岩性主要为灰白至灰黑色泥质— 粉砂质板岩、灰至灰白色细石英砂岩— 变质石英砂岩。白垩系下统景星组与上覆南新组呈整合接触, 与侏罗系地层呈断层接触。矿区内未见有岩浆岩出露。

区内构造以断裂为主, 规模相对较大的断裂有11条, 主要呈NNW向和NE向分布, 还有一条NNW向含矿碎裂岩带(Ⅰ 号)。其中的F1断裂位于研究区南西部, 呈NW向展布, 走向延伸4 km, 断裂面倾向SW, 倾角40° ~70° , 断层性质为逆断层, 该断层自北向南依次被NE向F5、F11错断。F1断层内有较好的铜矿化显示, 在断层内及其附近的石英砂岩碎裂岩中见有孔雀石化、蓝铜矿化、辉铜矿化等, 同时伴有硅化。F2断裂位于研究区中东部, 呈NNW展布, 走向延伸约5.1 km, 断裂面倾向SW, 倾角40° ~70° , 性质为逆断层, 断裂内发育强褐铁矿化、硅化, 局部具孔雀石化、蓝铜矿化。Ⅰ 号含矿碎裂岩带位于矿区中部, 呈NNW向自北向南贯穿整个矿区, 走向延伸约4.7 km, 地表宽度最大处可达350 m, 最窄处仅50 m, 钻孔控制最大斜深360 m。该碎裂岩带近地表显示为张性, 向下逐渐演变为压性。碎裂岩裂隙极发育, 且多为石英脉充填。石英脉亦破碎, 且有被错断贯穿现象。局部有较强的热液蚀变及矿化现象, 是区内重要控矿构造之一。F3~F11断裂走向NE-NEE, 断裂面倾角近直立, 为右旋走滑性质断裂。该组断裂切割地层, 并切断了NNW向的含矿断裂。

土壤地球化学测量采样网度为250 m× 50 m, 测线方向70° , 采用便携式GPS定位, 辅以罗盘进行定点, 对采样点及周围的地形地质特征作详细记录。样品采自无污染的B层或B+C层, 采样深度一般为20~50 cm。样品处理严格按照干燥— 碎样— 过筛(-40目)— 拌匀— 称重(≥ 150 g)流程。共采集样品3 115件, 样品分析测试由中国冶金地质总局一局测试中心完成, 分析项目为Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Co、Sn、Mo、Bi、W、Sb、As、Hg。Au采用泡塑吸附— 石墨炉原子吸收法分析, Ag、Sn、Pb、Mo采用发射光谱法分析, As、Bi采用氢化物发生— 原子荧光光谱法分析, Hg采用冷蒸气— 原子荧光光谱法分析, Cu、Zn、 Co、Sb、W采用电感耦合等离子体质谱仪法[8]分析。

根据勘查地球化学中有关的定义和计算公式[9], 对土壤地球化学原始数据进行统计分析(表1)。变异系数主要描述元素的分异特征

| 表1 帕断山矿区土壤元素地球化学统计特征 |

运用SPSS软件对土壤元素含量进行相关性分析, 可以看出(表2), Au与Hg、Sb呈显著正相关, 与Ag、Cu呈较为显著正相关, 表明Au成矿可能与中低温热液活动有密切关系; Ag与Pb、Zn、Co、Cu、Sn呈显著正相关, 与As、Hg、Au、W、Bi呈较为显著正相关, 表明Ag与一套中高温热液元素关系密切; Cu与Ag、Hg、Sb呈显著正相关, 与Au、As、Pb、Co、Sn、Bi呈较为显著正相关。

| 表2 帕断山矿区土壤元素相关系数矩阵 |

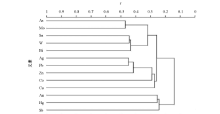

运用GeoIPAS软件对土壤地球化学原始数据进行R型聚类分析[12](图2)。研究区元素可以分为三组:第一组W、Sn、Bi、Mo, 为一套高温元素组合; 第二组Cu、Pb、Zn、Co、Ag, 为一组中温元素组合, Cu、Pb、Zn、Co、Ag密切相关, 其组合异常可以作为该区寻找铜多金属的地球化学标志; 第三组Au、Hg、Sb, 为一低温热液元素组合, Hg、Sb同时又是前缘元素, 可以作为该区寻找金矿的一种间接标志。

经元素含量分布累积频率直方图检验, 研究区土壤13种元素均呈明显的单峰式近似对数正态分布, 故采用元素对数含量计算各元素背景值及异常下限。首先对各元素原始数据转换成以10为底的对数后, 计算出对数平均值、对数标准离差, 再循环迭代剔除(对数平均值± 3倍对数标准差)对数高值。经反复剔除高值后, 按照lgT(异常下限值)=lgC0(背景平均值)+2lgS(标准离差)求出理论异常下限值[13]。实际采用异常下限值还需结合累积频率法(累积频率90%~95%区间内的值)及圈定效果来确定[14]。背景及异常下限值详见表1。

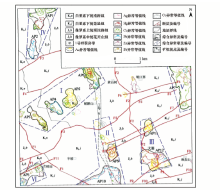

综合考虑元素R型聚类分析特征以及单元素异常在平面上的分布特征, 选取Au、Cu、Ag、Pb、Zn、Co、Sb、Hg进行综合异常圈定, 形成综合异常图。圈定出12个综合异常(AP1~AP12), 并根据异常的特征及所处的地质背景归并为6个综合异常带(图3)。

Ⅰ 号综合异常带:由AP3、AP4、AP5、AP6组成, 受北侧的F4、东侧的Ⅰ 号碎裂岩带、南侧的F5、西侧的F1断裂夹持, 形成北东向的串珠状。该带内的4个综合异常以Au异常为主, 同时伴有Cu、Ag等异常。Au异常浓集中心呈串珠状展布, 异常强度高、规模大, 尤其是东部的AP5、AP6均具三级浓度分带。Ⅰ 号综合异常带具备很好的寻找Au矿的潜力。

Ⅱ 号综合异常带:主要由AP9、AP10组成, 沿Ⅰ 号碎裂岩带呈NNW向展布。AP9是以Au、Hg为主的异常, 异常浓集中心位置吻合较好, 且强度高, 均具三级浓度分带。异常恰好位于碎裂岩带与F8断裂构造的交汇部位, 具备很好的找矿潜力。AP10是以Pb、Zn为主, 伴有Ag、Cu的异常, 异常范围较大, 且南侧未封闭。Ⅱ 号综合异常带具备寻找多金属矿的潜力。

Ⅲ 号综合异常带:由AP11、AP12组成, 沿F2断裂呈北北西向展布。AP11以Au异常为主, 异常强度高, 具三级浓度分带。AP12以Au、Hg、Sb异常为主, 伴有Zn、Pb、Ag异常。Au异常强度较高, 具三级浓度分带, 浓集中心明显, 且与Hg、Sb异常吻合较好, Zn、Pb、Ag异常位于外围。AP11、AP12异常恰好分别位于F2断裂与北东向F7、F8及F9断裂交汇部位, 具有很好的Au成矿潜力

Ⅳ 、Ⅴ 、Ⅵ 号综合异常带:均位于工作区的边角部位, 未封闭, 且是以Cu、Ag、Pb、Zn、Co等为主的异常, 具备一定的规模和强度, 且异常附近一定范围均发育规模不等断裂构造。从异常特征及地质背景分析, 也具有一定的找矿潜力。

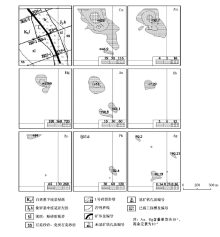

因交通条件等客观原因, 仅对Ⅰ 号综合异常带的AP6综合异常开展了相关的异常查证工作。AP6位于研究区的中北部, 帕断山寨子北约0.6 km处。异常呈不规则状北西向展布, 北侧未封闭。异常是以Cu、Au为主, 伴有Hg、As、Sb、Ag、Pb、Zn的多金属异常, 异常面积约0.34 km2(图4)。该异常主要地球化学特征列于表3。

AP6综合异常中Cu、Au异常强度较大, 具有三级浓度分带, 异常浓集中心明显; Hg、As异常具二级浓度分带, Sb、Bi异常具一级浓度分带, 异常强度相对较弱; 以Cu、Au异常为中心, 自内向外依次出现Cu-Au、Hg-As-Sb、Ag-Pb-Zn元素组合分带, Ag、Pb、Zn异常位于Cu、Au异常外带外侧, 较分散, 与其他元素套和性相对较差。

踏勘发现AP6综合异常恰好位于Ⅰ 号碎裂岩带的北端, 地形陡峭, 出露岩石为板岩碎裂岩和石英砂岩碎裂岩。自异常中心沿碎裂岩带向南北两侧, 构造裂隙极发育, 且多为石英脉充填。石英脉呈多期次的网脉状、细脉状。石英脉局部发育黄铜矿化、黄铁矿化、方铅矿化, 伴随孔雀石化、蓝铜矿化、褐铁矿化、赤铁矿化、硅化等, 边缘可见绢云母化。通过进一步槽探、钻探揭露, 发现并圈定了4条铜矿体(平均品位1.33%)、1条低品位金矿体(平均品位1.19 g/t), 取得了很好的找矿效果。

| 表3 帕断山矿区AP6综合异常主要参数统计 |

研究区位于兰坪— 思茅盆地中轴断裂带上, 该带构造、岩浆、热液活动频繁、矿化类型多样, 是一个铜多金属矿富集区带。该带西侧以产于石炭系、侏罗系、白垩系的铜、铅矿化为主, 东侧以产于中、上三叠统中的金、汞、锑矿化为特征

研究区内断裂构造发育。NNW向的Ⅰ 号构造碎裂岩带和F1、F2断裂规模较大, 是区内主要的控矿、容矿构造。NNW向构造又被NE、NEE向断裂切割, 形成似棋盘状格局。构造的多期次发育为矿质活化、运移、沉淀提供了有利条件[18]。

根据研究区土壤地球化学综合异常特征、异常查证情况、成矿地质条件分析, 认为该区找矿前景很好, 是寻找中低温热液充填型金、铜多金属矿的有利地区[19]。

此次异常查证仅对Ⅰ 号综合异常带的AP6综合异常开展了若干的槽探、钻探揭露工作, 发现了若干矿(化)体。由于AP6所处的构造情况较复杂, 若选择合适的电法等物探手段, 进一步查明含矿构造及矿(化)体的特征, 再辅以若干探矿工程验证, 有望进一步扩大找矿规模。

Ⅱ 、Ⅲ 号综合异常带显示了极佳的Au成矿潜力, 若开展1∶ 1万土壤地球化学测量, 配合必要的原生晕剖面测量, 初步掌握矿化蚀变带位置, 再辅以必要的探矿工程揭露, 有望寻找到矿化蚀变体。

Ⅳ 、Ⅴ 、Ⅵ 号综合异常带是以Cu、Ag、Pb、Zn、Co等近矿元素为主的异常, 规模相对较大, 且具一定强度。下一步需在地表详细追索的基础上, 开展激电中梯测量, 再视结果辅以必要的工程验证, 以期实现找矿突破。

通过开展1∶ 2.5万土壤地球化学测量及查证工作, 在帕断山Ⅰ 号综合异常带圈定了4条铜矿体和1条低品位金矿体, 取得了较好的找矿效果。若针对圈定的综合异常带开展针对性的工作, 必将会有更大的找矿突破。普洱中轴断裂带地质情况复杂, 成矿类型多样, 这就造成了找矿难度的增加和找矿方法效果的巨大差异。因此, 只有针对研究区的具体特征, 采用有针对性的手段、方法, 才能达到最佳的找矿效果, 实现找矿突破。

致谢:野外工作和成文过程中得到了华北有色工程勘查院有限公司云南昔朗项目部全体成员的指导和帮助, 在此表示衷心的感谢。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|