作者简介: 李望明(1988-),男,助理工程师,主要从事水工环物探方法研究与应用。Email:lwm100@163.com

管波探测法在桩底溶洞探测(基桩半边嵌岩)和基桩抽芯检测中(桩身完整性)具有良好应用前景,然而,目前主要是依据管波时间剖面进行定性解释,笔者从实践经验中提出了利用管波信息(直达管波到达时间、中心频率、反射系数)进行定量解释的方法,将定性解释与定量解释联合应用,提高了管波探测法的解释精度,通过模型桩实验表明:利用管波信息进行定量解释的方法是科学可行的,并能获得较好的地质解释效果,同时,可改善基桩完整性“钻芯法”检测的一孔之见等弊端。

Tube wave detecting method has a good application prospect in pile bottom cavity detection of rock-socketed pile side and pile core pulling tests (pile body completeness);nevertheless,at present the method is mainly based on the qualitative interpretation of tube wave time section.In view of this situation,the authors,based on the past experience,put forward the utilization of tube wave information (direct tube wave arrival time,center frequency,reflection coefficient) for quantitative interpretation,and application of the combined qualitative explanation and quantitative interpretation,so as to improve the interpretation precision of the tube wave detecting method.The model pile experiment shows that the quantitative interpretation method with tube wave information is scientific and feasible.It can obtain good effect of geological interpretation,improve the foundation pile integrity and overcome the peephole view of core detection.

我国碳酸盐岩分布广泛, 类型繁多, 由于碳酸盐岩埋藏较浅, 浅部岩溶发育且上覆土层较软弱, 存在土洞、溶洞等不良地质现象, 常采用嵌岩桩的基础形式。嵌岩桩桩端的承载力大, 对持力岩层的完整性要求高, 特别是采用单桩单柱基础时, 更是如此。

根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)的要求:“ 在岩溶发育地区, 当采用大直径嵌岩桩时, 应进行专门的桩基岩溶勘察, 岩溶勘察宜采用工程地质测绘和调查、物探、钻探等多种手段结合的方式进行, 勘察点应逐桩布置, 勘探深度应不小于(桩)底面以下桩径的3倍并不小于5 m, 当相邻桩底的基岩起伏较大时应适当加深” [1]。为保证嵌岩桩持力层的完整性, 在施工阶段常采用一桩一孔的超前钻探方式进行桩位勘察; 国内大量工程实例表明, 采用一桩一孔勘察, 甚至一桩多孔, 均难以有效探明桩位范围内的岩溶(洞)发育情况, 依然存在基桩半边嵌岩、持力层中存在溶洞的风险隐患, 并发生了多起由于地基不稳造成的建筑物下沉甚至倒塌事故。在混凝土灌注桩成桩过程中, 由于成桩工艺及地下水等因素易造成离析、夹泥、桩底沉渣过厚等桩身缺陷, 在进行基桩钻芯法检测时, 当存在取芯机械故障或人为抛弃碎裂芯样时容易造成对桩的误判。而管波探测法可发现钻孔旁侧的岩溶、溶蚀裂隙、软弱夹层的分布范围远大于孔径(探测半径约1 m), 可弥补一孔之见的不足[2, 3, 4]。尤其在桩底溶洞探测(基桩半边嵌岩)和基桩抽芯检测中, 可扩大观测到钻孔外围约1 m范围内桩身是否存在缺陷, 改善了钻芯法的一孔之见; 同时还可检查是否存在岩心编录作弊问题, 因此管波探测法在桩底溶洞、基桩检测中具有良好的应用前景[5]。

然而, 目前管波探测法主要是依据时间剖面图进行定性解释, 解释的原则是根据剖面图中反射波的有无、能量的相对强弱、振幅的相对大小等直观图信息进行解释[6, 7]。笔者根据近几年管波探测实践经验, 提出了从管波时间剖面图提取直达管波到达时间、中心频率、反射系数等信息进行定量解释的方法, 将定性解释与定量解释联合应用, 提高了管波探测法的解释精度, 以供探讨。

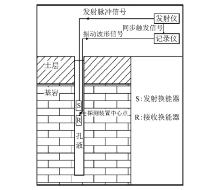

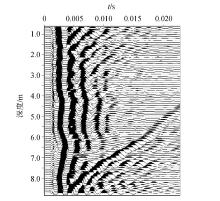

管波探测法的原理是在充填液体的孔内采用发射探头发射一低频、高能量的脉冲信号, 发射探头产生的振动与孔液作用, 将在孔液与孔壁上产生管波, 管波沿着孔液与孔壁传播一定距离后, 被接收探头接收并用记录仪记录(图1); 同步移动发射探头与接收探头以改变探测位置, 把不同深度探测点的振动记录按深度排列, 得到管波探测时间剖面(图2)[8, 9, 10]; 通过分析管波探测时间剖面中直达波振幅的大小、反射波强弱等信息, 判定孔旁岩溶裂隙和软弱夹层等所处深度及范围。

管波的传播特性研究结果表明:管波是在井内流体与井壁以外一定范围内(半径约1 m)传播的一种导波, 其传播速度略低于流体速度, 传播方向为沿钻孔的轴向传播, 具有前推式的质点运动轨迹, 在轴向切面内为一系列椭圆; 由于孔内流体吸收作用很小, 管波频率和幅度变化缓慢, 所以, 尽管经过了一定距离的传播, 管波能量依然很强, 其频谱与管波源的频谱基本一致。

当管波在传播方向上遇到空洞、软弱夹层等缺陷时, 在缺陷附近存在波阻抗差异, 管波在波阻抗界面将产生透射和反射, 透射直达波由于缺陷的存在使其绕过缺陷传播或穿过缺陷内低速介质时走时增加, 从而直达波到达时间延后。直达波脉冲是复频波, 具有多种频率成分, 当它们穿过缺陷后, 各种频率成分的直达波衰减程度不同, 高频部分比低频部分衰减严重, 因而导致接收信号的中心频率向低频段漂移, 其漂移的多少取决于衰减因素的严重程度, 所以接收管波的中心频率实质上是介质衰减作用的一个表征量, 当遇到缺陷时, 由于高频衰减严重, 使接收管波的中心频率明显降低。在波阻抗界面处将产生反射管波, 在波阻抗界面以下产生的是下行反射管波, 在波阻抗界面以上产生的是上行反射管波, 距离反射界面越远, 反射能量越小, 由反射管波与直达管波能量的比值计算出的反射系数在波阻抗界面附近为最大值[11]。

因此, 利用管波的直达波到达时间、中心频率、反射系数等信息进行定量解释是可行的。

从管波探测时间剖面(图2)可以看出:反射管波与直达管波的同相轴之间存在较大差异, 随着接收探头与波阻抗界面之间的距离变大, 反射管波的到达时间也增大, 因此反射管波在时间剖面上同相轴呈“ < ” 型, 而直达管波到达时间变化相对较小。根据这一特点, 可采用中值滤波的方法来分离直达管波与反射管波。中值滤波实现如下[12, 13, 14, 15]:

1)以某一深度点为中心, 读取N条相邻深度的波形记录, 构成一组序列(N为中值滤波参数, 一般为5~15)。

2)在每个时间点上, 对这N条波形对应的振幅进行排序, 以排序后的本组波的波幅中间值作为这一深度点的结果。

3)改变深度点, 读下一组波, 重复上述步骤直至全部完成。

需要说明的是中值滤波存在最上和最下几条(N/2)波列无法处理而丢失, 因此探测范围要比解释范围略微增大。

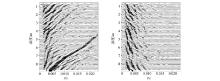

将原波形(图2)经过中值滤波处理后得到直达管波波形(图3a), 将原波形(图2)减去直达管波波形(图3a)即可得到反射管波波形(图3b)。

分离上行波与下行波主要是依据两者视速度的不同来进行, 由于上行波与下行波随距离变化, 表现形式正好相反, 其视速度可表示为“ 正速度” 和“ 负速度” , 因此通过频率— 波数二维滤波即可分离这两种速度符号相反的波, 从而达到分离目的。

将反射管波(图3b)通过频率— 波数域二维滤波后, 再进行傅里叶反变换, 回到深度— 时间域, 即得到的上行反射管波与下行反射管波(图4)。

经中值滤波、频率— 波数域二维滤波处理后分别得到了直达管波、上行反射管波、下行反射管波, 然后按下述方法计算得到直达波到达时间、中心频率、反射系数。

1)中值滤波处理后分离得到的直达波非常明显, 采用自动或手动的方式即可拾取每道直达波的到达时间。

2)中心频率的定义为功率谱的频率加权累加与总能量的比值, 它反映了信号能量按频率分配的特点, 高频能量强则中心频率高, 高频能量弱, 低频能量强则中心频率低, 用公式表示为:

式中:fm为中心频率, P(f)为功率谱, fH、fL分别为功率谱的高低截频。

3)反射系数的定义为上行反射管波的频谱与直达管波频谱的比值, 它反映了反射波能量的大小, 波阻抗差异越大, 反射系数越大, 距离波阻抗界面增大, 反射系数减小; 用公式表示为:

式中:D(ω )为直达管波频谱, R(ω )为上行反射管波频谱。

将按上述方法计算得到的每个测点的直达管波到达时间、中心频率、反射系数按深度排列, 形成3条曲线图:时间— 深度曲线、中心频率— 深度曲线、反射系数— 深度曲线, 从而完成了管波信息的提取。

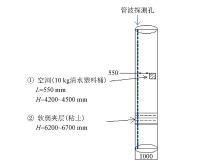

为了验证上述方法的有效性, 笔者制作了模型桩, 模型桩桩长为8 m, 桩径为1 m, 材料为混凝土, 探测孔管材为PVC管; 模型桩制作时人为设置了2处缺陷, 分别为:①在距离探测孔L=0.55 m, 深度H=4.2~4.5 m处放置一个盛满10 kg清水的塑料桶, 模拟孔旁溶洞; ②在深度H=6.2~6.7 m之间全断面用粘土充填桩身, 模拟软弱夹层(图5)。

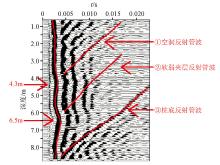

进行管波探测时发射探头与接收探头保持间距为0.6 m, 采集点距为0.1 m, 数据采集后按深度排列形成时间剖面(图6), 首先进行定性解释:在4.3、6.5 m左右直达波时间延后且存在反射管波界面, 初步判定4.3 m左右、6.5 m左右存在异常地质体。

将时间剖面图进行数据处理, 然后进行定量解释, 定量解释的方法为特征点法:设定h1为异常地质体的上界面深度、h2为异常地质体的下界面深度、O1为异常地质体的中心点深度, Sh为直达波到达时间高值异常点深度、Fl为中心频率参数低值异常点深度、Rh为反射率高值异常点深度, 则异常地质体的中心点深度及上、下界面深度按下式计算:

直达管波到达时间异常位置与中心频率的异常位置的平均值对应异常地质体的中心点位置, 反射率的高值异常位置加上0.3 m(发射接收探头距离的一半)对应异常地质体的上界面, 下界面即为上界面相对于异常地质体中心的对称位置; 模型桩定量解释成果见图7、表1。

由表1可知:①号孔旁溶洞定量解释异常深度位置为4.1~4.6 m, 与模型参数基本吻合; ②号软弱夹层定量解释异常深度位置为6.2~6.7 m, 与模型参数完全吻合。

| 表1 模型桩定量解释结果 |

从模型桩实验可以看出:通过中值滤波、频率— 波数域二维滤波等方法提取管波的直达波到达时间、中心频率、反射系数信息进行定量解释, 能够判定管波有效探测范围内的孔旁岩溶、软弱夹层的顶底界面位置, 异常地质体离探测孔越近、顶底界面高差越大, 管波信息异常反应越明显, 定量解释的精度越高。利用管波信息进行定量解释的方法是科学可行的, 应用到桩底岩溶探测、基桩抽芯检测中将获得良好的地质解释效果。

在提取管波信息时采用中心频率而不是振幅来度量波的衰减是因为振幅的测量有很多不确定因素, 容易受干扰, 因而误差较大。

另外需指出的是套管(尤其是钢套管)对管波具有一定屏蔽作用, 在实际工程应用中应注意[16]; 管波探测的多解性是较少的; 因为管波探测法的参数异常为地层界面、孔径改变、液面处等非缺陷波阻抗界面造成的, 解释时结合地质钻孔资料可排除。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|