作者简介: 靳职斌(1964-),男,高级工程师,长期从事地球化学勘查找矿工作。

利用常量元素地球化学特征参与评价岩体的含矿性具有重要意义。通过计算山西境内210个中酸性岩体的铝饱和指数,发现含矿岩体与非矿岩体的铝饱和指数存在一个明显的分界值,即铝饱和指数大于1.7的岩体基本与矿有关,小于此值的岩体绝大多数尚未发现与矿有关。铝饱和指数可能是反映岩体中矿元素活化释放程度或能力的一项重要指标,是本次探讨的重点,对评价其他区域中酸性岩的含矿性有重要参考意义。

The application of constant element geochemical characteristics to the evaluation of ore-bearing properties has important significance. In this paper, the authors found that there is a clear boundary value of the aluminum saturation index between the orebody and the barren body among the 210 intermediate-acid rock bodies in Shanxi Province. Aluminum saturation may be an important indicator to reflect the capability of the intermediate-acid magma for releasing the ore-forming elements. The result obtained by the author is of reference value for evaluating ore-bearing potential of intermediate-acid magma in other areas.

中酸性岩在我国的出露面积占全国面积的9%以上, 与内生多金属矿如钨、锡、 钼、 铜、铅、锌、 金、银、铀等密切相关, 其成矿作用除了提供热源外, 也是重要的矿质来源。中酸性岩浆在成岩过程中, 成矿元素W、Sn、Mo、Cu、Pb、Zn、Au、Ag、U等以类质同象方式赋存在造岩矿物晶格中, 替代Mg、Ca、Na、K等碱性元素。当岩体受到岩浆期后等热液作用, 造岩矿物晶体会发生蚀变而被破坏, 伴随这一过程, 赋存在晶格中的成矿元素被活化释放出, 迁移至构造空间内沉淀成矿, 这是岩浆热液型多金属矿成矿的重要机制之一[1]。

而在实际找矿工作中, 经常会遇到成矿元素含量普遍高却不成矿的“ 呆化” 现象, 如有些岩体中成矿元素W、Sn、Mo 、Cu、Pb、Zn、Au、Ag等平均含量很高, 甚至临近边界品位, 范围也较大, 但总是难以进一步富集成矿, 远低于经济可采工业品位。可见岩体中成矿元素的含量不是唯一的先决因素, 还存在一个有效释放的问题, 只有成矿元素所赋存的造岩矿物晶体遭到破坏, 使成矿元素能在短时间内“ 破格” 而出大量释放, 才可能聚集成矿。 因此对于岩体的含矿性评价, 除了考虑成矿元素在岩体中的含量外, 对岩体释放成矿元素程度或能力的评价也是一个很重要的方面[2]。

岩体对成矿元素的释放能力决定于造岩矿物的稳定性, 从根本上讲决定于Si-O四面体骨干的稳定性。晶体矿物学研究表明, Si-O四面体中Si被Al替代程度越高, 晶体稳定性越低; 配位阳离子Mg、Ca、Na、K被W、Sn、Mo、Cu、Pb、Zn、Au、Ag、U等成矿元素替代程度越高, 晶体稳定性也就越低[3]。铝饱和指数w(Al2O3)/[w(CaO)+w(Na2O)+w(K2O)][4]恰好能刻画这种消长关系。故笔者对山西境内210个中生界和前寒武系中酸性岩体的铝饱和指数进行了统计, 利用铝饱和指数评价中酸性岩浆岩的含矿性, 并进一步利用异常下限法, 计算出相一致的分界值。

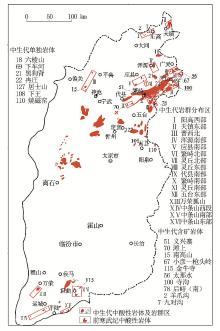

山西省境内中酸性侵入岩集中在两个时期, 分别是前寒武纪和中生代(燕山期)。前寒武系中酸性岩包括花岗岩、二长花岗岩、斜长花岗岩、石英二长岩、花岗闪长岩、石英闪长岩, 广泛分布在五台— 恒山、云中山、吕梁山、中条山、晋北天镇等地带(图1), 累计出露面积约2 200 Km2, 其中有独立化学成分数据的岩体共84处(表1)[5]。

| 表1 山西省前寒武纪中酸性侵入岩体 |

中生界中酸性岩侵入岩集中分布在五台— 恒山、天镇、中条山等区带(图1), 累计出露面积约 200 km2。形成时代大多为燕山中期, 个体出露面积均不大, 一般为数平方千米, 有独立化学成分数据的岩体共126处(表2)[6]。

| 表2 山西省中生代中酸性侵入岩体 |

铝饱和指数最早由Shand[7]提出, 是花岗岩分类的一个重要指标。 20世纪70~80 年代人们认识到过铝花岗岩与稀有金属矿床成因联系密切, 对过铝花岗岩的研究备受重视[8], 一般把全岩的铝饱和指数大于1.0作为过铝花岗岩的重要标志。从目前了解的情况看, 利用铝饱和指数评价岩体中成矿元素活化能力方面的例子还不太多。

根据A/CNK=w(Al2O3)/[w(CaO)+w(Na2O)+w(K2O)]计算表1、表2中210个岩体的铝饱和指数(表3、表4), 计算数据引自《山西省前寒武纪花岗岩》[5]及《山西省中生代中酸性侵入岩》[6](单位为百分含量)。因篇幅所限, 表中只列出了岩体代号与铝饱和指数A/CNK值。表中黑体字号对应的与中小型以上金、银、铜、钼等矿床有关的成矿岩体[9]中, 前寒武纪含矿岩体有11个, 中生代含矿岩体10个, 共计21个。这些成矿岩体的Al2O3、CaO、Na2O、K2O百分含量值及铝饱和指数值单独列于表5。

| 表3 山西省前寒武纪中酸性侵入岩体铝饱和指数 |

| 表4 山西省中生代中酸性侵入岩体铝饱和指数 |

| 表5 山西省含矿中酸性岩成矿元素含量及铝饱和指数 |

由表5可知, 前寒武纪和中生代成矿岩体的铝饱和指数值均大于1.7, 即纵观山西省210个中酸性岩的含矿性和铝饱和指数, 已发现的成矿岩体与非矿岩体间的铝饱和指数存在一个突变性分界值, 大于1.7多为成矿岩体, 小于1.7一般为非矿岩体。进一步从表5看出, 较大规模矿床的铝饱和指数值更大一些, 显著超过了1.7。如铜矿峪为中条山最大铜矿床, 岩体铝饱和指数高达2.772; 义兴寨为山西最大金矿, 岩体铝饱和指数值为1.942; 小彦— 枪头岭(刁泉)为山西省最大银矿, 岩体铝饱和指数值为2.90。由此可见, 中酸性岩体铝饱和指数增大可能更有利于成矿。

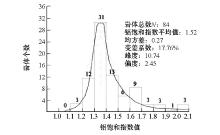

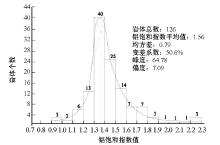

为了进一步考察上述中酸性侵入岩铝饱和指数与成矿关系的概率统计意义, 分别根据表3、表4铝饱和指数值做直方图, 直观显示较为对称的正态分布, 并计算了平均值, 标准差、分布峰度和偏度(图2、图3)。

两图正态分布的峰度分别为10.74和64.78, 都远超过标准正态分布峰度值(3); 变差系数也较小, 表明铝饱和指数值稳定集中在较窄的范围内(1.38附近)。另一方面, 曲线偏度均大于零, 为右偏态, 说明不稳定部分集中在右侧高值部分, 铝饱和指数越高变化越大。

从正态分布对称性讲, 前寒武纪岩体铝饱和指数右对称点在1.7部位, 中生代岩体右对称点在1.8部位, 和实际统计的结果基本一致, 即右侧对称点以外部分为异常, 1.7~1.8这一分界值可视作异常下限, 反映在原始正态分布基础上叠加了成矿作用。

由上述分布特征可知, 铝饱和指数异常下限值可用正态分布方法来求取。在210个岩体中目前已发现21个含矿岩体, 占到10%。尽管不排除其他岩体的含矿性, 但10%这一比例符合自然规律, 也是通常所取的地质异常范围。正态总体样本落在(X-nS, X+nS)区间内的概率为90%时, n取值约为1.65, 区间以外为异常[10], 故一般以T=X+1.65S计算异常下限。

在求取异常下限之前, 一般先以T=X+3S为界限进行多次迭代剔除离散值[11]。相对于岩体中的微量元素, Al2O3、CaO、Na2O、K2O等常量成分变化较为平稳, 剔除时应适当降低n取值。本次剔除离散值时n取值为2.5。

表6是对前寒武纪84个中酸性岩体铝饱和指数下限值的计算结果, 先按T=X+3S经过三次剔除, 再根据T=X+1.65S计算得到异常下限值为1.6915, 与含矿岩体铝饱和指数最低值1.747的相对偏差仅为3.5%。

| 表6 山西省前寒武纪中酸性岩铝饱和指数异常下限计算 |

表7是对中生代126个中酸性岩体铝饱和指数的计算结果, 在第一次剔除时, 将两个低值(40号0.019和42号0.008)也作为离散值剔除掉。通过三次剔除求得异常下限为1.7095, 与含矿岩体的铝饱和指数最低值1.780的相对偏差仅为4.0%。

| 表7 山西省中生代中酸性岩铝饱和指数异常下限计算 |

由此可见, 根据异常计算方法可求得上述岩体中划分成矿岩体的铝饱和指数的临界值。

上述铝饱和指数实质上反映了中酸性岩体中Al2O3、CaO、Na2O、K2O主量成分相对变化引发的成矿作用。究竟反映了一种什么样的成矿作用机理, 下面从岩石结晶学方面作初步讨论。

中酸性岩的主要造岩矿物一般有角闪石、黑云母、钾长石、钠奥长石等, 也是成矿元素以类质同象方式赋存的主要载体矿物[12]。如含Zn普通角闪石CaNa(Mg, Fe, Zn)4[AlSi4O11](HO)2; 含Cu黑云母K{(Mg, Fe, Cu)[AlSi3O10](HO)2}; 含Ag钠长石(Na, Ag)[AlSi3O8]; 含Pb钾长石(K, Pb)[AlSi3O8]等。这些成矿元素占据晶体中K、Na、Ca、Mg等配位阳离子晶格位置, 要从这些晶格中释放出来, 则需要整个晶体发生“ 崩溃” 解体, 而决定整个晶体能否“ 崩溃” 的主体因素则是Si-O四面体的稳定性。

对于Si-O四面体来讲, Si被Al替代程度越大, 其稳定性越趋降低。同时, Si被Al替代程度越大, 配位离子K、Na、Ca、Mg等被Cu、Zn、Pb、Ag等替代的量越多。由此可见, 晶体中Al的相对增加和K、Na、Ca、Mg的相对降低, 有益于Cu、Pb、 Zn、 Au、 Ag、 Sb、 Mo等成矿元素在造岩矿物晶体中富集和释放[13], 而铝饱和指数恰好能反映这种关系, 显然可作为评价中酸性岩含矿性的一项重要指标。

进一步讲, 矿物晶体都有固定的熔点, 也有相应固定的分解崩溃点, 在受到一定温压的热液作用时, 这些造岩矿物晶体不是渐变分解, 而是在达到一定临界状态时暴发集体性崩溃。而铝饱和指数的增大, 会降低矿物晶体的崩溃临界点。由此可以推断, 在同一温压的成矿动力条件下[14], 山西省境内部分岩体由于铝饱和指数达到1.7~1.8, 使得岩体内一些造岩矿物优先发生分解崩溃, 释放出大量成矿元素, 在一定构造空间聚集成矿。

通过对山西境内前寒武纪及中生代210个中酸性岩体铝饱和指数的计算与对比, 结合目前已发现的含矿性岩体, 发现铝饱和指数值变化与岩体的含矿性有一定的关联, 存在一个明显的突变性分界值(1.7), 大于这一数值的岩体基本为含矿岩体, 小于这一数值的岩体一般为非矿岩体。龙灵利等对山西堡子弯与金、钼矿密切相关的二长花岗(斑)岩研究, 取得铝饱和指数值为1.97[15], 印证了这一观点。

分析铝饱和指数分布特征, 通过正态分布方法定量求取异常下限值。从岩石结晶学角度分析了铝饱和指数对反映中酸性岩体含矿性的实质意义, 即岩体中有关造岩晶体矿物在铝质增多的情况下, 晶体的稳定性发生了改变, 在一定外因条件下突发性集中释放成矿元素。

总之, 对山西境内210个中酸性岩体的计算对比研究表明, 利用铝饱和指数判别岩体的含矿性, 是利用常量元素预测成矿的一个重要手段, 是对微量成矿元素预测评价的重要补充。

关于铝饱和指数与成矿作用的内在机理值得进一步探讨研究, 例如在文献[16]中, 滇西南大麦地锡矿区花岗岩闪长岩铝饱和指数值大于1对则成锡矿成矿有利, 因此1.7~1.8这一分界值的通用性需要进一步验证, 可能在不同的地区环境中有不同的计算结果。

致谢:在编写过程中得到山西省地球物理化学勘查院总工刘仁亮先生的悉心指导,在此谨致以深切谢意!

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|