作者简介: 王富春(1968-),男,高级工程师,在读博士,主要从矿产资源勘查、研究工作。E-mail:xnwfuchun@163.com

纳日贡玛地区位于青海南部高寒山区,自21世纪初国土资源大调查以来该区斑岩型矿床找矿取得了较大的进展,发现了一系列铜钼矿床(点) ,而常规的物化探综合方法在找矿勘查中发挥了重要作用。本区以纳日贡玛铜钼矿为典型矿床,在总结地质、物探、化探等特征指示标志的基础上,建立了该区斑岩型铜钼矿床的地质—物化探找矿勘查模型。该模型在外围找矿预测中取得了良好的应用效果,圈定了12处找矿靶区,部分靶区经工程验证已发现斑岩型铜钼矿体,找矿前景良好。

Narigongma area is located in the alpine landscape region of southern Qinghai Province. Great progress has been made in the prospecting for porphyry deposits, and a series of Cu-Mo deposits or ore spots have been found in this area since the performance of the land and resources survey. The conventional integrated geophysical and geochemical methods have played a significant role in prospecting and exploration. Taking the Narigongma Cu-Mo deposit as a typical example and based on summarizing its characteristic criteria in geology, geophysics and geochemistry, the authors established a geological-geophysical-geochemical comprehensive prospecting model for porphyry Cu-Mo deposits. When the model was applied to periphery prospecting, 12 prospecting targets were delineated. In some of the target areas, a few Cu-Mo spots were found by engineering testing and verification.

纳日贡玛地区位于西南三江成矿带北段, 是我国著名的铜、钼、铅、锌等有色金属集中区, 其中斑岩型铜钼矿床是该区主要的矿床类型。自2002年开展国土资源大调查以来, 该区相继发现并评价了纳日贡玛、众根涌、陆日格、打古贡卡、亨赛青等一批矿床(点)。

物化探综合方法在我国西部斑岩型矿床找矿中应用广泛[1, 2, 3]。研究区位于青藏高原高寒山区, 虽然景观条件独特, 但常规的物化探综合方法仍然在找矿勘查中发挥了重要作用。自2002年开始, 先后采用水系沉积物测量、岩石地球化学测量、地面磁法测量、激电中梯测量、重力测量、井中物化探等综合方法, 对纳日贡玛及其外围进行了勘查。资料表明, 该地区斑岩型铜钼矿床具有明显的地球化学、地球物理等异常显示。找矿事实证明在青海南部工作程度较低的高寒景观区, 既使采用常规的地质— 物探— 化探相结合的综合方法, 也能取得良好的找矿效果。

利用找矿模型进行类比预测及找矿勘查是目前地质找矿的主要途径之一[4, 5, 6]。前人对我国西部几个重点成矿带斑岩型矿床找矿模型进行了较系统的研究[7, 8, 9, 10], 但纳日贡玛地区类似研究薄弱, 仅有少量区域性的概略研究与预测[11]。笔者以本区勘查及研究程度相对较高的纳日贡玛斑岩型铜钼矿床为典型实例, 在总结矿区景观特征及地质背景、矿床地质特征的基础上, 结合矿床的物化探异常显示, 借鉴邻区研究成果, 建立了本区斑岩型铜钼矿的找矿预测标志系统和综合方法找矿模型, 对模型在外围成矿预测工作中的应用效果进行了探讨, 以期在该区进一步找矿勘查中借鉴。

本区位于青藏高原腹地、唐古拉山东段, 为中浅切割的高山— 极高山区, 最高海拔5 800 m, 相对高差1 200 m, 平均海拔5 200 m。本区属半湿润寒冻气候区, 西部和西北部有现代冰川覆盖, 主体地区在距离地表1.5~2 m以下存在冰冻层, 自然景观为高山地衣岩屑带。区内气温极低, 常年处于冰冻条件下, 植被稀少, 局部有高山寒冻草甸发育。以现代冰雪作用引起的寒冰风化为主, 岩石的机械崩解作用特别强烈, 山体上部常为裸露的岩石, 下部岩屑坡、碎石流覆盖较厚。典型意义上的土壤不发育, 以高山草甸土、冰沼土为主, 多年冰结, 季节性融化层发育。

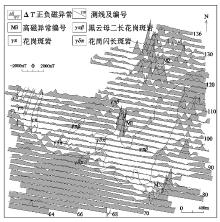

纳日贡玛矿区处于北羌塘— 昌都陆块北缘的开心岭— 杂多二叠纪岛弧带[12], 区域上与东南部的玉龙斑铜矿床处于同一个构造— 成矿带上。区内出露地层为下— 中二叠统诺日巴尕日保组(P1-2nr), 岩性为一套海陆交互相的火山岩、碎屑岩和碳酸盐岩建造。喜山早期黑云母花岗斑岩体呈小岩株状侵入于二叠系地层中, 出露面积0.96 km2, 受北西向与北东向次级断裂的交会部位控制, 岩体大多呈北东向展布(图1)。

纳日贡玛铜钼矿床是该区最早发现的斑岩型矿床。矿床受喜山早期黑云母花岗斑岩控制, 矿体主要分布在岩体上部与围岩的内外接触带附近。矿体大部分处于隐伏状态, 形态呈带状、厚板状、不规则状。根据矿体相对集中分布的特点及其所处地质构造部位的差异, 圈定8个铜钼矿体, 其中以Ⅲ -Mo(Cu)和Ⅱ -Cu矿体规模较大。斑岩体内以钼矿体为主, 靠近接触带附近为铜钼复合矿体及铜矿体, 围岩中则以铜矿体为主。矿化的强弱与岩体内裂隙的发育程度呈正相关关系。

围岩蚀变类型有硅化、绢云母化、高岭土化、青盘岩化、碳酸岩化、黑云母化、矽卡岩化、角岩化等。斑岩体内硅化— 绢云母化较强, 其次为钾化; 围岩具环绕斑岩体分布的面型青磐岩化、黄铁矿化及局部的矽卡岩化、角岩化[13]。矿化强弱与硅化— 绢云母化呈正相关, 而钾化蚀变带位于贫矿带。

陈建平等[14, 15]、陈有顺等[16]、郭贵恩等[17]、南征兵[18]、温得银等[19]、刘增铁等[20]对矿床地质特征及成矿条件等进行过研究与总结, 陈建平等[14]、杨志明等[21]、南征兵[18]等通过对纳日贡玛地区铜钼矿床同位素及成矿物质来源、成矿流体特征和成矿年代学的研究, 认为纳日贡玛铜钼矿床为典型的斑岩型铜钼矿床。李文昌等[22]、侯增谦等[23, 24]对西南三江成矿带斑岩型矿床形成的构造背景进行了探讨, 认为纳日贡玛铜钼矿床形成于碰撞造山环境。

矿区内主要岩石、矿化及蚀变岩石物性测定结果见表1。

| 表1 纳日贡玛矿区岩(矿)石物性特征统计 |

区内花岗斑岩基本无磁性, 但遭受矿化蚀变的花岗斑岩具微弱的磁性; 玄武岩及黄铁矿化玄武岩具较高磁性, 但磁性不稳定, 变化较大。玄武岩与花岗斑岩具明显的磁性差异, 使用磁法可以划分和圈定玄武岩和花岗斑岩体的范围。

矿区内黄铁矿化较普遍, 各类岩石的极化率都比较高, 玄武岩、花岗斑岩极化率平均值在4.9%, 玢岩脉极化率平均值也达7.3%, 故该区激电异常背景值较高。黄铁矿化玄武岩和黄铁矿化花岗斑岩极化率变化较大, 平均值达33%。黄铁矿化花岗斑岩电阻率相对较低, 平均值为5 000 Ω · m左右。可见矿(化)体和其他岩性之间具明显的电性差异。

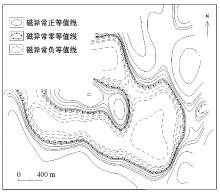

矿区1:1万高精度磁测平面图(图2)上, 围岩(玄武岩)具有较高、跳跃不稳定的正值磁异常, 异常幅值在500~4 500 nT之间; 而黑云母花岗斑岩具有平缓、起伏不大的低值正磁异常, 峰值只有几十nT; 斑岩体与围岩边界Δ T值一般表现为零值, 据此可以大致推断斑岩体与围岩的接触带位置, 特别是Δ T异常的垂向二阶导数平面图上, 其零值线圈定的范围大致反映了斑岩体的分布范围(图3)。

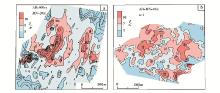

在不同时期分别用双频偶极法和直流激电中梯法对矿区进行测量, 两种方法所反映的结果基本一致(图4)。从图上看出, 在斑岩体及其附近出现3个明显的激电异常带, 呈NNE向展布, 均为低阻高极化特征, 分别与本区主矿化带对应, 表明激电异常多为矿化因素引起。在激电中梯剖面上, 高极化率异常基本对应于玄武岩与花岗斑岩的接触带部位及其中的黄铁矿化强烈地段。

此外, 区内还进行了1:1万瞬变电磁及井中物探测量, 但是效果不佳, 未能圈定明显的异常。

矿区进行了1:2万重力测量, 但因地形陡, 设备仪器不能运至山上, 导致工作无法完整开展, 未能形成对矿区的完全覆盖。根据有限的资料综合分析认为, 布格重力异常总体表现南高北低的趋势, 负异常内出现的高负值等值线密集带代表斑岩体隆起部位, 而负值相对较低的边缘带则代表斑岩体相对凹陷部位。因此, 沿着布格重力负异常寻找斑岩体隆起部位布置深部验证工作, 可能会取得好的效果。

本区属于唐古拉地球化学区, 沱沱河— 纳日贡玛— 囊谦异常带。该带化探异常以Cu、Mo、Pb、Zn、Ag、W为主, 特别是纳日贡玛— 东脚涌一带Cu、Mo异常强度达到全省之最。

纳日贡玛矿区所在的AS11异常呈NEE向延伸, 为不规则的长条形(图5), 以Mo、Cu、Ag元素组合为主, 套合有W、Pb、Zn异常。Cu峰值高达4 250× 10-6, 平均值为657.73× 10-6 ; Mo峰值高达200× 10-6, 平均值为88.86× 10-6; Ag峰值3 200× 10-9, 平均值为925× 10-9。3个元素异常形态规整, 异常浓集中心明显, 且有近似相同的浓集区域, 具有较好的浓度分带性。该异常区大多数异常点含量大于1/2浓幅分位值(表2)。

| 表2 纳日贡玛AS11水系沉积物异常参数特征 |

矿区处于高寒永冻区, 机械风化作用强烈, 土壤不发育, 土壤测量未取得预期效果, 土壤异常不明显。矿区局部地段施测的岩石地球化学剖面显示, 在斑岩体内Cu、Pb、Zn、Mo、W、Ag等表现为高的背景值及尖峰状、锯齿状异常, Cu含量一般在50× 10-6~500× 10-6之间, 局部达到1 000× 10-6以上。Cu、Pb、Zn、Ag等大致具有同消长关系, 而Mo与W相关性较好。另外钻孔原生晕资料显示主成矿元素在垂向上自地表向深部表现为Cu→ Mo、Pb、Zn→ Mo、Cu→ Mo依次贫化的变化趋势, 而且Cu、Pb、Zn等大致具有同消长关系, Cu与Mo为反消长关系。

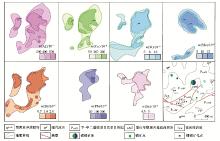

在纳日贡玛矿区选择3号勘探线剖面, 形成地质与物化探综合剖面图(图6), 反映物化探异常与矿床及相关地质体的空间关系。在此基础上, 根据矿床的成矿地质条件、控矿因素及找矿地质标志, 结合以上物化探异常特征, 初步总结出本区斑岩型铜钼矿床找矿预测要素集(表3)作为找矿靶区圈定的依据。

| 表3 纳日贡玛斑岩型铜钼矿床找矿预测要素 |

根据典型矿床地质、物化探、矿化蚀变特征研究, 综合矿床成因模式及以上找矿预测要素, 总结出矿床地质— 物化探综合方法找矿模型(图7), 其中地表矿找矿模型与隐伏矿找矿模型之间在物化探异常特征指标显示上有一定的差异。

以纳日贡玛铜钼矿床综合方法找矿模型为基础, 以纳日贡玛地区建造构造图为底图, 结合矿产分布、元素异常及磁异常图, 依据预测要素的叠加分布, 在区内圈定了12个找矿靶区, 其中陆日格、众根涌、打古贡卡、亨赛青等靶区通过勘查已发现铜钼矿体及矿化信息, 其余找矿靶区亦具有一定找矿前景。陆日格找矿靶区通过钻探验证, 深部已见有隐伏花岗斑岩体, 岩体中圈定铜钼矿体3条, 特征与纳日贡玛矿床相似, 属斑岩型; 众根涌— 乌葱查别找矿靶区经查证, 在二长花岗岩体南缘与地层接触带上发现铜钼矿化点4处, 类型为矽卡岩型— 斑岩型; 打古贡卡找矿靶区通过钻探验证在深部发现铜、铅锌、钼矿低品位矿体8条, 类型为热液型; 亨赛青找矿靶区地表新发现铜锌矿点3处。以上验证成果为进一步勘查提供了依据, 同时表明本次研究成果取得的良好地质效果必将对该区斑岩型铜钼矿进一步找矿勘查工作部署及具体勘查工程布置起到重要的指导作用。

勘查实践表明, 尽管青海南部高寒景观区海拔高、高差大, 现代冰川、冰碛物、冰冻层及碎石流发育, 基岩出露少, 土壤不发育, 景观条件对物化探方法的使用有一定的制约, 但以斑岩型铜钼矿为代表的金属矿床仍然有明显的物化探异常显示, 常规的物化探方法在找矿与勘查中仍然发挥着极为重要的作用。

正是由于独特的地质与景观条件的限制, 部分物化探方法(如瞬变电磁、土壤测量)未能取得预期的应用效果。同时, 单一的地质、物探、化探方法在找矿中作用也有一定程度的局限性, 需要采用地质— 物化探等综合方法进行综合找矿, 而地质— 物化探找矿模型是对这些综合找矿标志和综合找矿方法最佳组合的直观反映, 也是进行成矿预测和找矿勘查的重要工具。

本区化探方法在斑岩型铜钼矿床的发现中起到了决定性作用。不论是1:20万区域化探、1:5水沉积物测量, 还是矿区1:1万地球化学剖面测量中, 矿床的地球化学异常都极为明显。本区大部分矿床(点)均是通过化探异常查证发现, 因此化探异常构成找矿模型中关键性预测标志。

随着勘查实践及认识的不断深入, 该模型还需不断完善; 同时由于不同地区地质条件与景观特征有一定的差异, 模型也需进行相应的修正, 这是应用该模型进行外围找矿或预测时应予以注意的。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|