作者简介: 鱼鹏亮(1986-),男,助理工程师,学士学位,主要从事地球化学、地球物理勘查工作。

呼仁布其凹陷在下二叠统基底之上沉积了厚达4 000 m的河湖相含煤、含油碎屑岩,具有良好的油气地质条件和资源前景。结合大地电磁测深法解译的断裂构造及地层展布,对南次凹土壤油气化探异常特征进行了研究和分析,探讨了呼仁布其凹陷的土壤油气化探异常模式,分析了化探异常成因类型。本次研究填补了该区化探资料空白,为研究区油气资源调查与评价提供了重要依据。

Over 4000 meters of lacustrine face coal and oil-bearing clastic rock are deposited above the lower Permian base rock in Hurenbuqi sag, suggesting a good prospect of oil and gas geological conditions and resources. In this paper, the authors discuss the anomaly pattern of soil hydrocarbon geochemical exploration based on the magnetotelluric sounding interpretation of fracture structure and stratigraphic distribution as well as anomaly characteristics of southern sag. The formation mechanism of the surface geochemical anomalies are investigated, and the geochemical anomaly models are analyzed. The results obtained by the authors will play an extremely important role in oil and gas prospect evaluation.

呼仁布其凹陷勘探工作始于20世纪90年代, 目前已完成了1:20万重力测量、1:50万航磁测量, 并开展了二维、三维地震工作。1994年在南次凹第一口参数井— — 仁参1井发现油气显示, 至今该地区已开发井100余口, 其中产油井约50口。计算表明, 呼仁布其凹陷总生油量约为38.5109× 108 t, 总资源量约为1.8524× 108 t, 其中腾一段资源量最大约为1.5739× 108 t[1]。以往的勘探工作表明, 呼仁布其凹陷拥有良好的油气地质条件, 具有可观的工业开发前景。

尽管呼仁布其凹陷勘探程度较高, 但土壤油气化探工作开展较少, 对土壤油气化探方面的研究极为有限。笔者从凹陷地质构造出发, 通过对酸解烃、吸附烃、紫外光谱、荧光光谱、蚀变碳酸盐等土壤油气化探指标的化探异常特征进行研究, 分析异常成因类型, 依托大地电磁测深剖面, 探讨呼仁布其凹陷南次凹油气成藏模式。

呼仁布其凹陷是二连盆地中生界断陷湖盆群断陷之一[2], 构造上位于巴音宝力格隆起中部, 受西倾的呼东大断层控制, 总体形态为东断西超的箕状凹陷[3]。呼仁布其凹陷与二连盆地其他凹陷相似, 经历了三叠纪拱升剥蚀, 早、中侏罗世伸展张裂, 晚侏罗世构造反转, 早白垩世早、中期伸展断坳到早白垩世末期隆升萎缩[4]。南次凹以呼东大断裂为界, 西部下白垩统地层超覆尖灭, 具有典型的东断西超构造格局。基底为上古生界下二叠统, 东部洼槽带最大埋深达4 500 m。上覆下白垩统巴彦花群, 厚度达1 000~4 000 m, 主要为一套河湖相碎屑岩沉积。下白垩统自下而上由数个小的正、反旋回构成一个大的粗— 细— 粗的完整沉积旋回, 其间大体经历了白垩纪阿尔善末期、腾一段末期、腾二段末期和赛汉塔拉组末期的构造沉积事件[5]。研究区位于呼仁布其凹陷南次凹东部洼槽带, 属于温带干旱、半干旱荒漠草原区, 地表地貌主要为高平原, 土壤类型以淡栗钙土和棕钙土为主[6], 地表植被主要为小型针茅、半灌木[7], 有浅层冲积第四系, 表土层含有粗砂和小砾石, 地表水不发育。研究区东部局部地区见上古生界基岩出露。

根据以往在同类型地貌区的工作经验, 本次取样深度选择2 m, 取样层位主要为Qp, 局部为Qh, 测线方向0° , 采样网度400 m× 200 m。原始样品在避光通风的环境自然晾干后, 过不锈钢筛取分析样品(酸解烃、吸附烃、紫外光谱、荧光光谱样品粒度为80目, 蚀变碳酸盐样品粒度为200目), 过筛后用掀角法混匀, 四分法对角取样, 样品用内全棉玻璃纸、外牛皮纸进行双重包装。

样品送核工业二零三研究所分析测试, 分析项目及方法包括酸解烃(甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷)、吸附烃(甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷)、芳烃及其衍生物(紫外光谱法UV215、UV220、UV254、UV280)、稠环芳烃(荧光光谱法F320、F360、F405)、蚀变碳酸盐(Δ C)、甲烷碳同位素等。

近年来的研究表明:单一地球化学作用产物中元素多呈对数正态分布, 而多次地球化学作用综合产物中元素分布形式趋于正态分布[8]。呼仁布其凹陷南次凹土壤油气化探指标中, 酸解烃、吸附烃、蚀变碳酸盐、稠环芳烃呈偏正态分布, 芳烃及其衍生物均为正态分布(图1), 表明研究区油气化探异常可能是不同物源经过多次地球化学作用产生的。

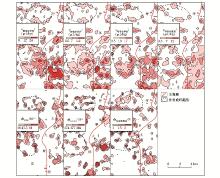

选择具有代表性的甲烷、F320、UV215、蚀变碳酸盐, 将乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷合并为重烃, 通过以上五种指标来分析异常特征(图2)。为了显示弱异常, 我们适当降低了甲烷、重烃的异常下限。由图2可以看出, 在呼东大断裂以东:北部烷烃类异常强度较小, 受断裂控制呈带状分布于断层下盘, 而芳烃及其衍生物、稠环芳烃、蚀变碳酸盐异常强度大, 在断裂两侧均有分布; 南部烷烃类异常呈块状, 异常强度大, 同时有明显的芳烃及其衍生物、稠环芳烃、蚀变碳酸盐异常, 且烷烃类异常范围大于芳烃及其衍生物、稠环芳烃、蚀变碳酸盐异常。在呼东大断裂以西:北部异常带烷烃类异常强度较小, 呈环状, 芳烃及其衍生物、稠环芳烃、蚀变碳酸盐异常呈环中顶状, 且烷烃类异常范围大于芳烃及其衍生物、稠环芳烃异常; 南部异常带烷烃类异常强度大, 呈环块状, 芳烃及其衍生物、稠环芳烃、蚀变碳酸盐异常呈环中顶状, 且烷烃类异常范围大于芳烃及其衍生物、稠环芳烃异常、蚀变碳酸盐异常。

一般认为, 自然界的甲烷气从深源气— 煤型气— 原油裂解气— 油田伴生气— 生物气, 甲烷碳同位素(δ 13C1)由重变轻, 具有稳定的变化规律[9, 10]。据此利用甲烷碳同位素来判别烃类异常成因(表1)。但是, 甲烷碳同位素除在深部遭受温度、吸附、解吸等作用分馏外, 在近地表还受成壤母岩控制, 受微生物氧化作用影响[11], 往往地表比母质油气偏重。因此, 直接利用甲烷碳同位素来确定地表土壤中烃类属何种成因令人难以信服。近几年来, 判别甲烷成因的方法应用较为广泛的是δ 13C1— φ (C1)/[φ (C2)+φ (C3)]图解法及烃类特征比值法。

| 表1 甲烷成因分类与碳同位素(δ 13C1)特征 |

δ 13C1— φ (C1)/[φ (C2)+φ (C3)]鉴别甲烷成因图版是根据我国437个气样和加拿大、前苏联、美国、德国及菲律宾96个气样的δ 13C1值与φ (C1)/[φ (C2)+φ (C3)]值编制而成(为了图幅清楚重叠点有删减)。该方法同时包含甲烷、乙烷、丙烷三大指标, 结合δ 13C1值鉴定甲烷成因类型较为清楚准确。研究区呼东大断裂以西δ 13C1一般在-21.5‰ ~-26.4‰ , φ (C1)/[φ (C2)+φ (C3)]值在7~15, 图版中落在煤型气的范围(图3), 可以认为异常区烃气是与油气藏有关的煤型气, 指示了区内油气藏的存在。

| 图3 鉴别甲烷类型δ 13C1— φ (C1)/[φ (C2)+φ (C3)]判别图解(底图据戴金星[12]) |

对各种成因类型的油气藏研究表明, 不同生油阶段的油气藏, 其烃类组分有特定的组构特征。干燥系数φ (C1)/∑ φ (Cn)随烃源成熟度增高而变大; 平衡系数[φ (C1)+φ (C2)]/[φ (C3)+φ (C4)+φ (C5)]可判别是否受地表条件影响; 其他系数如φ (C1)/φ (C2)、φ (C3)/φ (C1)也可用来判别烃异常是否与油气藏有关[13, 14]。由表2可以看出, 研究区干燥系数、平衡系数、φ (C1)/φ (C2)值均在油和油田伴生气的范围, 并且呼东大断裂以西异常区均在油的参数范围内, 表明区内烃异常与油气藏关系密切。但是以呼东大断裂为界, 东部和西部具有明显的差异, 呼东大断裂以东异常区轻烃的比例显然更高。结合地质资料, 认为呼东大断裂以东异常源于较高成熟度的烃源岩, 是由上古生界烃源岩引起的化探异常; 呼东大断裂以西异常源于较低成熟度的烃源岩, 认为是由白垩系烃源岩引起的化探异常。

| 表2 烃类异常特征参数对比 |

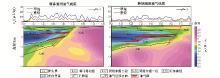

一般认为, 环状异常模式多与背斜构造、鼻状构造有关, 块状异常模式主要与岩性油气藏有关, 环状异常镶嵌块状异常模式多与背斜圈闭油气藏有关, 带状异常模式一般与断陷盆地或断块油气藏有关[15]。根据研究区两条典型物化探剖面的电阻率反演及地质解释(图4)可以看出, 在呼东大断裂西坡白垩系受断层控制形成断鼻, 并且在组内发育断块, 其基本构造样式为断鼻、断块。凹陷中心产生的油气沿斜坡向上运移, 在断鼻及断块处聚集形成油气藏, 油气藏中的烃类分子通过垂向微运移 [16, 17, 18, 19, 20, 21]散逸至地表形成环状异常。

呼仁布其凹陷由断鼻或断块圈闭形成油气藏, 烃源岩主要分布于白垩系, 烃类通过垂向微运移散逸至地表形成环状化探异常, 烃气类型为煤型气。该区白垩系具有良好的油气资源潜力, 是油气勘探的重点层系, 上古生界也有一定的油气化探异常显示, 今后工作中应引起足够的重视。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|