作者简介: 李建华(1980-),女,硕士,高级工程师,从事电磁法勘查技术研究与应用工作。E-mail:lijianhua@igge.cn

多功能电法系统是近年来研发的具有我国自主知识产权的地球物理勘探系统,适用于金属矿、地下水、地热、油气藏等资源勘查和研究。选择甘肃柳园地区的花牛山热水沉积型铅锌矿区,开展了多功能电法的应用试验,验证新技术在此类矿床普查评价阶段的有效性。利用大功率激电剖面测量圈定激电异常,并结合已知地质资料进行了评价分析;在有激电异常的主要剖面部署了可控源音频大地电磁测深,获取了地下电性结构。应用结果表明,开展的大功率激电测量和可控源音频大地电磁测深反映出了与矿体有关的地球物理异常,试验应用成果可为同类型矿床的勘查起到示范作用。

In recent years, the authors have developed a kind of multifunction electrical system which is a new geophysical technology that has China's independent intellectual property rights.The system is suitable for exploration and study of such objects as metal mines, groundwater, geothermal activity and oil-gas reservoirs. In order to verify the effectiveness of the new technique's application capability in the hot sedimentary type deposits, the authors have developed IP and CSAMT experiments with this system on the Huaniushan lead-zinc deposit in Liuyuan area, Gansu Province. In high-power IP measurement,the authors delineated IP anomaly areas, and carried out evaluation analysis in combination with geological information. In the information section, the authors developed CSAMT method and obtained the underground electrical structure. Application results show that IP and CSAMT can reflect the ore-related geophysical anomaly, and thus can serve as a model for the exploration of the same type of deposits.

花牛山热水沉积型铅锌矿床是柳园地区一处中型多金属矿床, 自20世纪60年代被发现以来, 该区开展过一系列的找矿工作

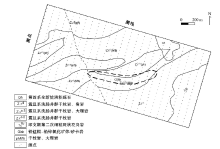

花牛山铅锌矿大地构造位置处于塔里木板块中段北缘, 位于花牛山— 白山堂早古生代裂谷裂陷带中。工作区地形地貌属于干旱戈壁荒漠区, 南高北低, 一般海拔为1 900~2 100 m。出露地层主要为震旦系洗肠井群, 岩性以大理岩、千枚岩、板岩为主的一套变质岩。矿体主要赋存于震旦系洗肠井群细碎屑岩— 碳酸盐岩岩系中, 属火山沉积碎屑岩— 碳酸盐岩系有关的喷流沉积型铅锌成矿系列, 成矿有利层位为碳酸盐岩与碎屑岩的接触带[1, 2](图1)。矿化岩石以泥质条带状薄层大理岩为主, 次为绢云母千枚岩和变粉砂岩等。矿石矿物主要有黄铁矿、磁黄铁矿、方铅矿、闪锌矿, 脉石矿物主要为方解石、锰方解石、铁白云石, 石英、绢云母、石膏等。围岩蚀变以铁白云石化为主, 普遍见角岩化、矽卡岩化。矿体多呈似层状, 次为扁豆状、透镜体状, 少量为囊状、柱状等, 与围岩产状基本一致。

矿区内褶皱、断裂较为发育, 尤以断裂最发育。褶皱常伴随近EW向断裂发育, 并控制着矿区内主要矿体(或矿脉)的分布, 是主要的控岩(矿)构造。矿区内岩浆活动频繁且强烈, 分布较为广泛, 从侵入岩到喷发岩, 从超基性岩到酸性岩均有出露, 以岩基、岩株及浅成、超浅成的岩枝、岩墙及岩床产出。岩浆活动明显受EW向与NW向构造带控制[3, 4]。

收集工作区以往的物性资料[2, 3, 5]可知, 工作区内岩(矿)石的电性特征为:极化率以铅锌磁黄铁矿矿石、含炭千枚岩最高(> 35%), 铁帽、矿化结晶灰岩、蛇纹岩等极化率中等(< 20%), 花岗岩、结晶灰岩、千枚岩等极化率较低(< 2%); 电阻率以花岗岩、结晶灰岩、角岩及砂板岩等最高(> 500 Ω · m), 铅锌磁黄铁矿矿石、含炭千枚岩电阻率均小于 50 Ω · m 。铅锌磁黄铁矿矿石和含炭千枚岩与围岩相比, 均具有低阻高极化特征, 为综合电法测量在该区的应用试验提供了物性前提, 同时也表明了含炭千枚岩是该区电法找矿的重要地质干扰因素。

国产多功能电法系统由仪器硬件与数据处理软件两大部分组成, 可进行TDIP/FDIP、SIP、CSAMT、AMT等方法技术的测量, 具有大功率供电、抗干扰接收、多参量提取等特点[7, 8]。在研究已有地质资料的基础上, 结合矿区实际情况, 在工作区采用该系统开展了大功率IP测量和CSAMT测深。

IP是一种传统的快速探测金属硫化矿体的有效地球物理勘查方法, 其原理是利用岩(矿)石的导电性、激发极化特性差异, 观测和研究人工形成的激发极化场的变化规律, 视极化率(视充电率)和视电阻率是其解释参数。在资源勘查中, 采用中间梯度装置具有经济、快速、方便等优点, 常用于开展面积性普查或剖面测量, 以快速查明岩(矿)体在平面上的激电分布特征。

CSAMT是频率域电磁测深法, 依据不同频率的电磁波具有不同趋肤深度的原理, 在地表测量由高频至低频的地球响应序列, 来获得大地由浅及深的电性结构。其采用人工源发射, 具有信号强、勘探深度大、穿透高阻层能力强等特点, 获取参数是卡尼亚视电阻率与阻抗相位, 通过反演得到的电阻率断面可直观的解释岩(矿)石在地下空间的分布特征。

在工作区按NE16° 角布设了26条测线, 进行了IP和CSAMT测量[3, 6], 面积达3 km2。仪器采用的是多功能电法系统的60 kW发射机和多功能接收机。

为实现有效探测, 经实地踏勘和关键参数实验后, 确定了试验应用的技术参数:大功率IP中, 工作装置选择中梯装置, 发射极距2 000 m, 接收极距50 m、点距50 m、线距100 m、供电周期16 s、采样延时100 ms、供电电流18 A; CSAMT中, 采用标量方式观测, 发射频率为8 000~0.28 Hz、发射极距1 500 m、最小收发距8 km、接收极距50 m、点距50 m、线距100 m、最大供电电流达20 A。

由于工作区地表均为戈壁覆盖且干旱, 接地电阻大, 为实现大电流供电和高精度测量, 野外施工中采取了有效的措施, 改善接地条件以减小接地电阻[9]。供电电极的处理采用深挖坑、布设锡箔纸与浇盐水相结合的方法; 测量电极则采用不极化电极, 并施以浇水, 降低了接地阻抗, 减小了有效信号的损失。IP测量中, 发射线缆远离中心测线50 m, 避开了因导线电磁耦合效应对二次场的干扰。CSAMT测量中, 为了减小由于风力较大所造成的电磁干扰, 将磁棒和电缆用土进行了压实。

多功能电法系统的软件部分包括TDIP/FDIP、SIP、CSAMT、AMT等方法的数据预处理和正反演模块[7、8], 文中所涉及方法的数据处理均采用系统配套的软件进行。

IP观测的参数为视电阻率(ρ s)和视极化率(η s), 数据处理中主要是对同一测点多次(≥ 3次)采集的数值进行重现性检查, 对个别“ 坏点” 进行剔除, 确保数据质量。在进行单点的数据筛选工作时, 遵循的原则为:①剔除没有衰减规律的极化率数据; ②选择多次测量均方误差小于5%的数据计算平均值。

CSAMT观测的原始数据为时间域序列, 数据处理中采取的流程为:①对原始记录资料进行解编; ②采用幅值相位比较法、数字滤波、陷波、多次叠加等技术, 以压制工业电流、随机噪声等干扰, 提取有用信号[10]; ③计算得到各测点的各频点电磁场的幅值和相位; ④经仪器响应参数改正及归一化后, 计算各测点的所有频率点的卡尼亚电阻率(ρ s)与阻抗相位(φ )以及均方相对误差信息; ⑤针对静态效应, 采用空间滤波法进行校正; ⑥采用曲线编辑窗口, 查看各测点随频率点变化的ρ s与φ , 对个别“ 跳点” 进行剔除或圆滑; ⑦采用系统所配的电法工作站软件进行反演成像处理。

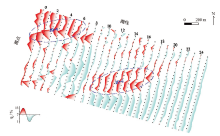

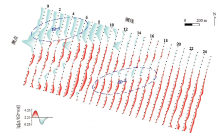

本次工作基本上查明了该区的η s与ρ s平面分布情况。图2、图3为经数据处理后的η s与ρ s剖面平面, 可以看出, 两类异常形态具带状特征, 且走向一致。测区内η s背景场总体较低(< 6%)且平稳, 在测区西部, η s值总体高于东部, ρ s总体明显低于东部。根据图2显示的η s分布特征, 圈定了2条明显的η s高值异常带JD-1和JD-2(7%~16%)。两处高极化率异常区对应的ρ s分别为低阻和低中阻, 且JD-2的ρ s数值明显小于JD-1。结合已知地质背景和物性资料分析, 可见大功率IP较好地反映出了各岩性的电性特征:JD-1与测区的西北角大范围分布的含炭千枚岩位置吻合, JD-2与测区中部的铁锰帽、铅锌矿化体位置相一致, 且根据该区的成矿规律[1]可知, 该区矿体主要产于大理岩与千枚岩接触带部位, 这也是与JD-2处所体现出来的低、中阻交界部位相一致。η s与ρ s参数反映出了该区的含矿大理岩和炭质地层的激电异常特征, 但难以确定异常的属性[11, 12]。

为进一步确定异常源, 准确评价激电异常, 引入了视金属因素(Js)[13, 14]。该参数可视为激电法的二次信息, 是综合反映岩、矿石激发极化效应和导电性的参数, 其表达式是基于激电测量的基本参数(η s, ρ s)提出来的:

式中, T为供电时间, t为测量延迟时间, Js的单位为10-3(Ω · m)-1。

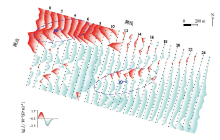

绘制Js的剖面平面如图4, 可以看出, Js的平面分布特征与ρ s的平面分布特征相似, 在JD-1与JD-2两处异常区所体现的特征分别为相对高值和中高值, 但明显可见Js在JD-1处的数值远大于JD-2处。

统计JD-1与JD-2两处异常区实测的ρ s、η s, 及计算的Js三种激电参数如表1。可见, 与JD-2处的Js数值相比, JD-1处的Js数值较大且变化范围大, 最大数值可达到69, 而两处异常区的η s处于同一级次; 因此将Js作为辨别矿与非矿激电异常可能更具有优势[15]。

| 表1 激电异常区电性参数统计结果 |

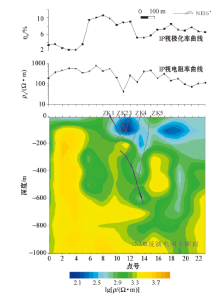

CSAMT数据采集点与IP测量的点位一致, 12、14、16三条测线经过JD-2异常区, 图5为其CSAMT测深反演电阻率断面。3条测线相互平行, 各剖面电阻率反演断面影像具有良好的可比性, 反映了它们具有相似的地电结构。3条测线的中、东部均出现了一条由浅及深的低阻带, 从12线到16线低阻范围呈北东向减小, 且其低阻与IP测量中出现的高极化、中偏低阻带的位置也十分吻合。可以推断IP测量获取的高极化、中偏低阻异常与CSAMT测量中的带状低阻异常属同源异常。

14线为工作区的已知剖面, 图6为其CSAMT反演电阻率断面与IP的激电参数曲线。两方法取得的电阻率在剖面上分布特征基本一致。CSAMT反演电阻率断面显示在剖面9~15号点范围内浅部有一锲式低阻异常带, 往深部延伸为中阻, 两侧则为高阻异常, 推断认为该低阻及其西侧的中阻过渡区具有多金属矿成矿可能。收集的已知钻孔资料显示, 前人在剖面9、12、13、15号点处分别布置的ZK1、ZK2、ZK4、ZK5中, 不同程度地发现了铅、锌等矿体。

基于上述的大功率IP测量和CSAMT测深两种试验应用结果, 并结合工作区的地质、物性资料, 建立了该区的地球物理电磁法找矿标志, 认为工作区大范围的低阻高极化区主要是由炭质地层引起, 而含矿地层的电性特征标志应为低、中阻过渡带并具有中高极化效应。从地层(背景)、已知铅锌矿体、含炭地层等几方面总结了使用的勘查方法所反映的异常特征, 并作出有效性评价, 勘查方法和异常解释评价表如表2所示。

| 表2 勘查方法和异常解释评价 |

使用国产多功能电磁系统在工作区开展了大功率IP和CSAMT两种方法的应用试验, 首先利用大功率IP圈定了异常体的平面分布范围, 发现异常后利用CSAMT对其进行解剖, 确定了矿体的产状、埋深等空间分布状态。综合分析工作区的地质、物性资料以及两种方法所取得的激电参数, 对方法技术的有效性进行了评价, 建立了该区的地球物理电磁法找矿标志。综合分析认为工作区找矿的有利地球物理特征为中高极化、低中阻过渡带, 而炭质干扰地层则体现出大范围的高极化低电阻率特征, 进一步借助金属因素参数也可起到辅助解释作用。工作区为柳园地区具一定代表性的铅锌多金属矿区, 该两种方法技术组合测量在工作区取得的有效应用成果, 对该区找矿及类似地区的找矿评价工作将有一定的启示和参考作用。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|