作者简介: 孟凡兴(1987-),男,东华理工大学地质工程专业研究生,工程师,主要从事电磁法研究工作。

花岗岩型铀矿床一般产在岩体内部或岩体周边,因此岩体发育情况的探测对铀矿勘查工作的进一步开展具有重要意义。简要介绍了可控源音频大地电磁法在卫境地区的实际应用,结合地质资料和岩石电阻率特征,利用可控源音频大地电磁测量资料,查明了花岗岩体的厚度以及花岗岩和变质岩接触带的深部发育特征,经钻孔验证,效果较好。综合分析认为:可控源音频大地电磁测深法有较好的垂向分辨力,能够较准确探测岩体的厚度、断裂发育的位置及向深部延伸情况、确定破碎带及裂隙带和脉体的空间展布特征,是花岗岩型铀矿勘查的有效技术手段。

The granite type uranium deposit mainly occurs in the interior or at the edge of a rock body. The investigation of the developmental conditions of a rock body thus has significance for uranium deposit exploration. The controlled source audio frequency magnetotelluric (CSAMT) method and its applications in Weijing area were described in this paper. Based on geological data and rock resistivity as well as CSAMT data, the authors found the thickness of the granite rock mass and the deep development of the contact zone between the granite and the metamorphic rock, and the good results were verified by drilling. A comprehensive analysis shows that CSAMT method has fairly good resolving power in vertical direction. According to results of CSAMT method, the authors detected the thickness of rock bodies as well as the position and the deep characteristics of structures. In addition, the distribution characteristics of the zones of fractures, fissures and vein bodies were detected too. The CSAMT method is an effective means for uranium deposit exploration.

花岗岩型铀矿床是我国最重要的矿化类型之一, 据统计占总储量的38%以上[1]。与世界其他国家相比, 我国是花岗岩型铀矿床最发育、类型最多样、分布最广泛的国家。而且, 我国花岗岩出露面积很大, 约有85 万km2, 占我国大陆总面积的9%左右, 找矿远景仍然很大[1], 因而, 掌握该类型矿床的探测手段具有重要的理论意义及现实意义。内蒙古北部地区经过多年勘查, 已发现数量较多的铀矿化点及放射性异常点, 目前工作的重点是围绕这些矿化点和异常点进行深部找矿。

花岗岩型铀矿床与花岗岩体有紧密空间关系和成因关系, 它可产在岩体内部或岩体外围不远的一定范围内[2], 因此岩体发育情况的探测对铀矿勘查工作的进一步开展具有重要意义。针对当前花岗岩型铀矿勘查中面临的具体地质问题, 选择了可控源音频大地电磁测量(CSAMT)物探方法。在内蒙古北部卫境地区的应用成果表明, 这种物探方法效果较好。

CSAMT法是20世纪80年代末在大地电磁(MT)法和AMT法基础上发展起来的, 是一种频率域的电磁勘探方法, 它克服了天然场源信号的微弱性

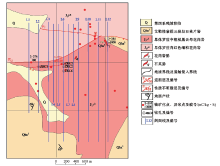

研究区内出露地层主要是中新元古界青白口系艾勒格庙组(Qba)变质岩系, 局部地区为第四系覆盖。青白口系艾勒格庙组(Qba)主要出露第三岩段(Qba3), 岩性组合为绢云母石英片岩及石英钾长片岩, 岩石中片理构造极为发育, 其接触带见有角岩化、硅化等蚀变现象。第四系在区内分布较少, 多为残坡积物, 一般厚度几十厘米, 最大厚度约5 m。

区内岩浆岩分布较广, 主要出露有早侏罗世灰白色中粗粒黑云母花岗岩、肉红色细粒花岗岩及片麻岩状黑云母花岗岩。岩浆岩侵入于前寒武系地层中, 使本区岩性、构造复杂化, 与此同时, 形成了局部铀的聚集, 为铀成矿提供了有利的条件。

早侏罗世肉红色细粒花岗岩、片麻状黑云母花岗岩(J1γ a)呈岩基产出, 其中分布有较多残留体。岩石多具中细粒结构, 似片麻状构造, 反映了岩体剥蚀浅, 多为边缘相产物的特征。

早侏罗世中粗粒黑云母花岗岩(J1γ b)球状节理发育, 岩体呈岩株产出。北侧与燕山早期花岗岩体断层接触, 西南侧及东侧与艾勒格庙组三岩段侵入接触, 接触带上多见有硅质角岩及硅化带, 同时具有碱交代现象, 岩石多为中粗粒结构, 边缘接触带偶见细粒结构。主要岩石类型有中粗粒黑云母花岗岩, 片理化硅化钠长石化细粒黑云母花岗岩, 碎裂钠长石化细粒花岗岩及钠长石化中粗粒似斑状花岗岩。

研究区内断裂发育, 主要为近东西向逆断层F7、F13以及北东向断层F12; 热液蚀变亦发育, 主要蚀变类型有钠长石化、硅化、高岭土化、赤铁矿化及绢云母化, 与铀矿化关系密切[12]。

该区岩石的物性特征见表1[13], 青白口系艾勒格庙组石英片岩电阻率平均值在300 Ω · m以下, 呈低阻特征; 早侏罗世肉红色细粒花岗岩和中粗粒黑云母花岗岩电阻率平均值达1 000 Ω · m, 呈高阻特征; 蚀变花岗岩呈中低阻特征。上述岩石电性差异为本次开展CSAMT测量提供了物性前提。

| 表1 卫境地区岩石电阻率参数统计 |

本次数据处理采用Zonge公司提供的与GDP-32Ⅱ 多功能电法仪相配套的软件包, 包括数据预处理、静态位移校正和反演处理等几个方面。预处理主要是检查原始数据的误差和噪声, 并对其进行编辑; 本次静位移校正采用首支重合法和空间滤波法相结合的方式。经上述各项数据处理后, 最终采用SCS2D软件进行反演。

SCS2D采用圆滑模型反演(Occam)算法对卡尼亚电阻率与阻抗相位进行迭代计算, 确定反演模型的电性分布特征。实际上, SCS2D软件是根据野外测量数据求一个多层地球物理模型的最光滑解, 模型采用均方误差来衡量数据拟合度及模型的粗糙度, 要求所得模型圆滑, 数据拟合误差最小。反演过程中加入地形文件进行地形改正, 反演最终计算并绘出模型断面图及模型二维有限元正演计算断面图。

试验剖面位于研究区西部地段, 测线北段地表出露肉红色细粒花岗岩(J1γ a)、南段出露中粗粒黑云母花岗岩(J1γ b), 距离900 m处有钻孔ZKC1, 探测目的是大致查明花岗岩和变质岩接触带的深部发育特征和断裂的深部延伸情况等。

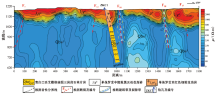

从试验剖面反演电阻率断面(图2)可以清晰地看到, 反演电阻率总体上分为两个电性层, 表现出上部高阻、下部低阻的特征。根据钻孔资料、物性资料及地质资料, 推断上部大于500 Ω · m的高阻电性层为花岗岩体的反映, 下部小于500 Ω · m的低阻电性层为石英片岩的反映; 局部地段出现舌状中低阻体、等值线扭曲、密集分布的情况为断裂发育的表现, 沿断裂两侧存在破碎带及裂隙带。

将试验剖面资料与地质资料、钻孔资料及本次物探测量结果相结合, 建立了本区物探资料的地质推断解释依据。

1)中粗粒黑云母花岗岩(J1γ b)在反演电阻率断面图上总体呈中高阻电性特征, 反演电阻率一般为500~1 500 Ω · m。

2)肉红色细粒花岗岩(J1γ a)在反演电阻率断面图上总体呈中高阻电性特征, 反演电阻率一般为500~2 000 Ω · m。

3)青白口系艾勒格庙组三岩段(Qba3)岩性主要为绢云母石英片岩, 其在反演电阻率断面图上总体上呈低阻电性特征, 反演电阻率一般小于500 Ω · m, 多分布在200~300 Ω · m。

4)围岩破碎、蚀变发育时, 往往表现为低阻电性体。

5)关于断裂构造。研究区内断裂发育, 具多期多阶段活动特征, 主要充填高岭土化、水云母化、硅化、赤铁矿化碎裂花岗岩, 构造角砾岩和糜棱岩等; 围岩蚀变为水云母化、赤铁矿化、硅化和绿泥石化等, 岩石被破碎, 原有的形态、空间位置及成分发生改变, 其电性特征也相应发生变化, 反演电阻率断面图上主要表现为中低阻电性特征, 反演电阻率一般为100~400 Ω · m, 断裂通过部位多呈中低阻变异带、舌状低阻体、梯度密集带, 等值线扭曲、变形。

6)关于破碎带及裂隙带。前人研究成果

综上所述, 本次推断解释中将岩石相对破碎、蚀变相对较强烈的区段称为“ 破碎带及裂隙带” , 名称依据断裂命名, 其在反演电阻率断面图中多呈低阻体向深部延伸, 反演电阻率一般小于400 Ω · m。

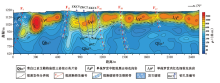

研究区完成CSAMT剖面12条, 下面取研究区中部地段L06线反演电阻率断面图进行分析、解释。

L06线位于研究区中部, 测线长2 500 m, 测线方向179° , 北段地表出露肉红色细粒花岗岩(J1γ a), 南段出露中粗粒黑云母花岗岩(J1γ b)。

从图3中可以清晰地看到, 反演电阻率总体上分为两个电性层, 标高820 m上部的高阻电性层, 推测为花岗岩体的反映; 标高820 m下部的低阻电性层, 反演电阻率一般小于500 Ω · m, 推测为石英片岩(Qba3)的反映。

断裂以电阻率等值线梯度密集带、团块状中低阻体变异带为特征, 推测在175、725、1 175、1 400 m和1 900 m处有断裂F7、F12、F16、F17和F18通过。

F7断裂倾向北, 产状陡直, 向深部延伸至海拔720 m处, 向深部延伸约470 m, 规模较大, 断裂带内标高920 m上段岩石相对较破碎、蚀变相对较发育。

F12断裂倾向北, 产状陡直, 向深部延伸至海拔820 m处, 向深部延伸约370 m, 规模较大, 沿断裂两侧伴有破碎带及裂隙带的发育, 围岩破碎。

F17断裂倾向南, 产状较陡, 向深部延伸至海拔920 m处, 下切深度约280 m, 规模不大, 断裂带内岩石破碎。

断裂F16和F18在反演电阻率断面图中呈现的特征主要表现为断裂两侧出现团块状中高阻体, 根据等值线扭曲的形态, 推测2条断裂倾向南, 产状较陡, 向深部延伸约480 m和540 m, 规模较大, 沿断裂带伴有破碎带及裂隙带的发育。尤其是F16断裂, 断裂附近呈相对较低的低阻体, 等值线密集分布, 推测该断裂带内岩石破碎、蚀变强烈。

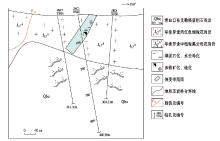

2014年度施工ZKC5和ZKC6号钻孔, 将编录资料与之前施工的ZKC2钻孔编录资料相结合, 编绘了如图4所示的地质剖面, 从图中可以看出浅部埋深200 m为早侏罗世花岗岩, 花岗岩下部均为艾勒格庙组石英片岩。

图3中清晰地反映出高阻电性层(反演电阻率一般大于500 Ω · m)分布在标高约920 m上部, 推断为早侏罗世花岗岩的反映; 低阻电性层(反演电阻率多集中在200~400 Ω · m之间)分布在其下部, 推断为艾勒格庙组石英片岩的反映。

图4中花岗岩和变质岩接触界线与图3推断解释接触界线存在一定的误差(误差范围在50~100 m), 但整体上高阻电性层反映的上部早侏罗世花岗岩和低阻电性层反映的下部艾勒格庙组变质岩与钻探揭露地质情况一致。

本次物探测量基本探明了花岗岩体的厚度, 查明了花岗岩和变质岩接触带的深部发育特征, 为本地区铀矿勘查工作的进一步开展提供了依据。

卫境地区勘查实例表明, 根据岩石电阻率参数和地质资料, 利用可控源音频大地电磁测量可较为准确地探测岩体的厚度、断裂发育的位置及向深部延伸情况, 确定破碎带及裂隙带的空间展布特征; 通过反演电阻率形态特征, 可有效的进行岩性划分、断层识别, 从而间接地指示深部铀矿化赋存的部位, 是花岗岩型铀矿勘查的一种行之有效的方法。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|