作者简介: 唐名鹰(1990-),男,理学学士,助理工程师,主要从事矿床勘查及地质找矿工作。

对赛坝沟金矿床Ⅳ-3号矿体原生晕元素进行理论性分析后得到原生晕轴向分带特征,其前缘晕、近矿晕、尾晕分布混杂,呈现出明显的逆向分带特征,其中轴向分带序列最后出现的Au和Ni呈现良好的相关性以及前缘元素Hg的出现,指示矿体向下的延伸空间较大。进一步对其轴向地球化学参数进行对比,矿体由浅至深,地球化学参数具有“升—降—升”的变化特征,显示矿体在3 162 m中段往下还有很大的延伸性。通过对该矿体原生晕轴向分带序列及地球化学参数的研究对比,建立矿体的叠加晕理想模型,为矿区深部及其周边小型矿床的评价预测提供地球化学依据。

According to the study of elements in the Ⅳ-3 orebody of the Saibagou gold deposit, the authors hold that the primary halo displays the feature of axial zoning. Its front halo, near-ore halo and rear halo are distributed disorderly, and exhibit obvious reverse zoning. Along the axial zoning, Au and Ni show good linear correlation. The existence of front element (Hg) indicates that the space of downward extension is large. Compared with the geochemiscal data of axial zoning, the depth of the orebody increases gradually, and geochemistry displays the characteristics of rise-fall-rise. These data suggest that the orebody extends downward considerably from 3 162 m. On the basis of this study, the authors formulated an ideal model of superimposed halo and extracted geochemscal information for the prediction of small ore deposits in the surrounding areas.

中图分类号: P632 文献标识码: A 文章编号: 1000-8918(2016)03-0475-07

热液矿床原生晕的轴向和水平分带规律, 在现今危机矿山及小型矿山的深部预测方面发挥了非常重要的作用[1]。我国谢学锦、邵跃、李慧等在对大量金矿床进行调查研究后, 总结了中国典型金矿床原生晕垂向分带序列规律, 提出构造叠加晕法, 指出在多个成矿阶段中, 原生晕元素分带序列常常出现反向分带, 这为深部的矿体预测提供了重要的地球化学依据

青海省乌兰县赛坝沟金矿于1995年发现, 1996~1997年进行了普查工作, 矿区从1997年开始进行开发, 断续有近18年的开采历史, 经过地表及深部开采, 已探明矿体资源量基本开采完毕。丰成友、张拴宏、童海奎等在研究该矿床及其周边乌达热乎沟、拓新沟、噶顺等金矿床(点)的成矿时代、成矿演化及成矿特征、地质特征等方面取得了一些重要成果

笔者试图通过对赛坝沟金矿Ⅳ 号矿脉原生晕轴向特征进行分析, 建立矿体的叠加晕理想模型, 为矿区深部及其周边小型矿床的评价预测提供地球化学依据。

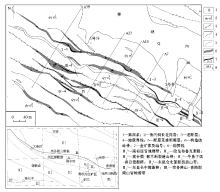

赛坝沟金矿位于乌兰县赛南西约30 km, 大地构造位置位于柴北缘大陆边缘裂谷Ⅱ 级成矿带内, 夹持于欧龙布鲁克和柴达木地块之间, 赛什腾— 都兰断裂造山带北缘东端与欧龙布鲁克断裂交汇处, 乌兰盆地南缘深大断裂带南侧(图1

| 图1 青海赛坝沟金矿区地质略图及构造分区[12] |

矿区出露地层为奥陶— 志留系滩间山群, 主要岩性为斜长角闪片岩, 总体呈NW— SE向展布; 第四系出露于沟谷及山前地段。以古元古界为结晶基底, 加里东期— 印支期经历陆内造山, 伴随有强烈的构造岩浆活动, 形成了以NW向为主的断裂构造系统及大量的中酸性侵入岩体构成的欧龙布鲁克岩带主体, 为本区矿床、矿脉形成的主要时期。断裂构造以NW— NWW向断裂组最为发育, 与成矿关系密切, 该组断裂形成较早, 走向多在290° ~330° , 密集平行展布, 具有一定的斜列性, 断裂面呈舒缓波状延伸, 并与区域主体构造线近一致; 地表倾向产状多为SW向, 往深部倾向多变为 NE— NNE向, 倾角一般在60° ~70° 之间, 局部近于直立, 结构面性质以压性、压扭性为主。该断裂组为主要控矿构造, 控制本区Ⅰ ~Ⅴ 号含矿构造蚀变带, 赛坝沟金矿床赋存于该组断裂中, 并严格受其控制。矿区SN— NE向断裂组形成比较晚, 仅在矿区局部有所发育, 无矿化, 常对NW— NWW向断裂和矿体起破坏作用, 断层性质以平移断层为主。

赛坝沟金矿自西向东主要为Ⅰ ~Ⅴ 号矿体, 走向沿NW— NWW向韧— 脆性断裂构造组展布, 矿体呈似层状及脉状赋存于构造破碎带中。其中Ⅳ -3号矿体为赛坝沟A区主矿体, 分布于矿区西段, 走向长度平均296.97 m, 矿体呈脉状, 具分枝复合、膨胀夹缩和无矿天窗等特点(图1)。矿体沿走向呈舒缓波状延伸, 总体走向291° , 倾向北东, 倾角为60° ~86° 。矿体平均厚度2.29 m, 厚度变化系数 76.06%, 属厚度稳定型矿体; 矿体平均品位为5.90× 10-6, 品位变化系数为315.50%, 属有用组份分布不均匀型矿体[12]。

矿区内与成矿关系密切的蚀变主要有黄铁矿化、绢云英岩化、硅化、碳酸盐化、绿泥石化及泥化等。

根据Ⅳ -3号矿体现有开采情况及现有探矿工程揭示, 结合《青海省乌兰县赛坝沟生产探矿报告》[12]中的工程布置情况, 在A0、A7、A15、A23、A39五条勘探线控制的地表、坑道及钻探工程中采取了36件岩石样品, 控制间距20~160 m。测试工作由山东省第八地质矿产勘查院中心测验室完成, 主要测试元素为Au、Ag、Hg、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Bi、Sn、Mo、Mn、Co、B、Ni共15种, 各元素采用的分析方法为: Au依据《岩石矿物分析DZG20-10.4.1-1990》测定, 仪器型号为石墨炉收分光光度计; Ag、Sn依据《岩石矿物分析DZG20-10.3.3-1990》测定, 仪器型号为平面光栅摄谱仪; As、Sb、Bi、Hg依据《岩石矿物分析DZG20-10.4.3-1990》测定, 仪器型号为原子荧光分光光度计; Cu、Pb、Zn、Mo、Mn、Co、B、Ni依据《岩石矿物分析DZG20-10.3.9-1990》测定, 仪器型号为等离子体发射光谱仪。测试精度满足分析要求。

2.2.1 相关性分析

首先对15种元素进行相关性分析, 初步得到各元素间的相关关系, 对后续数据处理提供一定的地球化学依据。先用以10为底的对数函数对原始数据进行处理得到其对数值, 多次迭代计算后剔除离群数据, 其他数据通过SPSS软件进行相关性分析, 最后得到15种元素的Pearson双相关性系数如表1所示。

| 表1 赛坝沟金矿Ⅳ -3号矿体原生晕元素相关性系数 |

由表1可知, 元素间具有如下规律:① 元素间正相关性比较明显, 部分呈现较弱的负相关性。② Au与Ag、Hg、Ni呈强正相关, 与Cu呈正相关; Ag与Pb呈强正相关, 与Sb呈正相关; Hg与As、Ni呈强正相关。该结果显示Au主要赋存于含Cu、Hg、Pb、As的硫化矿物中, Ag作为Au的伴生元素单独赋存其中。③ Zn与Mn、Co、B呈强正相关, 可作为良好的指示元素。④ Sb与Bi呈强正相关, 前缘晕元素Sb与尾晕元素Bi的叠加, 显示矿体成矿至少有两期的叠加。⑤ Mo、Sn与其他元素均不具正相关, 说明这两种元素作为单元素独立成群。

2.2.2 聚类分析

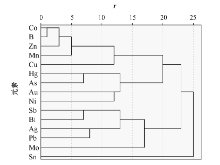

对Ⅳ -3号矿体剔除离群样品后的34件样品进行聚类分析, 得到聚类分析树状图谱(图2)。

结果表明, 当聚类距离为15时, 元素组合可划分为5类, 分别为Co、B、Zn、Mn、Cu; Hg、As、Au、Ni; Sb、Bi、Ag、Pb; Mo; Sn。结果显示:Co、B、Zn、Mn、Cu为一类, 与相关性分析结果较一致, 说明该类元素可归类为指示元素; Au与Hg、As、Ni关系密切, 而Ag与Sb、Bi、Pb另成一类, 说明这些元素与Au、Ag的沉积有关, 为成矿元素。其中Mo、Sn与其他元素均无聚类关系, 表明这两种元素可能与成矿无密切关系。

2.2.3 因子分析

为进一步证明元素的组合关系, 通过SPSS对剔除离群样品后的15种元素进行因子分析。提取前5个主因子进行 Kaiser 标准化的正交旋转, 解释的总方差累计百分数为77.79%, 可以认为代表了原始变量中绝大部分信息, 其结果如表2所示。

| 表2 赛坝沟金矿Ⅳ -3号矿体原生晕元素因子分析 |

从各元素的因子载荷可以发现: F1 因子的元素组合为Cu、Co、B、Zn、Mn, 为良好的指示元素; F2 因子的元素组合为Ag、Sb、Bi、Mo, 其中聚类分析中

Pb归为另一类, 但在F2因子中得分较高, 说明Pb与这4种元素具较好的因子关系; F3 因子的元素组合为Au、Hg、Ni, 主要成矿元素与前、尾晕元素具有较好的因子关系, 反映该矿床有多次的成矿热液活动; F4 因子的元素组合为As、Pb, 其中As可作为良好的前缘晕元素对后续轴向序列进行梳理; F5 因子的元素为Sn, 反映该元素与成矿无密切关系。上述结果与聚类分析基本一致。

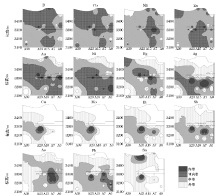

随着地球化学研究的不断深入, 传统的确定地球化学下限的方法对于区域取样的随机性和部分高异常区域不太适用。由于本次样品取样数量较少, 且多取自矿体周边, 元素的异常下限值偏高, 因此在对原始数据进行统计分析的基础上, 去除离群值样品数值后, 利用85%累计频率法确定原生晕元素异常下限(表3), 再将剔除前的所有元素的原始数据除以求得的异常下限值, 将得到的无纲量数值利用Surfer10软件进行处理, 得到各元素的衬值分布(图3

| 表3 赛坝沟金矿Ⅳ -3号矿体原生晕元素异常下限 |

在划定Au异常边界分带时参考求得的异常下限及赛坝沟矿床Au工业品位2.5× 10-6, 将Au衬值分别以1.0、0.5、0.25为界进行分带。Ag、Zn、B、Co由于求得的衬值偏高, 在实际绘图中根据具体情况进行分带。其他各元素以0.33、0.66、1进行分带。在单元素衬值分带图上, 以各元素亚内带和内带的分布情况进行元素分类, 可以发现:①B、Co套合关系较好, 主要分布在地表及中部, 往深部延伸趋势不大; ②Au从中部到深部由A39至A0线向东侧伏, 与Au 相关的Hg、Ni具有一致性, 深部具有向东富集的趋势; ③Cu、Mo、Bi、Sb、Ag具有一致性, 主要分布于中部, 往深部延伸的可能性较小, 但Ag与Au也具有一定的分布规律, 说明Ag作为伴生元素与Au具有一定的相关性; ④Mn、Zn具一致性, 主要分布于A23~A7线之间, 分布于中深部, 往深部延伸的趋势减小; ⑤As、Pb具有一定相似性, 往深部具较弱的延伸性; ⑥ Sn与其他元素衬值图无套合关系。

由于赛坝沟金矿Ⅳ -3号矿体前缘晕、成矿元素及尾晕组合情况复杂, 因此选取两条矿体连续且矿体控制深度较深的勘探线进行轴向分带序列计算。采用C.B.格里戈良的分带指数法(格氏法)对A0、A7线每个取样中段的各元素取标准化数值后进行计算, 得到两条剖面线原生晕元素的分带指数(表4、表5), 进一步计算元素变异性指数, 从而确定同一中段标高上的指示元素排序, 最终确定该勘探线的原生晕元素轴向分带序列。通过两条剖面的计算, 综合对比元素相关性、因子分析、聚类分析及元素空间分布规律, 得到赛坝沟金矿Ⅳ -3号矿体原生晕的轴向分带序列为B-Co-Mo1-Mn-Bi1-Zn→ As1-Pb1→ Hg-Mo2-Sb-Cu-Ag-Bi2-As2→ Ni-Au-Pb2。

| 表4 赛坝沟金矿Ⅳ -3号矿体A0线原生晕元素分带序列 |

| 表5 赛坝沟金矿Ⅳ -3号矿体A7线原生晕元素分带序列 |

通过对比李慧综合总结的中国金矿床原生晕综合轴向分带序列:B-As-Hg-F-Sb-Ba→ Pb-Ag-Au-Zn-Cu→ W-Bi-Mo-Mn-Ni-Cd-Co-V-T

原生晕的轴向地球化学参数变化特征在一定程度上指示矿体向深部延伸的可能性并预测隐伏矿体。李慧在对金矿盲矿预测地球化学参数轴向转折的研究中指出, 由于矿床(体)不同阶段形成矿体(晕)的叠加, 破坏了单一阶段成矿体(晕)参数在轴向上单一的升或降的规律, 使其发生“ 转折” [18]。因此选择具一定组合关系的前缘特征元素、成矿元素和尾晕特征元素进行对比, 得到原生晕轴向地球化学参数变化情况, 进而对深部含矿性作出评价。

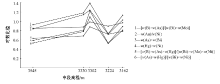

在对赛坝沟Ⅳ -3号矿体原生晕轴向地球化学参数计算前, 先对元素标准化数值进行自然对数计算后, 再进行对比, 选用参数w(Au)/w(Ni)、w(As)/w(Bi)、w(Hg)/w(Ni)、[w(B)× w(As)]/[w(Bi)× w(Mo)]、[w(As)× w(Hg)]/[w(Bi)× w(Ni)]、[w(B)× w(As)× w(Hg)]/[w(Bi)× w(Mo)× w(Ni)], 得出的变化曲线如图4所示。

从原生晕地球化学参数变化曲线图中可以看出, 由浅至深, 地球化学参数具有“ 升— 降— 升” 的变化特征。这种原生晕轴向地球化学参数变化情况与李慧总结的金矿床原生晕轴向地球化学参数理想模型中的B型相近[18], 特别是3 224 m中段到3 162 m中段各参数均表现为“ 升” 的趋势, 显示矿体在 3 162 m 中段往下还有很大的延伸性, 具有很好的成矿远景。

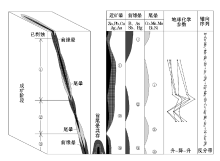

通过对Ⅳ -3号矿体原生晕轴向分带序列及地球化学参数的研究对比, 综合李慧等的金矿预测的理想叠加晕模型理论

1) 赛坝沟金矿Ⅳ -3号矿体原生晕的轴向分带序列为B-Co-Mo1-Mn-Bi1-Zn→ As1-Pb1→ Hg-Mo2-Sb-Cu-Ag-Bi2-As2→ Ni-Au-Pb2。与正常的原生晕序列对比, 其前缘晕、近矿晕、尾晕分布混杂, 呈现出明显的逆向分带特征, 在矿体的头、中、尾部均出现前缘晕和尾晕叠加的现象, 表明该矿区存在至少3次的热液活动。轴向分带序列最后出现的Au和Ni呈现良好的相关性以及前缘元素Hg的出现, 指示矿体向下延伸空间较大。

2) 通过选择具一定组合关系的前缘特征元素、成矿元素和尾晕特征元素进行对比, 得到赛坝沟金矿Ⅳ -3号矿体原生晕轴向地球化学参数变化情况, 矿体由浅至深, 地球化学参数具有“ 升— 降— 升” 的变化特征。特别是3 224 m中段到3 162 m中段各参数均表现为“ 升” 的趋势, 显示矿体在3 162 m中段往下还有很大的延伸性, 这与原生晕轴向分带序列得出的结果一致。

3) 建立的赛坝沟金矿Ⅳ -3号矿体叠加晕理想模型, 为矿区深部及其周边小型矿体(床)的评价预测提供了地球化学依据。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|