作者简介: 王瑞军(1985-),男,工程师,主要从事矿产勘查及物化探综合研究等工作。

希莫勒地区位于铁、金、铜、钛、钴、镍找矿远景区,区内次生晕规模较大、强度较高,并主要分布在新太古界色尔腾山岩群布达尔干组二段混合岩地层区、奥陶系辉长岩体区、辉绿岩脉区和北东向断裂破碎带中,叠加分布有航磁异常。对次生晕分布区元素地球化学参数特征和异常特征进行分析,发现Co、V、Ti呈对数正向偏移分布,均值较高,属极不均匀分异或不均匀分异元素,含量值接近铁矿石伴生组分指标,与Fe可能来自同一物源,可作为主要伴生元素及地球化学指示元素;次生晕元素组合较多,相关性好,具外带、中带特征。部分次生晕经岩石化探剖面粗略查证,发现铁钴矿化体、铁钒矿化体和铁钒钴矿化体,主要分布在辉长岩体和北东向断裂破碎带中,规模较大,与褐铁矿化、磁铁矿化、黄铁矿化、赤铁矿化呈正相关性。希莫勒地区成矿地质和地球化学环境较好,具较大的铁、钴、钒、钛矿成矿潜力。

The Ximole area is located in the iron, gold, copper, titanium, cobalt, nickel prospective zone. In this area, secondary halos are well developed and have relatively high intensity. They are mainly distributed in migmatite strata of 2nd member of Budaergan Formation in Neo-Archean Seertengshan rock group, Ordovician gabbro bodies, diabase veins and NE-trending faulted shatter zone, with the superimposition of aeromagnetic anomaly. An analysis of the geochemical parameters of elements and anomalies shows that Co, V and Ti exhibit logarithmic positive offset distribution with relatively high mean values and hence belong to elements of extremely uneven differentiation or uneven differentiation whose content values are close to indices of accompanying components of iron ores, indicating that they might have come from the same material source as Fe; therefore, these elements can be regarded as the main accompanying elements as well as the geochemical indicator elements. Secondary halo element association is fairly rich with good correlation, and exhibits characteristics of outer zone and middle zone. Rock geochemical profile verification of some secondary halos led to the discovery of Fe-Co mineralized body, Fe-V mineralized body and Fe-V-Co mineralized body, which are fairly large and are mainly distributed in gabbro intrusive body and NE-trending faulted shatter zone, and show direct correlation with lemonitization, magnetitization, pyritization and hematitization. Ximole area possesses fairly good ore-forming geological and geochemical environment and hence has favorable metallogenic potential for such ore deposits as Fe, Co, V and Ti.

希莫勒地区位于内蒙古自治区阿拉善左旗北侧, 海拔1 209~1 384 m, 属大陆性干燥气候区, 位处低山丘陵和荒漠区的交界地带。

1:20万区域地球化学测量成果显示, 研究区可圈定出Co、V、Ti、Ni、Cu、Pb、Zn等多处综合异常, 异常元素组合较复杂, 套合较好, 分带性较明显; 1:5万区域航空磁法测量成果显示, 该区存在多处航磁异常, 异常规模较大、强度较高, 异常特征较明显、突出, 异常区经初步地面查证, 发现磁铁矿体[1]。综合区域化探和航磁异常特征, 初步认为希莫勒地区铁、钴、钒、钛等多金属矿成矿潜力较大。

为了进一步探索1:20万区域化探异常区的元素地球化学特征和Co、V、Ti等多金属元素的富集程度, 同时进一步研究1:5万航磁异常区多金属元素的富集特征和元素组合, 以及与磁铁矿共、伴生的元素组合特征, 本次在区域化探、航磁异常区开展 1:1万土壤地球化学测量, 研究其次生晕特征和元素的共、伴生组合特征, 并对部分次生晕开展1:5 000岩石地球化学剖面粗略查证, 综合分析希莫勒地区的成矿地质和地球化学环境, 为后期在该区开展资源环境评价、基础地质研究和预查、普查工作提供依据。

希莫勒地区位于华北板块西缘与塔里木板块东缘结合部位, 北邻兴蒙造山带, 位处阿拉善微陆块的巴音乌拉山断隆四级构造单元中。该区处在阿拉善右旗— 雅布赖山— 巴音诺尔公成矿带, 即雅布赖山— 阿拉坦敖包— 巴音乌拉山铁、金、铜、钛、钴、镍找矿远景区[2, 3, 4]。

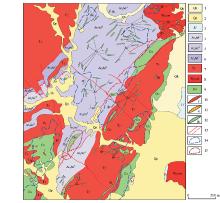

希莫勒地区次生晕分布区出露的地层主要为新太古界色尔腾山岩群布达尔干组(Ar3bd)(图1), 岩性以变中性火山岩、片麻岩、混合岩、石英岩、石英片岩、片状斜长石英岩为主, 局部地段夹黑云角闪斜长片麻岩、黑云二长片麻岩、黑云斜长变粒岩、细粒黑云母变质二长花岗岩、黑云花岗闪长质片麻岩、中细粒变质正长花岗岩等。次生晕主要分布在布达尔干组二段(Ar3bd2)地层区, 岩性为混合岩夹薄层状变中性火山岩、黑云二长片麻岩和变质花岗岩等。

区内岩浆活动较强烈, 主要发育奥陶系辉长岩、古生界混合花岗岩、三叠系花岗岩, 局部地段分布三叠系黑云斜长花岗岩、黑云二长花岗岩, 以及辉长岩脉、辉绿岩脉、花岗岩脉、石英脉。辉长岩体遭受后期变质作用和酸性侵入岩的影响较强, 蚀变强烈, 主要发育绿帘石化、蛇纹石化、绿泥石化、次闪石化。次生晕主要分布辉长岩体区和辉绿岩脉分布区。

希莫勒地区断裂发育, 主要呈北东向, 次为北西向、近南北向(图1), 北东向断裂最早, 近南北向次早, 北西向最晚, 大部分具压性、压扭性特征, 少数具张性特征。北东向断裂经历了多期次构造活动, 主要以压性活动为主, 局部地段兼扭性。北东向断裂夹持区, 断裂上盘多形成规模更小的断裂及裂隙, 具有多期活动的迹象。近南北向断裂主要以张性活动为主, 对北东向断裂均有不同程度的错移。北西向断裂张性、压性活动均有, 对北东向、近南北向断裂均有不同程度的错移, 局部断距较大。次生晕多沿北东向断裂带分布。1.4 围岩蚀变

区内构造、岩浆活动强烈, 热液蚀变发育。各地质体岩石均发育不同程度的蚀变, 一般在岩石裂隙面、断裂破碎带、侵入岩体、岩脉和岩体内外接触带蚀变最为发育。围岩蚀变主要发育褐铁矿化、赤铁矿化、硅化、绿帘石化、绿泥石化、碳酸盐化、黏土化等, 局部地段发育磁铁矿化、黄铁矿化。蚀变多呈浸染状、条带状、条块状、团块状、斑块状、片状、薄膜状分布。

希莫勒地区土壤地球化学测量采样网度为100 m× 40 m, 测线方向为130° 。利用便携式GPS卫星定位仪, 辅以罗盘进行定点, 对采样点及周围的地形、地物、地质特征进行详细描述记录。土壤样品采用组合样的采集方法, 在采样点周围点线距的1/3范围内多点采集, 混合成一个组合样, 使采集样品具有较好的代表性。单件土壤样品均采自同一介质、同一层位无污染的物质, 采样深度一般在距地表10~50 cm深处淋积层(B层)或母质层(C层)、B+C层, 采集其中的细粒级物质。共计采集土壤地球化学样品1 126件。

| 表1 希莫勒地区次生晕分布区元素地球化学参数统计 |

样品加工处理严格按照干燥— 碎样— 过筛(-4~+20目)— 拌匀— 称重(≥ 150 g)— 装袋— 装箱的工作程序, 严格控制单件样品的清洁, 防止样品间相互污染, 最后送交化验室分析。化验分析由宁夏地矿实验室完成, 分析项目为Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Co、Ni、Mo、V、Ti、As等11种元素。各元素分析方法分别为:Au采用GF-AAS(石墨炉原子吸收仪)分析方法, Ag采用OES(光栅光谱仪)分析方法, As采用AFS(原子荧光光谱仪)分析方法, Mo采用ICP-MS(质谱仪)分析方法, V、Pb、Zn、Cu、Co、Ni、Ti采用XRF(X荧光光谱仪)分析方法。

本次工作分别对希莫勒地区Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Co、Ni、Mo、V、Ti、As等11种元素进行计算和统计, 各元素地球化学参数特征(表1)和次生晕异常特征如下所述。

对次生晕分布区11种元素的分析测试数据进行柯尔莫哥洛夫概率分布检验, Co、Ti、V、Ni、Cu、Zn、As、Au不服从对数正态分布, Ag、Pb、Mo服从或近似服从对数正态分布, 其中Co、Ti、V、Ni、Cu、Zn呈对数正向偏移分布, As、Au呈对数负向偏移分布。

区域元素丰度值为华北地台各元素平均值, 富集比为希莫勒地区次生晕分布区元素均值与区域元素丰度值之比[5, 10]。由富集比特征显示(表1), 次生晕分布区Co、V、Ti、Cu、Pb、Zn、Au等的均值略低于区域华北地台元素丰度值, Mo均值高于区域元素丰度值, Ag、As均值低于区域元素丰度值。

在次生晕分布区, Co、V、Ti、Cu、Pb、Zn、Au等均值较高, 这是由于构造岩浆等热事件的频繁叠加发生, 在次生晕分布区成矿有利地段亦可使元素在局部活化迁移富集, 并在合适的空间富集成矿; 同时反映了希莫勒地区以Fe成矿为主, 伴生Co、V、Ti、Cu、Pb、Zn、Au等; 此外Co、V、Ti等也可能单独富集成矿, 而Cu、Pb、Zn、Au等可作为指示元素出现。

元素变异系数反映元素在地质体内的变异程度, 变异系数的高低可从侧面指示元素成矿潜力的大小。依据前苏联学者对变异系数的分析, 变异系数小于0.25的元素属均匀分布, 0.25~0.50之间的元素属均匀分异, 0.50~0.75的元素属不均匀分异, 大于等于0.75的元素属极不均匀分异。

为了进一步对次生晕分布区的各多金属元素进行对比, 本次分别将各元素未剔除特高值、特低值的变异系数(Cv1)和已经剔除特高值、特低值的变异系数(Cv2)及其二者比值进行了计算和统计。

次生晕分布区各元素按变异系数由高到低排列为(表1):V、Co、Ti、Au、Cu、Zn、Ni、As、Mo、Ag、Pb。其中V属极不均匀分异元素, Co、Ti、Au等属不均匀分异元素, Cu、Zn、Ni、As、Mo、Ag等属均匀分异元素, Pb属均匀分布元素。

未剔除特高值、特低值的元素变异系数(Cv1)与剔除特高值、特低值的变异系数(Cv2)的比值, 由高到低排列为:Pb、Mo、Ag、Zn、Cu、Ti、As、Ni、Au、Co、V。

通过计算相关系数, 可定量反映次生晕分布区各元素之间的关系[5, 6]。由于数据中某个极高异常点会对相关性系数产生较大影响, 因此在剔除原始数据中异常值后再计算各元素间的相关系数。

由表2可以看出, Ti与V、Co、Zn相关性较好, 与Ni、Cu、As相关性一般, 与Pb、Ag、Mo、Au相关性较差; V与Ti、Co、Zn相关性较好, 与Ni、Cu相关性一般, 与Pb、Ag、As、Mo、Au相关性较差; Co与Ti、V、Ni、Zn相关性较好, 与Cu相关性一般, 与Pb、Ag、As、Mo、Au相关性较差; Ni与Co、Cu、Zn相关性较好, 与V、Ti相关性一般, 与Pb、Ag、As、Mo、Au相关性较差; Cu与Ti、V、Co、Ni、Zn、Mo相关性一般, 与Pb、Ag、As、Au相关性较差; Zn与Ti、V、Co相关性较好, 与Ni、Cu、As相关性一般, 与Pb、Ag、Mo、Au相关性较差。

| 表2 希莫勒地区次生晕元素相关性系数 |

综合各元素相关系数特征, Co、V、Ti、Zn表现出较好的相关性, 可作为典型元素组合, Ni、Cu与上述元素组合相关性也较好, 说明这些元素组合在成矿热液或岩浆热液迁移过程中可能是同时进行的。

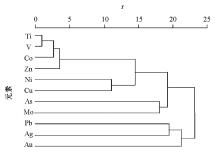

将原始数据标准化后进行R型聚类分析, 结果显示(图2), 当距离系数取20时, Ti、V、Co、Zn、Ni、Cu、As、Mo为一大类, Pb、Ag为一类, Au单独为一类。当距离系数小于14时, 一大类又可细分为Ti、V、Co、Zn, Ni、Cu和As、Mo, 说明在成矿作用过程中, Ti、V、Co、Zn关系非常密切, Ni和Cu同源的可能性较高。

为了进一步探讨希莫勒地区次生晕区元素的分类关系, 利用因子分析进行了降维处理[12, 18]。据KMO和Bartlett检验结果显示, 剔除异常值后的次生晕样品数据取样足够度的Kaiser-Meyer-Olkin度量为0.749, 大于0.6, 且Bartlett检验Sig值小于 0.05, 数据具有结构度, 因此可以进行因子分析。

由表3可以得出, Ti、V、Zn、Co等含量主要由F1因子提供, 说明在成矿过程中, Fe与Ti、V、Zn、Co等相伴生在一起分布, 能够成为成矿主要伴生元素及地球化学指示元素, 此外还说明Ti、V、Zn、Co等具有密切的关系; Cu、Ni主要由F2因子提供, 说明二者关系密切; Mo、As和Au、Ag分别主要由F3和F4因子提供, 说明这两组元素的富集均具有一定的共性, 但又相对其他元素独立。

| 表3 希莫勒地区次生晕元素因子分析旋转成份矩阵 |

希莫勒地区次生晕以Co、V、Ti为主, 主要由14处次生晕组成(图1), 面积约8.65 km2, 异常形态多呈北东向条带状、条块状展布, 局部呈椭圆状北西西向展布。次生晕主要分布在新太古界色尔腾山岩群布达尔干组二段混合岩地层区、奥陶系辉长岩体区、北东向断裂破碎带分布区和辉绿岩分布区。

次生晕元素组合主要为Co、V、Ti、Zn、Cu、Ni, Co、V、Ti、Zn、Cu、Ni、As、Mo、Pb, Co、V、Ti、Zn、Cu、Ni、Mo、Pb、Ag和Co、V、Ti、As、Mo、Pb、Ag。Co异常规模最大、强度高, 与各元素均有叠加; V、Ti规模较大、强度较高, 与其他元素均有不同程度的叠加。Ni、Ag、As等具外带、中带、内带特征, Co、V、Ti、Cu、Mo、Au、Pb等具外带、内带特征, Zn具外带特征(表1)。Co、V、Ti、Zn、Cu、Ni元素组合和Co、V、Ti、Zn、Cu、Ni、As、Mo、Pb元素组合均具统一浓集中心, 元素叠加好, Co、V、Ti、Zn、Cu、Ni、Mo、Pb、Ag元素组合和Co、V、Ti、As、Mo、Pb、Ag元素组合具较统一浓集中心, 元素叠加较好。

根据次生晕分布区各元素最大值统计结果(表1), 结合矿产资源工业要求以及铁矿石伴生组分评价指标, Co、V、Ti等含量值接近铁矿石伴生组分指标, 进而指示次生晕母源区可能成矿潜力更大。

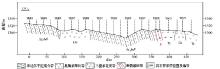

对部分次生晕和航磁异常叠加分布区进行1:5 000岩石化探剖面粗略查证(图3), 采样点间距为20 m, 遇蚀变矿化地段, 加密至10 m, 样品均采自新鲜基岩, 且由周围数块岩石合并而成, 样重200~300 g。经查证, 野外发现铁钴矿化体、铁钒矿化体和铁钒钴矿化体, 主要伴生钛异常, 此外还伴生有锌、镍、铜等多金属元素。

岩石地球化学测量成果显示(表4、表5):TFe含量最高值为35.30%, MFe含量最高值为 33.30%; Co、V、Ti在岩石地球化学剖面呈明显异常分布, Co最高值为427.01× 10-6, V最高值为 933.82× 10-6, Ti最高值为13 890.31× 10-6; Ni、Cu、Zn在岩石地球化学剖面呈高背景分布, 局部地段呈异常分布, Ni最高值为50.17× 10-6, Cu最高值为98.43× 10-6, Zn最高值为146.32× 10-6; Pb、Mo、Ag、Au、As呈背景值分布, Pb最高值为18.10× 10-6, Mo最高值为2.56× 10-6, Ag最高值为1.44× 10-6, Au最高值为3.49× 10-9, As最高值为2.60× 10-6。Fe与Co、V、Ti的峰值重叠较好, 变化趋势较一致; V、Ti的峰值变化重叠好, 变化一致; Fe、Co、V、Ti峰值与Cu、Ni、Zn、Pb等峰值部分重叠。

| 表4 希莫勒地区部分次生晕岩石样铁元素分析测试结果 |

| 表5 希莫勒地区部分次生晕岩石样分析测试结果 |

在奥陶系辉长岩体区, Co、V、Ti存在矿化现象, 局部地段Co已达工业品位, V接近伴生矿床边界品位, Ti已达钛矿化, 辉长岩体区已发现铁钴矿化体、铁钒钴矿化体。断裂破碎带分布区, V、Ti、Co存在矿化现象, V接近铁矿石伴生边界品位, Ti已达钛矿化, 断裂破碎带内已富集形成铁钒矿化体。

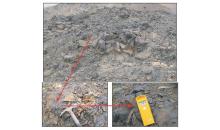

在岩石化探剖面的80~180 m之间发现铁钴矿化体(图4), 赋存在奥陶系辉长岩体中。岩体多发育褐铁矿化、磁铁矿化、绿泥石化、绿帘石化, 局部地段发育黄铁矿化、赤铁矿化等蚀变。铁钴矿化体宽约12 m, 地表延伸长度大于30 m, 走向50° 。TFe含量为15.00%~35.30%, MFe含量为7.79%~33.30%, Co含量为318.79× 10-6~427.01× 10-6, 矿石矿物主要为磁铁矿、黄铁矿(钴主要呈类质同象赋存于黄铁矿中), 呈浸染状分布, 脉石矿物为辉石、绿泥石、绿帘石等。

在剖面380~400 m之间发现铁钒矿化体, 赋存在断裂破碎带中(图5)。含矿岩石具较强的碎裂岩化、靡棱岩化。带内蚀变发育, 可见褐铁矿化、赤铁矿化、磁铁矿化、黏土化、碳酸盐化, 局部地段发育硅化。铁钒矿化体宽约50 cm, 地表延伸长度大于20 m, 走向55° , 倾向135° , 倾角约68° 。TFe含量为14.57%~32.20%, MFe含量为6.31%~29.30%, V含量为933.82× 10-6~953.491× 10-6, 矿石矿物为磁铁矿, 呈脉状状分布, 脉石矿物主要由长石、石英及粘土矿物组成。

在剖面400~450 m之间发现铁钒钴矿化体, 赋存在奥陶系辉长岩体中。矿化体宽约5 m, 地表延伸长度大于20 m, 走向40° 。TFe含量为11.75%~12.91%, V含量为844.45× 10-6~883.53× 10-6, Co含量为63.68× 10-6~75.47× 10-6, 矿石矿物主要为磁铁矿, 呈细脉状分布。

希莫勒地区处在雅布赖山— 阿拉坦敖包— 巴音乌拉山铁、金、铜、钛、钴、镍找矿远景区。该远景区已发现卡休他他铁多金属矿床、朱拉扎嘎金矿床、巴音乌拉山金矿床、乌兰呼都格金矿床、脑木洪铜矿床、盖沙图铜矿床、沙拉西别铁铜矿床、叠布斯格铁矿床、哈布达哈拉铁矿床等几十处矿床。此外, 还分布较多的多金属矿点和区域化探异常、重砂异常。远景区具有较大的多金属找矿潜力。

希莫勒地区处在区域性北东向、近东西向大断裂的夹持区。区内北东向、北西向断裂具多期活动特征, 切割深部较大, 断裂沿线侵入有奥陶系辉长岩, 次级北东向、北西向断裂对成矿热液的迁移与富集提供有利条件。区内亦分布面积较大的奥陶系辉长岩、三叠系花岗岩等, 热液活动频繁, 为成矿提供热源和物源。区域成矿构造— 岩浆条件有利。

希莫勒地区次生晕主要分布在新太古界色尔腾山岩群布达尔干组二段混合岩地层分布区、奥陶系辉长岩体分布区、基性岩脉分布区, 以及北西向断裂破碎带等成矿有利地段, 且次生晕分布区叠加分布有航磁异常, 综合异常区热液蚀变发育, 蚀变类型多, 蚀变对含矿流体的迁移富集和构造圈闭具有重要意义, 与矿化关系密切。

次生晕分布区Co、V、Ti呈对数正向偏移分布, 均值较高, 属极不均匀分异或不均匀分异元素, 在后期地质作用过程中富集成矿的可能性较大; Co、V、Ti相关性较好, 与Fe可能来源于同一物源, 且具异常外带、中带特征, Co、V、Ti等的最大值接近铁矿石伴生组分指标。成矿地球化学条件有利。

次生晕分布区岩石化探剖面粗略查证, 已在辉长岩体区和断裂破碎带中发现铁钴矿化体、铁钒矿化体和铁钒钴矿化体, 规模较大, 局部地段已达工业品位, 成矿潜力较大, 是寻找以铁、钴、钒为主的多金属矿产的有利地段。

综合上述地质和次生晕特征, 希莫勒地区Co、V、Ti地球化学参数特征和异常特征突出, 具备良好的地球化学成矿环境。结合地质环境分析, 该区构造、岩体、热液蚀变发育, 具备提供丰富成矿物质及良好储运空间的条件, 且已发现铁钴矿化体、铁钒矿化体和铁钒钴矿化体。因此, 希莫勒地区具备良好的成矿地质和地球化学环境, 具较大的铁、钴、钒等多金属成矿潜力。

1) 希莫勒地区次生晕主要分布在新太古界色尔腾山岩群布达尔干组二段混合岩地层区、奥陶纪辉长岩体区、辉绿岩脉分布区和北东向断裂破碎带分布区, 规模较大, 强度较高, 且叠加分布有航磁异常, 多种热液蚀变叠加分布。

2) 次生晕分布区Co、Ti、V、Ni、Cu、Zn不符合对数正态分布, 呈对数正向偏移分布; Co、V、Ti、Cu、Pb、Zn、Au、Mo均值较高, Co、V、Ti、Au等属极不均匀分异或不均匀分异元素; Ti、V、Co、Zn相关性好, Ni、Cu相关性较好, As、Mo相关性较好; Au、Cu、Pb、Co、Mo、V、Ti具外带、内带特征, Ag、Ni、As具外带、中带、内带特征, Zn具外带特征。Co、V、Ti与Fe相伴生分布, 为成矿元素外的主要伴生元素及地球化学指示元素, 可能来源于同一物源。

3) 次生晕与航磁异常叠加分布区经岩石化探剖面粗略查证, 发现铁钴矿化体、铁钒矿化体和铁钒钴矿化体, 伴生其他多金属异常, 矿化体分布在辉长岩体和北东向断裂破碎带中, 规模较大, 与褐铁矿化、磁铁矿化、黄铁矿化、赤铁矿化呈正相关性。

4) 希莫勒地区位处铁、金、铜、钛、钴、镍找矿远景区, 区内成矿有利地层、构造、岩体、热液蚀变发育, 次生晕规模较大、强度较高, 且叠加分布有航磁异常, 具备良好的成矿地质和地球化学环境, 具有较大的铁、钴、钒、钛矿成矿潜力。

5) 后期地质找矿应加强对希莫勒地区已发现铁钴矿化体、铁钒矿化体和铁钒钴矿化体的普查工作, 同时加强对其他次生晕与航磁异常叠加分布地段的查证工作, 以期发现新的多金属矿化线索。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|