作者简介: 刘珊(1987-),女,讲师,研究方向为地球化学。

通过对矿区实施1:5000土壤地球化学测量,确定该区的指示元素为Au、Cu、Pb、Zn、As,选用传统的统计方法确定各元素的异常下限值分别为6×10-9、30×10-6、40×10-6、150×10-6、50×10-6,据此发现了一批有价值的地球化学异常区。对各元素地球化学异常区的找矿潜力进行分析,结合地层、岩性、构造等有利控矿因素综合评判主成矿元素异常、元素组合异常,圈定出3个找矿靶区。在Ⅰ号异常靶区内,Au与As、Cu、Pb在空间上具有良好的叠合性,经工程布置发现了M1~M7含金石英脉矿体,圈定了Ⅰ号、Ⅱ号矿体;在矿区西部Ⅲ号异常靶区,Au与As、Zn异常叠合良好,经工程验证,在此发现M11、M12、M13等多条含金石英脉体,圈定了Ⅲ号矿体。总的来说,对异常区进行钻探和槽探等工程验证,异常的位置、规模、走向与新发现矿体(矿化点)吻合较好,表明土壤地球化学测量在该区找矿是有效的,值得向邻区推广。

Through the implementation of 1:5 000 soil geochemical survey, the authors determined the indicator elements of Au, Cu, Pb, As and Zn. By choosing the traditional statistical method, the authors calculated the threshold of each element in the soil, i.e., Au is 6×10-9, Cu is 30×10-6, Pb is 40×10-6, Zn is 150×10-6, and As is 50×10-6. On such a basis, a group of valuable geochemical anomaly areas were detected. The prospecting potential of the geochemical anomaly area were analyzed in detail. In combination with favorable ore-controlling factors such as strata, lithology and structure, the authors synthetically evaluated main ore-forming elements and the abnormal element combination, and then selected three prospecting target areas. In No.Ⅰanomaly target zone, Au, As, Cu and Pb have good spatial assembly; M1-M7 gold-bearing quartz vein bodies were detected, and No. I, No. Ⅱorebodies were delineated in No. Ⅲ anomaly target area in the western part, and anomalies of Au, As and Zn are well superimposed upon each other. M11, M12, M13 gold-bearing quartz vein bodies were found, and No. Ⅲ orebody was delineated by verification engineering. Through the drilling and trenching engineering verification of the anomaly, the anomaly locations, sizes and trends were determined, which accord well with the newly found orebodies (ore spots), suggesting that soil geochemical survey is effective in the study area and hence deserves promotion in the neighboring areas.

土壤地球化学测量是国内外较传统且比较成功的地球化学勘查手段之一[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]。利用土壤地球化学测量扫面成果, 可以达到快速缩小工作范围, 圈定找矿靶区的目的, 为部署下一步找矿工作和研究矿区成矿规律提供重要信息。

研究区位于贵州省东南部, 为侵蚀剥蚀低山地貌, 基岩出露很少, 植被茂盛, 第四系广泛发育, 主要为残坡积和冲积层, 适宜进行土壤地球化学测量。目前在矿区平略组一段和二段中已经发现了两条北东向含金石英脉M4和M13, 对该区已有了初步的地质认识。在此基础上, 笔者选择传统的 1:5 000 土壤地球化学测量方法在八瓢金矿区开展找矿工作, 在圈定的3个土壤异常区采用钻探、槽探工程对异常进行检查, 一方面进一步圈定了找矿靶区, 另一方面确定了土壤地球化学测量方法在该区金矿普查评价中的有效性和适用性, 有利于指导土壤地球化学测量方法在黔东其他相似景观区的应用。

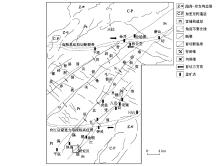

黔东及其邻区所处大地构造位置为江南古陆西缘, 华南褶皱带锦屏— 榕江构造变形区北部, 属雪峰山多金属成矿带之南西段。在本区已发现金矿床(点)50多处, 主要为石英脉— 蚀变岩型金矿和砂金矿床两种类型(图1)。

区域内出露地层主要为元古宇下江群(湖南称板溪群)一套碎屑岩的浅变质岩系, 岩性主要为片岩、板岩及火山凝灰岩等, 从下到上为番召组、清水江组、平略组和隆里组。本区受太平洋板块和印度洋板块的综合影响, 构造活动强烈、复杂, 在东西向构造的基础上又叠加了北东向和北西向两组构造, 形成了新的构造格局。区域构造体系主要分为两期, 即较早的东西向构造和较晚的华夏构造、新华夏构造体系。由于早期东西向构造受后来多期应力的强力改造作用, 行迹已经消失或者不明显; 而后期华夏构造体系和新华夏构造体系形成得相对较晚, 因此区内的构造形迹大都表现为北东东— 北东— 北北东向的断裂和褶皱。区域内岩浆活动不明显, 仅有少量超基性、基性— 中酸性岩体和岩脉出露[11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]。

矿区出露地层比较简单, 主要有元古宇青白口系下江群平略组, 次为少量第四系地层。矿区位于稳江背斜近轴部北西翼, 区内主要发育北东向和北西向断裂。褶皱较不发育, 岩层以单斜为主。矿区岩浆岩较不发育, 地表未见出露。

该区金矿主要为石英脉型, 主要赋存在平略组第二段粉砂质板岩中。石英脉型金矿体发育有切割脉式矿脉和层状矿脉两种, 脉体形态简单, 长度、厚度不一, 与围岩界限清楚。该区金矿矿石为贫硫化物型, 主要有用矿物为自然金, 常见的有黄铁矿, 少量毒砂, 次为方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等。脉石矿物以石英为主。矿体围岩蚀变较简单、较弱, 常以动力变质为主。常见的蚀变类型有硅化、黄铁矿化、绿泥石化和碳化等, 它们与金矿化具有较为密切的关系[19]。

在工作区开展1:5 000土壤地球化学测量, 样品按网格进行采样, 网度为100 m× 20 m, 共设有36条测线, 基本垂直矿体, 方向315° , 覆盖整个研究区, 控制面积4.62 km2, 共布设2 500个采样点。样品采自B、C层土壤, 深度20~60 cm, 样重约300 g。野外采样点定点参照 ZB/T 0153— 1995《物化探工程测量规范》有关技术要求, 用经过校正的手持GPS 进行定位。当GPS确定采样点位置的误差小于25 m, 且数据相对稳定时, 则为样品采集点; 当手持GPS卫星信号质量较差时, 利用罗盘结合地形、地物判图定点并备注, 点位允许误差50 m。野外在采样坑附近醒目处用红布条留标。若遇有岩石露头、废石堆、崩积物等不能取样时可适当移点, 最大移动距离为点距的1/2, 线距的1/3, 并备注移动后的采样点坐标; 若移点仍无法采集土壤样品时, 可弃点, 但应注明原因。为防止人为因素影响, 工作区村庄内未进行取样。工作区弃点213个, 本次共采集2 287个点, 采样率达91%以上, 能够满足土壤地球化学测量采样标准。样品在野外驻地晒干, 过60目筛并初步筛分。结合本区实际情况, 本次指示元素采用类比法和理论分析法的综合方法选择, 指示元素为Au、Cu、Pb、Zn、As, 所有分析元素进行定量分析。在实验室用原子吸收光谱测定Au、Cu、Pb、Zn、As, 样品测试数据可靠, 可以满足土壤地球化学找矿异常评价要求。本次工作设计5%的重采样, 对采样质量进行监控, 重采样与基本样一同加工送检。获得数据后计算两次分析值的相对偏差, 结果误差很小, 相对误差均控制在允许范围内, 证明样品采集质量可靠。

对本区土壤各元素分布状态进行研究得知, 各元素大致服从对数正态分布规律, 因此可以选用传统的统计方法计算背景值和异常下限值。考虑到方法的实用性、有效性和易操作性, 工作区地球化学背景值和异常下限值的确定选用迭代法, 具体步骤如下:

根据化验分析结果, 计算全区各元素原始数据的均值(

| 表1 八瓢达冲金矿区各元素地球化学特征值及参数 |

从表中可知, 该区Au、Zn含量与地壳元素丰度值相比基本持平, 浓度克拉克值分别低于2× 10-9和1× 10-6; Pb、As相较于地壳元素丰度相对富集, 浓度克拉克值分别为2.58× 10-6和11.5× 10-6, 而本区Cu则趋于贫化, 浓度克拉克值为0.38× 10-6。本区变异系数较大的元素为Au、As, 分别为4.43和3.31, 表明这些元素发生了较强的分异作用, 为本区有利于成矿的元素; Cu、Pb、Zn变异系数均低于1, 表明元素在地壳中分布比较均匀; Au变异系数达到4.43, 虽然其浓度克拉克值较低, 但存在强烈局部富集, 是本区主要的成矿元素。

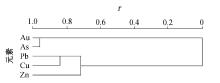

运用SPSS统计分析软件对原始土壤地球化学数据进行相关分析, 结果见表2。主成矿元素Au与伴生元素As、Cu、Pb、Zn在含量上呈正相关关系, 其中Au与As的相关系数为0.496, 相关性最好; 与Cu、Pb、Zn的相关系数分别为0.059、0.184、0.052。这种相关性在元素聚类图上表现更为明显(图2), 从研究区土壤测试样品元素R型聚类分析谱系中可以看出, 在相关系数r=0.70的相似水平上, 本区元素可以明显分为两大类:第一类为Au、As, 该组合代表矿化元素组合, 反映矿区金矿与前缘元素关系密切, 矿体埋藏较深, 剥蚀较浅, 深部具有良好找矿前景; 第二类为Cu、Pb、Zn, 为亲铁、亲硫元素组合, 与野外地质调查中发现的方铅矿化、闪锌矿化、黄铜矿化蚀变相一致。综合分析可知, 与该矿床关系比较密切的元素为Au、As、Pb、Zn、Cu等, 最为密切的是Au、As, 因此将Au、As作为本次研究的最佳指示元素。经综合分析, 本次以Au、As、Pb、Zn、Cu土壤地球化学异常组合来圈定靶区, 进行隐伏矿体定位预测。

| 表2 八瓢达冲金矿区土壤元素相关系数矩阵 |

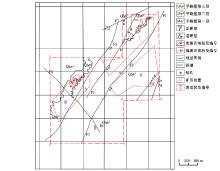

各元素异常均以衬度(测量值与元素异常下限的比值)表示, 元素分带界限值如表3所示, 圈定的综合异常如图3所示。

| 表3 八瓢达冲金矿区土壤元素化探平面等值线分带 |

按照土壤地球化学找矿信息的综合叠加情况和异常浓集程度, 在工作区内圈定了找矿异常靶区3处。从图3可以看出, 异常靶区总体呈北东向展布, 异常总体叠加明显, 形态较为规则。异常靶区主要位于平略组一段和二段的接触带, 整体走向与区内构造线、接触带展布方向一致。

Ⅰ 号异常靶区内, Au与As、Cu、Pb在空间上具有良好的叠合性, 分布于矿区北部F1和F2断层之间, 出露地层为平略组一段和二段, 规模较大。Au异常呈北东向分布, 浓度分带现象明显, 见明显浓集中心, 各异常点值较高, 连续性亦较好; As与Au异常叠合程度高, 亦见较明显浓集中心; Cu、Pb以单个元素异常呈零星分布。Au最高峰值为610× 10-9, 是全区最强的金异常; Cu最高峰值为68.9× 10-6; As最高峰值为601.7× 10-6。

Ⅱ 号异常靶区位于矿区东部, 出露地层为平略组第一段条带状砂质板岩, F2、F3断层呈北东向通过该区, 具有较好的成矿构造, 断层破碎带中未见明显蚀变现象。Au异常带分布于本区, 由一系列小异常呈串珠状北东向展布在F2和F3断裂带之间, 异常大多为单点高值所引起, 规模较小, 强度较弱; As、Cu、Pb、Zn异常零星分布, 与Au套合关系较差。综合分析本区具有一定的找矿前景。

Ⅲ 号异常靶区位于矿区西部, 主要出露平略组第二段和少量第一段地层, F5和F6断层呈十字交汇于本区, 断层破碎带蚀变显著。本区Au异常带走向北东, 主要由一个位于F5和F6断层交汇处、F5断层北西侧的较大异常组成, 异常强度高, 各异常点值较高, 连续性亦较好。异常带内Au与As、Zn异常叠合良好。

对工作区土壤地球化学异常的验证主要采取槽探和钻探两种方式。样品测试结果表明, 钻孔、探槽样品的分析数据与化探异常相互吻合, 化探异常的强度与钻孔、探槽样品的含量呈正相关, 且矿(化)体赋存部位、展布方向、规模与化探异常吻合性很好, 异常可直接用来圈定含矿蚀变带的大致存在范围, 化探工作在该区取得了很好的找矿效果。

1) 在Ⅰ 号异常区内, 经工程布置发现了M1~M7含金石英脉矿体。通过ZK10-15、ZK9-15、PD2坑道630和660中段四个工程揭露M1石英脉, 走向与化探异常带基本一致, 倾向320° , 倾角25° , 厚度0.19~0.40 m, 平均厚度0.40 m, Au含量3.21× 10-6~29.00× 10-6, 平均含量11.33× 10-6, 在该脉中圈定了Ⅱ 号矿体; 通过布设控制工程TC101、TC102、TC103、TC6、TC105、BT4、TC106、TC107、TC108、TC109、LD2、LD1、TC110、TC111、TC112、ZK9-5、ZK9-15、ZK10-5、ZK10-15, 揭露出了M4石英脉, 倾向305° ~350° , 倾角5° ~40° , 厚度0.03~0.80 m, 平均0.33 m, 该脉金含量0.06× 10-6~40.40× 10-6, 平均4.94× 10-6。根据样品分析结果及工程控制间距圈定了Ⅰ 号矿体, 所以可以认为Ⅰ 号异常区是由金矿化所引起的矿致异常, 是矿区重点找矿靶区(图4)。

2) 在矿区西部Ⅲ 号异常区, 经工程验证, 发现M11、M12、M13等多条含金石英脉体。由LD6、TC2、TC113、TC114、LD3、LD5、TC115、TC116、TC118、TC119、TC120、ZK22-0、ZK23-0共15个控制工程揭露了石英脉M13, 金含量1.70× 10-6~6.88× 10-6, 平均3.80× 10-6, 在该脉中圈定了Ⅲ 号矿体, 异常高值点与金矿点吻合良好。综上认为, 该异常区为矿区另一重点找矿部位(图4)。

综上所述, 土壤地球化学测量方法在黔东八瓢达冲金矿区找矿评价中非常有效, 是一种勘查发现能力较强的找矿方法, 具有高效、快速、低成本的勘查特点。

1) 在土壤覆盖比较严重的黔东低山丘陵地区, 应用土壤地球化学方法可以快速缩小找矿靶区, 为地质找矿提供较直接、可靠的信息。

2) Au、As、Pb、Zn、Cu, 尤其是Au、As综合异常强的地区是寻找八瓢金矿的有利地段; 此外化探方法需要与地质、磁法、电法有机结合, 找矿效果会更理想。

3) 根据异常查证成果及地质钻探效果, 可进一步开展深部找矿评价工作。下一步可在对多条钻孔资料分析的基础上开展岩石原生晕分带研究工作, 以了解元素的垂向分带现象及本区元素成矿规律。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|