作者简介: 李世杰(1991-),男,地球探测与信息技术专业硕士研究生。

在煤田开采的过程中,煤层厚度和构造等因素往往制约着煤矿的生产效率,在开采前对于这些因素的探测对于实际生产具有十分重要的指导意义。结合实际地质情况,建立对应的正演模型,在射线追踪的理论基础上,分别研究了煤层厚度、断层、陷落柱因素下,煤层地震勘探上的反射机制与响应特征。结果表明:煤层厚度在时间域可识别厚度为1/4 λ;断层、陷落柱在地震记录存在典型断面波、绕射波特征。煤层地震响应的研究为实际勘探的反演解释提供参考,为后期的煤炭开采提供了理论依据与实际指导。

In the process of coal mining, coal thickness and structural factors often restrict the production efficiency of coal mine. Before mining, the detection of these factors has important guiding significance for practical production. Combined with the actual geological conditions, the authors established a forward model. Based on the ray tracing theory, the authors studied factors such as coal thickness, fault and collapse column in the coal seismic exploration of reflection mechanism and response characteristics. The results show that, for the thickness of coal seam in the time domain, the thickness of 1/4 lambda can be identified, and that fault and collapse column in the seismic record is a typical section of wave, with characteristics of diffraction. The seismic response of the coal seam provides a reference for practical exploration of the inversion explanation and also provide a theoretical basis and practical guidance for the coal mining in the late stage.

波的传播在地球物理学的各个领域中都占有重要的作用, 地震射线追踪法发展的现在已经被广泛得应用到地震勘探的各个领域。射线追踪方法不仅在生产实际中地震波正演模拟及偏移成像应用广泛, 而且对于研究地震波理论具有重要意义。

射线追踪法作为一种有效快速波场近似计算方法, 国内外许多专家学者对射线追踪法的研究做了大量的工作。徐昇等人给出适用于叠前数据速度分析和叠前深度偏移的快速射线追踪方法──微变网格法[1]。徐果明等人给出了十分复杂的地质结构中应用块状结构方法建模并用迭代追踪法进行射线追踪的计算实例[2]。张钋等人在收集国内外资料介绍了这一领域近十年的进展[3]。张建中等人提出了最短路径射线追踪法, 对该方法做出改进[4]。王辉等人随后提出三维空间反射波射线追踪法[5]。此次基于射线追踪法, 结合实际山西某矿区的地质资料, 研究不同煤厚的煤层 、煤层中的构造、煤层的顶底板岩性对于地震的响应及影响因素。

射线追踪法是假定已知地下介质结构模型和相应物理参数, 研究地震波在地下各介质中的传播规律, 计算在地面或地下各观测点所观测到的数值地震记录的一种地震模拟方法[6]。射线追踪法又称渐近法, 它把地震波动理论简化为射线理论, 只考虑到射线经过的局部区域。射线追踪方法理论基础是在一种高频近似的情况下, 地震波传播波场中的主能量沿着射线轨迹传播, 利用程函方程计算射线的旅行时, 求解传播方程计算地震波振幅[7]。

射线追踪法是将震源出发的地震波离散成若干段的射线, 对各段射线的轨迹和走时累加, 得出地下介质中射线分布和地面上的时距曲线。在波长比较短, 介质速度变化不太大的情况下, 波的传播公式为

式中:n为折射率; w为波阵面(波前), 它的解是空间坐标函数, 具有很简单的形式

式中C为常量。式(2)表示了三维空间曲面簇, 每一时刻波阵面的法线为射线, 波的旅行时可以由射线路线积分获得。波阵面的形状与介质速度有关, 在非均匀介质中, 如果已知边界和速度分布, 求出波前方程的解析解或数值解或把非均匀介质近似为若干个薄层, 每个薄层视为线性变化求出其走时, 最后得到射线在非均匀介质的分布和走时[8]。

非均匀介质中, 介质速度分布和大小对射线追踪法模拟效果至关重要。此次结合淮南某煤田的实际矿区地质资料, 模拟非均匀介质中的煤层的地震响应, 模拟效果更加真实可靠。表1给出了模型参数。

| 表1 模型参数 |

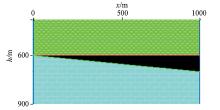

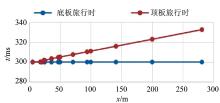

煤层厚度大于调谐厚度时, 煤层厚度可通过煤层顶底板反射波的双程旅行时差来估算煤层厚度; 当煤层厚度小于调谐厚度时, 在视觉上已不能分辨煤层厚度, 不能利用旅行时差来估计煤层厚度, 且当煤层厚度减小时视厚度趋于一定值, 此时煤层厚度与复合反射波的振幅具有一定的对应关系[9]。对于一个楔形模型如图1, 煤层倾角为2.86° , 利用频率为60 Hz的雷克子波以自激自收方式激发, 得到煤层顶底界面反射波旅行时曲线如图2。

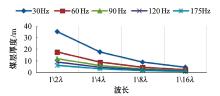

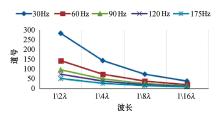

楔形模型调谐厚度为8.75 m, 对于厚煤层, 反射波旅行时差与煤层厚度成正比例关系, 即可通过视觉分辨出煤层厚度, 从而利用旅行时差来估算煤层厚度。但当煤层厚度小于调谐厚度时, 在地震剖面不能分辨煤层厚度, 不能利用旅行时差来估计煤层厚度, 且当煤层厚度减小时视厚度趋于一定值。为了进一步讨论地震波形分辨程度, 研究厚度分别为1/2λ 、1/4λ 、1/8λ 、1/16λ 时在不同频率情况下的时间相应特性[10]。

在频率分别为30、60、90、120、175 Hz情况下, 由图3、图4可以看出:波形的分辨率随着子波频率的增加而提高, 且在在1/4λ 处(调谐厚度)分辨率达到最好; 当厚度大于调谐厚度时, 视厚度与真实厚度呈线性关系; 通过波形仍不能区分小厚度煤层; 波形前面有一段只出现顶界面的反射。

煤层厚度对地震波的影响主要表现在薄煤层上, 对于厚煤层可通过顶底板的反射波时差来估算煤层厚度, 而对于薄煤层, 以1/4波长处的调谐厚度为界, 其在时间域内不可分辨。

断层是岩层或岩体顺破裂面发生明显位移的构造, 断层在煤层中破坏了煤层的连续性和完整性, 对煤矿生产造成了很大的影响。描述断层空间形态特征的断层要素主要包括断层面、断层带、断盘和位移。根据断层两盘的相对位移可分为正断层和逆断层。通过模拟不同断层的地震响应, 分析其响应特征的特点。

模拟不同倾角断层的地震响应, 结果见图5。在水平地层的条件下, 断面两侧具有不同岩性的地层(煤层与顶板底板)直接接触时, 断层面成为一个明显的反射界面, 产生断面反射波; 随着断层倾角的增大, 相同测线范围内追踪到的断面波减少, 断面波的出现位置向断面下倾方向偏移, 并可与两盘反射波相交涉, 在干涉点处同相轴表现为错断, 断面波同相轴的形态与断面的实际产状有一定联系, 对断面产状判断预测有一定帮助。地震波在传播过程中遇到断层棱点, 断层棱点会形成一个新的点震源, 产生明显的绕射波。随着断层倾角的增大, 同一接收点上, 不同断层在断点产生的绕射波在地震记录可以逐渐区分。放大图5e局部, 可见绕射波同相轴在极小点位置指示断点位置, 绕射波极小点与反射波相切。

模拟断层不同落差下的地震响应, 断层主要表现为同相轴错断、扭曲以及断面反射波的出现(图6)。图6圆圈处为断层, 横线部分为断面波。落差在1 m以下的断层断面波微弱, 地震记录上没有明显显示; 落差2 m以上的断层断面波开始出现并逐渐增强, 同时与上升盘的反射波出现干涉并逐渐增强; 落差5 m以上的断层开始出现空白带, 随着断层落差的加大空白带逐渐扩大, 同时反射波同相轴开始中断错开并愈发明显。断面波的出现位置向断面下倾方向偏移, 断面波的同相轴形态可以一定程度上反映断面的真实产状, 即确定断层面的倾角。

目前煤田已经揭露的岩溶陷落柱的资料, 其平面形状主要有椭圆形、似圆形、长条形和不规则形等, 直径大小不等, 一般是几十米至百米以上, 最大可达300~400 m, 长短轴之比一般为4:1~2:1[11]。按规模大小分类可分为三种陷落柱(表2)。图7是分别模拟大型、中型、小型陷落柱的地震响应。地震波到达第二个地层界面的交点处会产生复杂的绕射波, 既有正常绕射波又有延迟绕射波。

| 表2 陷落柱分类 |

在柱面附近, 在断陷点处产生的绕射射线沿柱面滑行, 当这种滑行达到一定程度时, 绕射射线脱离柱面进入陷落柱内。由于柱内为低速物质充填, 绕射射线进入低速介质后, 立即产生一个时间延迟, 即产生延迟绕射波如图圆圈处。柱面是陷落柱内不同岩性的分界面, 但只有强反射界面的断陷点才能观察到绕射波, 正常绕射波的顶点为断陷点。绕射波与对应层位的反射波有相位差, 也可以此判断断陷点位置。

通过对模型使用射线追踪, 发现陷落柱柱面产生的反射波只有小部分能为地表接收, 很难进入陷落柱内, 且射线数目有限, 难以形成可观的连续的反射波。陷落柱的延迟绕射波是陷落柱的特征波, 陷落柱本身特点决定了直接观测陷落柱柱面反射波是困难的, 但延迟绕射波可成为识别陷落柱的重要标志。

1)对煤层厚度地震响应的时间分析, 当在时间域内不能分辨煤层厚度时, 需要振幅等其他属性来区分煤厚。通过提高地震子波的频率等可以提高对煤层薄层的识别能力。

2)对煤层断层地震响应的时间分析, 同相轴的错断、扭曲、分叉等是识别断层断点的主要标志, 其表现形式同断层的断距有关, 断距小到一定程度时, 同相轴的错断量很小表现为扭曲形式。断层面的强反射会产生断面反射波, 向断面下倾方向偏移。

3)煤层陷落柱的地震响应分析发现陷落柱会使同相轴发生中断并产生绕射波, 这些绕射波是在断陷点和陷落壁产生, 陷落柱产生的延迟绕射波可成为陷落柱识别的标志。

无论煤层厚度、含断层或陷落柱煤层, 都可以通过射线追踪法正演模拟得到地震响应特征, 并以此来判断煤层整体的厚度、煤层中断层的断距、倾角、陷落柱中的绕射波以及煤层的顶底板岩性, 为实际应用提供参考。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|