作者简介: 叶俊麟(1989-),男,助理工程师,成都理工大学地球物理学专业毕业,现从事地球物理勘探及科研工作。E-mail:316047666@qq.com

在新疆戈壁地区年降雨量少,水分蒸发量大,地表长期处于干燥状态,易形成干燥薄层干质第四系堆积。物探大功率激电勘探需要较高电流,在干燥的地表处埋设电极接地电阻往往较大,给供电造成较大困难。为有效解决此类问题,实现大功率激电勘探的可行性,同时兼顾提高生产效率,在参考借鉴前人研究成果以及生产经验的基础上,总结并付诸应用了改善干燥薄层松散地表地区接地电阻的方法技术,即采用湿土掩埋多孔片状电极。该方法的应用,不仅解决了该类型地区电极供电问题,同时极大提高了生产效率,野外勘探数据质量也大幅提高,取得了较好的应用效果。

In gobi region of Xinjiang, annual rainfall is rare, water evaporation is strong, surface is dry, and hence it is easy to form a thin layer of dry Quaternary matter accumulation. High-power induced polarization geophysical prospecting requires a higher current, and electrode grounding resistance is often buried in a dry surface and is often quite large, which causes great difficulty in power supply. To effectively solve this problem and achieve the feasibility of high-power IP exploration, the authors took into account the increase of production efficiency, consulted the results of previous studies as well as production experience and, on such a basis, summed up and implemented a method for improving grounding resistivity in the dry thin-layer loose surface area, i.e., the use of wet soil buried porous sheet electrodes. The application of this method not only solves the problem of electrode power supply in such a region but also improves the efficiency of production. In addition, field exploration data quality is significantly improved and good effects can be achieved.

在新疆戈壁滩地区大功率激电野外工作中, 常常因为戈壁地区年降雨量小, 蒸发量高, 地表干燥, 致使采用传统铁质或者钢质棒状电极垂直打入地表无法良好地对地供电; 同时, 笔者所在工作区域由于常年大风, 部分地表松散堆积层较薄, 厚度在20~70 cm之间, 如果采用传统铁或者钢质电极垂直打入土中, 电极入土深度过浅, 会造成电流常在2 A左右或者更低, 使接收机在AB极中间段附近采集到的第一次电位差过小, 导致测量数据不太稳定。传统改善接地电阻的方法有增大电极直径、采用多根电极组成电极组、埋锡纸等。采用增大电极直径、增大电极长度的方法, 在覆盖层厚地段可以在一定程度上降低接地电阻, 但改善效果不太明显, 同时也增大了电极布置所用器材重量, 给布置电极带来一些困难, 严重影响工作效率; 测区第四系覆盖物粘质土壤较少, 薄状锡纸很容易在埋设过程中损坏, 且锡纸价格较高, 又是易损耗品, 部分工作地区很难买到。针对上述问题, 采用多孔片状电极替代原有棒状钢质重型电极取得了成功, 在增大电流同时, 也减轻了工作量, 生产效率得到明显提高。

本次工作区位于新疆戈壁沙漠地区, 地表往往是沙漠、裸露岩石、薄覆覆盖层、干沙河床。工区主要以火成岩为主, 部分裸露地表, 多数为薄层覆盖, 高阻岩性, 标本测量值在3 000~10 000 Ω · m。地形起伏相对不大, 高差约60 m。由于常年季节性洪水冲击, 工作区沟壑纵横, 车辆进入较为困难。在稍微平坦的洪水河床地带, 植被较为茂盛, 多以骆驼刺、红柳为主。考虑到安全、生活方便、水源地等因素, 工作区离生活安置区距离约18 km, 每天勘探工作通过一条前人开辟的简易公路进入。

由于工区沟壑纵横, 布置电极多以人力徒步开展, 所以增加电极直径、长度、数量的同时也增加了布置电极时随身携带的负荷, 在工作人员数量固定的情况下, 无法快速有效地布置好电极; 同时, 多数设计供电电极布置点点位及其周围覆盖层较薄, 电极无法有效打入, 偶尔可以打入基岩裂缝, 由于电极过长, 收工时也很难将电极拔出, 回收电极用时较长, 在戈壁无人区收工过晚安全隐患也较大, 因此, 采用传统方式布置供电电极或改善接地电阻, 很难

达到大功率勘探的功率要求, 也影响工作效率, 急需一种新途径、新方法来改善接地电阻。

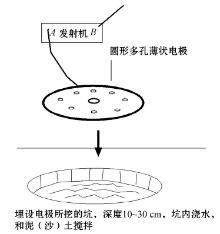

本次勘探所用电极为圆形多孔片状电极, 材质为纯铝片, 直径40 cm, 厚度1 mm, 中间有许多小型圆孔, 供电导线连接在电极边缘(图1)。

具体做法:

1)在供电电极设计位置(或附近)寻找一片土层相对较厚处, 在地上挖出深度为10~30 cm、直径为45~50 cm的小圆坑(直径比电极直径略大), 在坑内浇灌盐水(2.5 kg左右), 使得坑底部以及坑周围泥土变得湿润。

2)水在坑内积蓄, 用挖土工具在坑底反复搅拌, 让坑底泥土变成稀泥状, 同时也可以让盐水更深地渗入地下。

3)水平放入连着导线的片状电极, 再回填部分挖出的土壤。

4)往坑里浇入2.5 kg盐水, 搅拌, 使得电极上层泥土也成稀泥状, 并让稀泥通过电极中间小孔往下灌入, 防止因为电极下层水分往下渗干之后在电极与泥土之间形成空气隔膜, 使电极与泥土不耦合接触。

5)将所有挖出土回填, 轻微踩实。

供电电极A、B均完成上述步骤之后, 发射机处人员便可以用万用表测试回路电阻以确定接地电阻是否良好, 并且选择合适的电压、假负载电阻大小。

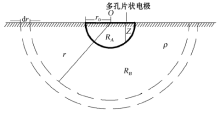

为便于计算讨论, 假设地表水平, 地层地质体电性参数单一且各项同性, 多孔片状电极半径为r0, 电极中间小孔面积忽略不计。由于电流线主要由地表往地下传播, 电极属于薄状体, 在地表处, 电流侧向传播能力较小, 所以电极埋深深度可以忽略不计。为方便计算, 由上述假设, 接地电阻可以分为三部分(图2):第一部分为金属电极, 电阻记为R0, 金属电极电阻率非常小, 可认为R0→ 0; 第二部分为以r0为半径, 在电极下部半球体构成的电阻, 记为RA; 第三部分为以r0为半径的半球体以外电阻, 记为RB。实际接地电阻R=R0+RA+RB=RA+RB。

根据微积分知识及电阻计算公式, 可得:

若对Z进行积分, 可得

其中:D为片状电极面积, x为横坐标, y为纵坐标, ρ 为地下介质电阻率。

同理, 用微积分知识可知dRB=ρ

棒状电极接地电阻公式推导相对复杂繁琐, 现直接给出可以用于直接计算的公式:

本工区在前期测量中, 采用棒状钢质电极, 后期在同一地方采用片状电极。棒状电极长度为1 m, 打入土中长度最大为0.7 m, 电极半径0.015 m; 片状电极半径为0.2 m。为方便统一比较、讨论, 假设地层综合电阻率值为60 Ω · m, 则由片状电极接地电阻计算公式得R=95.5 Ω , 由棒状电极电阻率计算公式得R=61.9 Ω 。

通过使用本次工区实际采用的棒状电极和片状电极参数来计算接地电阻理论值, 发现两者相差不大, 基本可以等效。但是在实际测量中, 片状电极电流效果往往好于棒状电极。

给棒状电极浇水时, 由于重力作用, 能够被明显浸染变湿的土壤主要集中在棒状电极下部, 电极上部即使打入土中, 周围泥土也是干燥的, 同时由于浇水过程水流冲击作用, 会使得电极与电极周围泥(沙)土冲击成空气隔膜, 测量初期, 这些地方可由盐水或者泥浆填充, 测量后期, 由于电极发热, 导致水分蒸干, 在电极与泥土中形成空隙, 开始不耦合, 电流变化下降明显, 测量更加不稳定。

片状电极埋设时, 盐水主要使坑的底部变得湿润, 盐水由坑底往下渗入也具有一定深度, 通过片状电极中的小孔, 上下土层能够很好地连接起来, 同时电极在上层回填土的重力作用下与湿润泥(沙)土始终保持高度耦合状态, 埋藏于地下一定深度的湿土也不易因电极变热等原因而快速失去水分, 电流不会在短时间内快速变化, 测量值比较稳定。

多孔片状电极法经山东省鲁南地质工程勘察院物探技术人员于新疆梧桐沟、黑山峡矿区应用, 得到了良好的测量效果。

工作时, 供电电极分为A极B极, AB极距1 500 m, A极B极由两组施工人员同时布置。每个极配备铝质多孔片状电极4个(自带连接线), 两个10 kg水桶(装满盐水), 洛阳铲一把, 对讲机两个, GPS一个。在每个供电设计点处挖好4个电极坑, 坑与坑之间间隔50 cm以上, 每个电极做好相应处理, 然后让电极并联起来。电极初步埋好后, 通知发射机处人员测量综合回路电阻, 如果电阻大小适宜, 发射机处人员通知电极埋设人员可以返回, 进行下一步中梯测量。电缆线阻10 Ω , 综合接地电阻为80~150 Ω 之间。供电电流最小4.2 A, 最大6.5 A。

在梧桐沟地区进行了多孔片状电极与棒状电极布设效果对比, 由表1看出, 片状电极优势明显, 能够在增大电流的同时, 节约工作时间, 提高生产效率。

| 表1 多孔片状电极与棒状电极布置效果对比 |

由公式R=RA+RB=

在采用等比激电测深时, 由于MN∶ AB保持一个固定值, 较小供电电流也可获得较高MN测量电位差, 普通棒状电极锤击砸入地表也可获得理想的电流, 多孔片状电极法相对于直接锤击棒状电极工序上相对复杂, 故认为在测深时不宜使用片状电极来改善接地电阻。

提出多孔片状电极法的目的在于解决干旱地表覆盖层较薄地区大功率激电供电问题。由前面讨论公式并通过假设地层电阻率为固定ρ 计算并比较得知, 直径在30~40 cm的多孔片状电极, 其理论接地电阻可以相当于一根棒状电极, 甚至效果略差。但在干旱沙土状地表中, 由于浇水过程中水的冲击作用, 会导致电极周围泥土与电极形成空气隔膜, 使得电极与围岩泥土的耦合性大大降低, 产生实际接地电阻较大; 而在不需要浇水且土质较好地区, 棒状电极垂直打入, 不再与周围泥土产生空气隔膜, 电极始终与泥土高度耦合, 这时, 多孔状片状电极就不具备优势。因此, 多孔片状电极并不普遍适用于各种地形地貌, 而仅在干旱地表覆盖层较薄等地区能表现出其优势。

在参考前人的研究成果和实践经验的基础上, 结合进一步实践研究, 总结出了掩埋多孔片状电极法。该方法在干旱薄层松散覆盖层地区布置电极效果明显, 能够在提高工作效率同时, 有效提高供电电流, 增大测量电位差, 提高数据采集质量。

该方法的优点是电极轻便易携带、购买及制作成本低、重复使用性高、电极与大地高度耦合; 缺点是耗水量大、在厚层黏土湿润地区布极优势不如棒状电极, 偶尔会破坏一定面积植被。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|