作者简介: 蒋金明(1967-),男,高级工程师,长期从事地质矿产勘查工作。E-mail:jiang_jinming@126.com

江西仙姑台铜多金属矿位于九瑞矿集区,是近年整装勘查区中发现的斑岩—矽卡岩—热液充填型铜多金属矿床。本文在系统分析其成矿地质背景、控矿条件、找矿标志、土壤地球化学及地球物理等特征的基础上,归纳并提取了矿床的找矿信息。根据前二者基本可以圈定找矿区段,再结合1∶1万土壤异常、1∶1万高精度磁测上延50 m磁异常、激电探测视极化率与视电阻率异常,以及EH-4连续电导率剖面测量异常等多元信息,便能较为有效地确定隐伏矿体的大致分布位置。依此建立了仙姑台铜多金属矿床的综合勘查模型,对该区寻找此类矿床有着十分重要的意义。

The Xiangutai copper polymetallic deposit is located in the Jiujiang-Ruichang ore concentration area, Jiangxi Province. It is a porphyry-skarn-hydrothermal filling type copper polymetallic deposit found in the integrated exploration area in recent years. Analyzing systematically the ore-forming geological background, ore-controlling conditions, prospecting indicators, and soil geochemical and geophysical characteristics, this paper induces the deposit prospecting information. The prospecting region can be delineated by the ore-forming geological background and ore-controlling conditions, and the general distribution of concealed orebodies can be more effectively delineated coupled with multiple anomalies based on 1∶10 000 soil survey, 1∶10 000 high-precision magnetic survey (upward continuation to 50 m),IP detection of apparent chargeability and the apparent resistivity, and EH-4 continuous conductivity profile measurements. Therefore, it is very important to establish a comprehensive prospecting model in the search for such deposits in the study area.

仙姑台铜多金属矿紧靠九瑞矿集区铜岭商代采矿遗址南侧, 属隐伏— 半隐伏矿床, 矿体主要赋矿部位为侵入于奥陶系与志留系地层接触面间的燕山期花岗闪长斑岩内及其接触带附近。矿区地表矿化信息并不很明显, 但最近的大比例尺物化探勘测成果表明, 区内存在套合较好的物化探异常, 且已有两个综合异常被本次勘查证实为矿致异常, 从而首次在九瑞地区奥陶系、志留系地层界面及其附近发现铜的工业矿体[1, 2, 3, 4, 5, 6], 为本区找矿提供了新的信息。面对区内未来隐伏矿床找矿难度日趋加大的情况, 如何在九瑞地区不断取得新的找矿突破, 将迫使我们运用多种行之有效的技术方法与手段。为此, 笔者试图对矿区的地质、物探、化探等信息进行综合分析, 进而构建勘查模型, 以促进区内找矿效果的进一步提高。

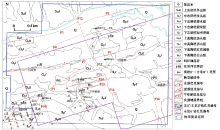

矿区大地构造位置位于扬子地块北缘的下扬子坳陷带、九江坳陷的次级构造界首— 大桥背斜之中西段, 其南北分别与江南褶皱造山带、大别山隆起毗邻, 东与安庆、庐江、贵池及铜陵矿带遥相对应, 地处长江中下游断块拗陷的构造转折部位[5, 7, 8]。区内出露地层为震旦系— 三叠系, 其中赋矿地层有泥盆系、石炭系、二叠系和三叠系, 而以石炭系最为重要。矿床受构造控制明显, 且矿体多产于中酸性岩浆岩小侵入体内及其接触带附近[5]。区内褶皱和断裂构造均较发育, 褶皱总体轴向呈北东向, 断裂以北东东向断裂最为发育, 次为北西— 北北西及北北东向。北西向构造(主要为深断裂)与北东、北东东向褶皱和断裂交织成菱形格局, 控制着一系列中酸性岩浆岩的侵入, 形成若干矿田[9, 10]。矿区周边也分布有数处大、中型铜矿, 如北侧有东雷湾铜矿, 南东侧有武山铜矿, 西北侧有邓家山、丰山洞铜矿。可见区内成矿地质条件异常优越, 铜等金属资源异常丰富, 且铜多金属矿床仅与燕山期岩浆岩有关[3, 9]。仙姑台矿区地表仅出露奥陶系与志留系地层, 前者主要岩性为灰岩、白云质灰岩、少量白云岩等, 后者主要为砂岩、粉砂岩、泥岩、页岩等。中酸性侵入体主要为燕山期花岗闪长斑岩、斜长细晶岩, 以前者占绝对优势。矿区构造形态以奥陶系地层为核部、志留系地层为两翼的宽缓背斜为主, 背斜轴向为北东东向, 且北西向及北东东向断层较为发育, 并显示有多次活动的迹象。

仙姑台铜多金属矿按矿化类型可分为斑岩型、矽卡岩型及热液充填型三种, 均为隐伏矿体, 主成矿元素以铜为主, 共(伴)生钼、金等, 各类矿体特征如下:

斑岩型矿体为矿区的主要工业矿体, 资源量占85%以上。矿体赋存于沿北东向F1断裂侵位的花岗闪长斑岩体内, 呈不规则的透镜状、似层状产出, 产状较缓, 矿体形态、分布范围严格受花岗闪长斑岩体控制。按其产状可分为8条矿体, 其中规模最大的Cu3矿体倾角一般在30° ~ 46° 之间, 平均为38° 。矿体走向上延伸大于400 m, 沿倾向方向延伸120~500 m, 矿体铅直厚度平均为11.93 m, 铜平均含量为0.49%。斑岩型矿体主要金属矿物以黄铜矿、黄铁矿、辉钼矿为主, 次为斑铜矿、辉铜矿、赤铁矿、磁铁矿; 非金属矿物以长石、石英为主, 次为黑云母、绢云母、绿泥石、绿帘石、高岭土、方解石、叶腊石等。矿石主要呈细脉状、浸染状构造, 极少呈块状构造。围岩蚀变强烈, 由斑岩体中心向外发育有钾长石+黑云母化+硅化→ 绿泥石化+绿帘石化→ 黄铁绢云岩化→ 高岭土化。

矽卡岩型矿体资源量占10%, 主要赋存于花岗闪长斑岩体与奥陶系碳酸盐岩接触带的矽卡岩内, 矿体呈不规则的透镜状、似层状产出, 产状较缓, 埋藏深度较大, 矿体形态、分布范围和矽卡岩形态、分布相吻合。该类型矿体主要产于矿区西侧戏子洞及上湾矿区, 本矿区主要见于24线ZK24-7、ZK24-13, Cu含量0.23%~1.6%, 铅直厚度为1.0~2.01 m。金属矿物以黄铜矿、黄铁矿为主, 次为斑铜矿、辉铜矿、辉钼矿、赤铁矿、磁铁矿; 非金属矿物为榴子石、透辉石、透闪石、绿泥石、绿帘石、石英、方解石、绢云母、方解石等。矿石构造以浸染状和细脉— 网脉状为主, 团块状构造和角砾状构造次之。

热液充填型矿体规模较小(资源量占矿区5%以下), 埋藏深度变化大, 空间上连续性较差, 多呈透镜状产出于花岗闪长斑岩接触带附近的志留系殿背组泥质粉砂岩石英脉中。此矿体Cu平均含量 0.35%~0.41%, Mo平均含量为0.036%, 金属矿物主要为黄铜矿、辉钼矿、辉银矿、黄铁矿, 次为方铅矿、闪锌矿等。主要非金属矿物为石英、长石等。矿石构造以细脉— 网脉状为主, 次为角砾状。围岩蚀变主要为角岩化、硅化。

矿区出露的地层主要为奥陶系与志留系(图1), 前者岩性主要为碳酸盐岩, 后者则为碎屑岩, 显然这两套地层之间存在一个岩性差异较大的界面, 易形成构造软弱带, 引发层滑断裂, 从而为成矿物质的运移与沉淀提供有利的通道与空间。除此之外, 此类界面往往可以构成地球化学障, 导致在热液中原来稳定迁移的含矿物质的迁移能力下降, 逐渐形成金属矿物而沉淀下来。仙姑台铜多金属矿恰好多赋存于这两套地层间的界面及附近, 由此可见, 上述地层对本区铜多金属矿的控制作用较为明显。

区域上, 由北西一北北西和北东向两组断裂交切构成的菱形网格构造之结点, 控制了中深部成矿岩体、矿田(床)的分布, 为区域内大家所公认的控岩控矿构造(导矿构造), 矿区矿体亦处于这两组断层交汇处及附近(图1)。奥陶系与志留系间的北东向层滑断裂带F1经历了压扭(平面上左错)、张扭等多次活动, 所形成的裂隙带及层间滑动碎裂空间便成为花岗闪长斑岩侵入的通道, 也是岩浆期后含矿热液运移、循环的通道和矿质沉淀的理想场所(容矿构造)。事实上钻孔控制的矿体, 其厚度、品位与含矿母岩的裂隙发育程度呈正相关, 矿体产状与花岗闪长斑岩、层滑断裂带近乎一致, 从而显现出构造对成矿控制的迹象。综上所述, 构造对矿体的控制作用也是显而易见的。

矿区绝大多数矿体直接赋存于花岗闪长斑岩内, 仅少数矿体产于其接触带附近的矽卡岩或角岩化的碎裂砂页岩内, 从而显示出矿体与花岗闪长斑岩形影不离的空间关系。岩体对矿体这种控制作用可能源于:① 周边地层金属元素丰度值不高, 岩体为成矿直接提供了物质来源。矿区成矿岩体微量元素分析结果显示, 其主成矿元素铜或铅、锌、金、银含量明显偏高[11], 预示矿体与岩体存在“ 血缘” 关系。② 岩浆活动为岩体提供了必需的热液和动力, 使成矿物容易活化并发生运移, 从而在其接触带附近有利部位形成矿化以及硅化、矽卡岩化等蚀变。

矿区奥陶系地层岩性主要是碳酸盐岩, 众所周知, 此类岩石富含氧化钙和氧化镁, 化学性质极活跃, 很容易与矿液发生交代反应, 且受构造活动影响后难免发生破碎, 从而有利于成矿; 泥盆系地层中页岩等孔隙度低的岩石尽管不易容矿, 但可以起到阻挡含矿溶液无序扩散而富集成矿的屏蔽作用。综上所述, 矿区碳酸盐岩与碎屑岩(尤其是泥岩、页岩)等岩性的有机组合, 较为有效地控制了矿体的形成。

找矿模型又称找矿模式、矿床勘查模型, 是指研究已有矿床的发现史和矿床赋存的地质、地球化学、地球物理等基本要素和找矿过程中具特殊意义的地质、物探、化探、遥感信息而提出的找矿综合标志和程序设想[13]。它可由经验勘查模型(描述性模型)、地质— 地球物理勘查模型、地质— 地球化学勘查模型、综合勘查模型等组成[14, 15, 16]。笔者试图综合分析控矿地质条件、大比例尺的地球化学与地球物理测量、找矿标志等多元信息, 较为全面地反映和总结出该类矿床的综合勘查模型。

3.1.1 含矿岩体地球化学特征

主量元素显示, 含矿岩体含有较高含量的SiO2(平均为67.34%)、Al2O3(平均为15.67%)、全碱K2O+Na2O(平均为7.20%)和中等MgO(平均为1.53%), 在w(SiO2)— w(K2O)图解表现为高钾钙碱性岩。A/CNK值为0.83~0.99, 平均0.90; A/NK值为1.35~1.81, 平均1.60, 表明岩石是准铝质的。

微量元素显示含矿岩体含有较高的Sr(平均为578× 10-6), 中等至高的w(Sr)/w(Y)比值(平均为39.91), 并具有相对较高的相容元素含量 (V平均73.98× 10-6, Cr平均28.5× 10-6; Co平均8.75× 10-6; Ni平均9.79× 10-6), 同时亏损高场强元素如Nb、Ti; 稀土元素分馏明显, 表现为轻稀土明显富集, 重稀土亏损, w(LREE)/w(HREE)=7.87~16.72, 低Y(平均13.73× 10-6), 低Yb(平均1.35), w(Eu)/w(Eu* )=0.80~0.86, Eu亏损极弱, 无明显负异常, 反映岩浆可能有壳幔源物质混入, 岩体形成于还原环境。

以上表明, 宝山花岗闪长斑岩与武山、城门山成矿花岗闪长斑岩类似, 具有埃达克质岩石的地球化学特征[12, 17], 有利于形成铜多金属矿床。同时, 该岩体主要造矿元素Au、Cu、Mo含量远高于维氏平均值, 为富集成矿奠定了物质基础。

3.1.2 1∶ 1万土壤地球化学测量勘查模型

仙姑台矿区1∶ 1万土壤地球化学测量范围约17.34 km2, 共采样品4 935件, 对其分析成果数据进行分布式检验, 求取元素平均值、标准离差等地球化学参数, 以平均值加2倍标准离差值四舍五入取整法求取异常下限值(表1)。

由表1可知, 样品中亲铜成矿元素Cu、Pb、Zn、As、Sb、Au 、Ag、Mo的标准差、变化系数均较大, 表明土壤中的亲铜成矿元素的富集强度和富集能力比较大。据各元素的变化系数推断矿区成矿元素的富集能力从大到小排序为:Ag> Hg> Cu> Au> As> Mo> Sb> Pb> Zn> Bi, 其次为Mo、Sb、Pb、Zn, 亲氧元素Bi富集强度和富集能力最差。

| 表1 仙姑台矿区1∶ 1万土壤测量中各元素地球化学特征值 |

| 图2 仙姑台矿区土壤地球化学测量各单元素异常(据李永明等[18]修改) |

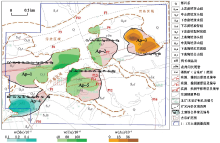

从图2可以看出, 测区元素异常组合比较齐全, 元素套叠较好, 异常形态偏复杂, 异常强度相对偏小, 部分异常仅有二级分带。异常浓集中心的元素组合为Cu、Mo、Au、Ag、As、Sb、Hg, 其中Mo、Bi等高温元素为内环异常元素, As、Sb、Hg等低温元素则明显为外围元素, 分带相对清晰, 预示矿体上部未遭受剥蚀或剥蚀程度不大。本次勘查工作中, 在宝山、铜山两处异常范围内钻孔均打到了铜工业矿体, 宝山异常区内见矿效果最好(图1中红色实心钻孔即为见矿孔)。

| 图3 仙姑台矿区土壤地球化学综合异常(据李永明等[18]修改) |

矿区共圈出5个土壤综合异常(图3), 异常总体呈北东走向的不规则椭圆状展布, 由南西至北东, 主异常元素分别为Mo、Cu、Au, 异常分带清晰, 暗示成矿时含矿流体自南西向北东运移, 从而形成以Cu、Mo为主的多金属矿床。其中Ap4、Ap5经钻探验证为矿致异常, 其特征如下:

Ap4异常位于老屋宝山— 戴家一带, 异常面积为0.84 km2, 呈不规则椭圆状, 西侧未圈闭, 异常元素组合为Mo-Cu-Au-Bi-Zn-Ag-Pb-As-Hg, 其中Mo三级浓度分带明显, Cu、Au、Ag、Sb、As、Hg具二级浓度分带分布(图3)。Mo异常面积0.48 km2, 衬度值 5.32、变异系数1.89、矿化系数670、平均异常强度 10.63× 10-6、异常规模2.53、峰值201× 10-6; Cu异常面积0.45 km2, 衬度值1.64、变异系数1.14、矿化系数38.65、平均异常强度65.54× 10-6、异常规模 0.74、峰值773× 10-6。Mo、Cu等具衬度大、浓度高、规模大、矿化系数与变异系数大等特征, 成矿特征明显。

Ap5异常位于铜岭— 下冲陈家, 异常面积约 0.98 km2(图3)。该异常西侧未圈闭, 异常元素组合为Cu-Au-Mo-Bi-Sb-Zn-Ag-Pb-As-Hg, 其中Cu、Ag、Zn、As三级浓度分带明显, Au、Bi、Sb、Pb、Hg具二级浓度分带。Cu异常面积0.55 km2, 衬度值3.35、变异系数3.36、矿化系数222、平均异常强度134.16× 10-6、异常规模1.84、峰值4 439.12× 10-6; Au、As峰值分别为187× 10-9、4 721× 10-6。Cu、Au、As等具较大异常强度、异常规模及矿化系数, 成矿特征显著。

为了验证1∶ 1土壤异常及缩小找矿范围, 本次勘查在土壤综合异常分布区进行了1∶ 1万高精度磁测、电法及EH4等地球物理测量(范围见图1)。采集岩石物性参数见表2, 不同岩石物性差异较为显著。

| 表2 仙姑台矿区岩石磁性和电性参数统计 |

3.2.1 1∶ 1万高精度磁测

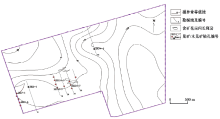

从高精度磁测异常的总体形态来看, 测区内的浅部异常较多, 并且很难找到其中的分布规律和对其进行异常划分, 为了压制浅部异常, 突出深部异常, 对磁异常进行了2次延拓:向上延拓20 m和50 m。向上延拓后的结果发现, 越向上延拓, 磁异常西高东低的现象越明显, 这可能体现出该地区深部磁性体的分布规律。向上延拓50 m的磁异常还显示, 含矿花岗闪长斑岩及铜多金属矿体上部处于正负磁异常界线附近, 且多位于磁异常Δ T值0~2.5 nT之间(图4)。

3.2.2 1∶ 1万激电测量勘查模型

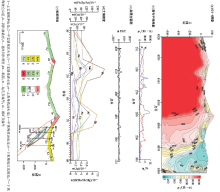

激电中梯测量在本区一共完成剖面14条, 总长度34 km, 物理点1 570个。在测区中西部发现有大范围的高极化异常, 北东侧的背景场区极化率十分平稳, 极化率均在1%左右, 这是无矿化或弱矿化的表现; 测区西侧和南侧的大面积极化异常区应该是一个可以划分为多个子异常的高极化异常群, 其中每个异常中心的极值差距较大, 最大可达约20%, 是地质中应引起重视的地段; 而电阻率则表现为大致以奥陶系灰岩、志留系砂岩为界的北部高南部低的特征。铜多金属矿所在区域极化率一般在3%~4%左右, 相应的电阻率一般在300~800 Ω · m左右, 表现为中低阻、中高极化率的物理特性(图5)。

3.2.3 EH-4连续电导率剖面测量

通过EH-4连续电导率剖面测量对上述异常地区进行垂向解剖, 推断隐伏花岗闪长斑岩体及可能存在的矿体的空间分布, 再施工深部工程验证。本次施工的7号线4个钻孔所见成果, 较好地解释了EH-4的异常形态。

将剖面上的岩性、矿化等地质信息与相应的物性资料进行对比分析, 可以得出以下认识:对于电阻率高于2 000 Ω · m的高阻区, 划分其为奥陶系灰岩白云岩地层; 对于电阻率低于600 Ω · m的低阻区, 划分为志留系的砂岩页岩地层; 电阻率在800~1 500 Ω · m 的中阻区, 同时具有一定的激电极化率异常或附近有岩体出露的地方, 可以初步划分为花岗闪长斑岩体。划分斑岩的过程总结为:在低阻中的高阻、高阻中的低阻, 以及接触带中的扭曲变形部位可划分为花岗闪长斑岩区。矿化区段则处于低阻与中低阻过渡区间(300~800 Ω · m)。

3.2.4 综合剖面勘查模型

从图6不难发现, 土壤地球化学异常在剖面上呈似“ M” 状, 两侧异常组分及异常强度存在较大差距, 表明两侧异常可能由不同成矿期次所形成。左侧显示中高温元素Mo、Zn等异常强度大及范围宽, 主成矿元素Cu、Mo等比右侧强度大、范围更宽, EH-4异常中低阻与高阻过渡扭曲变形区域浅而窄, 推断矿体可能多遭剥蚀; 右侧异常形态显示矿体上部低温的外围元素Sb、As异常强度大及范围宽, 主成矿元素Cu、Au、Mo等其次, 而内环元素Bi异常不明显, 显示未遭剥蚀的隐伏矿体异常特征, 相对应的高精度磁异常位于正负异常偏正值的过渡区间, 激电异常相应表现为相对偏高极化率及偏低的电阻率, 相应的EH-4异常则处于低阻与高阻过渡扭曲变形区域, 推测由深部矿体所引起的异常。7线钻孔见矿情况证实, 右侧综合异常果然为矿体所致(图6)。

1) 地层标志:仙姑台铜多金属矿主要赋存于沿奥陶系与志留系界面之间侵位的花岗闪长斑岩、界面下部奥陶系碳酸盐岩所形成的矽卡岩、界面上部志留系砂页岩中, 表明九瑞地区除泥盆系、石炭系、二叠系和三叠系等地层赋矿外, 在奥陶系与志留系地层中也可能找到铜工业矿体。

2) 岩体标志:矿体主要赋存在燕山期花岗闪长斑岩体内部及其接触带附近的矽卡岩中。无岩体或离岩体太远则无矿, 与矿有关的岩体具有高钾钙碱性与埃达克质岩石特点, 且兼有主成矿元素含量较高的特性, 如矿区宝山岩体, 这与区域上成矿岩体特征类似[11, 12]。

3) 构造标志:深部工程进一步揭露, 北东(东)向F1断裂与北西向断裂的交汇处及其附近成矿较有利, 这和区域上北西与北东(东)向断层相交所形成的菱形构造结点为成矿有利部位相吻合, F1断裂在花岗闪长斑岩与矽卡岩中派生的裂隙带则是铜多金属矿的主要容矿场所。

4) 地球化学标志:具规模较大、元素峰值高的主成矿元素Cu、Mo等1∶ 1万土壤组合异常, 并伴有较高强度、较大范围的低温元素As、Sb土壤异常的区段可为找矿的首选地段。

5) 地球物理标志:矿体主要分布于上延50 m的磁正负异常偏正值的过渡区间内, EH-4则显示其位于低阻与高阻过渡扭曲变形区域内, 且处于激电异常相对偏高极化率及偏低的电阻率过渡区域。

6) 围岩蚀变标志:强烈硅化、矽卡岩化、钾长石化是矿区寻找铜多金属矿的间接标志。

1) 仙姑台铜多金属矿赋存于奥陶系与志留系地层之间的燕山期花岗闪长斑岩内及其接触带附近, 表现有斑岩型、矽卡岩型及砂页岩热液型等似“ 三位一体” 的特征, 并在上述地层中也可能发现铜工业矿体, 从而拓宽了找矿视野。

2) 综合勘查模型显示, 土壤地球化学测量能够有效地反映主成矿元素分布、异常组分与套合、异常分带甚至矿(化)体的范围等; 高精度磁异常尽管受地表人文(如铁路、电力与通讯管线等)影响不能很明显地反映含矿岩体与矿体的迹象, 但上延50 m后, 矿体分布范围绝大多数处于正负磁异常偏正值的过渡区间内; EH-4低阻与高阻过渡扭曲变形区域则大致为矿体分布范围; 激电异常相应表现为矿体所在部位具相对偏高极化率及偏低的电阻率。由此可见, 涵盖地质、物化探等多元信息的综合勘查模型对矿体定位具有重要的指示意义。

3) 仙姑台矿区找矿地质标志相对明显, 北东(东)向F1断裂与北西向断裂的交汇处及其附近构造裂隙为矿区重要的容矿构造, 矿体及附近常具有较强的硅化、矽卡岩化、钾化、褐铁矿化等蚀变。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|