作者简介: 王进寿(1972-),男,高级工程师,在读博士。主要从事区域成矿地质背景研究工作。E-mail:wjsgeo@sina.com

北祁连构造带1∶5万水系沉积物测量元素Ag、As、Au、Ba、Bi、Co、Cr、Cu、Fe、Hg、Mo、Mn、Ni、Pb、Sn、Sb、Ti、W、Zn,其异常特征在不同地质时代随构造环境的演化而变化,与放射性同位素地球化学一样,水系沉积物元素自身在本质上包含了时间和构造背景的双重属性。通过衬值法对不同时代地层中的49 303个大数据样本元素含量原始数据进行处理,结合用以探讨地层元素地球化学特征的R型聚类分析进行分组研究。结果表明:北祁连造山带中Co、Cr、Ni的水系沉积物元素异常响应于古元古代之后造山带的裂解构造环境;Au、Bi 和部分Cu异常与奥陶纪大洋的俯冲—闭合阶段构造环境对应;Pb、Zn异常可能是奥陶—志留纪北祁连弧盆体系中局部洋底火山活动中的热液喷流形成;泥盆系Hg、Sb异常尚无区域上合理的构造环境来解释;Mo含量于石炭系出现峰值,说明北祁连造山带周边处于强烈抬升剥蚀;W、Sn异常反映了奥陶纪、志留纪俯冲碰撞的构造背景。这种水系沉积物测量元素异常特征与构造带构造演化阶段同步响应的规律性表明,水系沉积物测量中幔源元素的相容(不相容)特性可很好地判别单一旋回造山带的构造环境,采用大数据样本将勘查地球化学理论拓展应用于大地构造学研究是可行的。

Elements anomalies, such as Ag, As, Au, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sn, Sb, Ti, W, Zn, from 1∶50 000 stream sediment survey, North Qilian tectonic belt, vary with the tectonic evolution in different geological epochs , the elements themselves are endowed with dual properties of time and tectonic setting. According to the contrast value method, element content data of 49 303 samples from different strata were processed in combination with stratigraphic geochemical R cluster grouping. The results show that Co, Cr, Ni anomalies are in response to Paleoproterozoic post-orogenic cracking, Au, Bi and part of Cu anomalies are in response to Ordovician oceanic subduction-closing stages, Pb, Zn anomalies probably corresponded to local volcanic activity in the ocean floor in Ordovician-Silurian period. Devonian Hg, Sb anomalies have no reasonable regional tectonic interpretation, and the phenomenon of Mo element content in the Carboniferous peak indicates strong uplift and erosion on the periphery of North Qilian orogenic belt. W, Sn element anomalies reflect subduction and collision setting in Ordovician and Silurian. The regularity of the stream sediment anomalies' response to tectonic evolution suggests that the compatible ( incompatible ) features of mantle-derived elements from stream sediment survey can better distinguish tectonic environments, and the combinational geochemical approach from a large data sample and tectonic study is feasible.

1∶ 5万水系沉积物测量是区域地球化探扫面中一种成熟的方法

在造山带的开合演化过程中, 有相应的地球化学作用过程响应[7], 而地球化学过程同样可以反映构造作用

笔者在1∶ 5万造山带水系沉积物测量研究中, 将沉积岩中的地球化学模式也作为原生分散模式[16], 采用研究区49 303件样品, 数据样本密度达3~4个/km2, 选择Ag、As、Au、Ba、Bi、Co、Cr、Cu、Fe、Hg、Mo、Mn、Ni、Pb、Sn、Sb、Ti、W、Zn作为分析元素, 旨在以其地球化学异常特征随地质时代变迁的规律探讨北祁连造山带构造演化的完整面貌。这是一种将水系沉积物测量地球化学大数据样本应用于基础地质研究中, 使地球化学与大地构造环境相结合的尝试, 藉此起到抛砖引玉的作用。

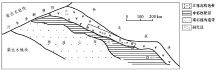

北祁连构造带位于青海和甘肃两省交界中段(图1), 挟持于塔里木地块、华北地块和中祁连— 柴达木地块之间, 呈NW向延伸, 经历了大洋扩张和俯冲, 是一个具有典型的沟— 弧— 盆体系早古生代造山带

研究区地层系统属华北地层大区秦祁昆地层区祁连— 北秦岭地层分区之北祁连地层小区[25], 出露地层均呈NW— SE向展布, 不同时代地层多以平行区域构造线方向的断层相隔, 呈断块彼此镶嵌。由于各地层单元所处大地构造环境各不相同, 反映在岩性组合、建造类型及沉积相方面均有显著差异(表1)。

| 表1 研究区沉积建造类型及构造环境特征 |

北祁连构造带中的蛇绿岩主要分布在托莱、玉石沟、川刺沟、边麻沟、清水沟、百经寺、达坂山、冷龙岭等地区。大多数学者经过多年的研究认为

研究区面积达15 120 km2, 地质复杂, 不同地质体中样品测试数据的背景差别较大, 为了揭示区内各元素的地球化学特征和分布、分配规律, 室内数据处理是以水系沉积物样品分析原始数据为基础, 对原始数据进行了网格化数据整合、离群数据检查等预处理。

对研究区21种元素的原始数据进行正态分布计算, 各元素离散度较大, 呈明显的左偏峰或右偏峰分布。

对研究区内36个1∶ 5万图幅中的原始数据根据不同的地质背景进行衬值化处理, 统一计算所有衬值原始数据的异常下限值, 以便消除不同地质体之间的背景值差异, 力求数据信息更切近于地质事实。

根据区内地形陡缓系数, 在Mapgis6.7空间分析下的缓冲区分析中, 对水系沉积物的迁移程度进行缓冲, 提高水系沉积物样品与对应地质体的吻合程度。

以研究区水系沉积物测量中19种元素的含量平均值作为丰度估计值, 与青海省、祁连成矿带丰度值相比较(表2)。

| 表2 研究区、青海省及祁连成矿带各元素丰度值统计 |

从表2可知:① 与全省相比, 区内As、Au、Ba、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Fe、Sb、Zn、Ti、Hg、Ni等含量偏高, 而Ag、Pb、Sn、W等相对偏低, Bi和全省接近; ② 与地球化学景观相似的整个祁连造山带相比, 本区As、Au、Ba、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Pb、Zn、Ni等含量偏高, 而Ag、Bi、Fe、Sb、Sn、W、Ti、Hg等偏低, 其中Ba、Co、Cr、Cu、Ni的丰度明显高于全省。

在数学统计中, 剔除离群值后的一组高密度数据群, 其均值逼近于样本群体的理论值。将区内衬值数据集以常规迭代剔除法计算得到背景数据集, 进而求得其均值作为背景含量值。区内各地层单元中元素背景特征值见表3。

| 表3 不同时代地层元素背景特征值 |

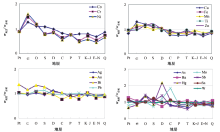

统计各地层单元汇水域19种元素的平均值, 在进行R型聚类分析后, 分成4个元素组合:Cr、Co、Ni, Cu、Zn、Fe、Ti、Mn, Au、Ag、Pb、Bi及As、Sb、Hg、W、Sn、Mo、Ba。按不同时代地层中各元素均值与全域各元素均值之比做蛛网图(图2), 以全域元素均值为基准, 分析各地层中不同元素相对富集离散特征。

由表3、图2可以看出, 各元素在不同时期的地层、岩性中富集、贫化, 具有如下特征和规律:与克拉克值相比, 全域Mo、Sn、W在地层中的丰度值明显较低; Au、Ag、Pb、Ti、Zn接近克拉克值; 其余10个元素丰度值显著较高, 尤其是As、Cr、Ni、Sb数倍于克拉克值, 形成强烈的元素地球化学异常。

除Mo在石炭系中出现元素异常峰值, Hg、Sb于泥盆系反映有元素异常外, 其余元素相对丰度曲线在泥盆系之后甚为低缓, 元素异常反映构造活动处于平静期。

志留系相对富集元素为Bi、Cu、Pb、Sb、Sn、Ti、Zn; 奥陶系相对富集Au、Bi、Cu、Ni、Ti; 寒武系相对富集Co、Cr、Cu、Mn、Ni, 其中Cr富集系数较大; 古元古界相对富集Ba、Bi、Sn。

根据不同时代地层中的元素含量统计分析, 研究区各元素含量随地质时代的变化趋势为:Fe、Ti、Cr、Ni、Cu等的变化趋势基本一致, 随着地层由老到新, 元素含量呈递减趋势, 含量在古元古界— 志留系地层中表现较高, 峰值出现于寒武系, 白垩系以后元素表现出了较大的差异, Fe、Cr、Ni、Cu出现小峰值, 而Ti表现为低值。Au、Mn、Ba、Ag、Pb、Co等峰值均出现在古元古界, 古元古界地层之后随着地层由老到新, 含量呈下降趋势, 且曲线走势低缓, 无明显的变化波动。Mo在石炭系出现峰值, 在其余地层中含量较低; Bi、Sn、W、Sb、Zn、As等在全区各地层中含量变化不大, 曲线走势平稳, 无明显的波动特征。Hg在区内含量变化比较大, 在奥陶系、泥盆系、侏罗系地层中均出现峰值, 最大值出现在泥盆系中, 最小值分布在古元古界地层中。

对微量元素的地球化学研究表明, 微量元素定量模型可用来研究岩浆岩的演化过程, 亦可以其含量分配特征划分岩石类型或确定岩体产出的大地构造部位[13]。北祁连造山带是原特提斯阶段加里东运动的产物[34], 在单一旋回造山过程的不同时段、构造环境中, 幔源、壳源元素以其本体固有的相容、不相容特性存在于不同类型的岩石中, 从而可以很好地区分造山带不同的构造环境。

在初始地球化学模式中, 超基性— 基性岩本身具有亲铁元素和亲铜元素的高含量, 它反映岩性自身的特点[16]。相容元素Co、Cr、Ni作为幔源或硅镁质地壳的组成元素, 表达了超基性— 基性岩浆作用的信息[24], 通常分布于区域性拉张的构造环境之中, 随地幔岩的出现而分布。北祁连构造带区Co、Cr、Ni形成高背景的元素异常, 在元素比值蛛网图中, 3个元素在古元古代— 奥陶纪时期有着同步的曲线变化趋势, 在寒武纪时达到高峰, 表明北祁连构造带在古元古代之后发生裂解构造事件, 寒武纪为裂张最盛时, 之后洋壳的拉张活动很有可能进入萎缩阶段而转入另一种性质的构造环境中。

北祁连构造带水系沉积物中相容元素Cu、Au、Bi在下古生界地层中形成相对较强的地球化学异常, 但Cu与Au、Bi异常曲线随寒武— 志留纪不同时代变化而稍显差异, Cu正异常峰值出现在寒武系, 随后正异常略下降, 在奥陶系至志留系仍保持着较高的正异常; 而Bi除在古元古界结晶基底富含[35]之外, 其和Au的高含量均出现于奥陶系。邓军[36]对夹皮沟金矿构造地球化学进行了系统研究, 结果表明, 中生代太平洋板块向华北板块俯冲、碰撞, 激发了幔源和壳源岩浆的发生, 形成区域性Cu、Au、Bi地球化学异常。在祁漫塔格早古生代岛弧环境地层中, 出现相同的元素富集构造地球化学特征[37]。赵元艺等[38]认为班公湖— 怒江缝合带Bi矿化带的成因与俯冲、碰撞的环境有关, 这些研究均表明在俯冲、碰撞构造背景下的构造带中, 具有形成Cu、Au、Bi水系沉积物的元素异常特征。北祁连构造带于奥陶纪经历了大洋的俯冲— 闭合阶段[11], 研究区Au、Bi 和部分Cu的水系沉积物元素异常与该构造阶段出现同步的响应关系。但如前述, 北祁连于寒武纪为裂张最盛时, 因此, 在裂谷发育至洋壳形成过程中, 大量蛇绿岩组分中的超基性— 基性岩所含的Cu即为本区形成Cu异常的主要贡献者。研究区中酸性侵入岩中Cu含量低于克拉克值也证实了这一认识。

自寒武纪至泥盆纪, 研究区Pb、Zn异常有着相同的变化趋势; 从寒武纪后开始元素含量增高, 奥陶纪即已具有较强的正异常, 并于志留纪达曲线顶峰。据该时期区域内已出现岛弧的地质特征判断, Pb、Zn异常可能是与奥陶— 志留纪弧盆体系中局部的洋底火山活动中的热液喷流有关。

与大多数元素异常在志留纪之后相对平静不同, Hg和Sb背景值于泥盆纪有一峰值, 尤其是Hg经历了一次陡然升高的“ 富汞事件” 。目前研究认为, 北祁连构造带于早泥盆纪时已形成巨厚的磨拉石建造[11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19], 晚泥盆世处于强烈挤压之后转向伸展垮塌时期[39], Hg、Sb异常可能是造山带伸展垮塌时强烈的壳内断裂活动所致, 虽然这两个元素在泥盆系中丰度值较高, 但区域上并没有汇聚成矿的事实。因此, Hg、Sb富集的构造环境及动力学背景尚需更深入的探究。

在北祁连整个地质发展过程中, Mo含量先在志留系地层中出现降低, 之后开始缓慢增高, 泥盆系中已形成正值异常, 石炭系中元素异常达到顶峰。Mo作为中等相容元素, 它的出现通常意味着其所处的构造带有着中酸性岩浆的侵入活动, 但本区尚没有发现任何自泥盆纪以来的岩浆活动记录, 这至少说明石炭纪时北祁连构造带周边处于强烈抬升剥蚀阶段, 致使此前形成的含Mo花岗岩遭受风化剥蚀, Mo迁移沉积于石炭系地层中。

北祁连构造带中的W、Sn异常与壳源重熔改造型花岗岩、花岗闪长岩有着密切的联系[35], 该构造带中花岗岩形成于洋壳在奥陶纪、志留纪俯冲碰撞的构造背景下, W、Sn异常为岩浆侵入时中高温热液迁移活动的记录, 其和地块间俯冲碰撞的构造事件之间有着一致的响应。

对北祁连造山带中水系沉积物Ag、As、Au、Ba、Bi、Co、Cr、Cu、Fe、Hg、Mo、Mn、Ni、Pb、Sn、Sb、Ti、W、Zn特征进行研究, 将具有时间属性的各元素通过衬值法处理得到每组元素随地质时代演化的地球化学异常特征变化规律。通过对该规律与北祁连造山带各构造演化阶段的对比, 结果显示:Co、Cr、Ni异常响应于古元古代之后至寒武纪的大陆裂解构造活动; Au、Bi和部分Cu异常对奥陶纪— 志留纪北祁连构造带俯冲碰撞闭合构造阶段有很好的对应; Pb、Zn异常可能与奥陶— 志留纪弧盆体系中局部的洋底火山活动热液喷流有关; Hg、Sb异常反映的是北祁连构造带晚泥盆世强烈挤压之后的伸展垮塌地球动力学背景; Mo异常对应的构造环境尚不明, 需在今后工作中重视此方面的研究; W、Sn异常与俯冲碰撞环境下的壳源重熔改造型花岗岩、花岗闪长岩有着密切的联系。水系沉积物测量元素异常特征变化与构造带构造演化具有同步的规律。

基于上述事实, 认为水系沉积物元素异常与造山带重大构造事件之间有着同步的响应关系, 采用水系沉积物元素异常研究造山带构造演化是一种可行的新方法。

致谢:笔者在成文过程中得到了中国地质大学(武汉)郑有业教授的悉心指点, 青海省地质调查院教授级高级工程师王秉璋给予了很大的帮助, 另与本院教授级高级工程师祁生胜、中国地质调查局武汉地质调查中心柯贤忠博士进行了有益的讨论, 在此一并表示感谢!

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|