作者简介: 朱威(1987-),男,河南新县人,硕士研究生毕业,主要从事地球物理电法勘探研究工作。

基于MAPGIS K9平台开发的立体填图图示系统,用综合地球物理解释推断剖面构建了江西九瑞(九江瑞昌)矿集区三维地质模型,并通过矿集区的2个不同目标层位的查证钻孔,验证了该三维模型的精确程度。在该三维地质模型基础上分析了九瑞矿集区深部地层、岩体、构造等地质情况,为探索九瑞地区深部矿产资源远景区提供更为直观的信息。

In this paper,a 3-D geological model for the Jiujiang-Ruichang ore concentration area was constructed by using a series of integrated geophysical interpretation profiles based on the stereoscopic geological mapping graphic system developed by MAPGIS K9 platform,and the accuracy of this 3-D model was proved through drilling verification in two different target zones of the srea.The results achieved provide more intuitive information for understanding the deep geological structure of the area and exploring the deep mineral resources prospective areas in the Jiujiang-Ruichang ore concentration area.

立体地质填图和深部地质调查工作在国外早已开展, 在20世纪60年代, 前苏联便开展了立体地质填图的研究工作; 加拿大等国家应用综合地球物理勘查进行深部地质调查及立体地质填图, 也已取得很好的成果[1, 2]。

在我国的油气和煤炭勘查中, 采用物探方法与钻探相结合的勘查模式获得深部立体地质构造, 已是较成熟的常规地质工作方法。为提高我国资源的保障能力, 加强深部找矿, 开辟第二找矿空间, 笔者就地质大调查项目“ 长江中下游重点成矿带综合地球物理立体地质填图示范” 中取得的九瑞矿集区三维地质模型, 研究分析区内的地层、岩浆岩、构造等地质情况。

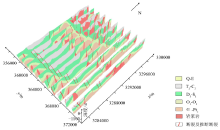

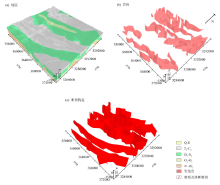

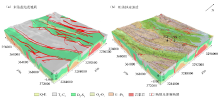

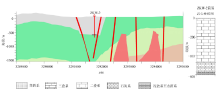

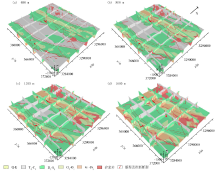

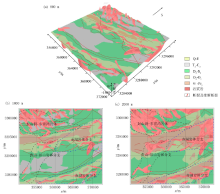

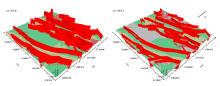

九瑞矿集区三维地质模型的构建, 是以综合地球物理资料(重力、磁法、电法、地震、测井)解释推断的23条地质模型剖面为约束剖面(图1只展示其中的11条), 在基于MAPGIS K9平台的“ 综合地球物理立体地质填图三维图示系统” 下, 采用人机交互建模方式构建矿集区三维地质模型图。构建的主要过程:首先, 将约束剖面通过矢量化方式转换成系统需要的剖面数据格式并导入到该系统中(图1); 其次, 按照剖面模型中同一属性体的边界分布特征, 通过分析该属性体在矿集区内的展布方式, 并结合相邻剖面上该属性体边界的分布来构建属性体的边界面; 再次, 利用属性面作为属性体边界面构建成属性体(图2); 最后, 将矿集区内多个属性体, 按照地质空间分布规律进行融合, 构成矿集区立体地质填图单元的三维结构[3](图3a), 并可以加盖地表地质(图3b)。

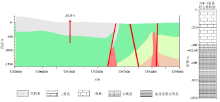

为验证基于综合地球物理解释推断剖面构建的矿集区三维地质模型能否作为地质分析的基础, 在矿集区实施了两个查证钻孔(ZKW-1和ZKW-2)。ZKW-1孔钻深度1001.65 m, 其主要查证目标为三叠系— 石炭系地层填图单元底界面和矿集区找矿标志层— — 五通组地层的埋深[4, 5, 6, 7]; ZKW-2钻孔深度600.20 m, 主要查证目标为三叠系— 石炭系地层填图单元底界面和推测的一个规模较小的岩浆岩脉。

ZKW-1岩芯揭露的第四系地层厚度8.83 m, 三叠系— 石炭系地层填图单元底界面(五通组地层顶界面)埋深452.68 m, 钻孔终孔地层为志留系中统罗惹坪组下段地层; ZKW-2布设在该处推测岩脉的北侧接触带附近, 但在施工中遇到地下溶洞, 从而将钻孔向北侧偏移后再次施工, 导致未钻遇岩浆岩, 钻孔揭露第四系地层厚度10.07 m, 三叠系— 石炭系地层填图单元底界面(五通组地层顶界面)埋深569.07 m, 钻孔终孔地层为志留系上统纱帽组地层, 钻孔未见岩浆岩脉, 但该钻孔在孔深154.69~178.07 m处见到蚀变现象(大理岩化)及破碎带, 从而也可判断该孔附近有岩浆活动迹象, 但未能明确该岩脉规模。

从验证结果(图4和图5)看, ZKW-1处综合地球物理填绘的三维地质模型中三叠系— 石炭系地层填图单元底界面海拔为-430 m, 钻孔处地表海拔高度为40 m, 因此该界面在钻孔深度中应为470 m, 与钻孔揭露界面埋深(452.68 m)误差较小(近20 m); ZKW-2处综合地球物理填绘的立体地质结构中三叠系— 石炭系地层填图单元底界面海拔为-520 m, 钻孔处地表海拔高度为20 m, 因此该界面在钻孔深度中应为540 m, 与钻孔揭露界面埋深(569.07 m)误差较小(近30 m)。由此认为:立体地质填图结果中三叠系— 石炭系地层底界面埋深较为准确, 可以以该三维地质模型为基础来分析区内地质情况。

矿集区内地层填图单元主要有三叠系— 石炭系灰岩地层、泥盆系— 志留系砂页岩地层、奥陶系地层以及寒武系及以下地层等[8, 9, 10, 11]。

从三维地质模型不同深度地层分布(图6)可见, 区内地层分布受自北向南的向— 背— 向— 背— 向斜褶皱构造控制, 三叠系— 石炭系灰岩地层主要分布于矿集区内三个向斜中, 底界面埋深在矿集区西部和武山东南部较深, 约1 200 m, 在武山西南部较浅, 约400~600 m, 整体上呈近南北向隆起; 泥盆系— 志留系砂页岩地层在深度40 m以下除背斜核部外均有分布, 但结合地表地质图, 泥盆系地层只在向斜中分布, 奥陶系地层及寒武系及以下地层在矿集区内均有分布, 埋深随褶皱起伏。

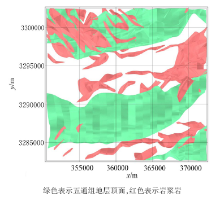

从五通组地层及岩浆岩分布(图7)与五通组地层深度等值线(图8)分析, 区内典型的重要赋矿层五通组均分布于矿集区复向斜内, 受黄金— 宝山— 太平山— 宋家湾NW向断裂和拗陷影响, 五通组地层随褶皱被该断裂错动, 且顶界面埋深可达1 200 m; 在宋家湾— 黄桥复向斜内, 五通组呈东西走向, 西部埋深较大, 可达1 600 m, 中部宋家湾— 黄桥一带埋深较浅, 深度在400~600 m, 黄桥以东埋深较大, 可达1 200 m, 表现出不太明显的中央浅、两侧深的特征, 此外在该处还存在北部浅、南部深的赋存特征[12, 13]; 在邓家山— 通江岭复向斜内, 五通组地层埋深表现为西部深、东部浅的东西向分布特征, 南北向上主体上与褶皱分布一样, 即为复向斜内中央浅、两侧深的特征, 东雷湾以西地区五通组地层已被岩浆岩侵位, 仅有部分残余, 东雷湾— 通江岭段复向斜中两侧向斜内埋深约1 000 m, 中央隆起区五通组地层埋深约800 m, 通江岭以东五通组地层分布较为完整, 且埋深较浅, 约600~800 m。

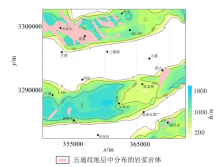

依据推断的九瑞矿集区三维地质结构模型, 推测矿集区内存在2个中间岩浆房, 分别是封山洞— 东雷湾和赤湖的“ 中间岩浆房” (或大岩体)。区内地表出露岩体的岩浆源, 主要来自这两个中间部岩浆房。而从区域物探资料分析, 宝山、高峰山、大屋边和宋家湾等地出露的岩浆岩体可能为矿集区外南侧青山— 彭山岩浆岩体的侧向分支。

基于以上分析, 对九瑞矿集区内岩浆岩体划分了四个区域(图9), 其中矿集区西北部岩浆岩均属于封山洞— 东雷湾主岩体及其分支, 矿集区东部岩浆岩均属于赤湖主岩体及其分支, 矿集区西南部岩浆岩属于青山— 彭山主岩体分支, 矿集区南部受构造控制的条带状岩脉应为赤湖主岩体的另一个分支。

封山洞— 东雷湾岩体:在上侵过程中岩浆岩受NW向构造影响, 形成了一系列长轴呈NW向的浅部岩体, 但封山洞— 东雷湾岩体为长轴呈EW向的岩基, 向东有侵位于通江岭的岩枝, 和受断裂控制并侵位于沿十八罗汉山北山脚至黄岭的岩脉; 该岩体深部熔融范围较大, 侧向分支少且主要侵位于灰岩地层, 是矿集区内的主要成矿岩体[14, 15, 16]。

赤湖岩体:中心位于矿集区东北边部, 平面呈近圆形。在矿集区内, 围绕赤湖岩体呈发散状分布了一系列的岩脉, 沿逆时针方向自北向南依次为赤湖— 黄岭岩脉、赤湖— 大桥岩脉、赤湖— 丁家山岩脉。其中赤湖— 黄岭岩脉形态较简单, 主要受EW向构造控制, 沿背斜核部北侧向西侵位。赤湖— 大桥岩脉为赤湖岩体向西偏南延伸的主岩脉, 规模较大, 且向西再次分散为多个岩枝, 其中武山岩体即为该岩脉向南西方向延伸的一个主要岩枝; 另外还有拱山、延伸至岭背的岩枝等[17]。赤湖— 丁家山岩脉为赤湖主岩体向东南方向的延伸, 是在矿集区内涉及到鄢家塘地区的次一级分支以及瑞昌市— 何家村背斜中沿构造分布的岩脉。鄢家塘分支距离主岩体较近, 围岩成矿条件较好, 是区内有利的成矿区。瑞昌市— 何家村岩脉主要受背斜中滑脱断层控制, 以薄岩墙形式产出, 且围岩以志留系砂页岩为主, 成矿前景较差。

青山— 彭山岩体:主要位于矿集区南侧, 主体呈NW走向, 在高峰山— 宝山一带, 有NE向侧向侵入[18]。但该侧向侵入的深度较大且存在多个分支, 其中一支延伸至宝山, 受构造和褶皱影响形成了宝山岩体; 另一支受层间滑脱带影响向东延伸形成了宋家湾岩株。

矿集区内构造分为褶皱构造和断裂构造, 褶皱构造主要有4处, 自北向南分别为:

(1)东雷湾— 通江岭复向斜:由2个次级向斜和1个次级背斜复合而成, 呈近东西走向, 两翼产状不对称, 北缓、南陡。该向斜西至湖北丰山洞, 东至通江岭, 并倾没于赤湖平原。

(2)铜岭— 老屋蔡复背斜:由1个主背斜和其南翼褶皱强度较小的次背斜夹1个褶皱强度较小的次向斜组成, 其西段出测区至界首, 东至老屋蔡入赤湖[19]。背斜呈长条状, 轴线近东西, 东、西两端倾伏, 西部受北西向走滑断裂构造影响产生错动; 核部地层产状较缓, 两翼产状不对称, 北陡南缓。

(3)高峰山— 黄桥复向斜:规模较大, 向西延出测区, 东没于赤湖平原, 由2个次级向斜和1个次级背斜复合而成, 呈近东西走向, 两翼产状不对称, 北翼倾角约70° , 沿走向在中部隆起。

(4)郎君山— 丁家山背斜:轴向北东, 两翼产状不对称, 两端出测区, 东南部受断裂构造影响存在一个断陷, 顶部被古近系沉积地层覆盖。

断裂构造主要分布有2组近乎垂直的构造, 一组为沿褶皱走向的NEE向构造, 一组是NNW走向构造。

NEE构造主要为砂岩地层和灰岩地层的层间滑脱构造[20], 另外根据地球物理资料的解释推断, 矿集区内还存在一些控制岩脉的隐伏构造(如赤湖— 黄岭、拱山北出露岩浆岩体处向赤湖方向延伸的构造等)(图10)。

NNW向构造主要是走滑断层, 其中最大的一条分布于邓家山— 宝山— 太平山一线, 其次为集兴— 白杨的NW向走滑断层[21]。

(1)依据填绘的九瑞矿集区三维地质结构图, 认为九瑞矿集区深部岩浆岩的分布特征为:在丰山洞— 东雷湾和赤湖地区深部, 分别分布1处中间岩浆房(或大岩浆岩体), 西北部的小型岩体均为丰山洞— 东雷湾岩体的分枝, 该地区的成矿与其有关; 东部的小型岩体(包括武山岩体)均为赤湖岩体的分枝, 也与该地区的成矿密切相关。矿集区地层的分布主要受褶皱构造的控制, 区内主要找矿标志地层五通组主要分布于向斜构造内。区内主要分布NEE向张性顺层滑脱断裂和NW-NNW向的扭压性走滑断裂等两组断裂构造, 其中NEE向顺层滑脱断裂构造主要控制了该地区小型岩浆岩体的空间分布和产状。

(2)矿集区内岩浆岩分布较广, 断裂构造发育程度较高, 均使得地球物理异常复杂化, 增加了地质解释的难度; 区内钻孔的数量少且分布不均匀, 制约了地下已知信息对模型的约束控制能力。因此, 填绘的九瑞矿集区的立体地质结构图为初步模型, 在某些部位可能会存在较大的误差。

(3)九瑞矿集区三维地质模型的构建是以MAPGIS K9为平台研发的、基于二维地质剖面构建三维地质结构模型的单属性体手工拼接、多属性体自动融合的三维复杂模型建模技术。该项技术虽然适合于构建复杂的三维地质模型, 但是, 由于其智能化程度低、操作繁琐、工作效率低, 建议进一步研发智能化三维地质建模技术, 以提高立体地质填图的工作效率。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|