作者简介: 庞绪成(1963-),男,博士,教授级高级工程师,主要从事矿床学研究工作。

对龙门店银矿K4矿体Au、Ag、Cu、Pb、Zn、W、Mo、Hg、As、Sb、Bi等11种微量元素的原生晕特征进行研究,为矿体深部成矿预测提供理论依据。微量元素统计学分析表明,Pb、Zn可作为矿体主要的近矿指示元素,矿体的成矿过程具有多期次叠加的特点;分析K4矿体原生晕地球化学参数垂向变化规律,发现矿体前缘和中部分别表现出明显的尾晕指示元素强异常和前缘晕指示元素强异常;计算得到矿体自上而下的轴向分带序列为W—Mo—Au—Hg—Cu—As—Bi—Zn—Ag—Sb—Pb,出现了明显的“前尾晕共存”和“反向分带”现象。依据上述K4矿体原生晕特征,建立了矿体原生叠加晕模型,并预测矿体深部存在规模较大的盲矿体,909 m标高以下有较大的找矿潜力。

The primary halo characteristics of eleven kinds of trace elements (Au, Ag, Cu, Pb, Zn, W, Mo, Hg, As, Sb, Bi) in K6 orebody of the Longmendian silver deposit were studied in order to provide theoretical basis for deep orebody prediction. Pb, Zn can be used as the important indicator elements in the prediction of K4 deep orebody, and ore-forming process has superimposed metallogenic features, as shown by the results of statistical analysis. Through the analysis of the variation law of primary halo geochemical parameters of the orebody, the authors found that the front of the orebody exhibits an obvious strong anomaly of tail halo indicator elements, whereas the center of the orebody exhibits an obvious strong anomaly of frontal halo indicator elements. Axial zoning sequence of the indicator elements is described as follows: W-Mo-Au-Hg-Cu-As-Bi-Zn-Ag-Sb-Pb, assuming obvious frontal halo and tail halo coexisting phenomena and axial zoning characteristica. It is therefore considered that there is a quite large-sized blind orebody in the depth and there is excellent mineralization under 909m level.

龙门店银矿自2009年建矿至今, 已投入了大量探矿工程, 发现该矿山资源量负变严重, 保有资源量严重不足, 无法实现三级矿量平衡。如何延长矿山服务年限、增加矿山地质资源量, 是目前亟需解决的问题。原生晕分析在危机矿山深部矿体预测方面已得到了广泛应用, 并取得了很好的效果

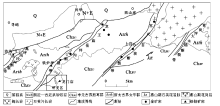

龙门店银矿位于熊耳山西段北坡(图1), 大地构造位置处于中朝准地台南缘, 华熊台缘凹陷、崤山— 鲁山拱褶断束中部。区域地层出露主要为太古宇太华群变质岩系和中元古界熊耳群火山岩系[4, 5], 太华群是本区金银矿床的主要赋矿层位[6]。

区内构造以断裂为主, 也是矿体的主要赋存场所。含矿构造带在平面上基本呈等间距分布, 自西而东依次为蒿坪沟— 沙沟断裂带、龙王庙— 岳坪沟断裂带、上宫— 八百坡断裂带及青岗坪— 大木场断裂带。龙门店银矿与铁炉坪大型银矿相邻, 二者同处于龙王庙— 岳坪沟断裂带上, 有相同的成矿地质条件和相似的矿床地质特征, 成矿潜力较大[7]。

区域上, 岩浆岩主要为熊耳期安山岩及早期的辉长辉绿岩和燕山期花岗岩, 其中花岗岩类与成矿关系密切, 大多数矿田或矿床都围绕花岗岩体分布。

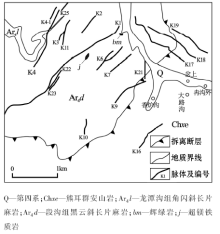

研究区地层出露简单, 主要为新太古界太华群、中元古界熊耳群、第四系残坡积物和山间冲(洪)积物(图2)。太华群为一套变质程度达角闪岩相的中深变质岩系, 本区内仅出露有龙潭沟组(Ar4l)和段沟组(Ar4d), 主要岩性为黑云斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩、混合岩化角闪斜长片麻岩及混合岩化黑云斜长片麻岩。熊耳群由一套基性、中基性— 中酸性火山岩系组成, 与下伏太华岩群地层呈角度不整合接触, 矿区内自下而上为许山组(Chx)、鸡蛋坪组(Chj)和马家河组(Chm), 岩性以灰绿色安山岩为主, 局部夹少量流纹岩、英安岩、火山碎屑岩等。段沟组、龙潭组及鸡蛋坪组为主要赋矿层位。

龙门店银矿位于龙王庙— 岳坪沟断裂带的南端, 受其主干及低级序断裂带控制。研究区内断裂构造按走向可分为NE向、近E— W向及NW向三组, 其中NE向断裂最发育, 与成矿关系最密切, 是区内最重要的控矿和容矿构造。

依据区内矿脉的切割穿插关系, 结合不同成矿阶段石英包裹体测温结果和前人研究成果

K4矿体在断裂带内呈脉状、透镜状产出, 矿化极不均匀, 走向15° ~25° , 倾向SEE, 倾角74° ~86° , 矿体长60~200 m, 厚度0.30~1.50 m, 有向南侧伏的趋势。Ag含量一般40× 10-6~300× 10-6, 单个样品最高达2 715× 10-6。银矿物以辉银矿、银黝铜矿、淡红银矿、角银矿等为主, 分布在方铅矿、闪锌矿等金属矿物中。

为了研究K4矿体的原生晕特征, 自上而下分中段对矿体进行系统的原生晕样品采集, 共采样87件, 样品分布于1 167 m、985 m、932 m和909 m四个中段(集中于各中段的采矿坑道和穿脉), 采样介质包括各类岩石、岩脉及能反映断裂带热液活动信息的碎裂岩等。样品测试在河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院实验室(AAA级)进行。测试分析项目包括Au、Ag、Cu、Pb、Zn、W、Mo、Hg、As、Sb、Bi共11种元素。

不同类型的矿床有不同的成矿及共生元素组合特征。王崇云等[11]总结出热液型银铅锌多金属矿床的原生晕指示元素一般为Cu、Pb、Zn、Ag、As、Sn、Sb等。根据邵跃等[12]提出的热液矿床原生晕元素垂直分带模式, As、Sb、Hg可作为矿体前缘晕指示元素, Au、Ag、Cu、Pb、Zn可作为矿体中部指示元素, W、Mo、Bi可作为矿体尾晕指示元素。

为了解K4矿体成矿元素与共生元素之间的关系, 笔者采用相关分析、聚类分析、因子分析等统计学方法对化探元素测试结果进行分析并加以解释。

对化探元素原始数据进行正态分布检验, 发现元素含量的分布大部分具有拖尾现象, 不符合正态分布。化探原始数据取对数后, 基本趋于正态分布, 满足统计学数据分析要求。

3.1.1 相关分析

利用相关分析可以衡量各元素间的相关性和亲和性[13]。通过对K4矿体化探元素进行相关分析发现, 各元素之间普遍相关, 且不存在明显的负相关。Ag与Pb、As、Sb、Zn显著正相关, 相关系数均大于0.68, 表明Pb、As、Sb、Zn与Ag关系密切, 其分布对找矿具较大的指示意义; Hg、Cu、Mo、Bi、Au与Ag也有良好的相关性; W与Ag的相关性相对较差(表1)。

| 表1 化探元素相关性矩阵 |

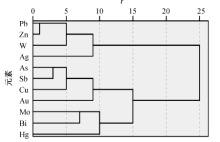

3.1.2 聚类分析

聚类分析主要遵循“ 物以类聚” 的原则将性质相近的元素归为一类[14]。采用Person相关系数法对K4矿体样品的11种元素进行R型聚类分析, 得到分类谱系(图3)。聚类分析结果表明:当距离系数为15时, 可将元素分为Pb、Zn、W、Ag和As、Sb、Cu、Au、Mo、Bi、Hg两个大群; 当距离系数为10时, 可将第二个大群分为As、Sb、Cu、Au和Mo、Bi、Hg两个大类。可以看出, Pb、Zn、W与Ag关系较为密切, 结合相关性分析结果, 可以将Pb、Zn作为银矿体的主要近矿指示元素。同时, 中低温元素Pb、Zn与高温元素W在一群, 中高温元素Mo、Bi与中低温元素Hg同属一个大类, 反映出成矿作用的多期次叠加。

3.1.3 因子分析

为更好地表达元素之间的组合特征, 对K4矿体化探元素数据进行R型因子分析。以Kaiser标准化正交旋转法进行提取主成分分析, 将化探元素归纳为4个因子组合, 累计方差贡献率达81.61%, 可以认为包括了原始变量中的绝大部分信息(表2)。

| 表2 旋转成分矩阵 |

因子分析表明, 主因子F1为Zn、Pb、Ag、Sb, 该组合为矿化有关元素组合, 可能代表后期银矿化的形成, 应为主成矿阶段, 即灰色石英— 银铅多金属硫化物阶段, 在矿石中表现为含银矿物与方铅矿、闪锌矿及蓝辉铜矿等组合特征; F2为Hg、Bi、Mo、As, 前缘晕元素与尾晕元素共存, 可能为多期次矿化叠加的结果; F3为Au、Cu, 可能代表的是与金属硫化物相关的中低温热液金、铜矿化, 对应矿石中自然金、黄铜矿、黄铁矿和石英等矿物组合, 应为成矿期中石英— 含金硫化物阶段; F4为W, 是与矿化无关的元素组合。

研究表明, 热液矿床的成矿溶液在运移过程中性质会逐渐演变, 各种成矿元素在不同地球化学条件下迁移、富集, 形成了不同的矿物组合, 从而导致矿床原生晕在空间分布上出现分带现象[12]。通过研究原生晕地球化学参数垂向变化规律和原生晕轴向分带序列, 能够较好地反映元素的空间分布特征, 为深部矿体预测提供理论依据。

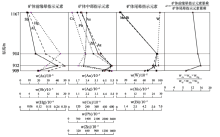

3.2.1 原生晕地球化学参数垂向变化规律

计算K4矿体11种微量元素在不同中段的平均含量变化, 并绘制各元素含量轴向变化(图4)。从图中可以看出, 矿体中部指示元素平均含量、前缘晕指示元素平均含量和参数a(a=前缘晕指示元素累乘/尾晕指示元素累乘)三者总体上呈正相关关系变化, 从1 167 m中段至909 m中段, 均表现为先升后降, 在932 m中段达到最大值, 表明在矿体中部位置叠加了深部矿体的前缘晕。矿体尾晕指示元素平均含量在1 167 m中段至985 m中段总体表现出持续升高的趋势, 并在985 m中段达到最大值, 向下平均含量又逐渐降低, 表明矿体前缘可能有上部矿体的尾晕叠加。

3.2.2 原生晕轴向分带特征

采用C· B· 格里戈良分带指数法

| 表3 K4矿体元素轴向分带序列计算 |

在K4矿体轴向分带中, 尾晕元素W、Mo位于上部, 推测K4矿体上部存在叠加矿体, 但绝大部分已被剥蚀, 这与原生晕地球化学参数垂向变化规律分析结果一致。前缘晕元素Hg、As与尾晕元素Bi共存于轴向分带中部, Sb出现在轴向分带的下部。根据矿体“ 前尾晕共存” 和“ 反向分带” 深部预测准则

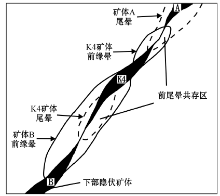

综上所述, 根据K4矿体原生晕地球化学参数垂向变化规律和轴向分带特征, 建立了矿体原生叠加晕模型(图5)。上部矿体A的尾晕叠加在K4矿体的前缘, 下部矿体B的前缘晕叠加在K4矿体的中心; 下部矿体B的前缘晕能叠加至K4矿体的中心而不是尾缘, 说明矿体B的规模要比K4矿体大。因此可以判断, 矿体在909 m标高以下仍有较大延伸, 深部有较好的成矿前景。

(1) K4矿体微量元素相关分析、聚类分析表明, Pb、Zn与Ag相关性良好, 关系最为密切, 其分布对矿体深部预测有重要的指示作用; 因子分析得出4个元素组合, F1为Zn、Pb、Ag、Sb, F2为Hg、Bi、Mo、As, F3为Au、Cu, F4为W, 反映了成矿过程多期次叠加的特点。

(2) 通过研究原生晕地球化学参数垂向变化规律, 认为K4矿体前缘有上部矿体的尾晕叠加, 矿体中部叠加了深部矿体的前缘晕。

(3) K4矿体自上而下的原生晕轴向分带序列为W— Mo— Au— Hg— Cu— As— Bi— Zn— Ag— Sb— Pb, 出现了明显的“ 前尾晕共存” 和“ 反向分带” 现象。

(4) 根据上述原生晕特征, 建立矿体原生叠加晕模型, 预测K4矿体深部存在规模较大的盲矿体, 909 m标高以下有较大的找矿潜力。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|