作者简介: 孙宁(1988-),男,在读硕士研究生,主要研究方向为勘查地球化学。

以1∶1万物化探异常工作成果为基础,初步分析了贝岭矿区的物化探异常特征。采用因子分析方法确定了矿区以Pb、Zn为主要成矿元素,成矿元素组合为Ag、Pb、Zn、Bi,并有W、Mo、Cu等多元素异常叠加;对1∶1万激电中梯资料分析得出,含矿岩体具有低阻、高极化率特征。通过分析物化探异常特征并结合异常区成矿地质条件,确定Ⅱ、Ⅲ异常为成矿最有利区段;布置6条激电测深剖面开展异常查证工作,在Ⅲ号异常区优选有利成矿部位实施了2个钻孔,均见到铅锌矿(化)体。根据矿区物化探异常特征和成矿地质条件,结合钻探工程验证结果,总结出该区的物化探找矿标志,指出Ⅱ号异常带应为下一步工程验证区。

The preliminary study of the geophysical and geochemical characteristics of the Beiling ore district was based on the working results of 1∶10 000 geophysical and geochemical anomaly survey. Factor analysis shows that the ore district is dominated by metallogenic elements Pb, Zn, with the ore-forming element combination of Ag, Pb, Zn, Bi and the superimposition of W, Mo, Cu and other elements. An analysis of the 1∶10 000 IP data of ore-bearing rocks shows low resistivity and high polarization rate. Through the geophysical and geochemical anomaly analysis in combination with the geological characteristics, the authors hold that II, III anomalies are the most favorable metallogenic physicochemical positions. 6 IP sounding profiles were deployed to carry out the anomaly verification work, and then two drill holes were arranged in the favorable ore-forming places chosen from the Ⅲ anomaly area, which led to the discovery of lead-zinc mineralized body. According to the geophysical and geochemical anomaly characteristics and metallogenic geological conditions, combined with the validation results of drilling engineering, this paper summarizes the prospecting criteria, and points out that the II anomaly belt should be the next place for engineering validation.

贝岭矿区位于广东省龙川县境内, 北北东向武夷山多金属成矿带南段与南岭纬向多金属成矿带东端的交汇部位

贝岭矿区属华南褶皱系加里东隆起区, 处于河源深断裂带(NE)与贵东大断裂(EW)交接部的南西侧[2]。区内出露地层主要有震旦系片麻岩、花岗片麻岩、矽卡岩; 岩浆活动强烈, 主要为燕山期细粒花岗岩、花岗斑岩等; 断裂构造发育, 主要为NE向石芬断裂, 以硅化破碎带和密集石英脉为主, 并伴随有矽卡岩化和铅锌矿化; 围岩蚀变主要有矽卡岩化, 其次为硅化、绿泥石化等。矿区内发现的矿化体主要为矽卡岩化、硅化、褐铁矿化的蚀变破碎带, 其围岩主要是震旦系深变质岩系。捡块矿石样化验分析结果显示Pb、Zn、Ag等达到工业品位。

工作区土壤地球化学测量工作方法采用100 m× 40 m网距, 10 m内多点采样。检测方法为:粉末压片法(Cu、Pb、Zn)、石墨炉原子吸收法(Au)、氢化物无色散原子荧光光度法(Bi)、氢化物法(Sb)、氯化反应— 光谱定量法(W、Mo、Sn、Ag)。

对矿区3 199个土壤样品进行元素含量测试, 得到区内元素的分布特征(表1):全区大部分元素的平均含量都较高, 其中Pb、Zn、W、Bi等处于高背景分布区, 是中国土壤丰度值的1.3倍; Au、Sb平均含量小于中国土壤丰度值, 表明这些元素处于低背景分布区。各元素的变异系数在0.81~2.74, 且大部分元素大于1, 变异系数最大的是W, 其次是Pb、Bi, 表明W、Pb、Bi等分散、富集的程度较高, 更易成矿; 变异系数最小的是Cu, 其次是Mo、Zn。

| 表1 贝岭矿区1∶ 1万土壤地球化学测量元素含量统计 |

| 表2 贝岭矿区土壤元素剔除离散值前、后的数据变异系数对比 |

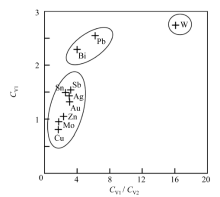

将矿区土壤元素原始数据集的变异系数(CV1)和经过平均值± 3倍方差剔除极高值后的数据变异系数(CV2)进行对比(表2), 分析各数据集的相对离散程度[7](图1)。矿区内W变化程度最大, 富集成矿性较弱; Pb、Bi变化程度次之, 高含量数据较多, 富集成矿性较好; Cu、Mo、Zn等的变化程度相对平稳, 其中Zn异常值呈一定规模, 表明Zn在局部富集成矿的可能性极大。

综上所述, 矿区内丰度较高、离散性较大的元素主要为W、Pb、Bi, 其中Pb、Bi富集成矿的可能性较大。根据区内成矿地质条件、矿床类型、元素变化特征等, 确定Pb、Zn、Ag、Bi为矿区内的主要成矿元素。

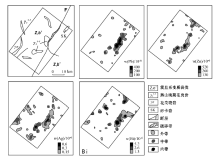

根据矿区内各元素的地球化学特征及成矿地质条件, 共圈定综合异常5 处(表3), 其中以Pb为主的综合异常2处, 以Zn为主的综合异常2处, 以Ag为主的异常4处, 以Bi异常为主的异常3处, 以Pb、Zn、Ag为主的综合异常2处(图2)。

2.2.1 Pb异常

矿区两处以Pb为主的异常主要位于东部石芬断裂附近, 异常总体呈NE向分布, 与贯穿矿区的NE向石芬断裂构造方向一致。两个异常面积分别为0.88 km2、1.012 km2, Pb最大值分别为256.7× 10-6, 7 030.1× 10-6。在石芬断裂附近的民采矿硐内发现铅锌矿脉, 与异常套合较好。

| 表3 贝岭矿区土壤地球化学测量综合异常特征 |

2.2.2 Zn异常

矿区Zn异常区与Pb异常区重叠性较好, 两处Zn异常均呈NE向分布, 与贯穿矿区的NE向石芬断裂构造方向一致。Zn异常面积分别为0.423 km2、0.827 km2, 最大值分别为870.1× 10-6、1 962.2× 10-6。在石芬断裂附近的民采矿硐内发现铅锌矿化脉, 与异常区套合较好。

2.2.3 Ag异常

矿区内4处Ag异常总体分布较分散, 其中一处最主要的Ag异常分布在石芬断裂附近, 与Pb、Zn套合较好。该异常呈NE向分布, 与石芬断裂走向一致, Ag异常面积为0.768 km2, 最大值为5.314× 10-6。其他3处异常分布较分散, 异常面积也较小。

2.2.4 Bi异常

矿区内3处Bi异常分布较分散, 其中有两处异常分布在石芬断裂附近, 与Pb、Zn、Ag异常套合较好, 异常总体呈NE向分布, 与石芬断裂走向一致, 异常面积分别为0.241 km2、1.141 km2, 最大值为14.3× 10-6、63.9× 10-6。剩余一处异常主要为单点异常。

合理的元素组合必然反映特定的地球化学信息, 每一种矿床类型必然对应着特定的地球化学信息[8]。将单元素异常联系在一起, 从元素组合特征方面对异常进行分析评价, 以矿区3 199件土壤样品的Au、Ag、Cu、Pb、Zn、W、Sn、Bi、Mo、Sb共10种元素为变量进行R型因子分析。由于正交旋转因子负载矩阵比初始负载矩阵等反映的元素组合更具合理性和可解性[8], 因此采用正交旋转因子负载矩阵组合(表4)。在因子分析中, 前8个因子的特征值大于0.6, 且累计方差贡献值为92.7%, 因此可以将10个变量归为8个因子, 每个因子代表一个元素组合, 分别描述如下。

| 表4 正交因子旋转矩阵 |

F1主因子元素组合为Pb、Bi, 它们同为参与有色金属成矿的亲硫元素, 常与Zn、Ag、Bi等共生, 其电离势、离子半径、电负性等方面都具有很大的相似性。在热液活动过程中, Pb、Bi常一起迁移, 在热液元素富集沉淀时, 常以伴生形式存在于矿体及其边缘带。由于Pb不活泼, 对铅锌矿床可起指示作用。Bi属高温元素, 易在酸性花岗岩中富集, 与花岗岩关系较为密切, 可指示本区中酸性、酸性侵入体的存在

F2主因子元素组合为Ag、Zn, 其地球化学习性相近, 迁移能力较强, 在有色金属矿床中与Pb、Cu等共生。Zn在土壤中析出, 易形成前缘晕异常, 在各种组合中出现的机率较高。研究区Pb、Zn的出现, 反映了本区主要的成矿作用, 也反映异常深部的主要矿化特征是以铅锌矿化为主, 伴随少量Ag矿化, 属中低温热液成矿作用特征[10, 11]。

F3因子为Sn, 属高温元素, 与W、Mo、Bi等地球化学习性相似, 活动能力特别强, 常与Zn、Cu相伴生。

F4因子为W, 属高温元素, 与酸性花岗岩关系密切。

F5因子为Mo, 属高温元素, 与酸性花岗岩关系密切。

F6因子为Sb, 从元素地球化学亲和性看, 为亲铜元素[10], 常与硫化物矿床Ag、As、Cu共生, 在地球化学寻矿中可看作为一种探途元素

F7因子为Au, 为低温成矿元素, 常与As、Ag、Sb、Cu、Zn等共生, Au、Ag、Cu、Zn、As在地球化学找矿过程中可作为探途元素, 反映低温热液成矿作用特征。

F8因子为Cu, 属亲铜元素, 与Au、Ag、Pb、Zn、Sb等共生, 它们的地球化学习性较近, 迁移能力较强, 反映中低温热液成矿特征。

经实地异常查证, 异常区大部分为第四系腐殖土, 部分为砾石, 成分主要为花岗岩类。地表并未发现大面积与矿化蚀变有关的异常信息。在石芬断裂附近发现有铁帽, 主要为褐铁矿化; 在其南部发现一民采硐, 见铅锌矿化体。区内明显的异常带主要位于石芬断裂附近, 推测异常带主要由石芬断裂带内的金属矿化体引起。

区内绝大部分地表为第四系腐殖土、中粗粒砂砾石覆盖, 砾石成分主要以花岗岩为主。经过地表取样检查, 地表岩石电性参数较弱, 并没有表现出明显异常[8](表5)。岩矿石标本[8, 12]参数表明, 岩矿石的极化率差距较明显, 而电阻率差别不明显。

| 表5 贝岭矿区地表岩石电性参数 |

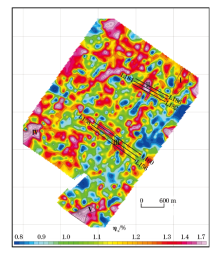

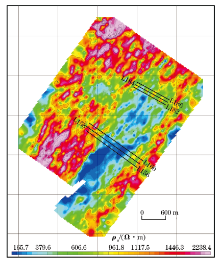

在1∶ 1万激电中梯视极化率和视电阻率等值线平面(图3、图4)上, 选出5个有一定找矿意义的异常, 从矿区NE至SW分别编号为Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ 、Ⅳ 、Ⅴ 。结合区内地质— 地球化学特征分析认为, Ⅱ 号、Ⅲ 号异常为成矿最有利区段。

Ⅱ 号异常视极化率异常范围约900 m× 430 m, 呈椭圆形产出, 视极化率最大值为2%左右, 属于中— 弱极化异常。视电阻率显示Ⅱ 号异常相对为低阻区, ρ s值为n× 102 Ω · m。土壤地球化学测量有较强的Pb、Zn、Ag、Cu异常带分布, 对应出露的地层为震旦系, 岩性为混合岩化变质岩, 含矿石芬构造破碎带通过该异常。

Ⅲ 号异常视极化率显示弱极化异常, 呈SW-NE分布, 视电阻率显示为低阻异常带。土壤地球化学测量有较强的Pb、Zn、Ag异常带分布, 且异常形态、走向与石芬断裂一致, 推测异常为石芬断裂构造深部与铅锌银伴生的金属硫化物的综合反映。

3.2 1∶ 2 000激电测深剖面异常特征

根据地表Ⅱ 、Ⅲ 激电异常共施工6条激电测深剖面。Ⅱ 号异常区布置的3条激电测深剖面均表现为高极化、低阻异常, 异常区极化率值分别为 0.78%~1.64%、0.73%~1.98%、0.2%~2.89%, 视电阻率值分别为8.48~76.87 Ω · m、5.75~68.71 Ω · m、8.59~1 923 Ω · m。

在Ⅲ 激电异常区布置了3条激电测深剖面, 剖面异常展布与地表物化探异常推测的形态基本一致

根据物化探异常信息反映, 结合区内成矿地质条件, 择优选择L156、L158线进行深部钻探验证工作。在158线布置了ZK01, 156线布置了ZK02。ZK01孔深400 m, 在73 m处见构造破碎带, 主要成分为石英、褐铁矿, 破碎带内充填闪锌矿(化)脉, 最大厚度为1.16 m, Zn含量平均为1.63%。

ZK02孔深270 m, 在82.04~84.27 m处见铅锌矿(化)体, 整体为一构造破碎带, 岩芯整体较破碎, 其中82.04~82.56 m处为一石英细脉, 82.56~84.27 m 为混合钾长花岗岩, 矿(化)体呈薄、细脉状产出, 矿(化)体最大厚度为2.23 m, Zn含量平均为0.6%, Pb含量最大值为0.25%; 在88~105 m处见一构造破碎带, 岩芯极为破碎, 其中88.4~92.8 m处见矽卡岩化, 主要成分为放射状透闪石, 含有Zn矿化, Zn含量平均为0.52%; 在95~101 m处见闪锌矿化, 呈薄层状产出, Zn含量平均为0.38%。

(1) 根据化探异常特征, 结合异常所处的地质环境对异常进行评价, 并通过R型因子分析, 初步判断出矿区主要成矿元素为Ag、Pb、Zn、Bi, 说明大中比例尺化探Ag、Pb、Zn、Bi、W、Mo、Cu等多元素叠加异常, 是寻找矿床的重要地球化学找矿标志。以Pb、Bi 组合和Ag、Zn组合为主的异常, 其激电异常常表现为低阻、高极化特征; 以Pb、Zn共生组合为主的异常, 主要为中— 低阻、低极化特征, 异常发育在震旦系老变质岩地层上, 与隐伏燕山期岩体关系密切。

(2) 1∶ 1万激电中梯测量显示的低阻、高极化异常, 能够较好地圈定出含矿异常范围, 是寻找矿床的地球物理找矿标志。Ⅲ 号地表激电异常由高阻变为低阻, 且有明显的多元素组合异常, 加之断层构造位于附近, 推测该异常区为最有利找矿部位。根据 1∶ 2 000 激电测深剖面测量, 圈定了含矿破碎带及其深度, 为布设钻孔提供了直接依据, 起到了间接找矿作用。

(3) 根据已有的物化探资料、结合区内成矿地质条件综合分析认为, Ⅱ 号异常区应为下一步重点工程验证区。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|